L’entre-deux guerres est une période marquée par d’importants changements sur le plan international avec :

- des modifications de la carte européenne après l’effondrement de l’empire austro–hongrois ;

- la montée des régimes totalitaires s’opposant aux régimes démocratiques ;

- le retour sur le traité de Versailles avec la remilitarisation de l’Allemagne.

Une récession économique se développe des Etats-Unis à l’Europe, à partir de 1929. Elle touche plus particulièrement la France à partir de 1932, avec des faillites d’entreprises et un fort taux de chômage.

Une crise politique se développe en France en 1934. Avec les élections de 1936 et la nomination de Léon Blum, président du Conseil sous le Front populaire, des mesures sociales sont prises et transforment la société par l’adoption, après une période de grèves, de la semaine de travail de quarante heures, et l’octroi de deux semaines de congés payés pour les salariés.

Trois recensements à La Romagne couvrent cette période : 1926[1], 1931[2] et 1936[3]. Ils permettent d’aborder les mutations du village, et offrent des données plus complètes dans ce domaine que les annuaires historiques, administratifs et commerciaux du département des Ardennes des années 1926[4], 1927[5], 1931[6], 1932[7] et 1936[8].

[1] Archives départementales des Ardennes, EDEPOT/ROMAGNE[LA]/F 1 [série EDEPOT = archives communales déposées, sous-série ROMAGNE[LA]/ F 1 = population. – Dénombrement : listes nominatives, 1911-1936, année 1926.], vue 1/11, consultable en ligne.

[2] Archives départementales des Ardennes, EDEPOT/ROMAGNE[LA]/F 1 [série EDEPOT = archives communales déposées, sous-série ROMAGNE[LA]/ F 1 = population. – Dénombrement : listes nominatives, 1911-1936, année 1931.], vue 1/11, consultable en ligne.

[3] Archives départementales des Ardennes, 6M 20 [série M = administration générale et économie, sous-série 6M = population, affaires économiques, statistiques.], liste nominative des habitants de la commune de La Romagne, année 1936, vue 1/10, consultable en ligne.

[4] Archives départementales des Ardennes, PERH43 111, annuaire de l’année 1926 [série PERH = périodiques, sous-série PERH43 = annuaires administratifs, commerciaux et industriels du département des Ardennes.]

[5] Archives départementales des Ardennes, PERH43 112, annuaire de l’année 1927 [idem.]

[6] Archives départementales des Ardennes, PERH43 116, annuaire de l’année 1931 [idem.]

[7] Archives départementales des Ardennes, PERH43 117, annuaire de l’année 1932 [idem.]

[8] Archives départementales des Ardennes, PERH43 121, annuaire de l’année 1936 [idem.]

Il est à noter que les données de population indiquées dans les annuaires correspondent à celles du recensement de l’année précédente.

De plus, les chiffres qui y sont indiqués ne concernent que les cultivateurs, et non les autres travailleurs agricoles et les artisans, pas plus que leurs ouvriers ou apprentis. Enfin, la collection de ces annuaires s’arrête en 1936, et reprend les données du recensement de 1931.

| Habitants de La Romagne (Ardennes) | 1926 | 1931 | 1936 |

|---|---|---|---|

| Français | 260 | 219 | 205 |

| Etrangers | 3 (1 Polonais et 2 Belges) | 0 | 3 (nationalité non précisée) |

| Population totale | 263 | 219 | 208 |

| Ouvriers chargés des travaux publics (non comptabilisés dans le recensement) | 10 | 0 | 0 |

L’absence d’étrangers en 1931, et leur retour en 1936, suggère des phénomènes migratoires locaux, saisonniers ou familiaux. Il est à noter qu’il y a quelques habitants en plus, car les recensements ne tiennent pas compte des élèves internes des établissements d’instruction publique.

Or, à cette époque, le village en compte quelques-uns. Ne sont pas dénombrés non plus des ouvriers chargés d’exécuter des travaux publics, au moment où se développe l’installation de l’électricité dans les communes du canton de Chaumont-Porcien. Ce phénomène n’est sans rappeler la présence d’ouvriers, d’origine italienne pour la plupart, au moment de l’installation du chemin de fer.

En dix ans, la population du village diminue de cinquante-cinq habitants. En effet, c’est une période de crise économique avec des baisses, selon les années, des rendements et des prix agricoles.

Bien que les progrès techniques et matériels, permis par l’installation de l’électricité, aient amélioré les conditions de vie des habitants, cette diminution peut trouver une explication dans la gestion familiale et patriarcale du travail, que ce soit dans l’agriculture comme dans l’artisanat.

Les jeunes adultes souhaitent avoir plus d’indépendance, et un salaire personnel. Ils se tournent alors vers les métiers de la fonction publique ou de l’industrie. La ville offre également plus de confort, alors que l’habitat local, qui est parfois vétuste.

Ces départs modifient la physionomie de la population active masculine, de manière très ténue dans le domaine de l’agriculture, mais plus marquante dans l’artisanat.

| Lieux | 1926 | 1931 | 1936 |

|---|---|---|---|

| Rue Haute | 130 | 108 | 106 |

| Rue Basse | 60 | 43 | 40 |

| Rue Langlet | 17 | 6 | 10 |

| Rue Canon | 3 | 3 | 2 |

| Belair | 4 | 6 | 6 |

| Les Houis | 20 | 22 | 16 |

| Le Bois Diot | 7 | 8 | 9 |

| La Cour Avril | 6 | 7 | 7 |

| Le Mont de Vergogne | 9 | 9 | 7 |

| La Bouloie | 7 | 7 | 5 |

Pour la première fois, des retraités (un homme et une femme) apparaissent dans le relevé de 1936[1]. La population active féminine (six femmes), ne change pas durant cette décennie. On compte deux couturières, deux commerçantes et deux servantes.

[1] Le curé, compte tenu de sa vocation auprès des paroissiens, n’entre pas dans le décompte de la population active.

| Activités | 1926 | 1931 | 1936 |

|---|---|---|---|

| Agriculture | 49 | 49 | 45 |

| Artisanat | 20 | 15 | 8 |

| Commerce | 7 | 5 | 5 |

| Fonction publique et chemins de fer | 4 | 4 | 3 |

| Population active masculine | 80 | 73 | 61 |

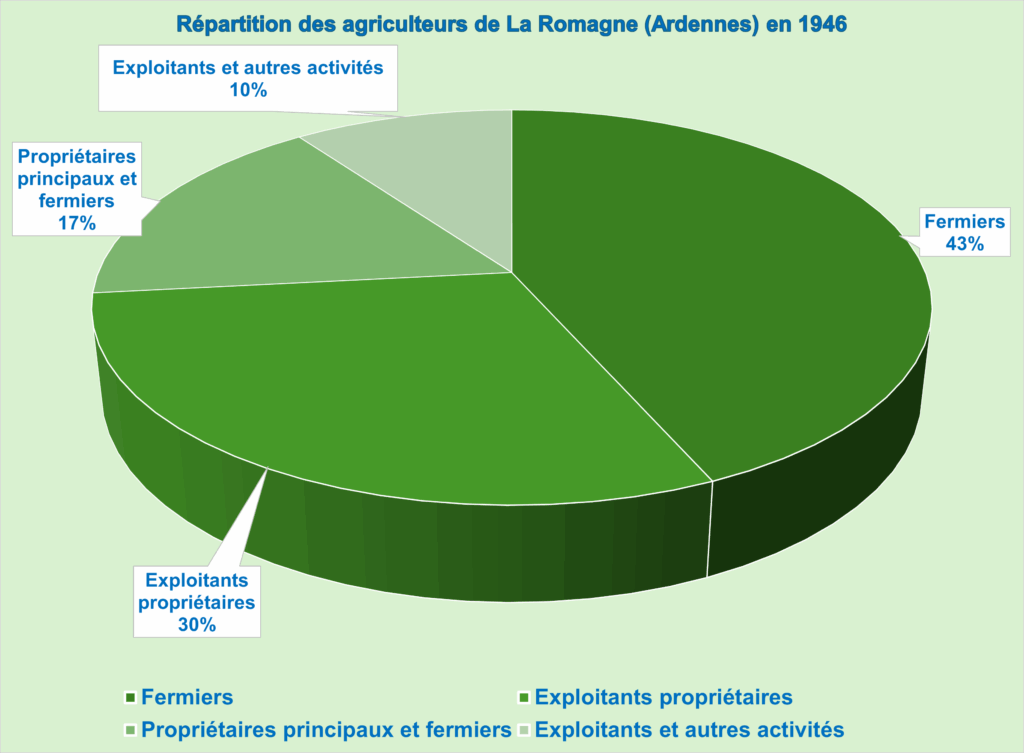

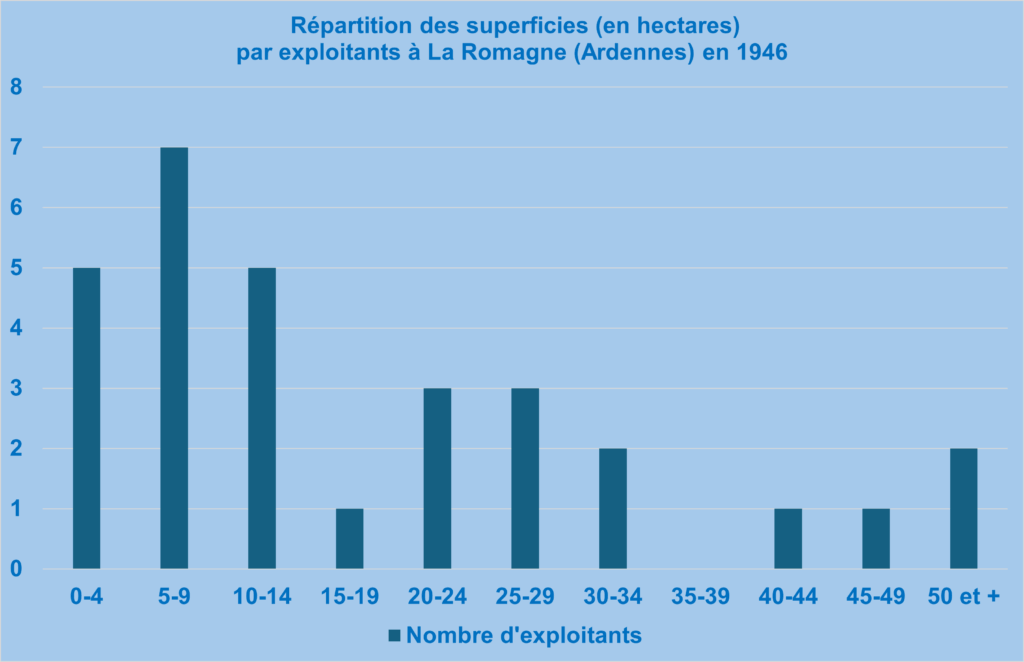

Les recensements hiérarchisent la population agricole entre propriétaires, fermiers, ouvriers agricoles, et journaliers. Durant ces dix années, un, puis deux cultivateurs tentent une autre orientation de leur exploitation en devenant herbagers (élevage laitier ou à viande). Mais, en 1936, ils ne sont plus répertoriés dans cette catégorie.

Le nombre des ouvriers agricoles diminue fortement, tout comme celui des journaliers, qui disparaissent en 1936. Les premiers à être affectés par la crise rejoignent la catégorie des manouvriers. Et les seconds sont victimes du développement de la mécanisation. Lorsque l’exploitation est petite, l’exploitant est contraint, pour pouvoir en vivre, d’exercer une autre activité agricole.

| Catégorie | 1926 | 1931 | 1936 |

|---|---|---|---|

| Propriétaires et cultivateurs exploitants | 20 | 16 | 19 |

| Cultivateurs fermiers | 4 | 4 | 5 |

| Cultivateur ouvrier agricole | 1 | 0 | 0 |

| Herbagers | 1 | 2 | 0 |

| Ouvriers agricoles | 10 | 10 | 4 |

| Manouvriers | 1 | 3 | 11 |

| Domestiques (de culture, de ferme, etc.) | 5 | 2 | 5 |

| Journaliers | 6 | 1 | 0 |

| Garde particulier | 1 | 1 | 1 |

L’artisanat, dans cette période, subit des transformations ou des reconversions, voire des disparitions d’activités : comme celles des cordonnier, couvreur, voiturier et vanniers en 1936. Avant qu’il n’y ait plus de cordonnerie, l’artisan qui s’en chargeait était aussi domestique de culture ; la pratique n’étant plus assez nombreuse pour permettre de vivre de ce métier. En effet, il n’y a pas de relève pour ce domaine, tout comme pour la vannerie.

| Activités | 1926 | 1931 | 1936 |

|---|---|---|---|

| Bûcherons | 2 | 2 | 1 |

| Charpentiers | 2 | 2 | 1 |

| Cordonnier | 1 | 1 | 0 |

| Maréchaux-ferrants | 1 | 2 | 2 |

| Mécaniciens | 0 | 2 | 2 |

| Peintre | 1 | 1 | 1 |

| Boulangers | 2 | 1 | 1 |

| Charrons | 2 | 1 | 1 |

| Couvreurs | 3 | 1 | 0 |

| Vanniers | 4 | 3 | 0 |

| Voiturier charretier | 1 | 1 | 0 |

| Carrier | 1 | 0 | 0 |

| Activités | 1926 | 1931 | 1936 |

|---|---|---|---|

| Aubergistes | 3 | 1 | 1 |

| Débitant de boisson | 1 | 0 | 0 |

| Marchand de charbon | 1 | 0 | 0 |

| Marchant de porcs | 1 | 1 | 1 |

| Epiciers merciers | 2 | 1 | 1 |

| Employés de commerce | 1 | 1 | 2 |

| Bureau de tabac | 1 | 1 | 1 |

| Fabricants de cidre | 2 | 2 | 2 |

En ce qui concerne le service public, des représentants sont présents dans les villages. Ce sont les instituteur, percepteur, facteur, cantonniers (municipal et d’Etat).

| Activités | 1926 | 1931 | 1936 |

|---|---|---|---|

| Instituteur | 1 | 1 | 1 |

| Percepteur et aide | 2 | 1 | 1 |

| Cantonnier | 1 | 1 | 1 |

| Cabine téléphonique | Non renseigné | 1 | 1 |

| Facteur | 0 | 0 | 1 |

| Homme d’équipe du chemin de fer | 0 | 1 | 0 |

| Cantonnier sur voies de chemin de fer | 0 | 0 | 1 |

| Employé de chemin de fer | 0 | 1 | 1 |

En une dizaine d’années, le village évolue et se transforme, tout en subissant des changements économiques. Les activités principales sont liées à l’agriculture et à l’artisanat, mais celui-ci doit s’adapter s’il ne veut pas disparaître. C’est le cas des vanniers, qui répondaient aux besoins des vignerons (avec les paniers pour les vendanges ou les expéditions de bouteilles).

Lorsque ces derniers optent pour des caisses en bois ou des emballages cartonnés, la vannerie voit disparaître l’un de ses principaux débouchés, et s’étiole avant de mourir. Les commerces locaux répondent aux besoins des habitants, et vivent de cette clientèle, tout en contribuant à la vie et l’animation de la commune.

Entre 1926 et 1936, La Romagne illustre une trajectoire typique d’un village rural français touché par la crise intervenue après 1929 : dépopulation structurelle, concentration de l’activité survivante sur l’agriculture, effondrement des petits métiers artisanaux, et recomposition des emplois agricoles. Les indicateurs montrent une communauté qui résiste (propriétaires et exploitants relativement stables), mais qui se transforme rapidement.

Les jeunes partent chercher un salaire et de meilleures conditions en ville, soit dans la fonction publique, soit dans l’industrie ; les activités traditionnelles perdent leurs débouchés (la vannerie, par exemple). L’apparition d’infrastructures (téléphone, employés du chemin de fer) signale une ouverture aux réseaux nationaux qui, paradoxalement, facilitent aussi l’exode rural.

![Archives départementales des Ardennes, EDEPOT/ROMAGNE[LA]/F 1 [série EDEPOT = archives communales déposées, sous-série ROMAGNE[LA]/ F 1 = population. - Dénombrement : listes nominatives, 1911-1936, année 1931.], vue 1/11, consultable en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/09/Liste-nominative-des-habitants-de-La-Romagne-Ardennes-en-1931.jpg)

![Archives départementales des Ardennes, 30W 15 : recensement de la population de La Romagne, année 1946 [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire postérieures au 10 juillet 1940 (hors état civil, officiers publics et ministériels) ; dossiers individuels, questionnaires d’enquête, listes nominatives.], vue 1/7, consultable en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/09/Liste-nominative-des-habitants-de-La-Romagne-Ardennes-en-1946.jpg)