C’est le passé, on oublie ? Le camp de Lichterfelde et les prisonniers de guerre français – exposition temporaire à Berlin du vendredi 28 octobre 2022 au mercredi 31 mai 2023

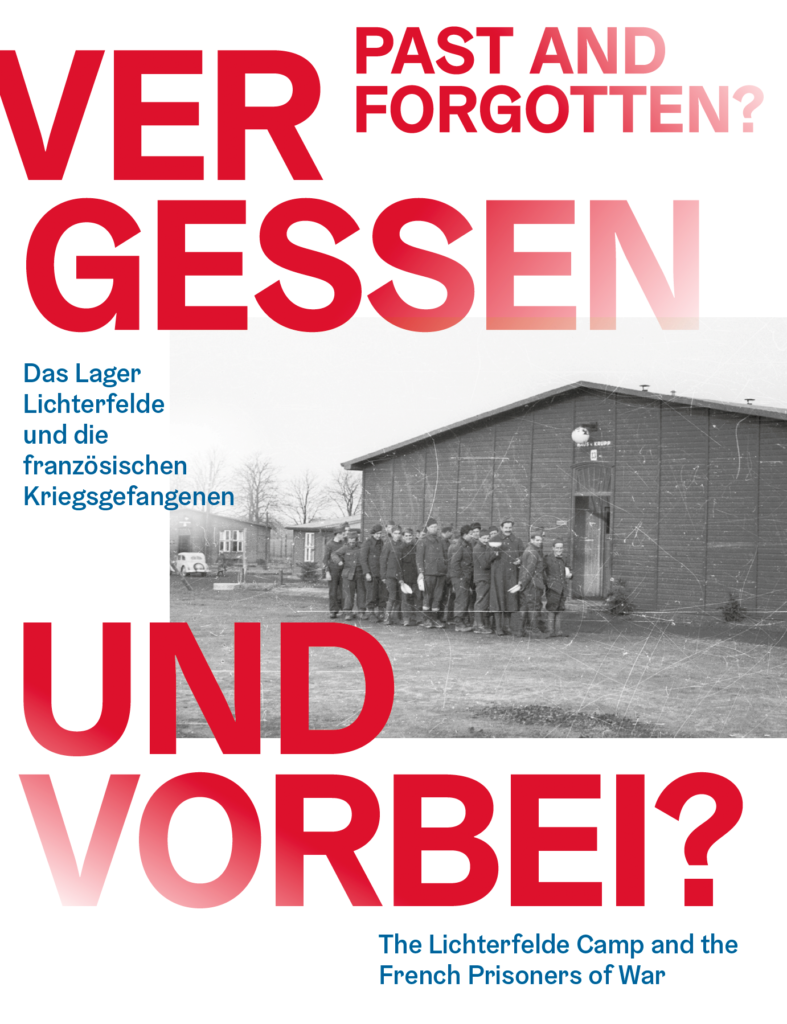

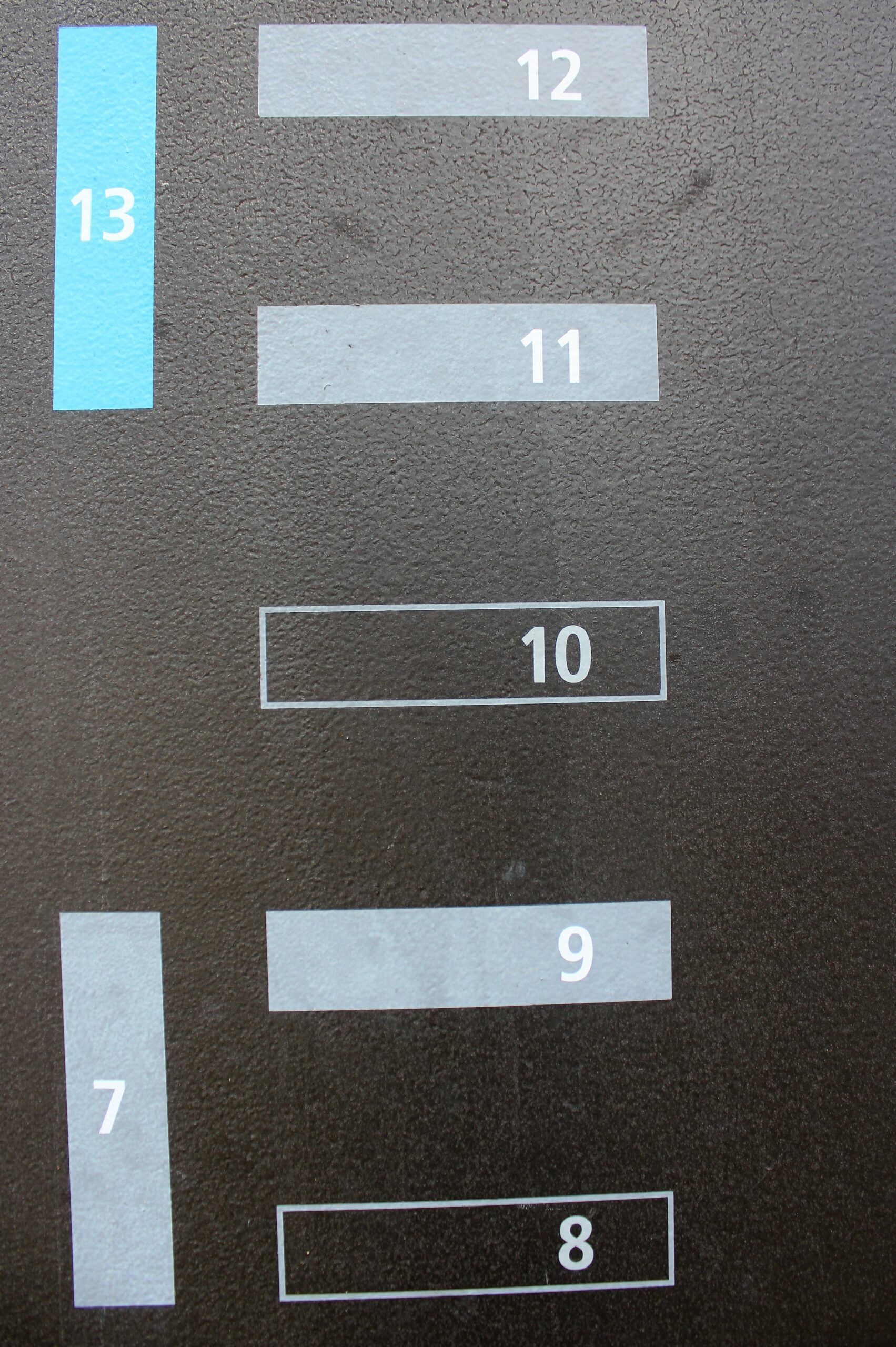

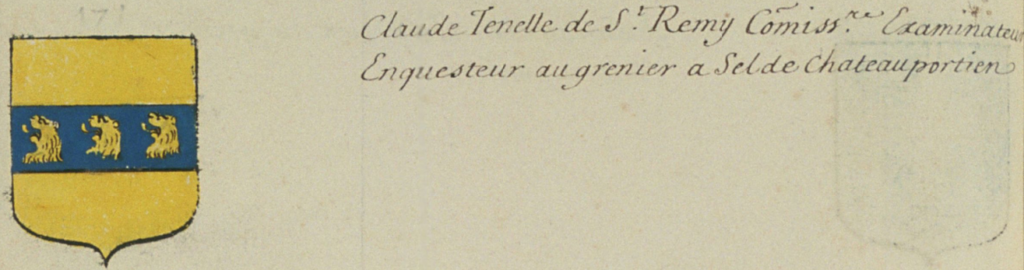

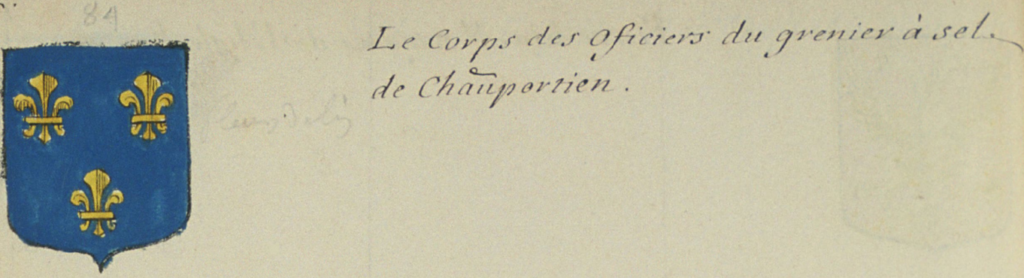

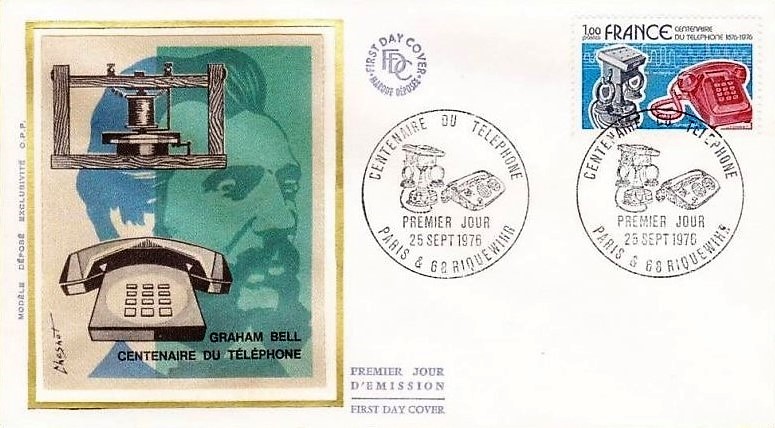

Edition bilingue allemand–anglais du catalogue offert lors de la rencontre à Berlin (Allemagne) du mardi 28 mars 2023 au Centre de documentation sur le travail forcé nazi de la fondation Topographie de la terreur (Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit der Stiftung Topographie des Terrors) par Roland Borchers, commissaire de l’exposition Vergessen und vorbei ? Das Lager Lichterfelde und die französischen Kriegsgefangenen = Past and forgotten ? The Lichterfelde Camp and the French Prisoners of War = C’est le passé, on oublie ? Le camp de Lichterfelde et les prisonniers de guerre français. (collection personnelle de l’auteure).

Le Centre de documentation sur le travail forcé nazi de la fondation Topographie de la terreur (Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit der Stiftung Topographie des Terrors) organise du vendredi 28 octobre 2022 au 31 mai 2023 une exposition trilingue (en allemand, français, anglais) intitulée C’est le passé, on oublie ? Le camp de Lichterfelde et les prisonniers de guerre français[1].

[1] Vergessen und vorbei ? Das Lager Lichterfelde und die französischen Kriegsgefangenen = Past and forgotten ? The Lichterfelde Camp and the French Prisoners of War.

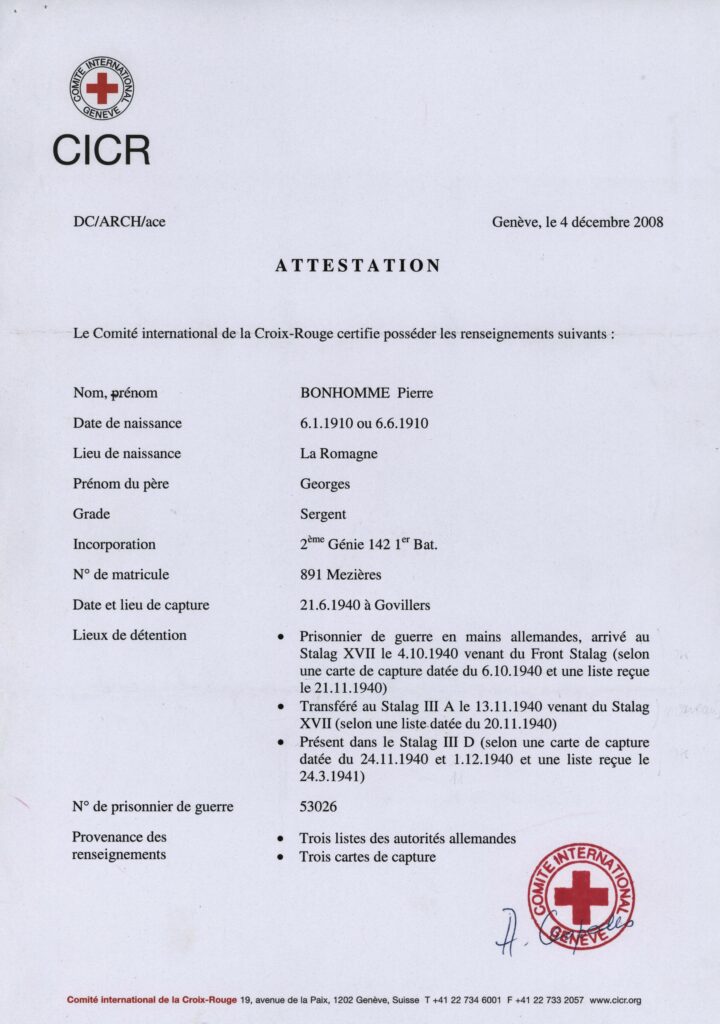

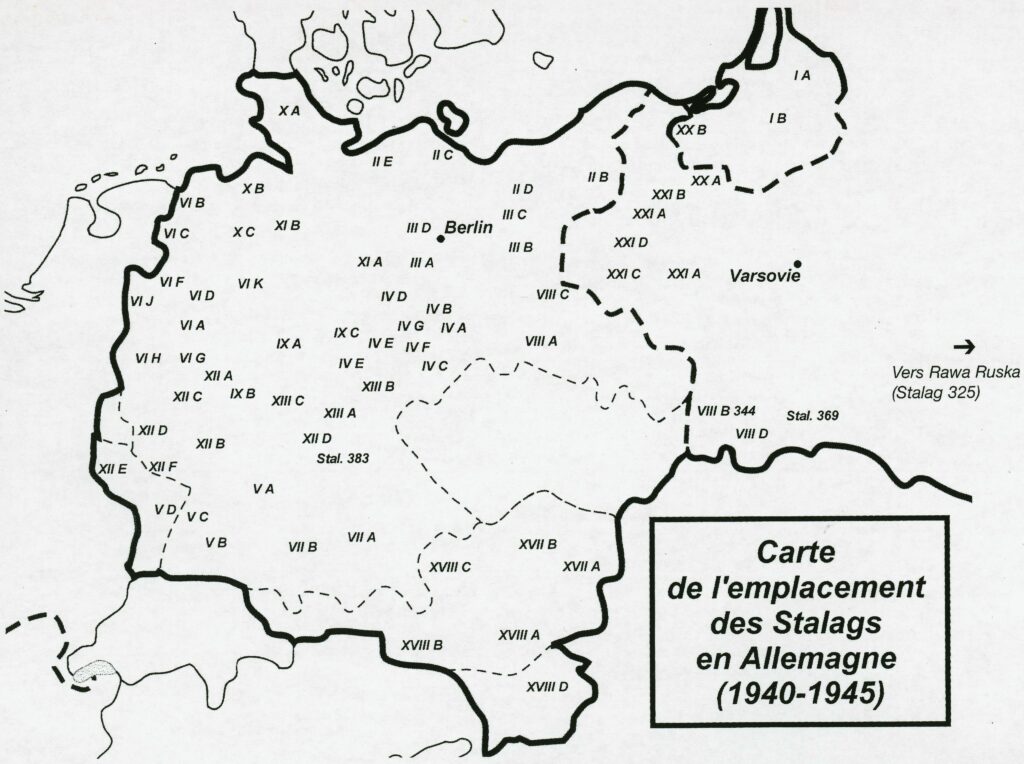

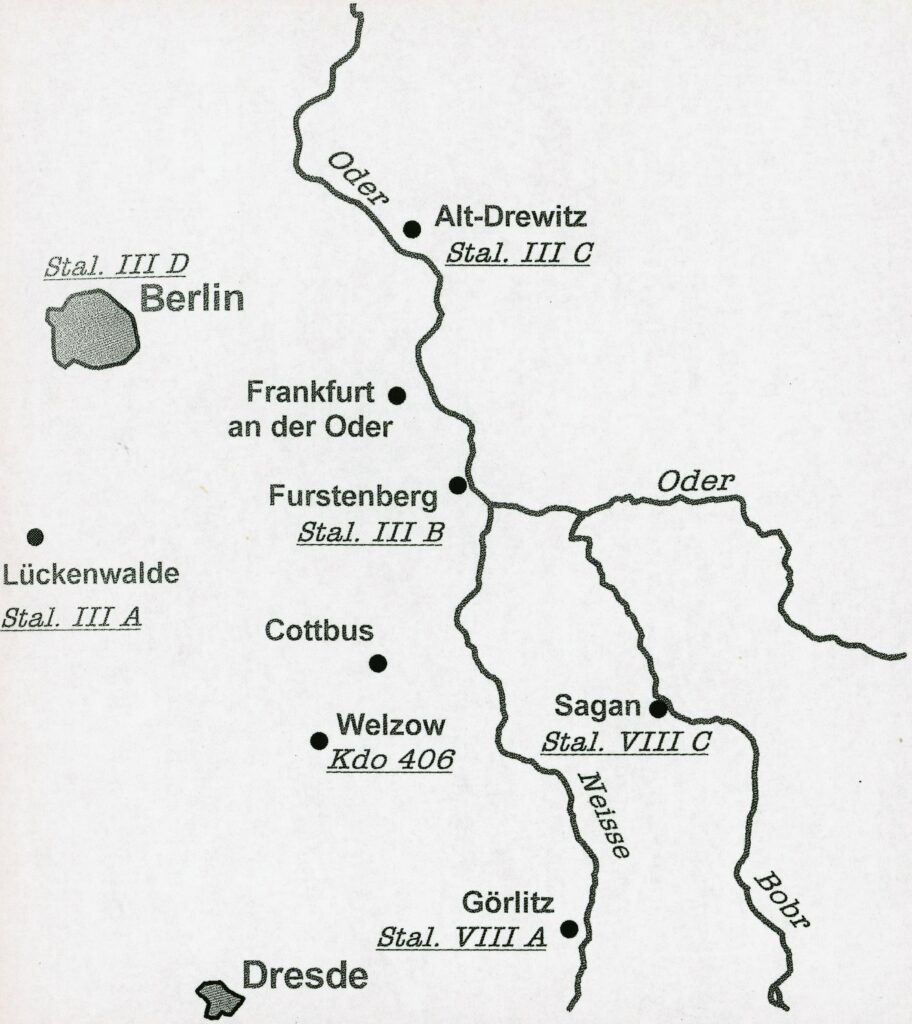

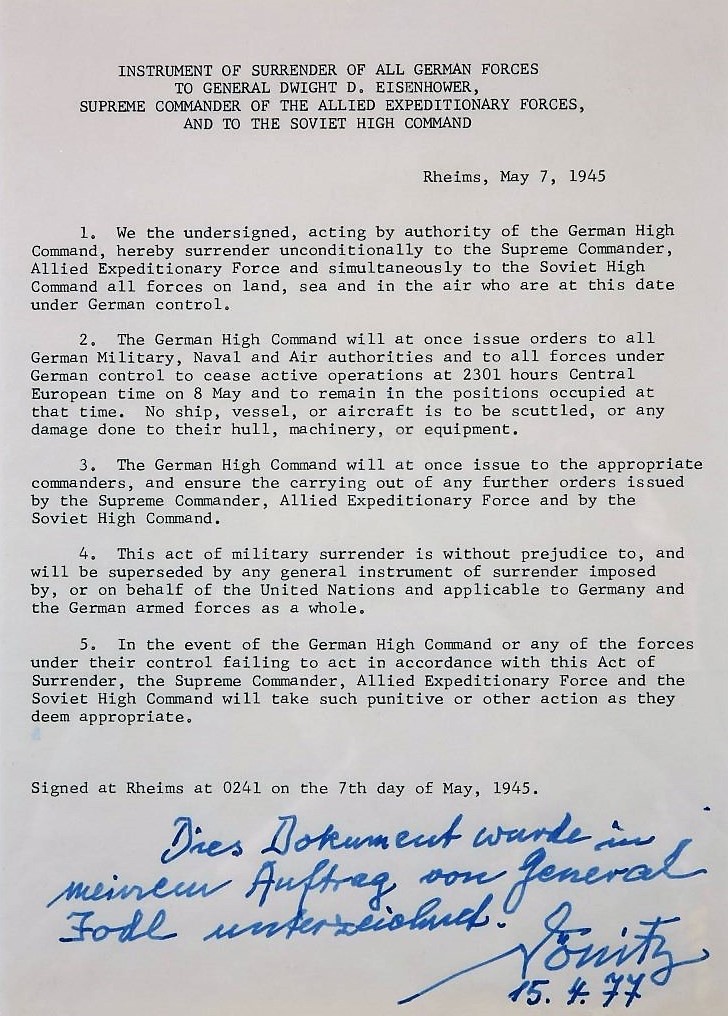

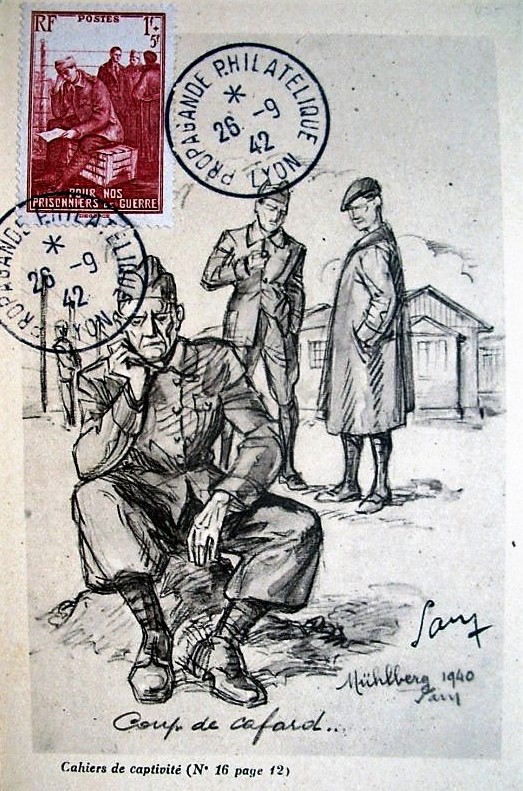

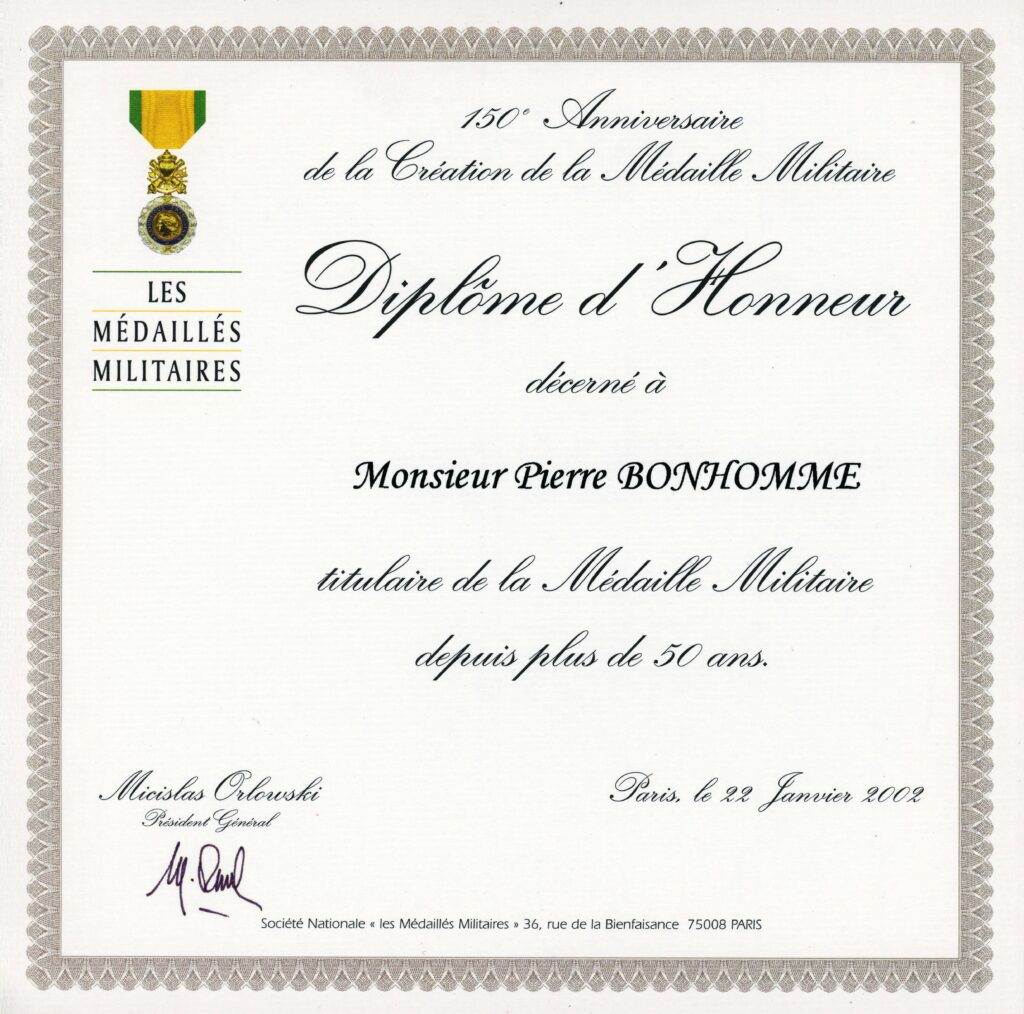

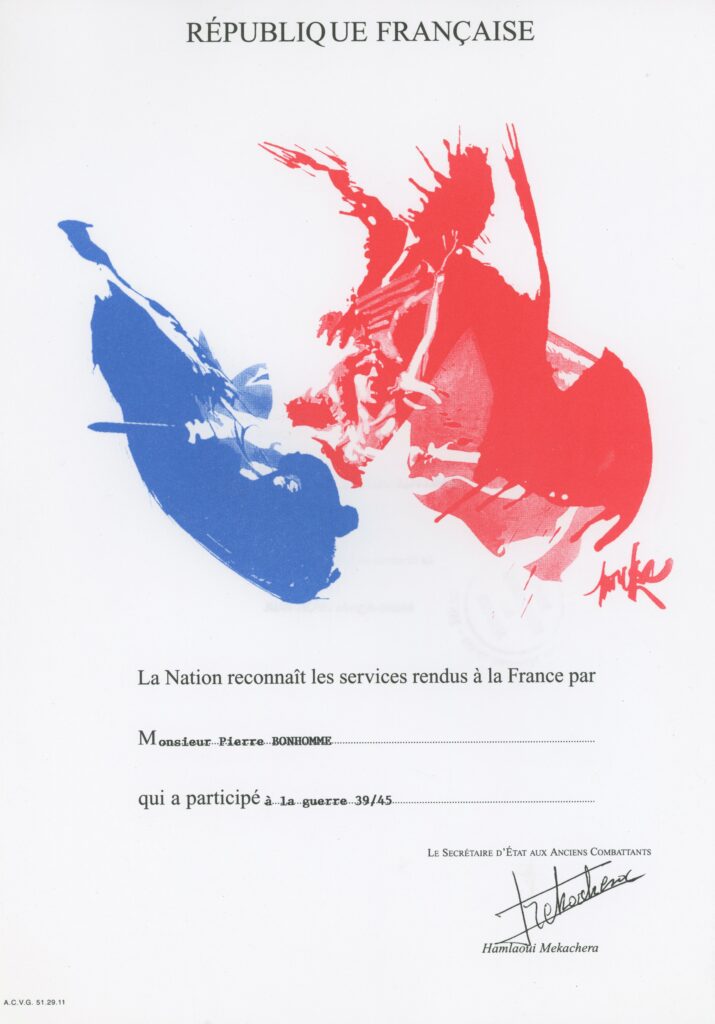

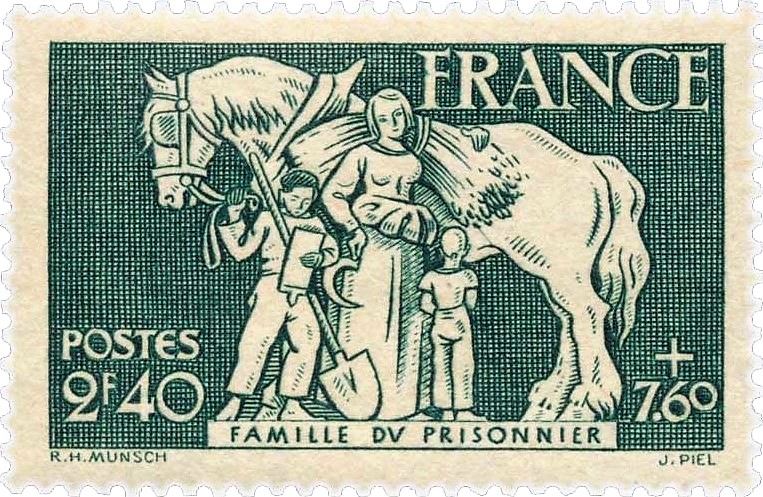

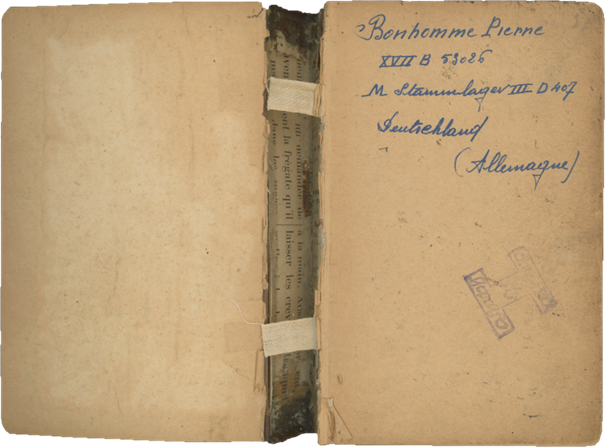

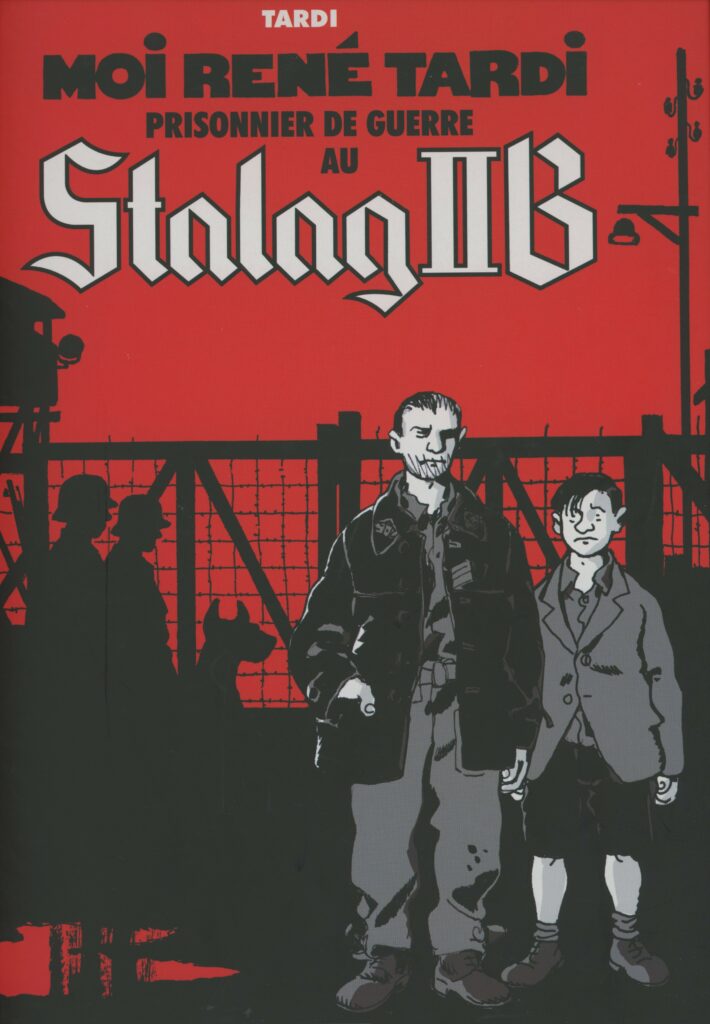

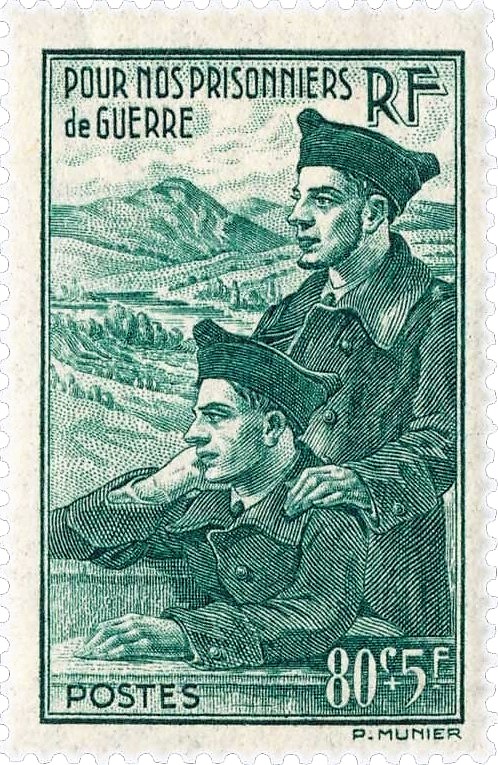

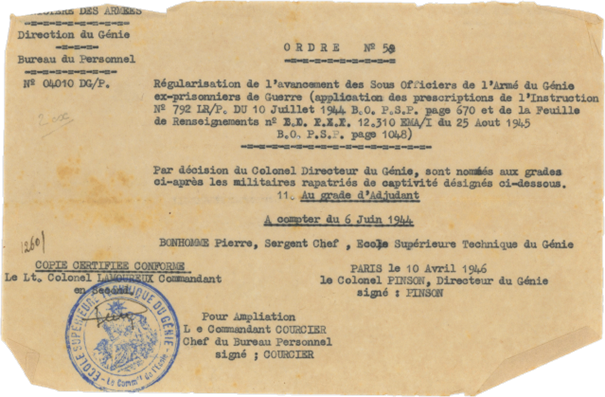

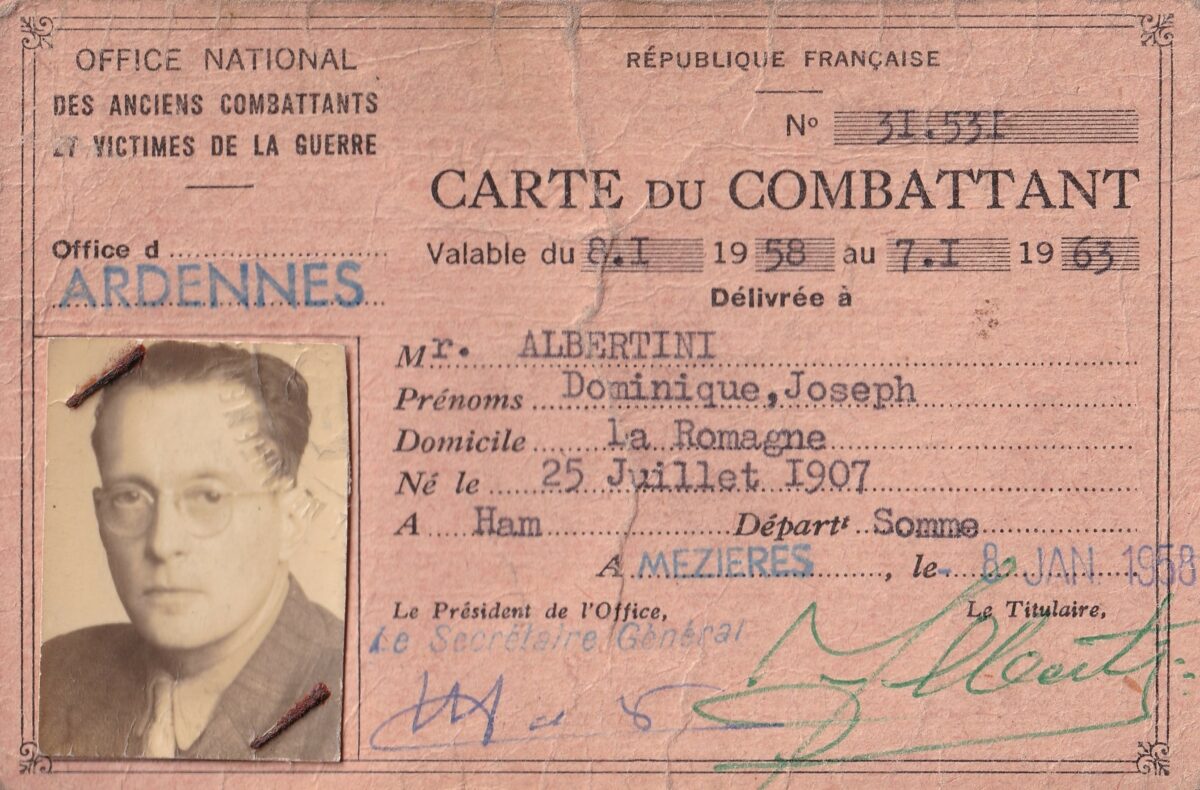

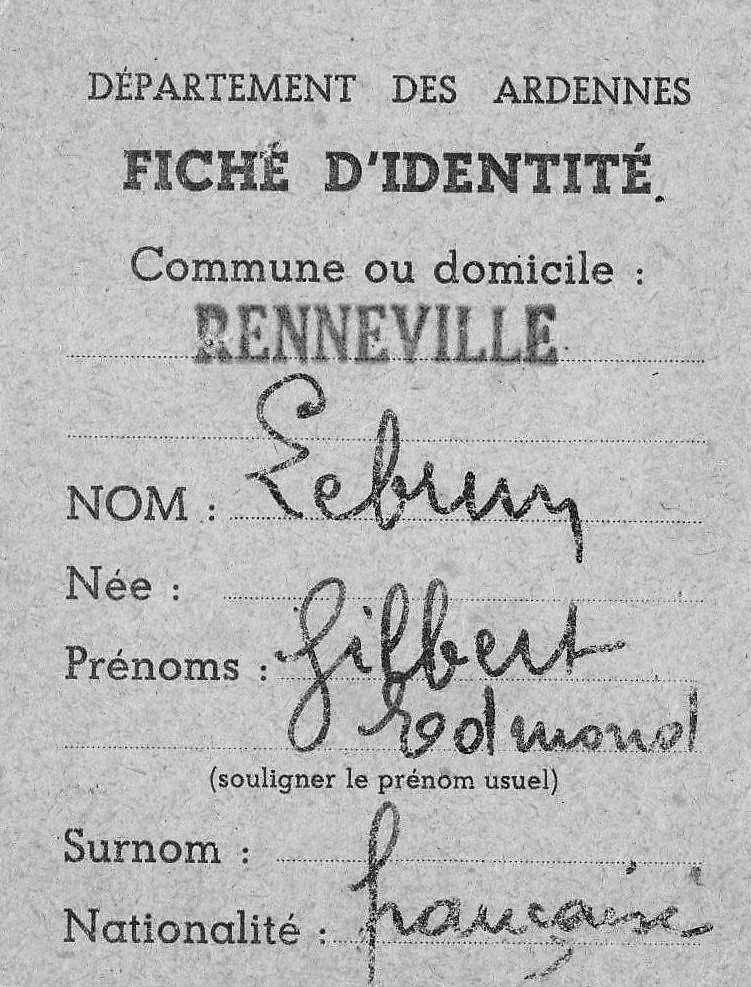

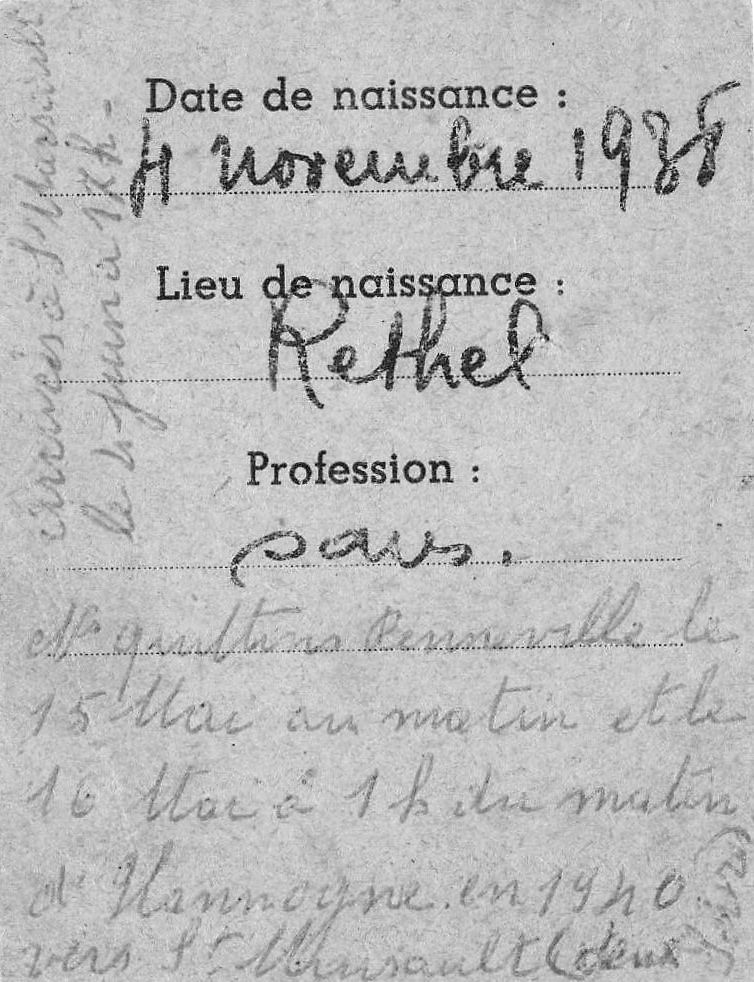

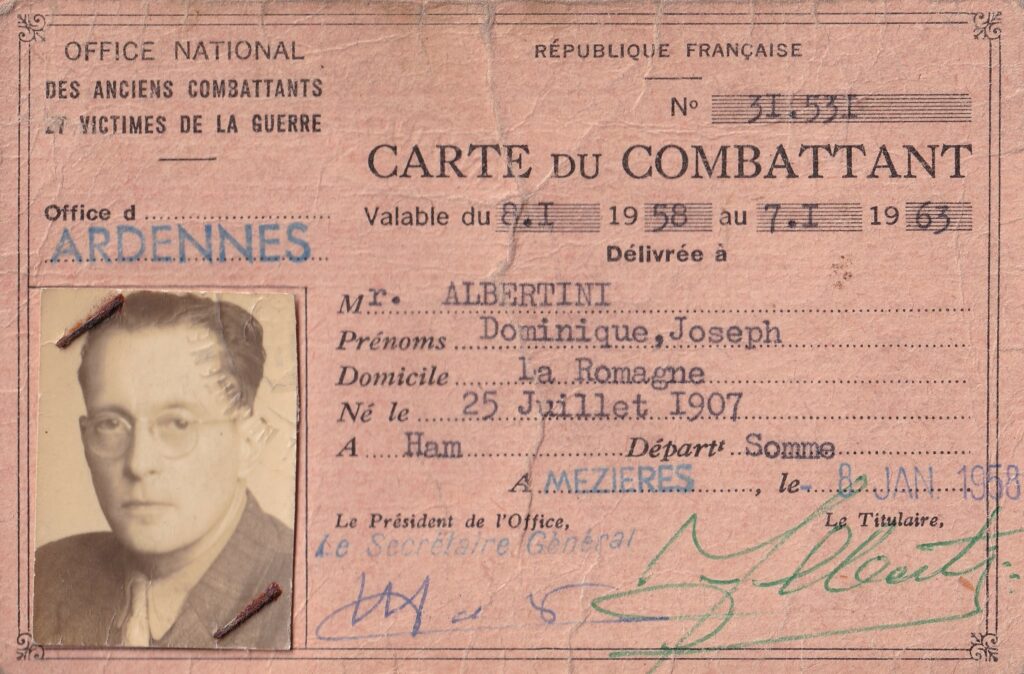

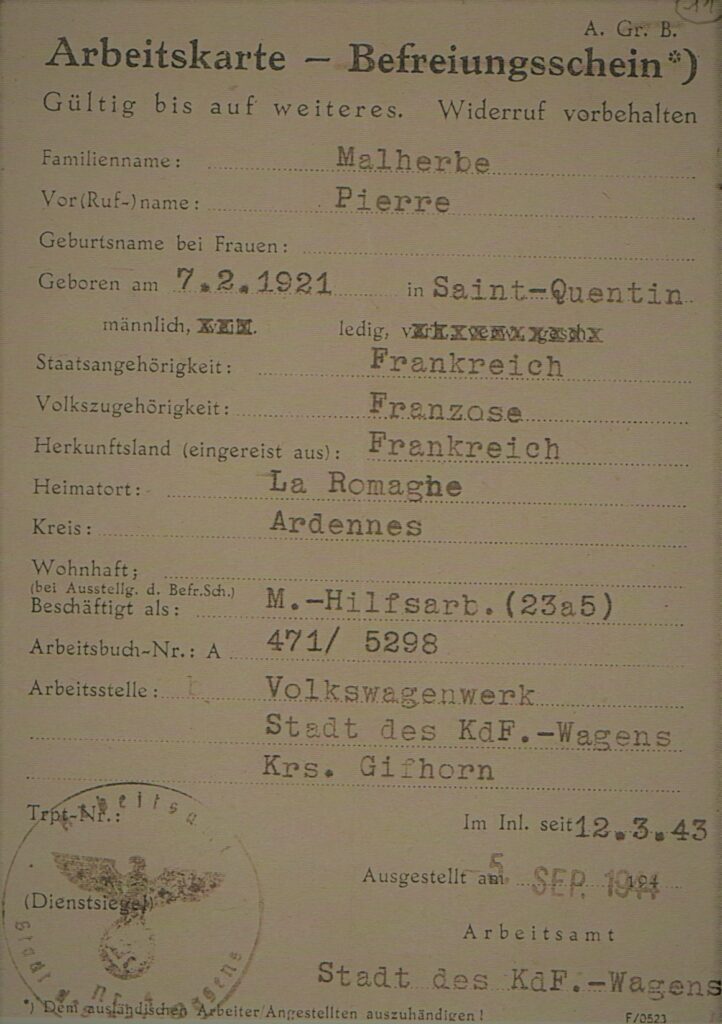

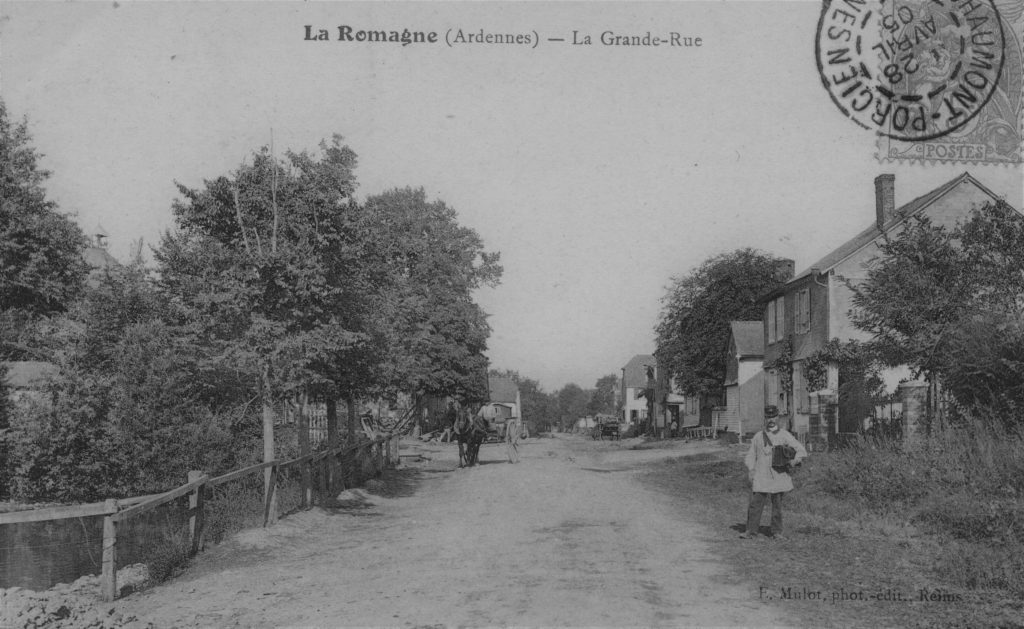

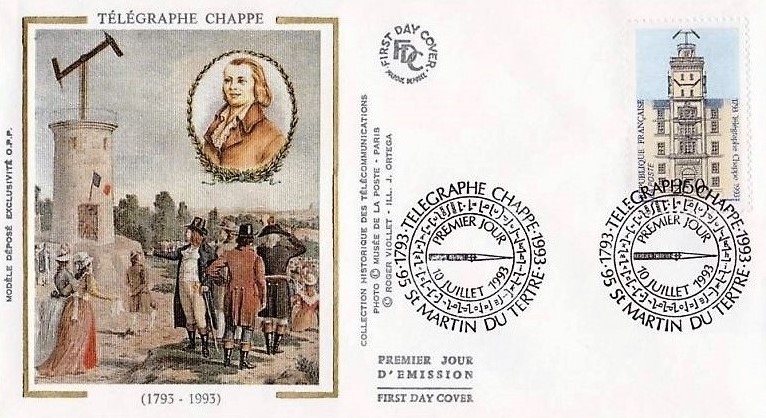

Cette initiative a suscité une mission historique et mémorielle à Berlin et ses environs du dimanche 26 mars au dimanche 2 avril 2023 sur les traces de Pierre Bonhomme, natif de La Romagne, prisonnier de guerre n° 53026 dans les Stalags allemands III A Luckenwalde, III B Fürstenberg, III D Berlin. Affecté à l’AKdo 407 (Arbeitskommando[1] n° 407), il a dû travailler sous la contrainte pendant ses cinq ans de captivité.

[1] Commando de travail.

Partant d’un destin individuel spécifique, la démarche a consisté à développer une méthodologie archivistique et historienne globale pour trouver un prisonnier de guerre français en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale.

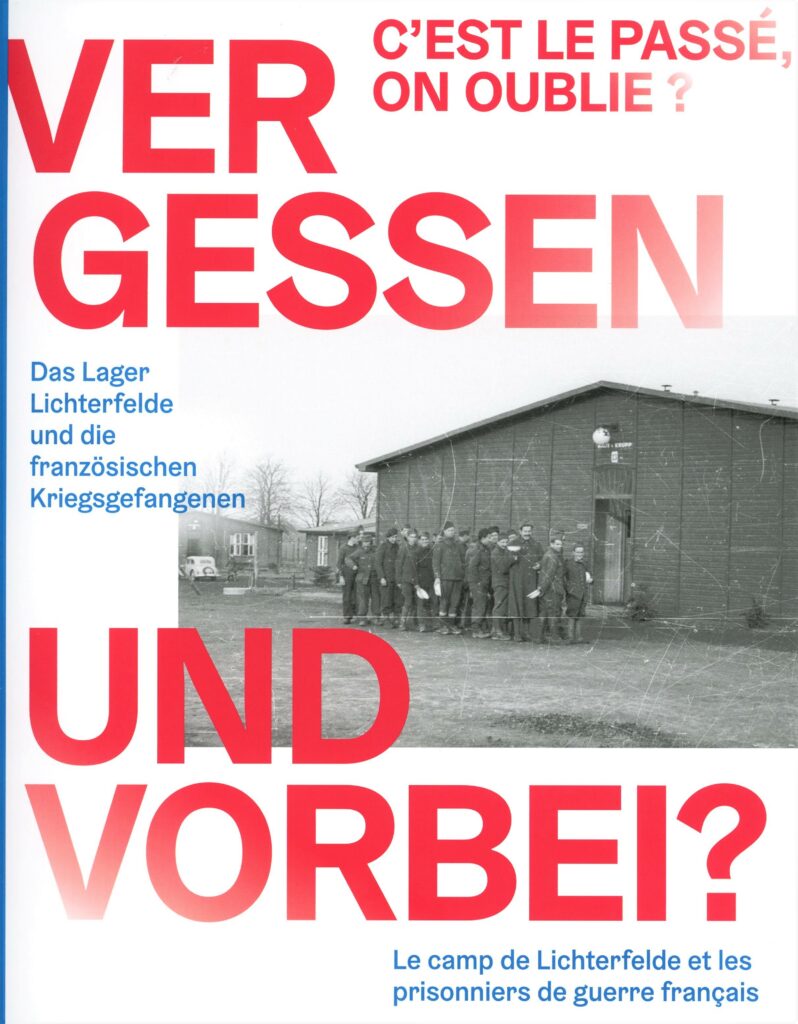

Edition bilingue allemand–français du catalogue offert à la suite de la rencontre à Berlin (Allemagne) du mardi 28 mars 2023 au Centre de documentation sur le travail forcé nazi de la fondation Topographie de la terreur (Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit der Stiftung Topographie des Terrors) par Roland Borchers, commissaire de l’exposition Vergessen und vorbei ? Das Lager Lichterfelde und die französischen Kriegsgefangenen = Past and forgotten ? The Lichterfelde Camp and the French Prisoners of War = C’est le passé, on oublie ? Le camp de Lichterfelde et les prisonniers de guerre français. (collection personnelle de l’auteure).

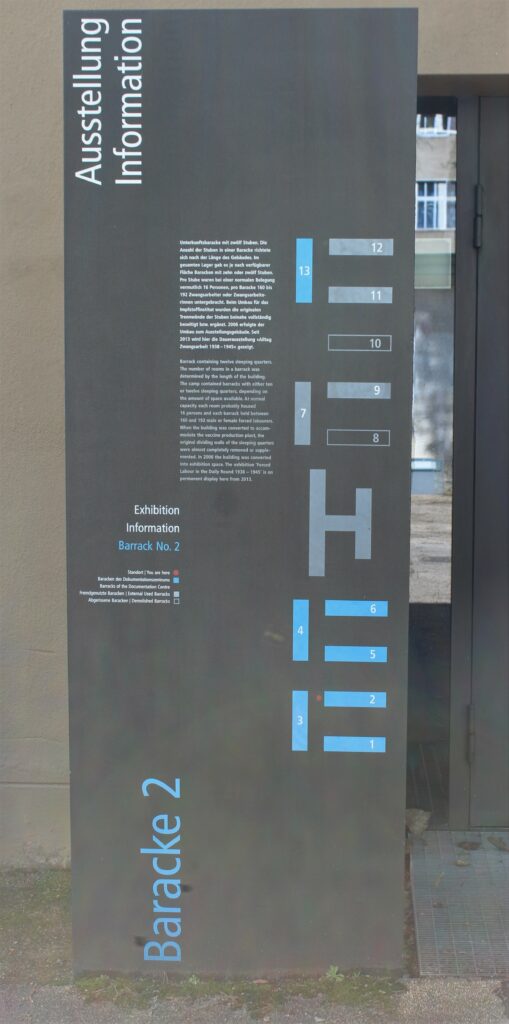

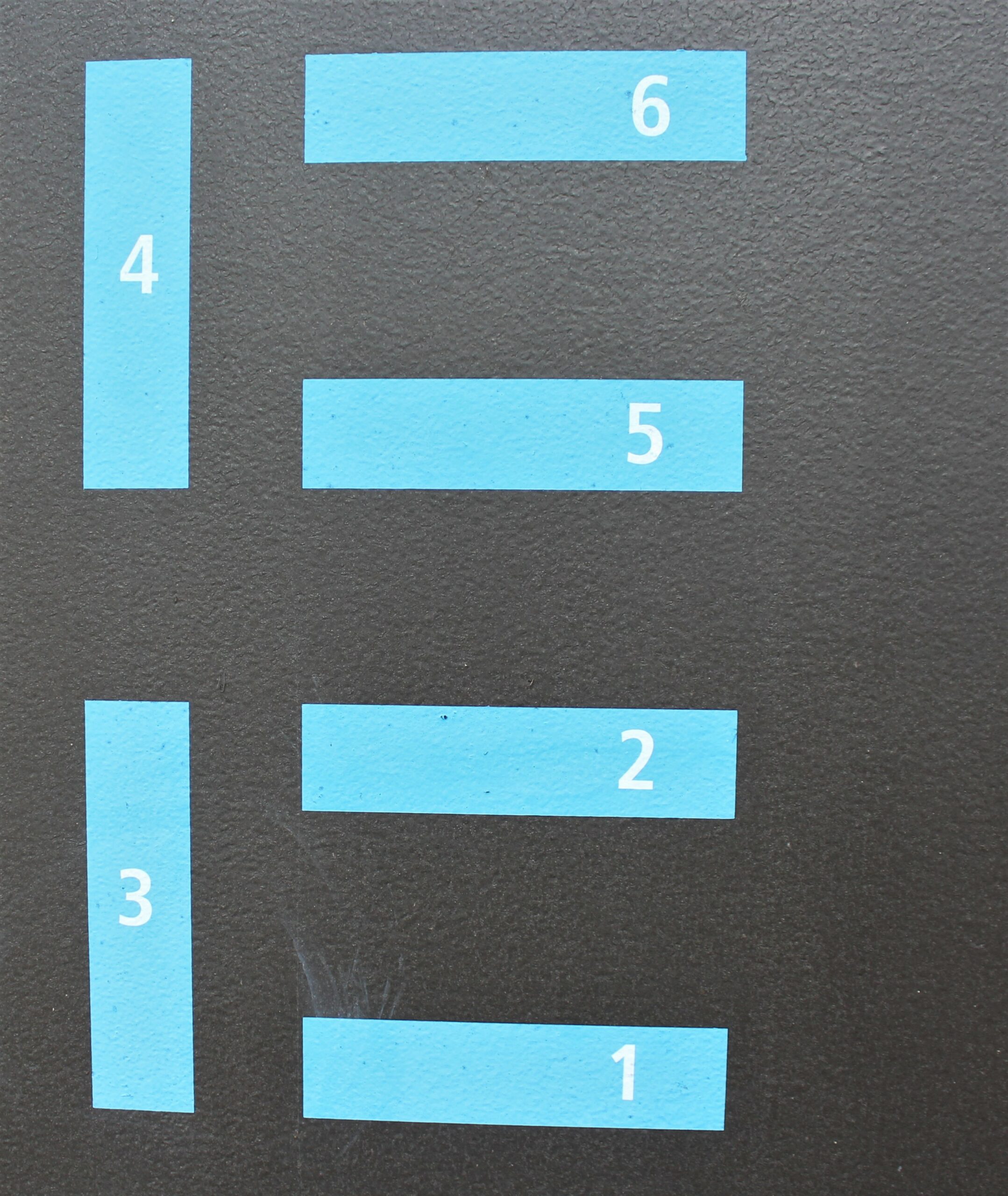

Entrée des expositions temporaires du Centre de documentation sur le travail forcé nazi de la fondation Topographie de la terreur (Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit der Stiftung Topographie des Terrors), prise de vue effectuée le mardi 28 mars 2023 à Berlin (Allemagne). Crédits photographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME.

Ce déplacement a donc compris plusieurs rencontres avec des historiens, archivistes, bibliothécaires, documentalistes, une quête des vestiges de 1939-1945 et des lieux de mémoire, une exploration urbaine[1] de sites abandonnés et en cours de destruction, dont :

- un entretien personnalisé de deux heures avec Roland Borchers[2] au Centre de documentation du travail forcé nazi de la fondation Topographie de la terreur (Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit der Stiftung Topographie des Terrors) à Berlin-Schöneweide[3], suivi d’une visite privée de la baraque 13[4] et de son abri antiaérien. Une autorisation exceptionnelle de rester sur place après la fermeture du lieu, en présence du seul agent de sécurité, a permis d’effectuer des photographies au milieu des baraquements et des cartels de l’exposition Vergessen und vorbei ? Das Lager Lichterfelde und die französischen Kriegsgefangenen = Past and forgotten ? The Lichterfelde Camp and the French Prisoners of War = C’est le passé, on oublie ?, à l’exclusion de toute autre personne. Enfin, trois catalogues ont été offerts sur place et un quatrième[5], l’édition bilingue allemand–français de l’exposition, a été envoyé par la poste dès sa parution début mai 2023.

- un trajet à Luckenwalde, à cinquante kilomètres de Berlin[6], avec un passage au musée d’histoire locale (HeimatMuseum) et au cimetière des sépultures de guerre (Friedhof Kriegsgräberstätte) du Stalag III A.

- un rendez-vous de deux heures au domicile de monsieur Reinhard Pohlke[7] et sa femme madame Annette Pohlke[8], vice-présidente et webmestre de l’association mémorielle Initiative KZ-Außenlager Lichterfelde e.V. (un contact préalable par mail avait été établi avec monsieur Thomas Schleissing-Niggemann, président du conseil d’administration).

- une rencontre personnalisée de deux heures avec monsieur Christian Kurzweg, archiviste référent, en quelque sorte responsable de l’ORB[9], et une stagiaire en sciences de l’information au service des utilisateurs (Benutzerzentrum) des archives fédérales (Bundesarchiv) de Berlin-Lichterfelde, département du centre de ressources documentaires (Abteilung BE = Bereitstellung)[10].

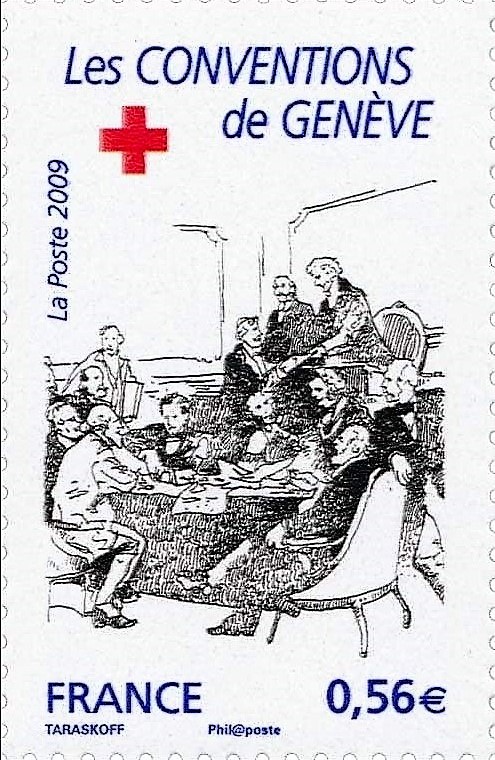

- Un déplacement aux archives fédérales (Bundesarchiv) de Berlin-Tegel[11], département des renseignements personnels sur les soldats de la Première et Deuxième Guerre mondiale (Abteilung PA = Personenbezogene Auskünfte zum Ersten und Zweiten Weltkrieg). L’accès direct aux salles de lecture n’ayant pas été possible, le remplissage d’un formulaire administratif en allemand a débouché sur une réponse. Madame Claudia Müller, archiviste référente, fournit la précision suivante : « Les dossiers du Bureau allemand des états de service[12] – WASt[13] concernant les anciens prisonniers de guerre français détenus par l’Allemagne ont été saisis en avril 1945 et pris en charge par une commission d’officiers alliés. » Elle renvoie donc au secrétariat d’Etat aux anciens combattants[14] et aux archives des pays d’origine respectifs des prisonniers de guerre. Cet échange de documents sur les prisonniers de guerre est conforme à la convention de Genève.

- Une action de conservation curative légère[15] sur la plaque commémorative (Gedenktafel) du siège du commandement (Kommandantur) régissant le Stalag III D Berlin aujourd’hui disparu.

- Une reconnaissance sur le terrain dans le sud-est de Berlin de pistes sur l’Arbeitskommando n°407 (dépendant du Stalag III D Berlin, dans lequel Pierre Bonhomme a été contraint de travailler). La classe 400 le rattachant possiblement à l’arrondissement de Neukölln, les quartiers traversés en priorité ont été Berlin-Britz, Berlin-Buckow, Berlin-Gropiusstadt, Berlin-Neukölln et Berlin-Rudow.

- La quête d’anciens abris antiaériens dans le sud-est de Berlin[16], dans la mesure où Pierre Bonhomme aurait pu (sous réserves) réaliser des coffrages en bois pour des casemates[17].

- Un reportage photographique « de guerre » sur les terrains vagues du camp de Berlin-Lichterfelde, patrimoine industriel en péril.

« Les dossiers du Bureau allemand des états de service – WASt concernant les anciens prisonniers de guerre français détenus par l’Allemagne ont été saisis en avril 1945 et pris en charge par une commission d’officiers alliés. »

Madame Claudia Müller, archiviste référente aux archives fédérales de Berlin-Tegel, département des renseignements personnels sur les soldats de la Première et Deuxième Guerre mondiale

[1] Urbex.

[2] Chercheur à l’Institut d’Europe de l’Est de l’Université libre de Berlin (chaire d’histoire de l’Europe centrale et orientale), coordinateur du projet Mémoire et identité en Cachoubie, auteur d’une thèse de doctorat Mémoires du travail forcé : l’exemple de la Pologne.

[3] Schöneweide est le nom simplifié des deux quartiers Berlin-Niederschöneweide et Berlin-Oberschöneweide dans l’arrondissement Treptow-Köpenick de Berlin (Allemagne).

[4] Où des internés militaires italiens et des travailleurs civils ont été hébergés entre 1944 et 1945.

[5] Glauning, Christine 1963- ; Borchers, Roland 1980- ; Stiftung Topographie des Terrors Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit Berlin-Schöneweide ; [et al.], Vergessen und vorbei ? : das Lager Lichterfelde und die französischen Kriegsgefangenen = Past and forgotten ? : the Lichterfelde Camp and the French prisoners of war, édition bilingue allemand–anglais Berlin : Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit der Stiftung Topographie des Terrors, 2022, 191 pages, cartes, plans. Glauning, Christine 1963- ; Borchers, Roland 1980- ; Stiftung Topographie des Terrors Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit Berlin-Schöneweide ; [et al.], Vergessen und vorbei ? : das Lager Lichterfelde und die französischen Kriegsgefangenen = C’est le passé, on oublie ? Le camp de Lichterfelde et les prisonniers de guerre français, édition bilingue allemand–français, Berlin : Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit der Stiftung Topographie des Terrors, 2023, 191 pages, cartes, plans. Glauning, Christine 1963- ; Stiftung Topographie des Terrors Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit Berlin-Schöneweide, Le Travail forcé au quotidien 1938-1945 : catalogue de l’exposition éponyme, édition monolingue en français, Berlin : Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit der Stiftung Topographie des Terrors, 2020, 277 p., cartes, plans. Bücking, Heribert 1940- ; Glauning, Christine 1963- ; Stiftung Topographie des Terrors Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit Berlin-Schöneweide, Die Zwangsarbeit von Zofia und Rolland : Kupferstich-Collagen : eine Begleitbroschüre zur Sonderausstellung im Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit vom 20. Januar 2023 bis 21. Mai 2023, édition monolingue en allemand, Berlin : Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit der Stiftung Topographie des Terrors, 2023, 32 p.

[6] D’où la locution proverbiale « Luckenwalde, Luckenkien, 50 Kilometer vor Berlin ».

[7] Né en 1966, il enseigne dans un établissement secondaire berlinois le latin, le grec, le fait religieux, les technologies de l’information.

[8] Née en 1967, elle a étudié l’histoire, le latin et la théologie protestante à l’Université libre de Berlin. Elle est aujourd’hui enseignante et auteure indépendante.

[9] Orientation et recherche bibliographique.

[10] Finckensteinallee 63, 12205 Berlin.

[11] Am Borsigturm 130, 13507 Berlin.

[12] Deutsche Dienstelle.

[13] Wehrmachtauskunftstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangene = Service de renseignements de la Wehrmacht sur les pertes de guerre et les prisonniers de guerre.

[14] Ce dernier a en fait été intégré au ministère de la Défense et n’existe plus en tant que tel. Les documents remis par l’Allemagne se trouvent donc plutôt au Service historique de la défense, division des archives des victimes des conflits contemporains (DAVCC)rue Neuve du Bourg l’Abbé, 14037 Caen cedex. Les Archives nationales possèdent également un fonds sur les prisonniers de guerre français (voir sous-série F9 = affaires militaires et 72AJ = Seconde Guerre mondiale).

[15] Décollage, dans le cadre d’une préservation du patrimoine urbain, des restes d’un autocollant apposé de façon intempestive, et constituant un acte de vandalisme susceptible d’abîmer la surface à terme.

[16] Bunker transformé en Musikbunker, Steinträgerweg 5, 12351 Berlin (Allemagne). Un autre situé Selgenauer Weg, 12355 Berlin (Allemagne) a été intégré dans un projet immobilier.

[17] Ces réduits d’un fort, généralement souterrains, sont à l’épreuve des bombes et des obus.

Les archives fédérales et régionales de Berlin

Les pièces d’archives personnelles antérieures à 1945 sont d’une manière générale conservées aux archives fédérales (Bundesarchiv) de Berlin.

Le Bureau allemand des états de service – WASt, dont les documents étaient conservés initialement aux archives fédérales de Berlin-Reinickendorf[1], a vu le 1er janvier 2019 ses missions intégrées aux archives fédérales de Berlin-Tegel en tant que département des renseignements personnels sur les soldats de la Première et Deuxième Guerre mondiale[2]. Le délai de traitement peut atteindre plusieurs mois avant que la demande n’aboutisse.

Les dossiers médicaux des prisonniers de guerre se trouvaient autrefois à l’Office régional de la santé et des affaires sociales[3] à Berlin. Dans la mesure où cela ne relevait pas vraiment de ses missions, ils ont été transférés le 1e juillet 2007 au Bureau allemand des états de service – WASt, puis à Berlin-Tegel, au titre de son habitude de la gestion des données individuelles.

Le centre de ressources documentaires est pour sa part à Berlin-Lichterfelde, tandis que certains documents concernant l’armée sont aux archives fédérales de Fribourg (Allemagne), département des affaires militaires[4]. Monsieur Daniel Schneider, archiviste référent de cette institution, indique : « Seuls sont conservés les dossiers matériels des institutions allemandes à propos du système des prisonniers de guerre, mais pas les dossiers personnels des prisonniers de guerre. »

« Seuls sont conservés les dossiers matériels des institutions allemandes à propos du système des prisonniers de guerre, mais pas les dossiers personnels des prisonniers de guerre. »

Monsieur Daniel Schneider, archiviste référent aux archives fédérales de Fribourg (Allemagne), département des affaires militaires.

[1] Eichborndamm 179, 13403 Berlin (Allemagne).

[2] PA = Personenbezogene Auskünfte.

[3] Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo), Versorgungsamt – Kundencenter, Sächsische Straße 28, 10707 Berlin (Allemagne).

[4] Bundesarchiv, Abteilung Militärarchiv, Wiesentalstraße 10, 79115 Freiburg (Allemagne).

Il est important d’autre part de ne pas confondre les archives fédérales (Bundesarchiv) et les archives régionales[1] (Landesarchiv) de Berlin. Après la fin de la guerre, les documents que le Bureau allemand des états de service – WASt avait conservés sur les prisonnier de guerre détenus par l’Allemagne ont été confisqués et remis aux pays d’origine des prisonniers de guerre.

[1] Eichborndamm 115-121, 13403 Berlin (Allemagne).

Il est possible de repérer les noms des victimes de guerre sur le portail des Arolsen Archives[1] – International Center on Nazi Persecution (archives Arolsen – centre international sur les persécutions nazies). Toutefois, il ne s’agit pas d’une requête complète. De nombreux documents conservés ne sont pas encore accessibles en ligne. Il faut donc contacter les archivistes. 50 millions de fiches présentent des informations sur 17,5 millions de personnes. Madame Martina Paul, membre du service international de recherche[2], a ainsi retrouvé et envoyé une fiche de la mission de liaison à Berlin (Français de toutes les zones) concernant Pierre Bonhomme.

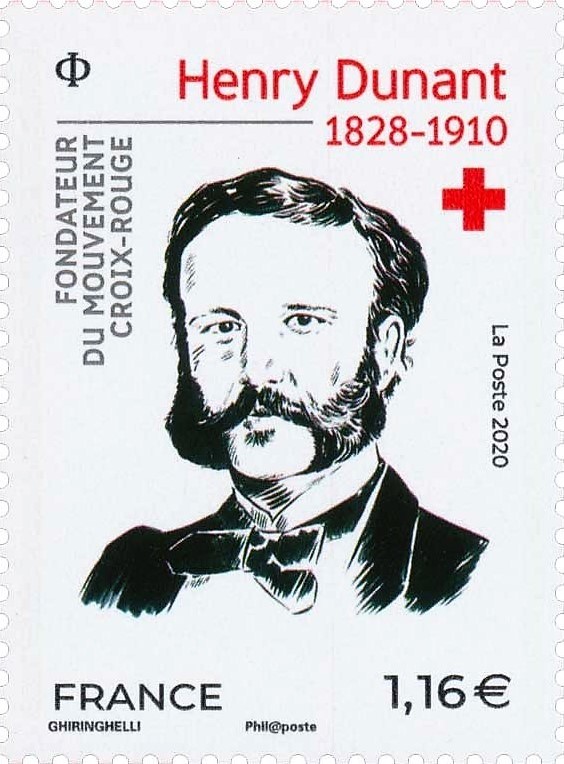

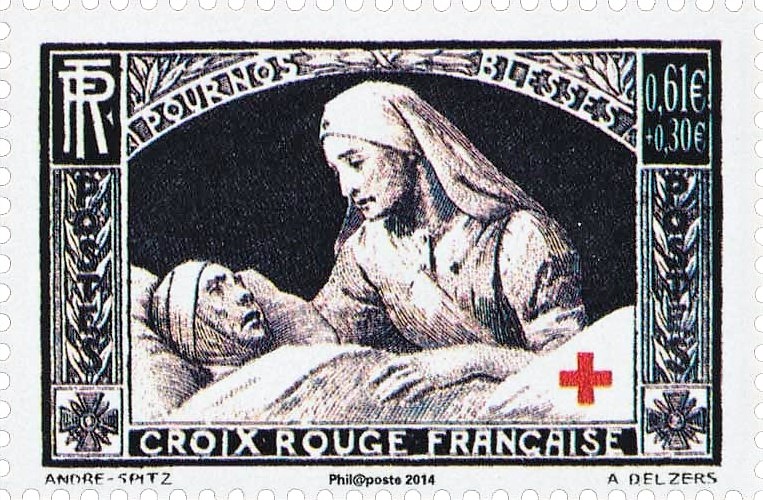

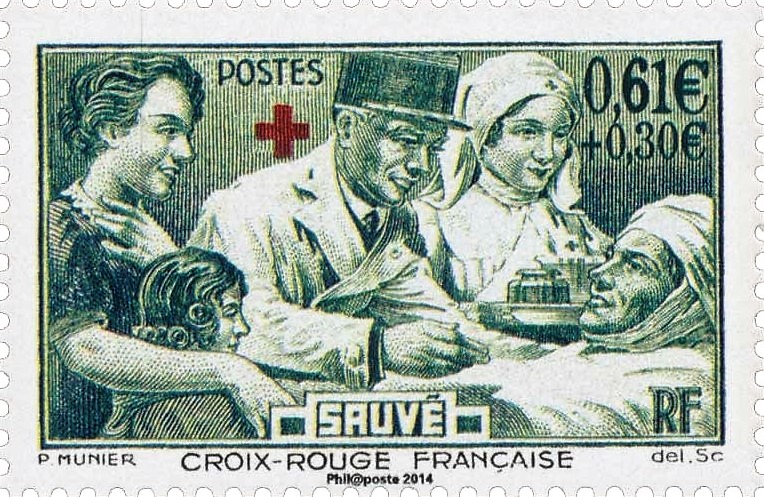

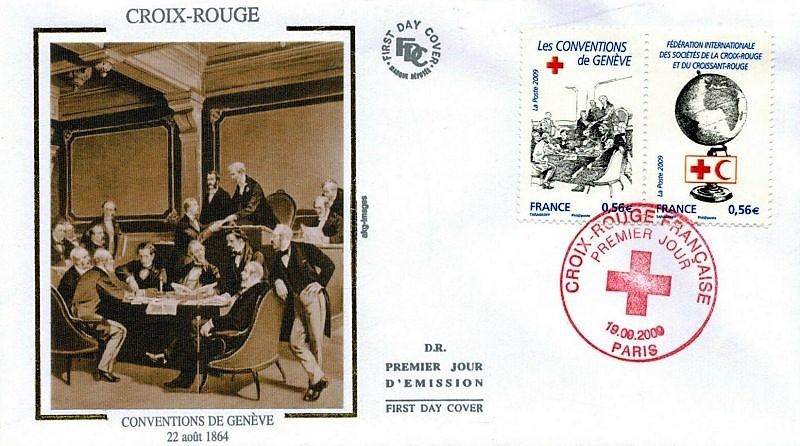

Toute demande de renseignements auprès du CICR [3] sur une personne détenue pendant la Seconde Guerre mondiale relève d’un quota trimestriel. Le service reprendra le lundi 22 mai 2023, puis le lundi 25 septembre 2023 à 8 h 00 heure de Genève (Suisse).

[1] Große Allee 5-9, 34454 Bad Arolsen.

[2] ITS = International Tracing Service/ Service international de recherches se présente depuis le 21 mai 2019 sous son nouveau nom.

[3] Comité international de la Croix-Rouge.

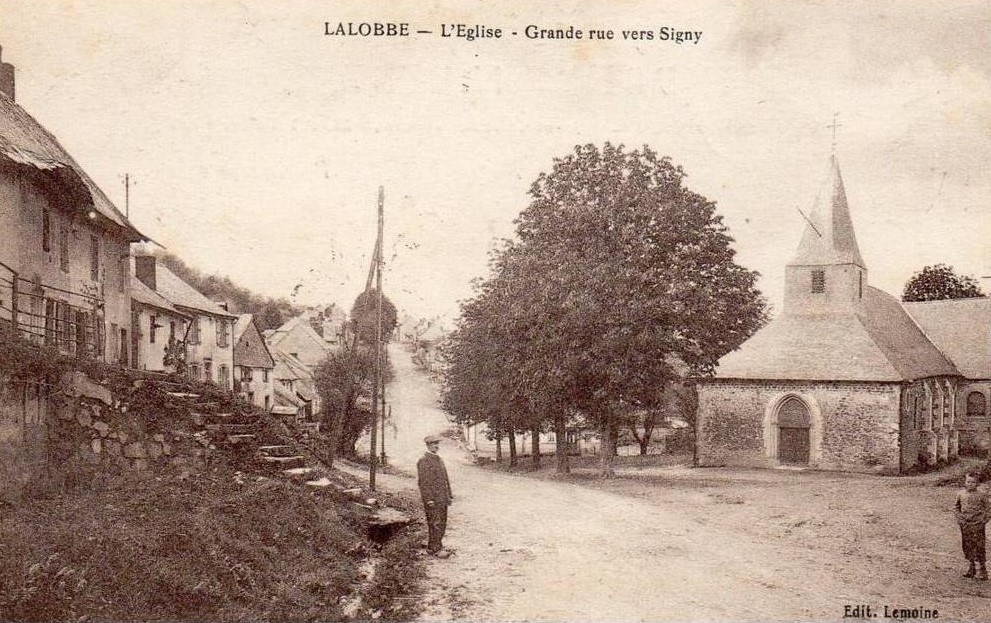

Le Stalag III A Luckenwalde, le musée d’histoire locale et le cimetière des sépultures de guerre

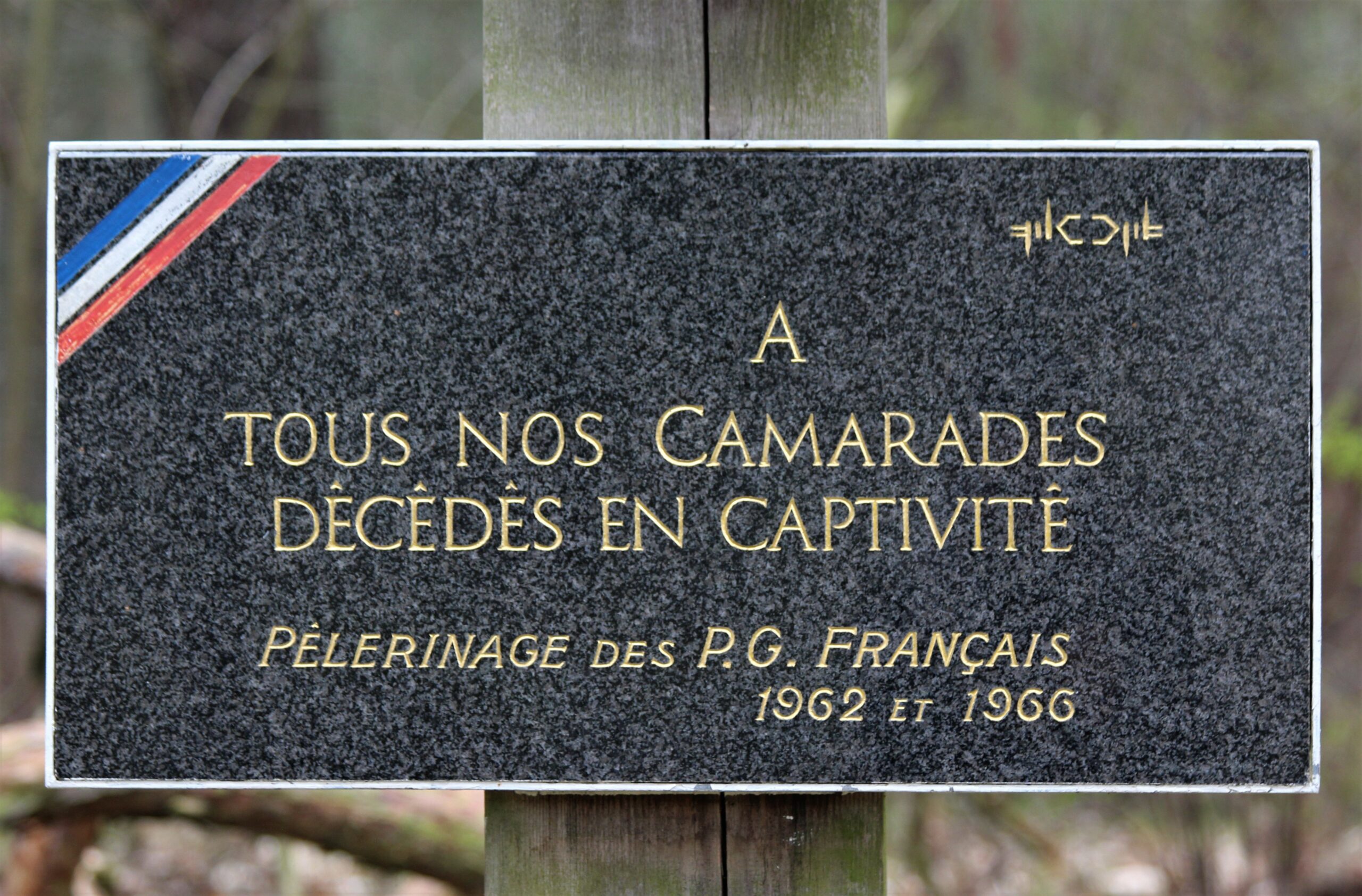

A Luckenwalde, il ne subsiste plus aucun vestige matériel du camp, si ce n’est le cimetière des sépultures de guerre (Friedhof Kriegsgräberstätte) du Stalag III A Luckenwalde[1], divisé en plusieurs carrés selon la nationalité des prisonniers enterrés. Nombreux sont ceux qui ont été inhumés dans des fosses communes (en particulier des Russes[2]). Une croix est élevée, et marque à tout jamais l’emplacement de la partie française du cimetière. Chaque année se déroule une cérémonie du souvenir.

[1] Zum Stalag-Friedhof, 14943 Luckenwalde.

[2] A cette époque, tous les Russes sont des Soviétiques, mais tous les Soviétiques ne sont pas des Russes. L’appellation retenue ici est celle qu’employaient les prisonniers de guerre.

Un poste de travail permet de consulter des dossiers d’archives. Sur un écran interactif, il est possible de feuilleter plus de 9 000 documents concernant 3 900 détenus russes du camp.

Le Stalag III A se situait à 2,5 km de Luckenwalde, ville de 27 000 habitants à quelque 50 km du sud de Berlin dans la 3e région militaire allemande[1], dans la région de la Fläming, au cœur du Land[2] de Brandebourg. C’est une région montueuse, argileuse et caillouteuse, recouverte de bois et d’étangs. La pauvreté du sol ne permet comme cultures essentielles que le seigle ou la pomme de terre[3]. L’horizon en est borné par une végétation assez haute de résineux et de bouleaux, qui dégagent une grande tristesse. La toponymie est d’ailleurs explicite : « Luch[4] im Walde[5] » signifie « bois marécageux ». Le paysage actuel n’a pas vraiment changé, et dégage une impression sinistre.

[1] Wehrkreis III (WK III). Sous le IIIe Reich, cette division administrative comprenait pour la Wehrmacht une partie de la Nouvelle-Marche et le Brandebourg.

[2] État fédéré.

[3] Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, département des Manuscrits, NAF 17280, Croix-Rouge française, L’Âme des camps, I Chronique des Stalags I B, II D, II E, III A et III C, Paris : Croix rouge française, Comité central d’assistance aux prisonniers de guerre en captivité, 1944, page 82, vue 173/350, consultable en ligne sur Gallica.

[4] « Luch » désigne un marais dans le dialecte brandebourgeois.

[5] « Im Walde » signifie mot à mot « dans la forêt ».

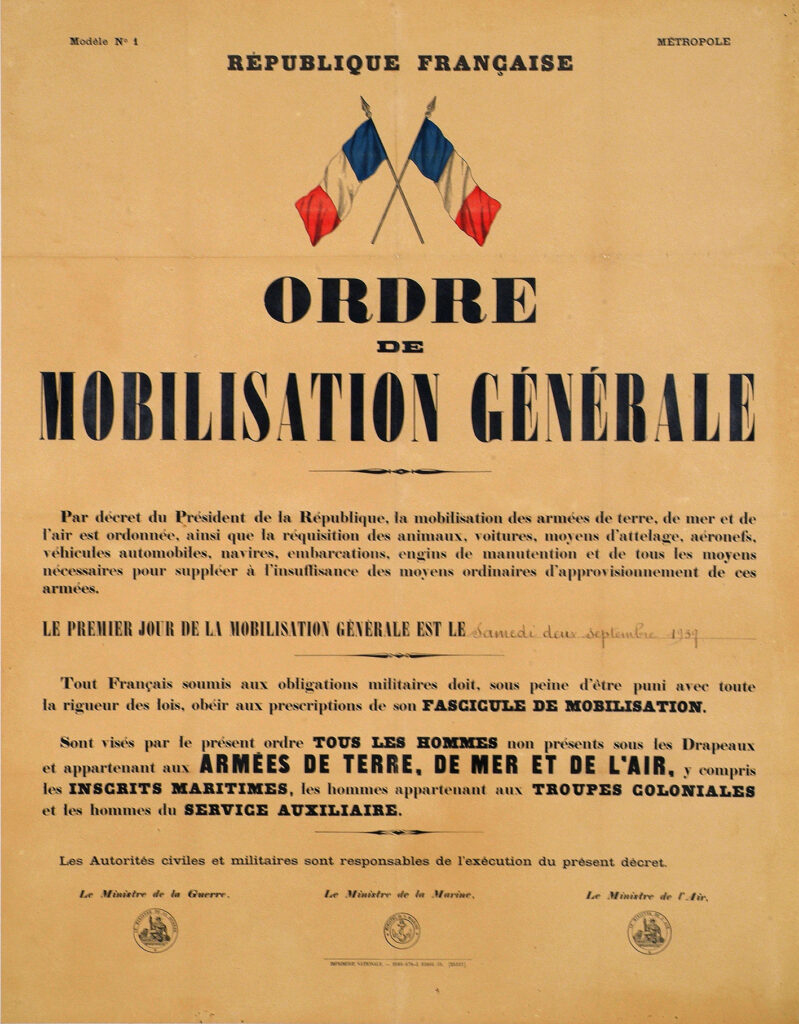

La plupart du temps, les soldats prisonniers des Stalags sont placés dans un Arbeitskommando[1], ce qui n’est pas le cas pour les officiers des Oflags[2]. En raison de la convention de Genève, ils ne peuvent être officiellement employés que dans l’agriculture ou dans des tâches sans aucun lien avec l’effort de guerre. C’est souvent loin d’être le cas. Au commando de Topschin, faisant partie du Stalag III A, les prisonniers sont ainsi employés dans une usine de munitions, d’obus, de bombes, de torpilles et de tanks[3]. Ils sont donc bel et bien contraints de participer à l’industrie d’armement allemande.

La construction du camp a été planifiée avant l’invasion de la Pologne en septembre 1939. Il était prévu pour accueillir au départ 10 000 hommes. Sa structure a servi de modèle[4] pour les autres camps.

[1] Commando ou unité de travail.

[2] Abréviation d’Offizierslager (camps d’officiers).

[3] Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMM-9759499 < Tome 39 >, Tribunal militaire international (Nuremberg, Allemagne), Procès des grands criminels de guerre devant le tribunal militaire international [Texte imprimé] : Nuremberg, 14 novembre 1945 – 1er octobre 1946 : [documents et autre matériel de preuve], texte officiel, édition française, Nuremberg : Tribunal militaire international, 1947-1949, tome XXXIX, page 172, vue 188/660, consultable en ligne sur Gallica, texte numérisé d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 2000-282739.

[4] Le mot Musterlager désigne un stock d’échantillons dans le civil, et un camp modèle dans le langage militaire. Le régime nazi avait son propre vocabulaire.

![Tenue de prisonnier de guerre [Kg F = Kriegsgefangener] au musée d'histoire locale de Luckenwalde (HeimatMuseum Luckenwalde), prise de vue effectuée le mercredi 29 mars à Luckenwalde (Allemagne). Crédits photographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/05/HeimatMuseum-Luckenwalde-Allemagne-tenue-de-Kriegsgefangener-1-scaled.jpg)

A partir de l’été 1940, des prisonniers hollandais[1] et français sont arrivés dans ce camp. Les premiers sont libérés quelques semaines plus tard, tandis que les seconds, qui forment le groupe le plus important, y sont affectés.

Le séjour dans ce camp précède souvent l’intégration dans des commandos de travail à Berlin ou dans ses environs. Les conditions de vie y sont très difficiles.

Les prisonniers de guerre qui ont travaillé dans la région du Brandebourg ou à Berlin ont atteint le chiffre de 22 000. Une partie de ces derniers était des prisonniers transformés[2].

[1] Tous les Hollandais sont des Néerlandais, mais tous les Néerlandais ne sont pas des Hollandais. L’appellation retenue ici est celle qu’employaient les prisonniers de guerre.

[2] Il s’agit de rendre à l’état de civil certains prisonniers de guerre, et d’en faire des travailleurs forcés.

Alors que dans ce camp, les instituteurs et professeurs étaient dispensés au départ de travail (car ils animaient une vie culturelle), les autres prisonniers essayaient de se rapprocher par origine régionale. Ils étaient astreints à des journées de 12 à 14 heures. Les commandos percevaient des vivres (toujours en quantité insuffisante) de la Croix-Rouge. Mais cela ne compensait que difficilement la pénibilité du travail : le commando n° 206, où étaient employés 300 prisonniers, extrayait de la tourbe, le n° 211 (qui en comprenait 20) exploitait du minerai, tandis que les n° 282 et 283 étaient des commandos agricoles.

Par la suite, ce camp a hébergé des prisonniers serbes et russes, dont le nombre n’a cessé d’augmenter. Durant l’hiver 1941-1942, 2 500 de ces derniers y sont décédés. Temporairement, il y a eu également des Italiens, vers la fin, des Roumains et des Anglais[1].

[1] Tous les Anglais sont des Britanniques, mais tous les Britanniques ne sont pas des Anglais (certains sont des Écossais, des Gallois ou des Nord-Irlandais). L’appellation retenue ici est celle qu’employaient les prisonniers de guerre.

.

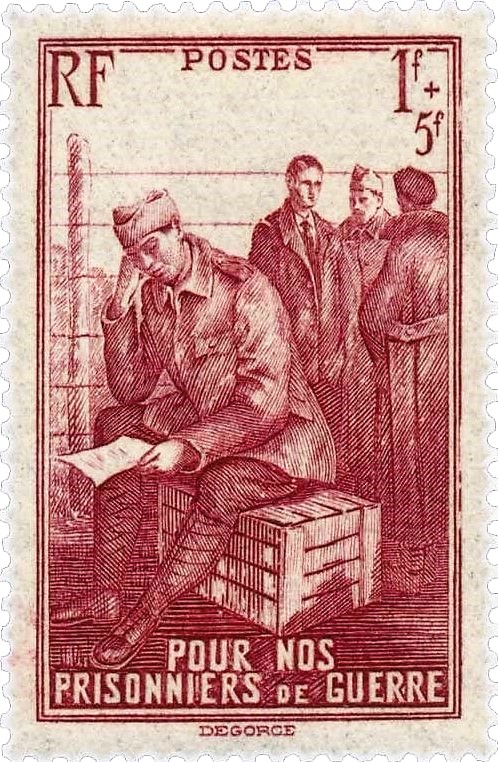

Le Stalag était aussi organisé du point de vue religieux, tant catholique que protestant. Les prêtres dans ce camp étaient au nombre de quarante-quatre pour tout le Stalag dont trois pour le camp, deux pour l’hôpital. Tous les autres étaient affectés aux commandos. Selon les secteurs religieux (au nombre de 42), ceux-ci comptaient de dix à soixante commandos. Le camp comprenait aussi des séminaristes que les aumôniers pouvaient emmener avec eux. L’approvisionnement liturgique était assuré par l’Aumônerie générale de Paris en vin de messe, hosties et livres.

Le culte était autorisé en dehors des heures de travail. Les prêtres munis d’un Ausweis[1] avaient le droit de circuler librement dans leur secteur. Bien souvent, ils disaient au moins trois messes au cours de la journée, tandis que les commandos étaient massés sur un point central (où se trouvait un local convenable pour dire la messe).

Les prêtres n’avaient pas le droit de prêcher et, en cas d’impossibilité de confesser, ils prononçaient une absolution générale. Ils assuraient, outre les messes du dimanche, les communions des détenus en cellule et les enterrements au cimetière du camp.

Pour les besoins religieux et spirituels, les confrères étaient autorisés à se rencontrer.

Lorsque le camp a été libéré le 27 avril 1945, les prisonniers ont été rendus à la vie civile, envoyés en permission pendant quinze jours, avant de vaquer à leurs occupations.

[1] Pièce d’identité.

Le Stalag III B Fürstenberg

Le Stalag III B Fürstenberg est, lui aussi, un camp de prisonniers de guerre. Il avait le statut de Dulag[1]. Il se situe également dans la 3e région militaire allemande. La campagne y est sablonneuse avec des bois de pins. Il se trouvait à Fürstenberg-sur-Oder.

Il semblerait que ce camp n’avait que très peu de liens avec l’administration de la ville. Les archives municipales disposent aujourd’hui des dossiers de Fürstenberg-sur-Oder, devenu un quartier d’Eisenhüttenstadt.

Des noms de prisonniers français s’y trouvent. Celui de Pierre Bonhomme n’y figure malheureusement pas, selon madame Gabriele Urban, archiviste référente, du département des services aux citoyens (Fachbereich Bürgerdienste), Musée municipal – Galerie – Musée des pompiers – Archives de la ville (Städtisches Museum – Galerie – Feuerwehrmuseum – Archiv) [2].

Le musée d’histoire locale[3] évoque l’ancien camp de prisonniers de guerre, grâce à l’initiative de monsieur Axel Drieschner. Avec sa femme, madame Barbara Schulz, il a publié un livre sur le Stalag III B Fürstenberg[4].

Devant le site de l’ancien camp, il y a une pierre commémorative qui doit rappeler tous les prisonniers et leur souffrance.

[1] Durchgangslager, c’est-à-dire un camp de transit.

[2] Stadt Eisenhüttenstadt • Zentraler Platz 1 • 15890 • Eisenhüttenstadt.

[3] Löwenstraße 4, 15890 Eisenhüttenstadt (Allemagne).

[4] Drieschner, Axel, Schulz, Barbara, Stalag III B Fürstenberg (Oder) : Kriegsgefangene im Osten Brandenburgs 1939-1945, Berlin : Metropol, 2006, 212 p., illustrations (Beiträge zur Geschichte Eisenhüttenstadts 4).

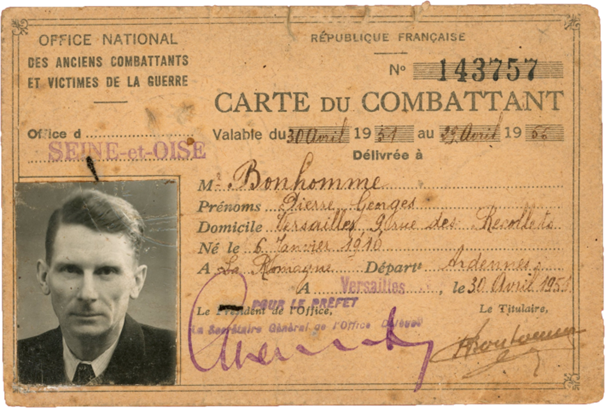

![Bibliothèque universitaire Saint-Charles (Montpellier), 940.547 2 DOC, Ministère de la Guerre, État-major de l'armée, 5e bureau, Documentation sur les camps de prisonniers de guerre : secret, Paris : Ministère de la Guerre. Etat-major de l'armée, [1945], 1 volume, 493 p., [14] cartes en couleurs, page 52.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/05/Documentation-sur-les-camps-des-prisonniers-de-guerre-p.-52.jpg)

A l’époque, il comprend une cinquantaine de baraques, dont seules huit sont occupées par des Français. Réparties de part et d’autre d’une route cimentée, celles-ci hébergent chacune de trois cents à trois cent soixante prisonniers. Les travaux qui leur sont confiés sont épuisants. Nombre d’entre eux manient la pelle et la pioche comme ceux du commando n° 406 pour les mines de charbon, du n° 648 pour les mines de lignite, du n° 728 pour les mines de tourbe. Sinon, ils étaient employés dans des usines de guerre.

Au moment du repli du Stalag III B Fürstenberg, les prisonniers de guerre furent occupés jusqu’à la fin avril à effectuer des travaux de terrassements des tranchées, et à transporter des bombes d’avions. Il est même arrivé que des commandos aient effectué des travaux sous la première ligne de feu de l’artillerie russe. Malgré des réclamations, le colonel commandant le Stalag III B Fürstenberg reste sourd aux réclamations de la Croix-Rouge genevoise (Suisse).

Quant à l’homme de confiance, ce dernier signale que la durée du travail journalier était dans de nombreux cas excessive, en particulier dans les mines et les usines (12 heures). Elle pouvait monter jusqu’à quinze heures dans la culture pendant la période d’été.

Alors qu’il devait y avoir un repos de vingt quatre heures toutes les trois semaines, le repos hebdomadaire n’était pas souvent observé. En outre, l’homme de confiance principal du Stalag a signalé que des coups étaient portés sur des prisonniers français. Il y a une mauvaise foi évidente dans l’application de la convention de Genève dans ce camp.

Fin 1944, les Allemands ont décidé de déplacer ce camp à Buchenwald[1], à côté de Weimar[2]. Au début de février 1945, l’Armée rouge a pris pied sur la rive occidentale de l’Oder à Fürstenberg[3].

La campagne a retrouvé son aspect d’antan et nombre de citoyens allemands actuels en ignorent de manière feinte ou réelle l’existence.

[1] D’après Buche (hêtre) et Wald (forêt), Buchenwald signifie hêtraie (bois de hêtres).

[2] Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMP-25677, Commissariat régional de la République à Montpellier, Bulletin officiel du Commissariat régional de la République à Montpellier, 1re année , n° 1 (septembre 1944) – ? Montpellier : [s.n.], 1944-, 2e année, n° 107 du vendredi 23 février 1945, page 521, vue 1/4, consultable en ligne sur Gallica, texte numérisé d’après l’original des archives départementales de l’Hérault, PAR 3215.

[3] Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMP-14232 < 1937-1948 >, Aragon, Louis (1897-1982), directeur de publication ; Bloch, Jean-Richard (1884-1947), directeur de publication, Ce soir : grand quotidien d’information indépendant, 1re année, n° 1 (2 mars 1937)-17e année, n° 3537 (2 mars 1953), Paris : [s.n.], 1937-1953 [n’a pas paru du 26 août 1939 à août 1944], n° 1059 du jeudi 8 février 1945, page 1 [non paginée], vue 1/2, consultable en ligne sur Gallica, texte numérisé d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, JOD-109.

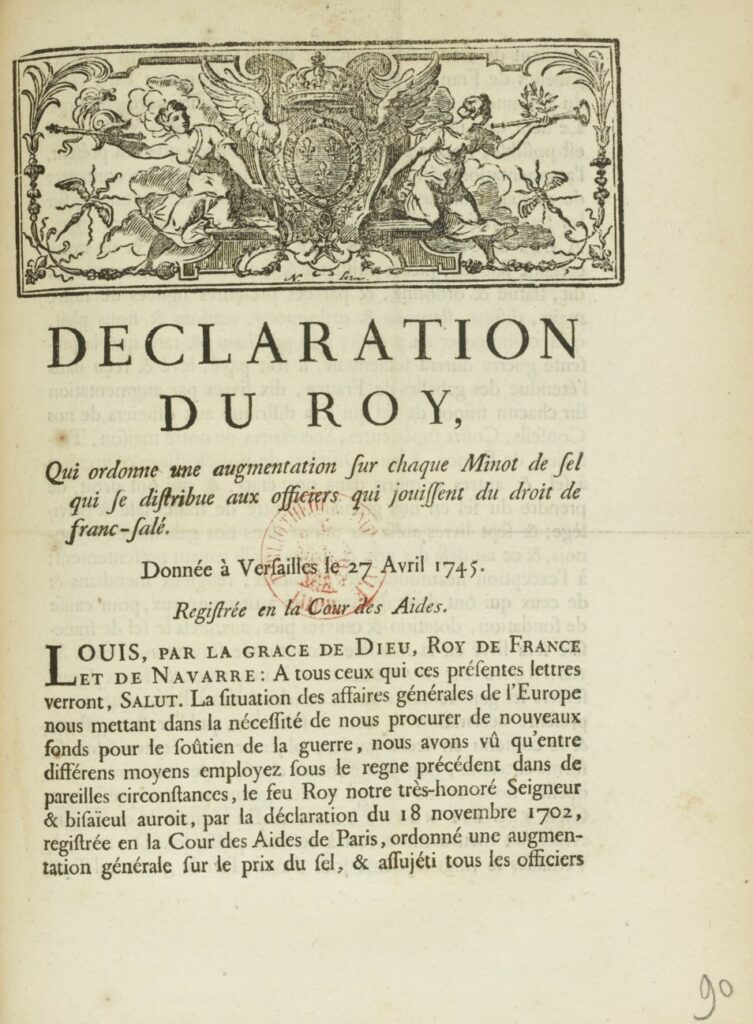

Le Stalag III D Berlin et la Kommandantur

Le Stalag III D se situait à Berlin, et dépendait de la 3e région militaire allemande comme les deux précédents. De très nombreux prisonniers français ayant été enfermés au camp de Berlin-Lichterfelde, il se confond un peu pour les historiens francophones avec le Stalag III D Berlin.

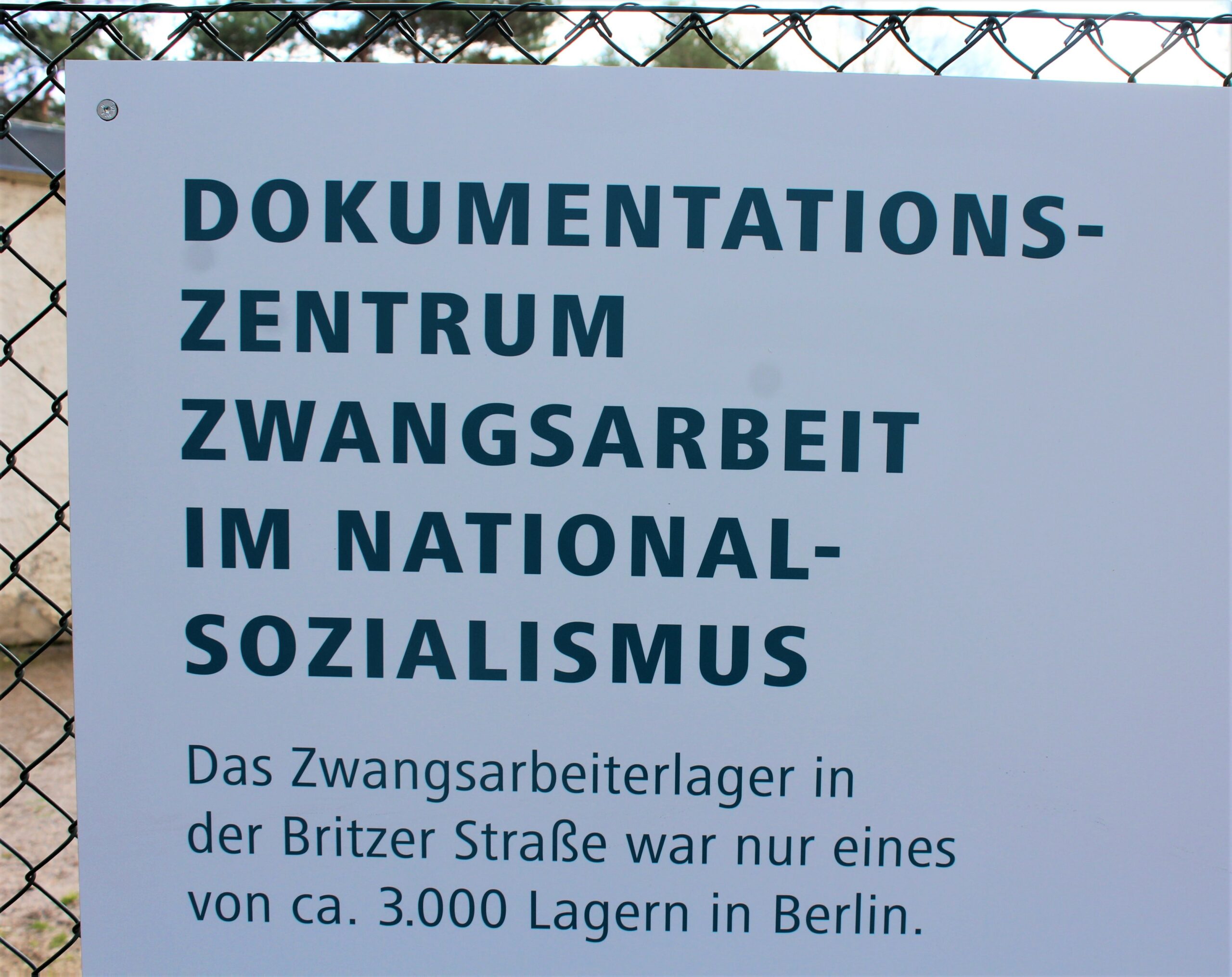

C’est là une perspective remise en cause par les chercheurs allemands. Le Stalag III D Berlin est en réalité une entité administrative qui repose sur des camps satellites disséminés sur tout Berlin : 3000 camps couvraient la ville. Certes, une majorité de Français s’est retrouvée à Berlin-Lichterfelde ou à Falkensee[1]. L’approche de la réalité historique est cependant plus complexe.

[1] Falkensee est une ville d’Allemagne située dans le Land du Brandebourg.

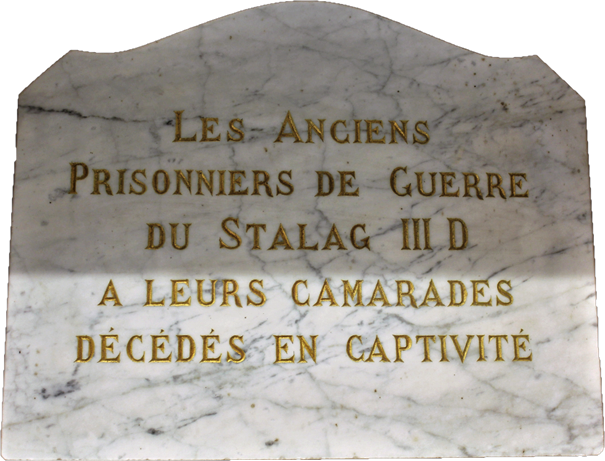

Plaque commémorative (Gedenktafel) du siège du commandement (Kommandantur) régissant le Stalag III D Berlin, prise de vue effectuée le jeudi 30 mars 2023 à Berlin (Allemagne). Crédits photographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME.

Un siège du commandement (Kommandantur) gère le travail des prisonniers du Stalag III-D Berlin dans des commandos de travail (Arbeitskommandos) répartis en fonction de leur classe dans tous les points cardinaux à Berlin ou alentour :

- 100 Stadtzentrum[1]

- 200 Norden[2]

- 300 Osten[3]

- 400 Südosten[4]

- 500 Süden[5]

- 600 Südwest[6]

- 700 Westen[7]

- 800 Nordosten[8]

L’édifice[9], qui se trouvait rue de la Belle-Alliance [10], a totalement disparu, rasé et remplacé par un parking, à proximité de la Bibliothèque commémorative américaine (Amerika-Gedenkbibliothek)[11]. Il ne reste plus à son emplacement qu’une plaque commémorative (Gedenktafel)[12] en plastique tellement discrète qu’il a été plutôt difficile de la localiser (les bibliothécaires du lieu avoisinant ont eux-mêmes rencontré des difficultés pour la trouver).

[1] Centre-ville.

[2] Nord.

[3] Est.

[4] Sud-est.

[5] Sud.

[6] Sud-ouest.

[7] Ouest.

[8] Nord-est

[9] Belle-Alliance-Straße 106-107. Aujourd’hui, Mehringdamm, Berlin (Allemagne).

[10] Ce nom de Belle-Alliance est une autre façon de désigner la bataille de Waterloo (Belgique) en 1815.

[11] Blücherplatz 1, 10961 Berlin (Allemagne)

[12] Blücherplatz 1, 10961 Berlin (Allemagne).

Pierre Bonhomme, affecté à l’Arbeitskommando n° 407

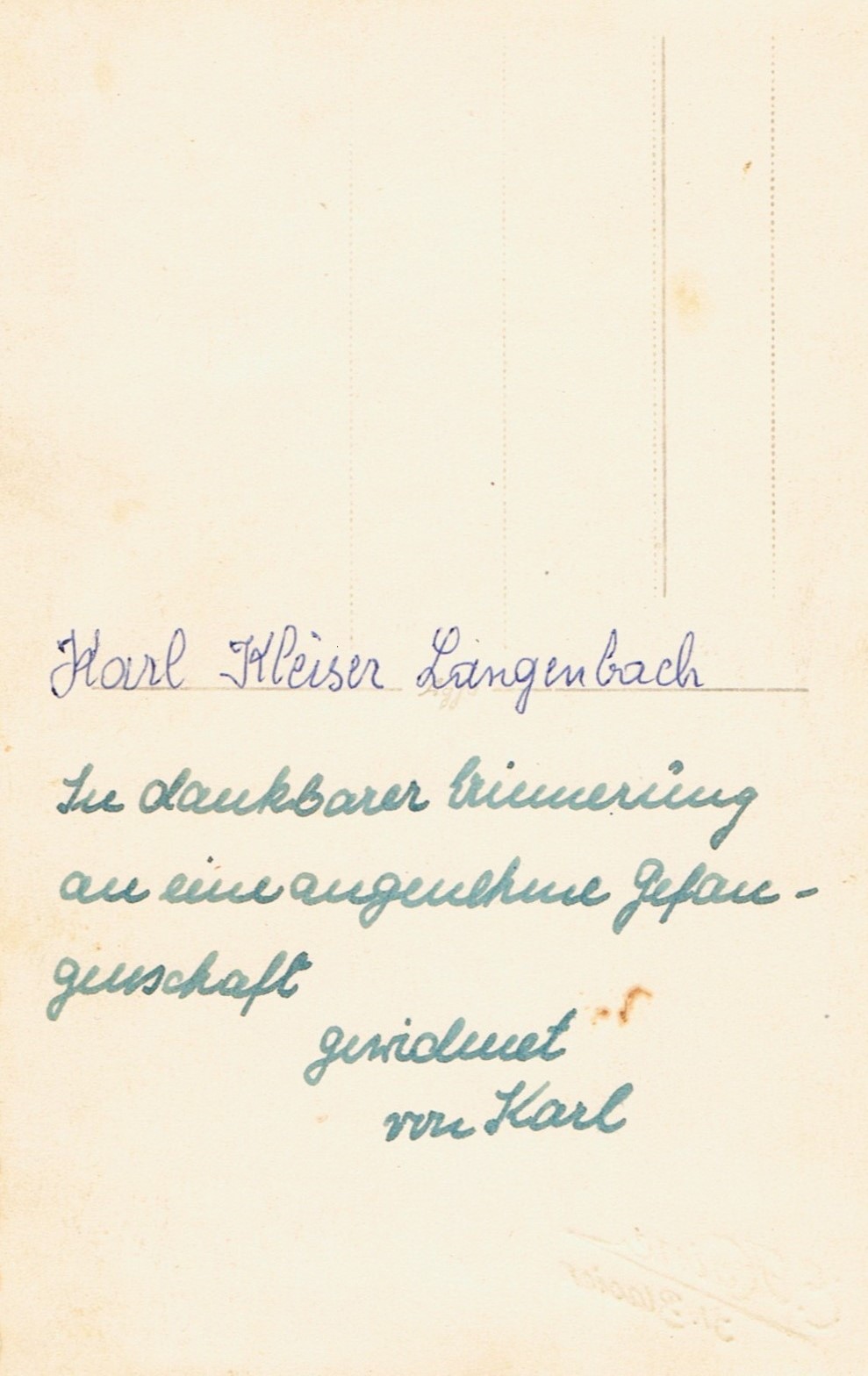

![Bibliothèque universitaire Saint-Charles (Montpellier), 940.547 2 DOC, Ministère de la Guerre, État-major de l'armée, 5e bureau, Documentation sur les camps de prisonniers de guerre : secret, Paris : Ministère de la Guerre. Etat-major de l'armée, [1945], 1 volume, 493 p., [14] cartes en couleurs, page 72.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/05/Documentation-sur-les-camps-des-prisonniers-de-guerre-p.-72.jpg)

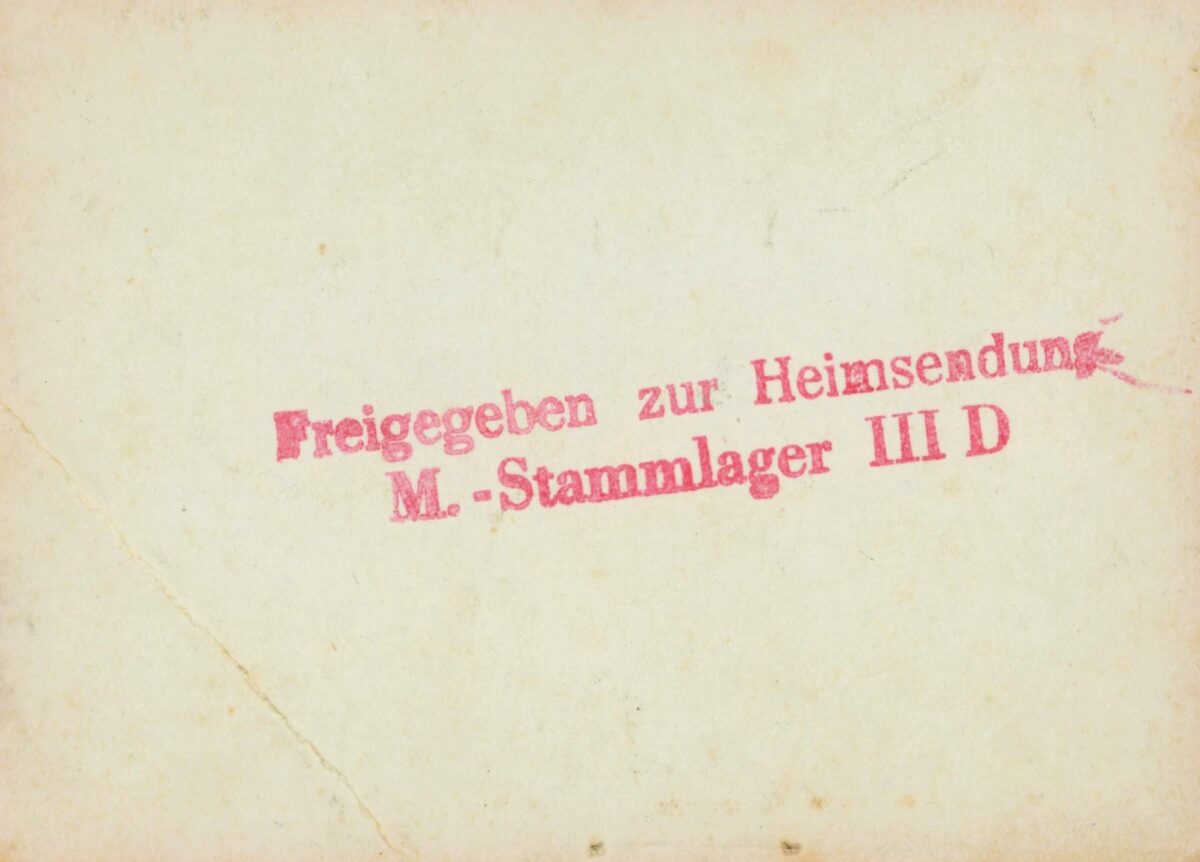

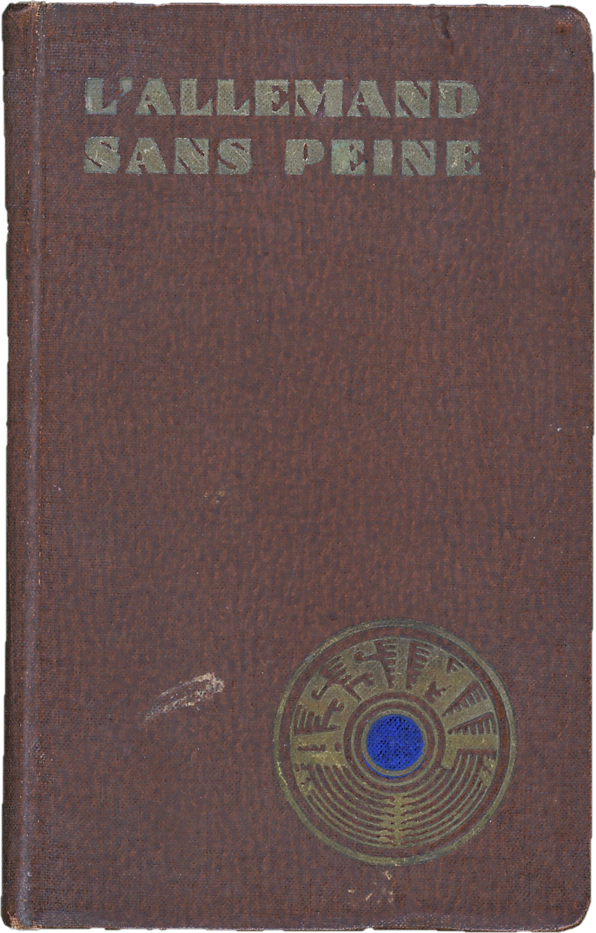

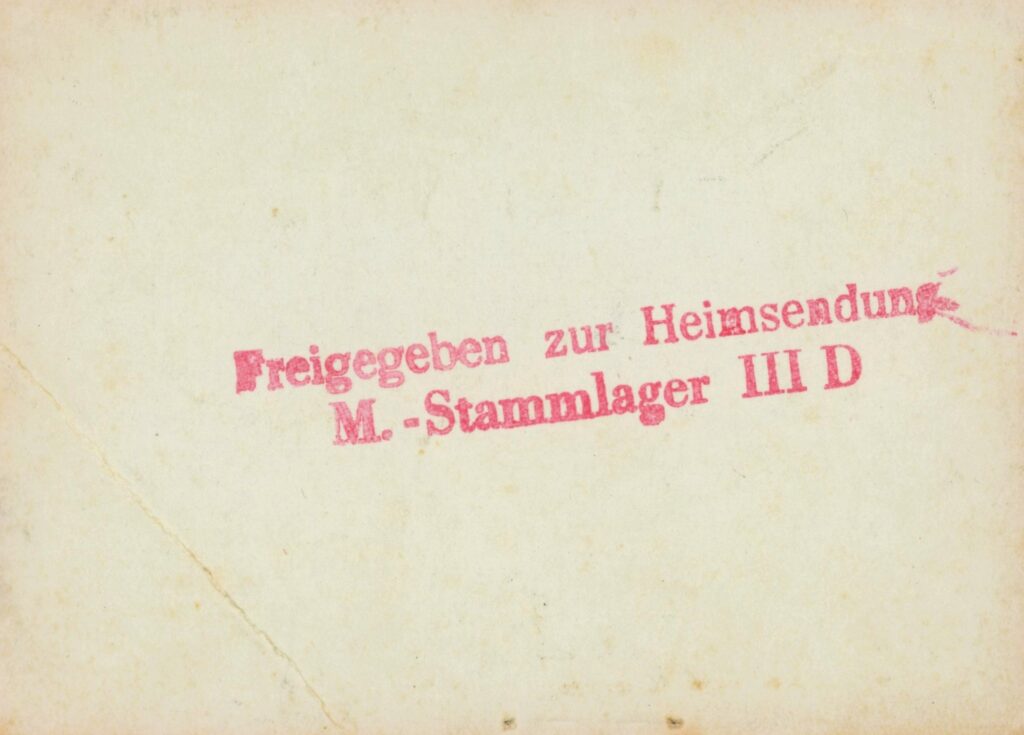

Un bureau de censure postale (Postzensur[1]) contrôlait la correspondance et les colis échangés entre les prisonniers de guerre et leurs proches. Les photographies et livres autorisés de Pierre Bonhomme étaient frappés du tampon « Stalag III D 75 geprüft » ou « Stalag III D 96 geprüft »[2], « Freigegeben Stalag III D[3] » ou « Freigegegeben zur Heimsendung M.-Stammlager III D[4] ».

Des ajouts manuscrits par les Allemands ont permis d’identifier que Pierre Bonhomme avait été affecté à l’Arbeitskommando n° 407 lors de son internement au Stalag III D Berlin.

[1] Tempelhofer Ufer (codes postaux 10961 et 10963), dans l’arrondissement berlinois de Friedrichshain-Kreuzberg, s’étend de la Schöneberger Straße au Landwehrkanal.

[2] Geprüpft = validé, contrôlé. Ce tampon correspond à la censure postale.

[3] Validé [par l’administration du] Stalag III D.

[4] Libéré pour rapatriement du Stalag III D. La lettre M. est une abréviation pour Mannschaft [troupe]. Stammlager désigne un centre de détention. Le Kriegsgefangenen-Mannschafts-Stammlager est donc un camp de concentration pour les prisonniers de guerre, destiné aux hommes du rang ou aux sous-officiers. C’est ce que les Français connaissent sous son abréviation Stalag = Stammlager.

Il a été impossible de trouver des renseignements sur ce commando de travail, ce qui arrive souvent selon les historiens allemands. Il est simplement identifié sans aucune mention supplémentaire sur une liste militaire française[1] des « principaux Kommandos » :

- n° 402 : Reidow[2] (98 P. G.[3]), usine aviation.

- n° 407

- n° 412 : Reidow[4] (555 P. G.), usine aviation.

- n° 413 : Franfurt-sur-Oder[5] (600 P. G.), usine de munitions.

- n° 415

- n° 419 : Berlin (transformé) (88 P. G.), fleuriste.

- n° 420 : (44 P. G.), usine Krupp[6].

- n° 424 : Reidow[7] (6 P. G.), usine aviation.

- n° 425 : Britz[8] (1767 P. G.) (transformé), une noyade fin 1943, bon abri.

- n° 427 : composé de punis.

- n° 431

- n° 483 : Ludwigsfeld[9] (600 P. G.), usine aviation Daimler-Benz[10].

[1] Bibliothèque universitaire Saint-Charles (Montpellier), 940.547 2 DOC, Ministère de la Guerre, État-major de l’armée, 5e bureau, Documentation sur les camps de prisonniers de guerre : secret, Paris : Ministère de la Guerre. Etat-major de l’armée, [1945], 1 volume, 493 p., [14] cartes en couleurs, page 75.

[2] Transcription fautive. Lire Berlin-Rudow, quartier de l’arrondissement de Neukölln.

[3] Prisonniers de guerre.

[4] Voir n° 402.

[5] Lire Francfort-sur-l’Oder (Allemagne), ville du Land de Brandebourg.

[6] Fried. Krupp AG est un conglomérat industriel dans le secteur de l’acier fondé par Friedrich Krupp (1787-1826). Il est appelé couramment Krupp.

[7] Voir n° 402.

[8] Berlin-Britz, quartier dans l’arrondissement de Neukölln.

[9] Transcription fautive. Lire Ludwigsfelde, une ville du Land du Brandebourg dans l’arrondissement de Teltow-Fläming.

[10] Il s’agit des usines automobiles de Ludwigsfelde (Automobilwerke Ludwigsfelde), devenues en 1936 le siège pour la production de moteurs d’avion Daimler-Benz Motoren GmbH.

On ne peut donc qu’émettre des conjectures sur le n° 407 par rapport aux positions du commando n° 406 (Neukölln) et du n° 408 (Berlin-Lichtenrade). Ce dernier avait sous sa garde 39 prisonniers de guerre, d’après une liste allemande Commandos de travail sans les Italiens (Arbeitskommandos ohne Italiener)[1] établie par Thomas Irmer, historien, politologue, spécialiste de l’histoire du travail forcé sous le régime nazi.

D’après son hypothèse d’une « répartition géographique possible » (« mögliche geographische Gliederung »), les camps de la classe 400 se situeraient dans le sud-est (Südosten) de Berlin. Les données restent fragmentaires :

- n° 401

- n° 402 : 98 Kgf.

- n° 403 : 58 Kgf.[2], Metall[3]

- n° 404 : Briten[4] ?

- n° 405 : Britz[5], Gaubschat-Fahrzeugwerke[6], 118-179 Kgf.

- n° 406 : Neukölln[7]

- n° 408 : Obsch.[8] Lichtenrade[9], 39 Kgf.

- n° 410 : 50-72 Kgf. Floristen[10]

- n° 411 : 21 Kgf.

- n° 412 : Rudow[11], 555 Kgf., Luftfahrindustrie[12]

- n° 413

- n° 415 : Rudow, 55 Kgf., Industrie

- n° 416 : 55 Kgf.

- n° 418

- n° 419 : 72 Kgf.

- n° 421 : 52 Kgf.

- n° 423 : Elektrolux[13], 65 Kgf.

- n° 425 : Britz[14]

- n° 427, 428, 429 Zernsdorf bei KW[15] (n° 428 : 144 Briten[16])

- n° 430 Neukölln[17], Lazarett[18]

[1] Ce document de travail inédit, qui se présente sous forme d’une photocopie, a fait l’objet d’un dépouillement systématique.

[2] Selon les contextes, abréviation pour Kriegsgefangene (prisonniers de guerre) ou Kriegsgefangener (prisonnier de guerre).

[3] Métal.

[4] Britanniques.

[5] Berlin-Britz, quartier dans l’arrondissement de Neukölln.

[6] Usine de véhicules Gaubschat. La société Gaubschat Fahrzeugwerke GmbH a été fondée par Fritz Gaubschat en 1904 à Rixdorf, ville intégrée dans Berlin (Allemagne) en 1912 et renommée Berlin-Neukölln. Elle a fait faillite en 1975. Elle était impliquée au départ dans la construction de véhicules utilitaires.

[7] Quartier (Ortsteil) de Berlin-Neukölln ou arrondissement (Bezirk) de Neukölln.

[8] Abréviation pour obscheinlich (apparemment).

-Lichtenrade, dans l’arrondissement de Tempelhof-Schöneberg

[10] Fleuristes.

[11] La société Flugzeugreparaturwerk Rudow GmbH s’occupait de réparation d’avions à Berlin-Rudow, quartier dans l’arrondissement de Neukölln.

[12] Industrie aéronautique.

[13] L’orthographe a été germanisée. Electrolux est une entreprise suédoise d’électroménager créée en 1910.

[14] Voir n° 405.

[15] Zernsdorf près de Königs Wusterhausen. Depuis 2003, ce village fait partie de cette ville. Il est situé dans l’arrondissement de Dahme-Spreewald (Dahme-Forêt-de-Spree) du Land (État fédéré) de Brandebourg (Allemagne).

[16] Voir n° 404.

[17] Voir n° 406.

[18] Hôpital militaire.

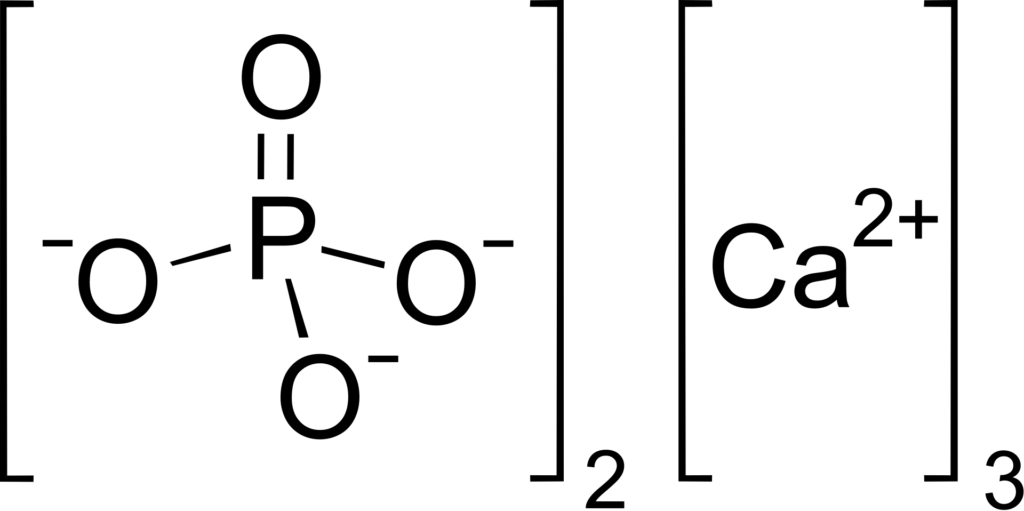

Pierre Bonhomme aurait d’après un récit personnel travaillé du « bois de mine ». Ce qui serait logique : avant d’être militaire comme pontonnier, il était charpentier. De fait, il aurait pu être éventuellement boiseur, chargé du soutènement et de la réparation dans des galeries. Monsieur Ronny Maylahn, du comité de direction (Führungskoordination) de la société de recherche et de documentation sur les constructions souterraines Berliner Unterwelten e.V.[1] n’a pas pu nous renseigner sur le sujet.

[1] Brunnenstraße 105, 13355 Berlin (Allemagne). Berliner Unterwelten peut se traduire selon les cas « les souterrains de Berlin », « les sous-sols de Berlin », voire « les bas-fonds de Berlin » et même dans certains contextes « les enfers de Berlin ».

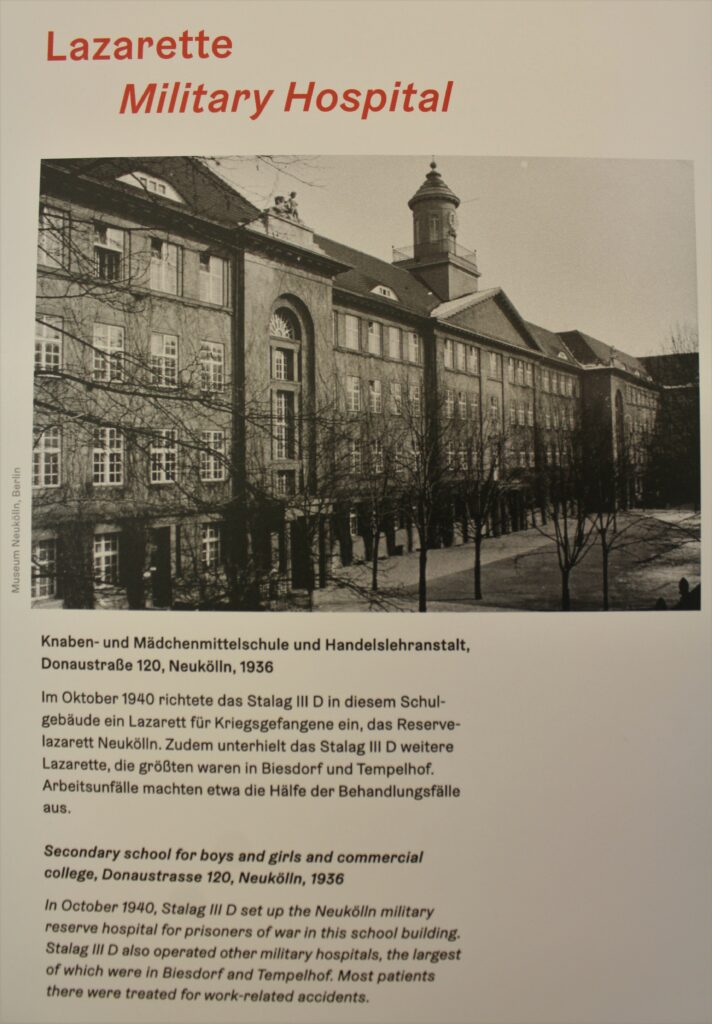

L’hôpital militaire principal de Berlin-Neukölln et l’Arbeitskommando n° 430

Plusieurs hôpitaux militaires[1] peuvent soigner les prisonniers de guerre. Le plus important était établi à Berlin-Neukölln dans un établissement scolaire[2]. Il était lié à l’Arbeitskommando n° 430. Il a repris ses fonctions premières. Un centre d’épouillage se trouvait à Berlin-Lichterfelde, ce qui a permis de limiter les risques de typhus.

[1] Lazarett [latsaˈrɛt], neutre <Lazarette̸s; Lazarette>.

[2] Donaustraße 122, 12043 Berlin.

Les baraquements redécouverts du camp de Berlin-Lichterfelde

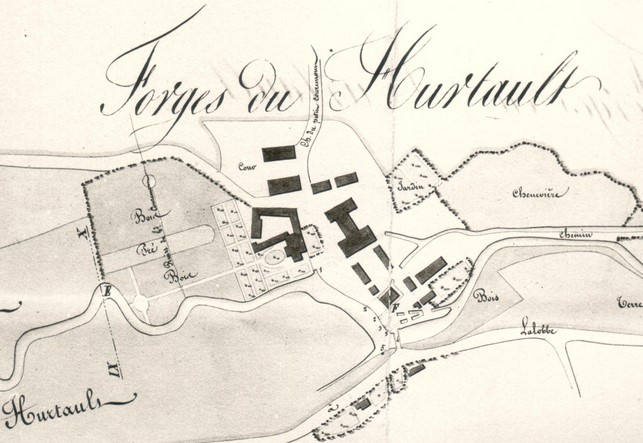

L’ensemble des baraquements de Berlin-Lichterfelde a été retrouvé au moment où devait se dérouler dans ce lieu une opération immobilière. Il avait été ouvert dès 1938, avant donc le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale le 1ᵉʳ septembre 1939.

A l’origine, la Reichsbahn[1] y a installé un camp pour 1 400 travailleurs allemands de la région des Sudètes (Tchéquie) à l’angle d’Osdorfer straße et du Lanweg. En 1939, la Wehrmacht a loué une partie de ce site pour accueillir des prisonniers tout d’abord polonais.

A partir du mois d’août 1940, ce camp est affecté aux prisonniers français : en janvier 1941, plus de 18 000 prisonniers qui y vivaient étaient français. Les baraques construites grossièrement avec des parpaings ont remplacé parfois les premières, en bois, qui ont brûlé lors d’attaques aériennes en 1942/1943. Chacune mesurait 38 m de long sur 16 de large, et devait être occupées par 96 hommes environ. Le grand nombre de prisonniers a fait que leur occupation a été plus importante dans les faits.

[1] Société des chemins de fer allemands.

La mise au jour de ce camp tient à un projet de construction d’appartements. L’association Initiative KZ-Außenlager Lichterfelde e.V. (un collectif citoyen)[1] et l’Office d’État des monuments historiques de Berlin (Landesdenkmalamt Berlin)[2] tentent de sauver des baraques situées dans le quartier[3] et identifiées formellement en 2017 comme ayant fait partie du camp de Berlin-Lichterfelde. Une est classée monument historique, les autres sont plus ou moins délabrées et à l’abandon, en cours de destruction, après avoir connu après la Seconde Guerre mondiale divers usages.

[1] Président du conseil d’administration : Thomas Schleissing-Niggemann. Vice-présidente : Annette Pohlke.

[2] Klosterstraße 47, 10179 Berlin (Allemagne).

[3] Landweg 3, 12007 Berlin (Allemagne).

Le gardien chargé du terrain en friche refuse d’orienter le promeneur (les bâtiments se trouvent pourtant à moins de cent mètres de sa guérite). Les passants qui s’arrêtent font mine de ne rien comprendre aux explications données dans un allemand très clair. Les habitants du quartier ignorent ce qui se passe à quelques dizaines de mètres de leur maison. Une exploration urbaine[1] « sauvage » du site permet de mesurer la désolation du lieu, squatté occasionnellement et bombé à la peinture. Une captation d’images permettra à terme d’étudier les lieux à travers le prisme de la culture visuelle.

A peu près quatre-vingts ans après la capitulation du Troisième Reich, l’historien affronte moins un négationnisme agressif qu’une parfaite indifférence et un total désintérêt.

[1] Urbex.

Les dix grands baraquements qui restent sont du même modèle que ceux du camp du quartier de Berlin-Schöneweide[1]. Ce lieu se révèle être un camp de travailleurs forcés, où étaient internés notamment des Italiens, tant militaires que civils, mais aussi des hommes et des femmes originaires d’Europe de l’Ouest et l’Est.

[1] Le lieu a été identifié comme un camp en 1994 alors qu’il se trouvait au milieu d’immeubles et qu’il servait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à diverses activités comme la chaudronnerie.

Les prisonniers sont répartis dans différents commandos de travail. Il existe un homme de confiance qui a le droit d’aller les visiter. Les tâches confiées à ces prisonniers sont simples, mais physiquement très pénibles. Pour ce travail, le prisonnier reçoit un faible salaire, alors que les entreprises remportent de gros bénéfices grâce à cette main-d’œuvre bon marché.

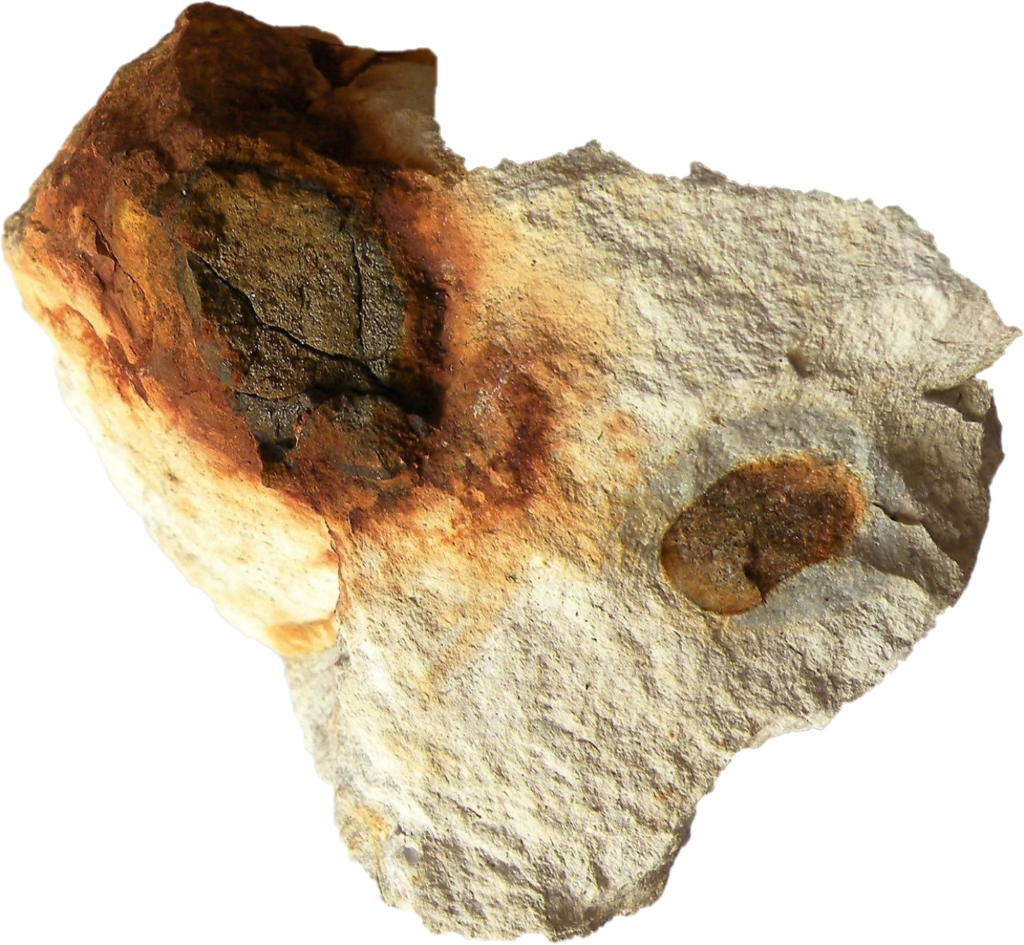

L’enduit qui s’abîme avec le temps laisse entrevoir le parpaing d’origine. Camp de Berlin-Lichterfelde, prise de vue effectuée le jeudi 30 mars 2023 à Berlin (Allemagne). Crédits photographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME.

La dégradation du mur le fait paradoxalement revenir à un état premier : le temps destructeur peut être aussi conservateur, en rendant visible l’invisible. Camp de Berlin-Lichterfelde, prise de vue effectuée le jeudi 30 mars 2023 à Berlin (Allemagne). Crédits photographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME.

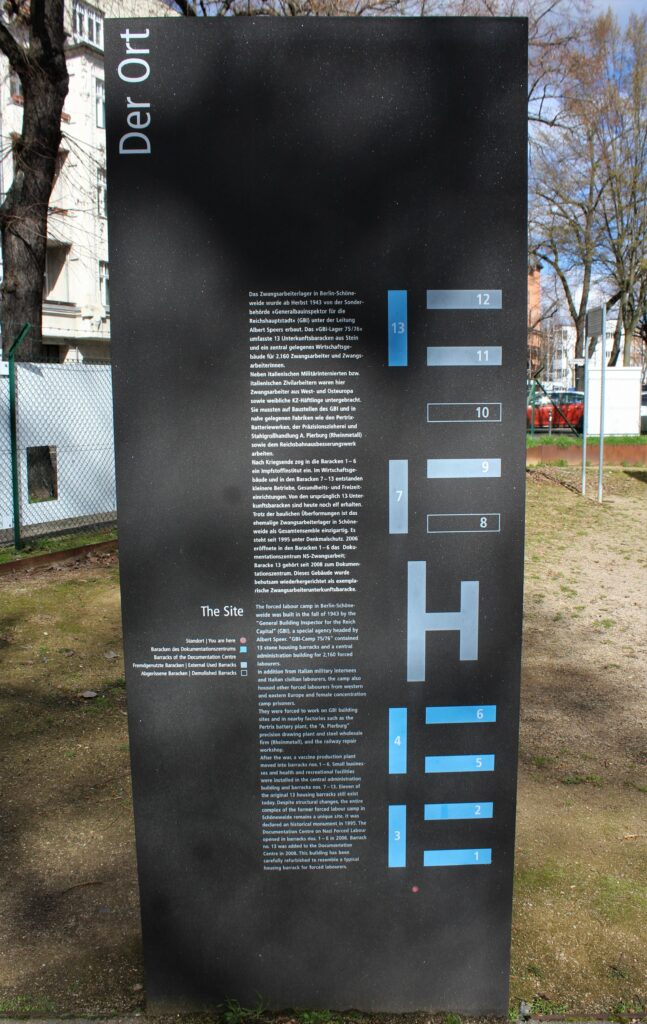

Le camp de Berlin-Schöneweide et l’abri antiaérien de la baraque 13

Au camp de Berlin-Schöneweide, les conditions de vie y auraient été semble-t-il relativement meilleures que dans d’autres. Cette donnée reste cependant à relativiser en fonction des nationalités : les Russes emprisonnés ont par exemple subi des traitements pires que celui des Italiens.

Le Centre de documentation du travail forcé nazi de la fondation Topographie de la terreur (Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit der Stiftung Topographie des Terrors), ouvert en 2006, est situé sur ce site historique[1].

[1] Britzer Straße 5, 12439 Berlin (Allemagne).

Les baraquements de pierre ont été construits en 1943 sous la direction d’Albert Speer, premier architecte du IIIe Reich inspecteur général des travaux pour la capitale du Reich (Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt)[1].

[1] Abrégé en GBI.

Une exposition permanente inaugurée en 2013, Quotidien du travail forcé 1938–1945, montre à quel point le nazisme s’appuyait sur la main-d’œuvre sous contrainte.

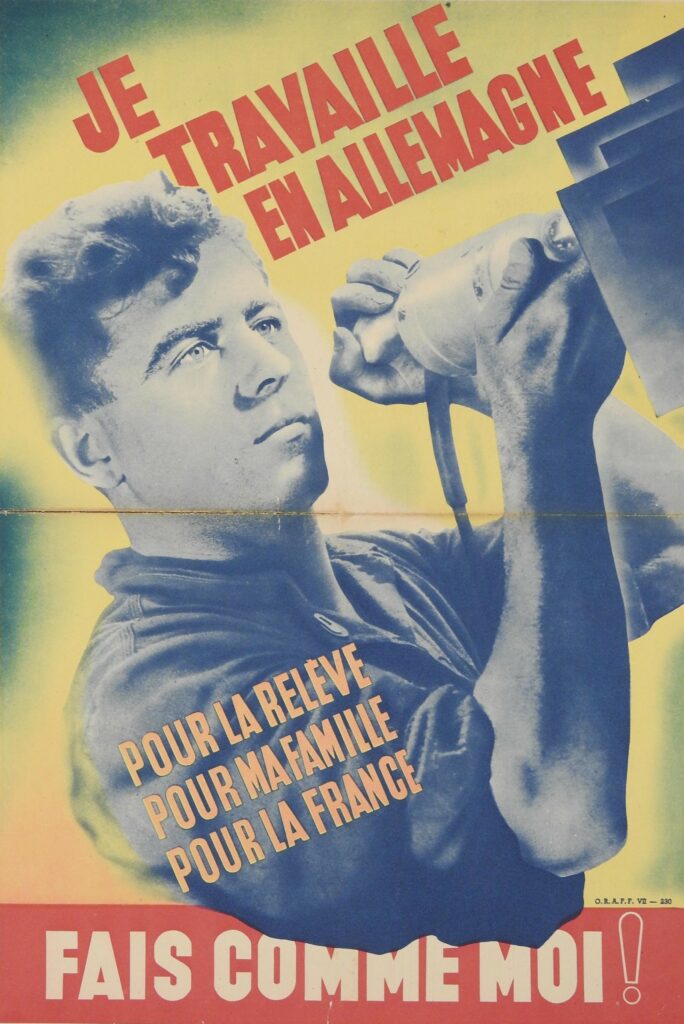

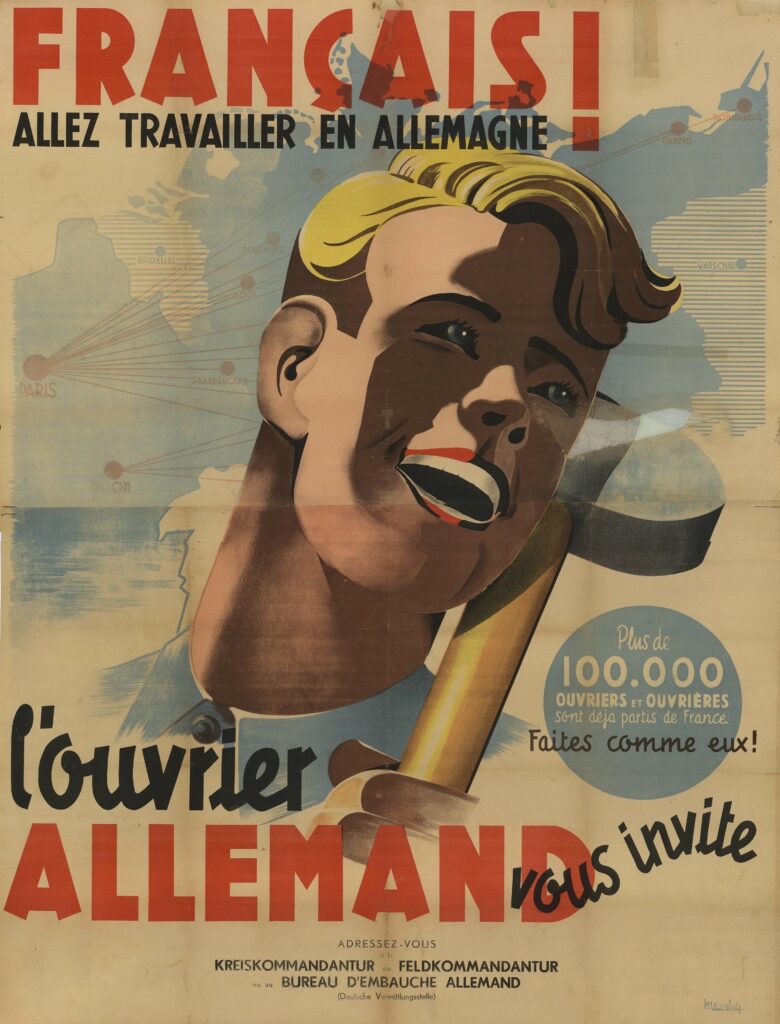

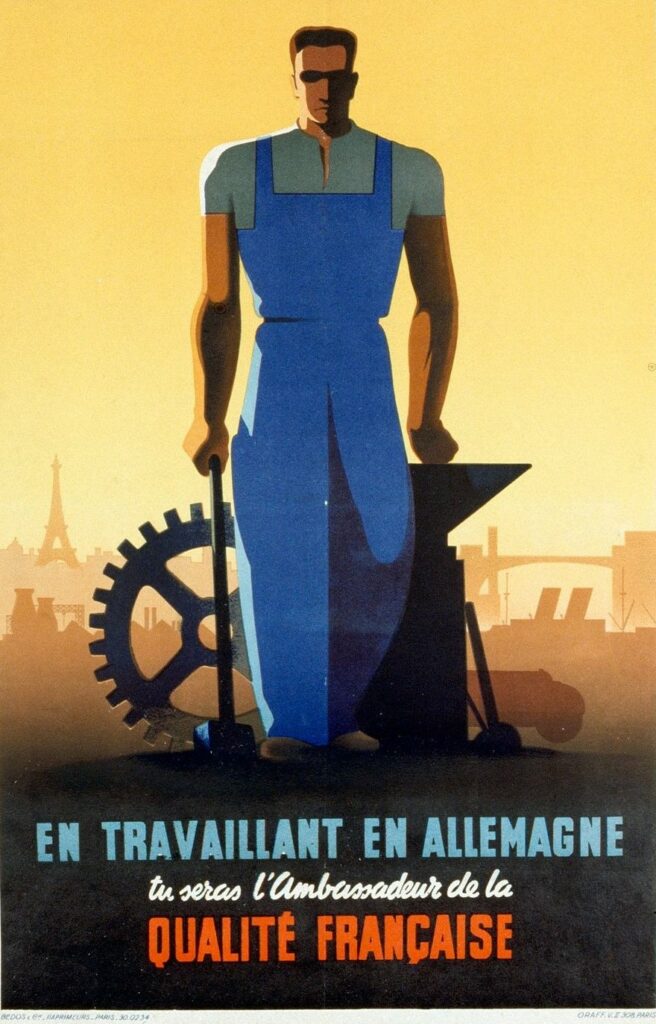

Les travailleurs invités[1], en provenance de pays amis de l’Allemagne n’y étaient pas soumis. L’historiographie allemande englobe sous le concept général de travailleurs forcés :

- les prisonniers de guerre[2]

- les travailleurs civils[3]

- les travailleurs de l’Est[4]

- les déportés, traités comme des esclaves.

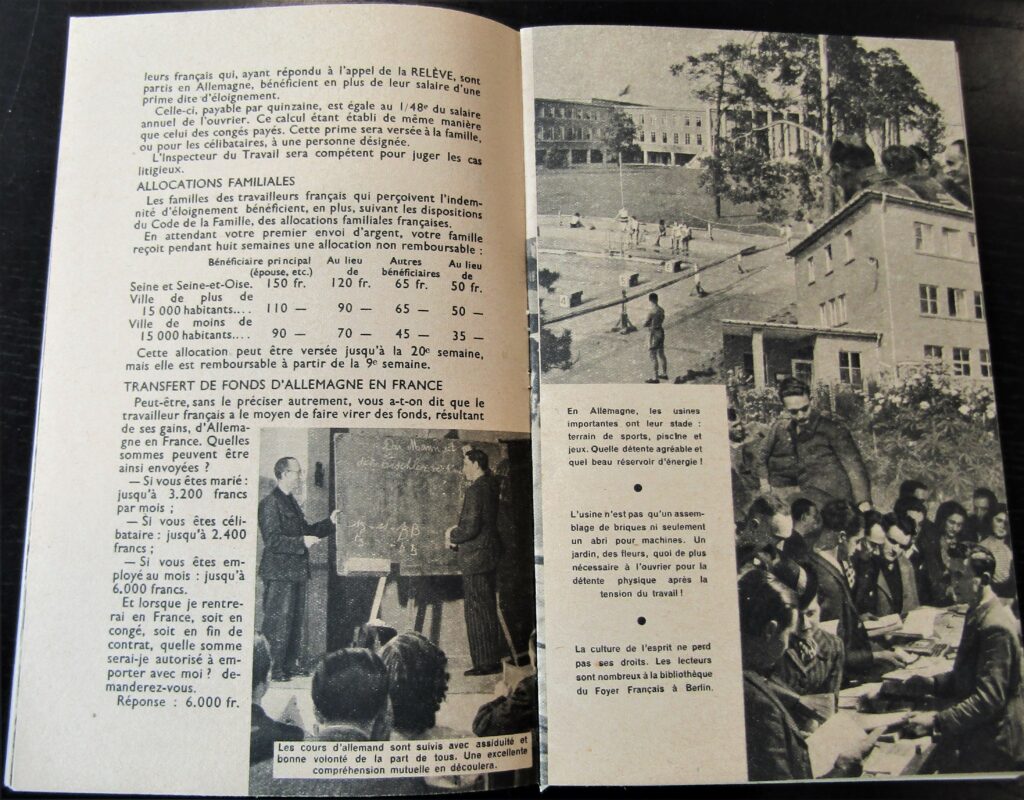

D’un point de vue davantage français, les anciens combattants ne goûtent guère d’être confondus avec les membres du STO[5]. En France, ces derniers ont le droit au titre de « victimes du travail forcé en Allemagne nazie[6] ». Mais les dernières décisions de justice leur interdisent celui de « déportés du travail[7] ». La « transformation » de certains en travailleurs « libres » étant en lien avec la Relève, dispositif mis en place en 1942 par le régime de Vichy, il s’agit là encore d’une question sensible.

[1] Gastarbeitnehmer.

[2] Militärinternierte (internés militaires).

[3] Zivilarbeiter.

[4] Ostarbeiter.

[5] Service du travail obligatoire.

[6] Par décret du 16 octobre 2008.

[7] Refus le 28 mars 2011 par la Cour de cassation.

Edition monolingue en français du catalogue offert lors de la rencontre à Berlin (Allemagne) du mardi 28 mars 2023 au Centre de documentation sur le travail forcé nazi de la fondation Topographie de la terreur (Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit der Stiftung Topographie des Terrors) par Roland Borchers, commissaire de l’exposition Vergessen und vorbei ? Das Lager Lichterfelde und die französischen Kriegsgefangenen = Past and forgotten ? The Lichterfelde Camp and the French Prisoners of War = C’est le passé, on oublie ? Le camp de Lichterfelde et les prisonniers de guerre français. (collection personnelle de l’auteure).

La baraque 13, qui a accueilli des prisonniers de guerre italiens, est la mieux conservée[1].

[1] Köllnische Straße 17, 12439 Berlin (Allemagne).

Vue extérieure de la baraque 13 du camp de Berlin-Schöneweide. Centre de documentation sur le travail forcé nazi de la fondation Topographie de la terreur (Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit der Stiftung Topographie des Terrors), prise de vue effectuée le mardi 28 mars 2023 à Berlin (Allemagne). Crédits photographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME.

Mur en parpaing avec lequel la baraque 13 du camp de Berlin-Schöneweide a été construite. Centre de documentation sur le travail forcé nazi de la fondation Topographie de la terreur (Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit der Stiftung Topographie des Terrors), prise de vue effectuée le mardi 28 mars 2023 à Berlin (Allemagne). Crédits photographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME.

Le baraquement se compose d’un couloir central et de douze dortoirs de part et d’autre (destinés chacun à seize prisonniers), d’une seule pièce d’eau avec une fontaine, des latrines[1] et des urinoirs publics.

Chaque prisonnier a un châlit avec un sac de paille, une couverture, une gamelle, un gobelet et des couverts. La distribution de la nourriture varie selon les nationalités. Toujours manquante et de mauvaise qualité, elle l’est encore plus pour les prisonniers russes, qui sont davantage affamés, épuisés, et soumis aux mauvais traitements.

[1] A peine plus confortables que les feuillées de la vie militaire.

Le plus souvent, une cave se trouve sous le baraquement. Elle est aménagée en abri antiaérien avec de petites cellules. Les prisonniers s’y réfugient lors des nombreux bombardements.

Porte blindée en métal hermétique avec valve de l’abri antiaérien de la baraque 13. Crédits photographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME.

Sortie de l’abri antiaérien de la baraque 13. Crédits photographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME.

En conclusion de cette mission historique et mémorielle à Berlin

Cette mission historique et mémorielle à Berlin met en lumière l’évolution des lieux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Certains bâtiments ont connu une reconversion, d’autre une conservation comme patrimoine industriel[1], les derniers enfin une destruction. Des historiens allemands s’évertuent à témoigner du sort de millions d’hommes asservis sous le nazisme, tandis qu’une nouvelle génération semble se faire à l’idée d’une lente et inexorable disparition, que le déni parfois précipite…

[1] Le camp de Berlin-Schöneweide est répertorié dans le parcours d’ERIH – European Route of Industrial Heritage e.V. (Route européenne du patrimoine industriel).

![Parmi les noms cités, le lieutenant-colonel [Oberstlieutenant]Jungblut (avec les lunettes de soleil sur la photographie), est mort à Chaumont-Porcien (Ardennes) le 18 juin 1940.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2022/05/Officiers-de-lInfanterie-Regiment-Nr.-67-Chaumont-1940-verso-1024x687.jpg)

![Emprise de la WOL à La Romagne, Archives départementales des Ardennes, 12 R 144, [série R = affaires militaires, organismes de temps de guerre, sous-série 12R = archives des services allemands pendant la guerre de 1939-1945].](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2022/05/Emprise-de-la-WOL-a-La-Romagne-Archives-departementales-des-Ardennes-12-R-144-1024x752.jpg)

![Couverture de la brochure, non paginée, sans mention d'édition, Travailler en Allemagne, c'est gagner sa vie dans de bonnes conditions, Archives départementales des Ardennes, 1 W 151-3 [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire (hors état civil, officiers publics et ministériels). Les fonds contemporains reçoivent, au moment de leur versement, un numéro d’ordre suivi de la lettre W].](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2022/05/Brochure-travailler-en-Allemagne-1-W151-3-AD-des-Ardennes-689x1024.jpg)

![Vadon, Jacques, Secteurs et maquis de la Résistance ardennaise, Archives départementales des Ardennes, 1 Fi 132 [série Fi = documents figurés, cartes, plans, gravures, cartes postales, photographies, dessins, sous-série 1Fi = documents de dimensions 24 * 30 cm et au-dessus].](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2022/05/Secteurs-et-maquis-de-la-Resistance-ardennaise.png)

![Croquis de l'engin explosif trouvé près de la gare de Draize – La Romagne (Ardennes), Archives départementales des Ardennes, 1050 W 144 [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire (hors état civil, officiers publics et ministériels). Nota bene : les fonds contemporains reçoivent, au moment de leur versement, un numéro d’ordre suivi de la lettre W].](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2022/05/Croquis-engin-retrouve-train-AD-Ardennes-1050-W-144-canton-de-Chaumont-Porcien-1024x508.jpg)

![Télégramme du 28 août 1944 par le chef de gare de Wasigny, Archives départementales des Ardennes, 1050 W 114 [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire (hors état civil, officiers publics et ministériels). Nota bene : les fonds contemporains reçoivent, au moment de leur versement, un numéro d’ordre suivi de la lettre W].](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2022/05/Telegramme-Wasigny-28-aout-1944-AD-Ardennes-1050-W-114.png)

![Télégramme du 29 août 1944 par le chef de gare de Wasigny, Archives départementales des Ardennes, 1050 W 114 [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire (hors état civil, officiers publics et ministériels). Nota bene : les fonds contemporains reçoivent, au moment de leur versement, un numéro d’ordre suivi de la lettre W].](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2022/05/Telegramme-29-aout-1944-Wasigny-AD-Ardennes-1050-W-114.png)

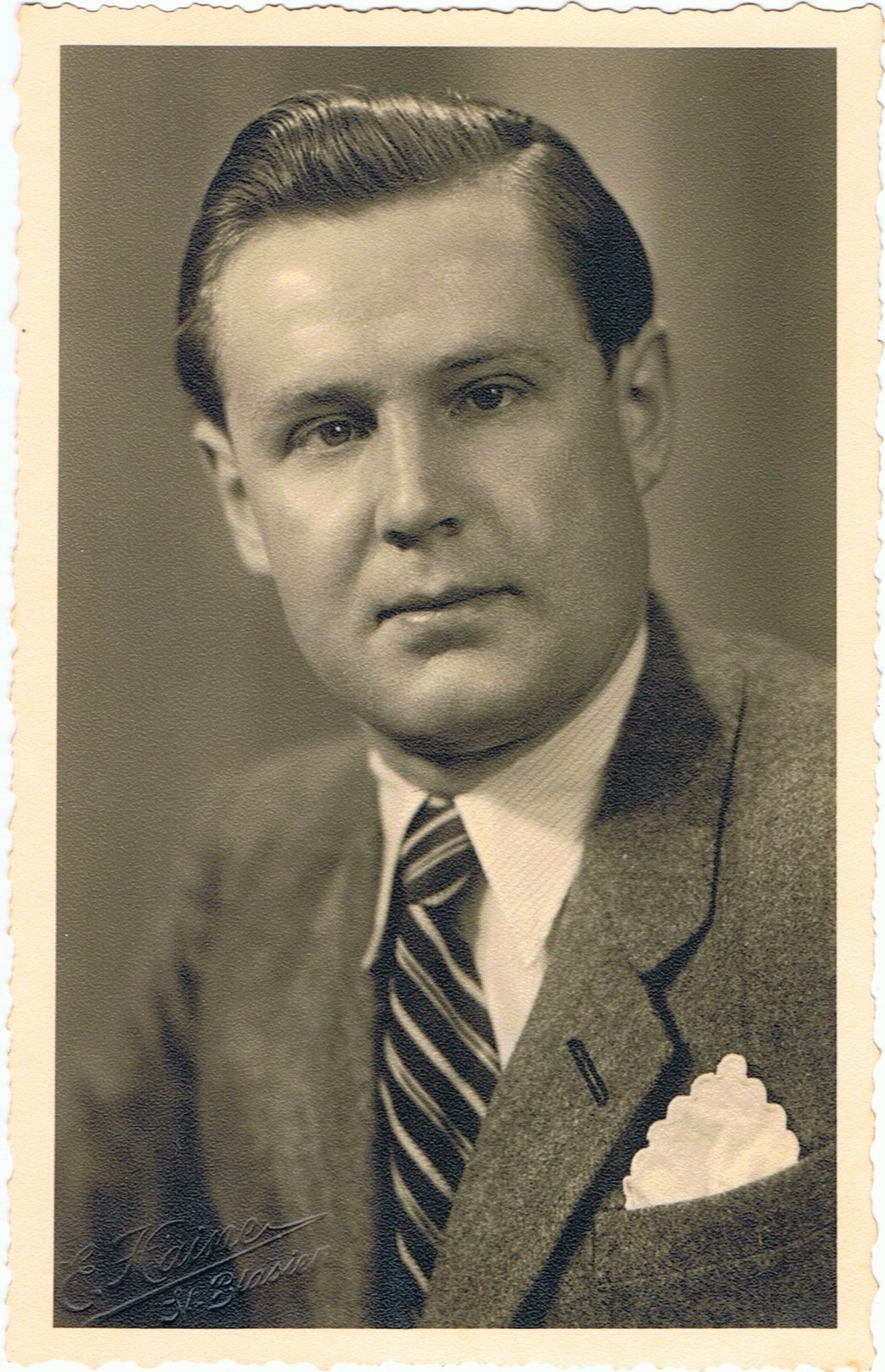

![Fiche de Karl Kleiser, prisonnier à La Romagne, Archives départementales des Ardennes, 44 W 13 [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire (hors état civil, officiers publics et ministériels). Nota bene : les fonds contemporains reçoivent, au moment de leur versement, un numéro d’ordre suivi de la lettre W].](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2022/05/Fiche-Karl-Kleiser-prisonnier-a-La-Romagne-AD-Ardennes-44-W-13-401x1024.jpg)

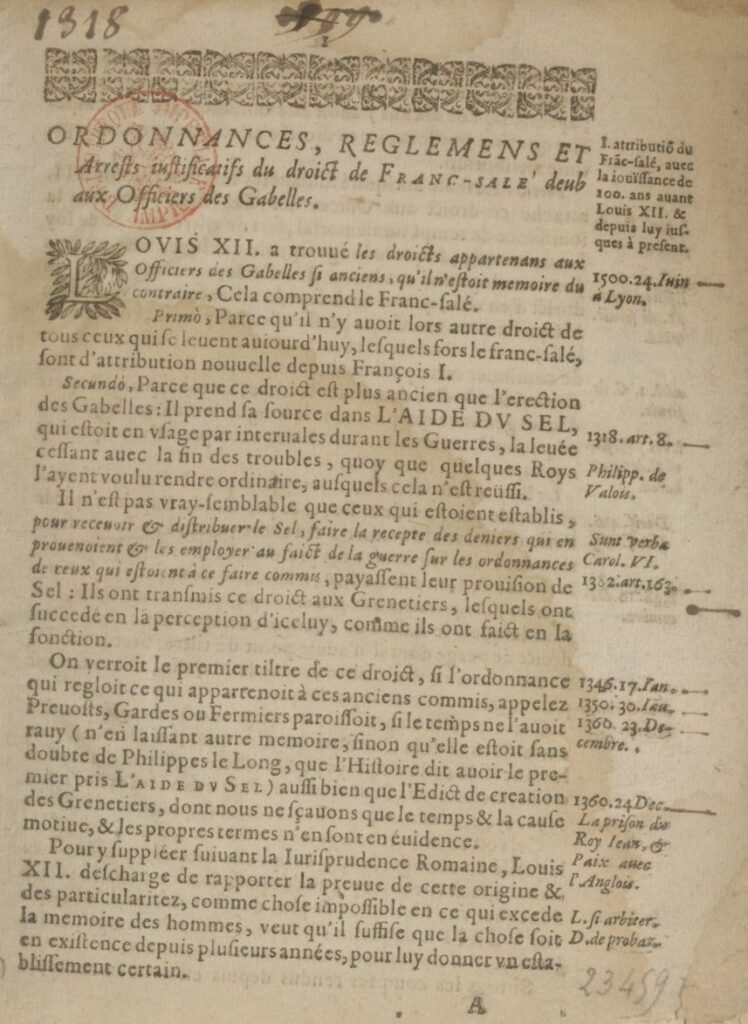

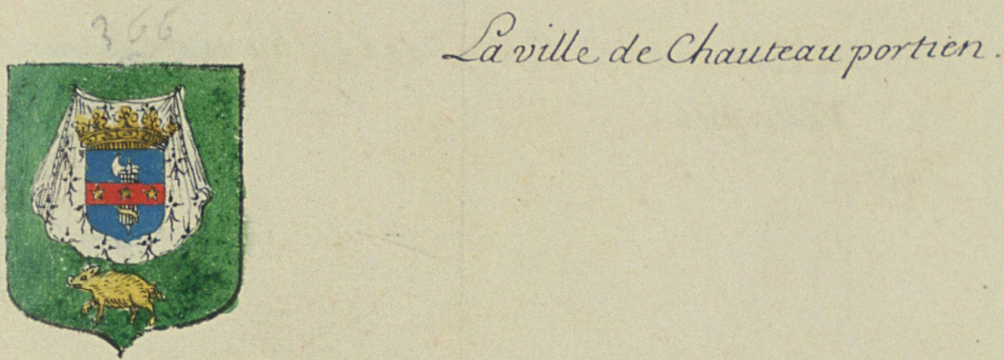

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, page non paginée, vue 13/580, consultable en ligne sur Gallica, texte numérisé d'après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, département des Manuscrits, Français 23920, 1725, 897 pages [cotes Français 23917-23925 = états de dénombrement des ressorts des gabelles (1725-1726), division IV = directions d'Amiens, Saint-Quentin, Soissons, Châlons et Langres].](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2022/03/Etats-de-denombrement-des-ressorts-des-gabelles-697x1024.jpeg)

![Tableau comparatif des paiements de la gabelle à La Romagne, Montmeillant, Aubenton. Voir Bibliothèque nationale de France, document numérique, consultable en ligne sur Gallica, texte numérisé d'après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, département des Manuscrits, Français 23920, 1725, 897 pages [cotes Français 23917-23925 = états de dénombrement des ressorts des gabelles (1725-1726), division IV = directions d'Amiens, Saint-Quentin, Soissons, Châlons et Langres].](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2022/03/Tableau-comparatif-paiements-de-la-gabelle-a-La-Romagne-Montmeillant-Aubenton-2.png)

![Droopy du Tivoli, cheval de trait ardennais rouan, prise de vue effectuée le mardi 21 septembre 2021 à Launois-sur-Vence (Ardennes), avec l'aimable autorisation de son propriétaire [identité non communicable en raison d’un accord de confidentialité], de l'association Les Sabots du relais. Crédits photographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2021/12/Droopy-jument-rouanne-laboureur-manouvrier-1024x683.jpg)

![Musée du Louvre (Paris), numéro d'inventaire INV 606 [B 183] Santi, Raffaello, dit Raphaël, Saint Jean Baptiste dans le désert désignant la Croix de la Passion, bois transposé sur toile, 1e quart du XVIe siècle (vers 1516), notice descriptive consultable en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2021/12/Saint-Jean-Baptiste-au-desert-Raphael-laboureur-manouvrier-1024x971.jpg)

![Archives départementales des Ardennes, La Romagne B1 1835, le Houis haut et la Boulois [orthographe de 1835], cadastre ancien, plan parcellaire avec une partie développée à l’échelle 1/1250, consultable en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2021/04/Sous-sol-le-Houis-haut-et-la-Boulois-cadastre-section-B1-1024x663.png)

![Archives départementales des Ardennes, La Romagne B2 1835, le Houis haut et la Boulois [orthographe de 1835], cadastre ancien, plan parcellaire, consultable en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2021/04/Le-Houis-haut-et-la-Boulois-cadastre-section-B2-1024x663.png)