Jusqu’en 1789, l’enseignement primaire est globalement assuré dans les diverses paroisses du Porcien et tout particulièrement à La Romagne mais, avec les troubles révolutionnaires, on assiste momentanément à sa régression.

Les décrets des 30 mai 1793 et 29 frimaire an II (1er décembre 1793) cherchent à réorganiser l’enseignement primaire, et donc à le soustraire aux « tenants du fanatisme et de la superstition », autrement dit aux religieux. Le décret du 27 brumaire an III, qui prévoit dans chaque département une école pour 1000 habitants, change l’organisation de l’enseignement dans les petits villages.

On en a la confirmation lors de la séance tenue le 11 nivôse an IV à Rocquigny, où l’administration signale qu’il n’y aura désormais plus que quatre écoles pour le canton. La première se trouve à Rocquigny, chef-lieu du canton. La deuxième est à Rubigny et regroupe les enfants de La Hardoye, Vaux et Wadimont. La troisième, à Mainbressy, accueille les élèves de Mainbresson. La dernière se situe à Librebois (nom donné à Saint-Jean-aux-Bois sous la Révolution) pour les écoliers de ce village, de Montmeillant et de La Romagne.

A la suite de cette décision, l’agent communal de La Romagne fait remarquer que « les élèves de la commune sont dans l’impossibilité de se rendre à Librebois en raison du mauvais état des chemins » et demande qu’un « sous-instituteur » (ce que l’on appellerait de nos jours un instituteur adjoint) soit établi dans la commune. Cette solution est adoptée quelque temps plus tard.

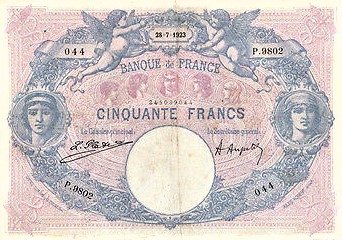

La Révolution n’institue pas la gratuité de l’école, ce qui est un frein considérable pour l’instruction : chaque élève allant en classe doit payer au maître une rétribution annuelle de 25 livres moitié en valeur métallique et moitié en assignats[1], ce qui représente pour certaines familles une somme considérable.

Vers 1807, on retrouve à La Romagne une situation identique à celle de l’époque prérévolutionnaire[2], puisque le maître d’école « faute de local réunit les enfants des deux sexes jusqu’à l’âge de 12 ou 13 ans » chez lui.

En 1829, le maire du village François Merlin adresse une lettre au recteur de l’académie de Metz, en réponse à sa demande de renseignements sur les moyens de prouver l’instruction donnée aux enfants de la paroisse de La Romagne. On apprend qu’à cette date le village n’a toujours pas de « maison d’école » mais qu’il en loue une pour la somme annuelle de 50 francs. On y découvre en outre que « les filles et les garçons sont séparés pour recevoir cette instruction conformément à l’ordonnance du 27 janvier 1808 [3] ». En 1833, sur les 478 communes que comptait le département, quatre-vingts n’ont pas encore d’école, alors qu’en 1855 Il comptera 428 écoles mixtes.

[1] Archives départementales des Ardennes, L 1336 [série L = administration et tribunaux de la période révolutionnaire (1790-1800), cotes L 1336-1337 = canton de Rocquigny, délibérations, an IV-1819, fonds concernant les hôpitaux, prisons, affaires cantonales et municipales].

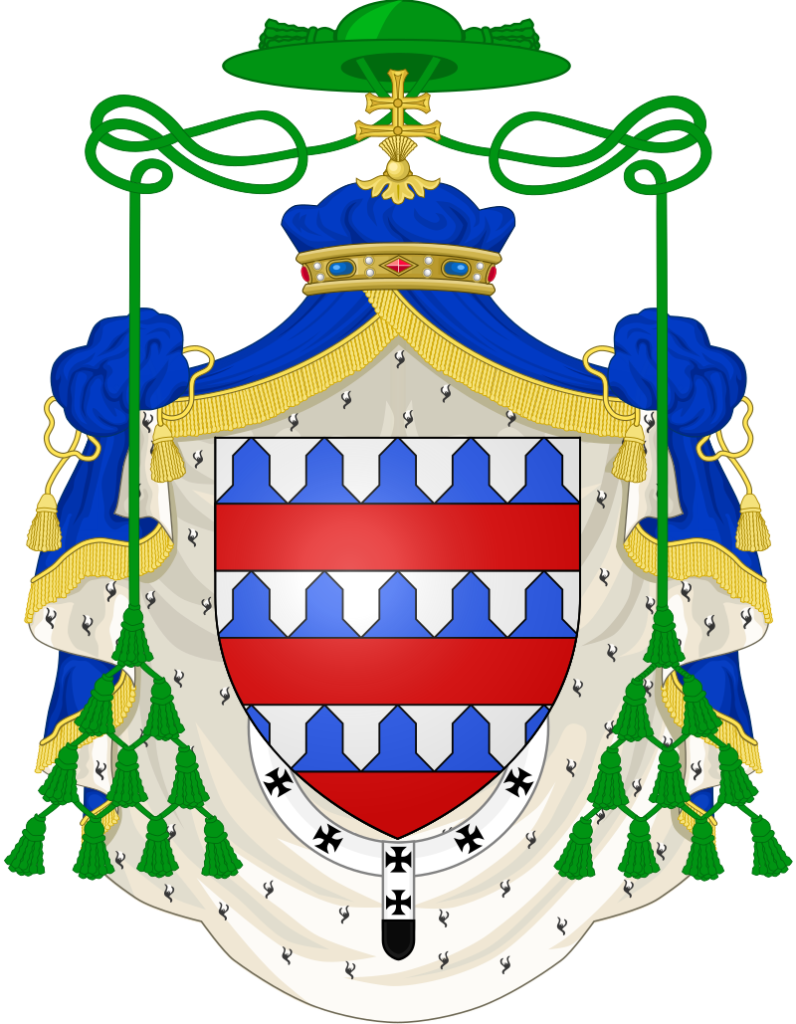

[2] Archives départementales de la Moselle, 29J 370 [série J = archives privées, sous-série 29J = évêché de Metz (1093-1999)].

[3] Archives départementales des Ardennes, 7J 43 [série J = archives d’origine privée (entrées par voie d’achat, don, legs ou dépôt), sous-série 7J = collection Guelliot, érudit local].

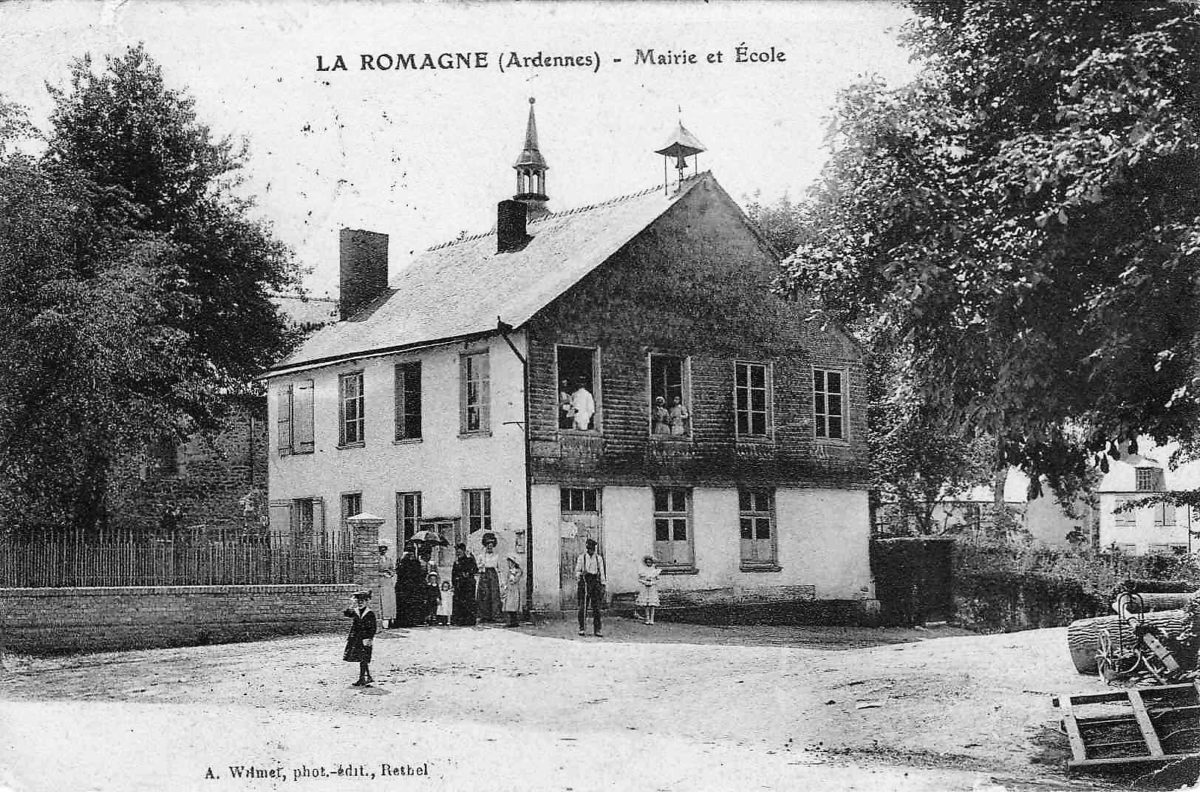

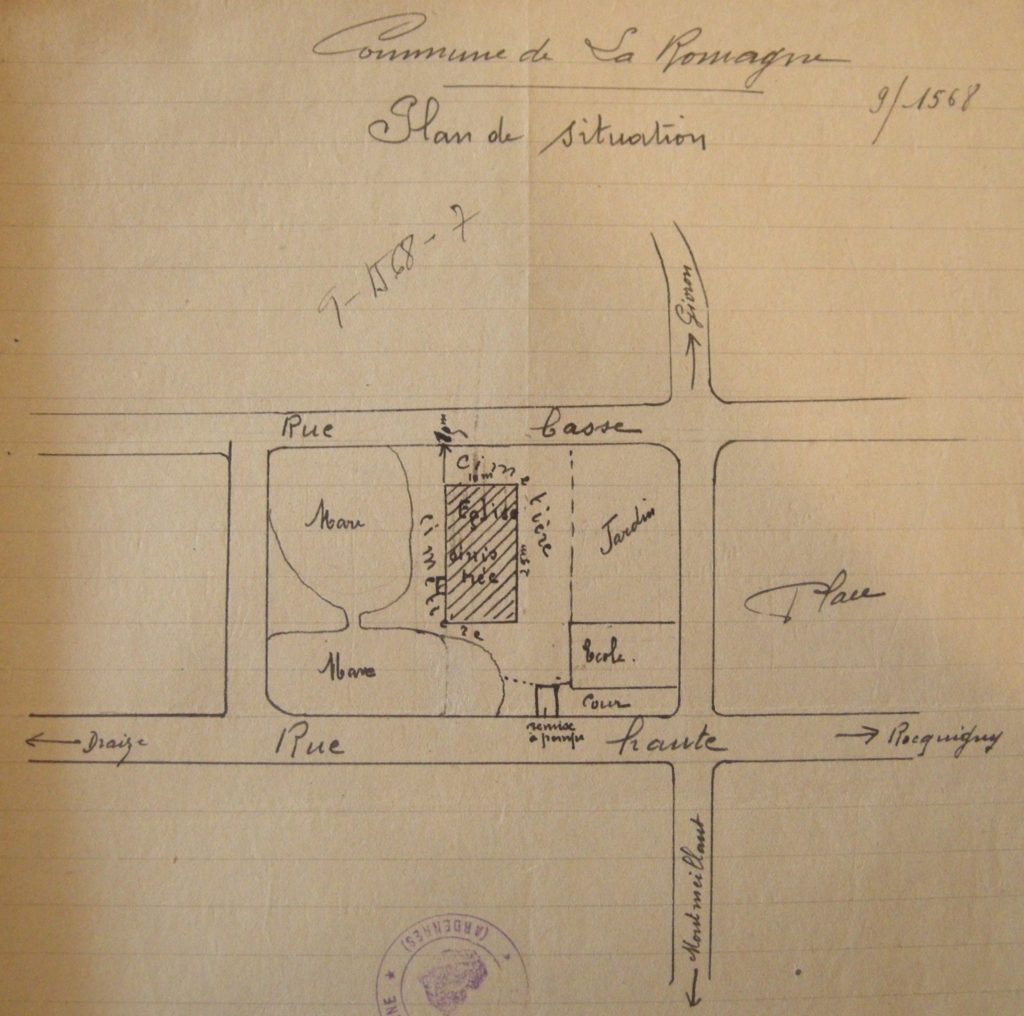

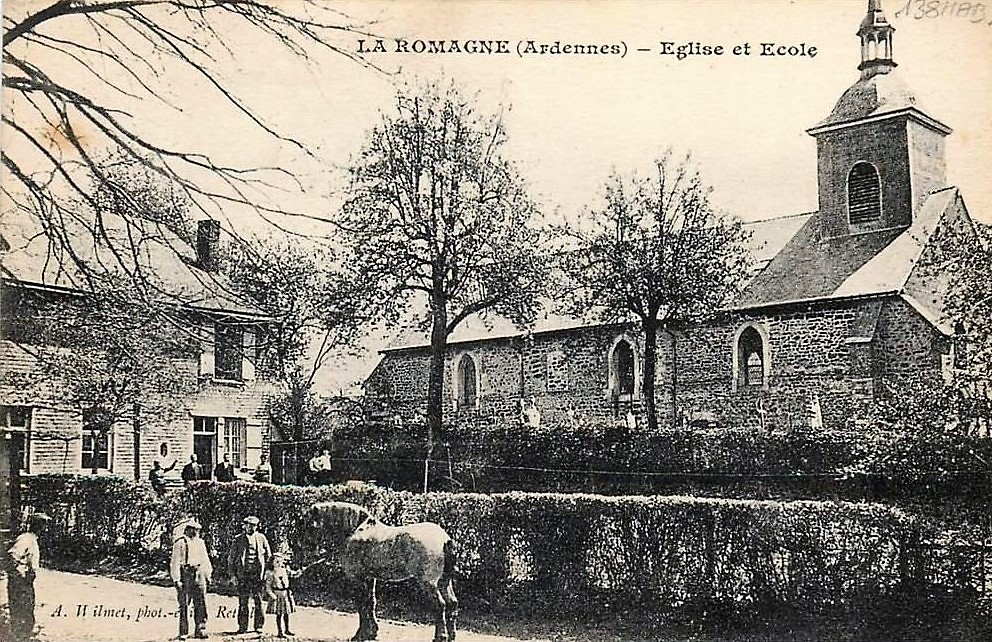

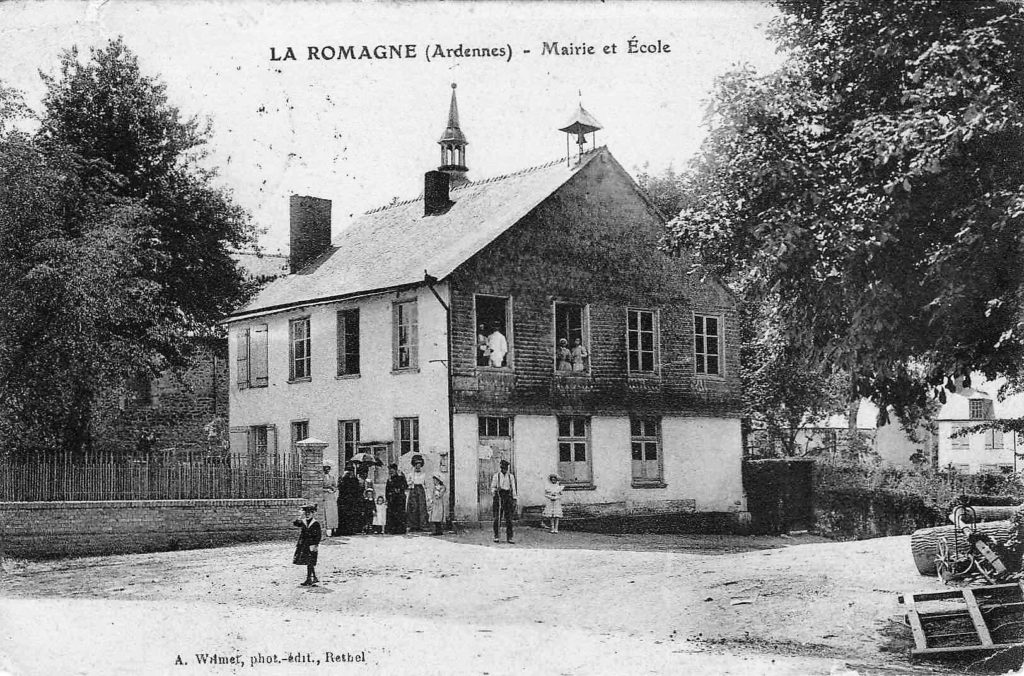

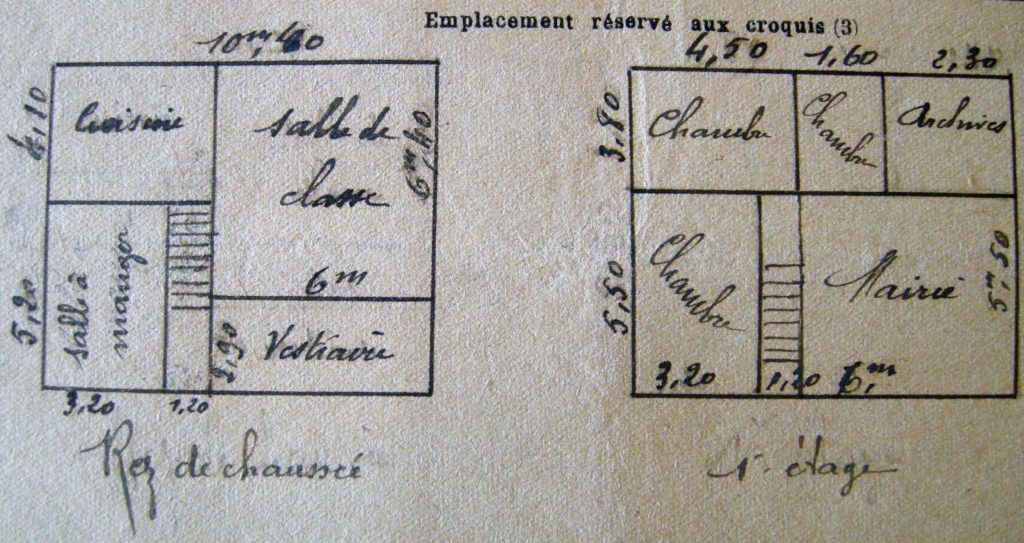

La première école du village fut construite en 1843 et prit par la suite la dénomination d’école de garçons, puisqu’en 1866, à la suite d’un décret impérial, une école de filles devait ouvrir. Contrairement au cas de Rocquigny, où il y a une école de filles tenue par les religieuses de la Divine Providence de Reims, La Romagne veut absolument avoir deux écoles laïques.

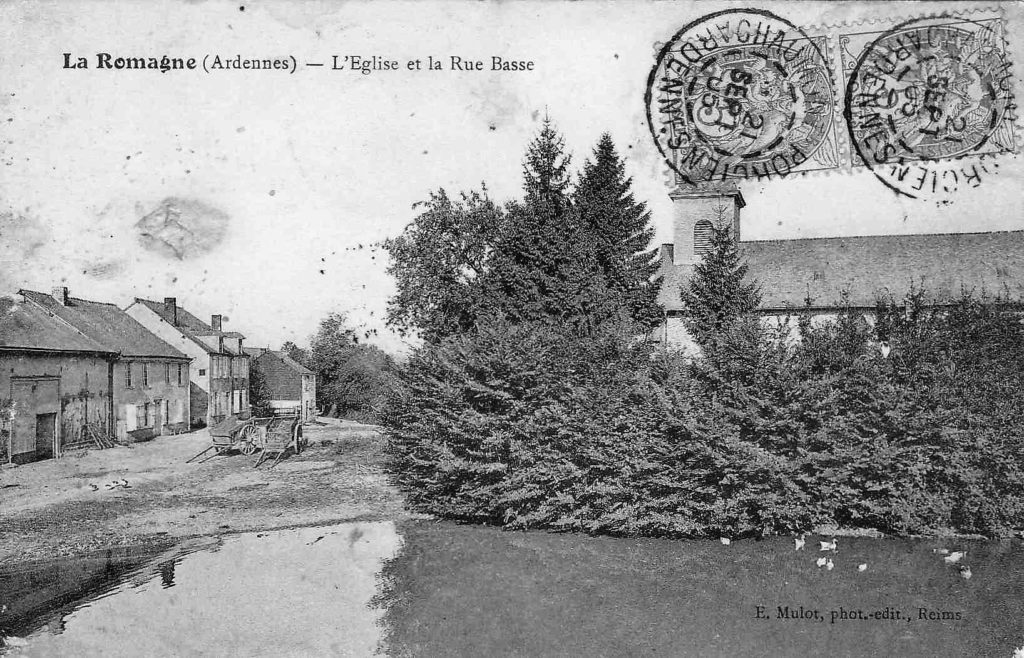

Mademoiselle Marie Eugénie Devie (née le 3 septembre 1833 à La Romagne, décédée le 10 septembre 1864 à Reims), religieuse d’une congrégation féminine enseignante[1], fille de Jean-Baptiste Devie et de Marguerite Virginie Devie, va changer radicalement la situation. Son legs[2] à La Romagne d’une maison située rue Basse (avec ses dépendances), des objets mobiliers qu’elle contient, et d’une rente annuelle de 300 francs, fait l’objet d’une disposition testamentaire[3] très précise : la commune ne pourra disposer des biens qu’à la condition expresse que « la maîtresse choisie devra pratiquer les devoirs de la religion », ce qui ne veut pas dire qu’elle doit être entrée dans les ordres. Mais la frontière est mince…

Au départ, le conseil municipal ne semble pas s’en réjouir : il craint que ce don ne génère pour la commune des dépenses importantes. Mais, à la suite d’une intervention du sous-préfet, les édiles réexaminent leur position, tout en ayant connaissance des protestations du frère de la donatrice, qui se sent spolié.

Finalement, et après avoir reçu quelques aides départementales en vue de l’équipement de cette école, les élus décident d’accepter cette donation, mais insistent pour que l’institutrice soit laïque. Sur ce point, la municipalité aura gain de cause. Des travaux sont engagés afin que cette maison soit appropriée à sa nouvelle fonction. Le financement en est assuré par la vente du mobilier légué en même temps que le bâtiment. Une souscription et un crédit s’y ajoutent. Compte tenu de la population scolaire dénombrée après le recensement de 1891, la création d’un tel établissement est plus que nécessaire. Cette école fonctionnera jusqu’en 1923.

[1] Les sœurs de l’Enfant-Jésus sont présentes dans le diocèse de Reims.

[2] Archives départementales des Ardennes, 3Q 1583 p. 189 et 3Q 1584 p. 74 [série Q = domaines, enregistrement, hypothèques, sous-série 3Q = enregistrement et timbre, depuis l’an VII].

[3] Archives départementales des Ardennes, 3E 14/130 (testament), 3E 14/136 et 3E 14/137 (inventaire), étude de maître Courboin, notaire à Chaumont-Porcien [série E = état civil, officiers publics et ministériels, sous-série 3E14/1-324 = archives notariales de Chaumont-Porcien et Seraincourt].

Au bout d’une petite quarantaine d’années d’existence, l’école de garçons a besoin de réparations malgré son entretien régulier. Sa façade la plus exposée est finalement couverte d’ardoises. Le chauffage de la classe peut incomber aux communes ou aux élèves, qui doivent alors apporter des bûches (sachant que La Romagne est tenue de fournir et de veiller à l’entretien du poêle et des tuyaux).

Durant l’occupation allemande du village pendant la première guerre mondiale, l’école reste ouverte le plus souvent possible (sauf lorsque des troupes de passage en prennent possession). Elle est fermée par ordre le 19 février 1917, puis occupée à partir du 21 par des troupes qui restent plus de 3 mois.

Il ne semble pas que l’école ait eu à subir de gros dégâts durant cette guerre. Pendant l’année 1919/1920, outre l’enseignement primaire qui s’y déroule, des cours d’adultes et des conférences populaires s’y tiennent. Une enquête en date de 1921, faite auprès de l’instituteur (monsieur Bion) et de l’institutrice (mademoiselle Sinet), permet de mieux connaître la réalité du moment.

L’inspecteur primaire, dès 1922, pense qu’il serait bon de remplacer les deux écoles par une seule qui serait mixte[1]. Ce projet est en opposition avec les vœux d’un conseil municipal, qui s’élève contre une telle décision, et qui essaie de tirer argument de certaines conditions du legs reçu, en particulier à propos de la rente.

Ce représentant de l’inspection, fort d’un arrêté ministériel approuvant la délibération du conseil départemental de l’enseignement primaire des Ardennes relative à cette suppression tient bon. Il propose que, malgré l’opposition de la mairie, une demande soit adressée au ministre pour la suppression de ces deux écoles, en échange de la création d’une école mixte à classe unique. Il souligne toutefois que « si les effectifs futurs le permettaient l’école de filles serait rouverte ».

Cette promesse n’est qu’un peu de baume donné à ceux qui étaient attachés au passé scolaire du village. Mais cette clause n’a aucune chance de se réaliser, compte tenu du contexte. La décision de cette suppression entraîne aussitôt un conflit entre la municipalité et une habitante, héritière présomptive et déçue, qui prétend que la commune viole les intentions de la testatrice. Le différend est porté devant le tribunal, qui réfute cet argument, et qui souligne que la volonté bien certaine de la testatrice est d’exclure ses héritiers légitimes. L’affaire s’arrête là , et la rente trouve un autre emploi : elle sert désormais à financer un cours d’enseignement ménager de deux heures hebdomadaires, comprenant un cours de cuisine élémentaire et de couture.

[1] Archives départementales des Ardennes, TSUPPL 79 [série T = enseignement général, affaires culturelles, sports, sous-série TSUPPL = fonds supplémentaires].

Quant au bâtiment de l’école des filles, il va devenir, pour un temps, le presbytère de cette paroisse. Dès 1932, la construction d’une nouvelle mairie-école mixte est sérieusement envisagée par la municipalité, mais les instances scolaires tergiversent et ce projet n’est pas réalisé.

Les dégâts subis par le village en 1940 ont des répercussions tant sur le bâtiment que sur le fonctionnement de l’école. Celle-ci a une seule façade couverte en ardoise et des murs latéraux en torchis. Elle n’a comme seul aménagement que l’électricité. Les dégâts concernent le préau, la salle de classe et sa vitrerie. En effet, le mur mitoyen qui sépare la salle de classe et le logement de l’instituteur est largement percé. La salle du conseil municipal (qui se trouve juste au-dessus de la classe) a elle aussi assez souffert, sans parler de la toiture des toilettes qui est en partie arrachée.

Quoique l’école fonctionne normalement quant à l’enseignement dès le retour de la paix, la restauration du bâtiment n’est plus possible en raison de sa vétusté : plafonds trop bas, murs délabrés, boiseries pourries et cheminées dangereuses. De plus, sa situation à proximité du cimetière (pouvant causer des problèmes d’eau contaminée) et son inadaptation aux normes (manque d’espace par élève, etc.) sont signalées depuis longtemps.

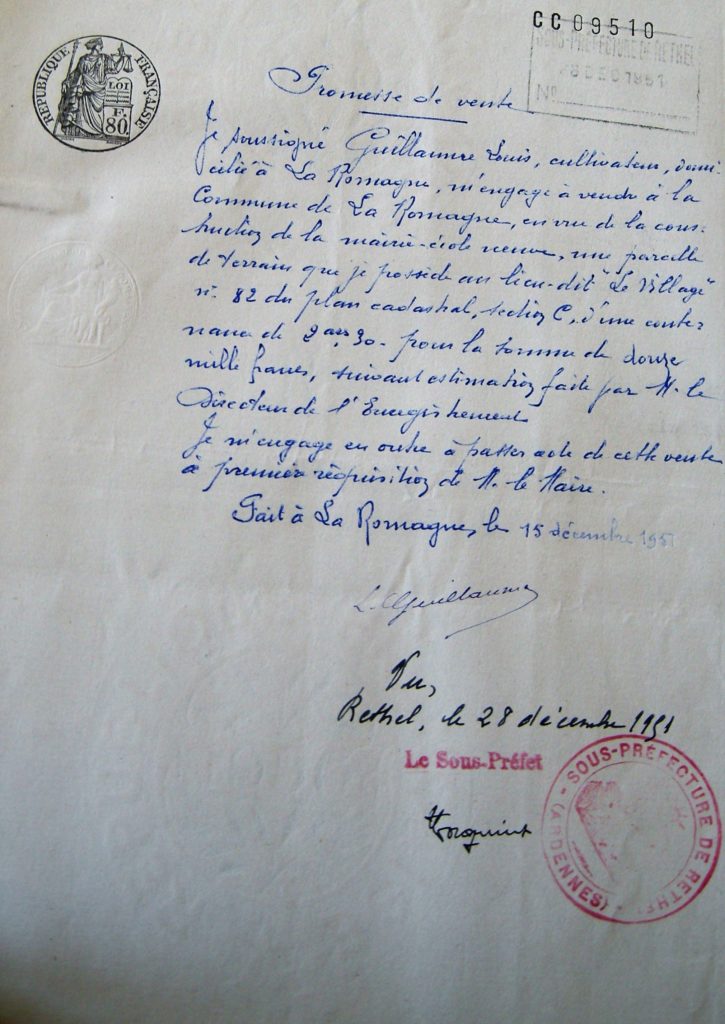

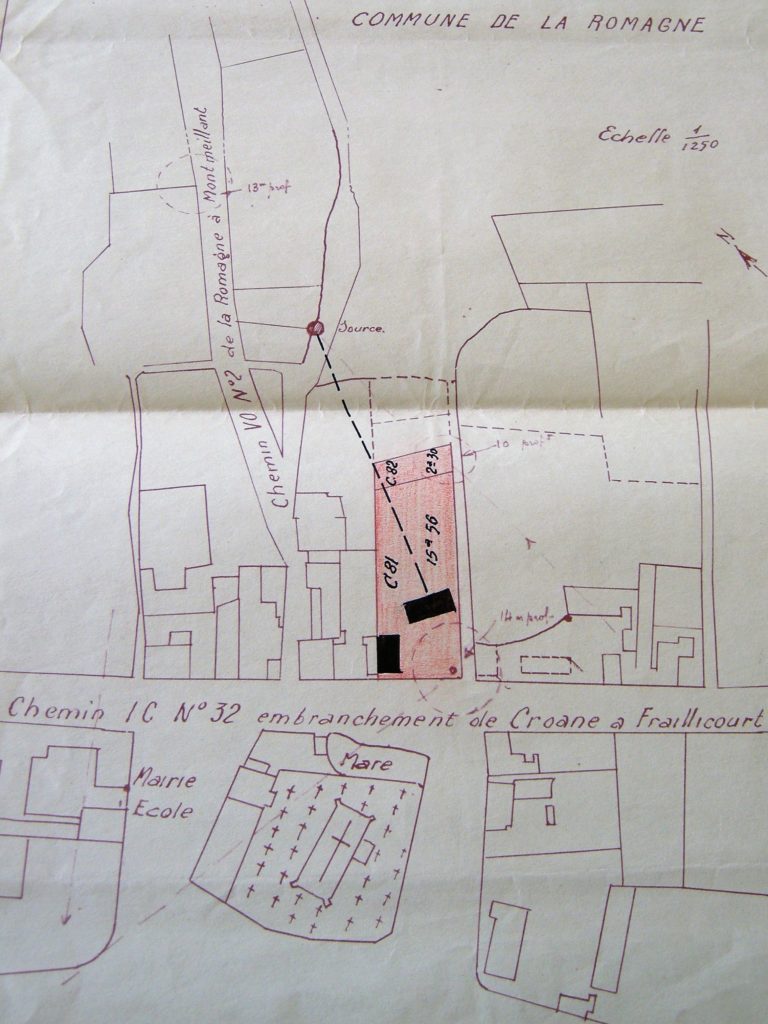

En 1949, la décision de construire une école sur un autre emplacement est prise. Pour cela, la municipalité achète deux terrains contigus, dont l’un contient une source qui alimentera l’école en eau potable.

La commune confie la réalisation des plans à Robert Gauze, architecte parisien qui va privilégier la luminosité du bâtiment, en multipliant les fenêtres et les ouvertures.

C’est en 1954 que la nouvelle mairie-école est inaugurée, et en 1953 que la dernière promotion d’élèves se réunit avec monsieur René Jonnart dans la cour de l’ancien bâtiment.

![La dernière promotion (année scolaire 1952/1953) de l'ancienne école accompagnée de son instituteur, monsieur René Jonnart. Cette photographie de la promotion 1953 se lit de bas en haut et de gauche à droite. Première rangée : Daniel ou Maurice Lavric, Raymond Marandel, Françoise, Cugnart, Yvette Lelong, Martine Mouton, Michel Mauroy, Jean-Michel Taillette, Alain Mouton. Deuxième rangée : Georges Malherbe, [debout], François Lavric, Jean-Claude Milhau, Yves Albertini †, Jean-Michel Guillaume, Alain Ravignon, Michel Lesein, Jean-Michel Milhau, Norbert Lelong. Troisième rangée : Jeannine Courtois, Colette Cugnard, Jacky Ravignon, Michel Marandel. (collection privée, avec l’aimable autorisation de monsieur Georges Malherbe).](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2021/01/Blog-derniere-promotion-1953-de-lancienne-ecole-1024x707.jpg)