Afin de remplacer les fêtes religieuses qui ont eu cours jusqu’à la Révolution, l’idée de créer des fêtes civiques est inscrite dans la Constitution présentée au roi par l’Assemblée nationale en septembre 1791[1].

Elles ont pour but d’attacher tous les citoyens à la Constitution, de maintenir entre eux la fraternité, et de garder le souvenir de la Révolution, mais aussi de rappeler l’homme à la pensée de la divinité. Aux fêtes des 14 Juillet et 10 Août, s’ajoute donc une fête de l’Être suprême[2] le 20 prairial an II (8 juin 1794).

[1] Adoptée le 3 septembre, elle est promulguée le 14 septembre 1791 à la suite de la prestation du serment royal.

[2] A l’initiative de Robespierre l’assemblée révolutionnaire introduit le 19 floréal an II (8 mai 1794) le culte de l’Être suprême. La fête de la nouvelle divinité, sans nom et sans visage, coïncide avec le dimanche de la Pentecôte ou 8 juin 1794 (20 prairial an II).

Le nouveau calendrier est adopté le 14 vendémiaire an II (5 octobre 1793). Il divise l’année en douze mois de trente jours, et le mois en trois parties ou décades. Le dixième jour, ou « décadi », est consacré au repos et aux fêtes, tandis que les écoles vaquent.

Ce jour-là, les membres de l’administration municipale, de la justice de paix, et les fonctionnaires publics du canton doivent se réunir et se rendre, précédés de représentants de la garde nationale de chaque commune, au temple décadaire.

Là, le président de l’administration du canton[1] fait lecture à l’assemblée des citoyens du bulletin décadaire, de circulaires ou d’adresses[2] diverses, avant que des hymnes patriotiques ne soient chantés.

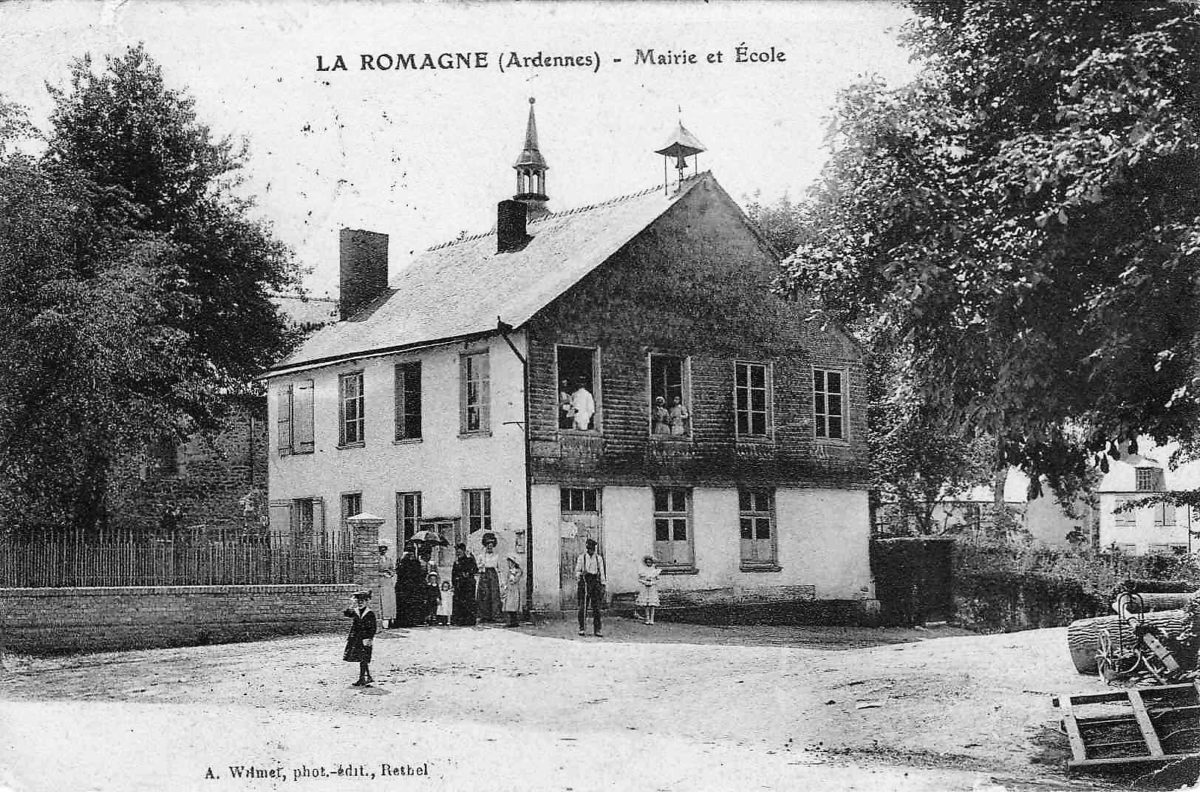

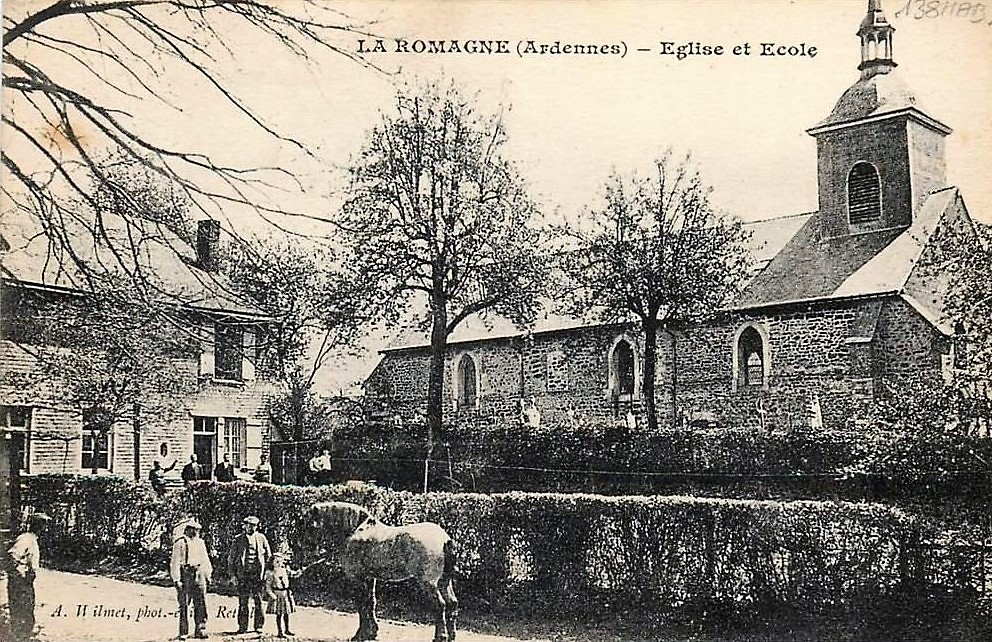

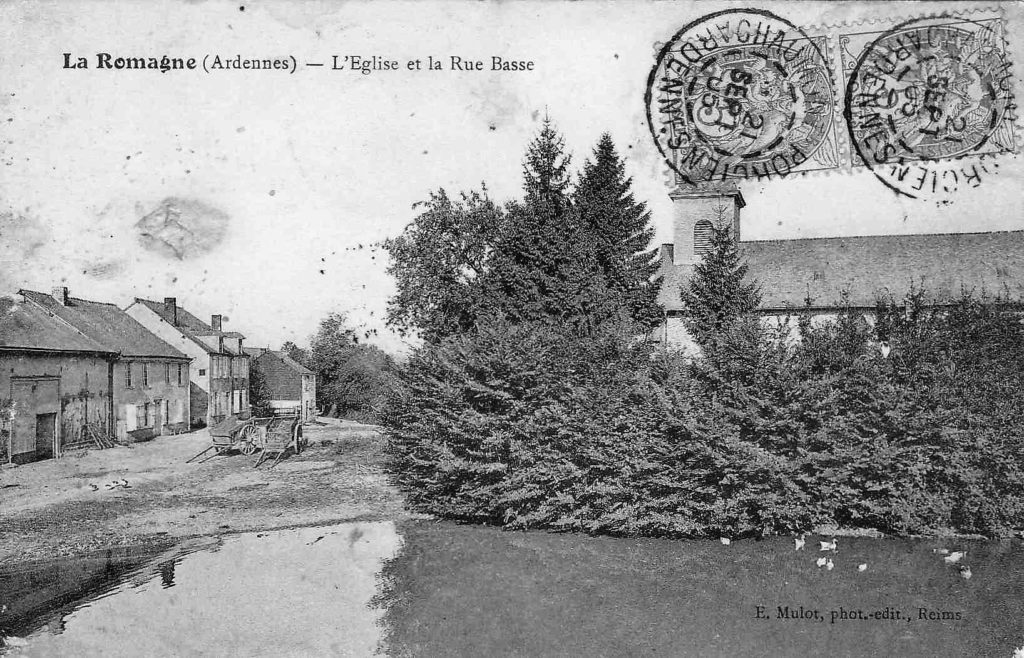

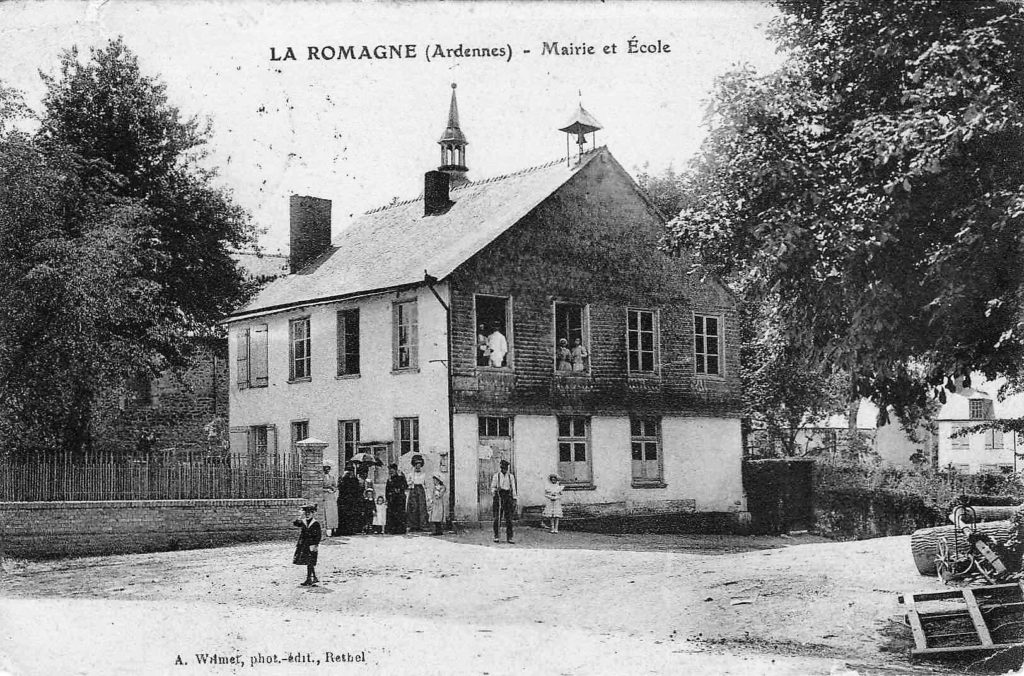

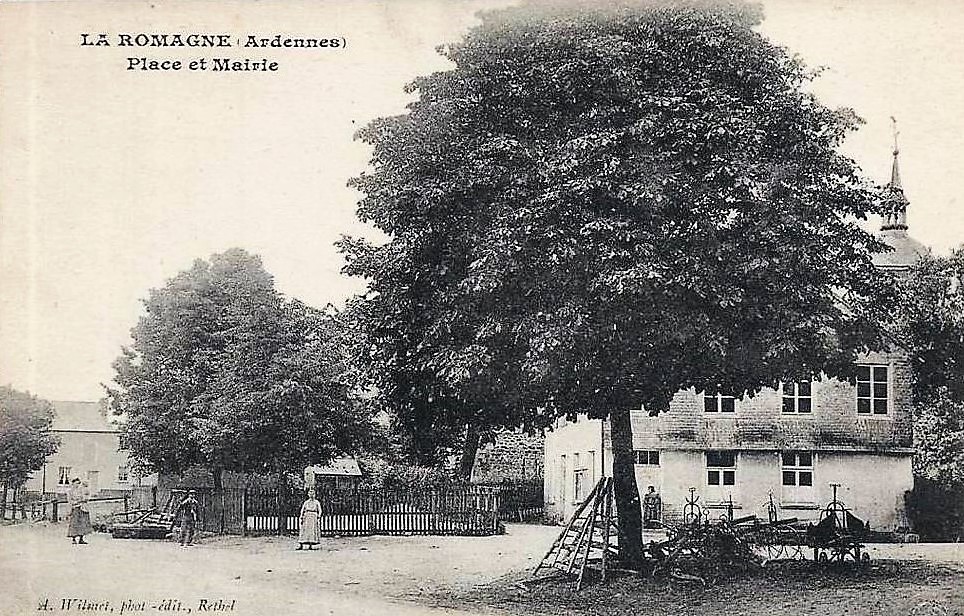

[1] A cette époque, La Romagne dépend du canton de Rocquigny (Ardennes).

[2] Écrits ou discours présentés à une autorité par une assemblée.

Lors de l’organisation de l’instruction publique par un décret du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), il est décidé que, annuellement, on instituerait dans chaque canton sept fêtes : celles de la Fondation de La République, de la Jeunesse (le 10 germinal ou 30 mars), des Epoux (le 10 prairial ou 30 mai), de la Reconnaissance, de l’Agriculture, de la Liberté et des Vieillards (le 10 fructidor ou 27 août).

Puis le conseil des Cinq-Cents ajoute une fête de la Souveraineté du peuple par un décret du 11 pluviôse an VI (30 janvier 1798). A Rocquigny (Ardennes), se déroulera le 10 germinal an IV (30 mars 1796) une fête de la Jeunesse pour tout le canton, grâce à la volonté de certains représentants locaux du peuple. Toutes les fêtes décrétées ne sont cependant pas célébrées.

La fête du 10 Thermidor an VII (28 juillet 1799), qui se déroule également à Rocquigny (Ardennes), a pour but de rassembler toutes les fêtes républicaines. Elle a soigneusement été organisée, afin de revêtir une grande solennité.

Aux membres habituels s’ajoutent un tambour, un peloton de la garde nationale sédentaire et son drapeau, une musique qui exécute en particulier « Allons enfants de la patrie[1] » ou Veillons au salut de l’empire[2], avant d’en interpréter d’autres, parmi lesquels celui composé par un professeur de l’Ecole centrale (le citoyen Haguette).

L’ensemble du cortège officiel et tous les citoyens présents se rendent ensuite auprès de l’arbre de la liberté, où s’ouvre un bal public qui dure jusqu’à la nuit, et où ont lieu divers jeux.

[1] Premier couplet du Chant de guerre pour l’armée du Rhin, passé à la postérité sous le titre de la Marseillaise, après avoir été chanté par les fédérés de Marseille lors de l’insurrection des Tuileries le 10 août 1792.

[2] Ce chant révolutionnaire de 1791, sur des paroles d’Adrien-Simon Boy (1764-1795), chirurgien en chef de l’armée du Rhin et jacobin de Strasbourg, reprend l’air de Vous qui d’amoureuse aventure, courez et plaisirs et dangers, tirée de l’opéra-comique Renaud d’Ast par Nicolas Dalayrac (1753-1809). Il est à noter que le mot « empire », qui rime avec « conspire », est employé ici dans le sens d’une « autorité politique souveraine » telle que la définit le Dictionnaire de l’Académie française.

Pour fêter les changements intervenus avec la Révolution, une plantation d’arbres de la liberté est décidée dans les villes et villages de France.

« On enracina en 1792 à la Romagne, sur la place du village, un Peuplier d’Italie[1]. Celui-ci prospéra et, sans que l’on ne sache ni quand ni comment, il fut déplacé, replanté sur la route de Draize[2], et dénommé le ‘poupli’[3] par les anciens. Cela ne le gêna en rien, il atteignit au moins trente mètres de haut, et se voyait de loin. Après de nombreuses décennies, il se dessécha, et il fallut le supprimer, mais il laissa encore pour quelques années un souvenir à travers son immense souche. »

Selon le témoignage auriculaire de Pierre Malherbe, qui tenait cette information d’Alcide Cugnart (1897-1973), maire de la commune de 1930 à 1965.

[1] Populus nigra var. italica ou Peuplier noir d’Italie.

[2] Dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[3] Pouplie est le nom donné en patois de la Champagne à un peuplier.

En 1889, La Romagne, comme toutes les communes de France, veut donner un éclat particulier au centenaire de l’ouverture des Etats généraux[1], qui se traduit par un vin d’honneur offert aux pompiers, des salves d’artillerie, et un bal pour la population. La tradition est mise en place, et va se perpétuer désormais chaque année.

[1] Le 5 mai 1789 à Versailles.

Bicentenaire de la Révolution, 1989, défilé de La Romagne (Ardennes) à Draize (Ardennes), enfant à la grosse caisse. Photographie ancienne en couleurs, collection privée, avec l’aimable autorisation de monsieur Pierre Fleury.

Bicentenaire de la Révolution, 1989, défilé de La Romagne (Ardennes) à Draize (Ardennes), enfant à la grosse caisse & madame Geneviève Fleury en arrière-plan. Photographie ancienne en couleurs, collection privée, avec l’aimable autorisation de monsieur Pierre Fleury.

Quant au premier arbre de la liberté, il trouve un successeur dans un tilleul, dont l’achat est acté lors de la séance du conseil municipal du 16 février 1989 pour commémorer le bicentenaire de la Révolution française (1789-1799).

Bicentenaire de la Révolution, 1989, plantation d’un arbre de la liberté à La Romagne (Ardennes). Photographies anciennes en couleurs, collection privée, avec l’aimable autorisation de monsieur Pierre Fleury.

Une ancienne tradition est respectée chaque année, et ce jusque tard dans le XXe siècle : il s’agit du charivari ou chambardement. Gare aux imprévoyants qui oublient de rentrer les instruments agricoles et autres objets, ou qui attachent mal leurs volets car, le matin du 1er Mai, ils risquent de les retrouver sens dessus dessous dans des endroits incongrus !

![Charivari ou chambardement du Premier Mai. Photographie ancienne en couleurs d’après une diapositive, collection privée de l’abbé Pierre Médéric Buché † [fonds déposé à la mairie de La Romagne (Ardennes)], avec l’aimable autorisation de monsieur René Malherbe, maire de la commune.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/06/Charivari-ou-chambardement-du-Premier-Mai-a-La-Romagne-diapositive-abbe-Pierre-Mederic-Buche-1024x683.jpg)

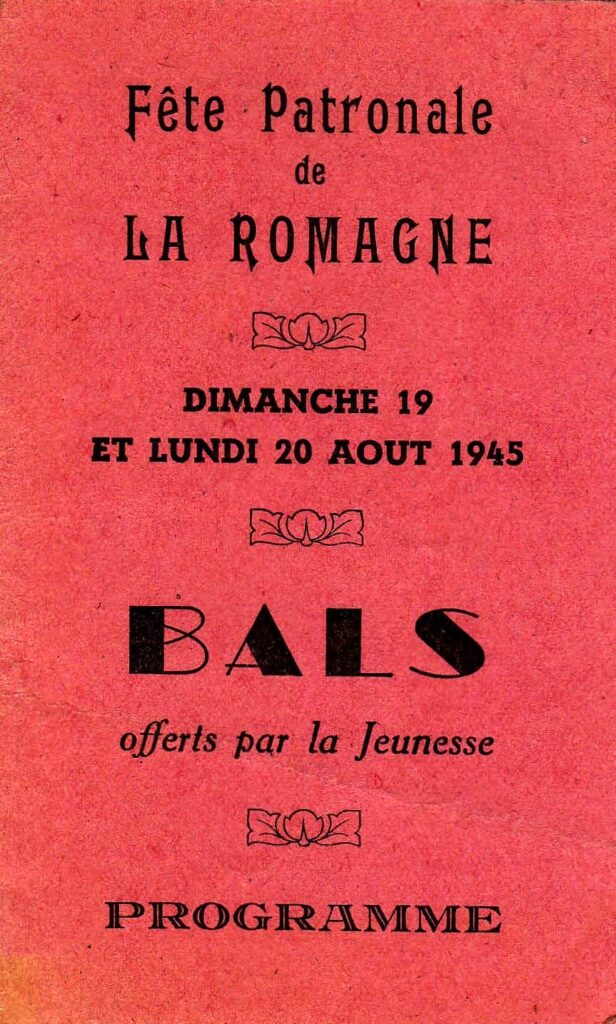

La fête patronale, dont se réjouissent les habitants, et pour laquelle la musique est traditionnellement choisie et payée par les jeunes gens, réapparait dès les années vingt (après quatre ans de privations, de tristesse et de peur). C’est un moment privilégié et attendu pour rencontrer la parentèle et les amis.

La date de cette fête varie selon les époques ; elle a lieu le dernier dimanche de septembre jusqu’en 1938 inclus. Puis, de 1939 à 1957 (exceptées les années de guerre), elle se déroule l’avant-dernier dimanche du mois d’août : cette date, moins tardive en saison, permet d’avoir un temps en général meilleur et des journées encore assez longues.

Elle ne se révèle pas aussi favorable que l’avait pensé la municipalité. D’autres fêtes se déroulent en même temps à la Neuville-lès-Wasigny (Ardennes), ou à Rozoy-sur-Serre (Aisne), et une partie de la jeunesse des environs boude celle de La Romagne. C’est pour cette raison qu’à partir de 1958, la fête locale se déroule désormais le dimanche précédant le 15 août. Dans les années 1950/1960, elle a lieu les dimanche et lundi.

Quelques jours auparavant, l’arrivée d’un forain qui installe balançoires, manège et boutiques de confiseries, stands de tir à la carabine à plomb, de chamboule-tout, etc., séduit la population.

Stands forains et enfants dansant pour leur premier bal. Photographie ancienne en couleurs d’après une diapositive, collection privée de l’abbé Pierre Médéric Buché † [fonds déposé à la mairie de La Romagne (Ardennes)], transmise par monsieur Yves Albertini †, conseiller municipal, avec l’aimable autorisation de monsieur René Malherbe, maire de la commune.

Fête foraine & manège, photographie en couleurs. Photographie ancienne en couleurs d’après une diapositive, collection privée de l’abbé Pierre Médéric Buché † [fonds déposé à la mairie de La Romagne (Ardennes)], transmise par monsieur Yves Albertini †, conseiller municipal, avec l’aimable autorisation de monsieur René Malherbe, maire de la commune.

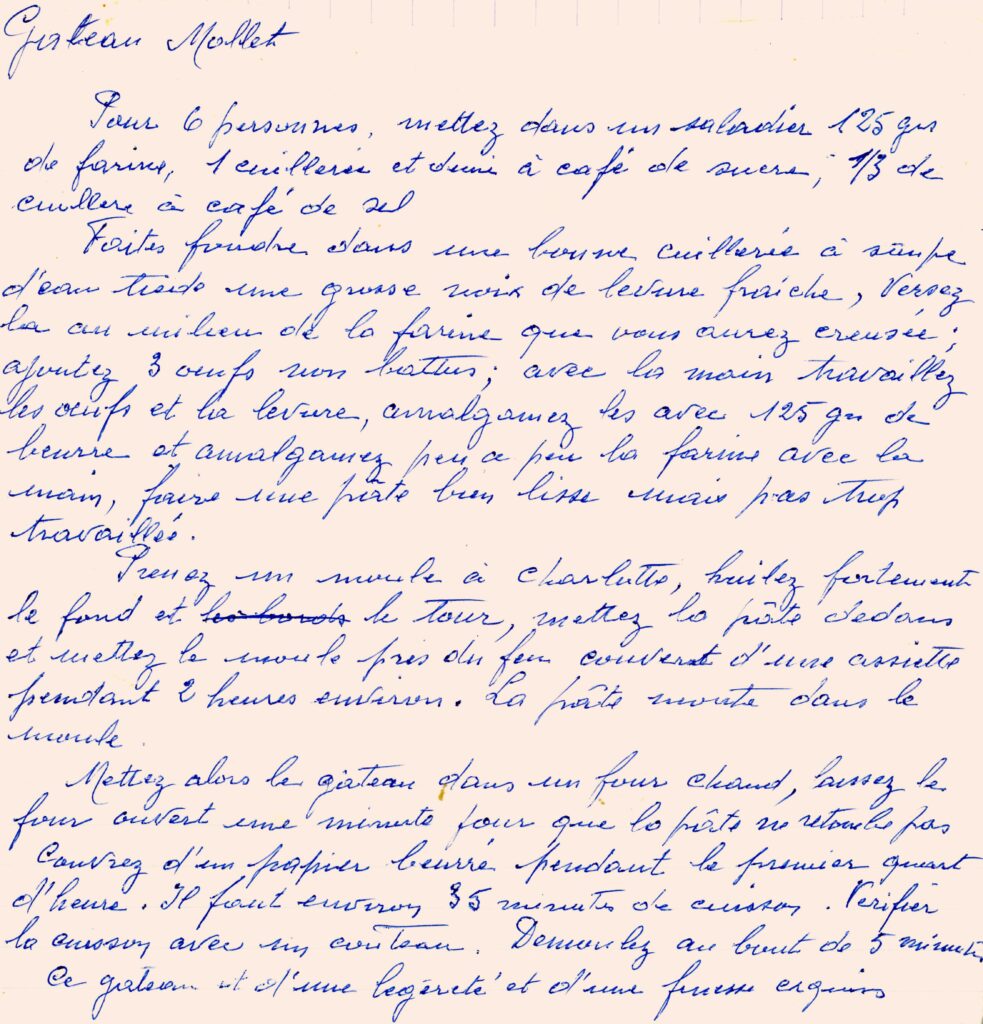

C’est aussi un moment très intense pour le boulanger, qui pétrit et cuit une quantité plus importante de pains qu’à l’ordinaire, ainsi que des brioches et des gâteaux mollets, recette emblématique des Ardennes.

Ce fameux dimanche, les Romanais et leurs invités se rendent, pour la plupart, à la messe célébrée par le curé de la paroisse. A la sortie, après une visite au cimetière sur les tombes des ancêtres (où l’on dépose quelques fleurs), quelques-uns vont prendre l’apéritif au café, avant de regagner leur maison, où les attend un copieux et long repas, souvent confectionné à partir de produits tirés de l’élevage domestique, du jardin et du verger.

Pour accompagner le café servi à l’issue de ce moment, une part de gâteau mollet est proposée, ainsi qu’un petit verre d’eau-de-vie de fruits ou de la crème de cassis.

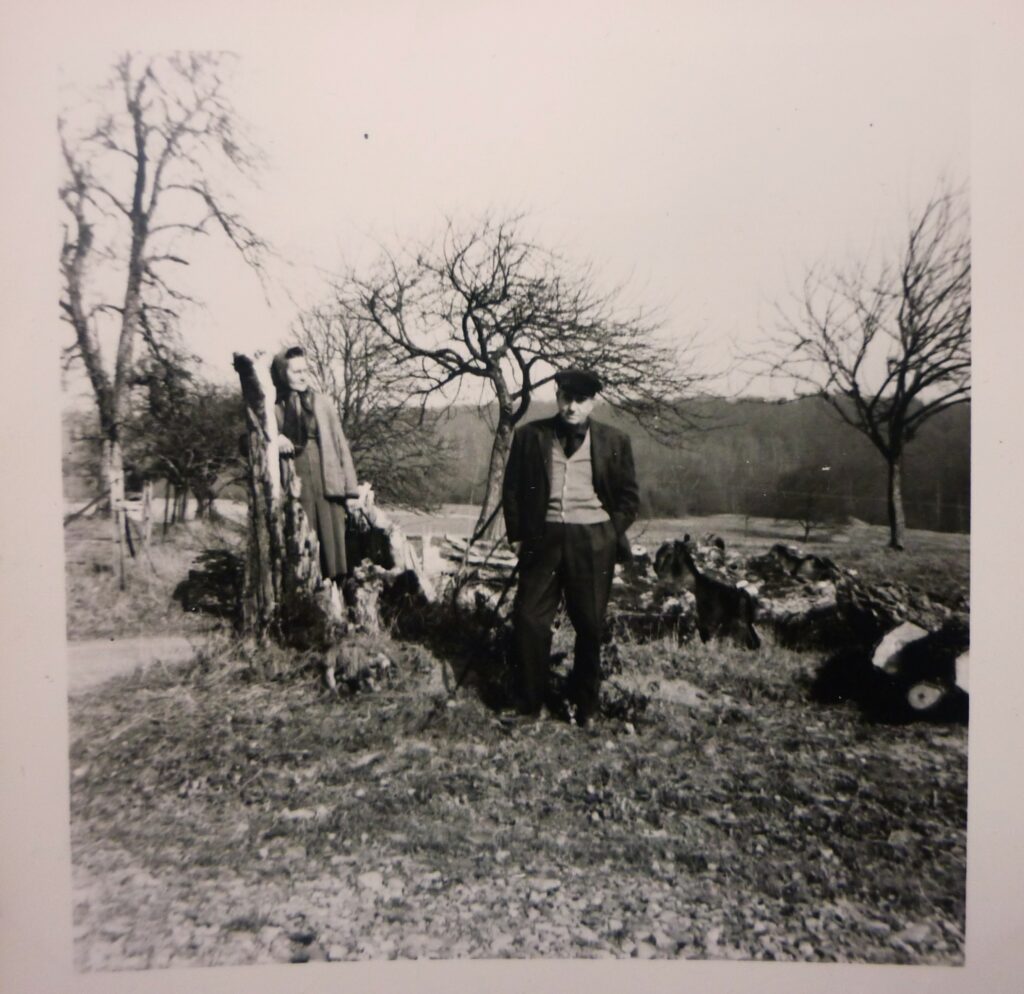

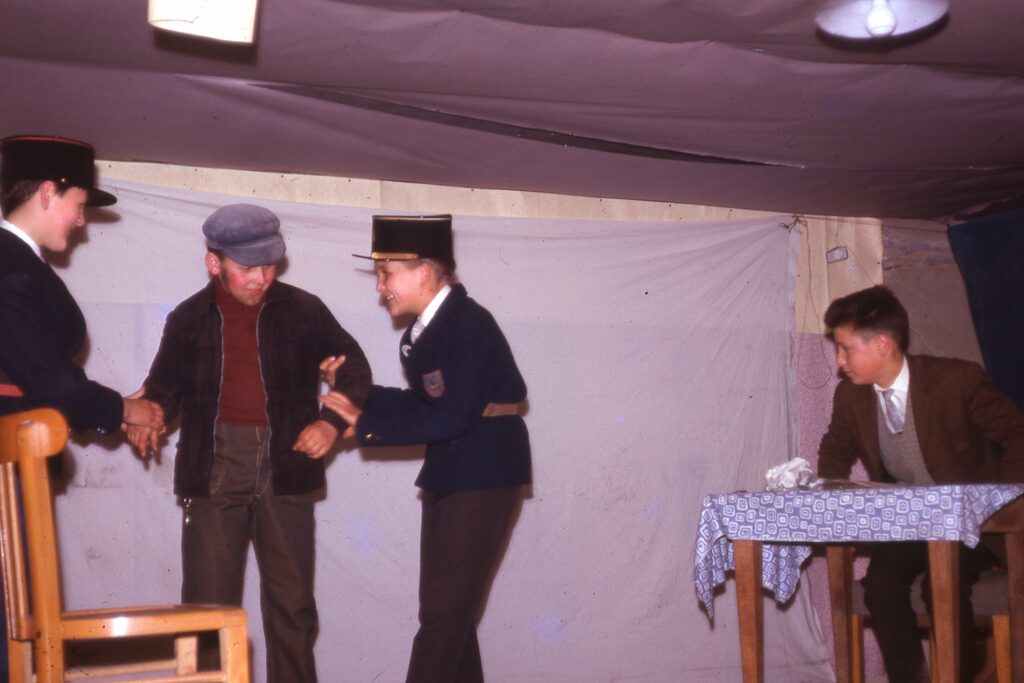

Fête à La Romagne (Ardennes) le dimanche 9 août 1950, photographie en noir et blanc, tirage sépia (collection privée, transmise par monsieur Guy Malherbe, avec l’aimable autorisation de monsieur Pierre Malherbe †).

Tout le monde ensuite se prépare pour le bal apéritif. L’orchestre, composé de quelques musiciens (dont un accordéoniste), parfois juché sur une charrette à foin, joue des airs entraînants ou plus langoureux, dont la Mattchiche[1] ou la Valse brune[2]. Le soir, c’est le grand bal, qui dure tard dans la nuit.

[1] Paroles de Léo Lelièvre (1872-1956) et Paul Briollet (1864-1937), arrangement de Charles Borel-Clerc (1879-1959). L’interprétation de Félix Mayol (1872-1941) l’a rendue célèbre.

[2] Paroles de Georges Villard (1879-1927) et musique de Georges Krier (1872-1946).

![Bal populaire et camion de la société Malherbe et Fils. Photographie ancienne en couleurs d’après une diapositive, collection privée de l’abbé Pierre Médéric Buché † [fonds déposé à la mairie de La Romagne (Ardennes)], transmise par monsieur Yves Albertini †, conseiller municipal, avec l’aimable autorisation de monsieur René Malherbe, maire de la commune.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/06/Bal-populaire-camion-Malherbe-et-Fils-photographie-en-couleurs-abbe-Buche-transmis-par-Yves-Albertini-1-928x1024.jpg)

Le lendemain, au cours de la messe du matin, le curé n’omet pas de rappeler le souvenirs des morts, et invite la communauté à prier pour eux.

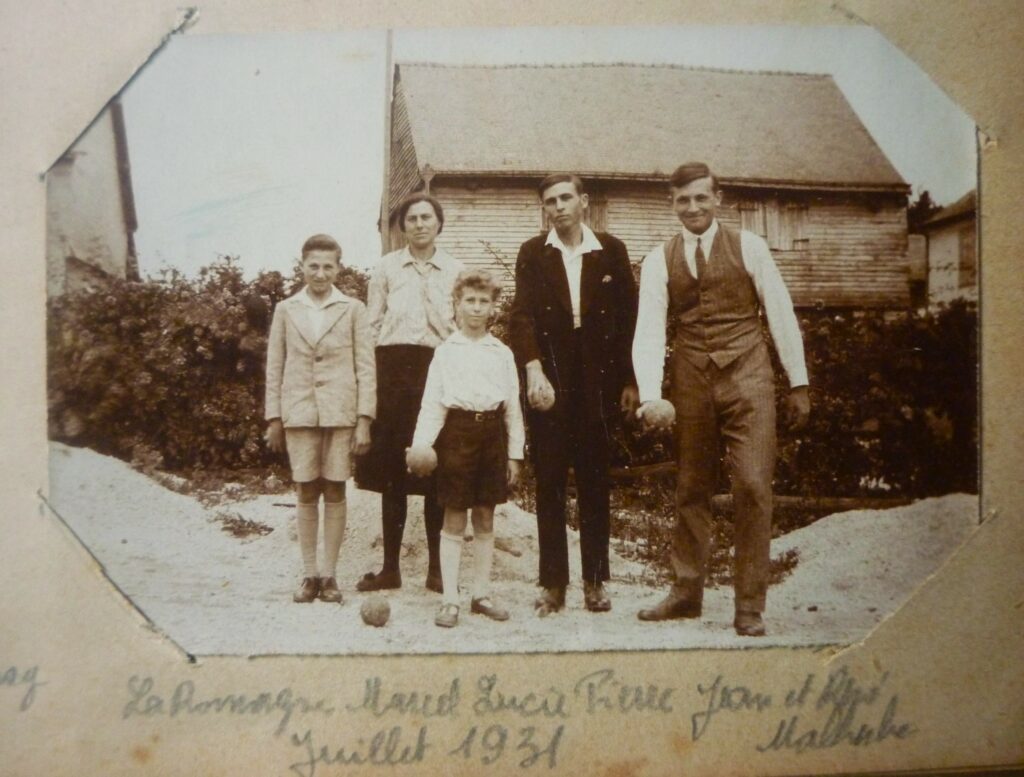

L’après-midi, on joue aux boules en bois[1]. Parfois, les équipes s’accordent une petite pause, le temps d’écouter l’aubade donnée devant un petit groupe de maisons. Le dimanche suivant, c’est le « réchaud ». Cette reprise des festivités se termine sur un dernier bal.

[1] Ce sport de rue se pratique encore aujourd’hui dans des boulodromes grâce à des associations ou des fédérations de boulistes ardennais. Il a ses concours et ses championnats.

Ces jeux de boules sont l’une des grandes distractions des dimanches, si bien que dans l’entre-deux-guerres, des concours sont organisés entre les différents villages des environs, tantôt à Montmeillant (Ardennes), tantôt à Rocquigny (Ardennes), ou à La Romagne. Ils connaissent un vif succès, à partir des années trente, par le nombre de participants. Ces derniers n’hésitent pas à venir de Rethel (Ardennes), Mainbressy (Ardennes), Chaumont-Porcien (Ardennes) ou Fraillicourt (Ardennes).

La Romagne réussit à rassembler 120 participants (le village finit à la huitième place), puis Montmeillant (Ardennes) reçoit à son tour 56 participants répartis en quatorze quadrettes (La Romagne remporte ce jour-là les premier et troisième prix) et, en 1933, le concours se déroule lors de la Saint-Christophe à Rocquigny (Ardennes). C’est un troisième prix pour le village. A chaque fois, les équipes de la Romagne se classent honorablement.

Le village renoue avec cette tradition, en 1975, lors de la fête patronale. Puis ce sera le rôle de l’association la Rom’Animation, créée en 2000, qui fait suite au comité de la jeunesse de La Romagne[1].

Elle organise en 2001 un concours destinés aux seuls habitants du village. S’y retrouvent vingt-six équipes. En outre, elle s’est occupée également avec un grand dynamisme de l’organisation de la fête de Pâques, du 14 Juillet, de concours de belote, etc.

[1] Archives départementales des Ardennes, DEP/ARDENNAIS 101, « La Romagne. — fête patronale » [chronique locale et régionale], in Le Petit Ardennais : journal politique [« puis » journal républicain] quotidien. Charleville : [s. n.], 1880-1944, quarante-neuvième année, n° 15096, vendredi 4 octobre 1929, p. 2 [presse locale ancienne, vue 2/4, consultable en ligne].

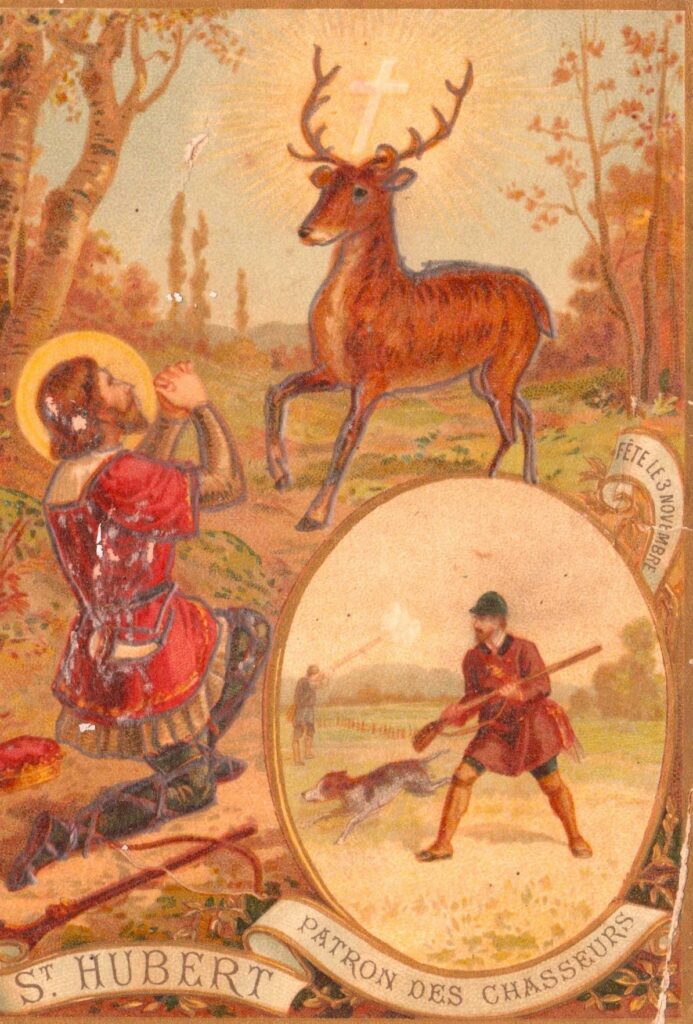

En dehors de la fête patronale, il y a quelques autres occasions de se réjouir comme la Saint-Hubert, déjà célébrée avant 1914, et durant laquelle un bal est donné le soir.

Cette fête, tombée en désuétude après les années 70, finit par être supprimée. Or, certains habitants la regrettent, au point que le conseil municipal, avec l’assentiment du maire, décide de la reconduire. Elle a lieu actuellement tous les deux ans.

Lors de la Saint-Eloi, les patrons cultivateurs et le maréchal-ferrant invitaient leurs ouvriers à un banquet, après la célébration d’une messe. Elle n’a plus cours, en raison probablement de la transformation des exploitations, et de la cessation d’activité de la forge.

Les pompiers de La Romagne, eux, se réjouissaient à la Sainte-Barbe. Là encore, les changements d’organisation et le regroupement des moyens ont modifié les traditions.

L’après-guerre est l’occasion d’animer la vie villageoise en apportant de nouveaux centres d’intérêt. La Société des bons loisirs[1], dont l’abbé Godart est le directeur, a pour but l’organisation de séances récréatives et d’excursions.

Elle met également une bibliothèque à la disposition de ses membres. Elle a pour siège la salle Saint-Jean à La Romagne. Son président est Marcel Malherbe, entouré d’un trésorier (Pierre Malherbe), d’un secrétaire-trésorier (Edmond Lesein) et d’une secrétaire (Denise Boudaud).

Maurice Buteux et Gaston Raimond en sont membres dès sa création. Pour y adhérer, il faut avoir dix-huit ans, recevoir le cas échéant l’autorisation de ses parents, verser une cotisation de 20 francs pour avoir le droit aux délibérations.

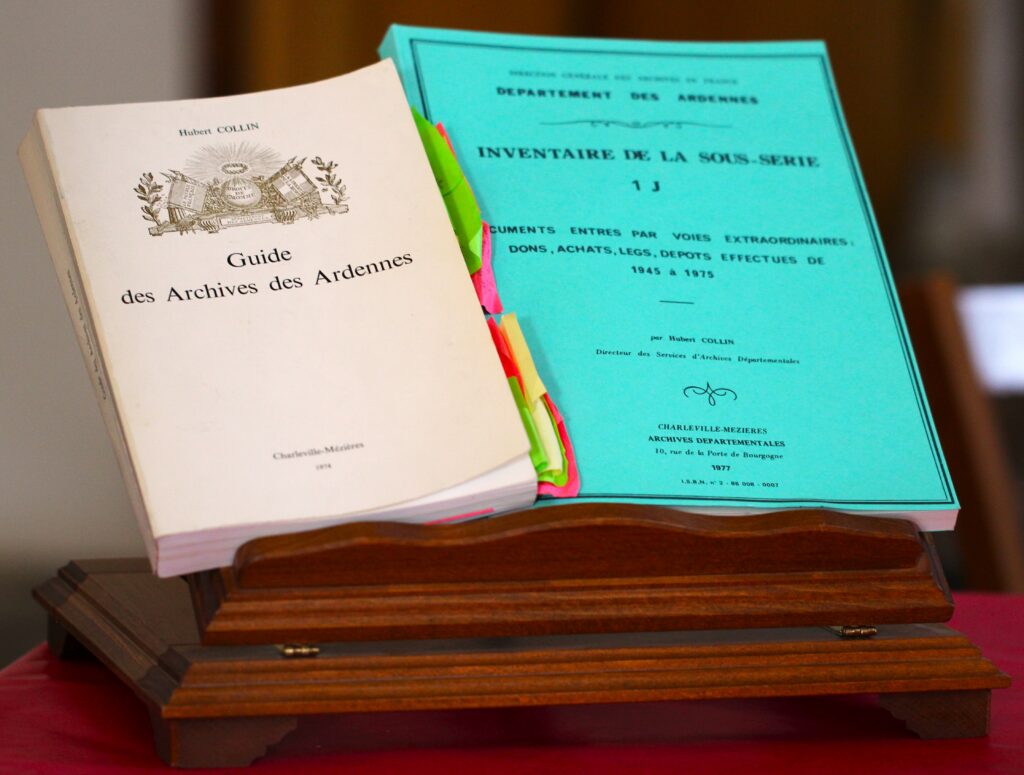

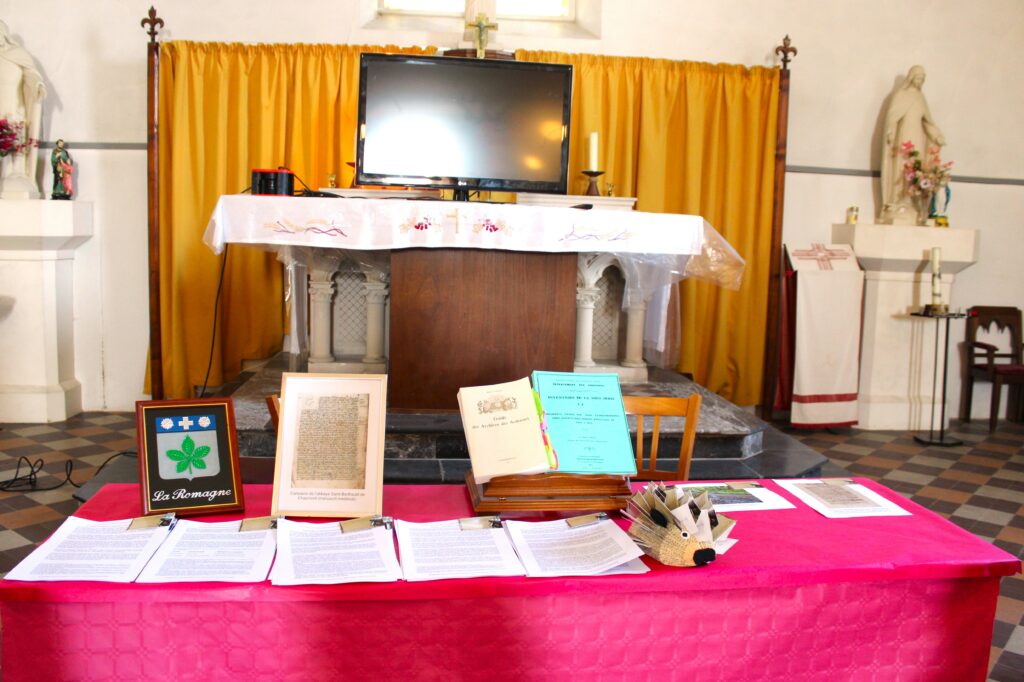

[1] Archives départementales des Ardennes, 1430 W 25, pièce n° 245 [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire (hors état civil, officiers publics et ministériels). Nota bene : les fonds contemporains reçoivent, au moment de leur versement, un numéro d’ordre suivi de la lettre W].

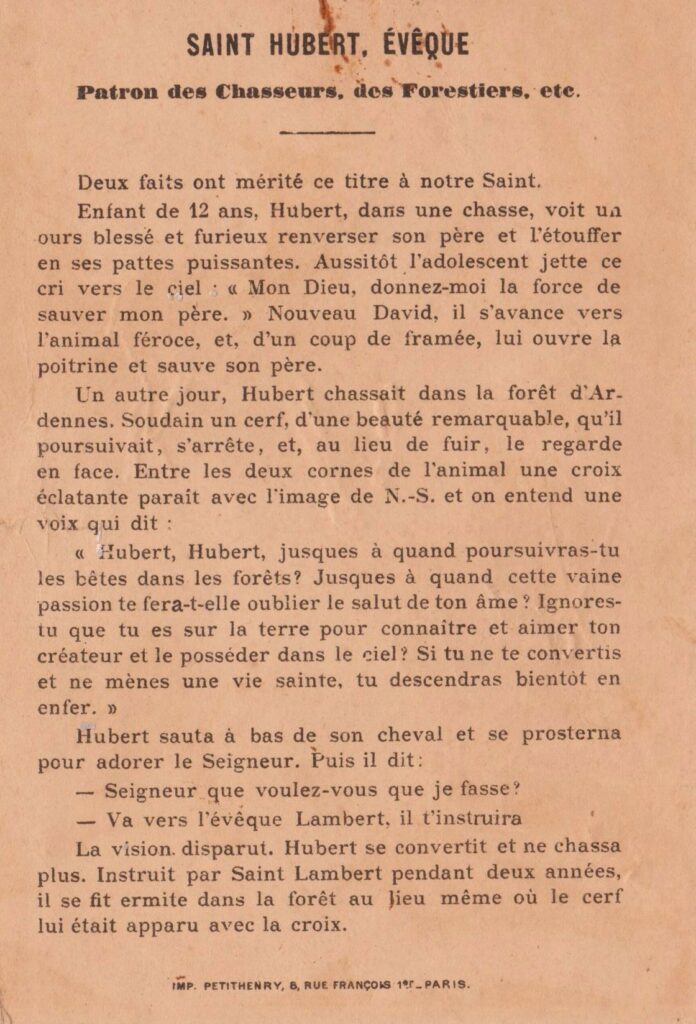

Pierre Lelong et Marc Barré, parmi d’autres jeunes gens de La Romagne et des villages environnants, jouent au sein de la Jeanne d’Arc[1]. Cette formation musicale paroissiale anime les manifestations environnantes, et accompagne des fêtes plus importantes à Charleville (Ardennes). Le camion, prêté par la cidrerie Malherbe, est décoré ce jour-là d’une maquette du clocher du village.

[1] Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMP-15582, Fédération sportive de France pour l’éducation physique et morale de la jeunesse chrétienne (auteur), Annuaire national officiel, Paris : Office national de propagande catholique, 1955-[19..], in-8°, années 1958-1959, [union départementale des Ardennes, sociétés féminines], page 174, vue 172/384, consultable en ligne sur Gallica, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 8-JO-12364 < 1955. 1957. 1952/59 >.

Hélas, il faut, selon un témoignage oculaire de Jean Buschman de Givron (Ardennes), le démonter pour pouvoir passer le « pont des deux villes ». Mais cela n’entame pas la bonne humeur des participants, parmi lesquels on peut nommer Claude, Daniel et Denis Buschman, Lucien Paris, Hubert Paul, André Albry, Pierre Hubert, Jean Picart, Ferdinand Samine, Guy Benoît, Yolande Samine, Irène Rogelet, Micheline et Liliane Grimplet, Lysiane Duant et, pour les enfants, Georges Malherbe.

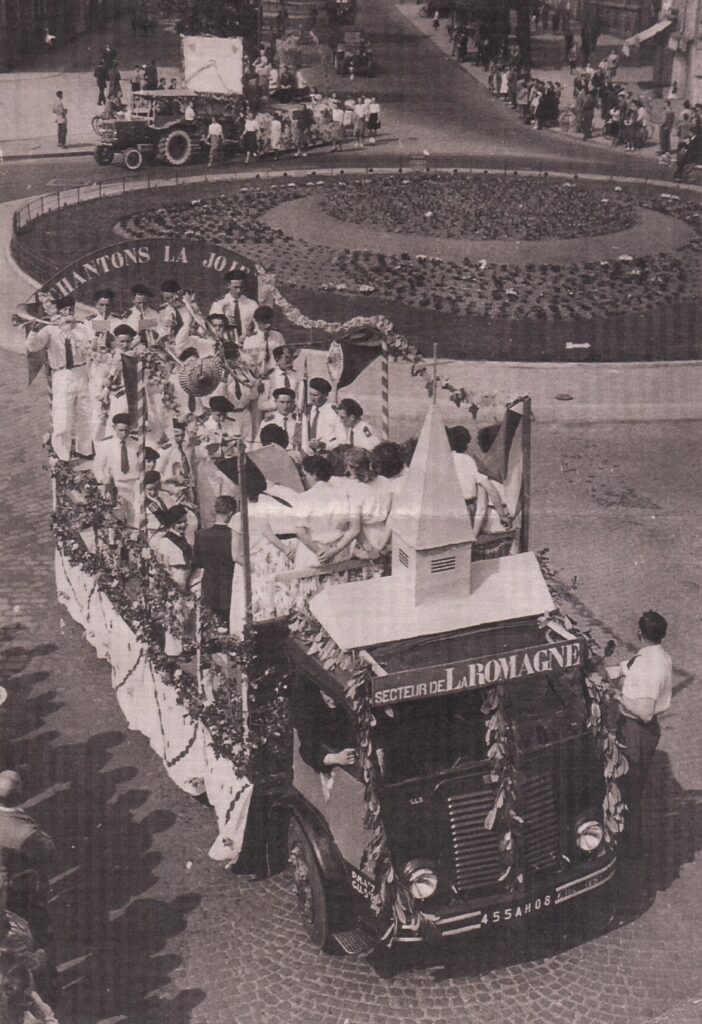

Le successeur de l’abbé Godart, l’abbé Buché, se fait le reporter des divers événements se passant à La Romagne. C’est ainsi qu’il immortalise les musiciens, les catherinettes[1] (25 novembre), le carnaval, les danses folkloriques et les saynètes, auxquels participent les jeunes du village.

[1] Cette journée est dédiée aux femmes n’étant pas encore mariées, sainte Catherine d’Alexandrie en étant la patronne.

Une autre association[1] verra le jour en 1958 sous la présidence d’Henri Mouton. Elle a pour but de défendre les intérêts matériels et moraux de toutes les familles des communes de La Romagne, Givron (Ardennes), Draize (Ardennes) et Montmeillant (Ardennes). Les membres se réunissent à la salle communale de La Romagne.

[1] Vice-président Pierre Vergneaux, secrétaire Janine Malherbe (La Romagne), trésorier Lucien Paris de Givron (Ardennes), et parmi les membres : Marcel Grimplet de Givron (Ardennes), Olivier Léon et Marius Miclet de Draize (Ardennes), Norbert Guerlet de Montmeillant (Ardennes). Voir archives départementales des Ardennes, 1430 W 26, pièce n° 363 [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire (hors état civil, officiers publics et ministériels). Nota bene : les fonds contemporains reçoivent, au moment de leur versement, un numéro d’ordre suivi de la lettre W].

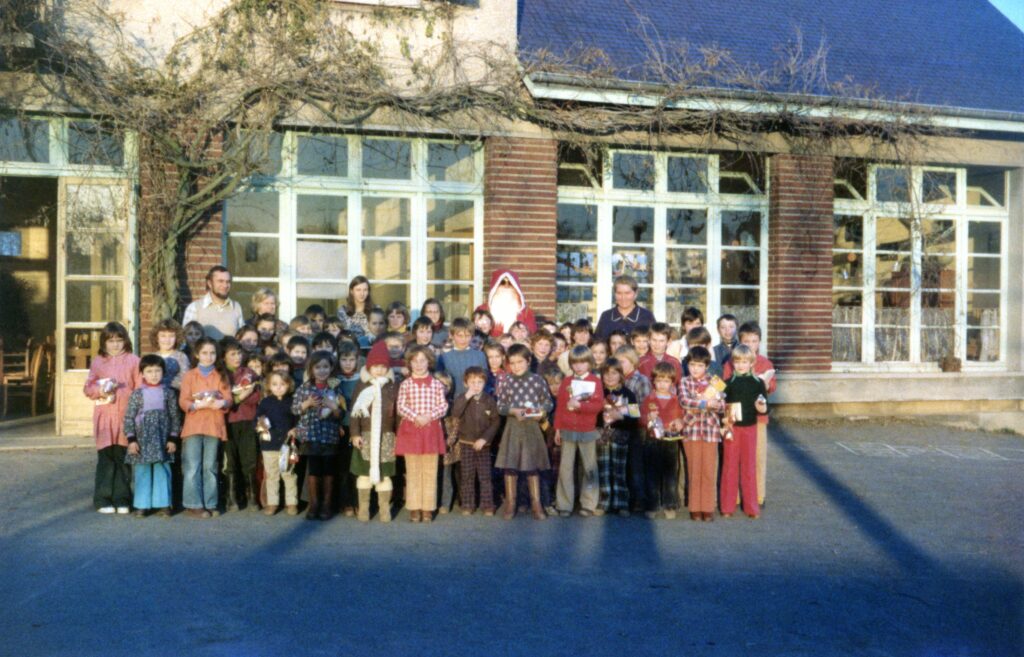

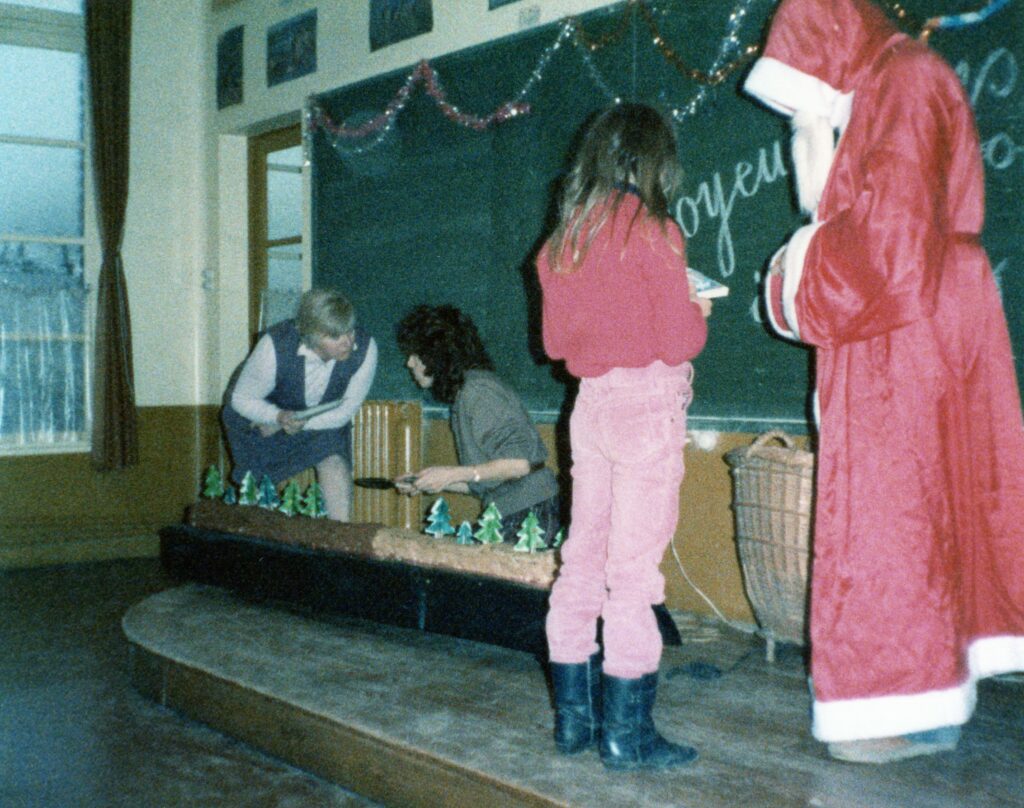

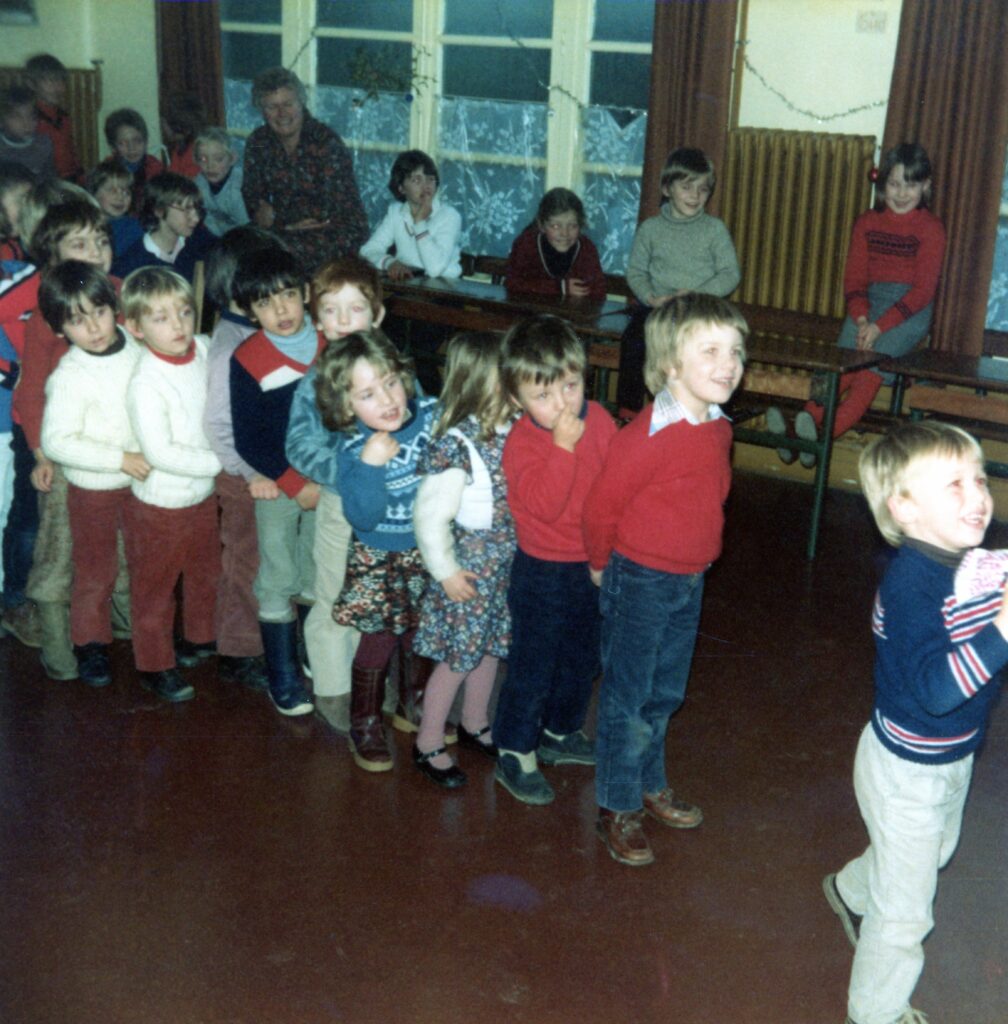

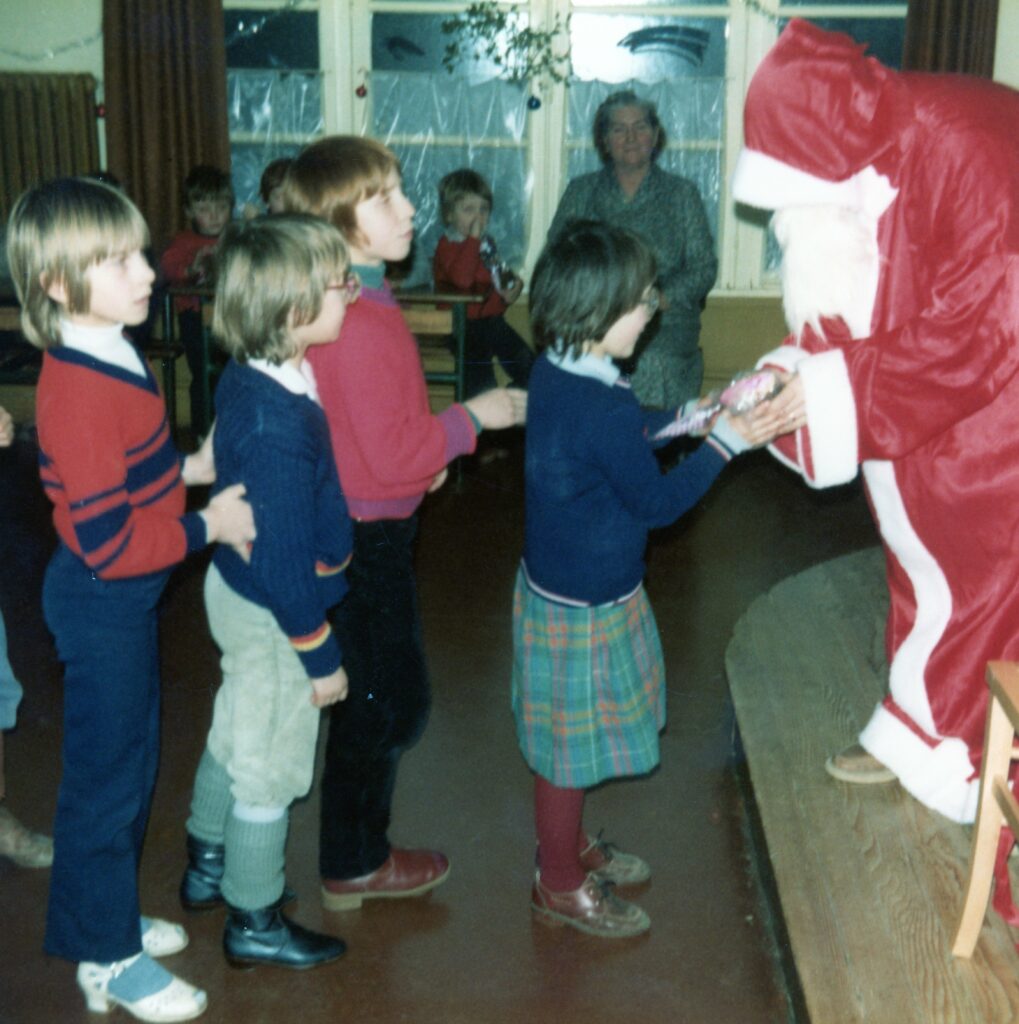

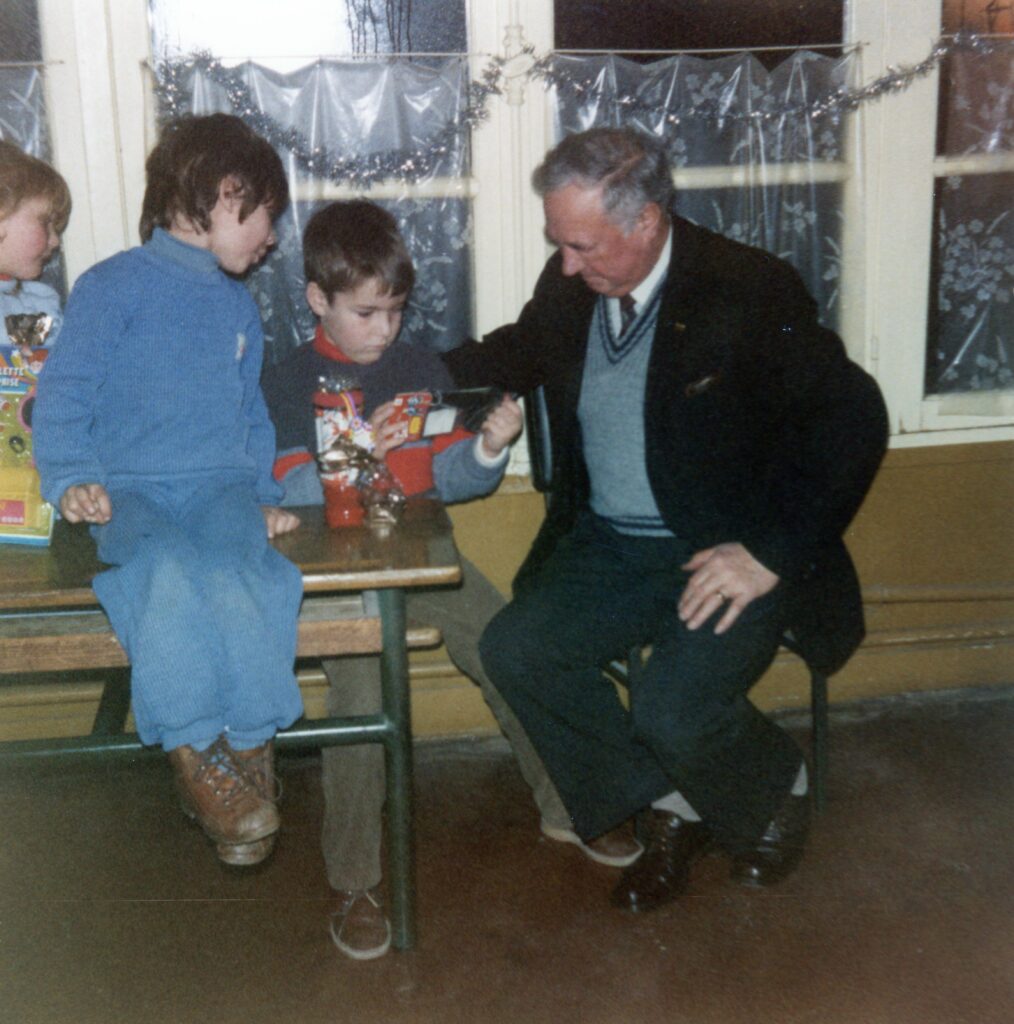

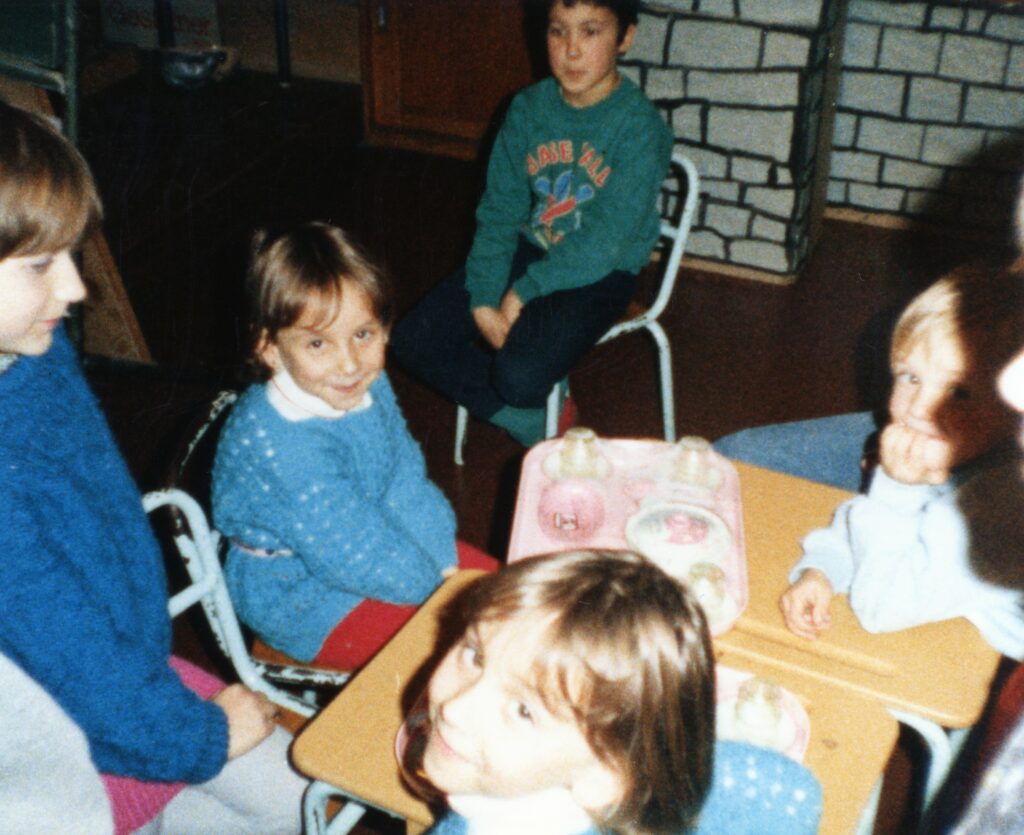

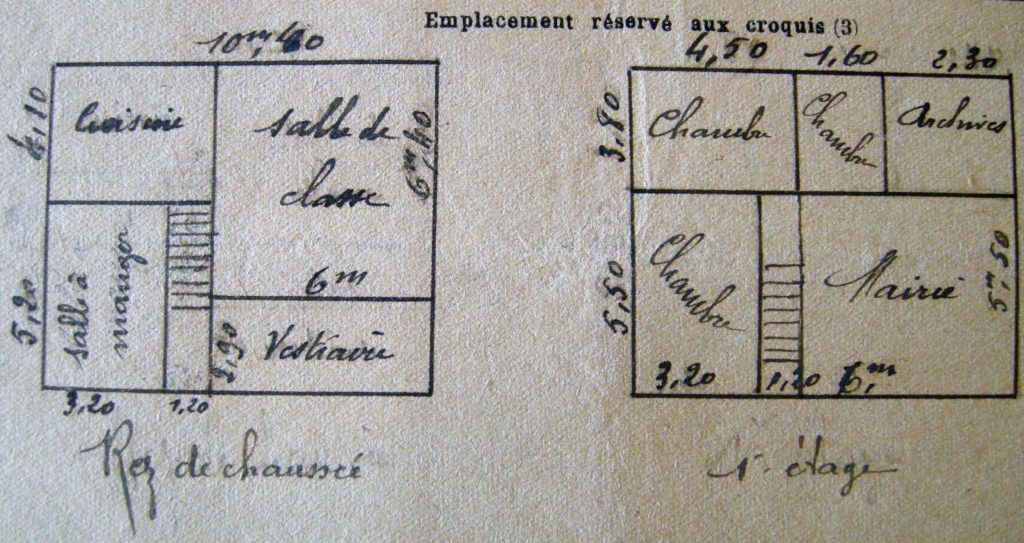

Noël est le moment attendu par tous les enfants du village, et fêté à l’école dans la salle de classe, décorée de guirlandes et d’un grand sapin, avec distribution de cadeaux par le père Noël. Jusqu’en 1977, elle ne concerne que le village, mais avec le regroupement pédagogique entre Draize (Ardennes), La Romagne (Ardennes) et La Neuville-lès-Wasigny (Ardennes), elle devient commune aux trois écoles.

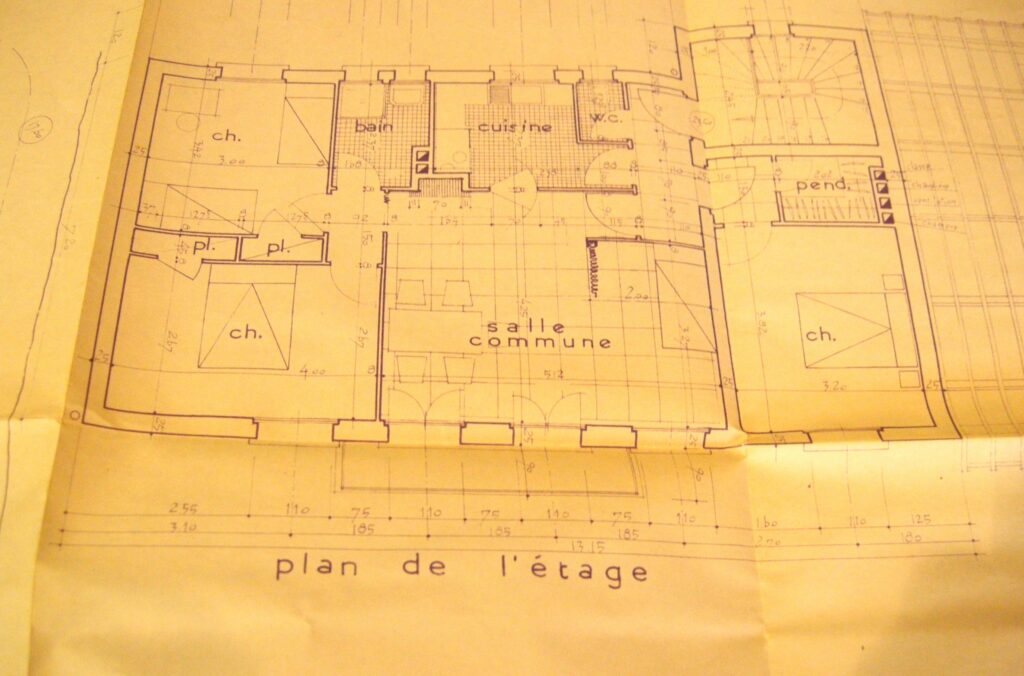

Draize (Ardennes) accueille la classe enfantine et le cours préparatoire de madame Roda puis de Danielle Carpentier ; La Romagne, les cours élémentaires 1 et 2 de Pierre Fleury ; « La Neuville[1] », les cours moyens 1 et 2 de Jacques Dulieu.

[1] Appellation plus couramment utilisée par ses habitants que Neuville-lès-Wasigny.

En plus du père Noël, il arrive aussi que passe à La Romagne saint Nicolas[1], fêté le 6 décembre selon le calendrier liturgique, pour récompenser les enfants sages.

[1] Il est le protecteur des enfants et écoliers, des marins, des bateliers, etc. Patron de la Lorraine, il a longtemps été célébré également dans les Ardennes.

Noël se passe toujours à la Romagne ou à « La Neuville », mais jamais à Draize (Ardennes), car la salle de classe est trop petite pour accueillir l’ensemble des élèves.

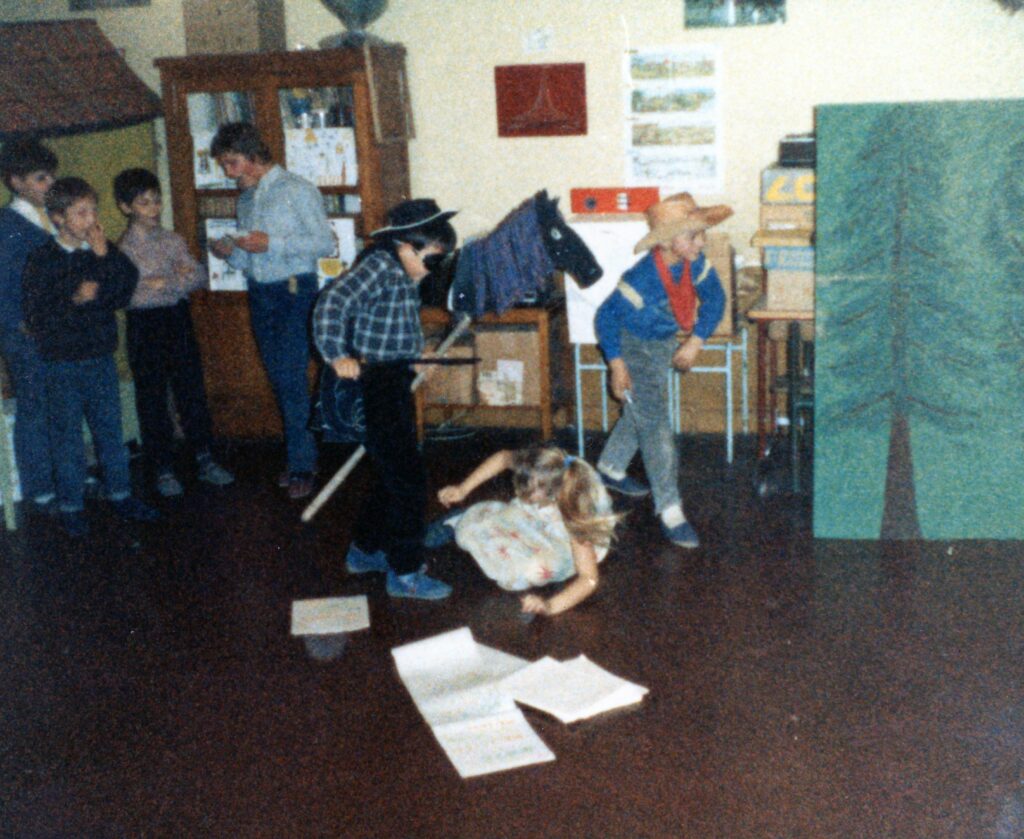

Ces derniers préparent des divertissements musicaux et des saynètes récréatives. L’exiguïté des lieux scolaires ne permet malheureusement pas aux parents d’assister à ces spectacles, à leur grande déception.

Noël 1987, école de La Romagne, saynète, cow-boys tirant au revolver et cheval bâton. Photographie ancienne en couleurs, collection privée, avec l’aimable autorisation de monsieur Pierre Fleury.

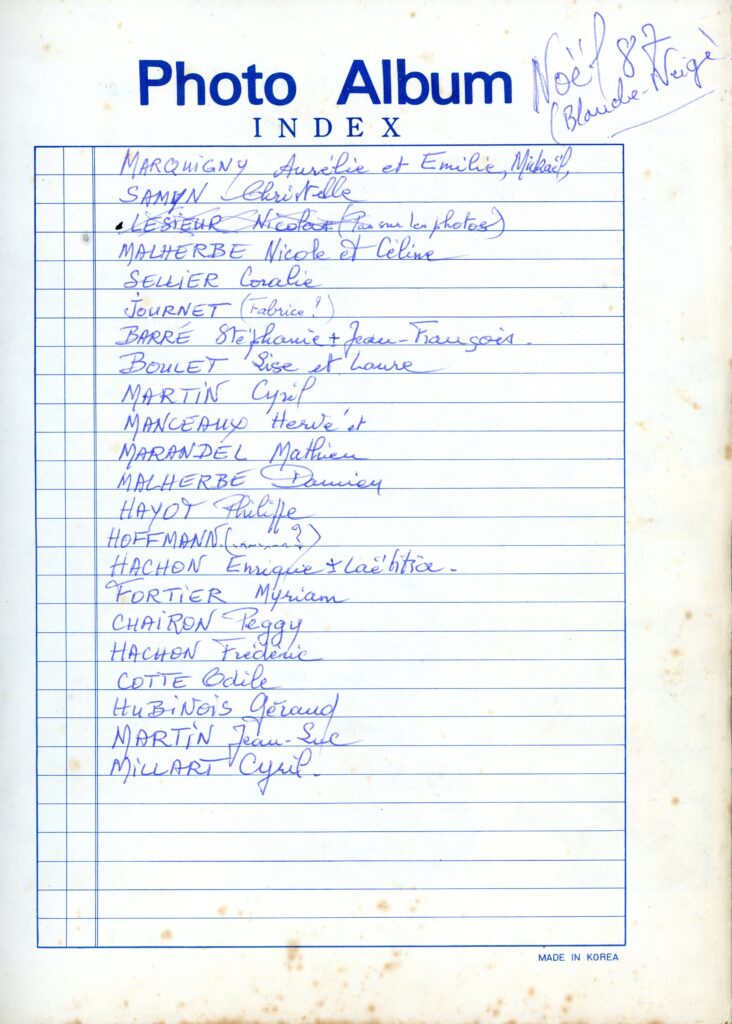

Pour Noël 1987, l’école de La Romagne met en scène Blanche-Neige, librement inspirée du conte des frères Grimm et du film de Walt Disney. Non seulement, les élèves ont appris leur rôle, mais ils ont aussi confectionné les costumes et les décors.

Après la fermeture de l’école de La Romagne, les moments festifs sont organisés différemment pour les enfants.

![Petit écolier et son cartable. Photographie ancienne en couleurs d’après une diapositive, collection privée de l’abbé Pierre Médéric Buché † [fonds déposé à la mairie de La Romagne (Ardennes)], avec l’aimable autorisation de monsieur René Malherbe, maire de la commune.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/06/Petit-ecolier-et-cartable-diapositive-abbe-Pierre-Mederic-Buche-683x1024.jpg)

En 1999, naît en début d’année un projet d’illuminations du village, qui se réalise en décembre de la même année, avec remise de cadeaux aux enfants et l’installation d’un petit chalet, où sont servies, par des bénévoles, des boissons chaudes et des gaufres.

![Gaufres ardennaises & gaufrier traditionnel. Préparation de pâte à la papinette. Photographie ancienne en couleurs d’après une diapositive, collection privée de l’abbé Pierre Médéric Buché † [fonds déposé à la mairie de La Romagne (Ardennes)], avec l’aimable autorisation de monsieur René Malherbe, maire de la commune.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/06/Gaufres-ardennaises-gaufrier-traditionnel-diapositive-abbe-Pierre-Mederic-Buche-683x1024.jpg)

Gaufres ardennaises & gaufrier traditionnel. Préparation de pâte à la papinette. Photographie ancienne en couleurs d’après une diapositive, collection privée de l’abbé Pierre Médéric Buché † [fonds déposé à la mairie de La Romagne (Ardennes)], avec l’aimable autorisation de monsieur René Malherbe, maire de la commune.

La rue Haute, artère principale du village qui mène de La Romagne à Rocquigny (Ardennes), est mise en valeur par des scènes lumineuses et des sapins enguirlandés fournis par la mairie. Les anciens ne sont pas oubliés. Ils reçoivent en novembre ou décembre un panier garni.

Préparation de pâte à la papinette. Photographie ancienne en couleurs d’après une diapositive, collection privée de l’abbé Pierre Médéric Buché † [fonds déposé à la mairie de La Romagne (Ardennes)], transmise par monsieur Yves Albertini †, conseiller municipal, avec l’aimable autorisation de monsieur René Malherbe, maire de la commune.

![Préparation de pâte à la papinette. Photographie ancienne en couleurs d’après une diapositive, collection privée de l’abbé Pierre Médéric Buché † [fonds déposé à la mairie de La Romagne (Ardennes)], transmise par monsieur Yves Albertini †, conseiller municipal, avec l’aimable autorisation de monsieur René Malherbe, maire de la commune.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/06/Preparation-de-pate-a-la-papinette-diapositive-abbe-Pierre-Mederic-Buche-1024x683.jpg)

D’autres fêtes ponctuelles animent parfois ce village, comme l’unique fête du Cheval organisée le 17 septembre 2006 par monsieur Denisson, ou la fête des Villages voisins, qui se passe tour à tour à Givron (Ardennes), Saint-Jean-aux-Bois (Ardennes) et à La Romagne.

Très récemment, une nouvelle association[1] a vu le jour au Bois Diot, Y’a yauque[2], à l’initiative de Romain Montreuil. Elle propose des événements trois fois par an (mi-mai, fin octobre au moment d’Halloween[3], et avant Noël), valorisant l’artisanat ardennais et les produits locaux, dans une ambiance musicale.

[1] Son objet est, selon sa déclaration en sous-préfecture de Rethel (Ardennes) le 15 novembre 2023 de « promouvoir et valoriser le patrimoine agricole matériel et immatériel ardennais par l’organisation d’évènements, de rencontres et de moments de partage autour de valeurs et de connaissances communes dans des fermes et lieux liés au patrimoine agricole local ».

[2] Patois ardennais qui signifie « Il y a quelque chose ».

[3] Cette fête est parfois amalgamée avec Samain.

A travers toutes ces journées, La Romagne montre son attachement à la tradition, l’engagement de sa population, et son dynamisme par la création d’évènements nouveaux[1].

[1] Voir les résultats de l’enquête de mai 2023 Loisirs des villes, loisirs des champs ? réalisée par Edwige Millery et Léa Garcia, du Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation (DEPS) du ministère de la Culture.

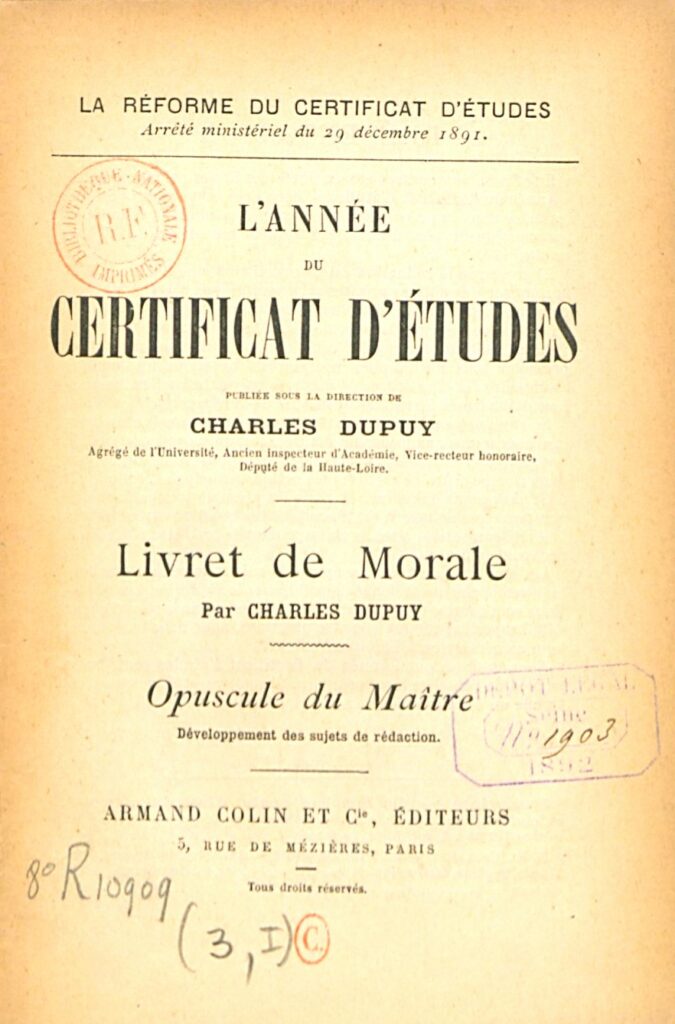

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMM-1194164, Dupuy, Charles (auteur et directeur de la publication), Livret de morale [opuscule de l’élève] : questions, résumés, sujets de rédaction (L'Année du certificat d'études), Paris : Armand Colin, 1892, 1 vol. (38 p.), page non paginée, vue 5/48, consultable en ligne sur Gallica, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 8-R-10909 (3,2).](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/11/Certificats-detudes-Livret-de-morale-questions-resumes-sujets-de-redaction-Charles-Dupuy-1-669x1024.jpeg)

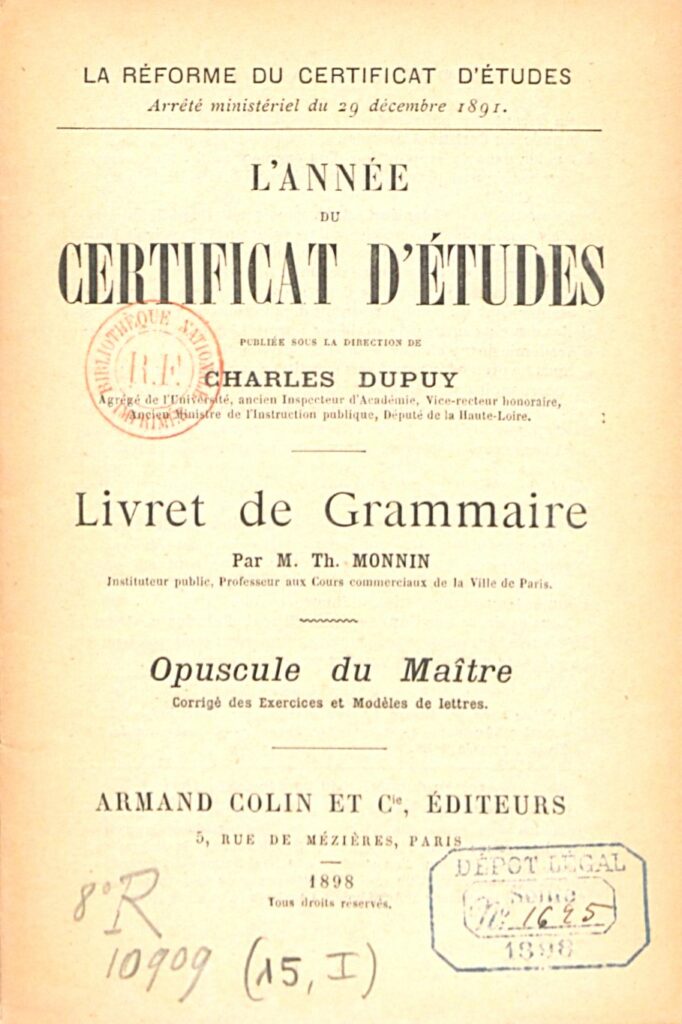

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMM-1197056, Dupuy, Charles (sous la direction de) ; Monin, Th., (instituteur), Livret de grammaire [opuscule de l’élève] : règles usuelles, exercices (L'Année du certificat d'études), Paris : Armand Colin, 1898, 1 vol. (48 p.), page non paginée, vue 3/52, consultable en ligne sur Gallica, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 8-R-10909 (15,2).](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/11/Certificats-detudes-Livret-de-grammaire-regles-usuelles-exercices-Monnin-689x1024.jpeg)

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, IFN-52514233, Vidal de La Blache, Paul (cartographe), Termes de géographie : paysage de la région tempérée ; région tropicale. – Au verso : paysage polaire ; port de mer, Paris : Armand Colin, 1885, 1 feuille en couleurs, 117 x 98 cm, vues 1/2 et 2/2 consultables en ligne sur Gallica, lot d’images reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, GE AA-25 (1/1 BIS-1885). [Note : atlas de 22 cartes murales, parlantes au recto, muettes au verso. Documents cartographiques n° 1 et 1 bis].](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/11/Enseignement-carte-1-Armand-Colin-compagnie-paysage-de-la-region-temperee-region-tropicale-1.jpeg)

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, IFN-52514233, Vidal de La Blache, Paul (cartographe), Termes de géographie : paysage de la région tempérée ; région tropicale. – Au verso : paysage polaire ; port de mer, Paris : Armand Colin, 1885, 1 feuille en couleurs, 117 x 98 cm, vues 1/2 et 2/2 consultables en ligne sur Gallica, lot d’images reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, GE AA-25 (1/1 BIS-1885). [Note : atlas de 22 cartes murales, parlantes au recto, muettes au verso. Documents cartographiques n° 1 et 1 bis].](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/11/Enseignement-carte-1-bis-Armand-Colin-compagnie-paysage-polaire-port-de-mer-1-1024x941.jpeg)

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMM-1197055, Dupuy, Charles (sous la direction de) ; Matruchot, Louis (auteur), Livret de botanique agricole [opuscule de l’élève] : questions – réponses – sujets de rédaction (L'Année du certificat d'études), Paris : Armand Colin, 1894, 1 vol. (38 p.), page non paginée, vue 3/44, consultable en ligne sur Gallica, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 8-R-10909 (12,2).](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/11/Certificats-detudes-Livret-de-botanique-agricole-questions-resumes-sujets-de-redaction-Louis-Matruchot-663x1024.jpeg)

![Archives départementales des Ardennes, 8FI 14 [série FI = documents figurés, quelle que soit leur date, sous-série 8FI = cartes postales], Charleville – quai de la Madeleine et école normale d’institutrices, cliché Limbour (photographe) & J. Winling (éditeur), carte postale ancienne en noir et blanc, virage sépia, consultable en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/11/Enseignement-quai-de-la-Madeleine-et-ecole-normale-dinstitutrices-1024x650.jpg)

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, IFN-52514234, Vidal de La Blache, Paul (cartographe), France : villes, échelle au 1 : 1 100 000. Paris : Armand Colin, 1885, 1 feuille en couleurs, 117 x 98 cm, vue 1/2, consultable en ligne sur Gallica, image reproduite d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, GE AA-25 (5/5 BIS-1885). [Note : atlas de 22 cartes murales, parlantes au recto, muettes au verso. Document cartographique n° 5].](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/11/Enseignement-carte-5-Armand-Colin-compagnie-France-villes-P.-Vidal-Lablache-1024x906.jpeg)

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, IFN-52514234, Vidal de La Blache, Paul (cartographe), France : villes, échelle au 1 : 1 100 000. Paris : Armand Colin, 1885, 1 feuille en couleurs, 117 x 98 cm, vue 2/2, consultable en ligne sur Gallica, image reproduite d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, GE AA-25 (5/5 BIS-1885). [Note : atlas de 22 cartes murales, parlantes au recto, muettes au verso. Document cartographique n° 5 bis].](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/11/Enseignement-carte-5-bis-Armand-Colin-compagnie-France-villes-P.-Vidal-Lablache-1-1024x917.jpeg)

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMM-1197057, Dupuy, Charles (sous la direction de) ; Guéchot, M. (auteur), Livret de langue française [opuscule de l’élève] : questions et réponses – modèles de devoirs (L'Année du certificat d'études), Paris : Armand Colin, 1896, 1 vol. (38 p.), page non paginée, vue 3/44, consultable en ligne sur Gallica, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 8-R-10909 (7,2).](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/11/Certificats-detudes-Livret-de-langue-francaise-questions-et-reponses-modeles-de-devoirs-Guechot-644x1024.jpeg)

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, IFN-10525063, Moreau-Nélaton, Étienne (collectionneur), [recueil de célébrités du XIXe siècle], [entre 1860 et 1880 environ], album de 50 photographies positives sur papier albuminé, format carte de visite, image 33 [portrait de Jules Ferry par Bacard fils photographe], page non paginée, vue 33/116, consultable en ligne sur Gallica, image reproduite d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 4-NA-109 (2).](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/11/Enseignement-photographie-de-Jules-Ferry-par-Bacard-fils-photographe.jpeg)

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMM-1197059, Dupuy, Charles (sous la direction de) ; Laloi, Pierre (auteur), Livret d'instruction civique [opuscule de l’élève] : questions – résumés – sujets de rédaction, (L'Année du certificat d'études), Paris : Armand Colin, [1892, Nota bene : date d'après le tampon du dépôt légal], 1 vol. (40 p.), page non paginée, vue 5/50, consultable en ligne sur Gallica, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 8-R-10909 (8,2).](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/11/Certificats-detudes-Livret-dinstruction-civique-opuscule-de-leleve-Pierre-Laloi-656x1024.jpeg)

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMM-1197058, Dupuy, Charles (sous la direction de) ; Laloi, Pierre (auteur), Livret d'instruction civique : opuscule du maître –résumés – développement des sujets de rédaction, (L'Année du certificat d'études), Paris : Armand Colin, [1892, Nota bene : date d'après le tampon du dépôt légal], 1 vol. (40 p.), page non paginée, vue 7/50, consultable en ligne sur Gallica, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 8-R-10909 (8,1).](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/11/Certificats-detudes-Livret-dinstruction-civique-opuscule-du-maitre-Pierre-Laloi-663x1024.jpeg)

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, IFN-52514112, Vidal de La Blache, Paul (cartographe), Planisphère : colonies françaises, Paris : Armand Colin, XIXe siècle, 1 feuille en couleurs, 117 x 98 cm, vue 1/2, consultable en ligne sur Gallica, image reproduite d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, GE AA-25 (22/22 BIS-18..). [Note : atlas de 22 cartes murales, parlantes au recto, muettes au verso. Document cartographique n° 22].](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/11/Enseignement-planisphere-colonies-francaises-carte-22-P.-Vidal-Lablache-1024x931.jpeg)

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, IFN-52514112, Vidal de La Blache, Paul (cartographe), Planisphère : colonies françaises, Paris : Armand Colin, XIXe siècle, 1 feuille en couleurs, 117 x 98 cm, vue 2/2, consultable en ligne sur Gallica, image reproduite d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, GE AA-25 (22/22 BIS-18..). [Note : atlas de 22 cartes murales, parlantes au recto, muettes au verso. Document cartographique n° 22 bis].](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/11/Enseignement-planisphere-colonies-francaises-carte-22-bis-P.-Vidal-Lablache-1024x941.jpeg)

![Archives départementales des Ardennes, 8FI 14 [série FI = documents figurés, quelle que soit leur date, sous-série 8FI = cartes postales], Charleville – l’école normale de jeunes filles et l’école maternelle, annexe rue Jean-Baptiste-Clément, J. Winling (éditeur), carte postale ancienne en noir et blanc, virage sépia, consultable en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/11/Enseignement-ecole-normale-de-jeunes-filles-et-lecole-maternelle-annexe-rue-Jean-Baptiste-Clement-1024x659.jpg)

![Archives départementales des Ardennes, 8FI 14 [série FI = documents figurés, quelle que soit leur date, sous-série 8FI = cartes postales], Charleville – école normale d’institutrices – construite en 1884 par M. Jules Racine, architecte départemental, J. Winling (éditeur), carte postale ancienne en noir et blanc, virage sépia, consultable en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/11/Enseignement-ecole-normale-de-filles-construite-en-1884-par-Jules-Racine-1024x661.jpg)

![Archives départementales des Ardennes, 8FI 14 [série FI = documents figurés, quelle que soit leur date, sous-série 8FI = cartes postales], 18. Charleville – école normale [Nota bene : la mention « des filles » a été ajoutée à l’encre en écriture manuscrite], Maurice Guillaume (éditeur), carte postale ancienne en noir et blanc, virage sépia, consultable en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/11/Enseignement-ecole-normale-des-filles-Charleville-1024x676.jpg)

![Archives départementales des Ardennes, 8FI 14 [série FI = documents figurés, quelle que soit leur date, sous-série 8FI = cartes postales], Charleville – école normale d’institutrices – construite en 1884 par M. Jules Racine, architecte départemental, J. Winling (éditeur), carte postale ancienne en noir et blanc, virage sépia, consultable en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/11/Enseignement-ecole-normale-dinstitutrices-Charleville-1024x661.jpg)

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, IFN-52505592, Vidal de La Blache, Paul (cartographe), France : départements, échelle au 1 : 1 000 000, Paris : Armand Colin, 1885, 1 feuille en couleurs, 117 x 98 cm, vue 1/2, consultable en ligne sur Gallica, image reproduite d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, GE AA-25 (4/4 BIS-1885). [Note : atlas de 22 cartes murales, parlantes au recto, muettes au verso. Document cartographique n° 4].](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/11/Enseignement-carte-4-Armand-Colin-compagnie-France-departements-P.-Vidal-Lablache-1024x906.jpeg)

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, IFN-52505592, Vidal de La Blache, Paul (cartographe), France : départements, échelle au 1 : 1 000 000, Paris : Armand Colin, 1885, 1 feuille en couleurs, 117 x 98 cm, vue 2/2, consultable en ligne sur Gallica, image reproduite d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, GE AA-25 (4/4 BIS-1885). [Note : atlas de 22 cartes murales, parlantes au recto, muettes au verso. Document cartographique n° 4 bis].](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/11/Enseignement-carte-4-bis-Armand-Colin-compagnie-France-departements-P.-Vidal-Lablache-1024x907.jpeg)

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMM-1197054, Dupuy, Charles (sous la direction de) ; Le Peyre, Jacques (auteur), Livret d'éducation morale pour les garçons [livret de l’élève] (L'Année du certificat d'études), Paris : Armand Colin, 1895, 1 vol. (39 p.), page non paginée, vue 3/44, consultable en ligne sur Gallica, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 8-R-10909 (11,2).](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/11/Certificat-detudes-education-morale-pour-les-garcons-livret-de-leleve-688x1024.jpeg)

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMM-1194156, Dupuy, Charles (sous la direction de) ; Le Peyre, Jacques (auteur), Livret d'éducation morale pour les garçons : opuscule du maître – développement des sujets de rédaction, (L'Année du certificat d'études), Paris : Armand Colin, [1896. Nota bene : date d'après le tampon du dépôt légal], 1 vol. (62 p.), page non paginée, vue 3/68, consultable en ligne sur Gallica, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 8-R-10909 (11,1).](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/11/Certificat-detudes-education-morale-pour-les-garcons-opuscule-du-maitre-647x1024.jpeg)

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMM-1194161, Dupuy, Charles (sous la direction de) ; Monnin, Th., (auteur), Livret d'arithmétique [opuscule de l’élève] : arithmétique, géométrie, exercice, problèmes (L'Année du certificat d'études), Paris : Armand Colin, 1901, 1 vol. (47 p.), page non paginée, vue 3/52, consultable en ligne sur Gallica, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 8-R-10909 (14,2).](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/11/Certificat-detudes-arithmetique-Livret-geometrie-exercices-problemes-653x1024.jpeg)

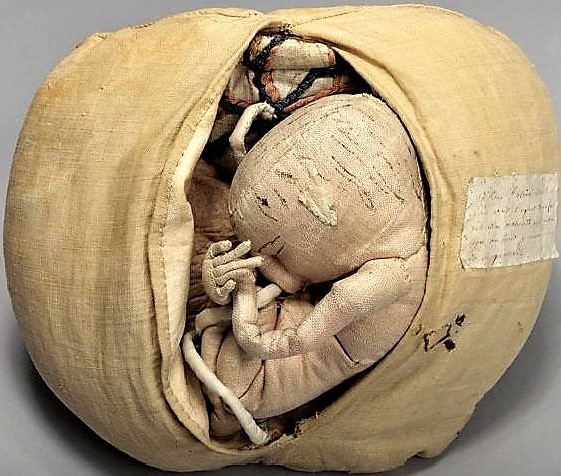

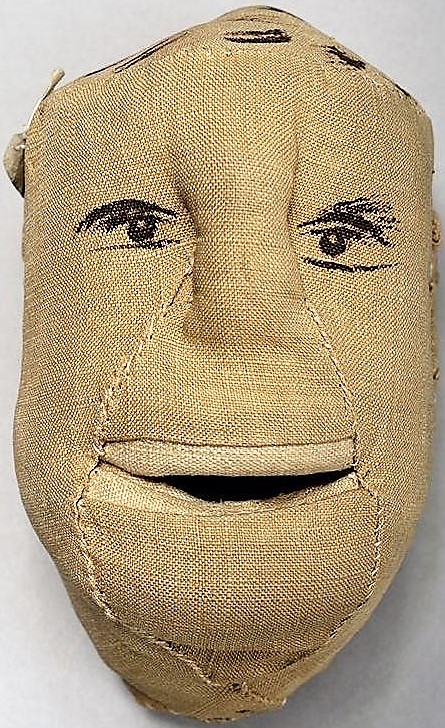

![Bibliothèque nationale de France, NUMM-9766051, Le Boursier Du Coudray, madame, Abrégé de l'art des accouchemens, dans lequel on donne les préceptes nécessaires pour le mettre heureusement en pratique [...] par madame Le Boursier Du Coudray, ancienne maîtresse sage-femme de Paris, Paris : chez la Veuve Delaguette, 1759, texte numérisé d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 8-TE121-43, consultable en ligne sur Gallica.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2021/04/Sages-femmes-Abrege-de-lart-des-accouchements-571x1024.jpeg)

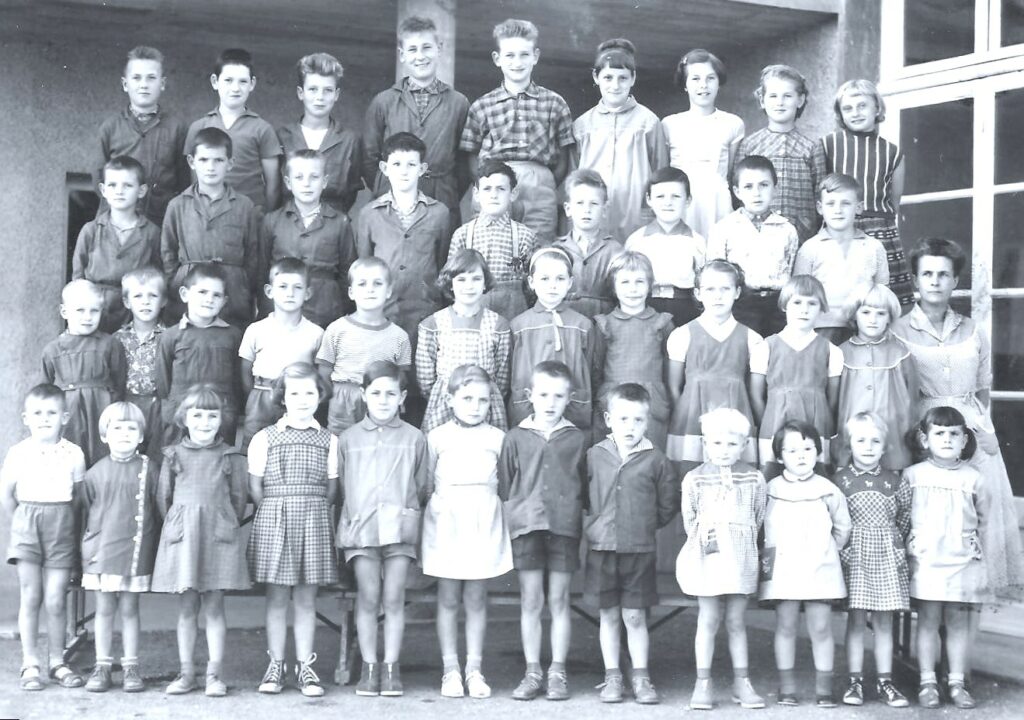

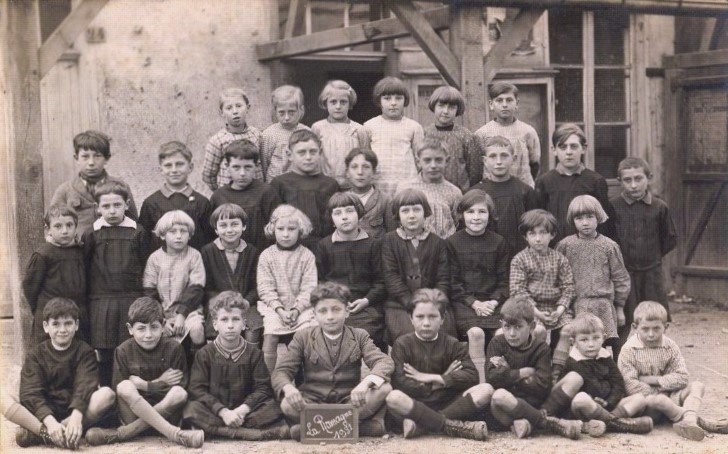

![La dernière promotion (année scolaire 1952/1953) de l'ancienne école accompagnée de son instituteur, monsieur René Jonnart. Cette photographie de la promotion 1953 se lit de bas en haut et de gauche à droite. Première rangée : Daniel ou Maurice Lavric, Raymond Marandel, Françoise, Cugnart, Yvette Lelong, Martine Mouton, Michel Mauroy, Jean-Michel Taillette, Alain Mouton. Deuxième rangée : Georges Malherbe, [debout], François Lavric, Jean-Claude Milhau, Yves Albertini †, Jean-Michel Guillaume, Alain Ravignon, Michel Lesein, Jean-Michel Milhau, Norbert Lelong. Troisième rangée : Jeannine Courtois, Colette Cugnard, Jacky Ravignon, Michel Marandel. (collection privée, avec l’aimable autorisation de monsieur Georges Malherbe).](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2021/01/Blog-derniere-promotion-1953-de-lancienne-ecole-1024x707.jpg)