![Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMM-6350372, Historique du 30e régiment de dragons : campagne 1914-1918, Nancy ; Paris ; Strasbourg : Berger-Levrault, [19..], 36 p., texte numérisé d’après le document original du Service historique de la Défense, 2012-180401, consultable en ligne sur Gallica.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2021/02/30e-regiment-de-dragons-Gallica-2-650x1024.jpeg)

Gingembre, Emile, boucher (« sait tuer »), classe de mobilisation non indiquée, n° matricule du recrutement 1825[1], né le 8 octobre 1889 à La Romagne, fils d’André Emile Gingembre et de Marie Aline Ronsin.

Emile Gingembre, mobilisé au 30e régiment de dragons, passe au 1er génie à Versailles le 7 janvier 1916 puis au 21e génie le 1er avril 1918. Il a été démobilisé le 27 juillet 1919.

[1] Archives départementales des Ardennes, 1R 221 [série R = affaires militaires, organismes de temps de guerre, sous-série 1R = préparation militaire et recrutement de l’armée, mobilisation, recensement des classes], registre matricule consultable en ligne.

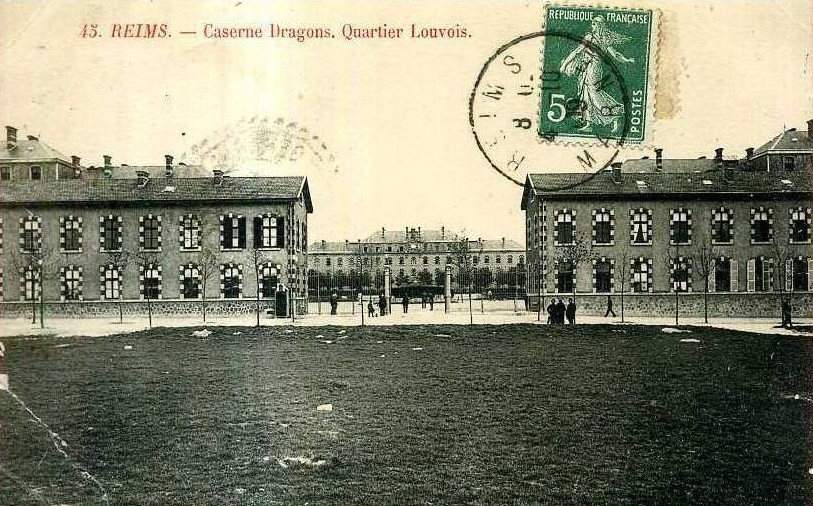

Gosset, Emile Fernand, instituteur, classe de mobilisation 1898, n° matricule du recrutement 2135[1], né le 24 janvier 1879 à La Romagne, fils de Jean Nicolas Joseph Emile Gosset et d’Anne Philomène Trébuchet.

Emile Fernand Gosset, en unité combattante du 5 août 1914 au 18 février 1918, a été promu caporal-fourrier le 26 juin 1915, sergent-fourrier le 26 janvier 1916, puis sergent-major le 27 juin 1916. Il a été affecté au 9e bataillon du 135e régiment d’infanterie le 14 février 1918 puis au 9ème bataillon du 43ème régiment d’infanterie. Son congé de démobilisation a eu lieu le 20 janvier 1919.

[1] Archives départementales de la Marne, centre de Reims, 1R 1156 [série R = affaires militaires, organismes de temps de guerre, sous-série 1R = préparation militaire et recrutement de l’armée, mobilisation, recensement des classes], registre matricule consultable en ligne.

Hézette, Louis Julien, manœuvrier puis meuleur, classe de mobilisation 1898, n° matricule du recrutement 796[1], né le 20 mai 1881 à La Romagne, fils de Philomen Paulin Hezette et de Marie Catherine Léa Boudsocq.

Louis Julien Hézette est en unité combattante au 255e régiment, du 3 août 1914 au 13 avril 1916, puis du 9 août 1916 au 27 juillet 1918. Il est ensuite affecté au 103e régiment d’infanterie, où il se trouve du 9 septembre 1918 au 11 novembre. Il se rengage à la fin de la guerre.

[1] Archives départementales des Ardennes, 1R 161 [série R = affaires militaires, organismes de temps de guerre, sous-série 1R = préparation militaire et recrutement de l’armée, mobilisation, recensement des classes], registre matricule consultable en ligne.

Lacour, Marcel Georges, ouvrier agricole, classe de mobilisation non indiquée, n° matricule du recrutement 2184[1], décoré de la médaille de la victoire, de la médaille commémorative française de la Grande Guerre et de la médaille militaire (par décret du 9 juillet 1928), né le 6 novembre 1880 à La Romagne, fils d’Auguste Lacour et de Florestine Dela.

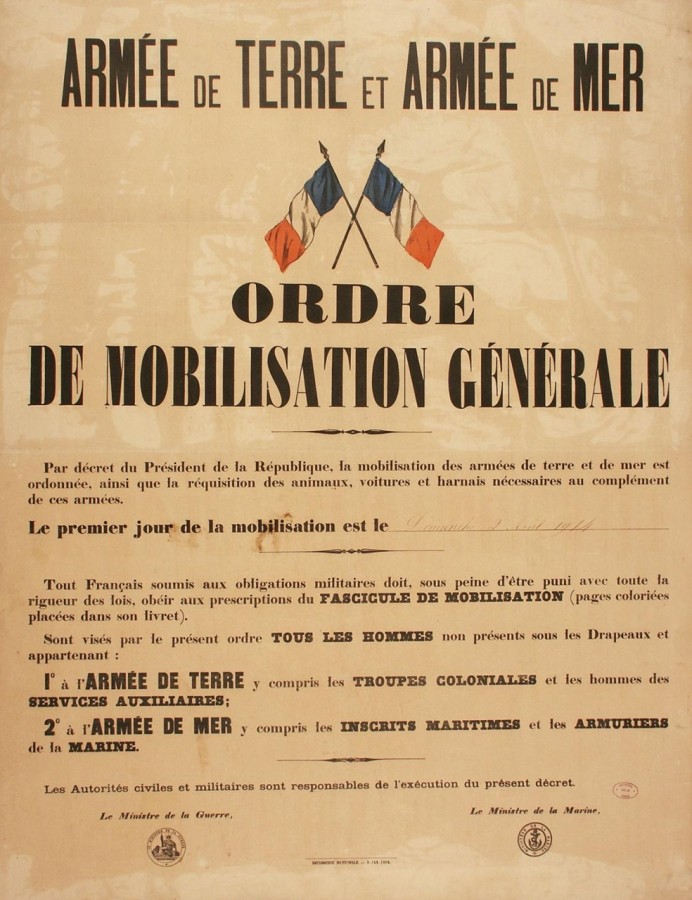

Marcel Georges Lacour, parti en 1901 dans le 16e régiment de dragons et envoyé dans la disponibilité le 22 septembre 1904, a rejoint par ordre de mobilisation générale la 6e légion de gendarmerie le 2 août 1914. Il s’y est rengagé après la première guerre mondiale. Il a été admis comme officier de carrière le 1er avril 1928.

[1] Archives départementales de la Marne, centre de Reims, 1R 1266 [série R = affaires militaires, organismes de temps de guerre, sous-série 1R = préparation militaire et recrutement de l’armée, mobilisation, recensement des classes], registre matricule consultable en ligne.

Lallement, Elie Abel Félicien, ouvrier maréchal-ferrant, puis maréchal-forgeron, classe de mobilisation 1902, n° matricule du recrutement 2093[1], décoré de la médaille de la victoire et de la médaille commémorative de la Grande Guerre, né le 1er juin 1889 à La Romagne, fils d’Arsène Lallement et de Marie Clotilde Eugénie Cugnart.

Emile Abel Félicien Lallement, mobilisé au 3e régiment de cuirassiers, passe ensuite au 33e régiment d’artillerie (le 31 janvier 1916) puis au 49e régiment d’artillerie (le 8 décembre 1916). Du 25 décembre 1916 au 27 mai 1917, il est dirigé sur l’armée d’Orient, non combattante. Il passe au 115e régiment d’artillerie lourde avant d’être réaffecté au 49e (le 27 mai 1917), puis au 33e régiment d’artillerie (le 23 février 1918). Il est démobilisé le 13 février 1919.

[1] Archives départementales des Ardennes, 1R 224 [série R = affaires militaires, organismes de temps de guerre, sous-série 1R = préparation militaire et recrutement de l’armée, mobilisation, recensement des classes], registre matricule consultable en ligne.

Lallement, Victor Elie, maréchal-ferrant, conducteur d’automobiles, classe de mobilisation non indiquée, n° matricule du recrutement 193[1], décoré de la croix de guerre avec étoile de bronze, né le 25 février 1886 à La Romagne, fils d’Arsène Lallement et de Marie Clotilde Eugénie Cugnart.

Victor Elie Lallement est cité à l’ordre du 155e régiment d’infanterie du 28 novembre 1918 : « soldat brave et dévoué, a toujours donné entièrement satisfaction dans l’accomplissement de ses fonctions et principalement pendant les combats offensifs d’août et septembre 1918 ».

[1] Archives départementales des Ardennes, 1R 200 [série R = affaires militaires, organismes de temps de guerre, sous-série 1R = préparation militaire et recrutement de l’armée, mobilisation, recensement des classes], registre matricule consultable en ligne.

Lambert, Auguste Julien, ouvrier agricole puis poseur au service des voies, classe de mobilisation 1902, carte du combattant n° 7734, n° matricule du recrutement 1351[1], né le 25 juin 1893 à La Romagne, fils de Jules Emile Lambert et de Marie Léontine Fétrot.

Auguste Julien Lambert a été incorporé au 61e régiment d’artillerie de campagne puis au 13e régiment d’artillerie de campagne le 1e juillet 1919.

[1] Archives départementales des Ardennes, 1R 270 [série R = affaires militaires, organismes de temps de guerre, sous-série 1R = préparation militaire et recrutement de l’armée, mobilisation, recensement des classes], registre matricule consultable en ligne.

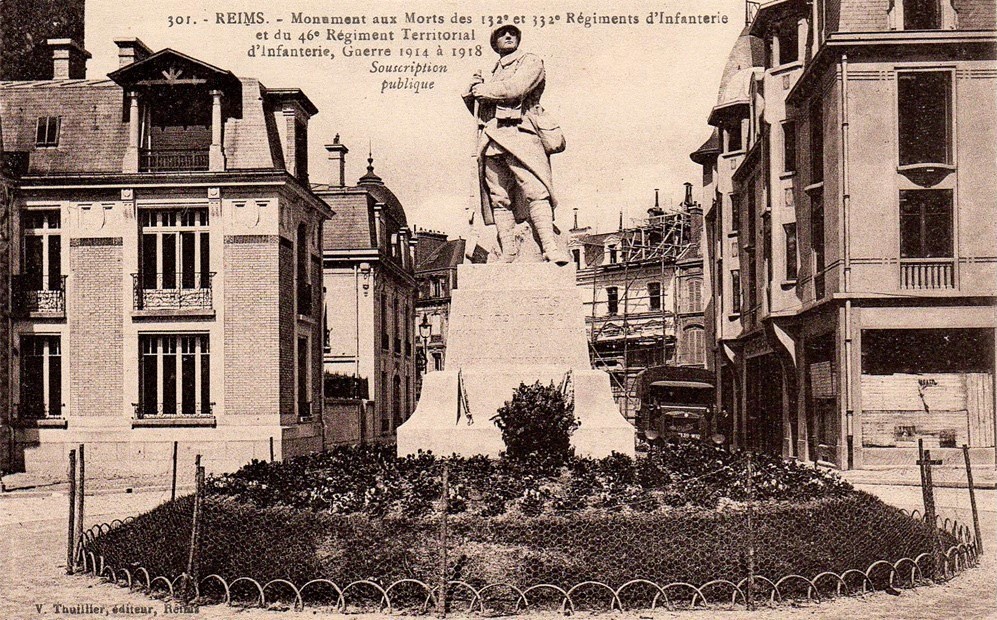

Lambert, Auguste Ulysse, domestique de culture, puis jardinier, classe de mobilisation 1904, n° matricule du recrutement 162[1], carte du combattant délivrée le 28 février 1930, né le 10 avril 1890 à La Romagne, fils de Jules Emile Lambert et de Marie Léontine Fétrot.

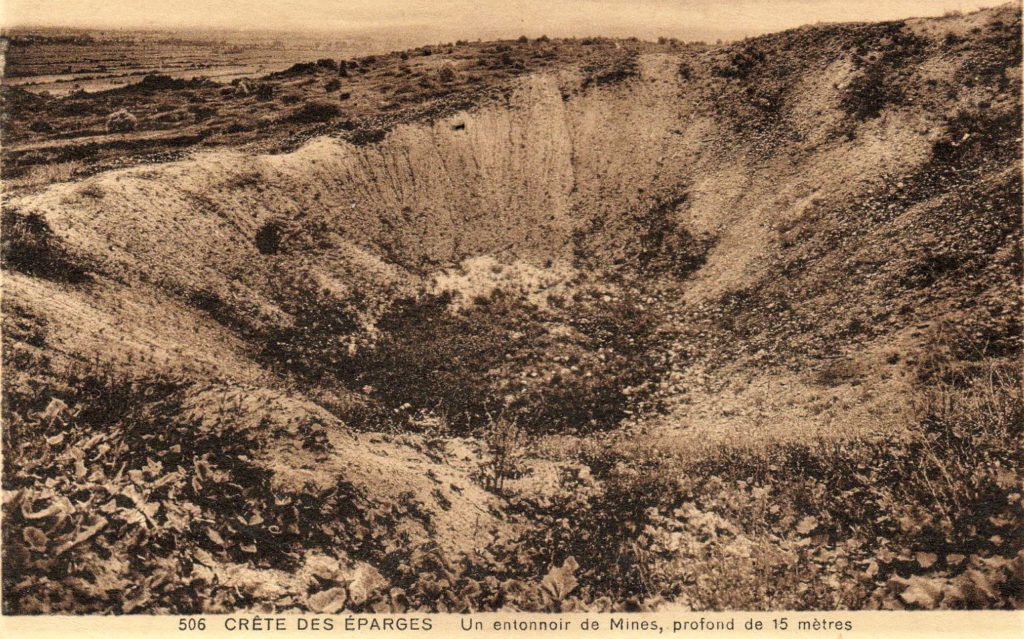

Auguste Ulysse Lambert, mobilisé au 132e d’infanterie, est fait prisonnier aux Éparges le 8 mai 1915. Il est évacué par le centre de rapatriement de Nancy et arrive au dépôt transition isolé de la 6e région le 16 décembre 1918, selon un avis du 132e régiment d’infanterie du 14 janvier 1919. Son congé de démobilisation débute le 17 juillet 1919.

[1] Archives départementales des Ardennes, 1R 234 [série R = affaires militaires, organismes de temps de guerre, sous-série 1R = préparation militaire et recrutement de l’armée, mobilisation, recensement des classes], registre matricule consultable en ligne.

Lange, Pierre Arthur, cultivateur, classe de mobilisation 1887, n° de matricule du recrutement 123[1], né le 29 juillet 1867 à La Romagne, fils d’Auguste Lange et d’Aglaé Eliacime Larmigny.

Pierre Arthur Lange, parti le 10 novembre 1888 au 37e régiment d’infanterie, caporal maître-armurier le 25 septembre 1890, rappelé par ordre du 1e août 1914, puis libéré le 2 septembre 1914, est resté en pays envahi pendant toute la durée de l’occupation allemande.

[1] Archives départementales de la Marne, centre de Reims, 1R1128 [série R = affaires militaires, organismes de temps de guerre, sous-série 1R = préparation militaire et recrutement de l’armée, mobilisation, recensement des classes], registre matricule consultable en ligne.

Larchet, Alfred Zéphirin, manœuvrier, classe de mobilisation non indiquée, n° matricule du recrutement 632[1], décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre avec palme, né le 29 avril 1882 à La Romagne, fils de Léon Ponce Larchet et de Désirée Lebrun.

Alfred Zéphirin Larchet a été cité à l’ordre du régiment par décision 1218 du grand quartier général le 31 juillet 1915 : « A eu les pieds gelés à la suite d’un séjour prolongé dans les tranchées. Il a été amputé du pied gauche et a subi la désarticulation du gros orteil droit. S’est toujours bien conduit, très bon soldat sous tous les rapports ». Il a fait une campagne contre l’Allemagne du 12 août 1914 au 29 avril 1916.

[1] Archives départementales des Ardennes, 1R 169 [série R = affaires militaires, organismes de temps de guerre, sous-série 1R = préparation militaire et recrutement de l’armée, mobilisation, recensement des classes], registre matricule consultable en ligne.

Ledouble, Jean Baptiste Jules, sans profession, classe de mobilisation non indiquée, n° matricule du recrutement 2256[1], né le 31 août 1892 à La Romagne, fils de Jean Baptiste Ovide Ledouble et de Marie Catherine Brodier.

Jean Baptiste Jules Ledouble est exempté de service militaire. Il est pris dans les lignes allemandes le 28 août 1914 et sera délivré de l’occupation le 6 novembre 1918.

[1] Archives départementales des Ardennes, 1R 259 [série R = affaires militaires, organismes de temps de guerre, sous-série 1R = préparation militaire et recrutement de l’armée, mobilisation, recensement des classes], registre matricule consultable en ligne.

Legros, Victor Auguste, boulanger, classe de mobilisation non indiquée, n° matricule du recrutement 112[1], décoré de la croix de guerre avec étoile de bronze, né le 1er novembre 1883 à La Romagne, fils de Charles Adolphe Auguste Legros et de Maria Devie.

Victor Auguste Legros a rejoint la 3e section de COA[2] le 15 décembre 1915. Il est affecté au 5e régiment d’infanterie le 23 avril 1916, est incorporé au 35e régiment d’infanterie le 25 septembre 1916, au 242e régiment d’infanterie le 15 décembre 1916, puis au 372e régiment d’infanterie le 30 septembre 1917. Il a fait une campagne contre l’Allemagne du 3 août 1914 au 27 mars 1919. Il est cité à l’ordre du régiment n° 484 du 21 juin 1918 : « Très bon sous-officier au cours de l’attaque du 10 juin 1918, a fait preuve de la plus belle endurance et d’une énergie remarquable ». Son congé de démobilisation date du 27 mars 1919.

[1] Archives départementales des Ardennes, 1R 177 [série R = affaires militaires, organismes de temps de guerre, sous-série 1R = préparation militaire et recrutement de l’armée, mobilisation, recensement des classes], registre matricule consultable en ligne.

[2] Commis et ouvriers militaires d’administration.

Lelong, Jules Alcide, cultivateur, classe de mobilisation 1889, n° matricule du recrutement 1502[1], né le 16 octobre 1869 à La Romagne, fils de Jean Baptiste Joseph Lelong et de Zélie Canneaux.

Jules Alcide Lelong, mobilisé, est dégagé de ses obligations militaires le 2 septembre et pris dans les lignes allemandes à La Romagne le 9 septembre 1914. Il a participé à une campagne contre l’Allemagne du 1e août au 2 septembre 1914.

[1] Archives départementales de la Marne, centre de Reims, 1R 1151 [série R = affaires militaires, organismes de temps de guerre, sous-série 1R = préparation militaire et recrutement de l’armée, mobilisation, recensement des classes], registre matricule consultable en ligne.

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMM-6347738, Historique du 37e régiment territorial d'infanterie pendant la guerre 1914-1918, Nancy ; Paris ; Strasbourg : Berger-Levrault, [19..], 18 p., texte numérisé d’après le document original du Service historique de la Défense, 2012-179772, consultable en ligne sur Gallica.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2021/02/37e-regiment-territorial-dinfanterie-658x1024.jpeg)

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMM-6216971, 9e Régiment du génie : historique de la compagnie 6/1 pendant la guerre 1914-1918, Nancy ; Paris ; Strasbourg : Imprimerie Berger-Levrault, [19..], 16 p., texte numérisé d’après le document original du Service historique de la Défense, 2011-320394, consultable en ligne sur Gallica.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2021/02/9e-regiment-du-genie-Gallica-615x1024.jpeg)

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMM-6253889, 6e Groupe d'artillerie à pied d'Afrique : historique du corps pendant la campagne contre l'Allemagne 1914-1919, Alger : impr de Imbert, [19..], 76 p., texte numérisé d’après le document original du Service historique de la Défense, 2011-320980, consultable en ligne sur Gallica.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2021/02/6e-groupe-dartillerie-a-pied-dAfrique-637x1024.jpeg)

![Carré militaire allemand du cimetière communal de La Romagne [aujourd'hui disparu].](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2020/11/Plan-des-tombes-des-soldats-allemands-a-la-fin-de-la-premiere-guerre-714x1024.jpg)