La dernière décennie du XVIIe siècle est marquée, à La Romagne, comme dans l’ensemble de la Champagne, non seulement par les conséquences économiques et financières de la guerre de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697), mais aussi par des conditions de vie très précaires, avec une polyculture soumise aux aléas météorologiques, et caractérisée par de faibles rendements.

A cela, il faut ajouter que les ménages ont peu de liquidités, en dehors de celles obtenues par un artisanat familial de la filature du lin ou du chanvre.

Les années 1693 et 1694 ont été particulièrement difficiles à vivre, en raison de la petitesse des récoltes et des moissons, de la cherté des grains et des épidémies (dont la dysenterie) au point d’affecter la démographie.

![De 1693 à 1696, La Romagne (Ardennes) connaît une forte baisse des naissances et une hausse des décès, tandis que les mariages restent stables. Graphique de type « courbe ». Crédits iconographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME. Cf. archives départementales des Ardennes, EDEPOT/ROMAGNE[LA]/E 1 [série EDEPOT = archives communales déposées ; sous-série EDEPOT/ROMAGNE[LA] = fonds concernant La Romagne ; série E = registres paroissiaux et d’état civil, baptêmes, mariages, sépultures ; sous-série E 1 = années 1693-1702, manque l'année 1700], pages non paginées, vue 1/38 et suivantes, consultables en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/12/Evolution-demographique-a-La-Romagne-Ardennes-1693‑1696-scaled.png)

Le début du siècle suivant, commencé dans la paix, sombre rapidement dans la guerre de la Succession d’Espagne 1701-1714). A cela s’ajoute en 1704 de fortes gelées en janvier, une des périodes les plus critiques de l’année agricole, en raison des semis de blé d’automne.

Quatre années plus tard, le conflit dure toujours, et la France est en fâcheuse position avec le siège de la ville de Lille[1], au point que l’on demande des prières dans toutes les paroisses pour éviter un désastre.

Celles-ci sont faites à Château-Porcien au tout début septembre, alors que l’avenir des paysans locaux est sombre, en raison de la petitesse des récoltes moissonnées pour le blé, tandis que l’orge est en plus grande quantité[2].

[1] Ce blocus, mené du 28 juillet au 9 décembre 1708, opposa les forces du royaume de France aux armées de la Grande Alliance (Grande-Bretagne, Saint-Empire et Provinces-Unies).

[2] Société d’études ardennaises. La vie quotidienne dans les Ardennes aux XVIIe et XVIIIe siècles : à travers les chroniques de Jean Taté et du Cadet Dameras. Les Cahiers d’études ardennaises, no 14. Charleville-Mézières : Société d’études ardennaises, 1985, page 46. (Exemplaire conservé dans la collection personnelle de l’auteure.)

Pendant la nuit des Rois[1], survient un brutal changement météorologique : « La vague de froid, issue d’un anticyclone qui vient de se former sur l’Europe du Nord, se rue à l’assaut de la France à partir de la frontière septentrionale ; en vingt-quatre heures, la pression atmosphérique, au niveau de la mer, passe de 754 à 772 mm de mercure[2]. »

Le refroidissement, venu du nord, s’abat jusqu’à Marseille, et se maintient jusqu’au 23 janvier, offrant seulement une courte accalmie le 19. Un premier dégel intervient ensuite, entre le 24 janvier et le 4 février[3].

[1] Célébration de l’Épiphanie le 5 ou 6 janvier, marquée par des pratiques festives populaires.

[2] Marcel Lachiver, Les Années de misère : la famine au temps du Grand Roi (Paris : Fayard, 1991), 573 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm, bibliogr. p. 529‑566, page 273. (Exemplaire conservé dans la collection personnelle de l’auteure.)

[3] Émile Bouant, Les Grands Froids (Paris : Hachette, 1880), VIII‑296 p. : illustrations ; 18 cm, Bibliothèque des merveilles, pages 147-161. Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMM-411556, vue 154/303 et suivantes, consultables en ligne sur Gallica, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 8-V-4098.

A Château-Porcien, dès le premier jour, « la gellé prit au point du jour, et avant midy on pouvait marcher sur certaine glace, et trois jours après on pouvoit marcher sur celle de la rivière[1] ».

[1] C’est-à-dire l’Aisne. Cf. Société d’études ardennaises. La vie quotidienne dans les Ardennes aux XVIIe et XVIIIe siècles : à travers les chroniques de Jean Taté et du Cadet Dameras. Les Cahiers d’études ardennaises, N° 14. Charleville-Mézières : Société d’études ardennaises, 1985, page 47. (Exemplaire conservé dans la collection personnelle de l’auteure.)

Le froid reprend sans neige, atteignant les semis d’automne, et les enserrant dans une enveloppe de glace. Il apparaît être aussi intense que celui de 1608, ainsi décrit : « L’on a vu le vin gelé dans les caves, les vignes ont esté entièrement gelées, on a esté obligez de les couper sur terre[1]. »

Situation que dépeint dans des termes quasiment identiques un autre auteur, qui ajoute : « A cette funeste température succéda[2] des neiges, dont la fonte amena un débordement extraordinaire qui rompit le pont de Château[3]. »

[1] Société d’études ardennaises. La vie quotidienne dans les Ardennes aux XVIIe et XVIIIe siècles : à travers les chroniques de Jean Taté et du Cadet Dameras. Les Cahiers d’études ardennaises, N° 14. Charleville-Mézières : Société d’études ardennaises, 1985, page 23. (Exemplaire conservé dans la collection personnelle de l’auteure.)

[2] Le verbe « succéda » est au singulier, malgré le pluriel de « des neiges », car l’événement est envisagé comme un phénomène unique ou collectif. Le « il » sous-entendu, qui pourrait introduire le verbe (Il succéda…), est omis pour créer un effet stylistique et dramatique, lié à l’inversion du complément circonstanciel avant le verbe.

[3] Lire Château-Porcien. Commune française située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est. Cf. Lépine, Jean-Baptiste, Histoire de Château-Porcien (Vouziers : impr. de Duchêne-Defrène, 1858), 1 vol. (125 p.) ; in‑8, couverture imprimée servant de titre, p. 77. Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMM-6529805, vue 81/134 et suivantes, consultables en ligne sur Gallica, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 8-LK7-1972.

En 1709, le nouveau redoux de quelques jours laisse espérer une amélioration de la situation, mais une troisième gelée revient vers le 10 février, et se prolonge jusqu’au 2 ou 3 mars.

Le grand dégel se produit à partir de la première décade du mois de mars « cette fâcheuse[1] hiver dura jusqu’environ le 8 ou 10e mars[2], que le verglas fut entièrement fondu[3] ».

[1]« Hiver » est normalement masculin (Dictionnaire de l’Académie française, 1re éd., 1694). L’accord féminin dans « cette fâcheuse hiver » reflète un usage ancien ou régional, et peut s’interpréter comme une ellipse de type « fâcheuse saison de l’hiver ».

[2] L’expression « dixième mars » [dixième jour de mars] correspond à la manière ancienne de dater les jours du mois en français. En français moderne, l’on écrirait simplement « le 10 mars ».

[3] Société d’études ardennaises. La vie quotidienne dans les Ardennes aux XVIIe et XVIIIe siècles : à travers les chroniques de Jean Taté et du Cadet Dameras. Les Cahiers d’études ardennaises, N° 14. Charleville-Mézières : Société d’études ardennaises, 1985, page 47.

Sur une courte période, « quatre vagues de froid et autant de redoux en deux mois[1] » se succédèrent, mettant à rude épreuve la nature, tant la faune sauvage et domestique que la flore.

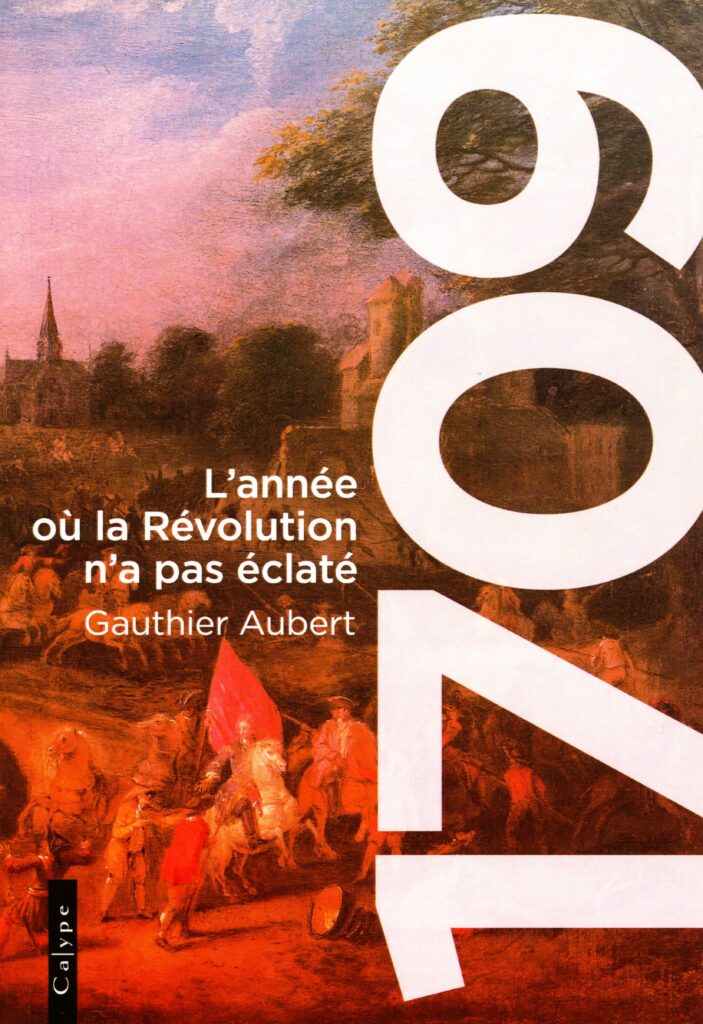

[1] Gauthier Aubert, 1709 : l’année où la révolution n’a pas éclaté (Paris : Calype éditions, 2023), 1 vol. (169 p.) ; 21 cm, bibliographie p. 156‑166, p. 34. (Exemplaire conservé dans la collection personnelle de l’auteure.)

À partir du 16 mars, les températures redeviennent enfin normales. Bien que les instruments de mesure de l’époque fussent moins précis que ceux d’aujourd’hui, ils permettent néanmoins d’estimer que les températures les plus basses atteignaient environ -20 °C. Le printemps qui suit reste froid et humide, accompagné de fortes pluies et d’inondations.

Les conséquences de ce trimestre sont tragiques, car le froid a provoqué l’arrêt du travail extérieur. Ce sont donc les journaliers et petits manouvriers qui sont les plus touchés : ils voient leur pauvreté s’accroître, car ils n’ont plus aucun revenu, et souffrent de malnutrition.

Il n’y a rien à vendre, comme c’est le cas sur le marché de Charleville[1]. L’intendant de Champagne intervient pour cette ville au mois de mai, et envoie des sacs d’avoine[2].

[1] Lire Charleville-Mézières, commune française située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[2] Cart, Michel, « Essai sur l’hiver de l’année 1709 dans les Ardennes », in Revue historique ardennaise, vol. XII (1977), p. 142–161. Charleville-Mézières : Fédération des sociétés savantes des Ardennes ; Société d’histoire des Ardennes ; Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais. Rubrique « Documents historiques ». Archives départementales des Ardennes, PERH12 9.

A cela s’ajoute une crise frumentaire[1], avec la raréfaction des grains et l’augmentation spectaculaire de leur prix[2] (celui du seigle double très rapidement). En effet, il reste des grains des deux récoltes précédentes, mais ceux qui les possèdent ne tiennent pas à les délivrer rapidement, espérant faire de substantiels bénéfices.

La famine s’installe et, pour tenter de survivre, les plus pauvres essaient de subsister avec de maigres soupes (d’herbes ou de racines) et, dans le meilleur des cas, de pain d’orge ou d’avoine.

[1] « Relatif au blé. Loi frumentaire, qui, dans la Rome antique, réglait la vente à bas prix ou la distribution gratuite de blé au peuple. Crise frumentaire, provoquée par l’insuffisance des récoltes de blé. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[2] Toussaint, Renaud, « Les conséquences démographiques du grand hiver de 1709 à Rocroi », in Revue historique ardennaise, vol. LVI (2024), 1 vol., p.57‑72, Charleville-Mézières : Fédération des sociétés savantes des Ardennes ; Société d’histoire des Ardennes ; Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais.

Les autorités, conscientes de la spéculation sur les grains, font ce qu’elles peuvent : le roi ordonne ainsi que chacun déclare les grains qu’il a chez lui, pour les inventorier et procéder à des réquisitions. L’on achète ailleurs des grains de toutes sortes, mais il faut beaucoup de temps pour que cet approvisionnement arrive en France.

Cela ne suffit pas pour affronter cette crise, et ce d’autant plus qu’il faut aussi prévoir le ravitaillement des troupes avec du pain (pour les soldats) et du foin (pour les chevaux). Pour éviter les vols, l’on monte la garde près des moulins et, pour soulager la misère, l’on organise des quêtes périodiques auprès des plus aisés.

À la fin du mois de mars, les paysans demeurent dans l’incertitude. Le roi prescrit de ne pas replanter, et d’observer attentivement toute reprise des semis d’automne. Mais leurs efforts restent vains : la terre, épuisée et gelée, refuse de produire du blé d’hiver[1].

Cependant, certains paysans n’ont pas attendu l’ordre royal publié le 23 avril pour recommencer les semis, et planter de l’orge. La récolte est assez abondante, alors que le seigle et le froment n’en donnent que de maigres, en raison d’un temps frais et capricieux : le printemps tardif et l’été humide empêchent ces céréales d’arriver à maturité. Elles montent en tige et ne font que peu ou pas d’épis.

[1] Semé à l’automne, il servait à la fabrication du pain.

A partir du printemps, des émotions[1] éclatent : les habitants de Signy-l’Abbaye[2] et des villages voisins s’emparent de grains achetés par la ville de Charleville[3] si bien que le maire de cette bourgade est emprisonné pour ne pas avoir su tenir sa population. Des vols identiques se produisent à Rethel[4].

[1] « Mouvement populaire spontané, trouble subit provoqué par un évènement imprévu. On s’efforça de calmer l’émotion populaire. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[2] Commune française située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[3] Cart, Michel, « Essai sur l’hiver de l’année 1709 dans les Ardennes », in Revue historique ardennaise, vol. XII (1977), p. 142–161. Charleville-Mézières : Fédération des sociétés savantes des Ardennes ; Société d’histoire des Ardennes ; Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais. Rubrique « Documents historiques ». Archives départementales des Ardennes, PERH12 9.

[4] Commune française située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

Pour les armées, les quartiers d’hiver se prolongent de manière inhabituelle, comme en témoigne ce propos du Chevalier de Quincy : « Le froid, depuis la veille des Rois, fut si violent, et il dura si longtemps, que les troupes, tant celles des ennemis que les nôtres, sortirent très tard de leurs garnisons et de leurs quartiers d’hiver pour entrer en campagne[1]. »

Cette dernière s’ouvre au mois de juin et, après la rupture de pourparlers de paix, et la déclaration du roi informant ses sujets de la nécessité de poursuivre cette guerre, l’armée se prépare à une bataille qui doit, après la chute de la citadelle de Lille le 8 décembre 1708, être décisive pour empêcher l’ouverture de la route de Paris.

[1] Sevin de Quincy, Joseph. Mémoires du chevalier de Quincy. Publiés pour la première fois pour la Société de l’histoire de France par Léon Lecestre. Paris : H. Laurens, 1898‑1901. 3 vol. (XXIII‑372, 394, 386 p.) ; in‑8., tome II, p. 326. Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMM-6562703 < Tome 2 >, vue 346/428, consultable en ligne sur Gallica, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 8-LN27-46259 (2).

Par deux arrêts, pris les 17 août et 15 octobre 1709, les douze élections de Champagne sont réquisitionnées[1] pour la fourniture de cinquante mille sacs d’orge, à déposer dans les magasins de Rethel, Mézières[2] et Sedan[3], et ce pour assurer les quartiers d’hiver de l’armée de Flandre[4].

[1] Archives départementales de la Marne, site de Châlons-en-Champagne, C 1469 [série C = administrations provinciales. – lntendances, subdélégations, élections et autres divisions administratives ou financières, bureaux des finances, États provinciaux, principautés, régences, etc. ; fonds C1-2059 = intendance de Champagne, cotes C 1216-1519 = armée, marine, colonies, articles C 1468-1497 = subsistances militaires (1695-1789) ; document C. 1469 = (Portefeuille.) – 61 pièces, papier (2 imprimées). 1709-1710 Subsistances militaires. – Impositions d’orges pour la subsistance des troupes : états des impositions et répartition de 110,000 quintaux d’orge sur les 12 élections de Champagne, ordonnées par arrêts du Conseil des 17 août et 15 octobre 1709 ( 100,000 quintaux pour la première imposition et 66,000 pour la seconde). – États des approvisionnements d’orge dans les différents entrepôts de Champagne en 1710. – États des quintaux d’orge fournis par les communautés de Champagne et déposés dans les magasins de Verdun, Rethel, Mézières, Sedan, Saint-Dizier, Chaumont, Bar-sur-Aube et Langres (1709-1710). Cf. Hatat, Inventaire-sommaire des archives départementales antérieures à 1790, rédigé par MM. Hatat, Alphonse Vétault et Paul Pélicier, Marne, Archives civiles, série C, art. 1-2059, t. I (Châlons : Le Roy, 1884), in-fol., XVI-474 p. Bibliothèque nationale de France, site de l’Arsenal, 4-NF-17225 (C), page 354.

[2] Lire Charleville-Mézières, commune française située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[3] Commune française située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[4] Archives départementales de la Marne, site de Châlons-en-Champagne, C 1473 [série C = administrations provinciales. – lntendances, subdélégations, élections et autres divisions administratives ou financières, bureaux des finances, États provinciaux, principautés, régences, etc. ; fonds C1-2059 = intendance de Champagne, cotes C 1216-1519 = armée, marine, colonies, articles C 1468-1497 = subsistances militaires (1695-1789) ; document C. 1473 = (Portefeuille.) – 99 pièces (3 parchemins)., 1709-1717. – Imposition des orges : arrêts du Conseil des 17 août et 15 octobre 1709 ordonnant la levée de 50,000 sacs d’orge en Çbampagne pour la subsistance de l’armée de Flandre. – Correspondance ministérielle concernant cette imposition : le ministre de la Guerre, Voisin, écrit le 14 août à l’Intendant D’Harrouys : « J’ay lieu de croire que ]a récolte des orges est à présent commencée dans vostre département. Vous connoissés sans doute le· peu de provisions qu’il y a en Flandres: il seroit par conséquent très à propos de s’assurer incessamment de soixante mil sacs d’orge pour ]es mois de septembre et octobre. On en fera le meslange autant qu’il se poura avec du bled, moyennant quoy la provision dureroit pendant quatre mois au lieu de deux et assureroit encore la subsistance des troupes lorsqu’elles seroient entrées en quartier d’hiver. Je vous suplie de me mander quand vous croirez pouvoir faire une imposition sur votre département, quelle quantité vous estimerez en pouvoir tirer, quel prix vous croyez- que l’on en doit payer aux peuples et de quelle manière on pourra s’expliquer dans les mandemens pour en assurer le payement en déduction sur les impositions, n’estant guères possible de les payer en argent comptant. Il faut tacher de faire trouver ces soixante mil sacs du poids de deux cents livres chacun dans vostre déparlement et dans celuy de Picardie… » Le 20 septembre il écrit : « M. de Bernières me mande que ses embaras augmentent tous les jours pour la subsistance de l’armée de Flandres et qu’à moins qu’on n’y pourvoye promptement, la fourniture du pain manquera avant qu’il soit peu. Comme l’on a compté pour soutenir ce service sur les orges que vostre département doit fournir, je vous prie de faire tout le plus de diligence que vous pourez pour les faire voiturer à Mézières. » Le 16 octobre, le contrôleur-général Desmarets écrit à l’Intendant : « Comme cette fourniture est d’autant plus pressée qu’elle est destinée pour la subsistance des troupes qui vont entrer en quartier d’hiver, il n’y a pas un moment à perdre pour faire exécuter cette imposition. Le Roy veut estre obéi et que cette levée se passe avec une extrême diligence. » Cf. Hatat, Inventaire-sommaire des archives départementales antérieures à 1790, rédigé par MM. Hatat, Alphonse Vétault et Paul Pélicier, Marne, Archives civiles, série C, art. 1-2059, t. I (Châlons : Le Roy, 1884), in-fol., XVI-474 p.] Bibliothèque nationale de France, site de l’Arsenal, 4-NF-17225 (C), page 355.

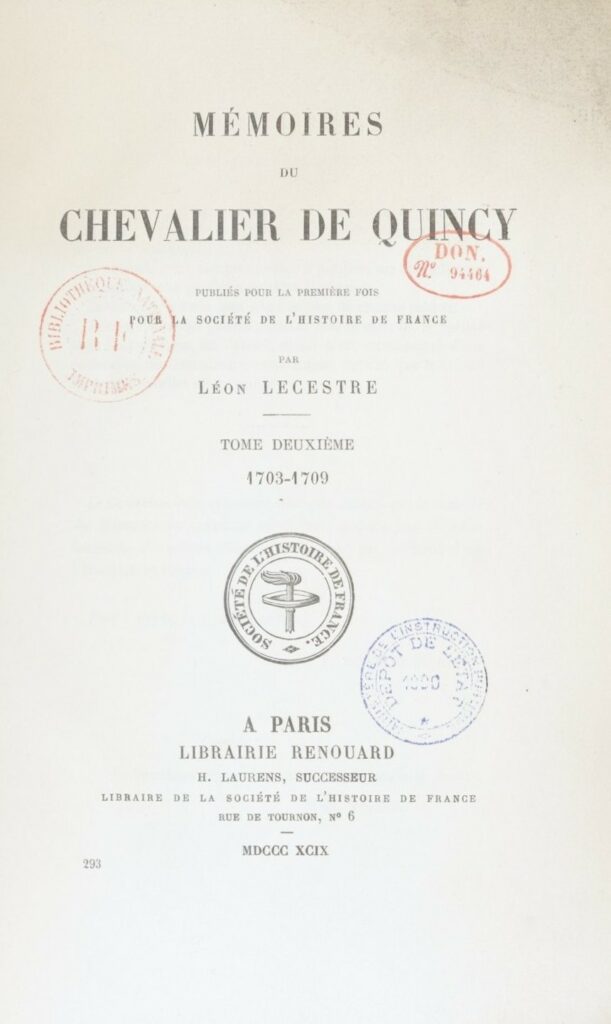

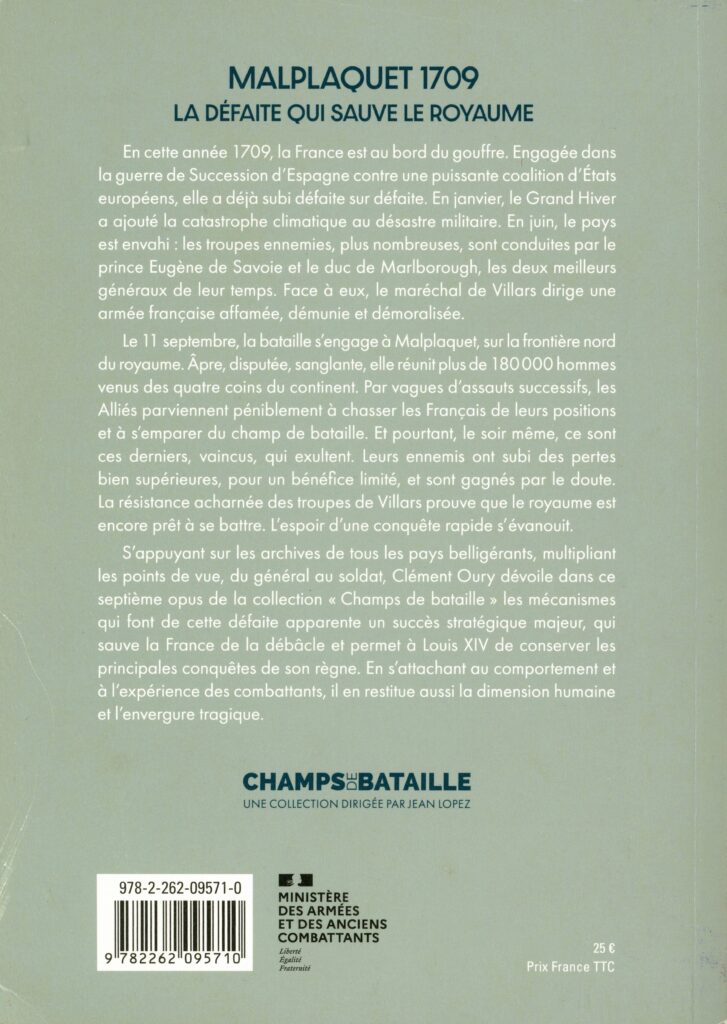

Or, cette armée famélique, payée irrégulièrement, commandée par le maréchal de Villars, est dans un si triste état, que les ennemis[1] conduits par le Prince Eugène de Savoie et le duc de Marlborough ne doutent pas un instant de leur victoire.

Pour eux, « il ne s’agit pas de faire la guerre mais de sonner l’hallali[2] ». Cette métaphore cynégétique[3] montre bien que les belligérants opposés à la France la considéraient aux abois, et espéraient l’asservir.

[1] Il s’ensuit la formation d’une Grande Alliance, réunissant contre Louis XIV l’Angleterre, les Provinces-Unies, la Prusse et l’Autriche, à laquelle se joignent ultérieurement le Danemark, puis le Portugal et la Savoie.

[2] Oury, Clément. Malplaquet 1709 : la défaite qui sauve le royaume. Paris : Perrin ; ministère des Armées et des Anciens Combattants, 2024. 1 vol. (358 p., [8] p. de pl.) : ill. en coul. ; 22 cm. Collection Champs de bataille, n° 7. Bibliographie p. 334-342. Index, p. 10. (Exemplaire dédicacé conservé dans la collection personnelle de l’auteure.)

[3] « Qui se rapporte à la chasse, aux chiens de chasse. Exploits, exercices cynégétiques. L’art cynégétique. Subst. La cynégétique, l’art de la chasse. Traité de cynégétique. », selon la Dictionnaire de l’Académie française.

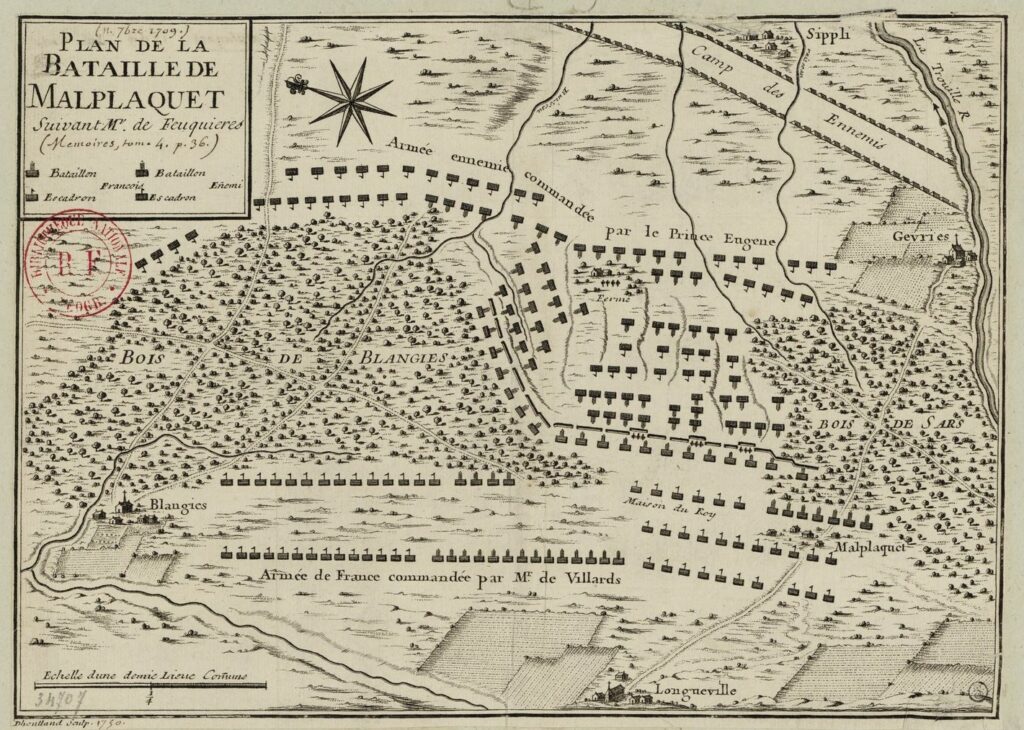

La bataille, d’une grande violence, avec vingt mille morts et blessés du côté adverse, et dix mille du côté français, se déroule à Malplaquet le 11 septembre 1709[1].

Quoique considérée comme une défaite militaire, cette bataille marque un sursaut politique. Elle permet, à la fois de barrer la route de Paris, et de préserver ainsi le sort du royaume de France.

[1] Cet affrontement fut caractérisé par l’acharnement des combats, l’ampleur des pertes, et la profonde désorganisation du champ de bataille.

Les désordres ne cessent toutefois pas. En novembre, Gallard, commissaire des vivres, signale à l’intendant de Champagne de nouveaux pillages de grains sur les marchés de Sedan et de Rocroi.

Il précise à cette occasion que les soldats stationnés sur cette frontière meurent d’inanition. En 1710, l’arrivée de sacs d’orge à Givet[1] permet d’améliorer leur ravitaillement, alors qu’auparavant ils ne recevaient plus « qu’un quartier de pain par jour[2] ».

[1] Commune française située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[2] Archives départementales de la Marne, site de Châlons-en-Champagne, C 1470 [série C = administrations provinciales. – lntendances, subdélégations, élections et autres divisions administratives ou financières, bureaux des finances, États provinciaux, principautés, régences, etc. ; fonds C1-2059 = intendance de Champagne, cotes C 1216-1519 = armée, marine, colonies, articles C 1468-1497 = subsistances militaires (1695-1789) ; document C. 1470 = (Portefeuille.) – 161 pièces, papier. 1709-1710. – Subsistances militaires : correspondance de Galland, commissaire des vivres, et de Paris Duverney, directeur des vivres à Maubeuge, avec l’Intendant de Champagne André de Harouys. – Le 20 novembre 1709, Galland écrit de Charleville: « Il ne m’a pas été possible d’empescher les désordres. Le marché de Sedan a esté pillé deux jours de suitte et j’ay trouvé en arrivant icy que le pillage y estoit encore bien plus considérable : les soldats ne font pas difficulté de voler dans les rues en présence de leurs officiers qui ne peuvent plus les contenir. » « Les désordres continuent toujours, écrit-il le 1er décembre : le marché fut pillé avant hier à Rocroy où j’estois et l’on n’oze plus icy sortir les soirs. » Le 16 janvier 1710, il écrit : « Les vols continuent et mesme augmentent tous les jours. Les soldats ne prennent plus que deux partis : les plus forts celuy de vosler, et les malingres celui de demander l’aumone. Voilà l’estat des troupes de cotte frontière qui ne prennent point la viande. » Le 20 février :- « Outre qu’il meurt beaucoup de soldats d’inanition, ceux qui demeurent sont faits comme déterrez et ont si peu de force que s’il falloit faire quelque mouvement, je suis certain que plus des trois quarts resteroient en chemin. » – Paris Duverney écrit de Maubeuge le 28 janvier 1710 : « L’arrivée des 650 sacs d’orge à Givet a été fort à propos, car l’on ne donnoit depuis trois. jours à Philippeville qu’un quartier de pain par jour aux soldats. » Cf. Hatat, Inventaire-sommaire des archives départementales antérieures à 1790, rédigé par MM. Hatat, Alphonse Vétault et Paul Pélicier, Marne, Archives civiles, série C, art. 1-2059, t. I (Châlons : Le Roy, 1884), in-fol., XVI-474 p.] Bibliothèque nationale de France, site de l’Arsenal, 4-NF-17225 (C), page 354.

![Entre 1703 et 1712, la répartition annuelle des décès à La Romagne (Ardennes) montre des fluctuations importantes. Le nombre de décès varie d’un à onze par an, avec parfois une prédominance masculine ou féminine. Certains enregistrements restent partiellement renseignés, illustrant les limites des registres BMS de l’époque. Graphique de type « histogramme empilé 3D ». Crédits iconographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME. Cf. archives départementales des Ardennes, EDEPOT/ROMAGNE[LA]/E 23 [série EDEPOT = archives communales déposées ; sous-série EDEPOT/ROMAGNE[LA] = fonds concernant La Romagne ; série E = registres paroissiaux et d’état civil, baptêmes, mariages, sépultures ; sous-série E 23 = années 1703-1712], pages non paginées, vue 1/32 et suivantes, passim, consultables en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/12/Mortalite-annuelle-a-La-Romagne-Ardennes-1703‑1712-scaled.png)

Les conséquences de ce grand hiver de 1709 n’apparaissent nulle part dans les registres BMS[1] de La Romagne, bien que le curé intègre parfois des annotations concernant des évènements (abjurations, testaments, legs) concernant la paroisse. Or, il n’y a rien concernant cette période de froid, qui a pourtant réduit la production agricole de cette dernière.

[1] Baptêmes, mariages, sépultures.

Il est à remarquer qu’il en est de même pour les villages environnants que ce soit Chaumont-Porcien[1], ou Rocquigny[2]. Pourtant, dans d’autres régions et contrées, les curés sont assez prolixes sur cet événement remarquable.

[1] Commune française située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[2] Commune française située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

![Entre 1703 et 1712, la mortalité à La Romagne (Ardennes) présente une répartition mensuelle irrégulière. Certains mois, comme janvier ou février, connaissent plusieurs décès, tandis que d’autres restent peu affectés. Graphique de type « histogramme groupé ». Crédits iconographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME. Cf. archives départementales des Ardennes, EDEPOT/ROMAGNE[LA]/E 23 [série EDEPOT = archives communales déposées ; sous-série EDEPOT/ROMAGNE[LA] = fonds concernant La Romagne ; série E = registres paroissiaux et d’état civil, baptêmes, mariages, sépultures ; sous-série E 23 = années 1703-1712], pages non paginées, vue 1/32 et suivantes, passim, consultables en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/12/Saisonnalite-de-la-mortalite-1703‑1712-a-La-Romagne-Ardennes-1024x614.png)

Les Romanais et les habitants circonvoisins[1] ont-ils interprété ce phénomène comme un châtiment divin, ou bien, habitués à des conditions de vie difficiles en raison des guerres presque incessantes, des mauvaises récoltes et de la cherté du bois, se sont-ils résignés face à ce malheur supplémentaire ?

Habitués au froid[2], dans des maisons où les chambres (souvent dans un autre bâtiment que la pièce à feu) ne sont pas chauffées, se seraient-ils contentés du seul refuge un peu plus confortable qu’est le lit, avec ses maigres couvertures et son édredon ?

[1] « Qui est situé tout près et autour de ce dont on parle. Les communes, les provinces circonvoisines. Les peuples circonvoisins. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[2] Le climat ardennais, de type océanique dégradé à influence continentale, se caractérise par des hivers froids, souvent neigeux, avec des gelées fréquentes et une forte humidité.

Un autre problème soulevé par ces conditions météorologiques est de pouvoir procéder à une inhumation dans une terre gelée. Là encore, le registre est muet sur ce sujet. Pourtant, quatre des cinq inhumations de 1709 ont lieu entre le 23 janvier et le 3 mars, c’est-à-dire entre les grandes gelées et le début du dégel. Or, rien n’est dit à ce propos, quel que soit le registre paroissial consulté.

Alors que l’année 1707 présente une mortalité importante, avec neuf décès[1] (six adultes entre dix-neuf et quarante-cinq ans, deux personnes âgées de soixante ans et un enfant de moins d’un an), la mort atteint en 1709 cinq habitants : deux dans la maturité de l’âge (quarante-cinq ans), deux vieillards (soixante-quatorze et quatre-vingt-un ans), et une mention de décès le 3 mars 1709 sans indication de nom ou d’âge.

[1] Dus probablement, comme dans les environs, à des épidémies récurrentes.

![Entre 1708 et 1711, Chaumont-Porcien (Ardennes) connaît des fluctuations démographiques : le nombre de naissances reste relativement élevé, avec un pic en 1708, tandis que les sépultures varient de six à dix par an. Les mariages restent peu nombreux et stables. Graphique de type « histogramme groupé ». Crédits iconographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME. Cf . archives départementales des Ardennes, EDEPOT/CHAUMONT-PORCIEN/E 3 [série EDEPOT = archives communales déposées ; sous-série EDEPOT/CHAUMONT-PORCIEN/E 3 = fonds concernant Chaumont-Porcien ; série E = registres paroissiaux et d’état civil, baptêmes, mariages, sépultures ; sous-série E 3 = années 1703-1712], folio 1 recto, vue 44/75 et suivantes, passim, consultables en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/12/Evolution-demographique-a-Chaumont-Porcien-Ardennes-1708‑1711-1024x683.png)

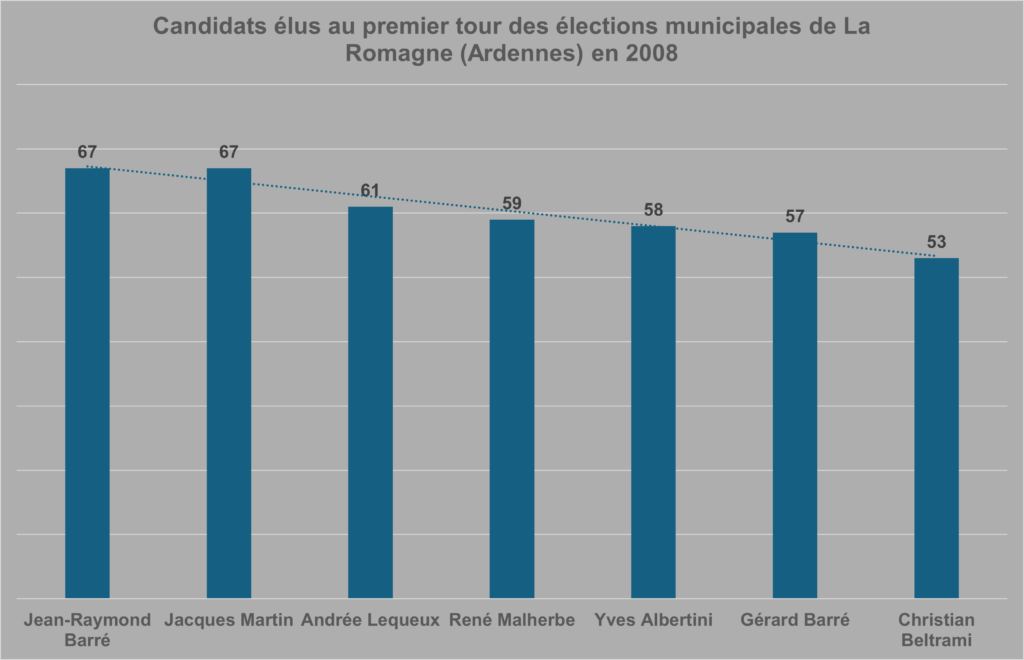

L’année 1710 présente une surmortalité essentiellement masculine, puisqu’elle touche huit hommes, à opposer aux trois de la mortalité féminine, et un déficit naturel de naissances. Les épidémies (dysenteries, fièvres malignes, fièvres putrides, petite vérole) ravagent l’ensemble de la région. Cette mortalité est aussi marquée dans des bourgs plus importants, que ce soit à Chaumont-Porcien ou à Rocquigny, où il y a quinze décès en 1709, mais trente-trois en 1710.

![Entre 1708 et 1711, Rocquigny (Ardennes) connaît une forte variabilité démographique. Les naissances restent relativement nombreuses, avec un pic en 1708, bien qu’elles chutent en 1710, tandis que les sépultures connaissent un pic cette même année. Les mariages restent peu nombreux et irréguliers. Graphique de type « histogramme groupé ». Crédits iconographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME. Cf. archives départementales des Ardennes, EDEPOT/ROCQUIGNY/E 1 [série EDEPOT = archives communales déposées ; sous-série EDEPOT/ROCQUIGNY/E 1 = fonds concernant Rocquigny ; série E = registres paroissiaux et d’état civil, baptêmes, mariages, sépultures ; sous-série E 1 = années 1700-1810], page 7 et suivantes = vue 8/92 et suivantes [naissances] ; page 2 = vue 51/92 [mariages] ; page 4 et suivantes = vue 64/92 et suivante, [sépultures], consultables en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/12/Evolution-demographique-a-Rocquigny-Ardennes-1708‑1711-1024x677.png)

A Montmeillant[1], le registre est en mauvais état, et il n’y a pas de page pour 1710. Ceux d’Adon[2], Givron[3], Draize[4], Chappes[5] ont disparu, ce qui ne permet pas de tirer de conclusions pour ce secteur.

[1] Commune française située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[2] Commune française fusionnée avec Chaumont-Porcien, située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[3] Commune française située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[4] Commune française située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[5] Commune française située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

![Entre 1703 et 1712, les mariages à La Romagne sont peu nombreux et se répartissent de manière irrégulière au cours de l’année. Certains mois, comme janvier, concentrent plusieurs unions, tandis que d’autres (avril, juin, juillet, août) restent dépourvus de mariages. Graphique de type « histogramme groupé ». Crédits iconographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME. Cf. archives départementales des Ardennes, EDEPOT/ROMAGNE[LA]/E 23 [série EDEPOT = archives communales déposées ; sous-série EDEPOT/ROMAGNE[LA] = fonds concernant La Romagne ; série E = registres paroissiaux et d’état civil, baptêmes, mariages, sépultures ; sous-série E 23 = années 1703-1712], page non paginée, vue 1/32 et suivantes, passim, consultables en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/12/Saisonnalite-des-mariages-1703‑1712-a-La-Romagne-Ardennes-1024x535.png)

Cet hiver a également réduit le nombre de mariages et de naissances. En 1710, aucun registre de naissances et de mariages n’existe à La Romagne, ce qui serait un cas unique. Chaque année, le nombre de mariages oscille entre un et trois.

Rocquigny, une plus grosse paroisse[1], n’en enregistre que trois en 1710, et deux en 1711, mais onze en 1713, ce qui peut s’expliquer par des cérémonies retardées, compte tenu du contexte économique.

[1] Archives départementales des Ardennes, EDEPOT/ROCQUIGNY/E 1 [série EDEPOT = archives communales déposées ; sous-série EDEPOT/ROCQUIGNY/E 1 = fonds concernant Rocquigny ; série E = registres paroissiaux et d’état civil, baptêmes, mariages, sépultures ; sous-série E 1 = années 1700-1810], page 2 et suivante, vue 51/92, consultables en ligne.

![Entre 1703 et 1712, La Romagne (Ardennes) enregistre un total de quatre-vingt-seize naissances, avec une nette prédominance des filles (soixante et une) sur les garçons (trente-cinq). Les naissances varient légèrement d’une année à l’autre, et l’année 1710 ne comporte aucun enregistrement. Graphique de type « histogramme empilé 3D ». Crédits iconographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME. Cf. archives départementales des Ardennes, EDEPOT/ROMAGNE[LA]/E 23 [série EDEPOT = archives communales déposées ; sous-série EDEPOT/ROMAGNE[LA] = fonds concernant La Romagne ; série E = registres paroissiaux et d’état civil, baptêmes, mariages, sépultures ; sous-série E 23 = années 1703-1712], pages non paginées, vue 1/32 et suivantes, passim, consultables en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/12/Repartition-annuelle-1703-1712-de-la-natalite-par-sexe-a-La-Romagne-Ardennes-1024x707.png)

L’absence de naissances durant toute une année interroge encore plus. En analysant les registres, l’on peut remarquer, parfois, des oublis corrigés par la suite, des actes incomplets qui pourraient évoquer une perte de feuillets.

En se reportant, pour les Ardennes, au supplément à la série E de l’Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790[1] (établi au XIXe siècle), aucune naissance n’est signalée en 1710. Il reste à noter que les recensions ne mettent en avant que quelques évènements, et certaines familles.

[1] Bibliothèque nationale de France, site de l’Arsenal, 4-NF-17188 (6), Laurent, Paul. Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Tome VI, Ardennes. Série E supplément : Archives communales. Collection des inventaires sommaires des archives départementales antérieures à 1790. Charleville : Imprimerie & Lithographie F. Devin–A. Anciaux successeur, 1902, pp. 28., E. Suppl. 135 — GG. 3(Registre)— In-4°, 34 feuillets, papier. 1703-1713. Baptêmes, mariages et sépultures : Baptême du 11 mai 1708, Marie-Jeanne, fille de Nicolas Bouillard, maître d’école, et de Marie Rifflet. Mariages : 28 janvier 1703, Paul-Alexandre Titeux, veuf de Nicole Bouchier, avocat au siège de Rethel, avec Jeanne Daniel, fille de feu Rollain Daniel et de Marie Leblanc ; 23 novembre 1706, Gérard Merlin, fils de Remacle Merlin, maître chirurgien, et de Martine Meunier, de Château-Porcien, avec Jeanne Leblanc, fille de Pierre Leblanc, marchand, et de Marie Foulon. Abjuration : 13 janvier 1705, Lazare Barré. [série E. Suppl. = supplément aux archives de la série E ; articles E. Suppl. 1-151 = canton de Chaumont-Porcien, documents E. Suppl. 133-143 = commune de La Romagne.]

![Entre 1703 et 1712, la natalité à La Romagne (Ardennes) varie fortement selon les mois. Certains, comme janvier, mars, juin, août et septembre, comptent plusieurs naissances, tandis que d’autres n’en enregistrent que quelques-unes. L’année 1710 ne comporte aucun enregistrement. Graphique de type « histogramme groupé ». Crédits iconographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME. Cf. archives départementales des Ardennes, EDEPOT/ROMAGNE[LA]/E 23 [série EDEPOT = archives communales déposées ; sous-série EDEPOT/ROMAGNE[LA] = fonds concernant La Romagne ; série E = registres paroissiaux et d’état civil, baptêmes, mariages, sépultures ; sous-série E 23 = années 1703-1712], pages non paginées, vue 1/32 et suivantes, passim, consultables en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/12/Saisonnalite-de-la-natalite-1703‑1712-a-La-Romagne-Ardennes-scaled.png)

Ainsi, pour cette période, et en ce qui concerne La Romagne, seul est cité selon cette source le baptême, le l l mai 1708, de Marie-Jeanne, fille de Nicolas Bouillard, maître d’école, et de Marie Rifflet. Apparemment, aucune des familles importantes du village n’aurait eu un enfant, ce qui n’est pas plausible. Il faut plutôt voir dans ce phénomène les effets de la malnutrition, des aménorrhées[1] et des épidémies.

En outre, l’on ignore le nombre de grossesses qui n’ont pas atteint leur terme. De même, la chute des naissances est très marquée à Rocquigny, puisqu’en 1710, onze naissances[2] sont enregistrées mais vingt-huit en 1711.

[1] « Absence ou interruption anormale des menstruations. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[2] Archives départementales des Ardennes, EDEPOT/ROCQUIGNY/E 1 [série EDEPOT = archives communales déposées ; sous-série EDEPOT/ROCQUIGNY/E 1 = fonds concernant Rocquigny ; série E = registres paroissiaux et d’état civil, baptêmes, mariages, sépultures ; sous-série E 1 = années 1700-1810], page 9 et suivante, vue 9/92 et suivante, consultables en ligne.

Cet hiver a frappé les esprits, car il survient à un moment critique du long règne de Louis XIV, dont les Français commencent à se lasser. L’événement a ensuite suscité l’intérêt des savants, comme Réaumur[1], qui étudient la météorologie et ses implications pour l’agriculture. D’autres hivers rigoureux marqueront le XVIIIᵉ siècle, mais aucun ne restera dans les mémoires comme celui de 1709.

[1] Physicien et naturaliste français, né à La Rochelle (Charente-Maritime) en 1683 et mort au château de la Bermondière en 1757. L’échelle Réaumur est une ancienne mesure de température, fixant la congélation de l’eau à 0° et son ébullition à 80°.

![Fiche d'électrice de madame Adrienne Euphrasie Modeste née Marandel, boulangère, qui exerce pour la première fois son droit de vote à La Romagne (Ardennes). Archives départementales des Ardennes, 1010W 125 [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire postérieures au 10 juillet 1940 (hors état civil, officiers publics et ministériels).]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/02/Fiche-electrice-Adrienne-Euphrasie-Modeste-nee-Marandel.png)

![Carte d'électeur de monsieur François Merlin, maire de La Romagne (Ardennes) de 1817 à 1837. Archives départementales des Ardennes, 7 J 43 [série J = archives d’origine privée (entrées par voie d’achat, don, legs ou dépôt), sous-série 7J = collection du docteur Octave Guelliot, érudit local, cote 7J 43 = ex-libris ardennais].](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/02/Carte-electeur-Francois-Merlin-1831.png)

![Signatures des conseillers municipaux de La Romagne (Ardennes) après la séance du 23 septembre 1900. Archives départementales des Ardennes, EDEPOT/ROMAGNE[LA]D 2 [série EDEPOT = archives communales déposées, sous-série EDEPOT/ROMAGNE[LA] = fonds concernant La Romagne ; série D = conseil municipal : registre des délibérations, sous-série D 2 = 5 octobre 1893-13 mai 1922.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/02/Conseil-municipal-La-Romagne-seance-23-septembre-1900-1024x743.jpg)

![Vote d'une indemnité au garde-champêtre de La Romagne (Ardennes). Archives départementales des Ardennes, EDEPOT/ROMAGNE[LA]D 2 [série EDEPOT = archives communales déposées, sous-série EDEPOT/ROMAGNE[LA] = fonds concernant La Romagne ; série D = conseil municipal : registre des délibérations, sous-série D 2 = 5 octobre 1893-13 mai 1922.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/02/Conseil-municipal-La-Romagne-vote-indemnite-garde-champetre-1024x695.jpg)

![Archives départementales des Ardennes, DEP/ARDENNAIS 101, « La Romagne. — Obsèques » [chronique locale et régionale], in Le Petit Ardennais : journal politique [« puis » journal républicain] quotidien. Charleville : [s. n.], 1880-1944, quarante-neuvième année, n° 15166, lundi 23 et mardi 24 décembre 1929, p. 3, deuxième et troisième colonnes [presse locale ancienne, vue 3/6, consultable en ligne].](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/02/Obseques-Alfred-Malherbe-Petit-Ardennais-1929-1.png)

![Bibliothèque nationale de France, NUMM-9766051, Le Boursier Du Coudray, madame, Abrégé de l'art des accouchemens, dans lequel on donne les préceptes nécessaires pour le mettre heureusement en pratique [...] par madame Le Boursier Du Coudray, ancienne maîtresse sage-femme de Paris, Paris : chez la Veuve Delaguette, 1759, texte numérisé d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 8-TE121-43, consultable en ligne sur Gallica.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2021/04/Sages-femmes-Abrege-de-lart-des-accouchements-571x1024.jpeg)