Dès le début de la « drôle de guerre[1] », des troupes françaises stationnent dans les villages ardennais du canton de Chaumont-Porcien[2]. A partir de septembre 1939, la 7e compagnie[3] du 71e régiment d’infanterie se trouve à Montmeillant[4] puis, en février 1940, c’est le tour de la 6e compagnie[5] du 445e régiment de pionniers, rattaché à la 11e armée.

[1] Période (septembre 1939 – mai 1940) sans affrontements majeurs à l’Ouest, malgré l’invasion de la Pologne, la guerre d’Hiver, la campagne de Norvège, et une intense préparation militaire.

[2] Commune française située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[3] Archives départementales des Ardennes, EDEPOT/MONTMEILLANT/H 26, réquisitions : états, pièces comptables. [intitulé] ; Montmeillant (Ardennes) [producteur] ; 1939-1940 [dates de début et de fin] ; [Série EDEPOT = archives communales déposées, sous-série EDEPOT/MONTMEILLANT = fonds concernant Montmeillant ; série H = affaires militaires au niveau local ; articles H 26-31 = guerre 1939-1945.]

[4] Commune française située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[5] Archives départementales des Ardennes, EDEPOT/MONTMEILLANT/H 28, dégâts de la 6e compagnie du 445e régiment de pionniers, exploitations agricoles et artisanales, pillage, attribution de la carte de sinistré : procès-verbal, arrêté préfectoral. [intitulé] ; Montmeillant (Ardennes) [producteur] ; 1940-1948 [dates de début et de fin] ; [Série EDEPOT = archives communales déposées, sous-série EDEPOT/MONTMEILLANT = fonds concernant Montmeillant ; série H = affaires militaires au niveau local ; articles H 26-31 = Seconde Guerre mondiale (1939-1945).]

![Photographie ancienne, tirage argentique en noir et blanc viré au sépia, sur papier à bords lisses. Toute reproduction, totale ou partielle, est strictement interdite sans autorisation expresse de l’auteure. Au recto, le cliché montre la récupération par l’armée allemande d’un char français, vraisemblablement un modèle de la famille des B1, identifiable à son tonnage. Ce véhicule, abandonné, endommagé ou capturé en état de marche, pouvait être réutilisé par la Wehrmacht après modification. Au verso, une inscription manuscrite à l’encre noire indique : « Franz. 32 to. [Französisch, 32 Tonnen] – Panzer auf Beute – Sammelstelle Montmeillant – 14 Juni 1940. », ce qui signifie « Char français de 32 tonnes – char capturé – point de rassemblement : Montmeillant ». (Exemplaire conservé dans la collection personnelle de l’auteure.)](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Photographie-char-Montmeillant-blinde-de-prise-Beutepanzer-14-juin-1940-recto-1024x745.jpg)

![Photographie ancienne, tirage argentique en noir et blanc viré au sépia, sur papier à bords lisses. Toute reproduction, totale ou partielle, est strictement interdite sans autorisation expresse de l’auteure. Au recto, le cliché montre la récupération par l’armée allemande d’un char français, vraisemblablement un modèle de la famille des B1, identifiable à son tonnage. Ce véhicule, abandonné, endommagé ou capturé en état de marche, pouvait être réutilisé par la Wehrmacht après modification. Au verso, une inscription manuscrite à l’encre noire indique : « Franz. 32 to. [Französisch, 32 Tonnen] – Panzer auf Beute – Sammelstelle Montmeillant – 14 Juni 1940. », ce qui signifie « Char français de 32 tonnes – char capturé – point de rassemblement : Montmeillant ». (Exemplaire conservé dans la collection personnelle de l’auteure.)](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Photographie-char-Montmeillant-blinde-de-prise-Beutepanzer-Montmeillant-14-juin-1940-verso-1024x750.jpg)

L’offensive allemande commence dans les Ardennes le 10 mai 1940, par la percée des Panzers[1]. Elle force la population locale à abandonner son domicile, et à fuir cette invasion, pour trouver refuge dans d’autres lieux, en Vendée[2] notamment.

[1] Invariable à l’écrit en allemand. Le pluriel admis en français est Panzers. Ce terme désigne les chars allemands de la Seconde Guerre mondiale (abrégé de Panzerkampfwagen), tandis que « blindé » est un terme générique pour tout véhicule protégé, tous pays confondus.

[2] Département situé actuellement en région Pays de la Loire, dans l’ouest de la France.

![Congé de courte durée pour prisonnier de guerre français en permission. « An das Frontstalag 204 Charleville » (« [De] Charleville au Frontstalag 204 [Amiens]). Cf. archives départementales des Ardennes, 165W 476, canton de Chaumont-Porcien [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire postérieures au 10 juillet 1940 (hors état civil, officiers publics et ministériels).]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Invasion-Frontstalag-204-Charleville-Kreislandwirt-IMG_0609.png)

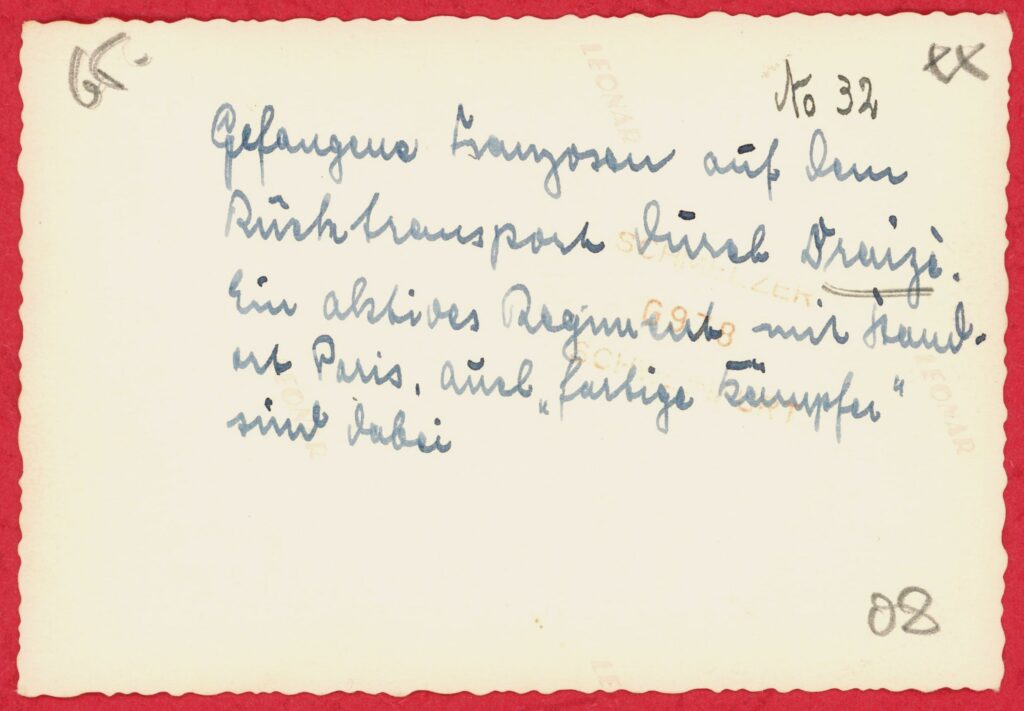

L’armée française tente de résister, mais le repli est ordonné le 10 juin, et des milliers de soldats français sont capturés. Sous la férule[1] allemande, ces prisonniers traversent les villages ardennais dans les semaines qui suivent, et rejoignent des Frontstalags[2], dont le 190[3] ou le 204[4], où ils sont cantonnés.

[1] « Autorité, surveillance. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[2] Pluriel de Frontstalag, développé en Frontstammlager, invariable, littéralement « camp de base du front » : terme utilisé en français dans sa forme plurielle germanique, désignant les camps de prisonniers de guerre établis par la Wehrmacht en France occupée à partir de 1940.

[3] Charleville, commune française située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[4] Amiens, commune française située actuellement dans le département de la Somme, en région Hauts-de-France.

Ces derniers sont en réalité composés de plusieurs « sous-camps » disséminés sur le territoire ardennais. L’on peut donner pour exemple le grand immeuble de vingt-neuf pièces sis à Rocquigny[1], et propriété de Jean Baptiste Paul Courtois : il est transformé en camp de prisonniers à partir du 30 septembre 1940, et ce pendant cinq cent soixante-dix-sept jours. Les prisonniers peuvent être ensuite transférés dans des camps en Allemagne. Par la suite, cet immeuble est occupé, à plusieurs reprises, par des troupes allemandes.

[1] Archives départementales des Ardennes, 147W 319, Rocquigny (Athanase Bocahut ; Léon Bestel ; André Beuvelet ; Paul Blatié ; Angèle Canon ; Émile Boudsocq ; Alice Charpentier ; René Cherpin ; commune [bureau de poste, mairie-école] ; veuve Compas ; Étienne Costa ; Jean-Baptiste Courtois ; Lucie Courtois ; Roger Croizon ; Léopold Cugnard ; Marcel Cugnart-Brasseur [magasin et grange à grains] ; Ernest Debruelle ; André Deligny [établissements Goulet-Turpin] ; Jean Deligny ; Maurice Dizy ; Raoul Durtette ; Georges Fontenelle ; Victor Fossier ; Gabrielle Gillet-Mermoz [château de Rocquigny] ; Rose Guillaume ; Fernand Husson [notaire] ; Gaston Husson ; Jean Kieffer ; Thérèse Lebas ; Alexandre Lebrun ; Georges Lefebvre ; M. Legros-Mauroy ; André Legros ; Ernest Legros ; Joseph Legros ; Ernest Maquin ; Marie Masson ; Jules Mauroy ; Émile Modeste ; Georges Modeste ; Louis Paroche ; veuve Potron ; Henri Puyravan ; Georges Renault ; René Renault ; Hector Richard ; Jean Robinet ; Henriette Rousselle ; Léon Thonant ; Georges Treuvelot ; André Vilette) ; état nominatif de dépenses de personnel ; demandes d’indemnités de trois cultivateurs pour l’enlèvement d’un avion anglais. [intitulé] ; Ardennes. Préfecture, 2e division, 3e bureau [producteur] ; 1941-1946 [dates de début et de fin] ; [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire postérieures au 10 juillet 1940 (hors état civil, officiers publics et ministériels) ; dossiers individuels, questionnaires d’enquête, listes nominatives.]

Le pays doit d’autre part fournir aux troupes ennemies des logements de personnes[1], considérés comme nécessaires par les organismes militaires allemands, des hangars, des abris couverts pour animaux, des moyens de locomotion, des armes, des matériels ou des engins de guerre, des ateliers et des locaux de tous genres.

[1] Unterkunft (hébergement) est un terme générique, décliné dans d’autres documents allemands de la Seconde Guerre mondiale en Notunterkunft (hébergement d’urgence), Zwangsunterkunft (hébergement forcé), Arbeitsunterkunft (hébergement de travail), Massenunterkunft (hébergement de masse) ou Unterkunftsbaracke (baraque d’hébergement).

En outre , il faut mettre à la disposition des Allemands mobilier, linge de maison, ustensiles, vaisselle, lumière, chauffage, et approvisionnement en eau. L’armée allemande peut effectuer des travaux chez les particuliers dont ils occupent les lieux. C’est ainsi qu’à Chaumont-Porcien, Gustave Pattée Mossul[1] découvre, lors de son retour en avril 1943, que des W.-C. ont été installés pour les occupants, avant de constater que sa maison a été détériorée et totalement pillée.

[1] Archives départementales des Ardennes, 147W 104, Chaumont-Porcien (André Le Barzic ; Paul Bélorgey ; Arthur Bernard ; Charles Boquillon ; René Camuzeaux [atelier de maréchalerie ; contient un inventaire du matériel et de l’outillage] ; Léo Chemin ; Jeanne Fréal-Cuif ; Paulin Frédéric ; Laure Gaignière ; Pierre Gourand ; Louis Gouverneur ; Henri Grojean ; Marthe Henry ; Émile Lefebvre ; Émile Lefebvre ; Pierre Lefebvre ; Adrien Livoir ; Adrien Livoir [atelier de maréchalerie] ; Aline Mennessier ; Marie Minet ; veuve Niclot ; Gustave Oudet [salon de coiffure] ; Adrien Panthier ; Gustave Pattée-Massul ; Marcel Pierlot ; Marie Rentier ; Juliette Reymond-Devie ; Benjamin Richy ; Ernest Robinet ; Léopold Roger ; veuve Tricot) ; liste nominatives des logements et cantonnements des troupes d’occupation ; états nominatifs liés aux dépenses de personnel réquisitionné. [intitulé] ; Ardennes. Préfecture, 2e division, 3e bureau [producteur] ; 1941-1945 [dates de début et de fin] ; [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire postérieures au 10 juillet 1940 (hors état civil, officiers publics et ministériels) ; dossiers individuels, questionnaires d’enquête, listes nominatives.]

Les réquisitions se sont faites durant toute l’Occupation, mais les lieux choisis ne sont pas toujours habités continuellement. C’est l’une des explications qui peut être avancée pour comprendre que l’indemnisation est octroyée selon le nombre de nuits, et non au mois.

Un document administratif[1] présent dans un dossier de Chaumont-Porcien, et concernant des états de logement des troupes allemandes, indique qu’il est proposé :

- cinq francs pour une chambre d’officier ;

- trois francs pour celle de sous-officiers, caporaux[2] ou soldats ;

- un franc par lit supplémentaire installé ;

- vingt-cinq centimes par cheval.

[1] Idem.

[2] Ce grade ne fait pas partie du corps des sous-officiers, qui débute à partir du sergent (ou de son équivalent selon les armées).

Dès mai 1940, les troupes allemandes détruisent du matériel communal dans chaque village où elles sont présentes, comme celui de La Romagne ou de Montmeillant[1]. Le cas de Rocquigny[2] est particulier : la mairie et les deux écoles, l’une de filles et l’autre de garçons, sont occupées du 1er septembre 1940 au 28 juin 1941.

Le maire est contraint de louer deux bâtiments à usage scolaire, et une pièce pour le secrétariat de mairie. Les locaux d’origine subissent, du fait de l’occupation allemande, 1 500 francs de dégâts provoqués par :

- le gel des conduites d’eau, qui n’ont pas été protégées ;

- la détérioration des installations électriques.

[1] Archives départementales des Ardennes, EDEPOT/MONTMEILLANT/H 30, bâtiments publics : pièces comptables. [intitulé] ; Montmeillant (Ardennes) [producteur] ; 1948-1956 [dates de début et de fin] ; [Série EDEPOT = archives communales déposées, sous-série EDEPOT/MONTMEILLANT = fonds concernant Montmeillant ; série H = affaires militaires au niveau local ; articles H 30-31 = dommages de guerre : décisions d’engagement.]

[2] Commune française située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

![Titre de réquisition délivré à madame veuve Dupont. Cf. archives départementales des Ardennes, 147W 322 La Romagne [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire postérieures au 10 juillet 1940 (hors état civil, officiers publics et ministériels) ; dossiers individuels, questionnaires d’enquêtes.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Invasion-Quartierschein-titre-requisition-signature-Hauptmann-IMG_0430.png)

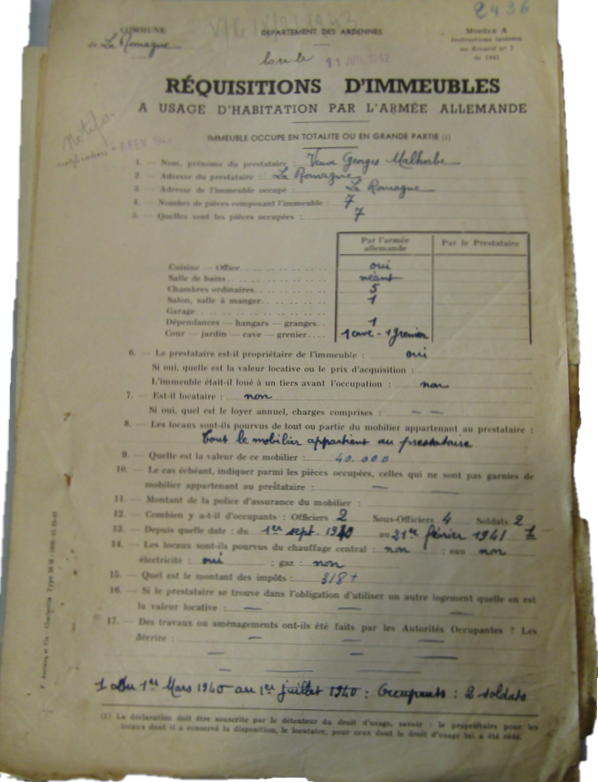

Le département et les cantons sont donc ouverts aux Allemands pour une occupation massive, tandis que les villageois expatriés peinent à rentrer à partir de juillet 1940, faute d’autorisations[1]. Lors de leur retour, ils constatent que leurs maisons et dépendances ont été occupées, ou le sont encore, car la Feldkommandantur[2] 684[3] a délivré des titres de réquisition[4].

[1] Archives départementales des Ardennes, 165W 621, [liste du retour des habitants de la Romagne, en particulier celui des exploitants agricoles (intitulé)] ; La Romagne (Ardennes) [producteur] ;[circa 1939-1945 (dates de début et de fin.)] ; [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire postérieures au 10 juillet 1940 (hors état civil, officiers publics et ministériels)] ; [dossiers individuels, questionnaires d’enquêtes, listes nominatives.]

[2] Poste de commandement de campagne.

[3] Feldkommandanturen au pluriel en allemand classique. Souvent francisé en Feldkommandanturs. Il s’agit de la Feldkommandantur 684, pour laquelle on peut trouver des renseignements [série R = affaires militaires et organismes de temps de guerre depuis 1800 ; sous-série 12R = archives des services allemands pendant la guerre de 1939-1945, cotes 12R 101 et 12R 109, passim, documents sur la Feldkommandantur.]

[4] Quartierschein (Quartierscheine au pluriel).

![Logement et cantonnement. Cf. archives départementales des Ardennes, 147W 322 La Romagne (Ardennes) ; monsieur Alexis Boudaud [intitulé] ; Ardennes. Préfecture, 2e division, 3e bureau [producteur] ; 1941-1946 [dates de début et de fin] ; [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire postérieures au 10 juillet 1940 (hors état civil, officiers publics et ministériels) ; dossiers individuels, questionnaires d’enquêtes.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Invasion-Boudaud-Stempel-Unterschrift-Rethel-30-juillet-1942-IMG_0402-896x1024.jpg)

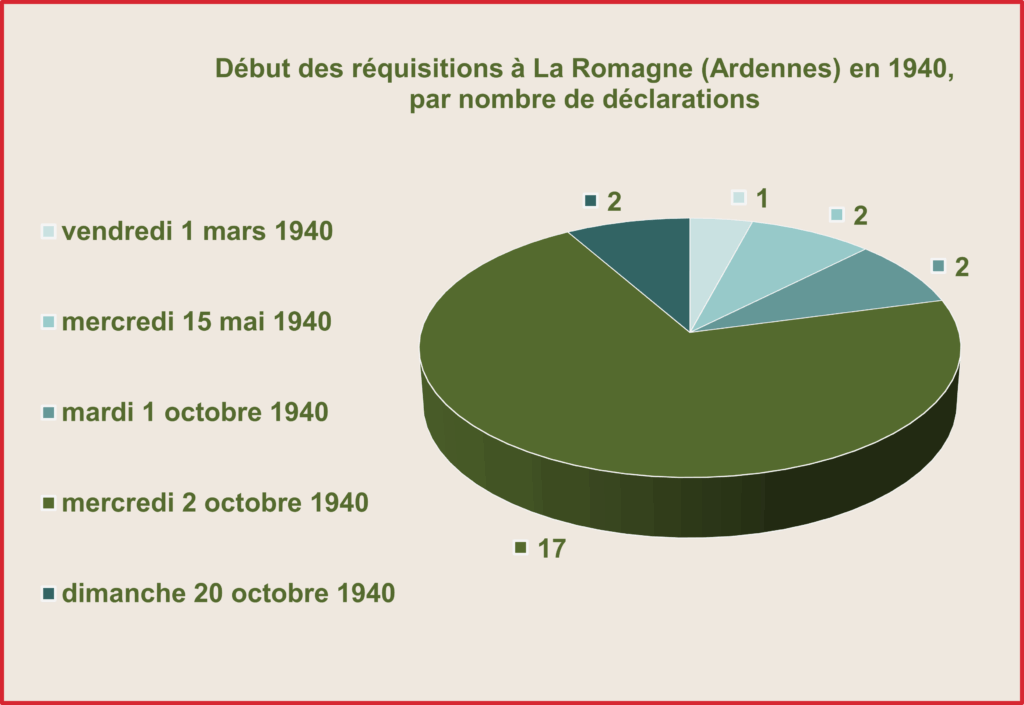

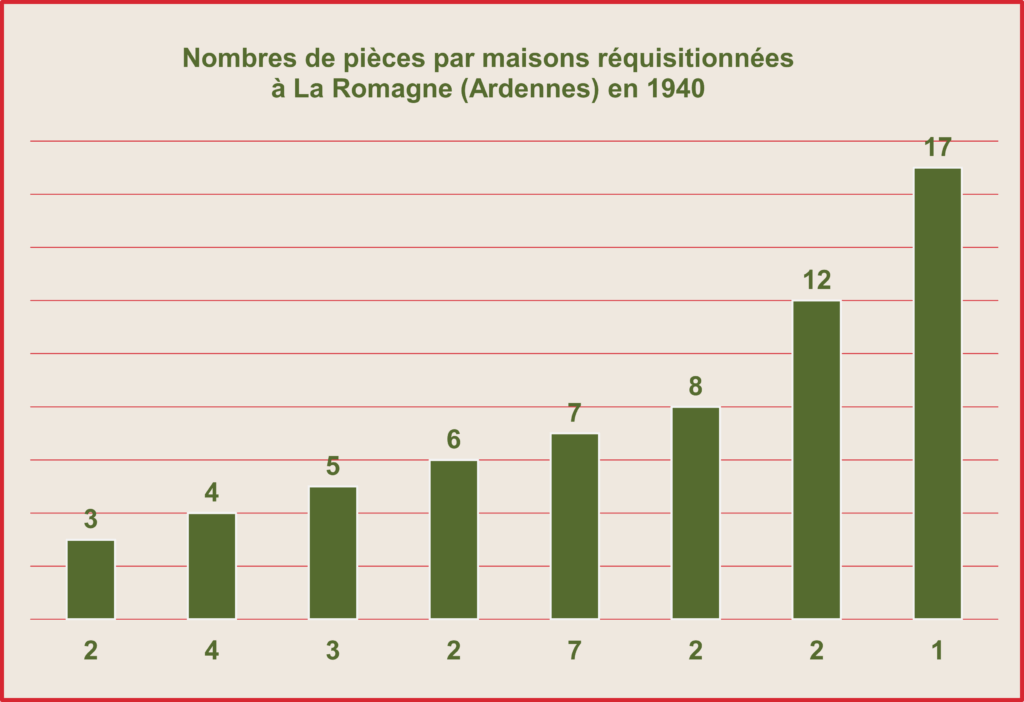

Le dépouillement des vingt-quatre dossiers romanais[1], conservés aux archives, qui ne concernent que la section cadastrée du « village[2] », montre que les réquisitions ont été imposées essentiellement entre les mois d’octobre 1940 et juin 1941.

Elle ne tient pas compte de l’invasion qui a eu lieu entre la bataille de France[3] et l’armistice demandé par le maréchal Pétain le 17 juin, et effectif à partir du 22.

[1] Archives départementales des Ardennes, 147W 322, La Romagne (Marie Albertini ; Louise Billette ; Ernest Bocquet ; Vital Bonhomme ; Alexis Boudaud ; veuve Carbonneaux-Raulin ; Alcide Cugnart ; veuve Devie-Richard ; Maurice Druart [maréchal-ferrant] ; veuve Dupont ; Henri Falet [percepteur] ; René Jonnart ; Lucie Laroche ; Joseph Léonard ; Edmond Lesein ; Georges Malherbe ; Rosa Malherbe ; Zélia Marandel ; Ernest Marandel ; Joseph Marquigny ; Henri Mauroy ; Fernand Modeste [boulangerie] ; Marie Vuilmet.) [intitulé] ; Ardennes. Préfecture, 2e division, 3e bureau [producteur] ; 1941-1946 [dates de début et de fin] ; [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire postérieures au 10 juillet 1940 (hors état civil, officiers publics et ministériels) ; dossiers individuels, questionnaires d’enquêtes.]

[2] A l’exception des hameaux et des fermes de La Bouloie et de La Cour Avril.

[3] 10 mai – 25 juin 1940.

Or, les troupes allemandes sont présentes dans toutes les Ardennes, et notamment à La Romagne, comme l’indique la demande d’indemnisation pour pillage de la cidrerie Malherbe[1]. Il y a manifestement des divergences de dates dans les déclarations.

[1] Archives départementales des Ardennes, 13R 1661 [série R = affaires militaires et organismes de temps de guerre depuis 1800, sous-série 13R = dommages de guerre 1939-1945].

![Logement et cantonnement. Cf. archives départementales des Ardennes, 147W 322 La Romagne ; Georges Malherbe [lire madame veuve Georges Malherbe] ; Ardennes. Préfecture, 2e division, 3e bureau [producteur] ; 1941-1946 [dates de début et de fin] ; [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire postérieures au 10 juillet 1940 (hors état civil, officiers publics et ministériels) ; dossiers individuels, questionnaires d’enquêtes.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Invasion-Malherbe-rectification-erreur-factuelle-mars-1940-IMG_0464-828x1024.jpg)

L’une de celles-ci, concernant madame veuve Georges Malherbe, fait état d’une occupation par deux soldats, du 1er mars au 1er juillet 1940. La date citée pour le début est manifestement un anachronisme[1].

Du reste, un document allemand rectifie cette erreur. Rares sont les dossiers qui signalent ceux qui ont cohabité avec les ennemis, dans la plus grande partie de cette première occupation. Un seul en fait état, alors que neuf autres soulignent l’absence des propriétaires, et que quatorze sont totalement muets à ce propos.

[1] En mars 1940, les Ardennes sont en effet encore sous contrôle français, sans présence allemande. Comme vu supra, l’invasion allemande ne commence que le 10 mai 1940, via la Belgique, le Luxembourg et les Ardennes, contournant les défenses françaises.

![Cachets et signatures de la mairie de La Romagne (Ardennes) et des autorités allemandes (détail). Cf. archives départementales des Ardennes, 147W 322, La Romagne ; Georges Malherbe [lire madame veuve Georges Malherbe] ; Ardennes. Préfecture, 2e division, 3e bureau [producteur] ; 1941-1946 [dates de début et de fin] ; [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire postérieures au 10 juillet 1940 (hors état civil, officiers publics et ministériels) ; dossiers individuels, questionnaires d’enquêtes.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Invasion-cachets-maire-autorite-requerante-IMG_0464-1-1024x330.jpg)

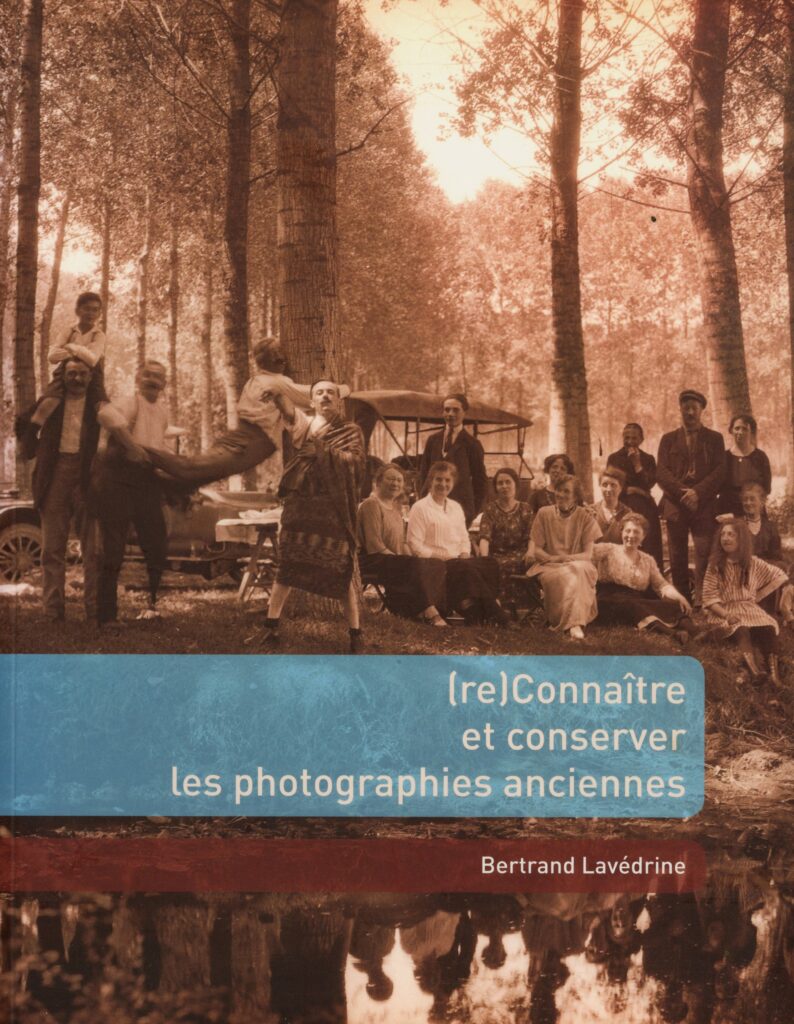

![Lopez, Jean. Heinz Guderian : le maître des Panzers. Traduit de Les généraux allemands. Paris : Perrin, 2025. 547 p. ; 25 cm. Collection Perrin biographie. (Exemplaire conservé dans la collection personnelle de l’auteure.) [Nota bene : loin d’un coup de génie isolé, la percée des Ardennes en mai 1940 résulte d’une planification rigoureuse et d’un effort doctrinal collectif amorcé bien avant la guerre. Rendue possible par les fautes du commandement allié, elle repose sur l’efficacité brutale des Panzerdivisionen d’Heinz Guderian. Les journaux de marche et sa correspondance privée révèlent combien il considérait cette opération comme l’aboutissement d’une stratégie fondée sur la mobilité, la coordination tactique et l’emploi massif de blindés.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Livre-Heinz-Guderian-maitre-Panzers-premiere-couverture-656x1024.jpg)

![Lopez, Jean. Heinz Guderian : le maître des Panzers. Traduit de Les généraux allemands. Paris : Perrin, 2025. 547 p. ; 25 cm. Collection Perrin biographie. (Exemplaire conservé dans la collection personnelle de l’auteure.) [Nota bene : loin d’un coup de génie isolé, la percée des Ardennes en mai 1940 résulte d’une planification rigoureuse et d’un effort doctrinal collectif amorcé bien avant la guerre. Rendue possible par les fautes du commandement allié, elle repose sur l’efficacité brutale des Panzerdivisionen d’Heinz Guderian. Les journaux de marche et sa correspondance privée révèlent combien il considérait cette opération comme l’aboutissement d’une stratégie fondée sur la mobilité, la coordination tactique et l’emploi massif de blindés.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Livre-Heinz-Guderian-maitre-Panzers-quatrieme-couverture-650x1024.jpg)

Les différences de dates dans les déclarations soulèvent des interrogations. Si l’on tient compte de celle du 15 mai 1940, consignée par Joseph Marquigny, qui figure sur sa déclaration, et qu’il est le seul à indiquer, les troupes allemandes se seraient installées dans les Ardennes dès les premiers jours de la bataille de France[1].

[1] Ce qui est compatible avec la bataille de Dinant, du 12 au 15 mai 1940, quand les Panzers franchissent la Meuse à Dinant, en Belgique, face aux Français, ouvrant la voie à la percée des Ardennes.

Pour avoir une confirmation de cette hypothèse, il est bon d’observer la situation des villages environnants. A Chaumont-Porcien, quatre dossiers signalent que l’Occupation commence dès mai 1940[1], et trois d’entre eux[2] sont plus précis, en donnant la date du 16 mai.

Celle-ci est avancée par le propriétaire, mais ce dernier, réfugié à Lignol[3], ne reprend possession de sa maison qu’au 1er avril 1943. Il ne peut alors que constater que sa maison est totalement pillée, détériorée et envahie de décombres.

[1] Dossier de madame veuve Tricot Moreaux.

[2] Dont celui de Gustave Pattée Mossul, par exemple.

[3] Commune française située actuellement dans le département du Morbihan, en région Bretagne.

Le dossier du curé doyen[1] Benjamin Richy atteste de trois périodes d’occupation : du 18 mai au 17 juin 1940, du 5 octobre 1940 au 22 février 1941, et du 1er au 28 mars 1941. Quant à celui d’Emile Henri Gaston Grosjean, habitant Petite Rue à Chaumont-Porcien, il souligne que sa maison a tout d’abord été occupée à partir de septembre 1939 par le Service des étapes de l’armée française, qui l’a quittée le 15 mai 1940.

[1] « Prêtre qui est à la tête d’un doyenné. En apposition. Curé doyen. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

Elle est aussitôt réquisitionnée jusqu’en octobre 1940 par des troupes allemandes de passage, avant de devenir à partir du 10 octobre un Kasino[1].

[1] Die Kasinos au pluriel. Mess pour officiers.

En outre, du 5 octobre 1940 au 27 août 1942, une maison est occupée par une infirmerie et la gendarmerie allemande[1], alors que l‘immeuble appartenant à Charles Bocquillon, route de Givron, abrite des bureaux de secrétaires à partir du 8 juillet 1940.

[1] Feldgendarmerie.

Pour Rocquigny, un dossier évoque le 15 mai, tandis que celui qui concerne l’occupation de la demeure de madame Gillet Mermoz apporte nombre de précisions sur les allées et venues de ces troupes, ainsi que sur la durée de leur présence, qui se prolonge, par intermittence, jusqu’en 1944.

Pour certains Romanais, il y a eu deux périodes d’occupation, tout d’abord du 2 octobre 1940 au 22 février 1941, puis du 15 mars[1] au 30 juin 1941. Sept d’entre eux y échappent. Mais le boulanger, Fernand Modeste, lui, est concerné : il signale une réservation de sa boulangerie par les Allemands une fois par semaine, ces derniers la libérant les autres jours.

[1] Voire à partir du 28 avril.

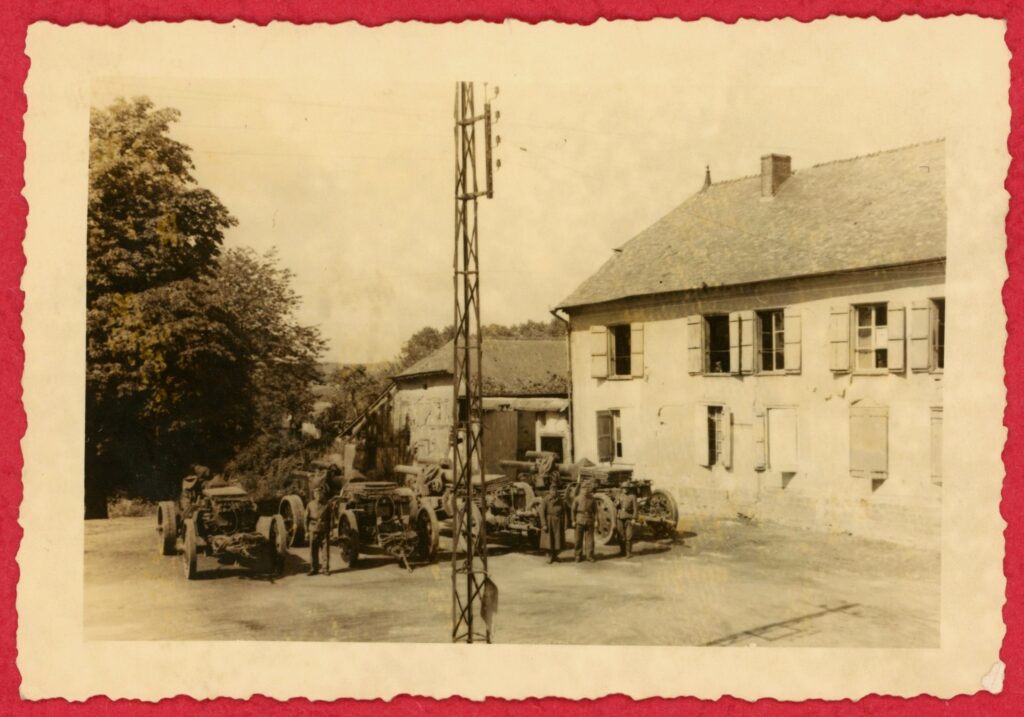

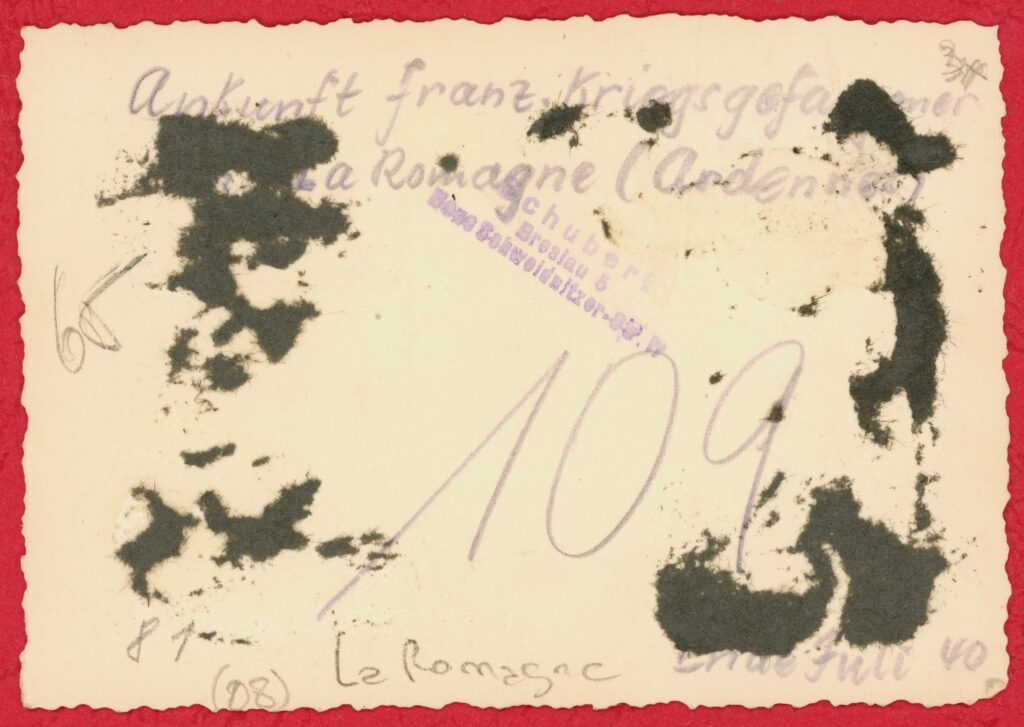

![Photographie ancienne, tirage argentique en noir et blanc viré au sépia, sur papier à bords dentelés. Toute reproduction, totale ou partielle, est strictement interdite sans autorisation expresse de l’auteure. Au verso, une écriture manuscrite à l’encre violette indique : « Parkplatz in La Romagne » (« stationnement [de véhicules] à La Romagne »), « Juli 40 » (« juillet 1940 ») et « 104 » [numérotation incertaine]. Un tampon, également à l’encre violette, porte la mention : « Schubert Breslau 5 Neue-Schweidnitzer-Str.17 ». (Exemplaire conservé dans la collection personnelle de l’auteure.)](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Photographie-Allemands-1940-maison-Merlin-Boudaud-verso-1024x715.jpg)

Cent quarante militaires allemands environ sont répartis dans ces différentes maisons : une dizaine d’officiers, une trentaine de sous-officiers, et le reste constitué d’hommes de troupe. Outre ces hommes, quelque quatre-vingt-dix chevaux sont répartis dans différentes écuries de La Romagne :

- un seul chez Edmond Lesein ;

- tous les autres chez Jean-Baptiste Alexis Boudaud, Alcide Cugnart, Joseph Marquigny et Zélia Marandel.

Les maisons sont recensées avec le nombre de pièces, les dépendances, le confort. Ce dernier est parfois sommaire. Aucune maison ne dispose ainsi du chauffage central et du gaz, mais toutes ont l’électricité, et certaines l’eau, parfois à la pompe, ou dans la cour[1]. Sept sont déclarées ne pas en avoir. Les puits ne sont pas répertoriés.

[1] Quatre.

![Réquisitions d'immeubles à l'usage d'habitation par l'armée allemande. Occupation d'immeubles à l'usage d'habitation par les troupes allemandes. Recto. Remplissage du formulaire par l'habitant concerné. Cf. archives départementales des Ardennes, 147W 322 La Romagne (Ardennes) ; monsieur René Jonnart [intitulé] ; 1941-1946 [dates de début et de fin] ; [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire postérieures au 10 juillet 1940 (hors état civil, officiers publics et ministériels) ; dossiers individuels, questionnaires d’enquêtes.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Invasion-Kommandantur-Rene-Jonnart-IMG_0440-743x1024.jpg)

Deux occupations particulières de maisons sont signalées : celle du 35 rue Haute, avec une réservation pour la Wehrmacht[1] [Nota bene : madame veuve Dupont, qui en est propriétaire, réside en fait à Paris.] ; celle de l’instituteur René Jonnart, réquisitionnée pour la Kommandantur[2].

[1] Littéralement « force de défense », armée du IIIe Reich de mai 1935 jusqu’à sa dissolution par les Alliés en août 1946.

[2] Poste de commandement allemand (pluriel : Kommandanturen, parfois francisé en Kommandanturs).

![Réquisition d'immeubles à usage d'habitation par l'armée allemande. Cf. archives départementales des Ardennes, 147W 322, La Romagne ; madame veuve Georges Malherbe ; Ardennes. Préfecture, 2e division, 3e bureau [producteur] ; 1941-1946 [dates de début et de fin] ; [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire postérieures au 10 juillet 1940 (hors état civil, officiers publics et ministériels) ; dossiers individuels, questionnaires d’enquêtes.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Invasion-requisitions-immeubles-armee-allemande-veuve-Georges-Malherbe-1er-mars-1e-juillet-1941.png)

A quelques exceptions près, les dépendances (grange, cave, remise, garage, etc.) font l’objet d’une annexion par les occupants.

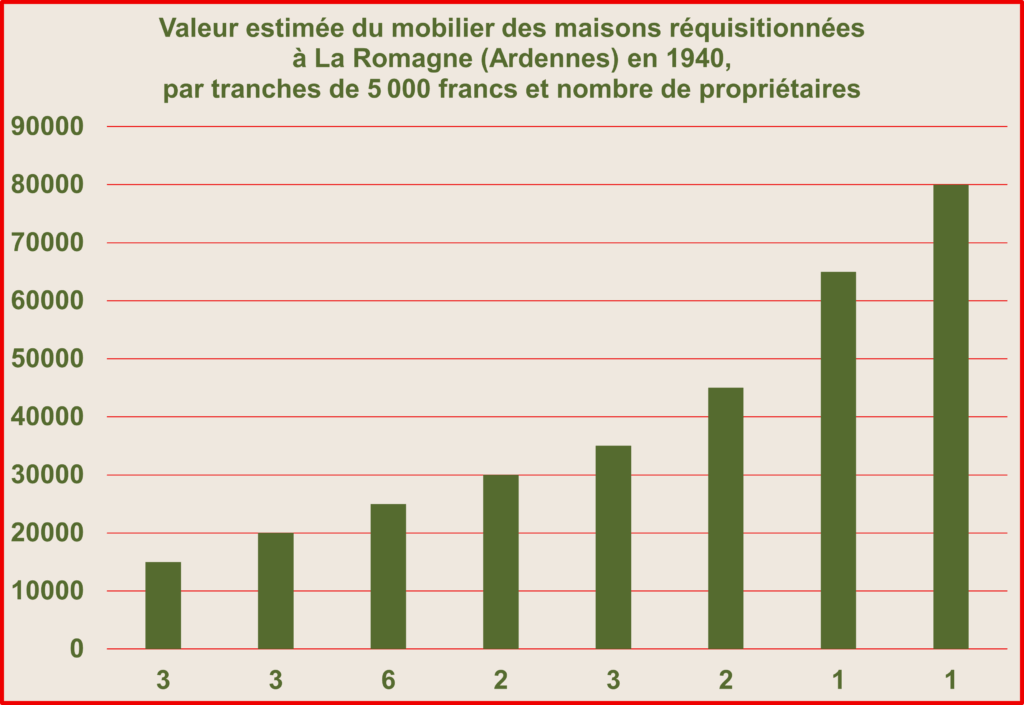

En 1942[1], des dossiers sont déposés pour l’indemnisation de ces occupations. Celle-ci tient compte, d’une part de la valeur du mobilier, et d’autre part d’une valeur locative, voire de l’imposition du propriétaire (dont l’étendue varie de 24 à 576 francs).

[1] L’année 1942 marque un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale, tant sur le plan militaire que politique et idéologique. C’est aussi une année charnière pour la France occupée, avec un durcissement de l’Occupation, et une bascule vers une guerre plus totale et plus radicale.

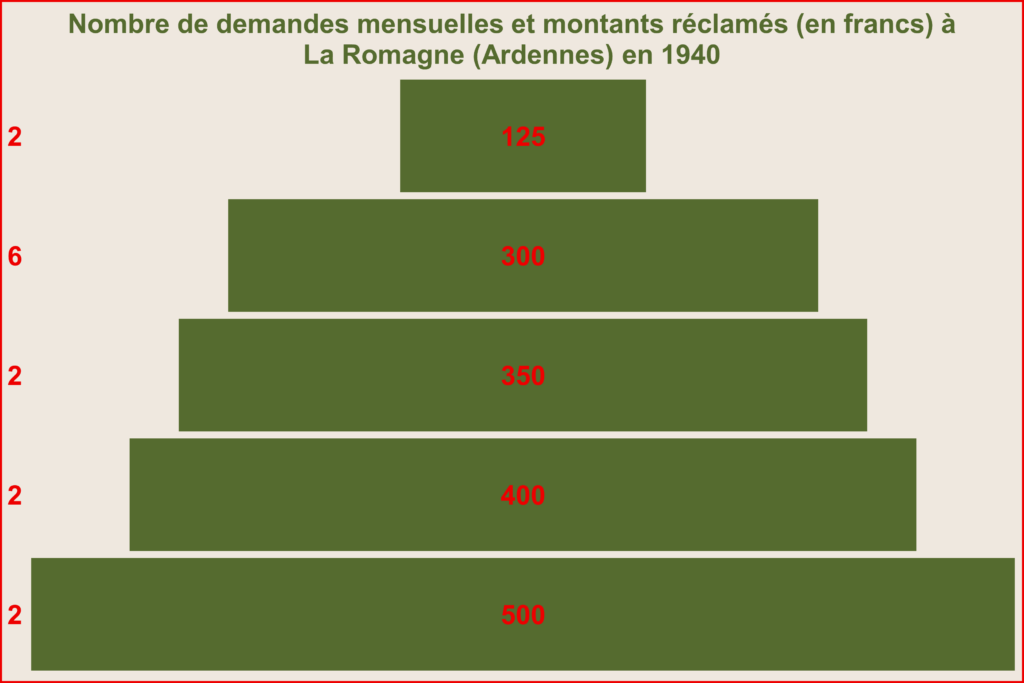

Il est demandé aux habitants de proposer eux-mêmes le montant de cette indemnité, ou journalière ou mensuelle. La répartition de celle-ci ne peut être étudiée qu’à travers quatorze dossiers uniquement.

Les montants journaliers demandés varient de 10 à 20 francs. Chaque proposition est en général accompagnée de l’avis du maire, Alcide Cugnart. L’une est cependant signée par monsieur Didier, maire intérimaire en l’absence du maire élu[1]. Celle du maire en titre l’est par un conseiller.

[1] Revenu en septembre 1941.

![Occupation d'immeubles à l'usage d'habitation par les troupes allemandes. Recto. Remplissage du formulaire par l'habitant concerné. Cf. archives départementales des Ardennes, 147W 322 La Romagne (Ardennes) ; monsieur Alexis Boudaud [intitulé] ; Ardennes. Préfecture, 2e division, 3e bureau [producteur] ; 1941-1946 [dates de début et de fin] ; [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire postérieures au 10 juillet 1940 (hors état civil, officiers publics et ministériels) ; dossiers individuels, questionnaires d’enquêtes.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Invasion-immeubles-Alexis-Boudaud-IMG_0399-768x1024.jpg)

Occupation d’immeubles à l’usage d’habitation par les troupes allemandes. Recto. Remplissage du formulaire par l’habitant concerné. Cf. archives départementales des Ardennes, 147W 322, La Romagne (Ardennes) ; monsieur Alexis Boudaud [intitulé] ; Ardennes. Préfecture, 2e division, 3e bureau [producteur] ; 1941-1946 [dates de début et de fin] ; [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire postérieures au 10 juillet 1940 (hors état civil, officiers publics et ministériels) ; dossiers individuels, questionnaires d’enquêtes.]

Tous les dossiers ne sont pas traités de la même manière. Un seul ne présente pas de somme proposée par la propriétaire, c’est donc l’édile qui la fixe. Neuf revêtent un avis favorable quant à la somme demandée. Si le maire la trouve exagérée, il ne manque pas de faire une proposition inférieure, ce qui est le cas pour trois d’entre eux. Les derniers sont simplement signés, sans autre mention.

![Occupation d'immeubles à l'usage d'habitation par les troupes allemandes. Verso. Observations, renseignements et avis du maire. Cf. archives départementales des Ardennes, 147W 322 La Romagne (Ardennes) ; monsieur Alexis Boudaud [intitulé] ; Ardennes. Préfecture, 2e division, 3e bureau [producteur] ; 1941-1946 [dates de début et de fin] ; [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire postérieures au 10 juillet 1940 (hors état civil, officiers publics et ministériels) ; dossiers individuels, questionnaires d’enquêtes.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Invasion-Boudaud-observations-renseignements-avis-maire-IMG_0400-736x1024.jpg)

Les indemnités tiennent compte du nombre de nuits, et non des mois pleins. Mais tous les dossiers ne comportent pas cet élément, et ne sont pas renseignés de manière exhaustive. Il est donc difficile de savoir s’il est tenu compte du nombre d’occupants, cette variable n’étant pas enregistrée avec précision. Seul un dossier pourrait aller dans ce sens, celui de Louise Billette.

Si l’on se fie aux dates qu’elle indique pour la première occupation, soit du 2 octobre au 6 mars 1941, il y aurait eu cent cinquante-cinq nuits. Or, l’autorité allemande n’en retient que cent quarante et un. Pour la seconde période, soit du 14 février au 30 juin 1941, il y a cent trente-cinq nuits.

Mais seules quatre-vingt-dix-sept sont retenues par les autorités allemandes. Selon l’indemnisation qu’elle souhaitait (300 francs mensuels), elle aurait dû percevoir environ 2 400 francs. Or, elle n’a reçu que 1 903 francs. Les assiettes des calculs d’indemnisation ne sont pas clairement définies dans les fiches.

Les plus petites indemnisations sont de moins de 800 francs, et ne concernent que des occupations de la première période. En revanche, les plus importantes, de 3 000 à 3 500 francs, concernent les occupations de fermes du « village[1] », hébergeant de huit à douze hommes et des chevaux (de six à vingt-cinq).

[1] Entendre « La Romagne sans les écarts et les hameaux ». Cf. supra.

Quant à celle qui a donné lieu à une indemnisation de plus de 4 100 francs — et qui concerne vraisemblablement le percepteur du village à l’époque —, elle s’explique sans doute par les nombreuses déprédations signalées, sans que l’on puisse en connaître la nature.

Peu de personnes[1] ont dénoncé des dégâts et pourtant, d’après quelques témoignages indirects[2], ils ont été réels pour nombre d’habitants. Mais leur ancrage dans la mémoire concerne davantage le domaine affectif que celui du matériel : c’est ici le cadre du diplôme d’une Croix de guerre 1914-1918 qui est piétiné, là un certificat d’études qui est abîmé.

[1] Trois.

[2] Un témoin indirect est un individu qui, n’ayant pas été présent lors de l’événement, en rapporte les faits d’après les témoignages ou les récits d’autres personnes.

Une nouvelle fois, La Romagne et les Ardennes sont concernées par des invasions. La signature de l’armistice entre la France et l’Allemagne nazie le 22 juin 1940 à Rethondes[1], en forêt de Compiègne[2], place le département, et donc le village, dans la zone occupée.

Les conditions en sont très dures : la France doit livrer en partie son matériel de guerre, le sort des prisonniers de guerre est déterminé, la plupart d’entre eux est transférée en Allemagne, etc.

[1] Dans le wagon de l’armistice utilisé en 1918 pour la reddition allemande.

[2] Commune française située actuellement dans le département de l’Oise, en région Hauts-de-France.

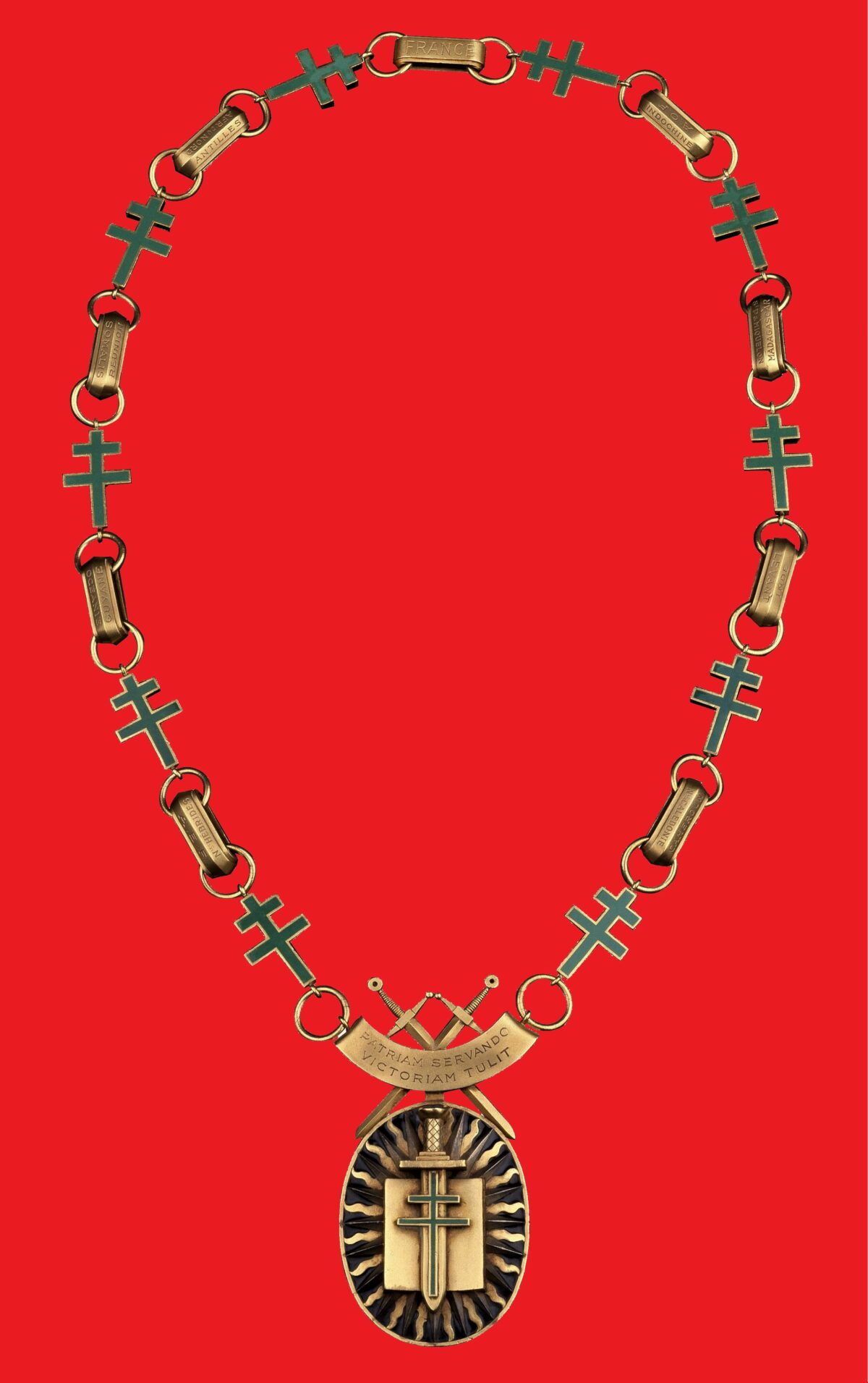

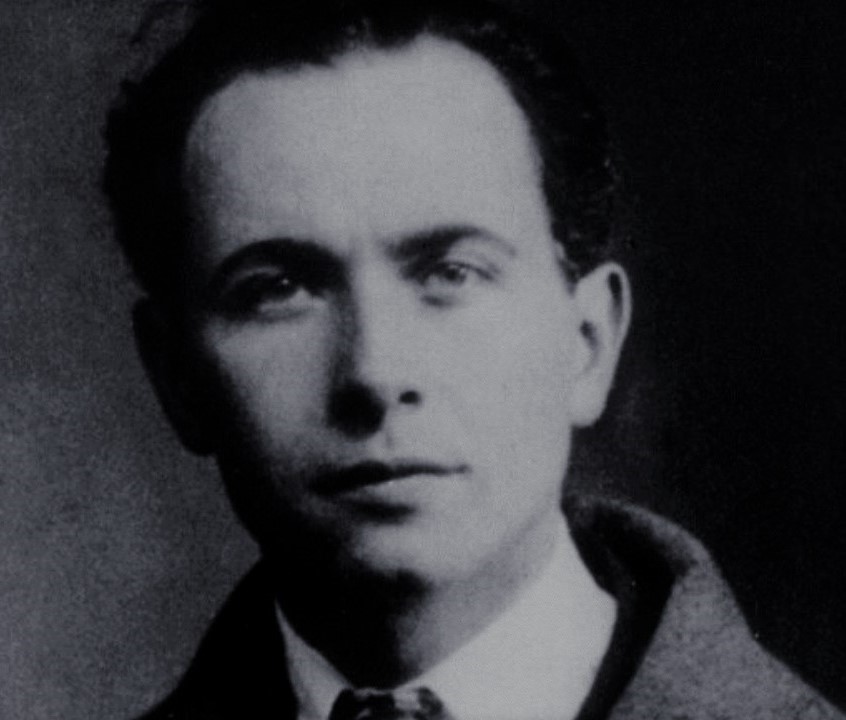

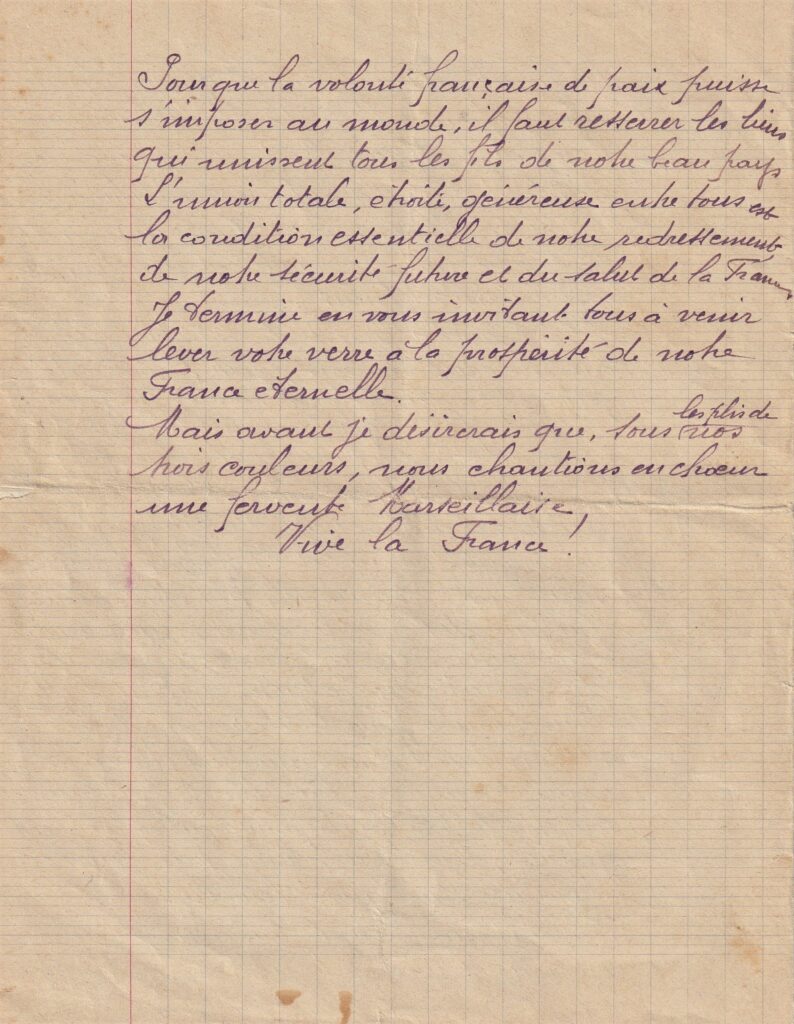

La défaite qui accable la Nation est refusée par une minorité. Celle-ci est incarnée par le général de Gaulle qui, dès le 18 juin, lance un vibrant et émouvant appel[1] qui s’oppose à la demande d’armistice de la veille. Il est repris le jour de la signature de l’armistice, incitant les Français à réagir.

[1] Le manuscrit original a été remis aux Archives nationales par la famille de Gaulle le jeudi 12 juin 2025, lors d’une cérémonie à Paris.

Par le décret n° 2006-313 du 10 mars 2006, la célébration de cet acte fondateur est officiellement devenue la Journée nationale commémorative de l’appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi.

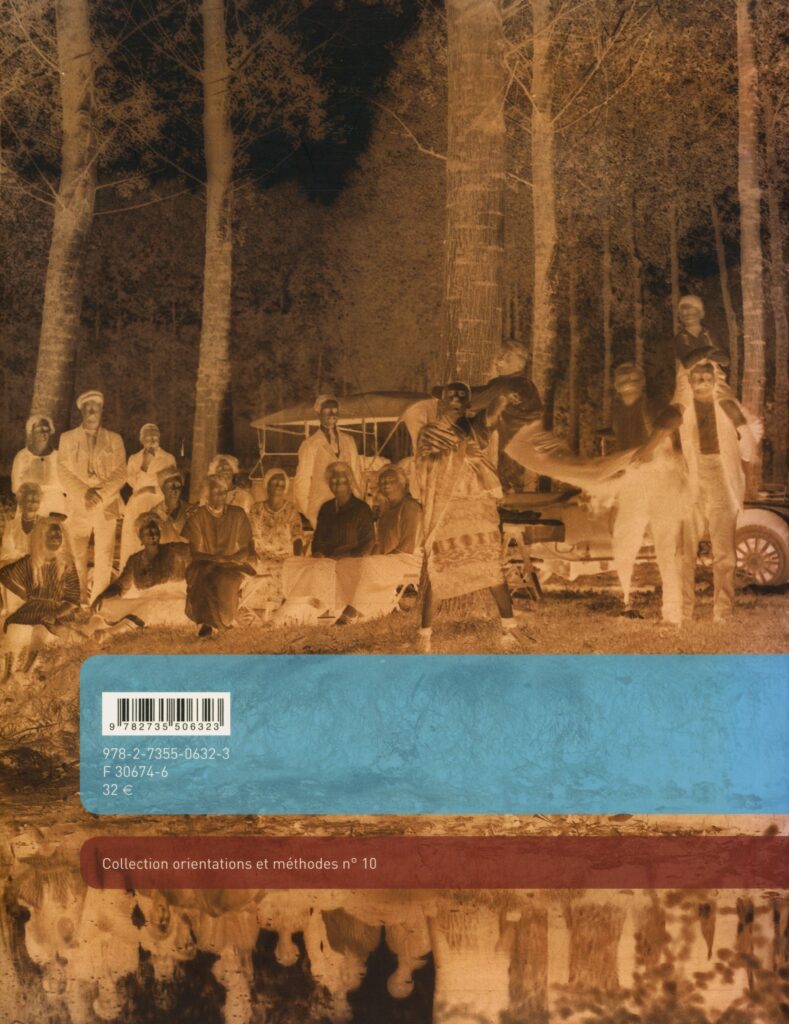

![Hoffmann, Heinrich. Mémoires du photographe d'Hitler : « Hitler était mon ami ». Traduit de l’anglais par Denis-Armand Canal. Édition présentée et annotée par Claude Quétel. Paris : Perrin, 2025. 331 p. ; 21 cm. Avec index, couverture illustrée. (Exemplaire conservé dans la collection personnelle de l’auteure.) [Nota bene : Heinrich Hoffmann, photographe officiel d’Hitler et ami proche, a joué un rôle central dans la création de l’image publique du Führer et la propagande nazie. Auteur de plus de deux millions de clichés diffusés mondialement, il fut témoin des moments clés du nazisme, mêlant opportunisme et engagement politique. Ses mémoires, présentés par Claude Quétel, offrent un témoignage inédit en français sur l’intimité et les rouages visuels du régime.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Livre-Memoires-photographe-Hitler-premiere-couverture-695x1024.jpg)

![Hoffmann, Heinrich. Mémoires du photographe d'Hitler : « Hitler était mon ami ». Traduit de l’anglais par Denis-Armand Canal. Édition présentée et annotée par Claude Quétel. Paris : Perrin, 2025. 331 p. ; 21 cm. Avec index, couverture illustrée. (Exemplaire conservé dans la collection personnelle de l’auteure.) [Nota bene : Heinrich Hoffmann, photographe officiel d’Hitler et ami proche, a joué un rôle central dans la création de l’image publique du Führer et la propagande nazie. Auteur de plus de deux millions de clichés diffusés mondialement, il fut témoin des moments clés du nazisme, mêlant opportunisme et engagement politique. Ses mémoires, présentés par Claude Quétel, offrent un témoignage inédit en français sur l’intimité et les rouages visuels du régime.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Livre-Memoires-photographe-Hitler-quatrieme-couverture-680x1024.jpg)

![Apikian, Cédric. La 3e Kamera. Scénario de Cédric Apikian ; dessin de Denis Rodier ; couleurs d’Elise Follin ; dossier historique réalisé par Nicolas Férard. Grenoble : Glénat, 2024. 136 p. ; 32 cm. Illustrations en couleur. Collection 1000 Feuilles. (Exemplaire conservé dans la collection personnelle de l’auteure.) [Nota bene : créées en 1938, les Propagandakompanien (PK) sont des unités de propagande rattachées à la Wehrmacht et à Goebbels, composées de reporters formés et équipés (Leica, Arriflex, Nagra) pour produire images et sons sur tous les fronts. Figures clés : Frentz, Ertl, Hoffmann, Hippler. Dès 1944, les Standarte Kurt Eggers, formation de propagande SS, supplantent les PK. Certains opérateurs utilisent une « 3e caméra » personnelle pour capter des images non autorisées, entre transgression et documentation.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Livre-Troisieme-Kamera-premiere-couverture-724x1024.jpg)

![Apikian, Cédric. La 3e Kamera. Scénario de Cédric Apikian ; dessin de Denis Rodier ; couleurs d’Elise Follin ; dossier historique réalisé par Nicolas Férard. Grenoble : Glénat, 2024. 136 p. ; 32 cm. Illustrations en couleur. Collection 1000 Feuilles. (Exemplaire conservé dans la collection personnelle de l’auteure.) [Nota bene : créées en 1938, les Propagandakompanien (PK) sont des unités de propagande rattachées à la Wehrmacht et à Goebbels, composées de reporters formés et équipés (Leica, Arriflex, Nagra) pour produire images et sons sur tous les fronts. Figures clés : Frentz, Ertl, Hoffmann, Hippler. Dès 1944, les Standarte Kurt Eggers, formation de propagande SS, supplantent les PK. Certains opérateurs utilisent une « 3e caméra » personnelle pour capter des images non autorisées, entre transgression et documentation.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Livre-Troisieme-Kamera-quatrieme-couverture-724x1024.jpg)