Lors du recensement de mars 1946[1], dix années se sont écoulées depuis le dernier effectué. La Seconde Guerre mondiale a bouleversé le village à plusieurs reprises : tout d’abord avec l’exode, qui l’a vidé presque totalement.

Difficile, le retour s’est heurté aux tracasseries et exigences des occupants, au point que La Romagne n’a retrouvé à la date du 15 mars 1941 que quatre-vingt-dix-huit habitants sur les deux cent neuf que comptait la commune avant la guerre, selon une déclaration[2] du maire intérimaire André Didier.

[1] Archives départementales des Ardennes, 30W 15 : recensement de la population de La Romagne, année 1946 [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire postérieures au 10 juillet 1940 (hors état civil, officiers publics et ministériels) ; dossiers individuels, questionnaires d’enquête, listes nominatives.], vue 1/7, consultable en ligne.

[2] Archives départementales des Ardennes, 56W 57 [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire postérieures au 10 juillet 1940 (hors état civil, officiers publics et ministériels) ; dossiers individuels, questionnaires d’enquête, listes nominatives.]

A l’exception des prisonniers de guerre français, la quasi-totalité de sa population est de retour en décembre 1941. Celle-ci doit non seulement faire face à l’occupation du village, aux restrictions. Mais les agriculteurs ont en plus affaire à la WOL, et se trouvent dépossédés d’une partie de leurs terres au profit de l’ennemi.

S’ils ont été contraints de produire selon les règles de cette organisation durant plusieurs années, il leur a fallu, lorsqu’elle a été dissoute, récupérer leurs terres, leur bétail, et leur rôle de patron. Ils ont dû s’inscrire dans l’effort collectif pour que le pays retrouve ses moyens de production. Et ce, afin de pourvoir à la nourriture des millions de personnes qui avaient subi des carences alimentaires.

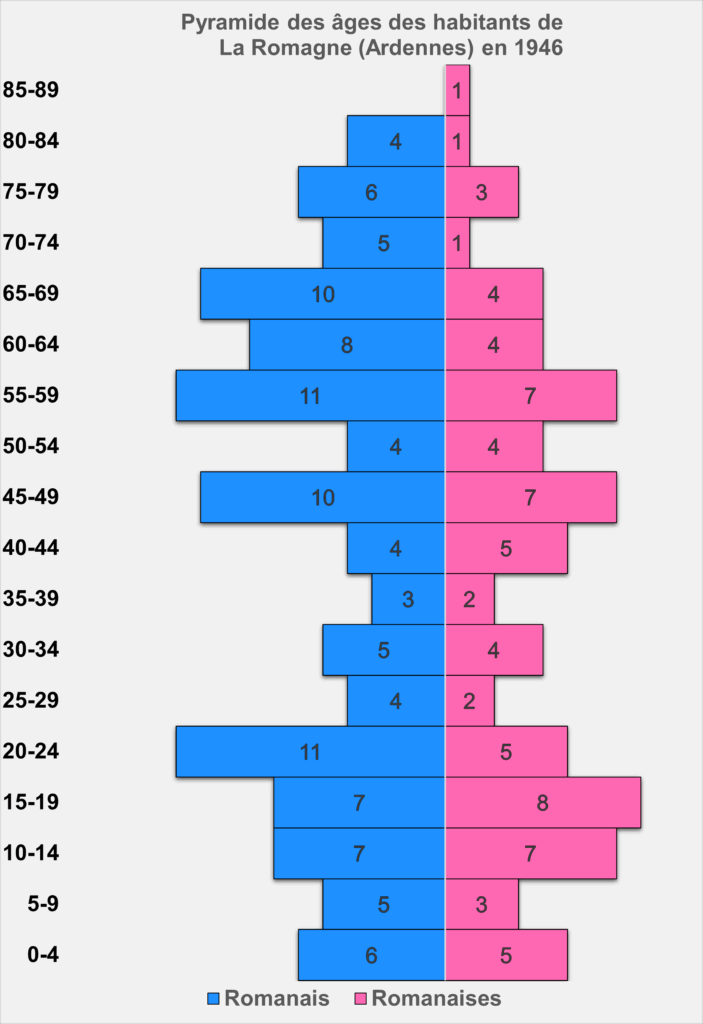

En 1946, La Romagne compte cent quatre-vingt-trois habitants, dont cent soixante-seize de nationalité française et sept étrangers. Inexorablement, la perte de population continue. L’amplitude des âges peut être estimée à environ quatre-vingt-dix ans, et révèle que la doyenne du village est Marie Brodier (épouse Ledouble). Née en 1859 sous le Second Empire, elle a onze ans lorsqu’éclate la guerre franco-prussienne.

Au cours de sa vie, elle aura donc subi par trois fois la présence allemande au sein de son village, et enduré trois guerres. Elle n’est cependant pas la seule, puisque, lors du recensement de 1946, il apparaît que treize personnes (neuf hommes et quatre femmes) vivant à la Romagne sont nés avant le début de la guerre de 1870, et ont été marqués par des souvenirs des trois conflits.

Lors du recensement de 1921, certaines maisons étaient vacantes à la suite du départ de réfugiés, alors qu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les troupes allemandes qui, à la suite de leur retraite, ont délaissé les lieux d’habitation qu’elles occupaient.

Les deux rues principales (Haute et Basse) comptent ensemble cinquante-quatre maisons. Parmi elles, sept sont vides. L’une d’entre elles est transformée en épicerie, ce qui est une reconfiguration de fonction, en passant du logement au service.

Quant aux rues Langlet et Canon, elles ne comptent plus, à elles deux, que trois maisons habitées. Dans les écarts, qui représentent en tout dix-neuf maisons, cinq sont vides. Le taux de vacance est de 13 % pour les rues principales et de 26,3 % pour les écarts.

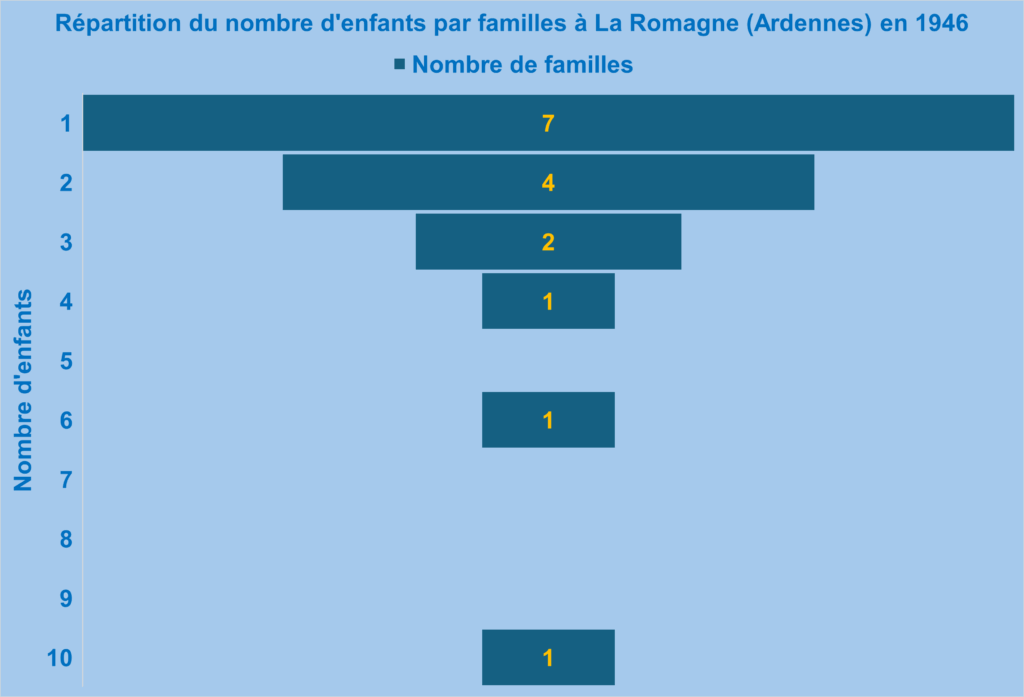

Le détail de la répartition des habitants montre une dizaine de configurations :

- couple sans enfants ;

- couple avec enfants ;

- couple avec enfant, et domestique ou ouvrier ;

- couple avec deux ascendants ;

- couple avec un ascendant ;

- couple et enfant avec un ascendant ;

- deux couples d’adultes ;

- homme seul ;

- femme seule ;

- deux adultes d’une même famille (oncle et neveu ; père et fils).

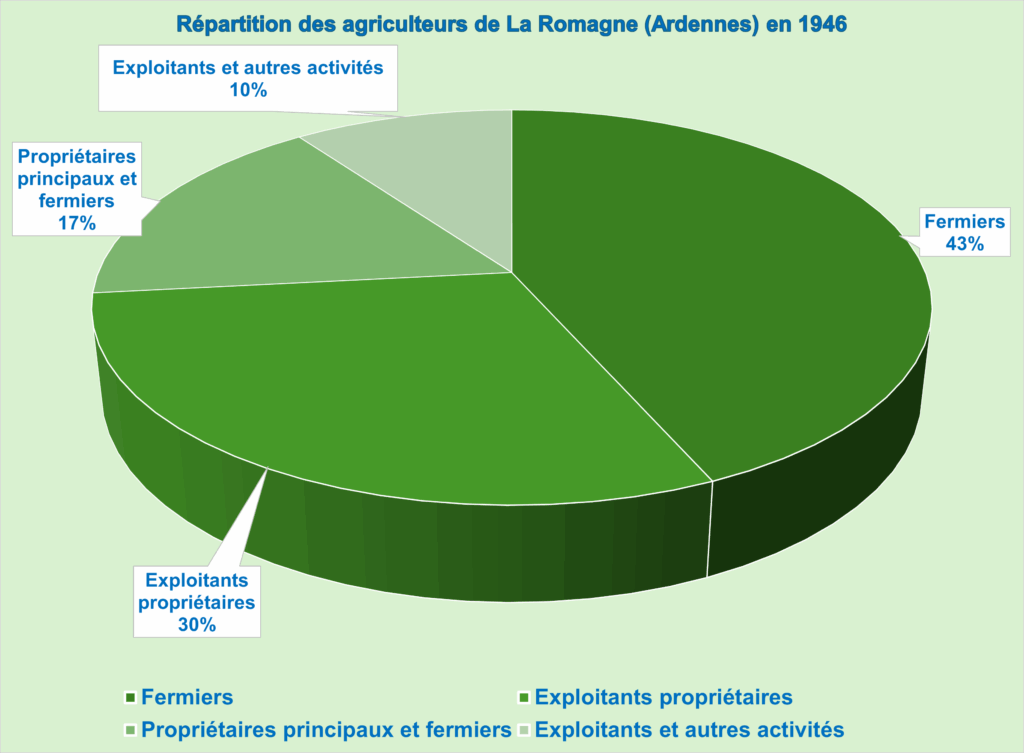

Comme lors des recensements précédents, c’est l’agriculture qui est toujours l’activité principale. Les cultivateurs sont dénombrés par leur statut (propriétaire, fermier, ou travailleur agricole) mais un autre document[1] présente les trente exploitations de la commune, quel que soit le mode de faire-valoir.

[1] Archives départementales des Ardennes, 53W 3 : dénombrement agricole 1946, feuille d’exploitation, canton de Chaumont-Porcien, commune de La Romagne [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire postérieures au 10 juillet 1940 (hors état civil, officiers publics et ministériels) ; dossiers individuels, questionnaires d’enquête, listes nominatives.]

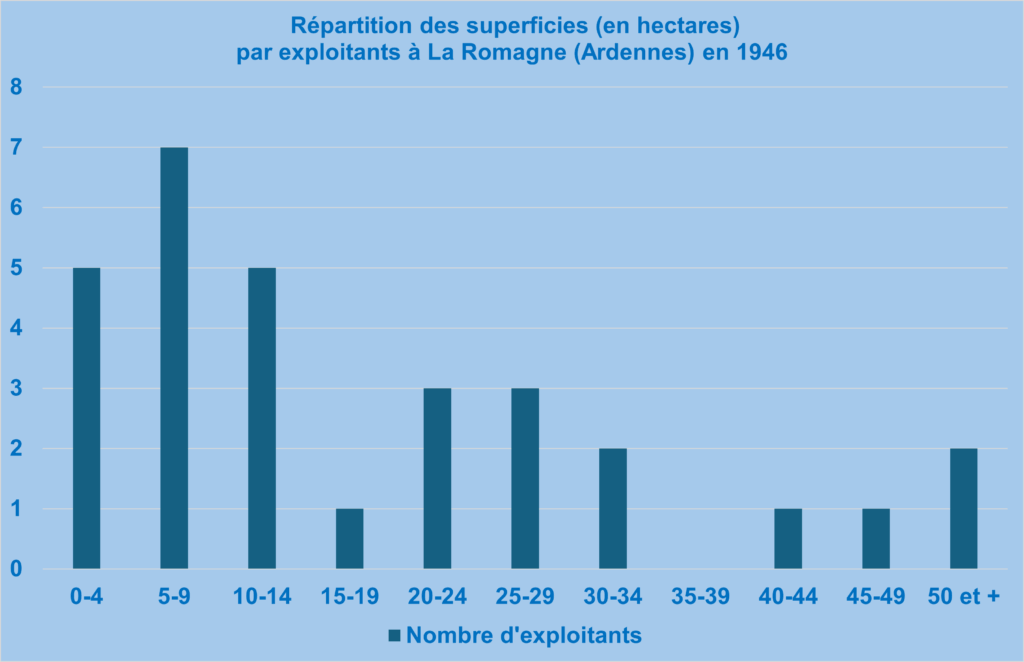

La plus petite surface cultivée a une superficie d’un hectare soixante et un, et la plus importante soixante et onze hectares. Parmi ces exploitations, dix-neuf sont consacrées à l’agriculture générale, huit sont herbagères, et une mixte (agriculture générale et herbagère), deux sans aucune précision.

Fait significatif, la petitesse de quelques-unes et la nature des sols, parfois ingrats, font glisser un certain nombre d’exploitants vers l’élevage. Une amorce de ce changement a pu être observée lors des recensements de la décennie précédente.

Sur les trente cultivateurs de la commune, rares sont ceux qui exploitent seuls leurs terres (sept). D’autres ont recours à un ouvrier (un) ou aux enfants ayant quitté l’école (deux). La plupart travaillent en couple (six), ou en couple et avec l’aide d’un ouvrier (deux), en famille avec leurs femme et enfants de plus de quatorze ans (onze).

Le cas d’une veuve cultivant environ sept hectares avec un membre de sa famille est unique. Durant un laps de temps indéterminé, ceux qui avaient une exploitation comprise entre vingt et un et cinquante hectares auraient bénéficié de la présence d’un prisonnier de guerre allemand (trois)[1].

[1] Cette mention, qui ne comporte ni nom ni date, a été biffée par la suite, ce qui rend son interprétation difficile.

Le nombre d’artisans diminue, ce qui avait déjà été constaté dans la décennie précédente. Dans ce recensement, ne sont plus répertoriés que le charpentier, deux mécaniciens, un maréchal-ferrant et son aide, un bûcheron, un charretier de bois, et un boulanger. Peintre, couvreur, vannier n’auront pas de successeurs locaux, et ils disparaissent à tout jamais.

La cidrerie fondée dans l’entre-deux guerres a pour personnel deux fabricants de cidre, un ouvrier cidrier et un aide-cidrier. Des employés sont affectés à la scierie de Montmeillant, montrant ainsi la présence de petites industries disséminées dans le canton, comme les laiteries par exemple.

La commune emploie toujours quelques personnes : un cantonnier municipal, un tambour afficheur, un secrétaire de mairie (qui est aussi l’instituteur de l’école mixte du village). La SNCF a pour sa part recruté un cantonnier à la gare de Draize – La Romagne.

Le village a subi la guerre, l’exode et l’occupation par la WOL, qui a dépossédé partiellement les agriculteurs. En 1946, l’activité et la population se stabilisent autour d’un mode de vie agricole familial, orienté désormais vers l’élevage et la production laitière.

Les exploitants agricoles sont conscients de la nécessité d’introduire des changements s’ils veulent répondre aux besoins du pays, et pourvoir à la nourriture de millions de Français, comme il leur est demandé par le gouvernement. La mécanisation se développe, mais chevaux et tracteurs cohabitent encore pour quelque temps.

En revanche, la diminution de l’artisanat souligne un effritement des métiers traditionnels, tandis que les commerces fixes, dont le nombre est limité à deux, préfigurent le risque de désertification des services.

![Archives départementales des Ardennes, 30W 15 : recensement de la population de La Romagne, année 1946 [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire postérieures au 10 juillet 1940 (hors état civil, officiers publics et ministériels) ; dossiers individuels, questionnaires d’enquête, listes nominatives.], vue 1/7, consultable en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/09/Liste-nominative-des-habitants-de-La-Romagne-Ardennes-en-1946.jpg)

![La dernière promotion (année scolaire 1952/1953) de l'ancienne école accompagnée de son instituteur, monsieur René Jonnart. Cette photographie de la promotion 1953 se lit de bas en haut et de gauche à droite. Première rangée : Daniel ou Maurice Lavric, Raymond Marandel, Françoise, Cugnart, Yvette Lelong, Martine Mouton, Michel Mauroy, Jean-Michel Taillette, Alain Mouton. Deuxième rangée : Georges Malherbe, [debout], François Lavric, Jean-Claude Milhau, Yves Albertini †, Jean-Michel Guillaume, Alain Ravignon, Michel Lesein, Jean-Michel Milhau, Norbert Lelong. Troisième rangée : Jeannine Courtois, Colette Cugnard, Jacky Ravignon, Michel Marandel. (collection privée, avec l’aimable autorisation de monsieur Georges Malherbe).](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2021/01/Blog-derniere-promotion-1953-de-lancienne-ecole-1024x707.jpg)