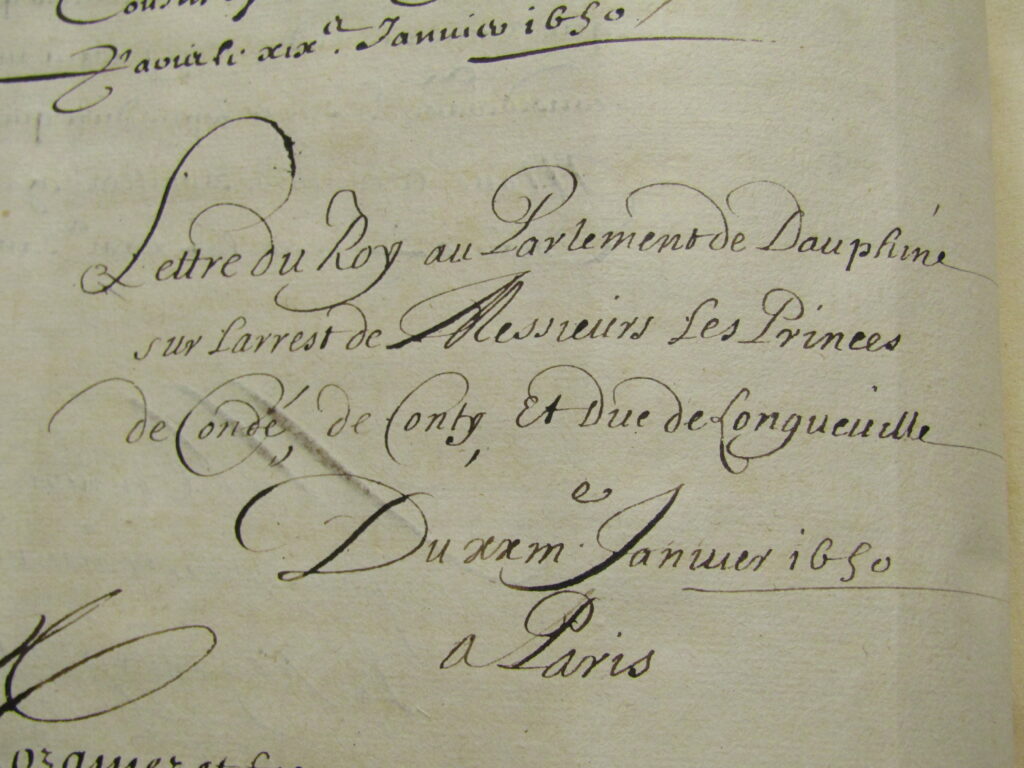

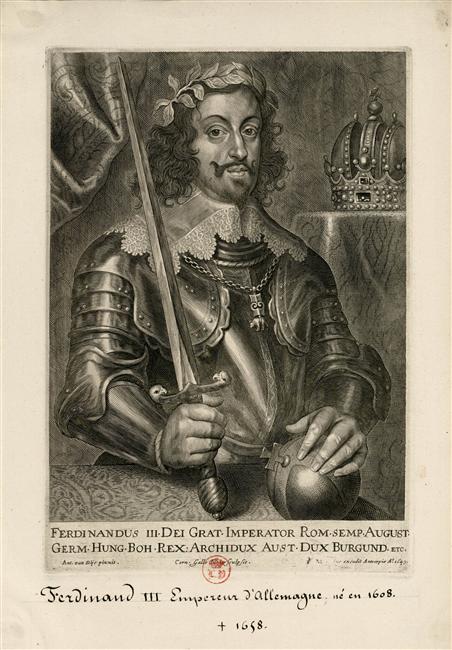

Au XVIIe siècle, l’effort militaire imposé à la France est considérable, car les conflits marquent toute cette période : dernières guerres de Religion en France (1621-1629), guerre de Trente ans (1618-1648), révolte des Grands ou Fronde (1648-1653), guerre de Dévolution (1667-1668), guerre de Hollande (1672-1678), guerre de la Ligue d’Augsbourg ou guerre de Neuf Ans (1688-1697), guerre de la Succession d’Espagne (1701-1714).

![Marquis, Lionel. Les soldats de Louis XIV. [Saint-Cloud] : Éditions SOTECA, 2015. 255 p. En appendice, notices biographiques. Bibliogr. p. 245-247. (Exemplaire conservé dans la collection personnelle de l’auteure.)](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/11/Marquis-Lionel.-Les-soldats-de-Louis-XIV-premiere-de-couverture-669x1024.jpg)

![Marquis, Lionel. Les soldats de Louis XIV. [Saint-Cloud] : Éditions SOTECA, 2015. 255 p. En appendice, notices biographiques. Bibliogr. p. 245-247. (Exemplaire conservé dans la collection personnelle de l’auteure.)](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/11/Marquis-Lionel.-Les-soldats-de-Louis-XIV-quatrieme-de-couverture-657x1024.jpg)

Les règnes suivants de Louis XV et de Louis XVI connaitront, pour le premier, la guerre de la Succession de Pologne (1733-1738), la guerre de la Succession d’Autriche (1740-1748), et la guerre de Sept ans (1756-1763) et, pour le second, une participation financière très importante à la guerre d’Indépendance des Etats-Unis (1775-1783).

Le recrutement de l’armée royale se fait sous la forme d’engagements volontaires de longue durée, puisqu’ils passent de quatre à huit ans, tout d’abord au nom du capitaine, puis au nom du roi, et ce jusqu’à la Révolution.

La misère et le vagabondage peuvent pousser à un enrôlement, mais, comme les volontaires ne sont pas assez nombreux, le capitaine devient, la plupart du temps, un marchand d’hommes faisant pratiquer pour son propre compte le racolage[1].

Nul lieu n’échappe aux recruteurs, que ce soient les marchés, les promenades publiques ou les cabarets. Ainsi, pour la base de l’armée, ce recrutement donne des troupes déplorables, souvent prêtes au pillage.

[1] « Sous l’Ancien Régime, en particulier au XVIIe et au XVIIIe siècle, pratique à laquelle recouraient les capitaines, considérés comme propriétaires de leur compagnie, ou les sous-officiers agissant sur leurs ordres, et qui consistait, lorsque les effectifs étaient insuffisants, à amener des hommes, par de fausses promesses ou par la contrainte, à s’enrôler dans l’armée. Louvois s’efforça de combattre les abus du racolage. Le racolage disparut avec l’établissement de la conscription. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

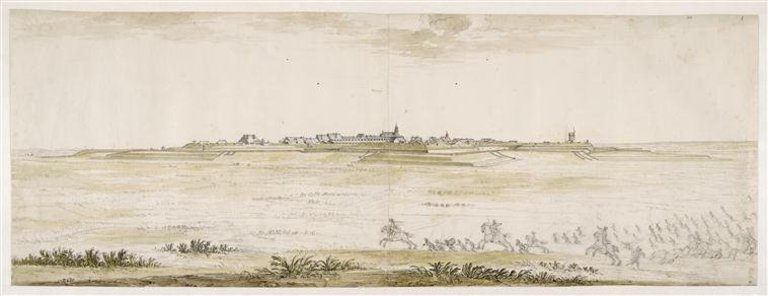

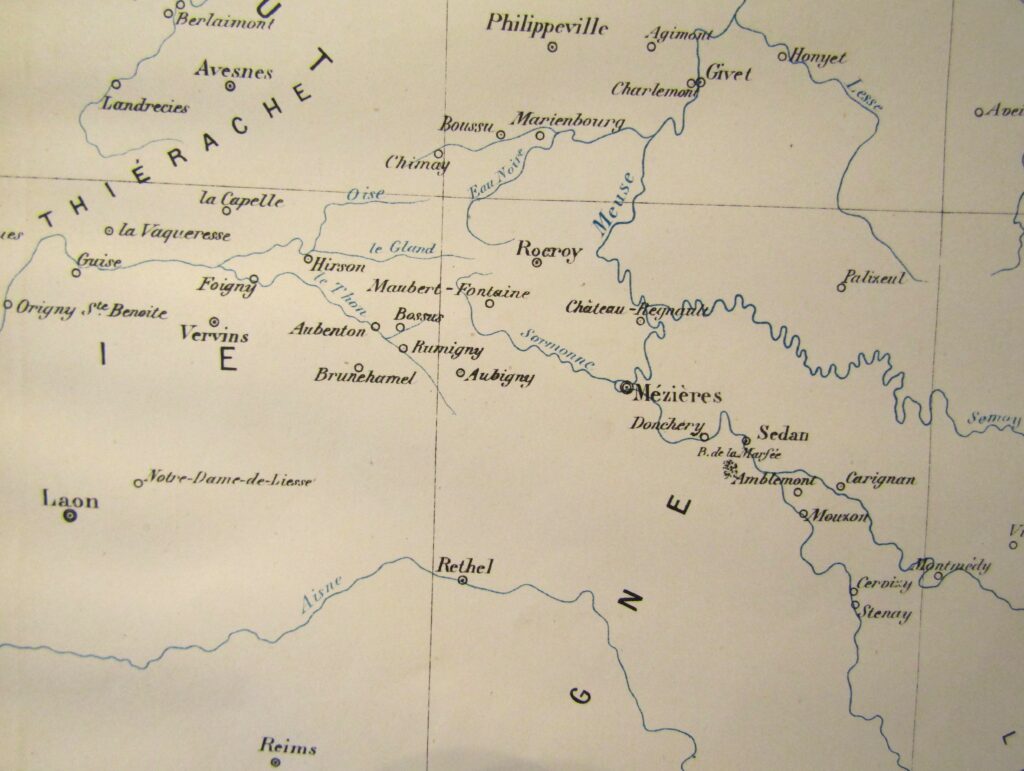

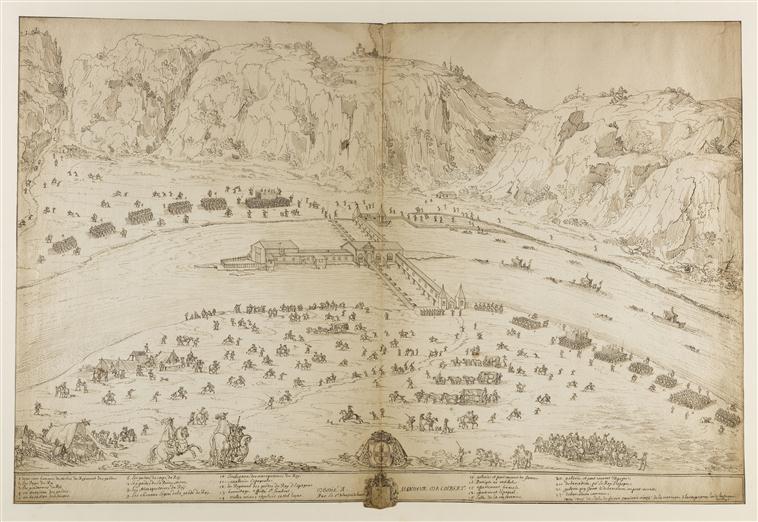

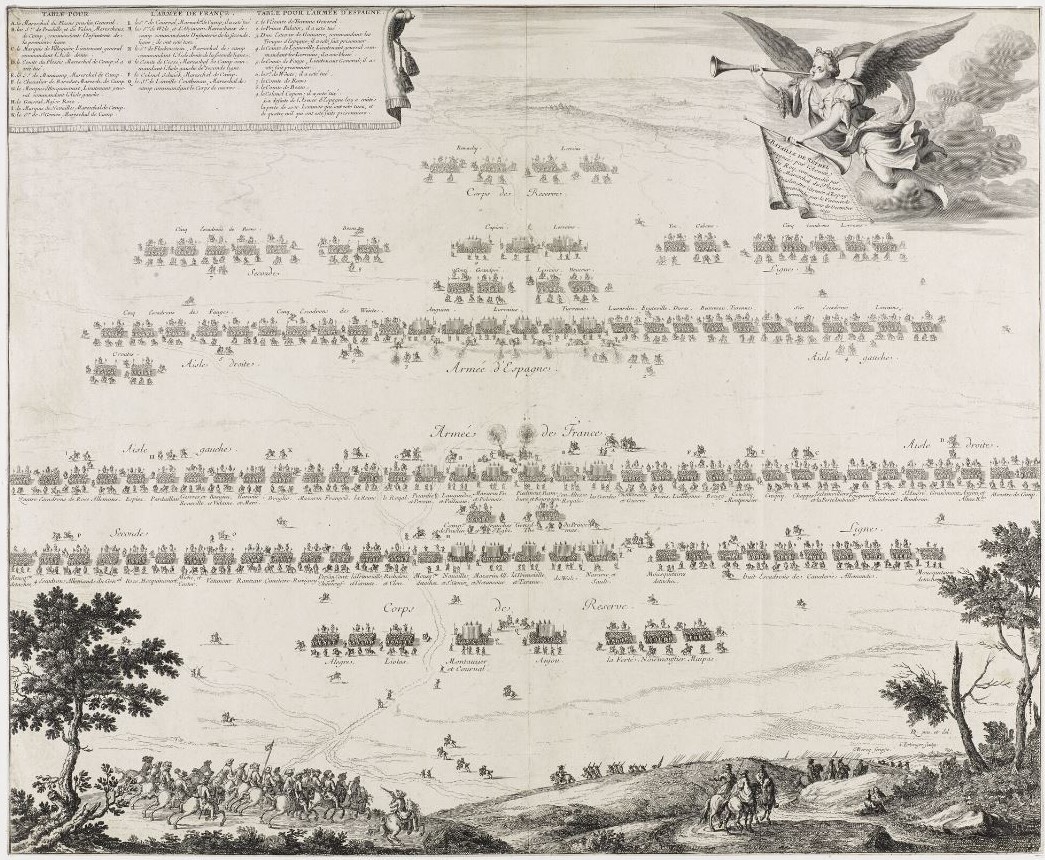

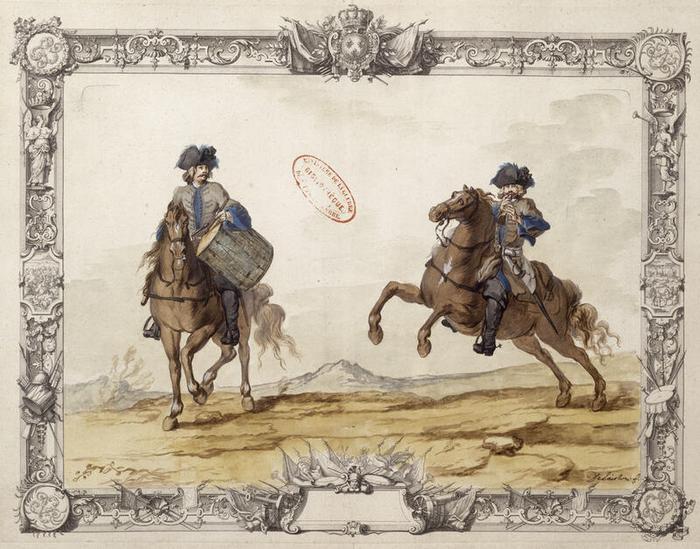

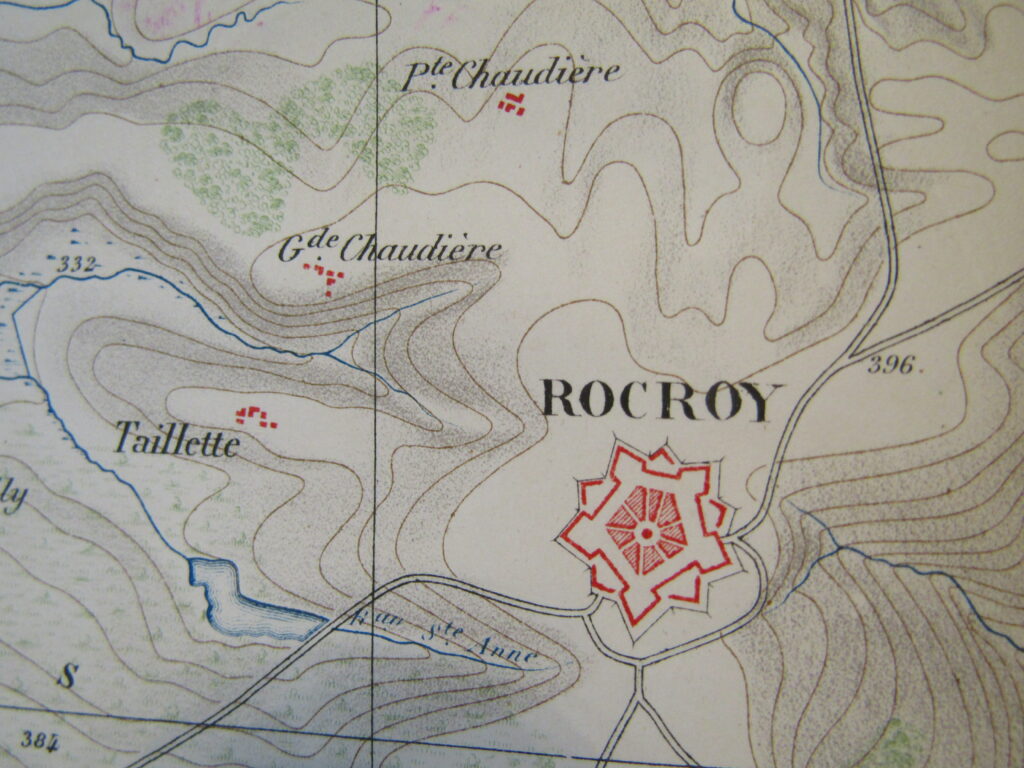

Jusqu’au milieu du XVIIe siècle, les effectifs sont relativement faibles : la victoire de Rocroi[1] en 1643 est obtenue avec quelque vingt-deux mille hommes[2], alors que la guerre de Hollande mobilise plus de cent vingt mille soldats et officiers. En 1705, les effectifs alignés sont d’environ trois cent mille hommes. Les troupes se partagent entre l’infanterie et la cavalerie.

[1] Commune française située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[2] Bonal, François. Les Régiments de Champagne sous l’Ancien Régime : Champagne-Infanterie, Royal-Champagne de cavalerie. Langres : Dominique Guéniot, 1999. 137 p., couv. illustr. en coul. Bibliographie p. 133. (Exemplaire conservé dans la collection personnelle de l’auteure.), p. 12.

137 p., couv. illustr. en coul. Bibliogr. p. 133. (Exemplaire conservé dans la collection personnelle de l’auteure.)

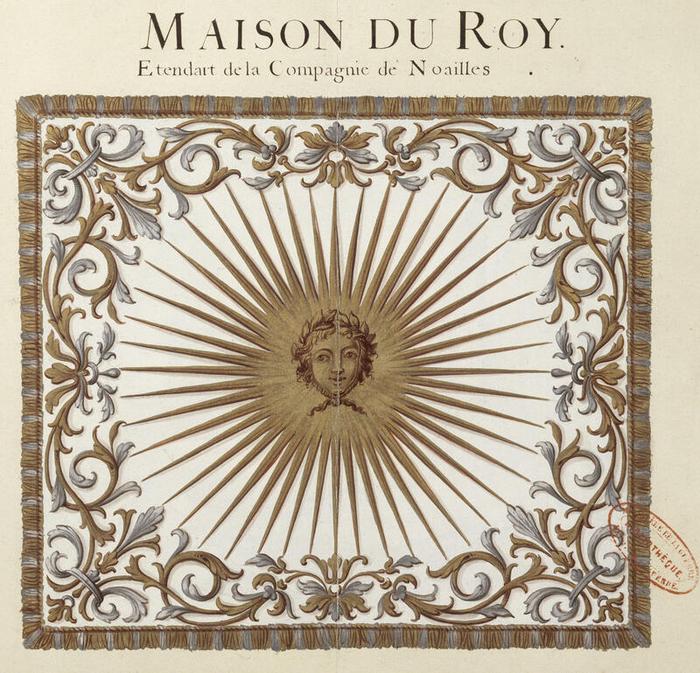

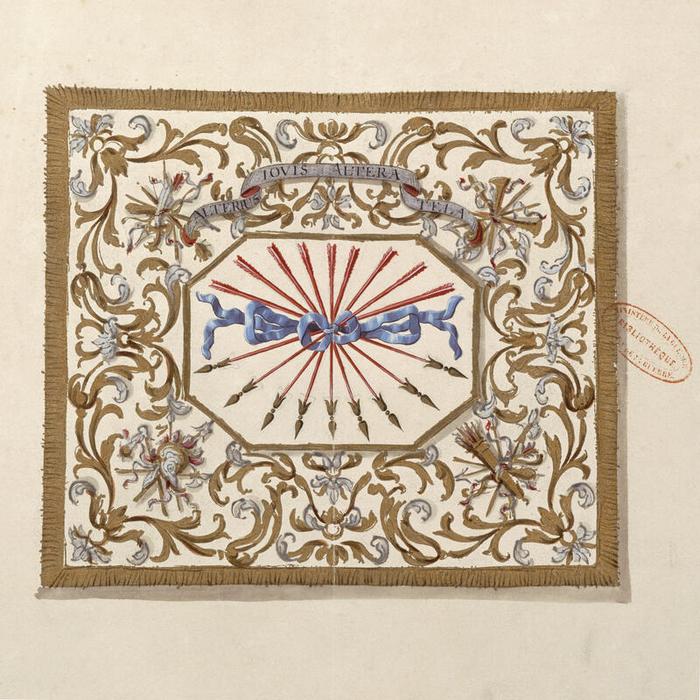

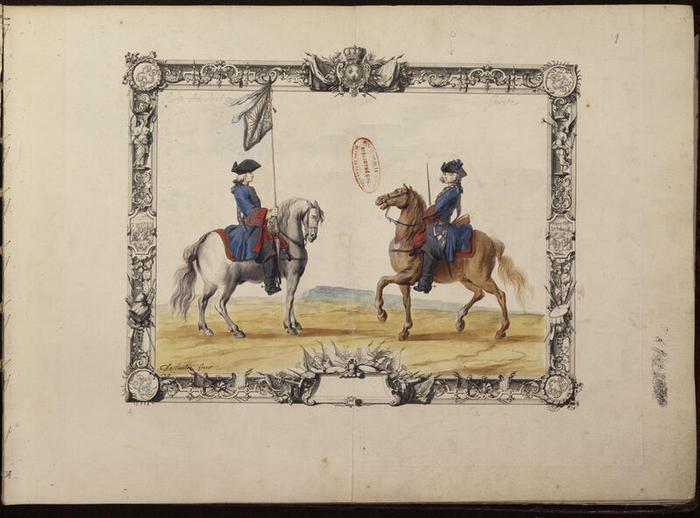

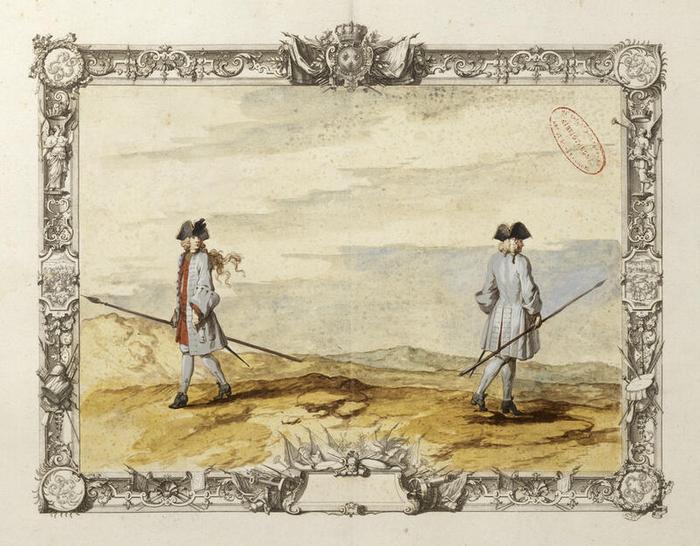

Au début du règne de Louis XIV, la Maison militaire[1] du roi se compose d’un ensemble particulièrement vaste et prestigieux de régiments. Cette institution, chargée d’assurer à la fois la sécurité personnelle du souverain et le faste de sa représentation, réunit des unités d’élite telles que :

- les gardes du corps[2] (Charles de Canogne, né vers 1693 et résidant à Maranwez[3], se trouve dans la compagnie de Noailles. Il sert par quartier[4] à Versailles[5]) ;

- des chevau-légers : Firmin de Canel est l’un des chevau-légers de la garde du roi après 1697 ;

- des mousquetaires ;

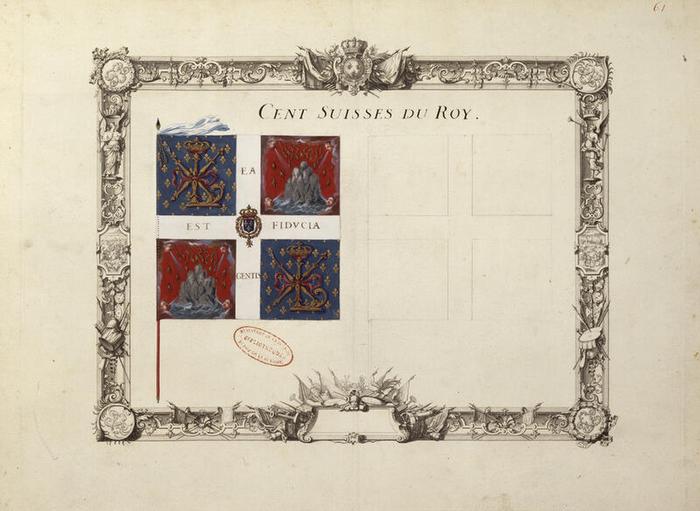

- des gardes suisses ;

- des grenadiers ;

- le régiment de la Reine[6] : en 1720, Robert Bechet d’Arzilly, fils de Charles Bechet et Marie Foulon de la Romagne[7], y est lieutenant comme cavalier.

[1] Masson, Rémi. Défendre le roi : la Maison militaire au XVIIe siècle. Ceyzérieu : Champ Vallon, 2017. 415 p., ill. En appendice, choix de documents. Bibliogr. p. 394‑402. (Exemplaire conservé dans la collection personnelle de l’auteure.)

[2] Les gardes du corps du roi comprennent quatre compagnies : la première, dite « compagnie écossaise », la plus ancienne et la plus prestigieuse, est commandée de 1445 à 1462 par Robert de Pottelach. Les trois autres, dites « compagnies françaises », sont créées respectivement le 10 juillet 1473, en 1475 et en 1515. Cf. Forges de Parny, Léon de. Les Gardes du corps du roi. Préface de Paul Bertrand de La Grassière. Paris : L’Auteur, 1972. 166 p., pl. Bibliogr. p. 149. Index. (Exemplaire conservé dans la collection personnelle de l’auteure.), p. 135 et ss.

[3] Commune française située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[4] « Sous l’Ancien Régime, période de trois mois pendant laquelle certains officiers de la Maison du roi étaient de service à tour de rôle, au contraire des officiers ordinaires qui remplissaient leurs fonctions toute l’année ; par métonymie, la fonction occupée pendant cette période. Médecin par quartier. Être de quartier, en quartier. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[5] Commune française, actuellement chef-lieu du département des Yvelines, dans la région Île-de-France.

[6] Plusieurs régiments d’infanterie et de cavalerie ont successivement porté le nom de régiment de la Reine sous l’Ancien Régime, chaque unité étant distincte et recréée à différentes époques (XVIIᵉ-XVIIIᵉ siècles).

[7] Commune française située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

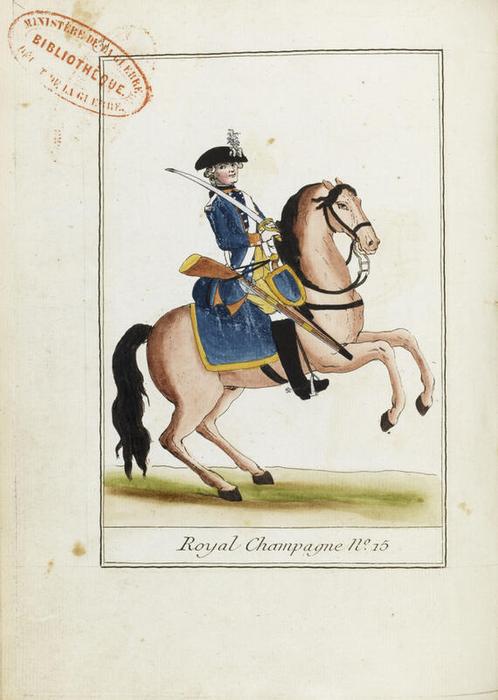

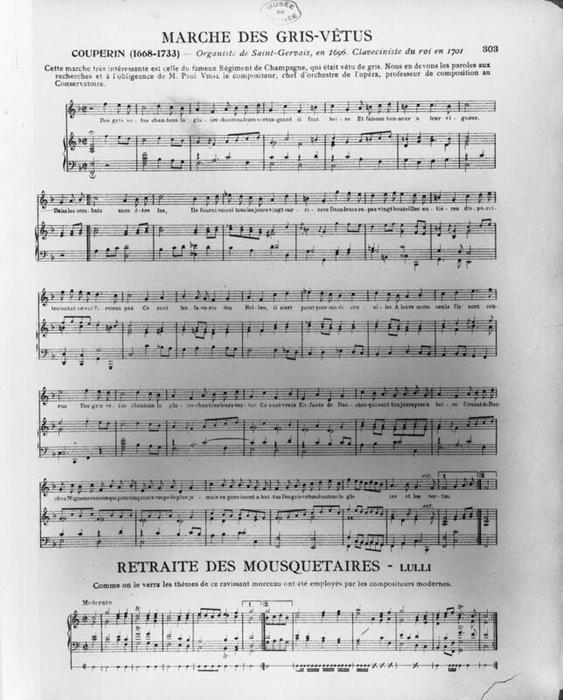

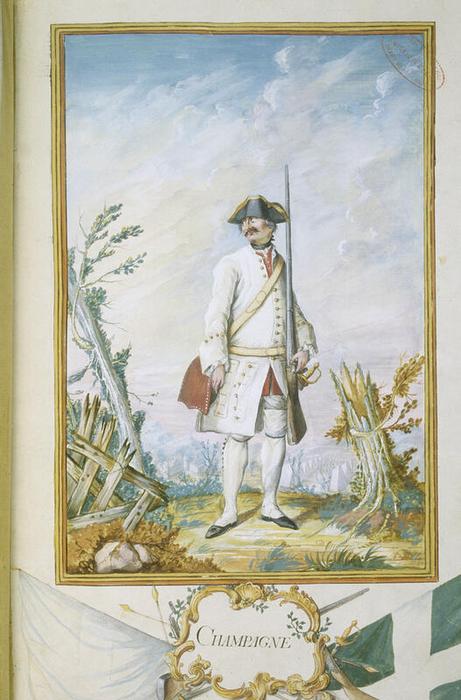

Il en va ainsi des régiments de Champagne, qui recrutent sur la région, mais y combattent très peu : c’est le cas du Champagne-Infanterie et du Royal-Champagne[1], plus récent.

[1] Le Régiment Royal‑Champagne, créé en 1682 sous le nom de régiment de Tallard-Cavalerie, prend son titre en 1761, après l’incorporation du régiment de Preissac.

Ce dernier est la possession de Henri II de Durfort de Duras[1]. Il passe ensuite à son frère Jean-Baptiste de Durfort, qui devient ainsi duc de Duras. Il est en garnison à Compiègne[2] en 1698, avant de participer en 1701 à la guerre en Flandre.

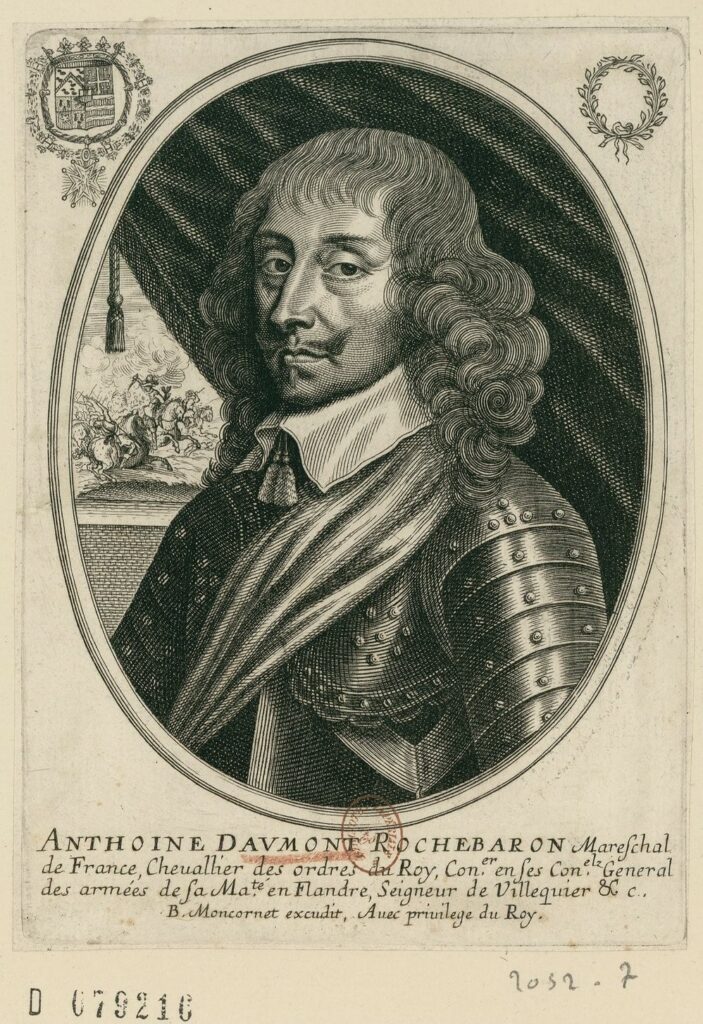

Ensuite, et pendant treize ans, le régiment est la propriété de Louis d’Aumont de Villequier, avant de passer aux mains du comte Louis-Charles de la Motte Houdancourt, dont l’épouse était « dame de La Romagne ».

[1] Jacques‑Henri II de Durfort (1670‑1697), fils de Jacques Henri de Durfort, duc de Duras, et de Marguerite Félicie de Lévis‑Ventadour, épousa en mars 1689 Louise‑Madeleine Eschalart de la Marck, comtesse de Braine (commune française située actuellement dans le département de l’Aisne, en région Hauts-de-France) et baronne de Sérignan.

[2] Commune française située dans le département de l’Oise, en région Hauts-de-France.

Plusieurs habitants de La Romagne et des villages voisins témoignent de ce recrutement dans les provinces, montrant que la levée d’hommes pour la Maison du roi ne se limitait pas à la Cour, mais puisait aussi largement dans les campagnes :

- Le sieur Nicolas Belancour (marié en secondes noces à Marie-Nicolle Devie de la Romagne) est lieutenant réformé du régiment de Champagne ;

- Pierre Jadart du Merbion (1692-1759) est capitaine au régiment de Champagne ;

- Paul Boucher d’Avançon (marié à Marie-Thérèse Devie le 15 juin 1733) est officier au régiment de Languedoc ;

- A la Romagne est célébré le 11 février 1765 le mariage du grenadier Pierre Braux dit Tonnerre, originaire de Rocquigny[1],et de Marie Nicolle Chamouillet.

[1] Commune française située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

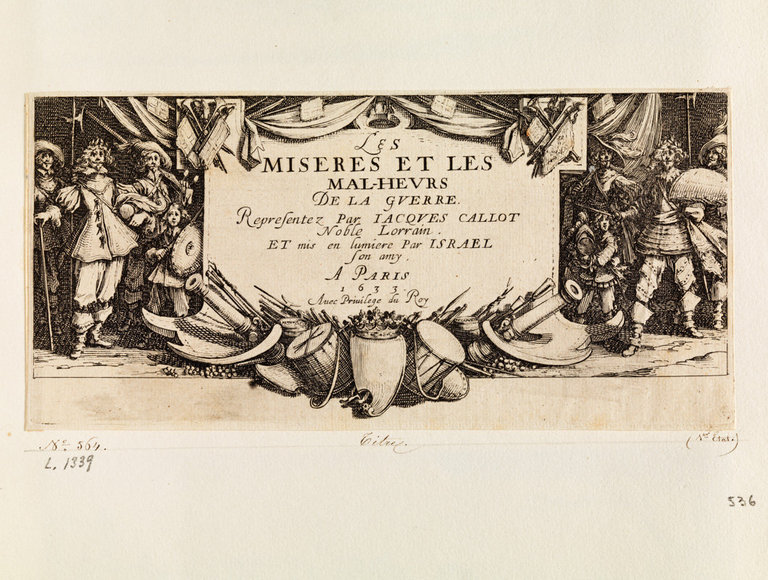

Jusqu’au règne de Louis XIII, lors des déplacements des armées, il n’y a aucune organisation quant à leur ravitaillement, d’où de nombreux vols, pillages et dommages.

De plus, les finances royales, le plus souvent impécunieuses, payent avec beaucoup de retard les soldes et les approvisionnements, ce qui fait que, pour la population, le passage des troupes est synonyme de violence, de désolation, et d’épouvante.

Compte tenu de toutes les guerres qui se sont déroulées sur le sol ardennais, ces sentiments se sont ancrés durablement et profondément parmi les habitants.

Dans le premier tiers du XVIIe siècle, l’administration, à la demande du roi, organise le déplacement des troupes en mettant en place le système des étapes.

Pour cela, l’on utilise les routes, voies et chemins existants, pour prévoir des lieux de stationnement distants de vingt-cinq kilomètres entre eux.

Provisions, vivres et fourrages doivent se trouver rassemblés dans ces lieux, et ce d’autant plus qu’il y a une imposition additionnelle à la taille qui est attribuée à ces frais. Cela n’empêche pas l’argent de manquer.

Ce sont souvent les mêmes villes et villages qui supportent la présence plus ou moins momentanée des troupes, si l’on n’est pas en période de quartier d’hiver.

Et ce sont eux qui finalement pourvoient à la nourriture, dont la quantité et la qualité dépendent du grade. Ce système connait une courte éclipse, avant de perdurer bien au-delà de la Révolution.

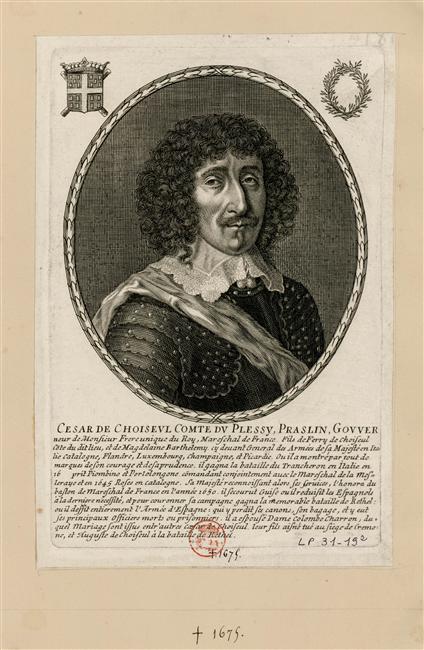

La constitution d’une armée permanente est l’aboutissement de la prise de conscience des insuffisances et des méfaits du mercenariat, qui a été, jusqu’en 1650, la règle pour tous les états européens, même si la France avait déjà un embryon d’armée permanente dans cette période. En font partie :

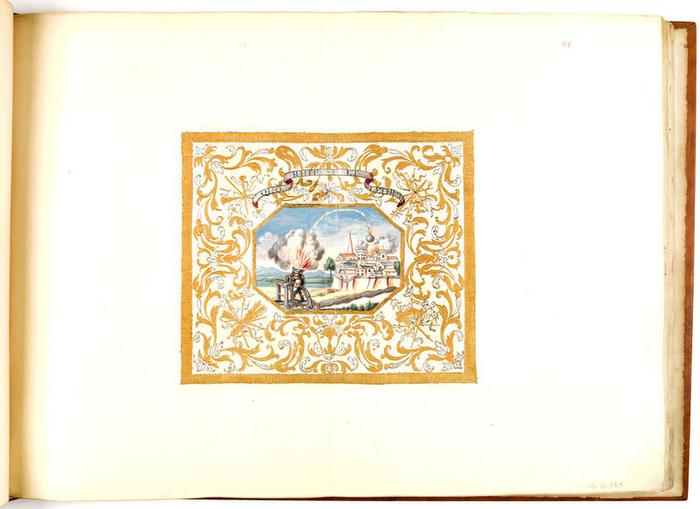

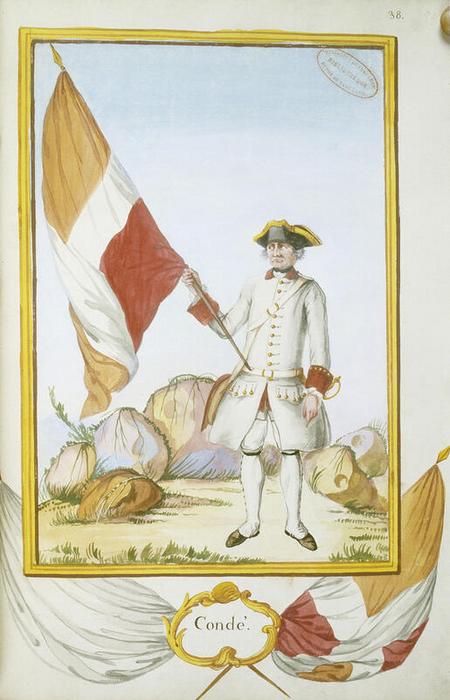

- Jean-Baptiste Devie de La Horgne[1], décédé le 17 juillet 1728 à La Romagne, seigneur de Logny et de la Cour Avril, était capitaine au régiment de Condé-Cavalerie[2].

- Pierre Merlin (14 décembre 1745-mort le 7 janvier 1772 à La Romagne) était soldat au Royal-dragons[3]

- Pierre Goulard (fils de Pierre Goulard[4] et Jeanne Caré ), né en octobre 1718[5], est caporal dans la compagnie colonelle du régiment de Beauce (créé en 1684). Il est « dit La Romagne[6] », tiré de son village natal. A la fin de son engagement, il revient vivre au village.

[1] Commune française située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[2]Le régiment de Condé‑Dragons, régiment de cavalerie française créé en 1665 sous le nom de régiment de Condé‑Cavalerie, sert sous l’Ancien Régime comme unité de cavalerie légère, avant de devenir le 2ᵉ régiment de dragons lors de la Révolution.

[3] Le régiment Royal-Dragons, créé en 1667 sous le nom de régiment des Dragons étrangers du roi, devient le 1er régiment de dragons en 1791.

[4] Ou Goullar, selon une version orthographique alternative.

[5] EDEPOT/ROMAGNE[LA]/E 2 [série EDEPOT = archives communales déposées ; sous-série EDEPOT/ROMAGNE[LA] = fonds concernant La Romagne ; série E = registres paroissiaux et d’état civil, baptêmes, mariages, sépultures ; sous-série E 2 = années 1713-1721], page non paginée, vue 24/34, consultable en ligne.

[6] Bibliothèque nationale de France, site de l’Arsenal, 4-NF-17188 (6), Laurent, Paul. Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Tome VI, Ardennes. Série E supplément : Archives communales. Collection des inventaires sommaires des archives départementales antérieures à 1790. Charleville : Imprimerie & Lithographie F. Devin–A. Anciaux successeur, 1902, p. 29 [E. Suppl. 141. — GG. 9. (Registre.) — In-4°, 40 feuillets, papier. 1763-1773. —Baptêmes, mariages et sépultures célébrés dans l’église paroissiale de La Romagne. — Baptêmes : le 4 mars 1763, de Pierre, fils de Jean-Baptiste Daveaux, maître d’école, et de Jeanne Leroy ; — le 21 juillet 1763, de Nicolas, fils de Bertaud Soret et de Catherine Marchand ; parrain : Nicolas Baudoin ; marraine : Catherine de Morgny, de la paroisse de Logny, proche Aubenton. — Mariage : le 10 mai 1768, de Pierre Goulard, dit La Romagne, fils de feu Pierre Goulard et de défunte Jeanne Caret, ci-devant caporal de la compagnie colonelle du régiment de Beauce, avec Madeleine du Bois, veuve de Louis Le Brun.]

Le sobriquet est une tradition dans les anciens régiments français. Il rappelle souvent le village ou la province d’origine, des fleurs, des défauts ou des qualités. Ainsi Etienne Gasque, époux de Marguerite Delangre[1], est surnommé « La Bonté ».

De même, Pierre Lépinois, dont le décès a lieu le 3 janvier 1740 à La Romagne, était dit « la Rigueur ». Ces surnoms expriment parfois par dérision tout le contraire de ce qu’ils symbolisent. Ils servent aussi lorsque le soldat entre à l’hôtel des Invalides à distinguer les homonymes.

[1] Née à La Romagne le 22 février 1717.

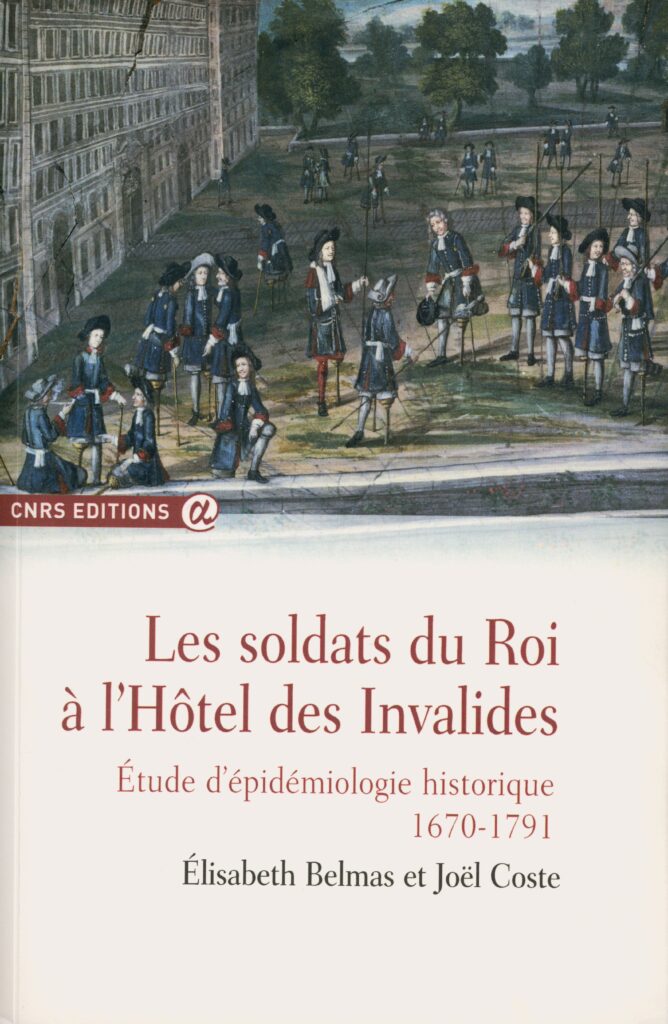

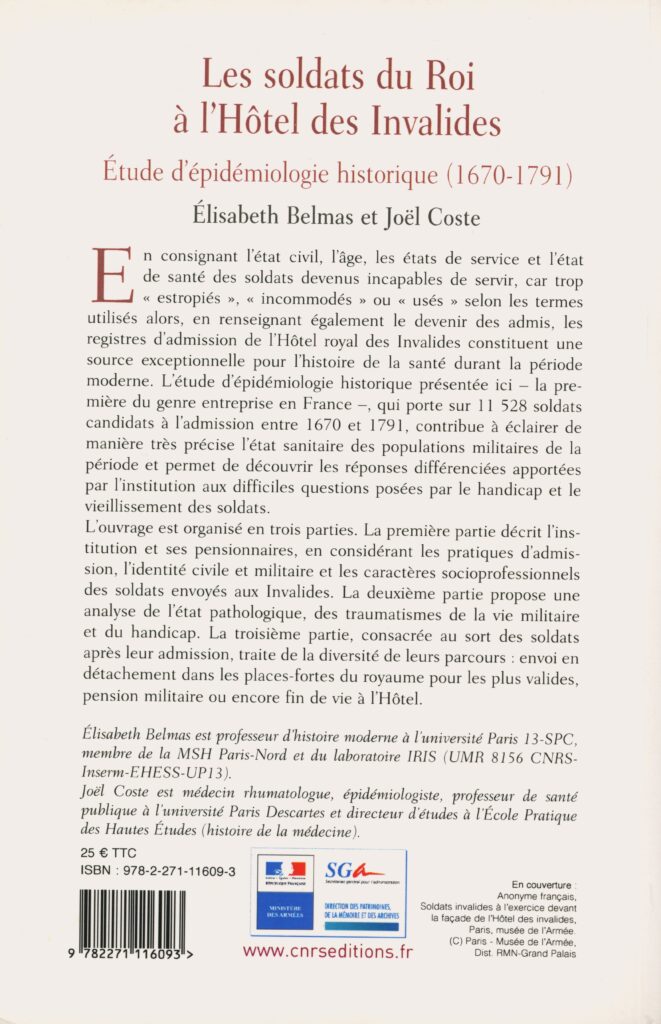

En 1674, l’hôtel des Invalides est inauguré. Cet établissement[1] est destiné à recueillir, soigner, héberger des soldats mutilés, usés par l’âge ou les infirmités.

Néanmoins, tous les soldats qui ont reçu des blessures au service du roi ne sont pas admis aux Invalides. Les plus alertes, ou ceux qui peuvent encore être utiles, sont parfois employés à Versailles pour la surveillance et la sécurité du château.

[1] Belmas, Élisabeth ; Coste Joël. Les soldats du roi à l’hôtel des Invalides : étude d’épidémiologie historique, 1670-1791. Paris : CNRS Éditions, 2018. 364 p., ill. en coul. Bibliogr. p. 276‑278. Index. (Exemplaire conservé dans la collection personnelle de l’auteure.)

![Almanach pour l'année 1704, Jean Langlois (1649 ?-1712 ?), burin, 88,5 × 57,3 cm, numéro d’inventaire invgravures1670, Versailles (Yvelines), châteaux de Versailles et de Trianon, © GrandPalaisRmn / Franck Raux. Almanach illustré représentant la guerre sous Louis XIV. Le roi examine le plan de la ville de Landau et reçoit de monsieur le chevalier de Croissy la nouvelle de la prise par le maréchal de Tallard le 18 novembre 1703. [Nota bene : Landau in der Pfalz (ville-arrondissement de Landau in der Pfalz, Land de Rhénanie-Palatinat) est une ville allemande à ne pas confondre avec Landau an der Isar (arrondissement de Dingolfing-Landau, district de Basse-Bavière, Land de Bavière).], notice descriptive consultable en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/11/Almanach-pour-lannee-1704-le-roi-examinant-un-plan-de-la-ville-de-Landau-chateaux-de-Versailles-et-du-Trianon.jpg)

Dans d’autres cas, ils sont nommés à la garde d’autres châteaux, comme l’a été Henry Macquart (natif de Saint-Jean-aux-Bois[1]), sieur de Damonville, capitaine blessé lors du siège de Landau[2] (1702) : il a été recouvert de terre par le souffle d’une bombe. Incommodé par cette blessure, il a été accueilli le 12 mai 1720 à l’hôtel des Invalides[3], puis a été nommé capitaine d’une compagnie d’invalides au château de Sedan[4].

[1] Commune française, située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[2] Landau in der Pfalz (ville-arrondissement de Landau in der Pfalz, Land de Rhénanie-Palatinat) est une ville allemande à ne pas confondre avec Landau an der Isar (arrondissement de Dingolfing-Landau, district de Basse-Bavière, Land de Bavière). La forteresse de Landau, construite par Vauban entre 1688 et 1691 sur ordre de Louis XIV, illustre l’art de la fortification bastionnée de l’Ancien Régime et joua un rôle stratégique dans le Palatinat durant la guerre de la Ligue d’Augsbourg et la guerre de Succession d’Espagne.

[3] Service historique de la Défense, site de Vincennes, GR 2 XY 20, acte n° 32561 [série GR = guerre et armée de Terre ; sous-série GR XY = Invalides ; partie GR 2 XY 1 à 374 = registres de l’hôtel des Invalides.]

[4] Commune française située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

![Le duc de Bourgogne devant Brisach en 1703, Jean Langlois (1649 ?-1712 ?), burin, 88,5 × 57,3 cm, numéro d’inventaire invgravures1670, Versailles (Yvelines), châteaux de Versailles et de Trianon, © GrandPalaisRmn / image GrandPalaisRmn. Almanach illustré représentant la guerre sous Louis XIV. Le roi examine le plan de la ville de Landau et reçoit de monsieur le chevalier de Croissy la nouvelle de la prise par le maréchal de Tallard le 18 novembre 1703. Le duc de Bourgogne est représenté devant Brisach [Nota bene : Landau in der Pfalz (ville-arrondissement de Landau in der Pfalz, Land de Rhénanie-Palatinat) est une ville allemande à ne pas confondre avec Landau an der Isar (arrondissement de Dingolfing-Landau, district de Basse-Bavière, Land de Bavière). D’autre part, Breisach am Rhein (arrondissement de Brisgau-Haute-Forêt-Noire, district de Fribourg-en-Brisgau, Land de Bade-Wurtemberg), est une ville allemande appelée Vieux-Brisach par les Français pour la distinguer de Neuf-Brisach, commune française située actuellement dans le département du Haut-Rhin, en région Grand Est.], notice descriptive consultable en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/11/Almanach-pour-lannee-1704-le-duc-de-Bourgogne-devant-Brisach-et-le-roi-examinant-un-plan-de-la-ville-de-Landau.jpg)

On retrouve également, dans les listes des pensionnaires de cet hôtel des Invalides, Hubert Laroche, natif de La Romagne. En effet, ce dernier appartient au régiment de Touraine (crée en 1725) et à la compagnie d’Harmeville[1].

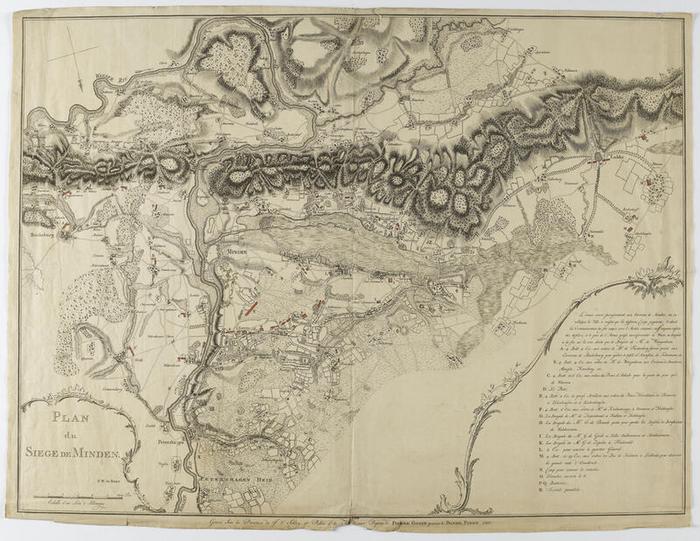

C’est un régiment d’infanterie, où il a servi cinq ans et quatre mois. Blessé durant la guerre de Sept Ans à la bataille de Minden[2] d’un coup de sabre sur l’épaule droite, il entre aux Invalides[3] le 19 mars 1761, ce qui met fin à sa carrière militaire.

[1] Ancienne commune française, associée à la commune de Lezéville depuis 1972, située actuellement dans le département de la Haute-Marne, en région Grand Est.

[2] La bataille de Minden, le 1er août 1759, fut un épisode décisif de la guerre de Sept Ans, qui se déroula aux portes de la ville de Minden, actuellement dans l’arrondissement de Minden-Lübbecke, district de Detmold, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne). Les troupes britanniques, prussiennes, du Brunswick-Lunebourg et de Hesse-Cassel infligèrent une lourde défaite aux forces françaises et à leurs alliés, dont le duché de Saxe, marquant un tournant stratégique dans le conflit en Europe centrale.

[3] Service historique de la Défense, site de Vincennes, GR 2 XY 38, acte n° 86418 [série GR = guerre et armée de Terre ; sous-série GR XY = Invalides ; partie GR 2 XY 1 à 374 = registres de l’hôtel des Invalides.]

Avant la fondation des Invalides, les soldats estropiés sont envoyés dans des abbayes où ils sonnent les cloches, ouvrent les portes, entretiennent la chapelle, etc. Le roi verse alors au monastère, pour l’entretien de chacun, une somme annuelle de cent livres[1].

[1] Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 8-LF50-137, Mention, Léon. L’Armée de l’Ancien Régime, de Louis XIV à la Révolution. Paris : L.-H. May, s. d. In-8°, 312 p., fig., portraits. Bibliothèque d’histoire illustrée, publiée sous la direction de J. Zeller et H. Vast. [Nota bene : l’ouvrage de Léon Mention propose une synthèse accessible sur l’organisation et l’évolution de l’armée française de Louis XIV à la Révolution. Illustré et destiné à la vulgarisation, il présente les principales structures, les différents types de troupes, et les réformes successives. Malgré une approche aujourd’hui datée, il demeure une introduction utile à l’armée de l’Ancien Régime.]

En 1693, le roi crée l’ordre royal et militaire de Saint-Louis pour récompenser les militaires qui se sont distingués par leur bravoure et leurs actions d’éclat : on y trouve Philippe Jadart du Merbion (1678-1738).

Seuls peuvent y être admis les officiers de nationalité française et de religion catholique ayant au moins dix ans de service. Cet ordre disparaît avec la Révolution, mais on sait qu’en 1773, messire Louis Dieudonné Robert de la Bove de L’Isle, ancien capitaine de dragons, résidant à Rocquigny, en était chevalier.

La convocation du ban et de l’arrière-ban est une survivance féodale, et un devoir impérieux pour la noblesse. Les seigneurs se doivent d’aider le roi en cas de guerre, et sur sa demande. Le ban et l’arrière-ban sont formés par les possesseurs de fiefs et d’arrière-fiefs, nobles ou non nobles, qui sont astreints au service militaire et viennent ainsi grossir l’armée régulière.

Ce que ne peut pas faire, en octobre 1636, Christophe de Bouzonville (de la Cour Avril). Alors qu’il doit se rendre à l’armée conduite par le comte de Soissons[1], suivant un commandement envoyé à tous les gentilshommes, il déclare alors qu’il ne peut répondre à cet ordre, car il est constitué chef de la milice de Chaumont[2] pour la conservation des frontières de Champagne et Thiérache, et plus particulièrement des places de Charleville[3] et de « Chastel en Porcien[4] ».

[1] Commune française située actuellement dans le département de l’Aisne, en région Hauts-de-France.

[2] Commune française située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[3] Charleville-Mézières, commune française située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[4] Lire Château-Porcien, commune française située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est. Archives départementales des Ardennes, 5J 4 [série J = archives d’origine privée (entrées par voie d’achat, don, legs ou dépôt) ; sous-série 5J = collection généalogique constituée par Louis Bossu, procureur général de la cour d’appel de Chambéry, né à Mirecourt (commune française, actuellement chef-lieu de canton du département des Vosges, en région Grand Est) en 1857, et décédé en 1929, cote 5J 4 = dossiers généalogiques Ca-Ch.]

Il en est de même pour le sieur d’Aguisy de Mainbresson[1], convoqué en 1694, mais qui est hors d’état de servir, car il est gravement malade. Cela n’empêche pas qu’il soit taxé avec d’autres membres de sa famille de soixante livres[2].

[1] Commune associée de Rocquigny et ancienne commune française, située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[2] Archives départementales de la Marne, centre de Reims, 17B 104 [série B = juridictions d’Ancien Régime ; sous-série 17B = bailliage royal et siège présidial de Reims ; articles 17B 1-126 = actes non judiciaires et actes administratifs et de police ; cotes 17B 101-104 = ban et arrière-ban (1689-1697).]

A l’origine, ce sont les baillis qui ont pour mission de lever ce ban et cet arrière-ban. Lorsque celui-ci tombe en désuétude, les baillis sont réduits à leurs fonctions judiciaires.

Sous Louis XIV, les rapports des intendants stipulent que les convocations du ban et de l’arrière-ban font apparaître des gentilshommes dont on ne peut faire grand-chose.

Toutefois, si ces derniers refusent de répondre aux convocations, ils s’exposent à la confiscation de leur fief ou de leur arrière-fief[1]. En outre, ils sont obligés aussi de contribuer à cet arrière-ban, en versant une taxe proportionnelle à la valeur de ce fief.

Si, pour une raison valable, ils ne sont pas en mesure de faire face à cette convocation, une somme compensatoire est demandée. S’ils ne peuvent pas la donner, ils sont poursuivis, comme l’a été par exemple monsieur d’Aguisy de Mainbresson.

[1] Archives départementales de la Marne, centre de Reims, 17B 102 [série B = juridictions d’Ancien Régime ; sous-série 17B = bailliage royal et siège présidial de Reims ; articles 17B 1-126 = actes non judiciaires et actes administratifs et de police ; cotes 17B 101-104 = ban et arrière-ban (1689-1697).]

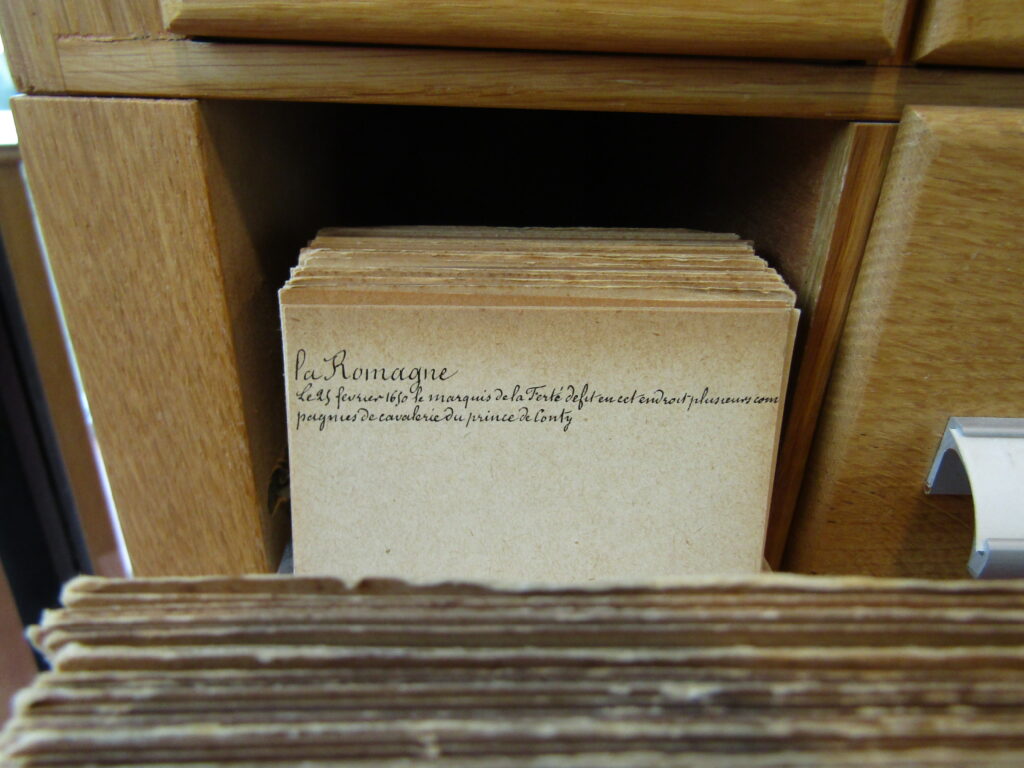

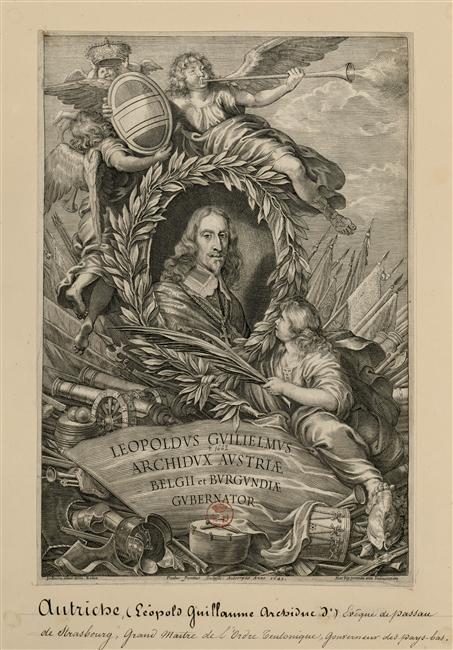

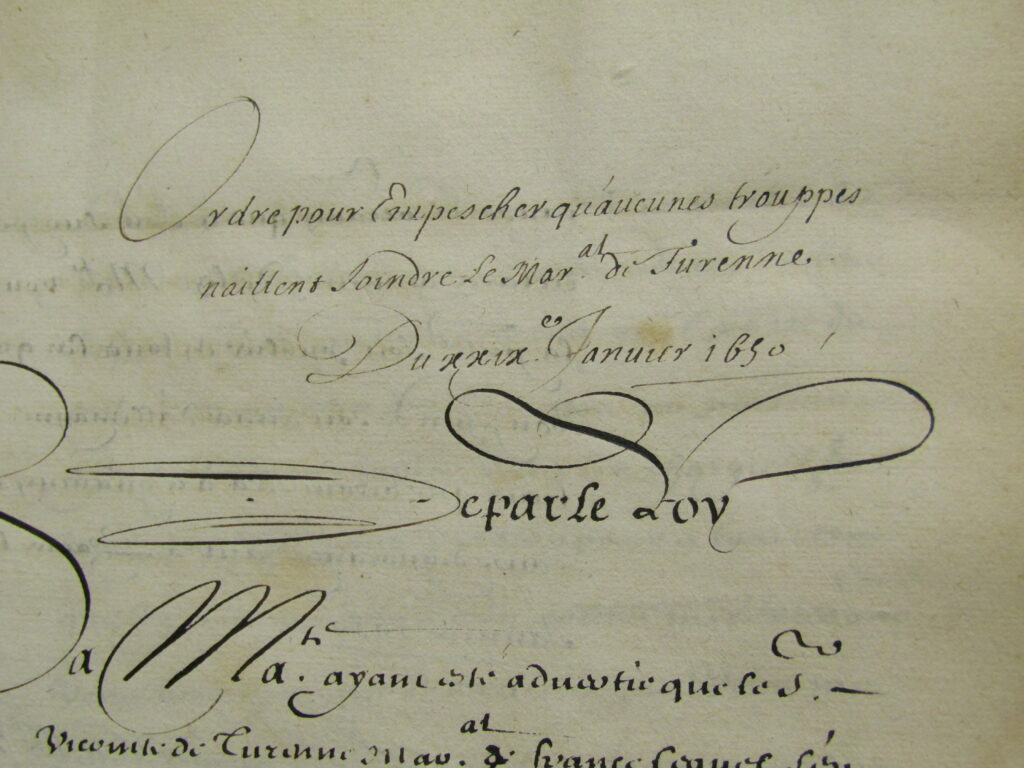

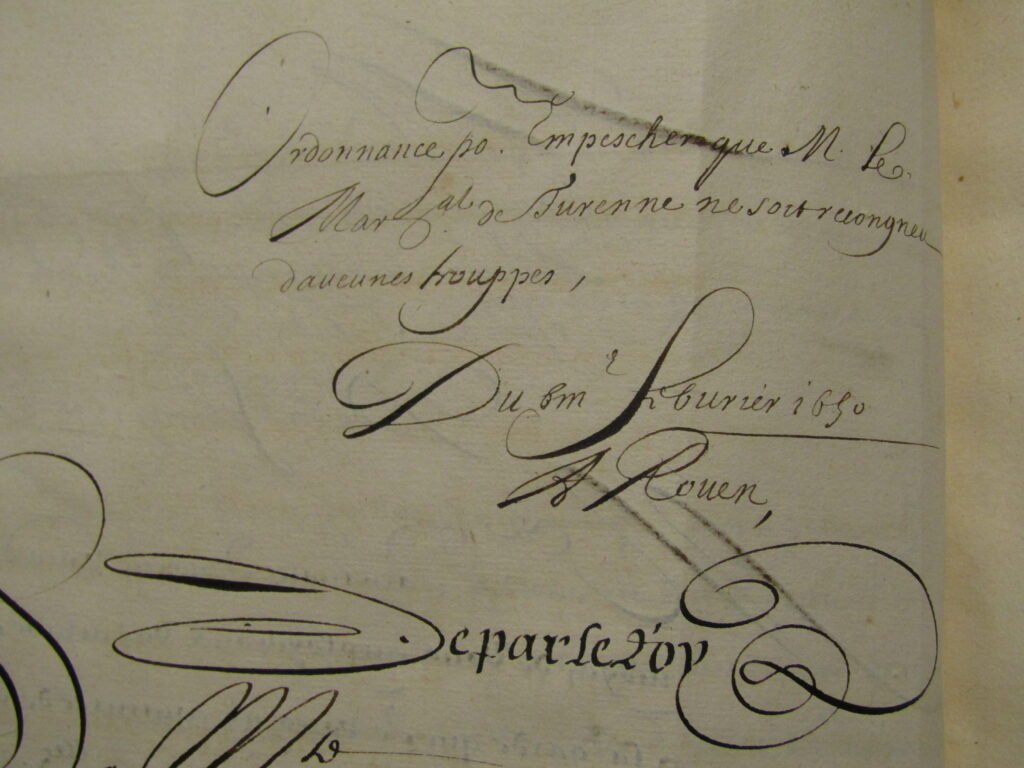

Ce ban et cet arrière-ban sont convoqués à plusieurs reprises au cours du XVIIe siècle, par exemple de 1635 à 1639 pour la guerre de Trente ans (1618-1648), puis en 1674 pour lutter contre les agissements des Impériaux[1] (die Kaiserlichen), et rejoindre l’armée de Turenne qui, les trouvant par trop indisciplinés, ne veut pas les garder. On fait encore appel à eux en 1689, puis en 1697, au sujet des troubles que l’on redoutait du côté des nouveaux convertis.

[1] Lettres patentes du 12 août 1674, pour la convocation du ban et arrière-ban de la province de Champagne. Cf. Archives du Palais princier de Monaco, MC/APM/T/11 (1540-1693) = ban et arrière-ban. Liasse. 14 pièces et 16 cahiers papier. 1 pièce imprimée [série T = cotes MC/APM/T/1-MC/APM/T/1419 (années 687-2014) correspondant à l’inventaire des archives du comté et duché de Rethel-Mazarin au Palais de Monaco ; articles MC/APM/T/3-MC/APM/T/27 (années 1200-1786) = affaires féodales.], document consultable en ligne, pages non paginés, vue média 8/139 et suivantes.

La suppression du ban et de l’arrière-ban suit de près l’établissement des milices. Créés par Louvois dans le contexte de la guerre de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697) afin de fournir des renforts, deux régiments de milice, comptant chacun dix-huit compagnies, sont levés au tout début de l’année 1689, en vertu de l’ordonnance royale du 28 novembre 1688.

C’est une troupe auxiliaire, forte d’environ vingt-cinq mille hommes, utilisables en temps de guerre. Cette institution inaugure un principe nouveau : celui de service militaire, territorial et forcé, exclusivement imposé aux classes inférieures.

Toutes les paroisses, sauf les plus faibles (c’est-à-dire celles où la taille globale est inférieure à quatre cents livres et qui en sont par conséquent dispensées), doivent équiper au moins un milicien, si la taille collective est inférieure à quatre mille livres. Sinon, elles se doivent de fournir un milicien supplémentaire par tranche de deux mille livres.

La désignation a lieu à la sortie de la messe, le dimanche suivant la notification envoyée par l’intendant. Pour la communauté villageoise, c’est parfois l’occasion d’écarter certains habitants jugés indésirables, de les éloigner, voire de les ostraciser ou de régler des tensions locales.

Pour essayer d’éviter les excès que permet ce premier mode de désignation, l’on a recours en 1691 au tirage au sort. Il s’effectue dans la maison du subdélégué, où le syndic du village conduit les hommes célibataires âgés de seize à quarante ans.

Ces derniers doivent répondre à certains critères physiques : il faut mesurer au moins cinq pieds quatre pouces[1]. Une ordonnance de 1774 interdit d’admettre dans cette milice les mendiants, les vagabonds, et autres « gens sans aveu[2] ».

[1] Sous l’Ancien Régime, le pied de roi mesurait 0,32483 m et se subdivisait en 12 pouces (1 pouce ≈ 2,706 cm). Ainsi, cinq pieds quatre pouces correspondent à environ 1,73 m.

[2] Cette expression désignait autrefois un individu isolé, sans statut social clair, et souvent perçu comme immoral ou criminel.

Le service dure deux ans mais, à partir de 1726, il passe à quatre ans, pour aboutir, en 1736, à six ans. L’âge d’appel varie de vingt-deux ans, lors de la création, à seize ans vers 1726, pour atteindre dix-huit ans durant le règne de Louis XVI.

Dans la région ardennaise, la milice s’ajoute à la réquisition de pionniers, chargés des réparations ou de la surveillance des places fortes et des rivières. Cette mesure est impopulaire à plusieurs titres car :

- cette charge imposée par le roi est très inégalement répartie au sein du royaume et des communautés ;

- elle est un véritable fardeau pour les paroisses rurales, qui supportent le plus durement cet effort : si le milicien désigné ne se présente pas au point de rassemblement, qui ne doit pas (après 1750) se trouver à plus de trois jours de marche, il est qualifié de traitre à la Couronne. La paroisse est alors obligée d’en fournir un nouveau pour le remplacer.

Si les villages des alentours sont mis régulièrement à contribution, l’on ne retrouve actuellement, pour La Romagne, que la participation d’ Antoine Chamouillet, François Merlin, Benoit Panier et Jean Ronsin, quatre de ses habitants (ce qui ne veut pas dire que d’autres n’ont pas été appelés à d’autres moments).

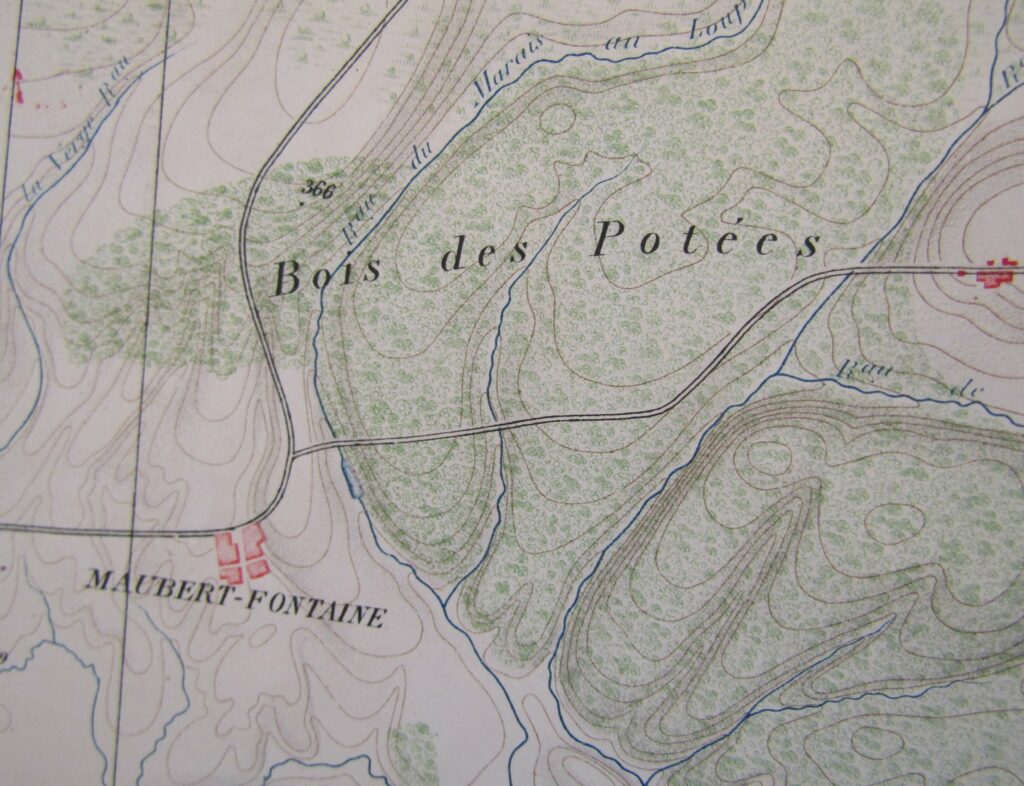

Ces derniers ont été appelés pour la garde du treizième poste[1], qui se trouvait sur la ligne de défense allant de Charleville à Signy-le-Petit[2], qui en comptait vingt et un. L’ensemble de ces postes doit assurer la protection de la frontière pendant la guerre de la Succession d’Autriche (1740-1748).

[1] Archives départementales de la Marne, centre de Châlons en Champagne, C 1263, pièce n° 17 [série C = administrations provinciales ; cotes C1-2059 = intendance de Châlons ; articles C1216-1519 = armée, marine, colonies ; documents C1256-1267 = fortifications et lignes de défense de la Champagne (1675-1788).]

[2] Commune française, située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

Dans la généralité[1] de Champagne, on recrute un homme pour trois cent quatre-vingt-cinq habitants, ce qui fait qu’en suivant cette décision en 1768, La Romagne et Grandchamps[2] doivent en fournir un, tandis que Rocquigny et Mainbresson en donnent deux.

Pour d’autres généralités, comme celles de Poitiers[3] ou La Rochelle[4], c’est un homme pour mille trois cents habitants qui est requis. Certaines provinces nouvellement rattachées, comme l’Artois, la Flandre ou le Hainaut, sont dispensées de ce recrutement.

[1] « Circonscription administrative où s’exerçait la juridiction d’un bureau de trésoriers de France, et qui était placée sous la direction d’un général des finances ou, plus tard, d’un intendant. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[2] Commune française située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[3] Commune française située actuellement dans le département de la Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine.

[4] Commune française, actuellement préfecture du département de la Charente-Maritime, en région Nouvelle-Aquitaine.

Les cas de dérogation sont très nombreux, comme le prouve l’exemple de Rocquigny, en 1783, ou l’exempté est le domestique du garde-étalon pansant le cheval. On peut dénombrer parmi les dispensés :

- les titulaires d’offices comportant exemption de logement des gens de guerre ;

- les médecins, les chirurgiens, les apothicaires ;

- les employés des fermes du roi ;

- le directeur d’une forge ;

- le fils aîné d’un laboureur ;

- les nouveaux convertis ;

- les serviteurs de nobles, etc.

La charge est très onéreuse, puisque l’équipement et l’entretien du milicien jusqu’à sa convocation dépendent de la paroisse. Dès sa désignation, le milicien n’a plus le droit de s’en éloigner. Il reçoit de celle-ci deux sols par jour puis, à partir du jour où les régiments sont assemblés par ordre du roi, trois sols et le pain.

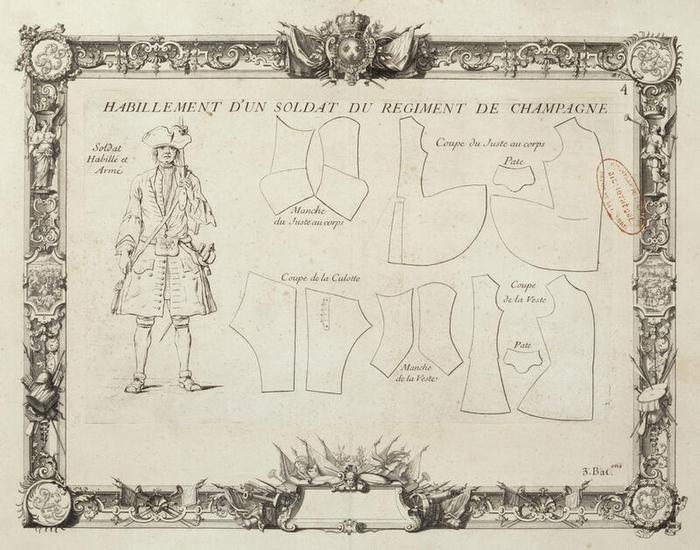

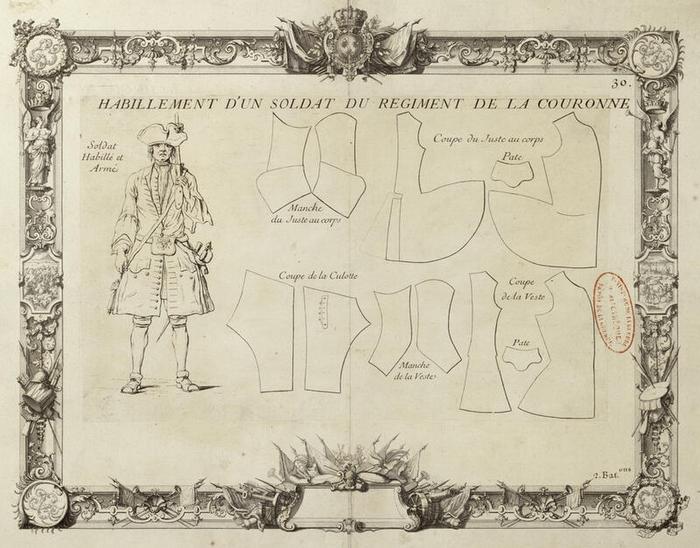

Son habillement et son armement sont également à la charge de la paroisse, qui lui fournit un justaucorps de drap, des culottes et des bas, un bon chapeau et de bons souliers.

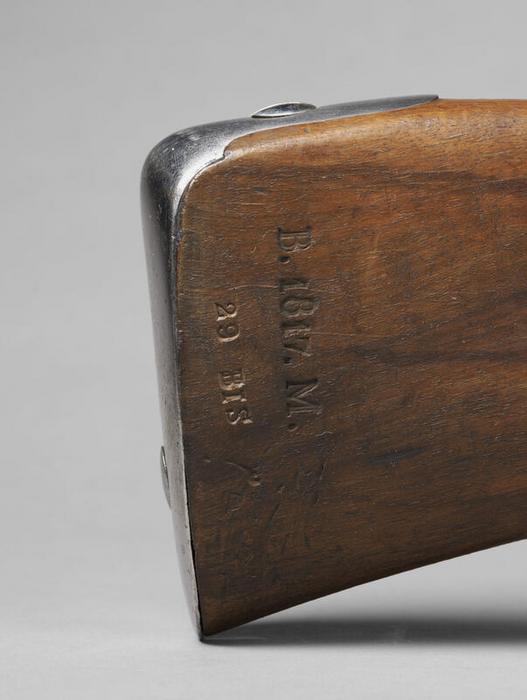

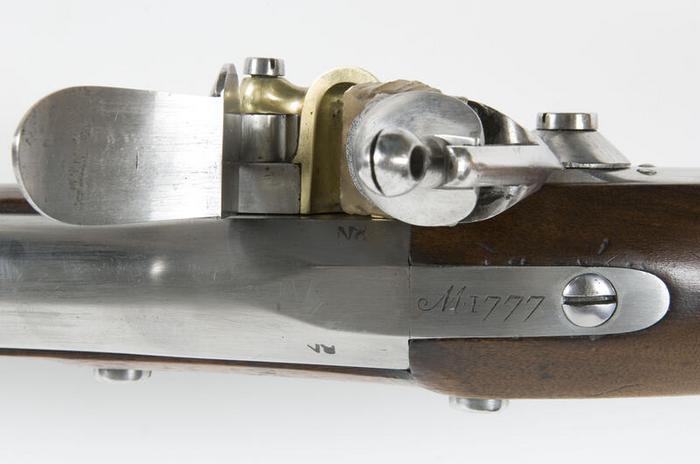

Aucune uniformité ou couleur ne sont imposées. L’armement consiste en un mousquet ou fusil, une épée dont la lame mesure au moins deux pieds neuf pouces[1], et un baudrier (remplacé plus tard par un ceinturon). Les ensembles sont très disparates, et de qualité souvent médiocre.

[1] Environ 89,3 centimètres.

Lorsque l’on a la malchance d’être tiré au sort, il est possible de se faire remplacer. C’est ce que fait Thomas Devie qui, désigné en 1743, use de ce droit. Pour cela, un contrat est passé devant maître J.-B. Douce, notaire à Rocquigny, par lequel, et moyennant finances, Servais Créquy le Jeune, demeurant sous les Faux, lieu-dit de Rocquigny, s’engage à le remplacer.

Mathieu Arbonville (natif de Wasigny[1] mais de droit rattaché à la paroisse de La Romagne) n’a certainement pas pu, pour sa part, bénéficier de cette possibilité (en raison du coût que représente le choix d’un remplaçant), puisqu’il reçoit son congé le 1er janvier 1765, après avoir été soldat au bataillon de la milice de Mazarin.

[1] Commune française située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

Etre tiré au sort peut susciter parfois de la jalousie à l’égard d’un plus chanceux. Dans ce cas, l’on n’hésite pas à faire appel de la décision du tirage au sort. C’est ce que fait Nicolas Lacroix, qui estime anormal que l’un des garçons de la paroisse, Nicolas Dupont, n’ait pas été inscrit sur la liste et que, de ce fait, le sort ne lui aurait peut-être pas été aussi fatal.

Pour la défense de Nicolas Dupont, il est indiqué qu’il ne pouvait figurer sur la liste de La Romagne, alors qu’il était, à la date du 25 décembre 1768, au service du curé de Marlemont[1] et, qu’un mois plus tard, il entrait au service de monsieur de La Rancée, procureur-syndic de la ville de Charleville.

Nicolas Lacroix fait tant et si bien que le subdélégué de Château-Porcien organise un tirage au sort entre les deux hommes. Mais la chance n’est décidément pas de son côté, puisque le billet tiré confirme son sort. Il ne lui reste plus, pour se consoler, que l’indemnité de cinquante livres qu’ont dû lui verser les principaux habitants de la paroisse[2].

[1] Commune française, située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[2] Archives départementales de la Marne, centre de Châlons‑en‑Champagne, C 1368, pièces n° 568 et 614 [série C = administrations provinciales ; cotes C1-2059 = intendance de Châlons ; articles C1216-1519 = armée, marine, colonies ; documents C1341-1378 = milice et régiments provinciaux (1706-1789).]

Chaque compagnie se compose d’un capitaine, d’un lieutenant, de deux sergents et de quarante hommes, soit au total sept cent quatre-vingt-douze individus par régiment.

Les officiers qui commandent les compagnies doivent, autant que possible, être domiciliés au centre, ou à proximité des villages d’où sont issus les miliciens. Assez souvent, ces officiers ont servi dans les troupes du roi, ou dans les compagnies de sa Maison militaire.

Pour la milice de Champagne, deux régiments sont formés : le premier est attribué à monsieur de Joyeuse, comte de Grandpré[1], et le second à monsieur de Berzau de Molins. Une fois assemblés, ces deux derniers sont éloignés de leur province d’origine.

Le régiment de Grandpré est envoyé en 1688 à Vernon[2] puis à Abbeville[3]. en 1690, il tient garnison à Besançon[4], avant de se rendre en Savoie. Il est affecté à la garnison de Suse[5], l’une des clés du Piémont avec Pignerol[6].

[1] Commune française située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[2] Commune française située actuellement dans le département de l’Eure, en région Normandie.

[3] Commune française, actuellement sous-préfecture du département de la Somme, en région Hauts-de-France.

[4] Commune de l’Est de la France, actuellement préfecture du département du Doubs et siège du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

[5] Actuellement, commune italienne de la ville métropolitaine de Turin, dans le Piémont.

[6] Actuellement, commune italienne de la ville métropolitaine de Turin, dans la région du Piémont.

En 1693, pour faire face à l’ennemi, chaque compagnie est augmentée de dix hommes. Le premier bataillon est présent à l’armée des Flandres, et le second, après avoir tenu garnison à Schlettstàdt[1], est intégré à l’armée d’Allemagne.

Ces deux régiments sont réformés, l’un en 1695, et l’autre en 1697, aussitôt la paix revenue[2]. En effet, avec la fin de la guerre de la Ligue d’Augsbourg et les traités de Ryswick[3], le successeur de Louvois, Barbezieux, ne garde pas cette milice.

[1] Alsacien pour Sélestat, commune située actuellement dans le département du Bas-Rhin, en région Grand Est.

[2] Bibliothèque du Sénat, 3FPM0957 [= Anciennement 9352 selon une cotation antérieure], numéros de notice 957-960, Mémoire sur la province de Champagne (1708). [XVIIIe siècle. Manuscrit en français sur papier. 492, 418, 488 et 506 feuillets. 370 sur 250 mm. Reliure en veau raciné. Le manuscrit doit être incomplet, car au bas du dernier feuillet du tome IV on lit les mots d’appels pour le feuillet suivant : « De l’évêché. » — Ce mémoire a dû être rédigé par André de Harouys, qui fut intendant en Champagne de 1702 à 1711.]

[3] À Ryswick, deux traités signés les 20 septembre et 30 octobre 1697 mirent un terme à la guerre de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697) et limitèrent l’expansion de la France sous le règne de Louis XIV. Ryswick (Rijswijk en néerlandais) est actuellement une commune des Pays-Bas, située en Hollande-Méridionale, au sud-est de La Haye.

A partir de 1726, le duc de Bourbon et monsieur de Breteuil, ministre de la Guerre, prennent la résolution de rétablir les milices de façon permanente.

Elles ont une place très importante dans les guerres du règne de Louis XV, soit en s’occupant des places frontières, soit en prenant part à des opérations actives, que ce soit pendant la guerre de la Succession de Pologne, la guerre de la Succession d’Autriche, ou durant la guerre de Sept Ans. Elles se composent en 1762 de quatre-vingt-dix mille hommes.

Dès 1771, le nom de milice disparaît au profit d’une nouvelle appellation, celle de « régiment de soldats provinciaux ». Dans le dernier quart du XVIIIe siècle, ce n’est plus chaque paroisse qui doit fournir un milicien, mais un groupement de villages.

En 1778, l’on constate que les paroisses de La Romagne et de Montmeillant[1] sont regroupées avec celles de Chaumont-Porcien et de Givron[2], tandis que celles de Rocquigny et Mainbressy[3] forment un autre rassemblement.

[1] Commune française située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[2] Commune française située dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[3] Commune française située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

Un peu plus tard, l’autorisation est donnée aux villages et aux particuliers de pouvoir remplacer le milicien désigné, soit par un « volontaire », soit par une somme d’argent, alors même que cette pratique est quasiment dénoncée depuis la première création de la milice.

Celui qui se substitue à l’homme désigné signe un contrat, dans lequel figurent la somme d’argent remise, et le nom de l’homme qu’il remplace. Il est tenu de remplir toutes les obligations du milicien, et il n’est libéré que six ans après l’époque de la substitution.

Dans les cahiers de doléances, s’élèvent des plaintes contre le recrutement et le service de la milice ou régiments provinciaux. La suppression officielle de ces derniers a lieu le 4 mars 1791. Les régiments sont licenciés, et les soldats reçoivent un congé absolu.

Il est à noter que, bien avant la Révolution, Maurice de Saxe (1696-1750)[1] avait recommandé l’instauration d’un service militaire obligatoire d’une durée de cinq ans.

Cette réforme ne fut pas adoptée sous la monarchie, le pays n’étant pas prêt pour une telle mesure. Toutefois, elle contribua à faire évoluer les mentalités et à préparer l’émergence d’une nouvelle conception du service armé, qui aboutira au XIXᵉ siècle à l’instauration du service militaire obligatoire pour tous.

[1] Maréchal général des camps et armées de Louis XV.

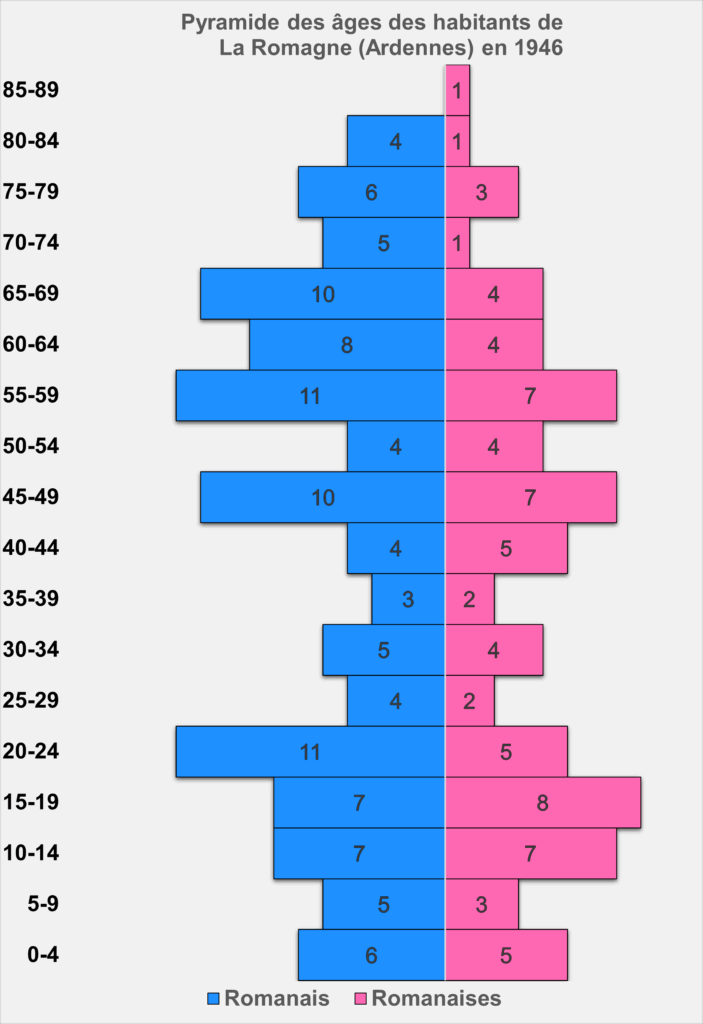

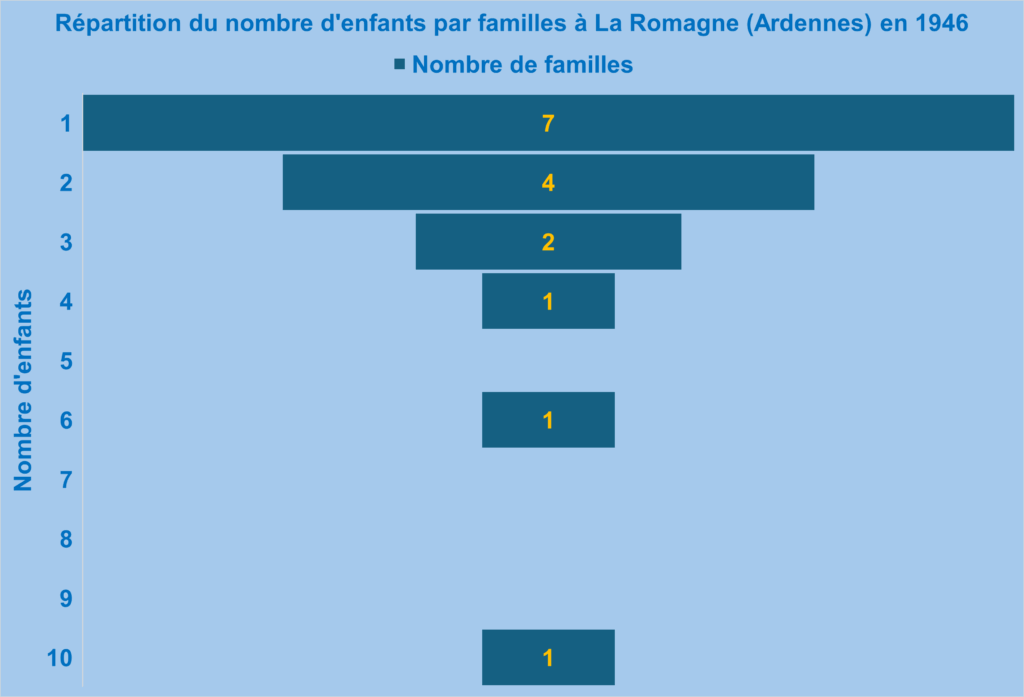

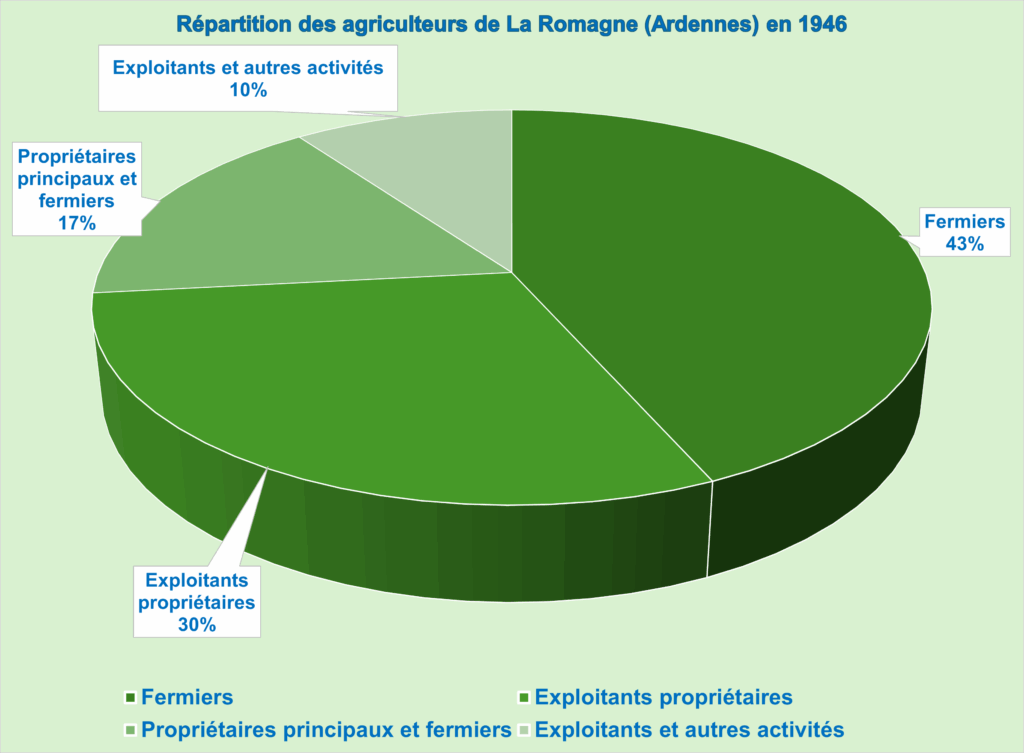

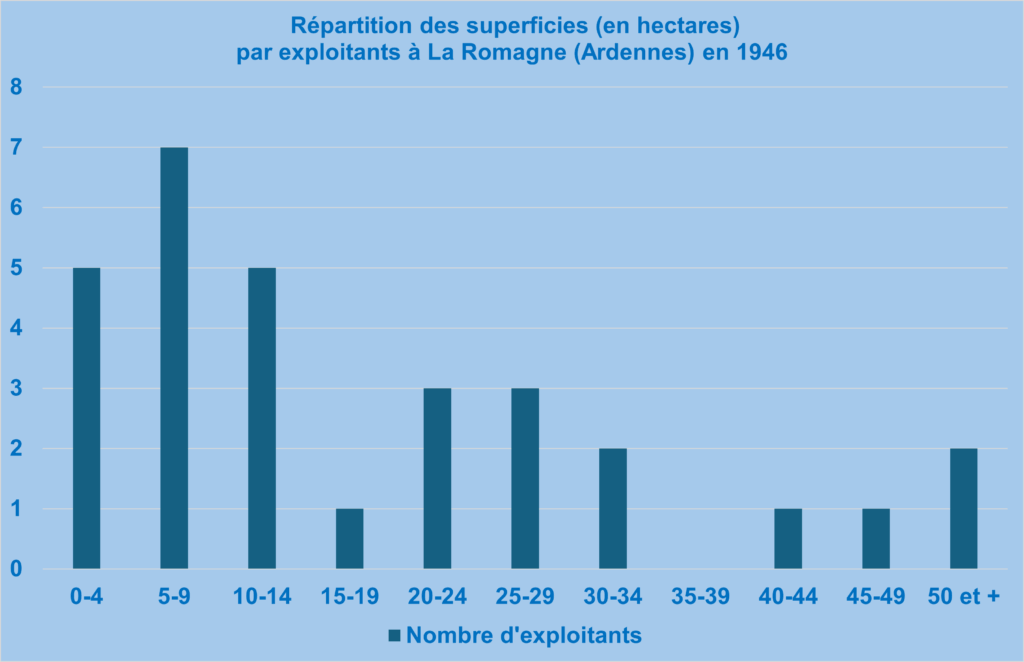

![Archives départementales des Ardennes, 30W 15 : recensement de la population de La Romagne, année 1946 [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire postérieures au 10 juillet 1940 (hors état civil, officiers publics et ministériels) ; dossiers individuels, questionnaires d’enquête, listes nominatives.], vue 1/7, consultable en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/09/Liste-nominative-des-habitants-de-La-Romagne-Ardennes-en-1946.jpg)

![Musée du Louvre (Paris), département des Peintures, numéro d’inventaire principal INV 8506 [autre numéro d'inventaire : MR 2712], Vouet, Simon (1590-1649). Peintre, Louis XIII entre deux figures de femmes symbolisant la France et la Navarre, huile sur toile, 2e quart du XVIIe siècle (vers 1636-1638), notice descriptive consultable en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/03/Louis-XIII-entre-deux-figures-de-femmes-symbolisant-la-France-et-la-Navarre-portrait-par-Simon-Vouet-1.jpg)

![Musée du Louvre (Paris), département des Arts graphiques, numéro d'inventaire L 44 LR/543 Recto [ancien : 10540] Callot, Jacques, graveur ; Henriet, Israël. Editeur, Les Grandes Misères de la Guerre : le pillage d'une ferme, 1633, épreuve du 1er état, eau-forte, notice descriptive consultable en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/03/5-–-Pillage-dune-ferme-Jacques-Callot.jpg)

![Musée de l'Armée (Paris), dossière de la cuirasse du maréchal de Turenne, numéro d’inventaire 6668 I [autre numéro d'identification : cote Cc 4/1], objet en fer, laiton, velours, acier, fil de métal, toile, technique de la torsade et du métal noirci, XVIIe siècle (2e moitié), notice descriptive consultable en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/03/Dossiere-de-cuirasse-dite-du-marechal-de-Turenne-Paris-musee-de-lArmee.jpg)

![Musée de l'Armée (Paris), boulet qui aurait tué le maréchal de Turenne, numéro d’inventaire 17 [autre numéro d'identification : cote Cc 4], projectile de 3 livres en fer, technique de la fonte, créé sous Louis XIV (1643-1715). , notice descriptive consultable en ligne. [Nota bene : tiré par le canonnier Koch le 27 juillet 1675, il est réputé avoir mortellement blessé Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne, lors de la bataille de Salzbach, pendant la guerre de Hollande].](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/03/Boulet-qui-aurait-tue-le-marechal-de-Turenne-Paris-musee-de-lArmee.jpg)

![Musée du Louvre (Paris), département des Arts graphiques, numéro d’inventaire INV 31368 Recto [anciens numéros d’inventaire : NIII 13415 et MA 10747], Nanteuil, Robert (1623-1678) [« copie d’après » ou « entourage de »], Portrait de Turenne, en buste, portant une cuirasse, pastel sur papier brun collé en plein sur carton [verso numéroté 6 au pochoir et 1195 à la craie blanche], notice descriptive consultable en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/03/Portrait-de-Turenne-en-buste-portant-une-cuirasse-par-Robert-Nanteuil-1.jpg)

![Musée du Louvre (Paris), département des Arts graphiques, numéro d’inventaire L 44 LR/569, Recto [ancien : 16934], Callot, Jacques (vers 1592-1635). Graveur ; Henriet, Israël. Editeur, Les Grandes Misères de la guerre : distribution des récompenses, eau-forte, épreuve du 2e état, 1633, notice descriptive consultable en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/03/18-–-Distribution-des-recompenses-Jacques-Callot.jpg)