Au XVIIe siècle, les environs de La Romagne affrontent sur plusieurs décennies une période de troubles graves en relation avec une rébellion prenant la forme d’une guerre civile[1], d’une part, et de conflits internationaux[2] impliquant le royaume de France et des belligérants étrangers, d’autre part.

[1] La Fronde.

[2] La guerre de Trente Ans et la guerre franco–espagnole.

Un jeu complexe d’alliances, qui se nouent et se dénouent au fur et à mesure des événements, demande d’éclaircir la chronologie et la géographie de ce qui s’est passé précisément dans les Ardennes ces années-là.

La maison des Habsbourg d’Espagne possède alors les Pays-Bas du sud[1], frontaliers de la province de Champagne. Celle-ci comporte encore de nombreuses enclaves. Certaines appartiennent à des princes, comme c’est le cas pour la principauté de Rethel (maison de Gonzague), ou pour celle de Sedan (maison de La Tour d’Auvergne).

Néanmoins, cela n’empêche pas le roi de France d’intervenir partout dans ces territoires, et la région de voir à plusieurs reprises le passage de routiers[2] et de reîtres[3].

[1] Couvrant approximativement aujourd’hui une partie de la Belgique et du Nord de la France, et le Luxembourg.

[2] « Au Moyen Âge, soldat irrégulier appartenant à des bandes organisées qui, en temps de guerre, louaient leurs services à l’un ou l’autre des partis en présence, et, en temps de paix, se livraient pour leur propre compte au pillage et au brigandage. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[3] « Cavalier allemand mercenaire, qui servit en particulier dans les troupes françaises du XVe au XVIIe siècle », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

![Musée du Louvre (Paris), département des Peintures, numéro d’inventaire principal INV 8506 [autre numéro d'inventaire : MR 2712], Vouet, Simon (1590-1649). Peintre, Louis XIII entre deux figures de femmes symbolisant la France et la Navarre, huile sur toile, 2e quart du XVIIe siècle (vers 1636-1638), notice descriptive consultable en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/03/Louis-XIII-entre-deux-figures-de-femmes-symbolisant-la-France-et-la-Navarre-portrait-par-Simon-Vouet-1.jpg)

Amorcé en 1618, le conflit que l’on nommera ultérieurement la guerre de Trente Ans reprend de plus belle, avec les hostilités déclenchées en mai 1635 par Louis XIII[1] et Richelieu contre les Habsbourg.

[1] Fils d’Henri IV et de Marie de Médicis, né le 27 septembre 1601 à Fontainebleau et mort le 14 mai 1643 à Saint-Germain-en-Laye, roi de France et de Navarre de 1610 à 1643.

Elles sont destinées à consolider les frontières du royaume, mais les armées espagnoles parviennent à pénétrer jusqu’en Picardie, et même à atteindre la région de Reims. Les divers ennemis procèdent par « courses », qui sont décrites plus tard par le Comte de Marsy dans son ouvrage Eglises fortifiées[1] :

« Un corps de partisans plus ou moins nombreux, bien montés et légèrement équipés venait par surprise ou par quelques hardis coups de main mettre à contribution une ville ou un village et obtenait par menace ou violence une somme d’argent, une certaine quantité de vivres et l’on se hâtait de repartir. »

Marsy, Arthur de, Les Églises fortifiées de La Thiérache.

[1] Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 8-LK2-1976, Marsy, Arthur de (1843-1900), Les Églises fortifiées de La Thiérache, Vervins : imprimerie de Papillon, 1864, in-8°, 7 p.

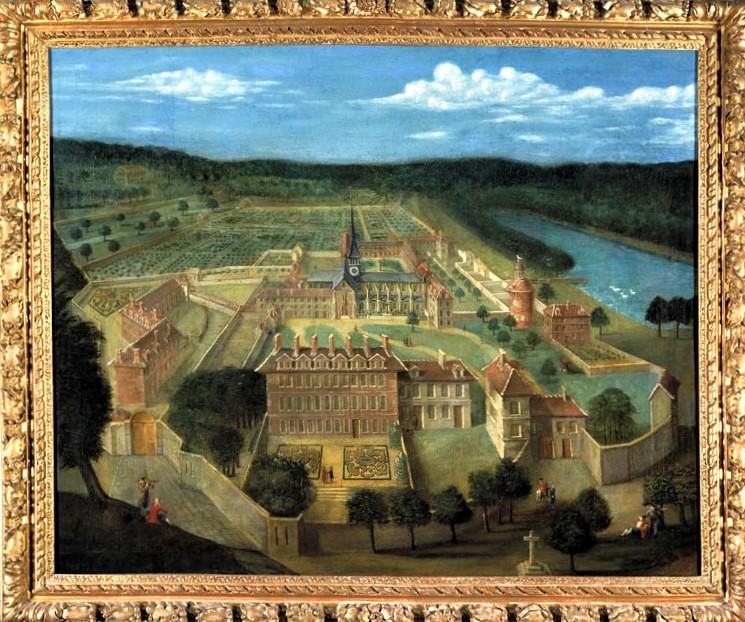

En 1637, les armées royales conduites par les seigneurs Conti, Soissons, et La Valette passent à plusieurs reprises sur les dépendances de l’abbaye de Signy[1] et y séjournent, apportant ainsi la ruine de ce territoire.

[1] Commune située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

En 1641, le théâtre des opérations se porte sur une autre partie de la région ardennaise. Le maréchal de Châtillon, envoyé contre les rebelles menés par le duc de Bouillon et le comte de Soissons, est battu près de Sedan (Ardennes). Mais, le 21 juillet, Louis XIII marche sur Donchery (Ardennes), dont il se rend maître.

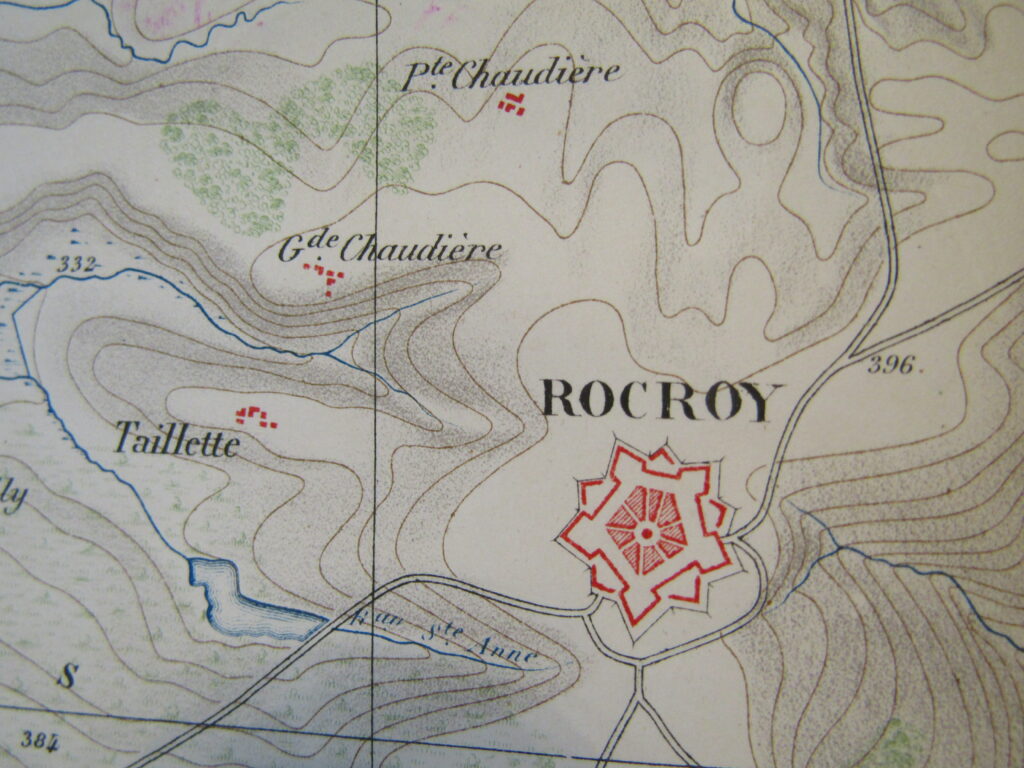

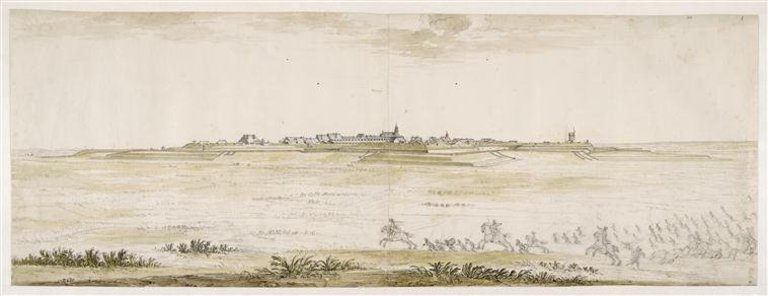

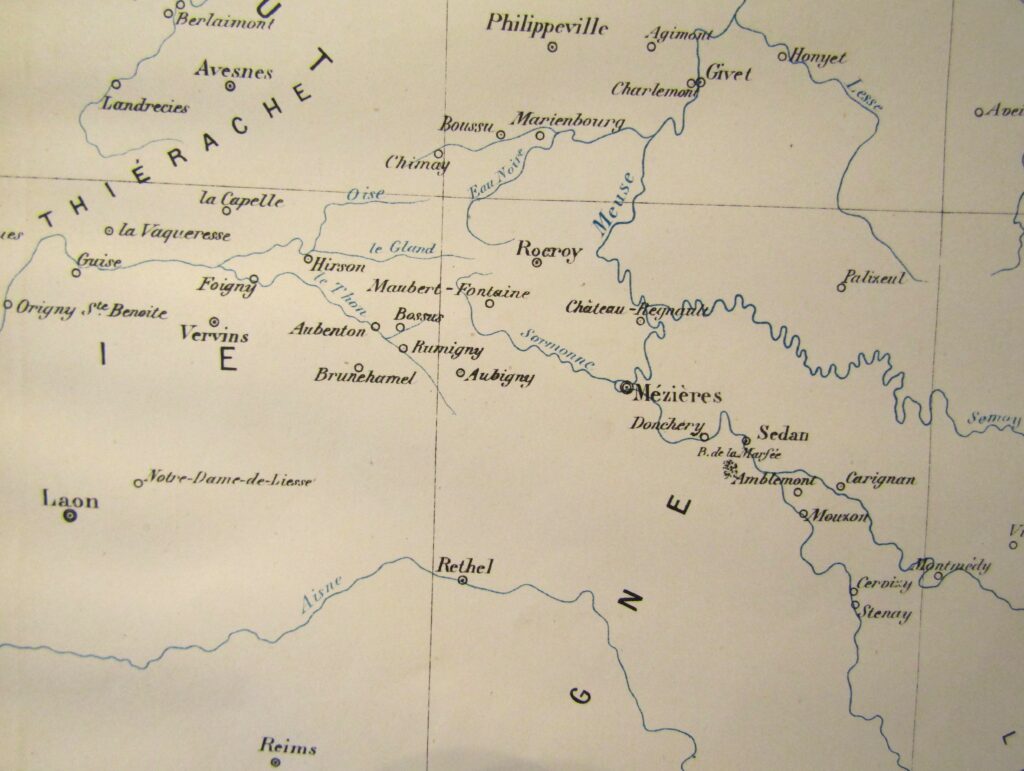

Deux ans plus tard, la Thiérache et le pays des Pothées[1] sont une nouvelle fois dévastés. La situation n’est sauvée que par la victoire de Rocroi (Ardennes)[2], où le duc d’Enghien (que l’on appellera par la suite Grand Condé) écrase les Espagnols.

C’est à partir de ce moment, même s’il a déjà fait preuve de son ardeur au combat en participant à d’autres opérations antérieures (Arras[3] en 1640) ou comme commandant en chef de l’armée de Picardie, que se fonde l’aura militaire de ce prince.

[1] La forêt des Pothées (ou des Potées) est située actuellement sur le territoire de la commune d’Aubigny-les-Pothées, dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[2] Le 19 mai 1643. Du côté de la monarchie espagnole, Francisco de Melo a vu sa gloire ternie par sa défaite. Né à Estremoz (Portugal) en 1597 et mort à Madrid (Espagne) le 18 décembre 1651, ce diplomate portugais au service de l’Espagne a été gouverneur (1641-1644) des Pays-Bas espagnols.

[3] Actuellement, préfecture du département du Pas-de-Calais, en région Hauts-de-France.

Alors que les traités de Westphalie[1] publiés le 24 octobre 1648 mettent fin à la guerre de Trente Ans tout en remodelant la carte européenne, la paix de Rueil (actuellement, Rueil-Malmaison, dans le département des Hauts-de-Seine, en région Île-de-France) est définitivement signée le 11 mars 1649. Elle marque la cessation de la Fronde parlementaire. Le conflit se poursuit désormais avec l’Espagne seule.

[1] Les traités de Westphalie qui mettent fin à la guerre de Trente Ans correspondent à la signature de deux actes diplomatiques séparés : le premier est conclu à Osnabrück (commune située actuellement dans le Land de Basse-Saxe, en Allemagne), le 6 août 1648 entre le Saint-Empire romain germanique et le royaume de Suède, le second à Münster (commune située actuellement dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Allemagne) le 8 septembre 1648 entre l’Empereur du Saint-Empire romain germanique et le royaume de France (et leurs alliés respectifs). Le traité de Münster du 30 janvier 1648, signé entre l’Espagne et les Provinces-Unies, clôt pour sa part la guerre de Quatre-Vingt Ans. Selon les contextes, les historiens évoquent donc deux ou trois traités de Westphalie.

A la guerre avec l’étranger (qui implique les ravages occasionnés par les armées), une trésorerie mal en point (les revenus de plusieurs années sont engloutis d’avance), vient s’ajouter en effet une guerre civile – la Fronde – de 1648 à 1653.

C’est à la fois une révolte parlementaire, nobiliaire, et la cristallisation de tous les mécontentements. Pour autant, les hostilités avec les ennemis extérieurs ne cessent pas, d’autant que ceux-ci ont tout intérêt à ce que le royaume soit déstabilisé.

Parallèlement à ces événements, c’est aussi dans cette même période que les bandes d’Erlach[1], composées de mercenaires allemands, suédois et polonais combattant pour le roi de France, sillonnent le pays en le pillant et en imposant aux villageois qu’ils viennent de dépouiller une contribution pour racheter le butin. Ils se signalent également par des actes d’impiété, laissant pour des siècles un souvenir épouvantable.

[1] Jean-Louis d’Erlach (né le 30 octobre 1595 à Berne selon le Dictionnaire historique de la Suisse) passe au service de la France pendant la guerre de Trente Ans. Gouverneur français de Brisach, puis lieutenant-général en 1647, il participe à la campagne de Flandres en 1648. Il devient commandant de l’armée française dans le Saint-Empire romain germanique en 1649. Il décède le 26 janvier 1650 à Vieux-Brisach (Breisach am Rhein), ville située actuellement dans le Land du Bade-Wurtemberg (Allemagne). Ne pas confondre avec Neuf-Brisach, commune située actuellement dans le département du Haut-Rhin, en région Grand Est.

Bien que de nombreux historiens accusent d’atrocités Jean-Louis d’Erlach, on trouve dans sa correspondance des lettres[1] dans lesquelles il dénonce l’attitude du maréchal de Guébriant, qui laisse ses troupes piller les villages proches d’Hagueneau[2], ce qui est en opposition avec ses pratiques dans cette partie de la Champagne.

[1] Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, département des manuscrits, Cinq cents de Colbert 111, lettres de Paul Le Prévost, baron d’Oysonville, 1641-1643 (f. 1-75), et de Jean-Louis d’Erlach, gouverneur de Brisach, 1643 (f. 76-90), 96 feuillets [cotes Cinq cents de Colbert 108-116 = registres de copies des lettres adressées à Jean-Baptiste Budes, comte de Guébriant, maréchal de France (1637-1644). XVIIe siècle. Papier. 9 volumes. 290 × 215 mm. Reliure parchemin. Manuscrit en français.]

[2] Commune située actuellement dans le département du Bas-Rhin, en région Grand Est.

De son côté, le bibliothécaire Henri Jadart souligne, dans sa critique d’un ouvrage[1] sur Jean-Louis d’Erlach[2], que l’auteur y brosse le portrait d’un homme se distinguant par « le soin qu’il prenait de bien nourrir ses troupes » et qui « s’efforçait d’adoucir, autant que possible, les rigueurs de la guerre ».

[1] Archives départementales des Ardennes, PERH2 10, Jadart, Henri, « Bibliographie [recension d’un ouvrage] », in Laurent, Paul (1860-1935). Directeur de publication, Revue historique ardennaise, Paris : A. Picard et fils, 1894-1914, 21 volumes, bimestriel, tome dixième année, 1903, page 54 et suivante, vue 34/199 et suivante, consultable en ligne. [Nota bene : ce périodique bimestriel édité entre 1894 et 1914 est un titre mort. Il ne saurait être confondu avec la Revue historique ardennaise publiée depuis 1969 à Charleville-Mézières par la Fédération des sociétés savantes des Ardennes, la Société d’études ardennaises (devenue la Société d’histoire des Ardennes) et la Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais].

[2] Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 8-M-12117, Charvériat, Émile (1826-1904). Auteur, Jean-Louis d’Erlach, Lyon : A. Rey, 1902, in-12, 152 p.

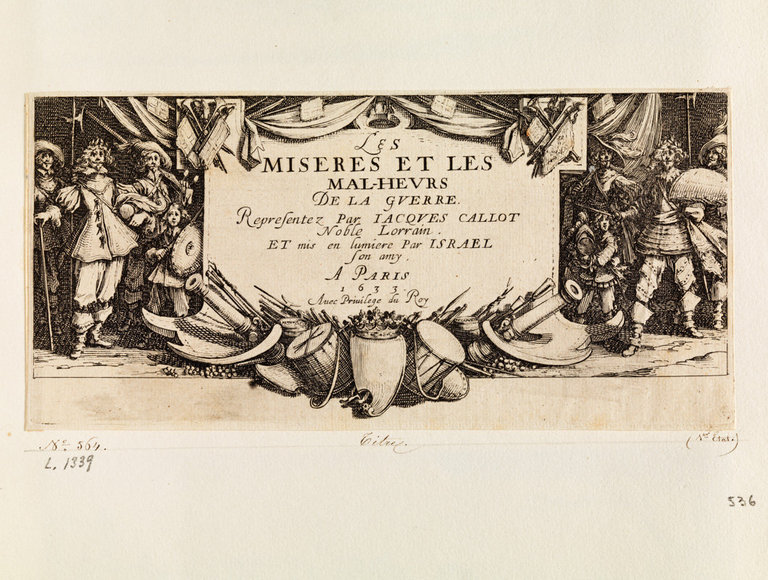

De manière générale, c’est pendant les quartiers d’hiver que la présence des troupes est la plus nuisible pour un village, en raison de l’indiscipline liée à l’absence des officiers. Ces derniers s’empressent pendant cette mauvaise saison de regagner soit leur foyer, soit la cour de France. L’inaction des hommes laisse place à la rapine car, le plus souvent, ils ne reçoivent leurs soldes qu’avec beaucoup de retard.

![Musée du Louvre (Paris), département des Arts graphiques, numéro d'inventaire L 44 LR/543 Recto [ancien : 10540] Callot, Jacques, graveur ; Henriet, Israël. Editeur, Les Grandes Misères de la Guerre : le pillage d'une ferme, 1633, épreuve du 1er état, eau-forte, notice descriptive consultable en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/03/5-–-Pillage-dune-ferme-Jacques-Callot.jpg)

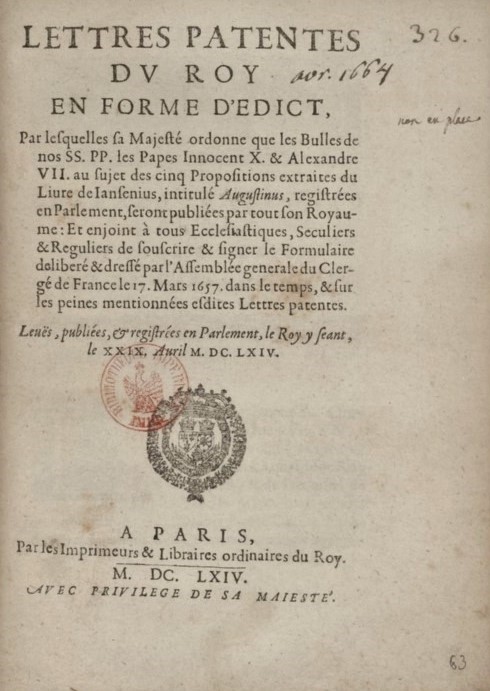

Ce ne sont pas les seules exactions commises envers la population, car les soldats endommagent également les fermes plus ou moins isolées, et terrorisent leurs habitants. Rien n’y fait, ni la police des troupes pour les quartiers d’hiver, ni l’arrêt du Parlement en date du 22 décembre 1648[1]

« portant défenses à tous gens de guerre de faire aucune pillerie, insolence ou excès en aucun lieu de garnison et de passage, à peine d’être punis selon les ordonnances, et à leur capitaines et officiers d’en répondre comme de leur propre fait ».

Dubuisson-Aubenay, François-Nicolas Baudot ; Saige, Gustave, Journal des guerres civiles de Dubuisson-Aubenay : 1648-1652.

[1] Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMM-73224, Dubuisson-Aubenay, François-Nicolas Baudot (1590-1652). Auteur du texte ; Saige, Gustave (1838-1905). Éditeur scientifique, Journal des guerres civiles de Dubuisson-Aubenay : 1648-1652, Paris : Honoré Champion, 1883-1885, 2 volumes, in-8°, volume 1, page 97, vue 156/414, consultable en ligne sur Gallica, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 8-LB37-5055 (1).

Quant aux recommandations du roi[1] pour que les troupes ne causent aucune répression au peuple, elles semblent ne pas avoir plus d’effet.

[1] Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, manuscrit Français 4224, tome II, folio 148 et suivants, lettre et ordonnance de Louis XIV sur la désertion « pour deffendre ausd. gens de guerre de coupper les bleds » [cotes Français 4223-4224 = recueil de copies de pièces, renfermant, sous le titre Armée, une série de documents émanés principalement de l’administration de Louis XIV, de 1643 à 1660. Ces documents sont rangés par chapitres, selon leur objet, pour servir, sans doute, de modèles de rédaction dans les cas analogues. Un certain nombre, réduits à l’état de formules, n’offrent aucun intérêt et ne figureront pas dans le dépouillement ci-dessous. Sous-unités de description 141 à 148 = lettres et ordonnances de Louis XIV.]

Le gouverneur de la province de Champagne est depuis 1647 (et jusqu’en 1655) Armand de Bourbon[1] prince de Conti[2], frère du duc d’Enghien (le vainqueur de Rocroi)[3]. Deux ans plus tard, durant cette révolte des nobles qu’est la Fronde, tandis que Conti s’allie à sa soeur la duchesse de Longueville[4] et au parlement de Paris contre le roi et la reine-mère Anne d’Autriche, Condé reste, lui, fidèle à Louis XIV, permettant même à ce dernier de rentrer dans Paris (18 août 1649).

[1] Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMM-73224, Dubuisson-Aubenay, François-Nicolas Baudot (1590-1652). Auteur du texte ; Saige, Gustave (1838-1905). Éditeur scientifique, Journal des guerres civiles de Dubuisson-Aubenay : 1648-1652, Paris : Honoré Champion, 1883-1885, 2 volumes, in-8°, volume 1, page 124, vue 183/414, consultable en ligne sur Gallica, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 8-LB37-5055 (1).

[2] Egalement orthographié Conty sur les documents d’époque.

[3] Louis II de Bourbon-Condé (dit le Grand Condé) et Armand de Bourbon-Conti sont les cousins germains du roi de France Louis XIV.

[4] Anne-Geneviève de Bourbon, née à Vincennes le 28 août 1619, fille unique d’Henri II de Bourbon et de Charlotte-Marguerite de Montmorency. Le 2 juin 1642, elle épouse Henri II d’Orléans, duc de Longueville Elle prend le parti des frondeurs et se réfugie en mars 1650 à Stenay (commune située actuellement dans le département de la Meuse, en région Grand Est. Disgraciée à cause de son action déloyale, elle finit sa vie loin de la Cour, mais tournée vers la religion. Elle meurt le 15 avril 1679 à Paris.

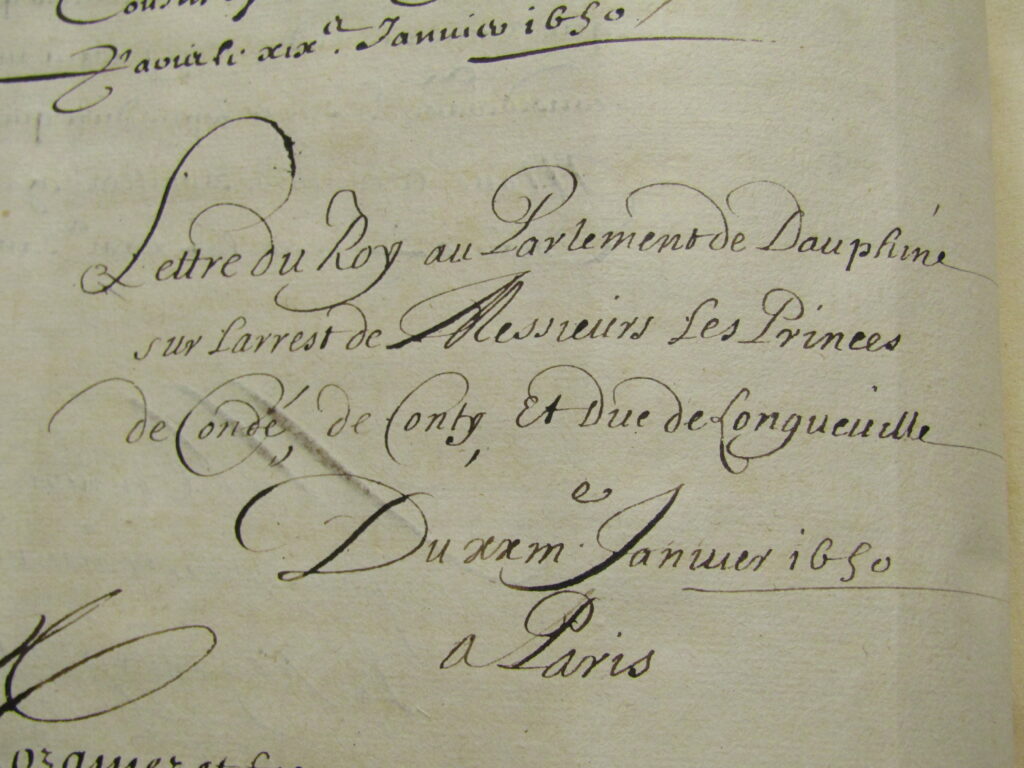

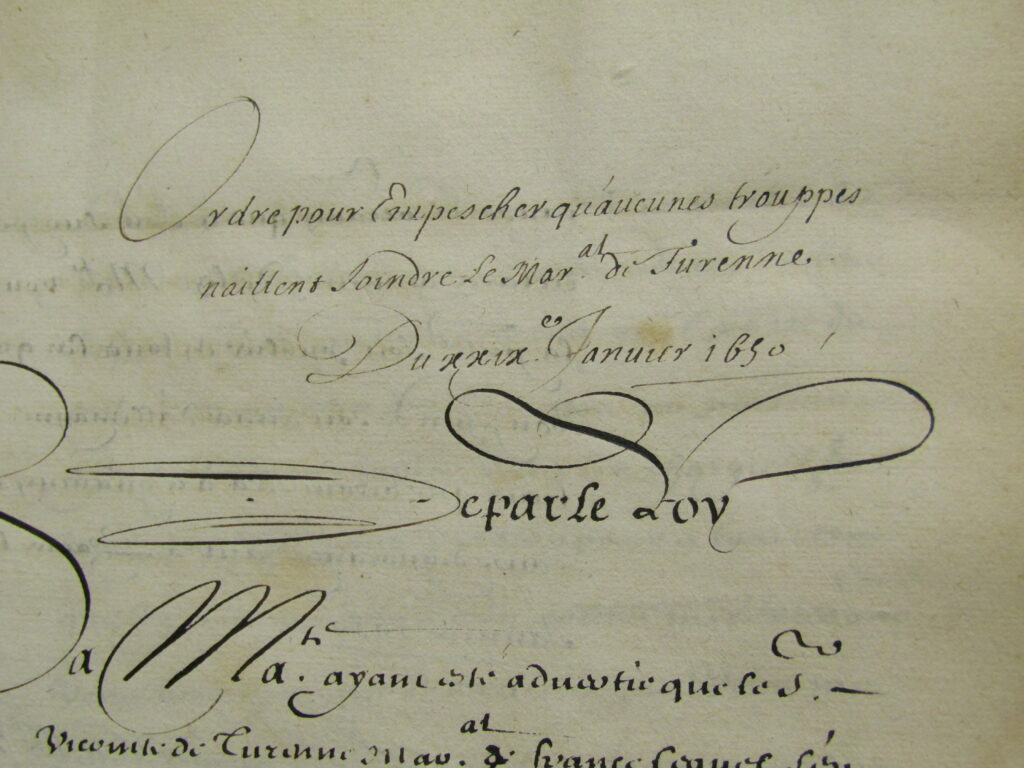

Les trop grandes ambitions de Condé vont lui être contraires, ce qui va contraindre la reine à faire arrêter le 18 janvier 1650 les trois membres de ce clan (Condé, Conti et leur beau-frère Longueville), et à les emprisonner à Vincennes, avant qu’ils ne soient transférés plus tard à Marcoussis[1], puis au Havre[2].

[1] Commune située actuellement dans le département de l’Essonne, en région Île-de-France.

[2] Commune située actuellement dans le département de la Seine-Maritime, en région Normandie.

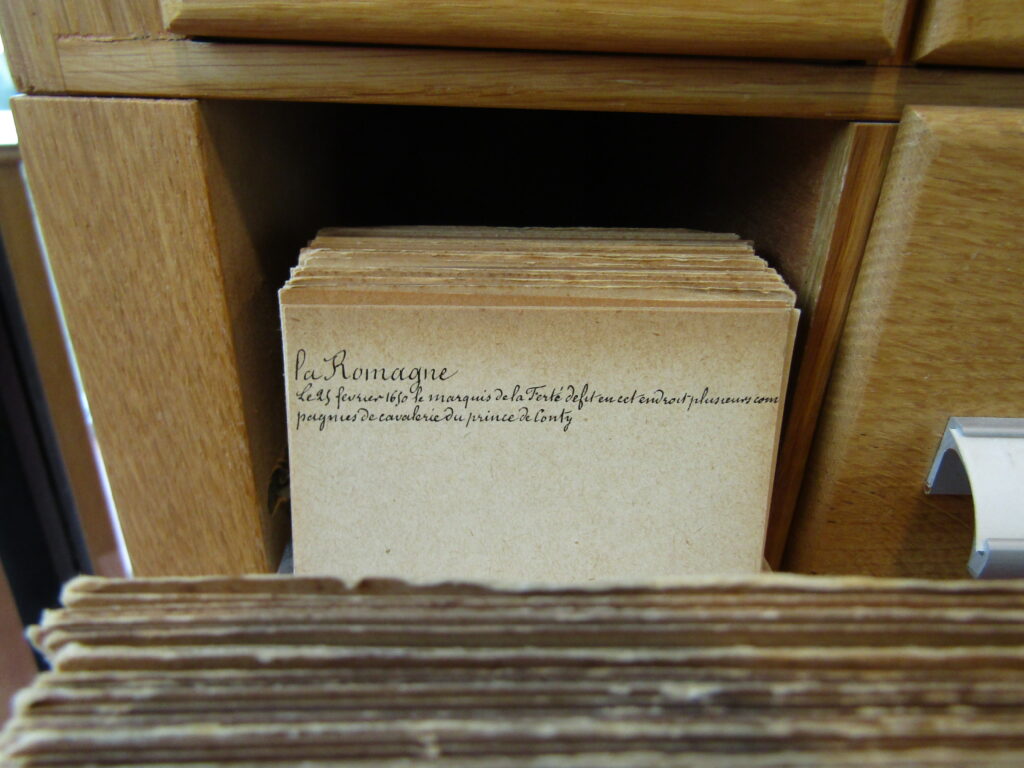

Le territoire de La Romagne aurait été le théâtre d’une bataille : « Le 25 février 1650, le marquis de la Ferté défit en cet endroit plusieurs compagnies de cavalerie du prince de Conty[1] ».

[1] D’après une fiche catalographique cartonnée sur La Romagne, rangée dans le tiroir « toponymie » d’un meuble de bibliothèque aux archives départementales des Ardennes. Cette dernière ne comporte aucune indication autre que les propos cités. L’absence de référence à une source primaire entraîne une nécessaire réserve quant à l’information délivrée.

![Musée de l'Armée (Paris), dossière de la cuirasse du maréchal de Turenne, numéro d’inventaire 6668 I [autre numéro d'identification : cote Cc 4/1], objet en fer, laiton, velours, acier, fil de métal, toile, technique de la torsade et du métal noirci, XVIIe siècle (2e moitié), notice descriptive consultable en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/03/Dossiere-de-cuirasse-dite-du-marechal-de-Turenne-Paris-musee-de-lArmee.jpg)

Les Notes diverses et fragments d’histoire locale sur la commune de La Romagne issus de plusieurs documents historiques et de recherches personnelles[1] sont tout aussi sujet à caution, faute de citer la moindre source.

Dans une rubrique intitulée Fronde (1650), l’auteur y affirme, sans strictement avancer la moindre preuve de ses dires, que « L’époque de la Fronde fut une période difficile pour notre région, en particulier pour La Romagne. Turenne, alors rebelle du roi de France, passa un hiver à La Romagne avec les troupes espagnoles, en lutte contre Condé. Cet hiver fut a priori [c’est nous qui soulignons][2] celui de 1649/1650 ; les « quartiers d’hiver » de Turenne firent du tort à La Romagne et aux villages voisins ; les pillages successifs et la contrainte alimentaire furent éprouvants pour la population. Par ailleurs, on sait [c’est nous qui soulignons][3] que ce bref séjour de quelques mois à La Romagne laissa le temps à Turenne de laisser un enfant naturel [c’est nous qui soulignons][4] à La Romagne, qu’il ne reconnut apparemment pas puisqu’il partit avant sa naissance. Concernant les troupes espagnoles, l’exiguïté de La Romagne nous laisse à penser [c’est nous qui soulignons][5] que les soldats s’installèrent en rase campagne, dans les terres défrichées de l’époque (La Bouloye[6] à l’est, le Mont de Vergogne à l’ouest)[7] ».

[1] Photocopie d’un cahier à l’écriture manuscrite (collection personnelle de l’auteure).

[2] Non fondé sur des faits. L’incertitude quant à la date montre qu’il s’agit d’une construction intellectuelle a priori, et non d’une déduction a posteriori tirée d’une analyse documentaire.

[3] Ce « on sait » a tout l’air d’un « on-dit ». Cette affirmation péremptoire est à écarter, puisque les registres jusqu’en 1693 ont disparu avant la Révolution. Elle relèverait plutôt d’une rumeur sans fondement.

[4] Cette « preuve anecdotique », recueillie de façon informelle, et s’appuyant sur des témoignages douteux, a une valeur limitée sur le plan historique. Le ton croustilleux employé par l’auteur correspond aux définitions du Larousse « Qualifie ce qui est à la fois audacieux et provocateur, souvent dans un contexte de révélation ou de scandale. » et du Trésor informatisé de la langue française « Plaisant, piquant et grivois. »

[5] Cette supputation ne repose sur aucune preuve historique. Un ressenti n’est ni un fait ni une opinion. Croire n’est pas penser.

[6] Lire la Bouloi.

[7] Il est permis de douter sérieusement de ces affirmations, qui ne s’appuient pas sur du matériau historique de première main. La disparition quasi-totale de documents des archives départementales des Ardennes concernant l’Ancien Régime, à la suite d’un bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale, limite drastiquement l’accès aux sources primaires. Elle concerne plusieurs séries [série A = actes du pouvoir souverain et du domaine public avant 1790. Métrage linéaire après destruction : 1 mètre ; série B = cours et juridictions avant 1790. Métrage linéaire après destruction : 1,20 mètre ; série C = administrations provinciales avant 1790. Métrage linéaire : néant. Série détruite en 1940 ; série D = instruction publique, sciences et arts avant 1790. Métrage linéaire : néant. Série détruite en 1940 ; série F = fonds divers se rattachant aux archives civiles entrés avant 1940. Métrage linéaire après destruction partielle en 1940 : 10 mètres].

![Musée de l'Armée (Paris), boulet qui aurait tué le maréchal de Turenne, numéro d’inventaire 17 [autre numéro d'identification : cote Cc 4], projectile de 3 livres en fer, technique de la fonte, créé sous Louis XIV (1643-1715). , notice descriptive consultable en ligne. [Nota bene : tiré par le canonnier Koch le 27 juillet 1675, il est réputé avoir mortellement blessé Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne, lors de la bataille de Salzbach, pendant la guerre de Hollande].](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/03/Boulet-qui-aurait-tue-le-marechal-de-Turenne-Paris-musee-de-lArmee.jpg)

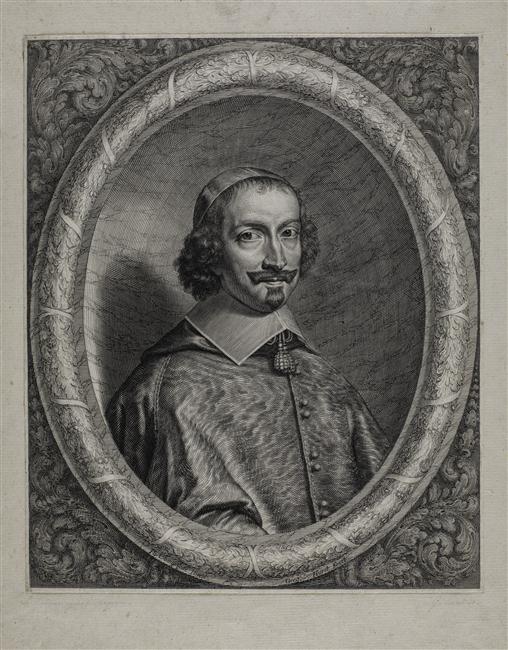

Jusqu’à preuve du contraire, le séjour de Turenne à La Romagne (Ardennes), rapporté par la tradition orale, appartiendrait aux contes et légendes, mais non à l’histoire. Nul élément manuscrit ou imprimé n’a été en effet apporté pour étayer les propos avancés. Aucune source primaire n’a d’autre part été retrouvée dans l’état actuel de la recherche.

![Musée du Louvre (Paris), département des Arts graphiques, numéro d’inventaire INV 31368 Recto [anciens numéros d’inventaire : NIII 13415 et MA 10747], Nanteuil, Robert (1623-1678) [« copie d’après » ou « entourage de »], Portrait de Turenne, en buste, portant une cuirasse, pastel sur papier brun collé en plein sur carton [verso numéroté 6 au pochoir et 1195 à la craie blanche], notice descriptive consultable en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/03/Portrait-de-Turenne-en-buste-portant-une-cuirasse-par-Robert-Nanteuil-1.jpg)

Ce qui est en revanche attesté est que Turenne tourne le dos au parti du roi après l’arrestation et l’incarcération des princes. Il se met au service des Espagnols dès le 14 février 1650, par un traité où il s’engage à favoriser la conclusion d’une juste paix avec l’Espagne.

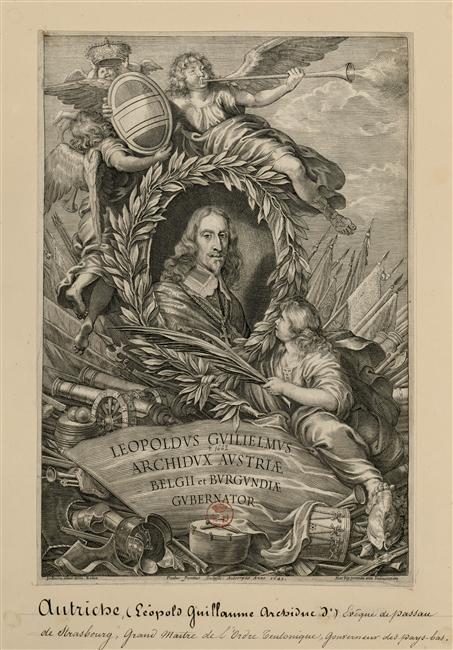

En échange de quoi, il s’installe à Stenay[1] après avoir quitté Paris. Il est à la tête d’une armée au service de l’archiduc Léopold[2], généralissime de l’armée d’Espagne[3], qui lui accorde 250 000 écus[4] pour faire des levées de troupes. Tous les mois, il reçoit une certaine somme[5] pour l’entretien d’icelles[6] et des garnisons des places occupées[7]. Il ne percevra pas régulièrement ces montants.

[1] Commune située actuellement dans le département de la Meuse, en région Grand Est.

[2] Léopold-Guillaume de Habsbourg, né à Wiener Neustadt (Land de Basse-Autriche, en Autriche), le 5 janvier 1614, mort à Vienne (Autriche) le 20 novembre 1662, gouverneur des Pays-Bas espagnols du sud.

[3] Bibliothèque du Sénat, 3FPM0957 [= Anciennement 9352 selon une cotation antérieure], numéros de notice 957-960, Mémoire sur la province de Champagne (1708). [XVIIIe siècle. Manuscrit en français sur papier. 492, 418, 488 et 506 feuillets. 370 sur 250 mm. Reliure en veau raciné. Le manuscrit doit être incomplet, car au bas du dernier feuillet du tome IV on lit les mots d’appels pour le feuillet suivant : « De l’évêché. » — Ce mémoire a dû être rédigé par André de Harouys, qui fut intendant en Champagne de 1702 à 1711.]

[4] Les sommes varient selon les sources entre 200 000 et 250 000 écus.

[5] Estimée à 80 000 écus.

[6] Vieilli. Celles dont il vient d’être question.

[7] Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMM-73224, Dubuisson-Aubenay, François-Nicolas Baudot (1590-1652). Auteur du texte ; Saige, Gustave (1838-1905). Éditeur scientifique, Journal des guerres civiles de Dubuisson-Aubenay : 1648-1652, Paris : Honoré Champion, 1883-1885, 2 volumes, in-8°, volume 1, page 254 et suivantes, vue 313/414 et suivantes, consultable en ligne sur Gallica, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 8-LB37-5055 (1).

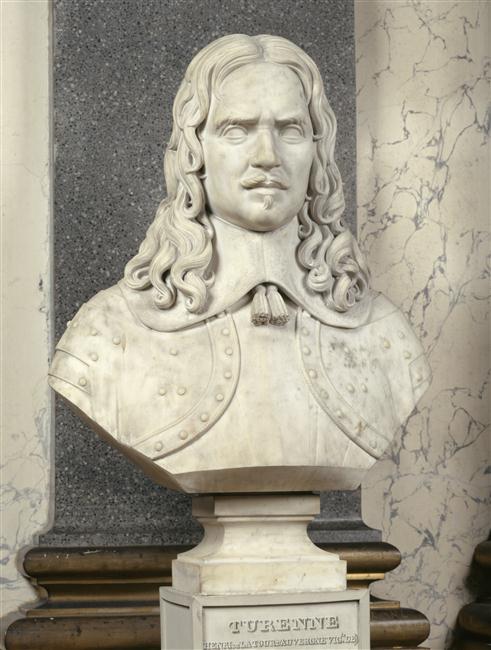

Flatters Jean-Jacques (1786-1845), Henri de La Tour d’Auvergne, vicomte de Turenne (1611-1675), buste sur piédouche, marbre, vers 1834, notice descriptive consultable en ligne sur le site GrandPalaisRmnPhoto, édité par la Réunion des musées nationaux (France).

Cependant, après avoir ruiné Marle (Aisne) en voulant contrer les armées royales, Turenne à la tête d’une armée au service des Espagnols assiège successivement Le Catelet[1] (juin 1650), Guise[2] (juillet 1650), La Capelle[3] (août 1650), au moment où la pluie tombe sans discontinuer, provoquant l’embourbement des chemins et le retard d’approvisionnement en vivres.

[1] Commune située actuellement dans le département de l’Aisne, en région Hauts-de-France.

[2] Commune située actuellement dans le département de l’Aisne, en région Hauts-de-France.

[3] Commune située actuellement dans le département de l’Aisne, en région Hauts-de-France.

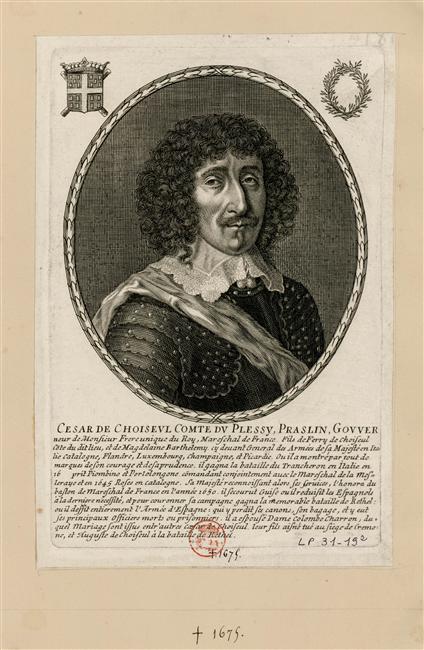

Pendant ce temps, le maréchal du Plessis-Praslin qui commande l’armée royale se retire derrière Notre-Dame de Liesse[1]. Turenne s’avance ensuite sur Vervins[2] puis vers Château-Porcien (Ardennes), qui n’est défendu que par un groupe d’habitants (trente d’entre eux au moins ont été faits prisonniers). La ville qui subit une nouvelle fois les assauts espagnols ne peut que capituler, le 14 août 1650.

[1] A Liesse-Notre-Dame, commune située actuellement dans le département de l’Aisne, en région Hauts-de-France.

[2] Commune située actuellement dans le département de l’Aisne, en région Hauts-de-France.

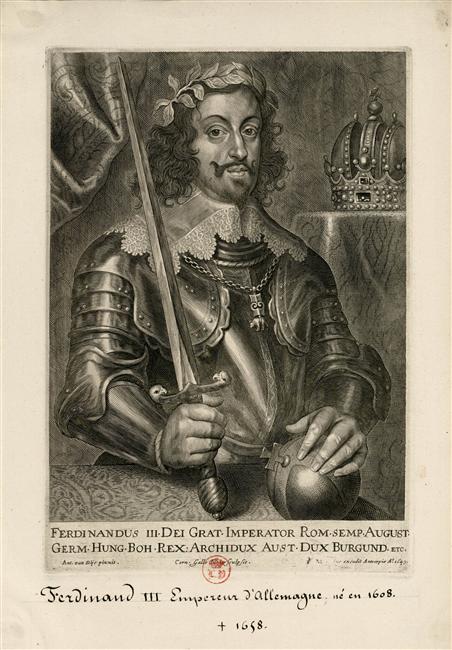

Dyck Antoon van (1599-1641) (d’après). Peintre, graveur ; Galle Cornelis, le Jeune (1615-1678). Graveur flamand, Ferdinand III (1608-1657), empereur d’Allemagne, roi de Hongrie et de Bohème, 1649, burin (estampe) ; eau-forte, notice descriptive consultable en ligne sur le site GrandPalaisRmnPhoto, édité par la Réunion des musées nationaux (France).

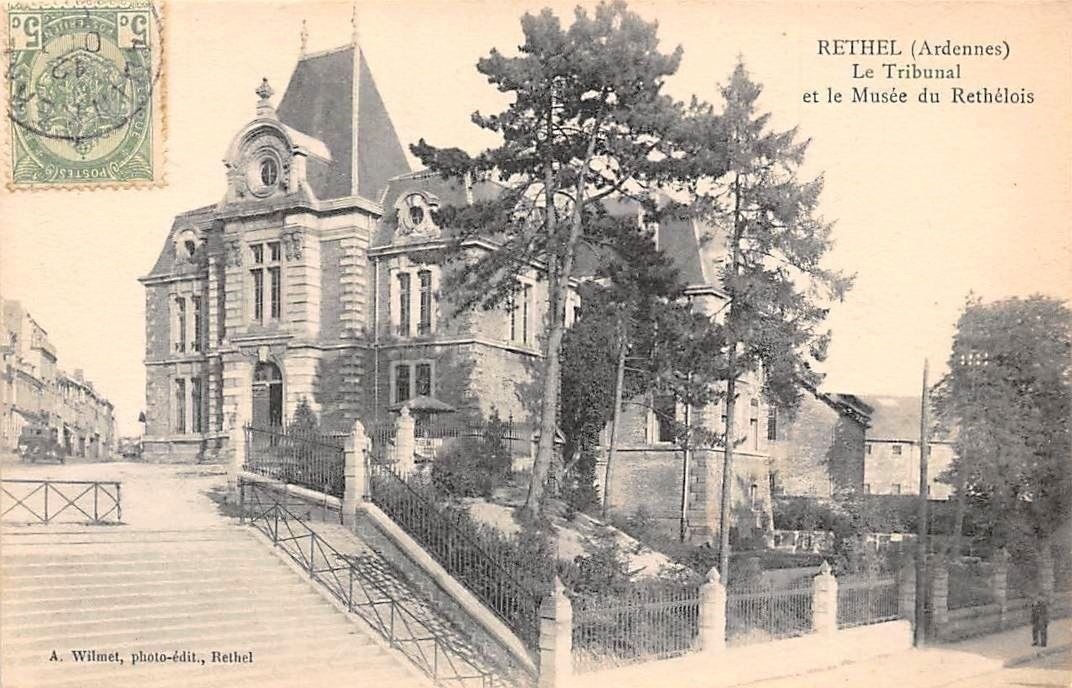

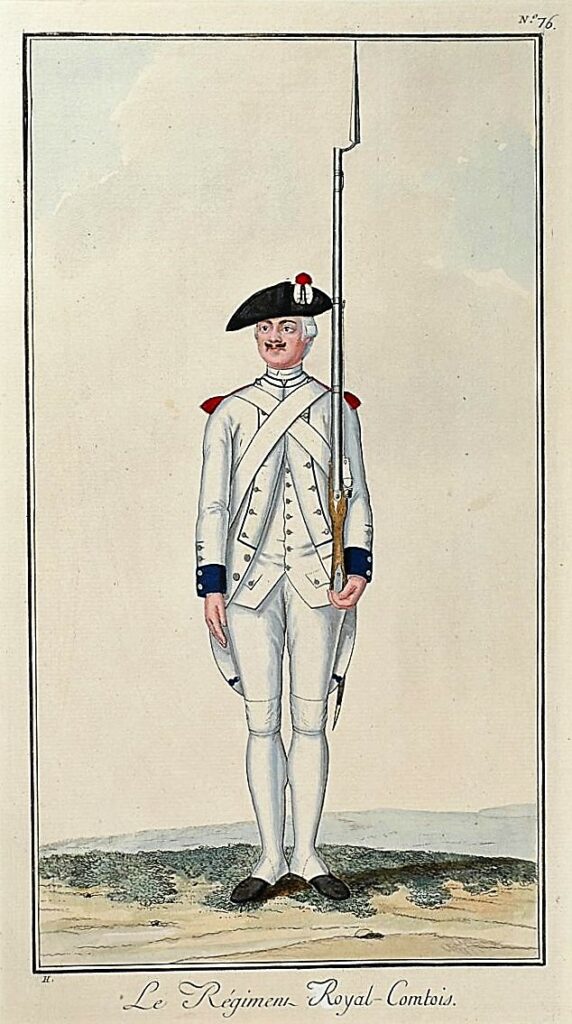

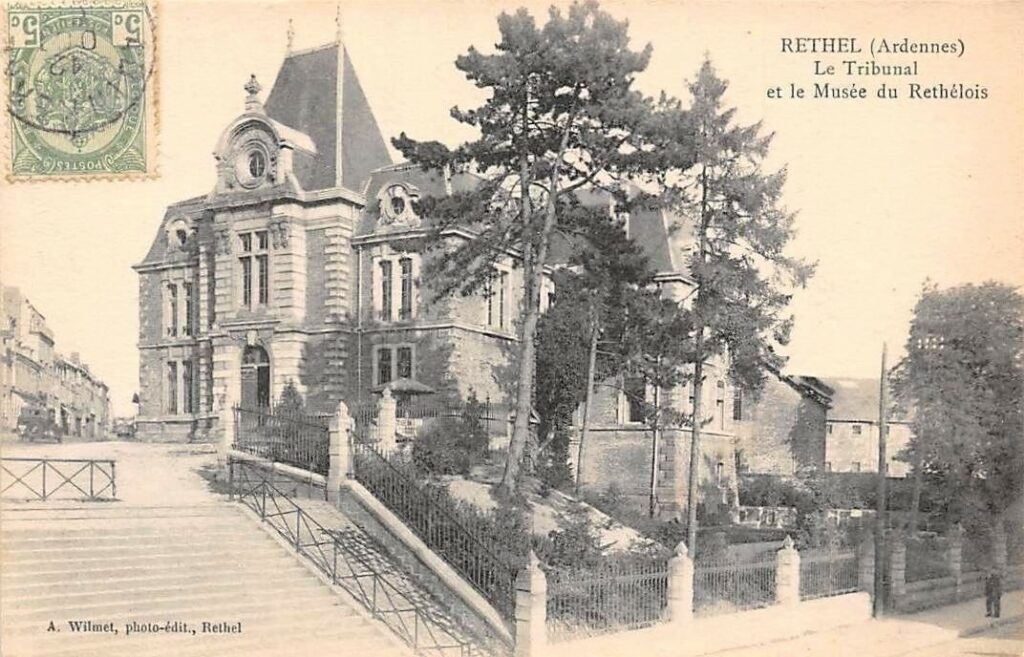

Avec trois régiments d’infanterie et 4 000 chevaux, les troupes de Ferdinand de Habsbourg[1], conduites par Turenne, assiègent ensuite Rethel (Ardennes), pillant et brûlant tout sur leur passage. La ville se rend à son tour (août 1650).

Une garnison de 800 hommes est laissée sur place, sous l’autorité du colonel Giovanni Delliponti[2], « fort estimé en Flandre » selon Turenne[3], jugé plus durement par d’autres auteurs : « Plus de mille personnes périrent de disette & de misère[4]. »

[1] Ferdinand Ernest de Habsbourg, dit Ferdinand III, né le 13 juillet 1608 à Graz (duché de Styrie), et mort le 2 avril 1657 à Vienne (Autriche).

[2] L’Italien est réputé fameux pour la défense des places.

[3] Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMM-6365579 < Tome 1 >, Turenne, Henri de La Tour d’Auvergne (1611-1675 ; vicomte de). Auteur, Mémoires du maréchal de Turenne publiés pour la Société de l’histoire de France d’après le manuscrit autographe appartenant à monsieur le marquis de Talhouët-Roy par Paul Marichal, Paris : H. Laurens, 1909-1914, 2 volumes (LXVIII-379, 450 p.), facsimilé, in-8, tome I (1643-1653), 1909, page 146, vue 241/487, consultable en ligne sur Gallica, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 8-LH3-376 (1).

[4] Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMS-100399072, Le Long, Nicolas (ordre de saint Benoît, le père). Auteur, Histoire ecclésiastique et civile du diocèse de Laon et de tout le pays contenu entre l’Oise et la Meuse, l’Aisne et la Sambre, Châlons : Seneuze, 1783, in-4°, pièces liminaires, 623 p., table et souscripteurs, page 519, vue 531/656, consultable en ligne sur Gallica, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 4-LK3-241.

La présence de Delliponti, désormais gouverneur de Rethel (Ardennes), après avoir été installé dans cette ville par l’archiduc) et des troupes qui y sont laissées, s’avère très vite inacceptable pour les habitants, compte tenu des exigences formulées.

En effet, il faut tout d’abord fournir 50 poinçons de boisson[1], 4 000 paires de chaussures et autant de bas. Telles sont les conditions de la capitulation, auxquelles s’ajoutent 80 000 rations de pain pour les troupes. Et ce, sans oublier le pillage qui s’ajoute à ces demandes « régulières ».

[1] Tonneau de contenance variable selon les régions mais pouvant contenir jusqu’à 250 litres de vin.

Turenne, après avoir au passage et toujours pour le compte des Espagnols pris Fismes[1], alors que Plessis-Pralin s’enferme dans la ville de Reims[2], fait alors avancer un corps d’armée jusqu’à la Ferté-Milon[3], et se rend maître ainsi des passages jusqu’à Paris. Turenne renonce à avancer et décide de rebrousser chemin.

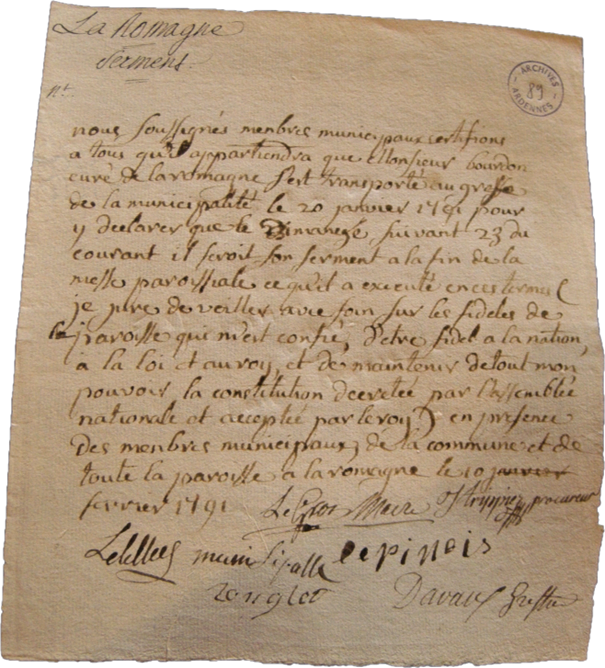

Il repasse l’Aisne et va assiéger Mouzon[4] sur la Meuse avec une partie de son armée durant sept semaines, avant de s’en emparer. Puis « Turenne passa tout le mois de novembre de l’année 1650 au camp de Romagne[5], entre l’Aisne et la Meuse, pour veiller à la conservation de ses places[6]».

[1] Commune située actuellement dans le département de la Marne, en région Grand Est.

[2] Commune située actuellement dans le département de la Marne, en région Grand Est.

[3] Commune située actuellement dans le département de l’Aisne, en région Hauts-de-France.

[4] Commune nouvelle située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[5] Romagne-sous-Monfaucon (Meuse). Il est strictement exclu qu’il puisse s’agir de La Romagne (Ardennes) : il est écrit en effet « camp de Romagne » et non « camp de La Romagne ». D’autre part, la description géographique s’applique parfaitement au village meusien et nullement à la commune ardennaise.

[6] Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMP-575, Piépape (monsieur le commandant de). Auteur. « Turenne et l’invasion de la Champagne 1649-1650 : communication de monsieur le commandant de Piépape, membre correspondant », in Académie nationale de Reims (auteur), Travaux de l’Académie nationale de Reims, Reims : P. Giret, 1875-, quatre-vingt-troisième volume, année 1887-1888, tome premier, pp. 295-407, page 337, vue 350/432, consultable en ligne sur Gallica, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, Z-28533.

La situation change : « Turenne était toujours au camp de Romagne. Au commencement de décembre, la garnison française de Donchery lui avait enlevé un de ses meilleurs postes, le château de Chémery[1]. Ses coureurs occupaient le pays entre Montfaucon et Varennes[2]».

[1] Issue de la fusion de Chémery-sur-Bar et Chéhéry, Chémery-Chéhéry est une commune située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est. Elle se trouve à 16 kilomètres environ au sud-ouest de Sedan. Ne pas confondre avec le château de Chémery, situé dans le département du Loir-et-Cher, en région Centre-Val de Loire.

[2] Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMP-575, Piépape (monsieur le commandant de). Auteur. « Turenne et l’invasion de la Champagne 1649-1650 : communication de monsieur le commandant de Piépape, membre correspondant », in Académie nationale de Reims (auteur), Travaux de l’Académie nationale de Reims, Reims : P. Giret, 1875-, quatre-vingt-troisième volume, année 1887-1888, tome premier, pp. 295-407, page 340, vue 353/432, consultable en ligne sur Gallica, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, Z-28533.

Il dispose de régiments d’infanterie, d’une brigade de Lorrains et de régiments allemands, et c’est avec ce « faible effectif que Turenne quitte ses quartiers de la Meuse[1] » pour se rendre à Rethel (Ardennes) aux environs du 13 décembre 1650.

[1] Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMP-575, Piépape (monsieur le commandant de). Auteur. « Turenne et l’invasion de la Champagne 1649-1650 : communication de monsieur le commandant de Piépape, membre correspondant », in Académie nationale de Reims (auteur), Travaux de l’Académie nationale de Reims, Reims : P. Giret, 1875-, quatre-vingt-troisième volume, année 1887-1888, tome premier, pp. 295-407, page 341, vue 354/432, consultable en ligne sur Gallica, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, Z-28533.

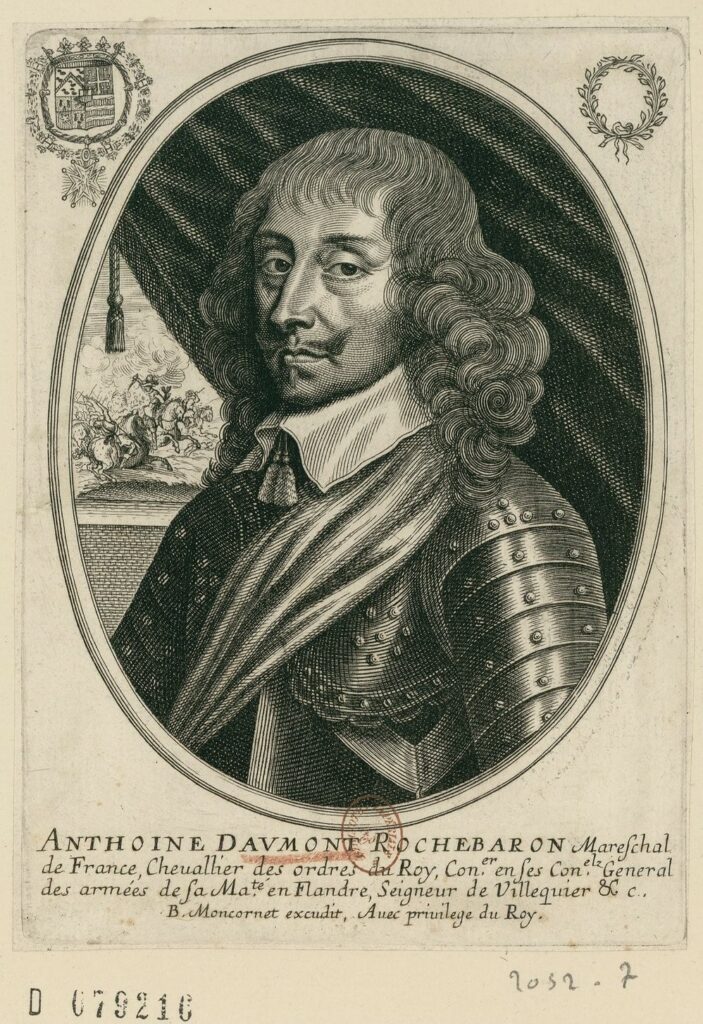

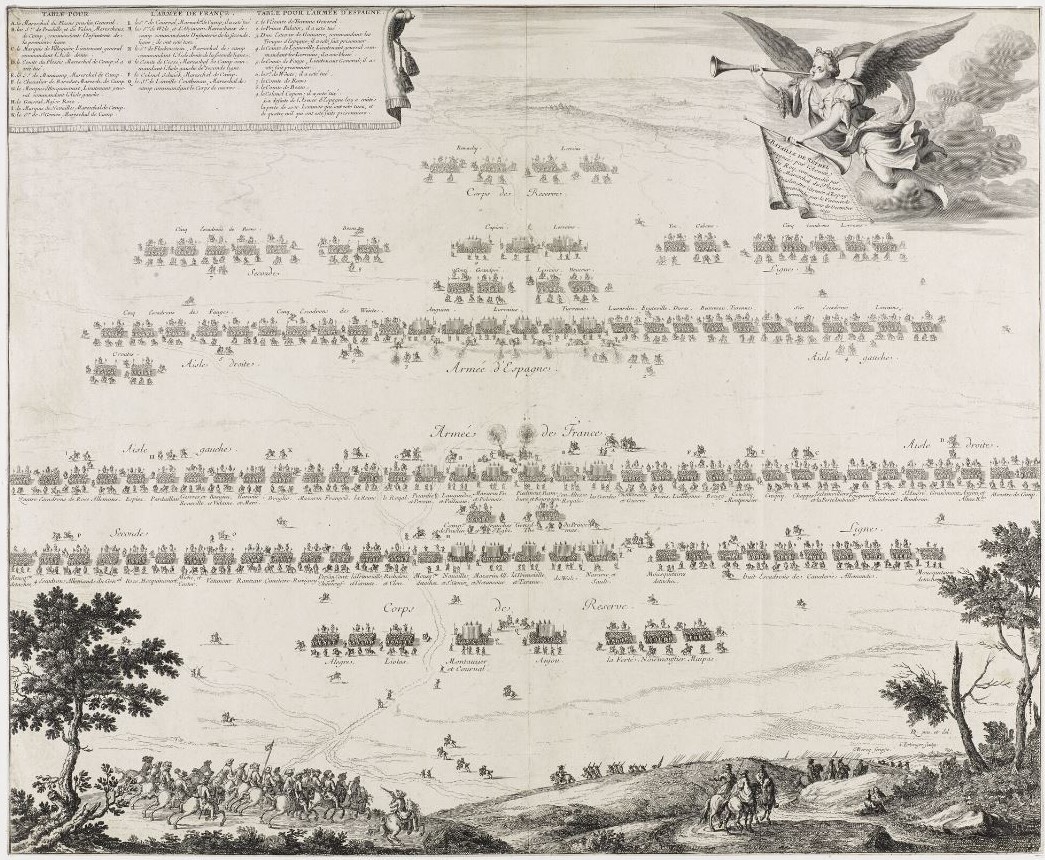

Or, Mazarin[1], malgré une saison peu clémente, veut reprendre Rethel (Ardennes) aux Espagnols, ville à laquelle il est lié, mais surtout parce qu’elle ouvre la voie de Paris. Il se rend lui-même auprès de l’armée pour mener, le plus rapidement possible, cette opération.

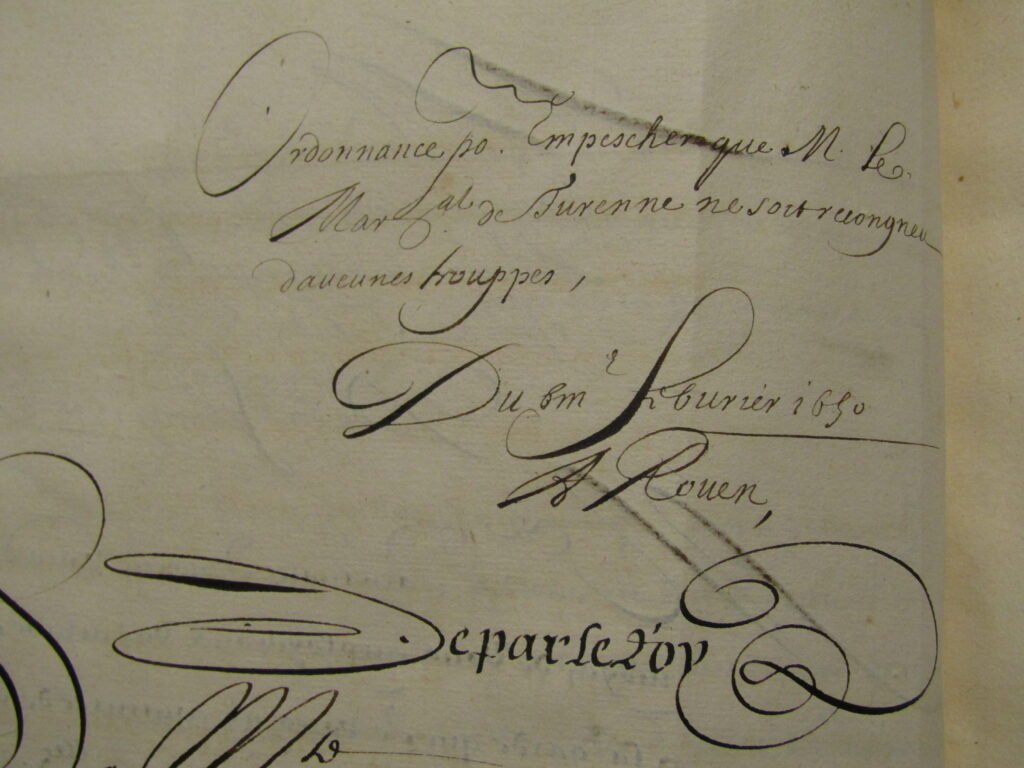

Il rassemble 15 000 hommes, qui s’incorporent aux hommes du maréchal du Plessis-Praslin[2]. Celui-ci est secondé dans son commandement par le marquis de Villequier[3], qui dirige l’aile droite, et le marquis d’Hocquincourt[4], qui conduit l’aile gauche. Les troupes royales sont en bien meilleur état que celles de Turenne, car elles ont eu le temps de se reposer un peu.

[1] Connu sous son titre de cardinal Mazarin, né à Pescina (Abruzzes, royaume de Naples), le 14 juillet 1602 et mort à Vincennes le 9 mars 1661, au service d’abord de la papauté, puis des rois Louis XIII et Louis XIV.

[2] César de Choiseul, né le 12 février 1598 et mort le 23 décembre 1675 à Paris.

[3] Antoine II d’Aumont de Rochebaron (1601-1669), élevé à la dignité de maréchal de France à la suite de la bataille de Rethel (Ardennes).

[4] Charles de Monchy, marquis d’Hocquincourt, né en 1599 et mort au combat le 13 juin 1658 devant Dunkerque, officier sous Louis XIII et Louis XIV, maréchal de France en 1651.

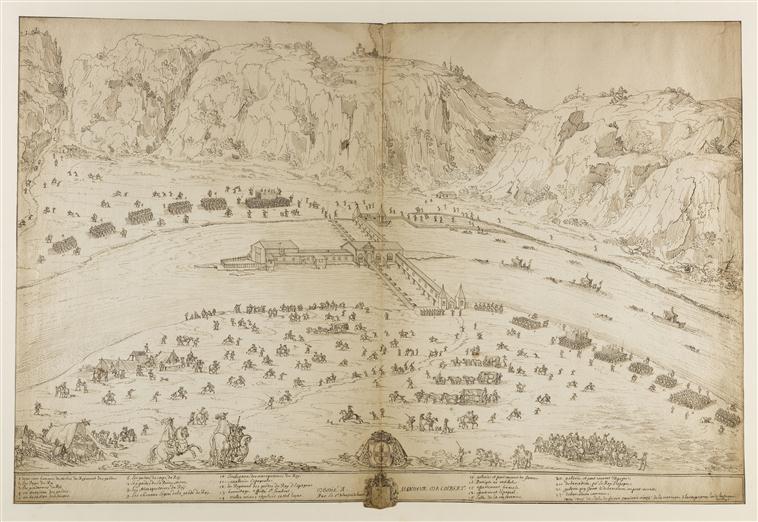

Elles s’emparent du pont de Thugny[1], afin d’assurer le passage de l’Aisne pour se grouper autour de Rethel (Ardennes). La chute de la ville compromettrait la situation des alliés espagnols de Turenne. Il a avec lui 2 500 fantassins et 5 500 cavaliers, de manière à tenter une charge hardie. La bataille se passe à « Sommepi »[2], plus exactement dans la « plaine nommée le Blanc-Champ »[3], quoiqu’elle porte le nom de « bataille de Rethel (Ardennes)[4] ».

[1] Actuellement Thugny-Trugny, commune située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[2] Sompy est une variante orthographique retrouvée sur certains autres documents. Actuellement, Sommepy-Tahure, commune située actuellement dans le département de la Marne, en région Grand Est, à la limite des Ardennes. Voir Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMM-6365579 < Tome 1 >, Turenne, Henri de La Tour d’Auvergne (1611-1675 ; vicomte de). Auteur, Mémoires du maréchal de Turenne publiés pour la Société de l’histoire de France d’après le manuscrit autographe appartenant à monsieur le marquis de Talhouët-Roy par Paul Marichal, Paris : H. Laurens, 1909-1914, 2 volumes (LXVIII-379, 450 p.), facsimilé, in-8, tome I (1643-1653), 1909, page 159, vue 254/487, consultable en ligne sur Gallica, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 8-LH3-376 (1).

[3] John Adams Library (Boston Public Library), document numérique, 39999046674113 [call number = cote], Raguenet, François (1660-1722), Histoire du vicomte de Turenne, par l’abbé Raguenet, nouvelle édition plus correcte que les précédentes, à Paris, rue Dauphine : chez Claude-Antoine Jombert, fils aîné, libraire du roi pour le génie & l’artillerie, MDCCLXXII [1772], 508 p., page 172 et suivante, vue 172/508 et suivante, consultable en ligne sur le site d’Internet Archive, texte reproduit d’après l’original de la John Adams Library (Boston Public Library), Adams 193.8.

[4] Ce nom aurait été donné à la demande de Mazarin en raison de son attachement à cette ville.

Le combat est long, acharné, et sans succès. Tous sont dispersés, et les troupes de Turenne défaites. Les pertes sont estimées à 1 200 hommes. 3 000 soldats sont faits prisonniers.

Vaincu par l’armée royale, Turenne bat en retraite et atteint tout d’abord Bar-le-Duc[1], puis Montmédy[2], où il retrouve une partie de sa cavalerie sauvée du désastre de Rethel (Ardennes). Cette bataille sera, pour lui, l’une des rares qu’il perdra[3].

Ce n’est qu’après cet événement que les troupes prennent, tardivement, leurs quartiers d’hiver.

[1] Commune située actuellement dans le département de la Meuse, en région Grand Est.

[2] Commune située actuellement dans le département de la Meuse, en région Grand Est.

[3] Depuis le siège de Rethel (Ardennes) en 1411 entre Armagnacs et Bourguignons, la ville a connu de nombreux conflits sous l’Ancien Régime. Voir Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 8-LK7-8263, Jolibois, Émile (1813-1894), Auteur. Histoire de la ville de Rethel, depuis son origine jusqu’à la Révolution, Paris : J.-B. Dumoulin, 1847, in-8°, VII-294 p.

![Musée du Louvre (Paris), département des Arts graphiques, numéro d’inventaire L 44 LR/569, Recto [ancien : 16934], Callot, Jacques (vers 1592-1635). Graveur ; Henriet, Israël. Editeur, Les Grandes Misères de la guerre : distribution des récompenses, eau-forte, épreuve du 2e état, 1633, notice descriptive consultable en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/03/18-–-Distribution-des-recompenses-Jacques-Callot.jpg)

Le lundi 26 décembre 1650 « furent apportés 28 drapeaux pris en la bataille de Sommepy sur l’ennemi, et furent mis au cabinet du roi[1], où, entrant, il en eut un qui fut reconnu être du régiment du prince de Conti ». Trois jours plus tard, soit le jeudi 29 décembre 1650, ils sont déposés à Notre-Dame.

[1] Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMM-73224, Dubuisson-Aubenay, François-Nicolas Baudot (1590-1652). Auteur du texte ; Saige, Gustave (1838-1905). Éditeur scientifique, Journal des guerres civiles de Dubuisson-Aubenay : 1648-1652, Paris : Honoré Champion, 1883-1885, 2 volumes, in-8°, volume 1, page 352 et suivantes, vue 411/414 et suivantes, consultable en ligne sur Gallica, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 8-LB37-5055 (1).

Le mois de mai 1651 marque un retournement de situation pour Turenne. Alors que des propositions de paix sont faites par la France (en particulier l’abandon de la Catalogne), les Espagnols ne les acceptent pas.

Turenne, devant cette attitude, ne veut plus avoir affaire à eux, et se sent libre d’abandonner leur parti. Il revient alors dans les armées royales. Absout de sa trahison par le roi, il rentre en grâce et peut de nouveau fréquenter la Cour.

En revanche, les troupes de Condé et Conti sont toujours dans l’opposition au roi. Ce n’est cependant qu’à partir de 1652[1] que Condé passera au service du roi d’Espagne Philippe IV, tandis que Conti retrouvera les faveurs du souverain français Louis XIV.

[1] Et ce jusqu’en 1659.

Dès octobre et novembre 1652, le théâtre des hostilités se retrouve être, une nouvelle fois, autour de la rivière Aisne. Les villes de Rethel (Ardennes) et de Château-Porcien (Ardennes) sont menacées, car Condé et les Espagnols veulent s’en emparer.

C’est ce qui arrive d’ailleurs, puisque Condé se rend maître de cette ville en deux jours. Turenne, qui considère que l’entrée de monsieur le prince dans Rethel (Ardennes) comme « le plus grand mal qui peut arriver[1] », passe l’Aisne à Château-Porcien (Ardennes), se loge au château de Chaumont (Ardennes)[2], où se trouvent quelque 200 ennemis qui se rendent.

[1] Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 2017-267108, Turenne, Henri de La Tour d’Auvergne (1611-1675 ; vicomte de), Mémoires du maréchal de Turenne. Tome premier, 1643-1653, La Celle-Saint-Cloud : Éditions Douin, 2017, 1 vol. (379 p.), facsimilé de l’édition de Paris : Librairie Renouard, 1909, page 235.

Rethel repasse du côté du roi, alors que les troupes condéennes mettent, quelques jours après, le feu à Château-Porcien (Ardennes). Or, comme Turenne veut empêcher à tout prix que celles-ci prennent leurs quartiers d’hiver en France, il les poursuit sans relâche dans une marche parallèle, de manière à s’opposer aux entreprises de Condé et des Espagnols.

Dans une lettre du 26 octobre 1652 adressée à Michel Le Tellier[1], Turenne informe ce dernier qu’il a eu « avis comme l’armée des ennemis a passé l’Aisne et marche vers Rethel et Château-Porcien[2] ». Dans une autre, il signale qu’ayant eu « des nouvelles comme monsieur le prince marche vers Château-Porcien », il va s’avancer vers la Champagne[3].

[1] Michel Le Tellier, marquis de Barbezieux, homme d’État français, nommé secrétaire d’État de la Guerre par Louis XIV, né le 19 avril 1603 et mort le 30 octobre 1685 à Paris.

[2] Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 8-LN27-90057, Turenne, Henri de La Tour d’Auvergne (1611-1675 ; vicomte de). Auteur ; Huart, Suzanne d’ (1923-2003). Editeur scientifique ; Archives nationales (France). Éditeur scientifique. Lettres de Turenne [1626-1669], extraites des archives Rohan-Bouillon, Paris : SEVPEN [Service d’édition et de vente des publications de l’Education Nationale], 1971, 677 p., cartes, planches en noir et en couleurs, couverture illustrée, p. 90.

[3] Lettre du 29 octobre 1652. Cf. Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 8-LN27-90057, Turenne, Henri de La Tour d’Auvergne (1611-1675 ; vicomte de). Auteur ; Huart, Suzanne d’ (1923-2003). Editeur scientifique ; Archives nationales (France). Éditeur scientifique. Lettres de Turenne [1626-1669], extraites des archives Rohan-Bouillon, Paris : SEVPEN [Service d’édition et de vente des publications de l’Education Nationale], 1971, 677 p., cartes, planches en noir et en couleurs, couverture illustrée, p. 94.

L’hiver 1652/1653 est particulièrement rigoureux, avec un froid glacial et un gel extrême, au point qu’il est impossible de creuser la terre. Cela n’empêche pas la prise de Château-Porcien (Ardennes), que tenait Condé, les 18 et 19 janvier 1653, tandis que Rethel (Ardennes) connaît un nouveau siège. Compte tenu d’un temps plus que défavorable, la guerre ne reprend qu’en avril, quoique les frontières soient partout menacées.

Si le roi parvient à juguler la Fronde au cours de l’année 1653, rien n’est encore terminé avec les Espagnols : une partie des troupes de Condé remonte sur Sainte-Menehould[1], Bar-le-Duc[2] et Rocroi[3] (30 septembre 1653), sous domination espagnole. Condé se voit confier la responsabilité de cette ville où s’organise, avec les Espagnols, un système d’impôts qui ne cessera qu’en 1659.

[1] Commune située actuellement dans le département de la Marne, en région Grand Est.

[2] Commune située actuellement dans le département de la Meuse, en région Grand Est.

[3] Commune située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

L’ensemble des villages du Porcien est ainsi rançonné par Rocroi, dont le gouverneur[1] exige une contribution pour le compte de Condé. Elle doit normalement mettre à l’abri les villageois de toute forme de représailles, mais ce n’est pas toujours le cas.

[1] Charles de Montsaulnin, comte de Montal (1619-1696), officier militaire, ami proche du Grand Condé.

En outre, certains villages doivent aussi s’acquitter d’un autre tribut « au Hainaut[1] ». Ainsi, le village de La Romagne paie la double contribution : 88 livres pour Rocroi et 120 livres au second. Rocquigny est pareillement taxé et, de plus, il lui faut parfois payer aussi pour récupérer des animaux qui ont été volés dans le village.

Un habitant se plaindra en 1657 auprès de Terwel d’avoir dû se dépouiller de « 240 l.[2] pour rachepter[3] 2 chevaux et remonter 2 cavaliers du régiment de Grandpré[4] pris dans l’églize[5] par ses ennemys[6], à la vendange dernière, qui leur enlevèrent pour 1 000 l.[7] de butin[8] ». Montmeillant paie 44 livres à Rocroi uniquement.

[1] Province des Pays-Bas espagnols.

[2] Livres.

[3] Lire racheter.

[4] Commune située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[5] Lire église.

[6] Lire ennemis.

[7] Livres.

[8] Archives départementales des Ardennes, PERH2 9, Graffin, Roger ; Jadart, Henri ; Laurent, Paul, « Les notices cadastrales de Terwel sur les villages de la frontière de Champagne en 1657 » in Revue historique ardennaise, Paris : A. Picard et fils, 1894-1914, tome neuvième année, mai-août 1902, pages 97-256, page 164 et suivantes, vue 88/199 et suivantes, consultable en ligne [Nota bene : ce périodique bimestriel édité entre 1894 et 1914 est un titre mort. Il ne saurait être confondu avec la Revue historique ardennaise publiée depuis 1969 à Charleville-Mézières par la Fédération des sociétés savantes des Ardennes, la Société d’études ardennaises (devenue la Société d’histoire des Ardennes) et la Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais].

Turenne se trouve le 1er juillet au camp de Wasigny[1]. Le 17 octobre 1653, il est au camp de Signy-l’Abbaye[2], et le village de Son[3] est placé sous la sauvegarde des troupes royales.

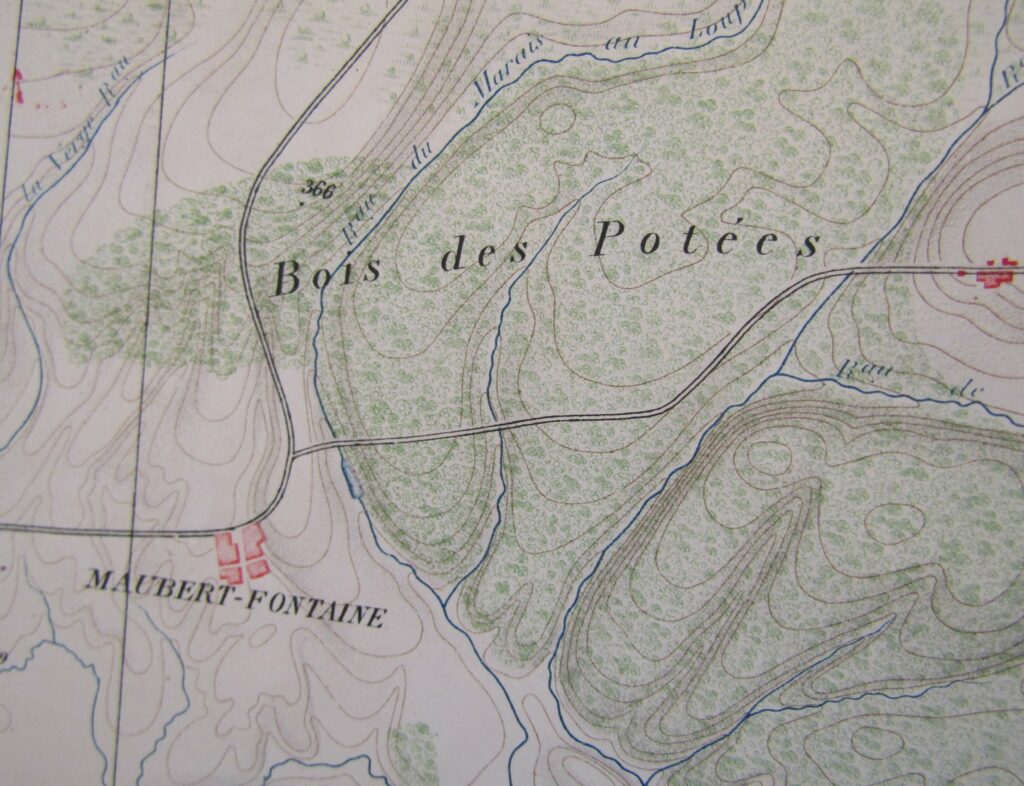

Mais Lalobbe[4] est pillée, Mainby détruit, La Férée[5] et Fraillicourt[6] incendiés. Draize[7] comme Montmeillant[8] sont désertés. Quant à Maubert-Fontaine[9], il n’y a plus rien, ni habitations ni habitants, dans cette bourgade. Un autre camp est établi à Rumigny.

[1] Commune située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[2] Commune située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[3] Commune située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[4] Commune située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[5] Commune située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[6] Commune située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[7] Commune située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[8] Commune située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[9] Commune située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

Turenne, renforcé par l’armée du maréchal de La Ferté[1] et Conti qui, lui aussi, s’est rallié au roi, arrive une nouvelle fois à proximité de Rethel (Ardennes). La ville repasse du côté royal[2], et Conti retrouve alors son gouvernement de Champagne. Après cette date, la guerre se déplace sur d’autres lieux, en particulier sur le nord du royaume.

[1] Henri II, duc de La Ferté-Senneterre (1599-1681), militaire français, maréchal de France en 1651.

[2] Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 8-LN27-90057, Turenne, Henri de La Tour d’Auvergne (1611-1675 ; vicomte de). Auteur ; Huart, Suzanne d’ (1923-2003). Editeur scientifique ; Archives nationales (France). Éditeur scientifique. Lettres de Turenne [1626-1669], extraites des archives Rohan-Bouillon, Paris : SEVPEN [Service d’édition et de vente des publications de l’Education Nationale], 1971, 677 p., cartes, planches en noir et en couleurs, couverture illustrée, p. 490.

Pour pallier les nombreux dégâts subis par la région, le maréchal Fabert[1], gouverneur de Sedan[2], suggère à Mazarin dès 1656 d’établir « une taille réelle », basée sur le cadastre. Cette mesure assurerait une répartition équitable de cet impôt entre les paroisses, d’autant que la vie rurale est complètement désorganisée après tous ces événements.

[1] Abraham (de) Fabert d’Esternay, né à Metz le 11 octobre 1599 et mort à Sedan le 17 mai 1662.

[2] Commune située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

L’élection de Rethel (Ardennes), tout comme le pays environnant, a vu l’incendie des récoltes ou le saccage sur pied de celles-ci. Le vol et la destruction des charrues entrave l’exploitation des terres. La prise du bétail est également à déplorer, en particulier celle des chevaux et bovins qui servent pour le trait. Il faut y ajouter la disparition des troupeaux d’ovins, dont l’élevage pour le textile rethélois apportait un revenu aux familles.

Terwel est chargé de cette mission et s’en acquitte avec beaucoup de sérieux entre avril et juin 1657. Il doit déterminer la fertilité, l’étendue du terroir labourable : Rocquigny a un « terroir médiocre et mauvais 576 arpents outre quelque vin[1], 188 aux habitants en propre. Prez[2] 269 arpents, 69 aux habitants, le reste à l’églize[3], seigneur et censes. Bois au seigneur 800 arpents [4] ». Celui de Montmeillant est décrit ainsi : « stérile et quantité de vin[5] ».

Affligés de terres infécondes, et surchargés par les taxes, certains habitants en sont réduits à mendier, à manger des racines, à vendre des balais faits avec des branches de bouleau récoltées dans la forêt.

[1] Lire quelques vains, c’est-à-dire des terrains soumis du droit de vaine pâture.

[2] Lire prés.

[3] Lire Eglise.

[4] Archives départementales des Ardennes, PERH2 9, Graffin, Roger ; Jadart, Henri ; Laurent, Paul, « Les notices cadastrales de Terwel sur les villages de la frontière de Champagne en 1657 » in Revue historique ardennaise, Paris : A. Picard et fils, 1894-1914, tome neuvième année, mai-août 1902, pages 97-256, page 163 et suivantes, vue 87/199 et suivantes, consultable en ligne [Nota bene : ce périodique bimestriel édité entre 1894 et 1914 est un titre mort. Il ne saurait être confondu avec la Revue historique ardennaise publiée depuis 1969 à Charleville-Mézières par la Fédération des sociétés savantes des Ardennes, la Société d’études ardennaises (devenue la Société d’histoire des Ardennes) et la Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais].

[5] Lire vains. Ce droit était en usage au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime.

Il dénombre les forêts, les prés, voire des vignobles s’il y en a, ainsi que « les aisances ou usages communs ». Il note le nombre des charrues, des habitations, des habitants.

D’après son décompte, on apprend qu’il ne reste que quatre charrues à Rocquigny, que les habitants sont au nombre de 160, tandis qu’à La Romagne, il n’y a depuis sept ans que « 13 bastiment[1] au village ». C’est dire si ce dernier a subi les affres de la guerre. Montmeillant n’est pas mieux loti avec « pleins mesnages[2] 10 et 8 demy[3] ». Dans l’ensemble, la population des villages a diminué des deux tiers.

[1] Lire bâtiments.

[2] Lire pleins ménages.

[3] Lire demi-ménages.

Terwell insiste sur la pauvreté de La Romagne et des deux autres villages circonvoisins, due à ces fameuses contributions « obligatoires » pour essayer d’échapper au carnage des diverses armées.

Il pointe aussi la baisse de la population. Château-Porcien[1] qui comptait 538 feux en 1628 n’en avait plus que 212 en 1657, alors que Signy-l’Abbaye (Ardennes) en avait aux mêmes dates respectivement 256 contre 76.

[1] Commune située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

En 1657, pour soulager les habitants, il propose de « tailler les habitants » (c’est-à-dire prélever l’impôt dû au roi) non à 240 livres comme en 1656, mais à 90 livres, Rocquigny à 605 livres au lieu de 760, et Montmeillant à 160 livres au lieu de 240. Cette proposition faite pour de nombreux villages en dit long sur l’état de détresse de ces lieux.

En 1659, lors de la signature du traité des Pyrénées[1] mettant fin à la guerre contre les Espagnols, et dont nos villageois n’ont eu connaissance que quelques mois plus tard, la contrée est exsangue. Néanmoins, cet acte diplomatique permet de rétablir l’ordre dans la Champagne, exposée depuis plus de cinquante ans à des ennemis de tous bords.

[1] Le 7 novembre 1659 sur l’île des Faisans, à la frontière franco-espagnole.

La pauvreté est si extrême, tant à Rethel (Ardennes) que dans toute la région, que des édiles font appel à plusieurs reprises à la charité du révérend père Vincent, puis à son adjoint le frère Jean Parru, afin qu’elle s’exerce à l’égard des pauvres de la ville.

Tout le secteur est concerné, puisque le « Rethélois et la contrée voisine du Porcien avaient été complètement ravagés en 1649 par les Espagnols et les Suédois, puis au printemps de 1650 par des Polonais au service du roi de France, pendant l’été par Turenne au service de la Fronde »[1].

[1] Archives départementales des Ardennes, PERH2 9, Brétaudeau, Léon (prêtre de la mission). Auteur, « Les Œuvres de Saint Vincent de Paul dans le Rethélois » in Revue historique ardennaise, Paris : A. Picard et fils, 1894-1914, tome neuvième année, mai-août 1902, pages 5-38, page 7 et suivantes, vue 9/199 et suivantes, consultable en ligne [Nota bene : ce périodique bimestriel édité entre 1894 et 1914 est un titre mort. Il ne saurait être confondu avec la Revue historique ardennaise publiée depuis 1969 à Charleville-Mézières par la Fédération des sociétés savantes des Ardennes, la Société d’études ardennaises (devenue la Société d’histoire des Ardennes) et la Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais].

Ce que confirme Armand Picard[1], qui écrit que « Les habitants ne survécurent que grâce à des aides extérieures et à l’action bienfaisante des missionnaires de monsieur Vincent[2] qui organisèrent ravitaillement et secours[3]. »

[1] Intérimaire en pharmacie et érudit local (1860-1947), habitant de Wasigny (Ardennes).

[2] Vincent de Paul, né le 24 avril 1581 à Pouy (actuellement dans le département des Landes, en région Nouvelle-Aquitaine) et mort le 27 septembre 1660 à Paris (actuellement, chef-lieu de la région Île-de-France et siège de la métropole du Grand Paris).

[3] Archives départemental des Ardennes, 1J 21-3 [série J = archives d’origine privée (entrées par voie d’achat, don, legs ou dépôt), sous-série 1J = documents entrés par voies extraordinaires : dons, achats, legs, dépôts effectués de 1945 à 1975, articles 1J 21 = histoire du Porcien, dons Didion et abbé Henry, novembre 1949, pièce 1J 21-3, Rocquigny, notes historiques par Armand Picard (1860-1947), 1 cahier].

Il faut également être conscient qu’à cette époque les frontières sont totalement aléatoires : elles se déplacent en fonction des traités, et les populations à proximité en subissent les conséquences (Les civils ont été à cette époque les premières victimes de guerre).

Les Ardennes, en tant que théâtre de certains affrontements, ont joué un rôle significatif dans ces conflits du XVIIe siècle : la bataille de Rethel (Ardennes) le 15 décembre 1650 a débouché sur une victoire militaire et politique du royaume de France.

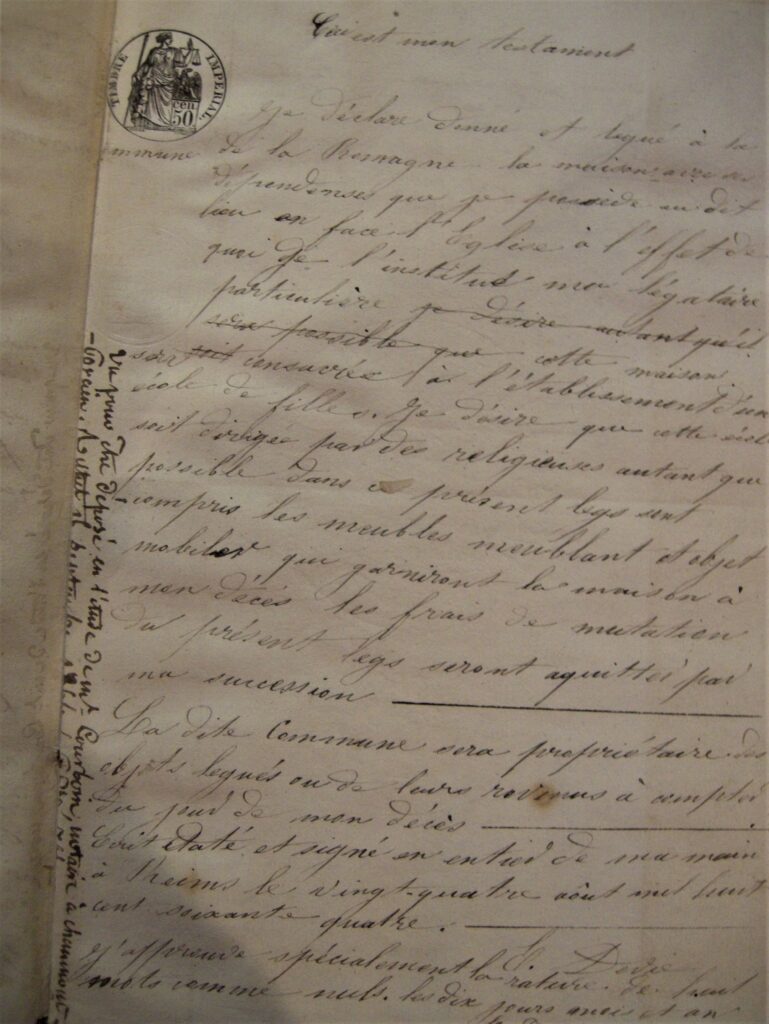

![Le testament d'Hubert Terlot est signé par le curé de La Romagne, Louis Pottin, qui assiste ses paroissiens sur le plan matériel et spirituel. Archives départementales des Ardennes, G 238 [série G = clergé régulier avant 1790, articles G 92 à 272 = églises paroissiales et leurs fabriques], cote concernant les églises de Rocquigny, La Romagne, Romance (Saint-Pierre), les constitutions de rentes, dons et legs, les déclarations de biens 1611-1788.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/01/Cures-testament-Hubert-Terlot-detoure.png)

![Palazzo Barberini (Rome, Italie), numéro d’inventaire 5048, Bernin, Le (1598-1680), Portrait du pape Urbain VIII [Maffeo Barberini], peinture à l'huile, 1e moitié du XVIIe siècle, vers 1631-1632, huile sur toile, notice descriptive consultable en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/01/Cures-pape-Urbain-VIII-palais-Barberini-816x1024.jpg)

![Walters art museum (Baltimore, Maryland), numéro d’inventaire 37.598, Gaulli, Giovanni Battista (1639-1709) [atelier], Portrait du pape Alexandre VII [Fabio Chigi], peinture à l'huile, 1e moitié du XVIIe siècle, vers 1667, peinture à l'huile sur canevas, notice descriptive consultable en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/01/Cures-pape-Alexandre-VII-Walters-Art-Museum-824x1024.jpg)

![Les initiales correspondent aux trois personnes qui ont participé à la construction de cet oratoire [Vasseur, D. – Vuilmet, Paulin – Albertini, Dominique]. Repérage topographique des lieux-dits de La Romagne (Ardennes) effectué avec monsieur Christian Beltrami le jeudi 24 mars 2022. Crédits photographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/01/Cures-station-mariale-1949-arriere-1-683x1024.jpg)

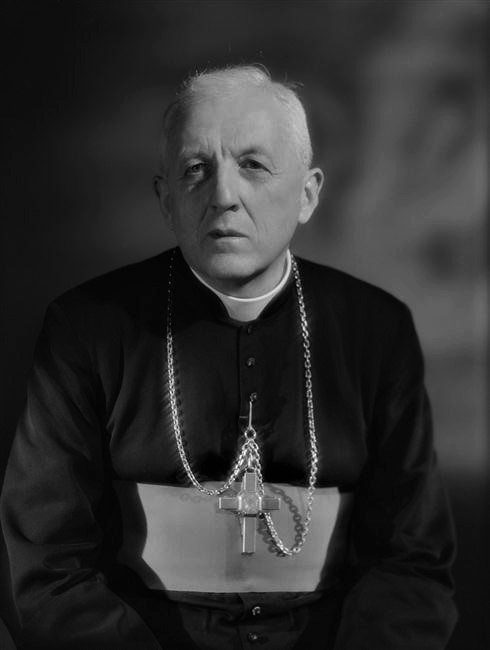

![L'abbé Pierre Médéric Buché †, curé du village, en soutane, surplis et barrette. Photographie ancienne en couleurs d’après une diapositive, collection privée de l’abbé Pierre Médéric Buché † [fonds déposé à la mairie de La Romagne (Ardennes)], avec l’aimable autorisation de monsieur René Malherbe, maire de la commune.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/01/Cures-abbe-Pierre-Mederic-Buche-detail-628x1024.jpg)

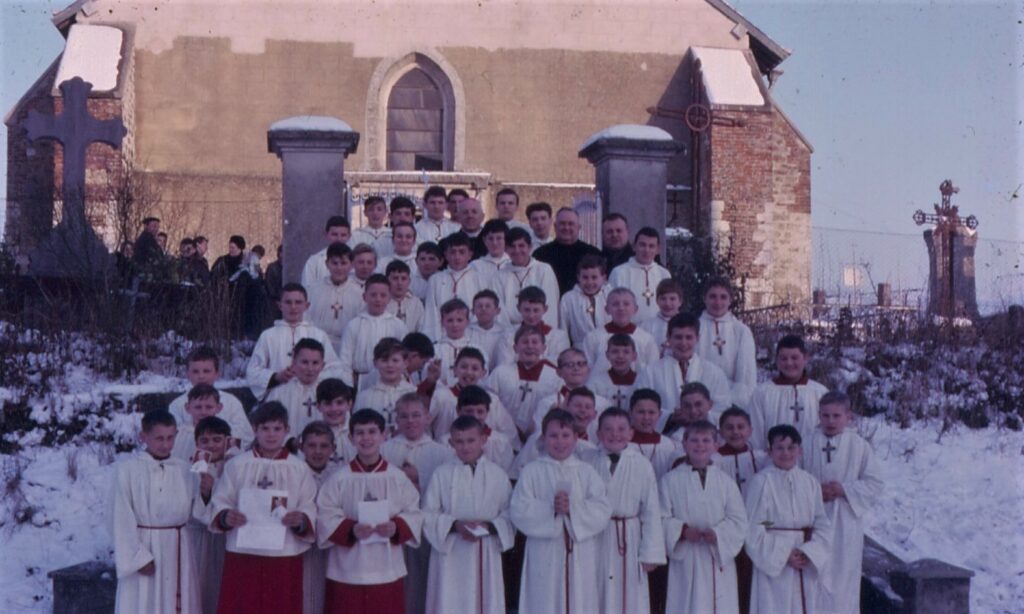

![L'abbé Pierre Médéric Buché, entouré d'enfants de chœur du village et des paroisses environnantes. Photographie ancienne en couleurs d’après une diapositive, collection privée de l’abbé Pierre Médéric Buché † [fonds déposé à la mairie de La Romagne (Ardennes)], avec l’aimable autorisation de monsieur René Malherbe, maire de la commune.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/01/Cures-abbe-Buche-et-enfants-de-choeur-1024x673.jpg)