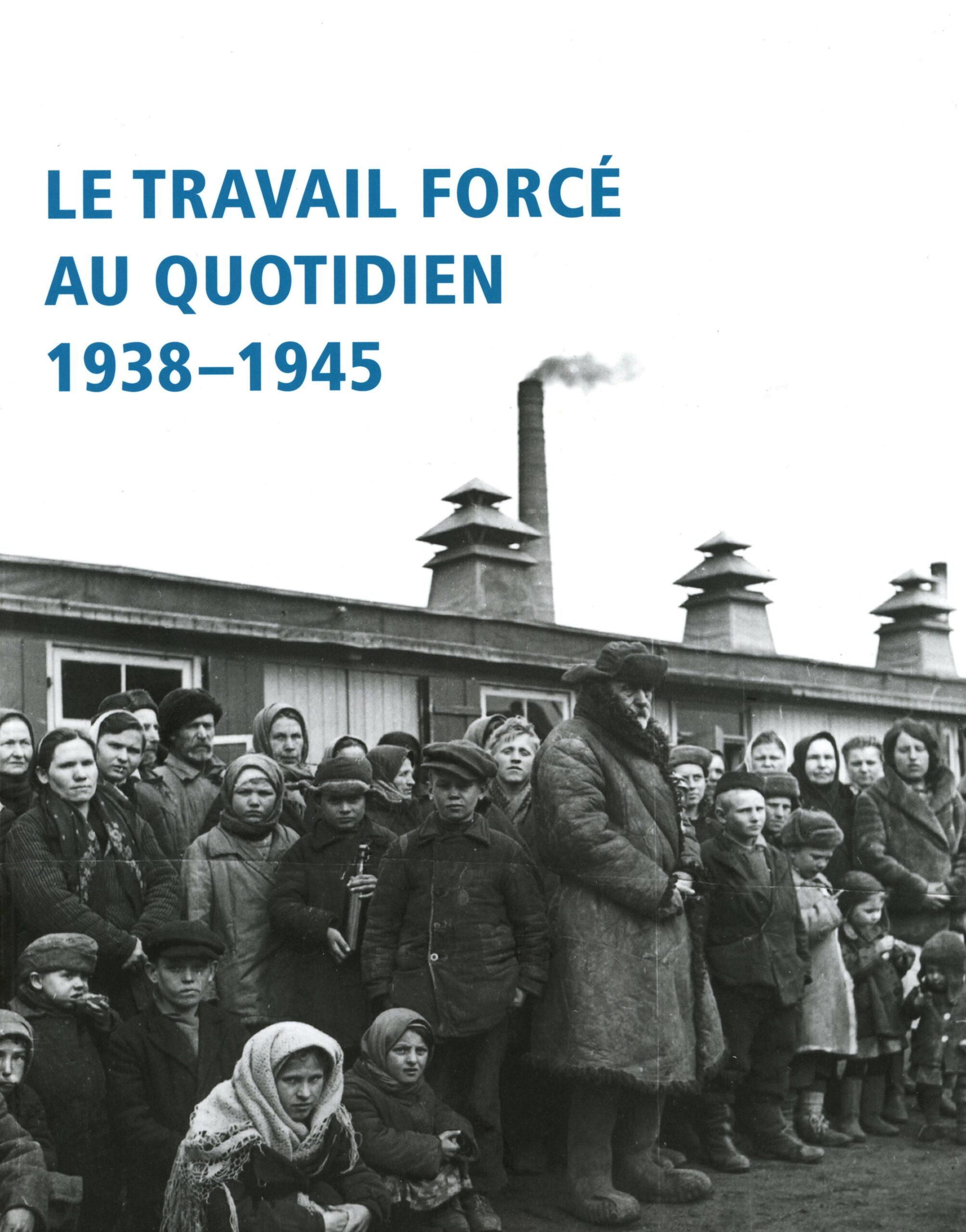

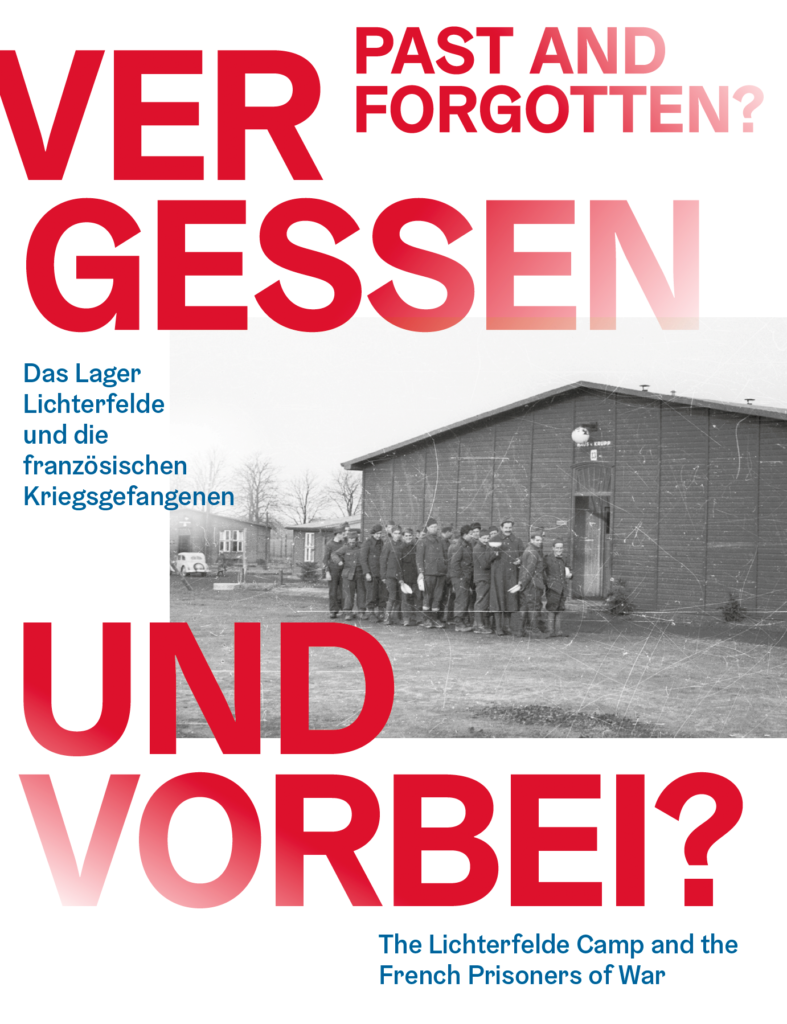

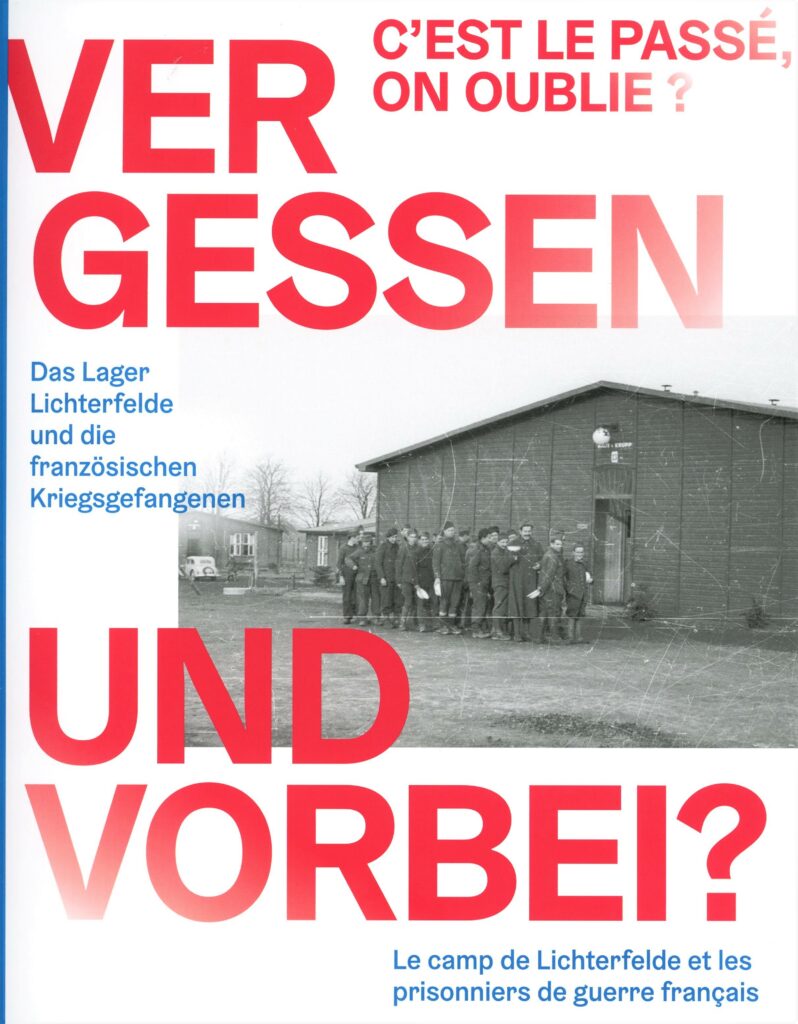

8 mai 1945 – 8 mai 2025 : les soldats capturés pendant la Seconde Guerre mondiale, mémoire vive de l’histoire européenne

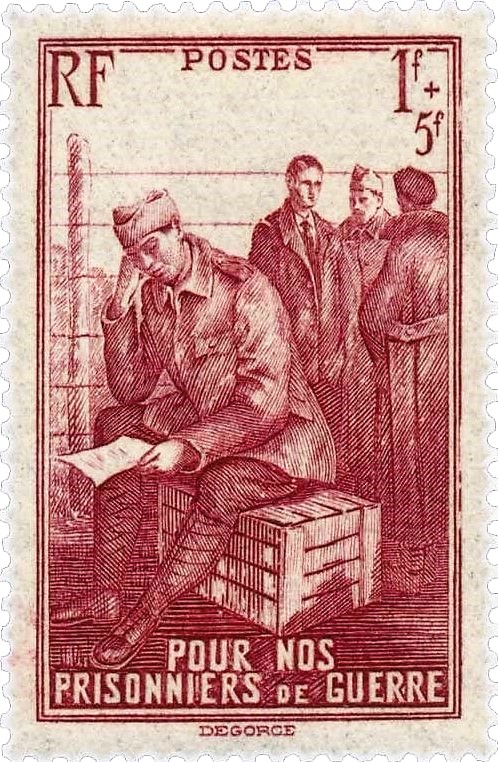

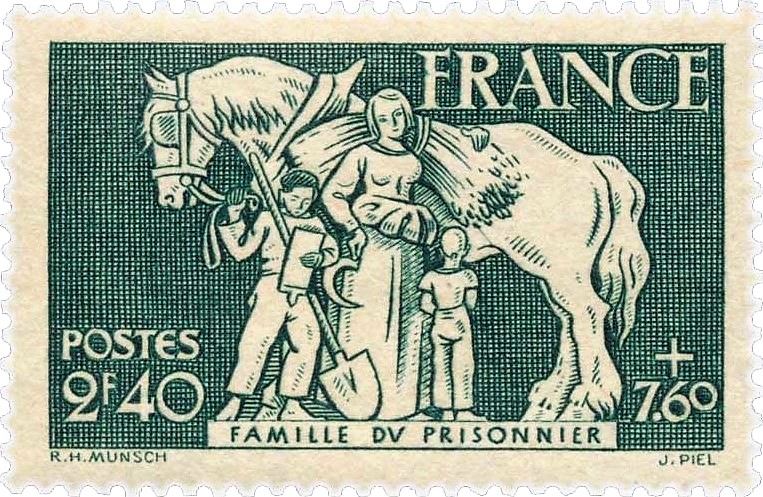

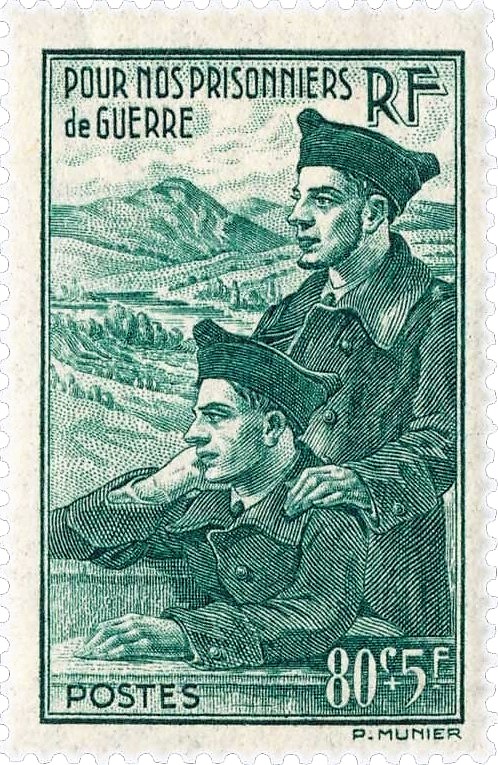

Les jeudi 8 et vendredi 9 mai 2025 marquent deux anniversaires majeurs : les 80 ans de la victoire du 8 mai 1945 et les 35 ans de la Journée de l’Europe, célébrée le 9 mai. Le 8 mai s’annonce comme la dernière grande commémoration en présence des témoins directs de la Seconde Guerre mondiale : anciens combattants, rescapés des camps, requis du STO[1], incorporés de force[2]… et prisonniers de guerre[3], dont le sort particulier est relégué dans l’ombre.

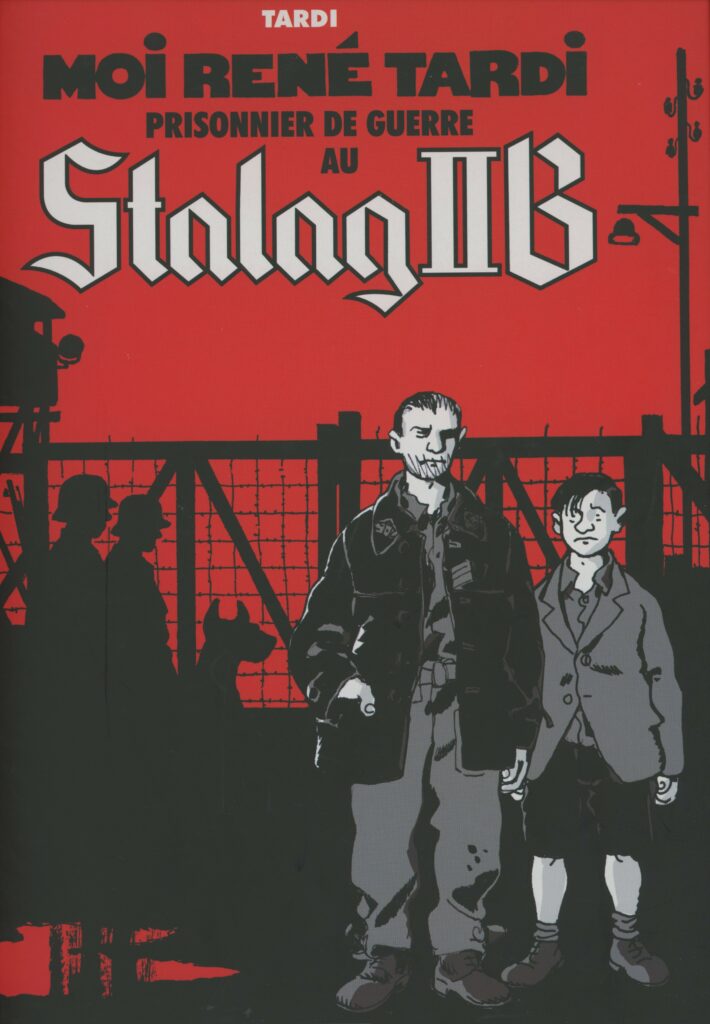

Capturés en masse dès 1940, contraints au travail forcé en Allemagne, ces hommes vécurent une guerre marquée par la captivité, l’attente, et un retour difficile en France.

[1] Le Service du travail obligatoire était une contrainte imposée par le régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale, forçant les jeunes hommes français à travailler en Allemagne pour soutenir l’effort de guerre nazi.

[2] Les « malgré-nous » étaient des hommes d’Alsace-Moselle contraints par le régime de Vichy de rejoindre l’armée allemande après l’annexion de fait de ces régions par le IIIᵉ Reich en 1942.

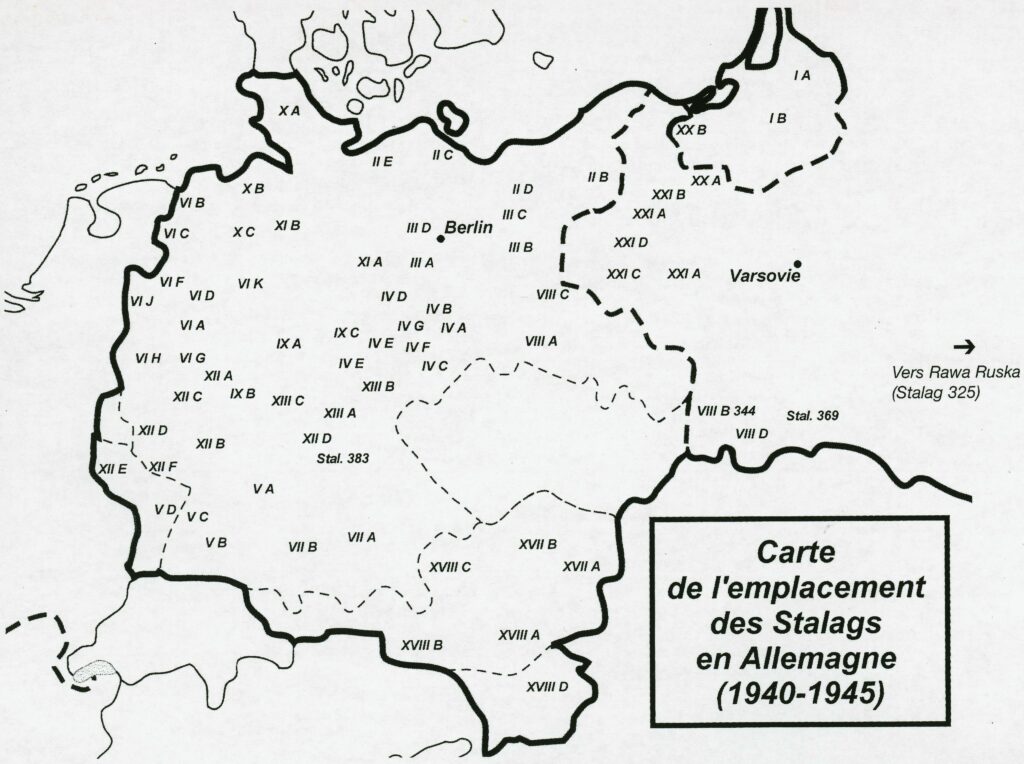

[3] Les Stalags accueillaient les soldats et sous-officiers soumis au travail forcé (Zwangsarbeit), tandis que les Oflags étaient destinés aux officiers, qui bénéficiaient de conditions de vie relativement meilleures. La notion de Zwangsarbeit (travail forcé) pendant la Seconde Guerre mondiale peut, dans de nombreux cas, être considérée comme une forme de moderne Sklaverei (esclavage moderne), bien que ces deux concepts renvoient à des contextes historiques et juridiques différents.

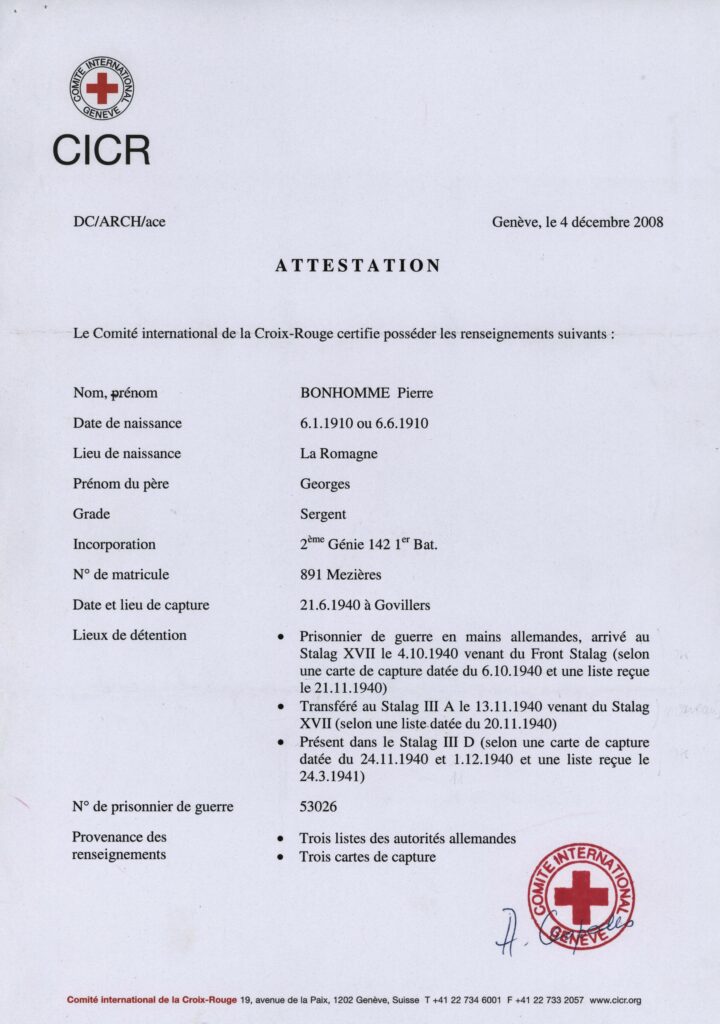

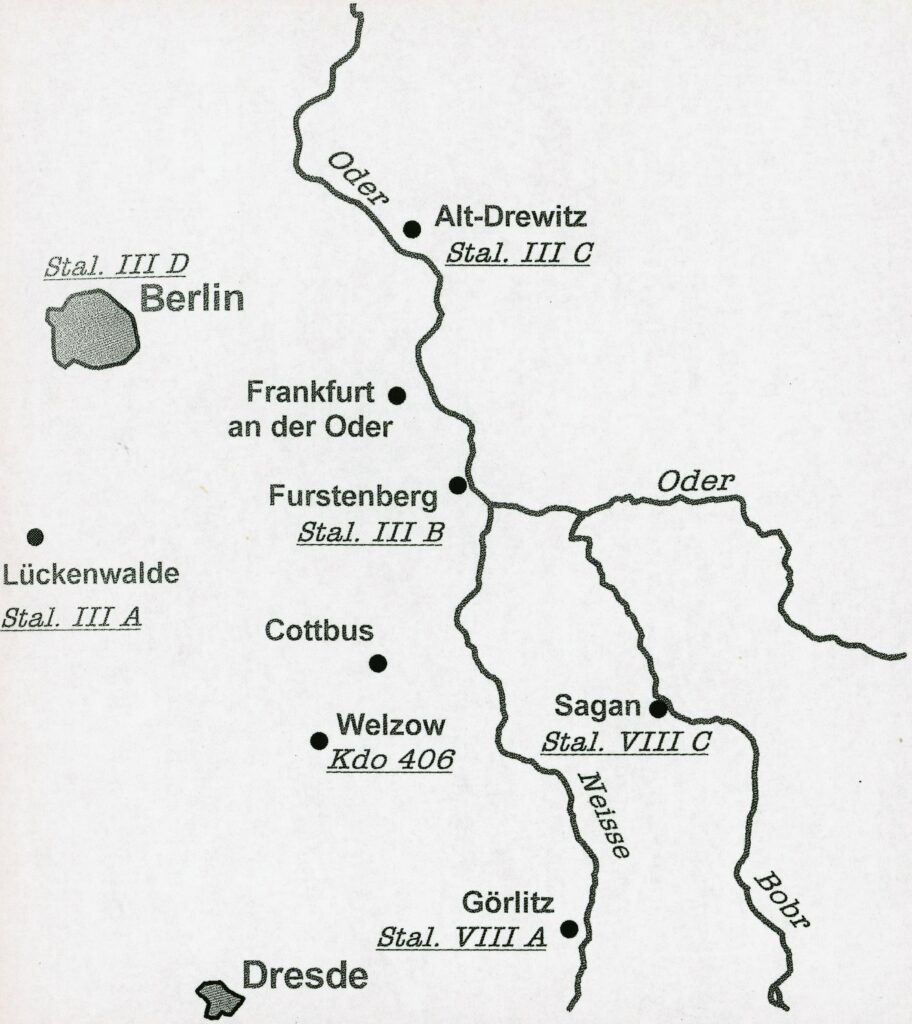

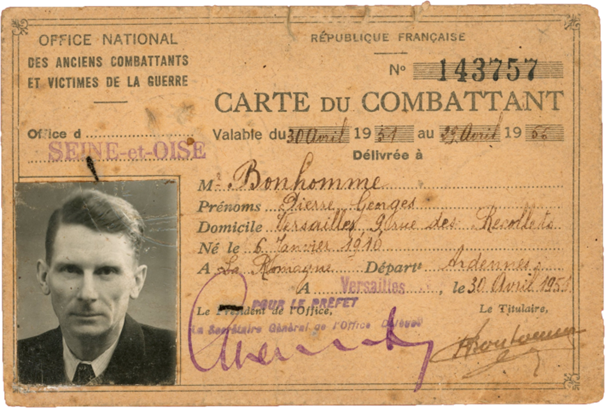

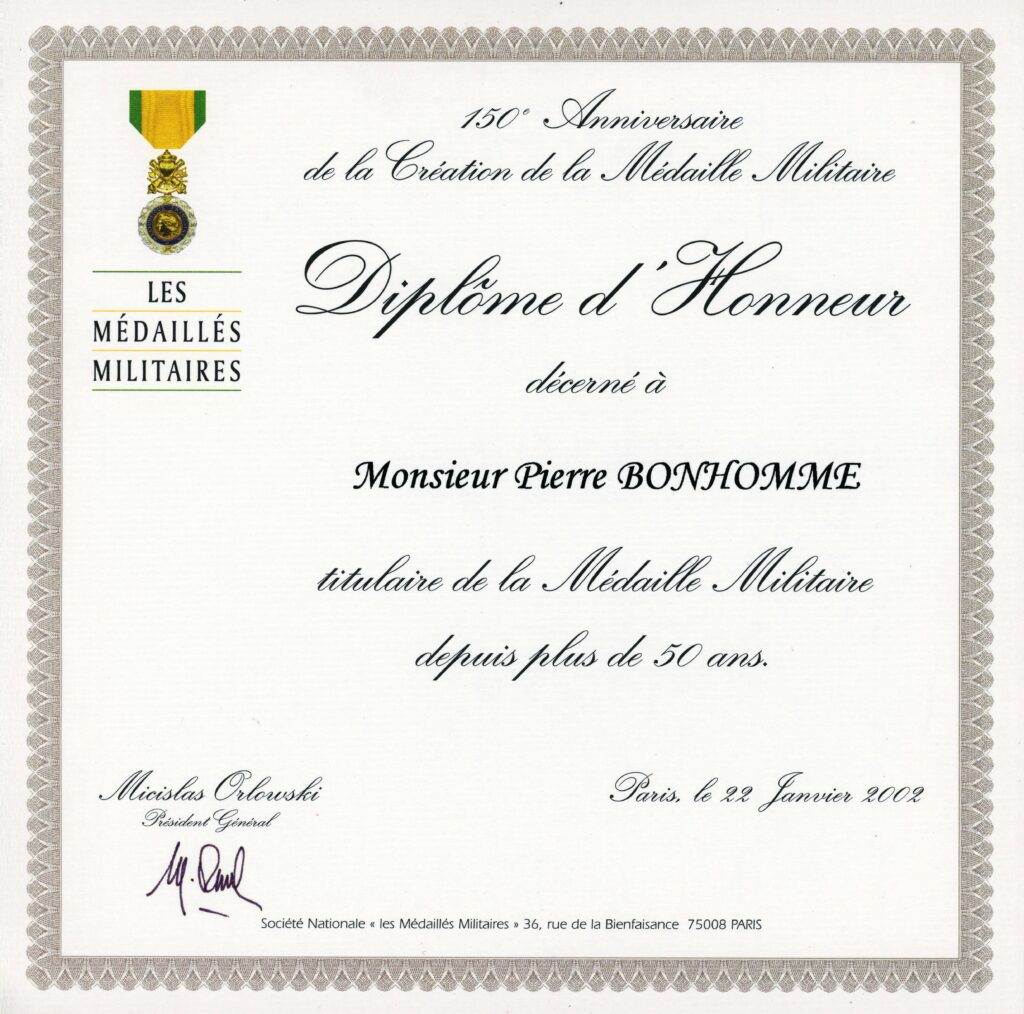

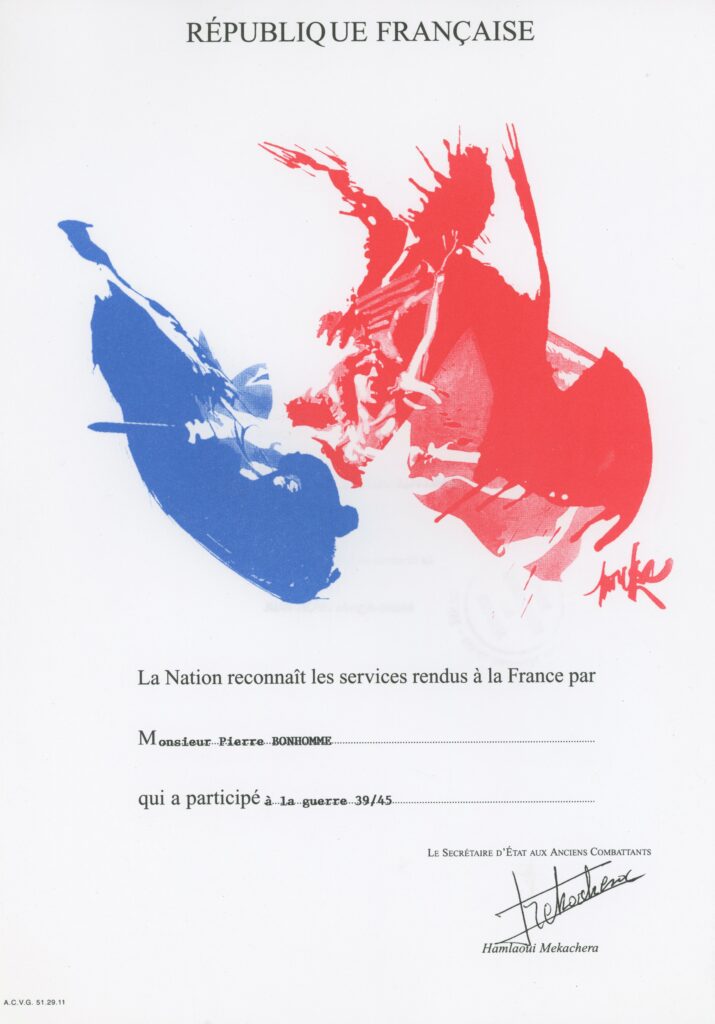

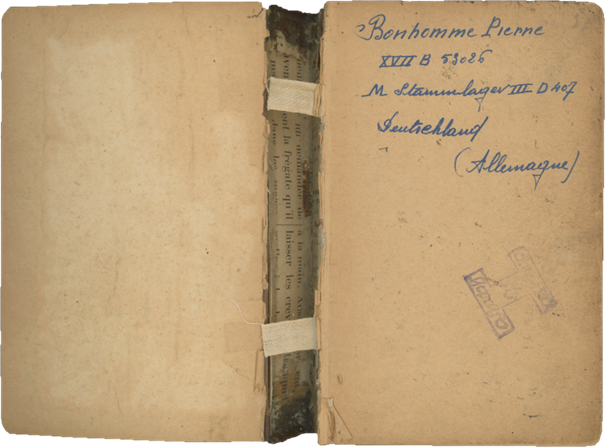

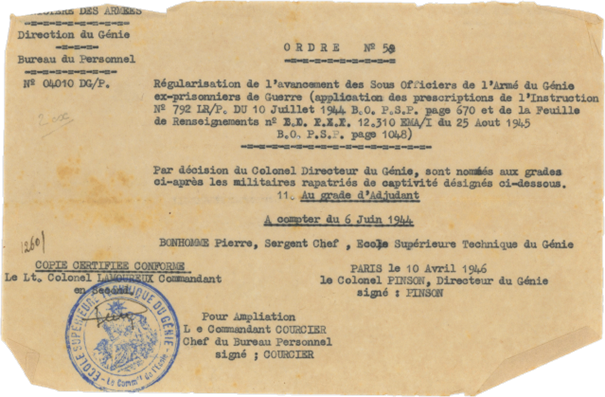

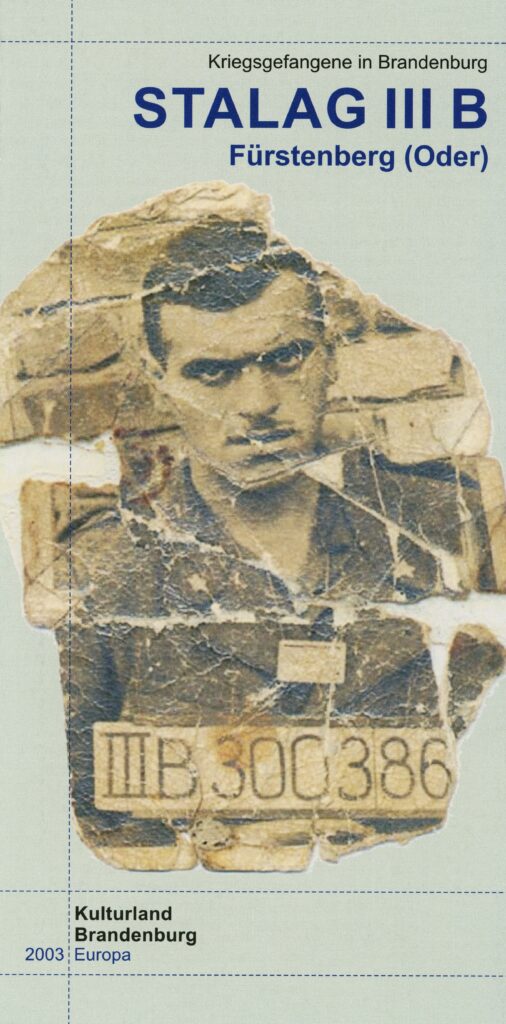

Après avoir cherché les traces de Pierre Bonhomme, natif de La Romagne, prisonnier de guerre n° 53026 dans les Stalags allemands III-A Luckenwalde et III-D Berlin, une nouvelle mission historique et mémorielle s’est accomplie au Stalag III-B Fürstenberg[1] (Oder), actuellement Eisenhüttenstadt, en Allemagne) du jeudi 24 octobre au vendredi 1er novembre 2024.

[1] Fürstenberg-sur-Oder, commune située actuellement dans l’arrondissement de l’Oder-Spree et le Land de Brandebourg, en Allemagne, ne doit pas être confondue avec Fürstenberg-Havel, qui se trouve également dans le Land de Brandebourg, mais dans l’arrondissement de la Haute-Havel.

Ce déplacement a compris plusieurs rendez-vous avec des historiens, archivistes, bibliothécaires, documentalistes, libraires, etc., dont :

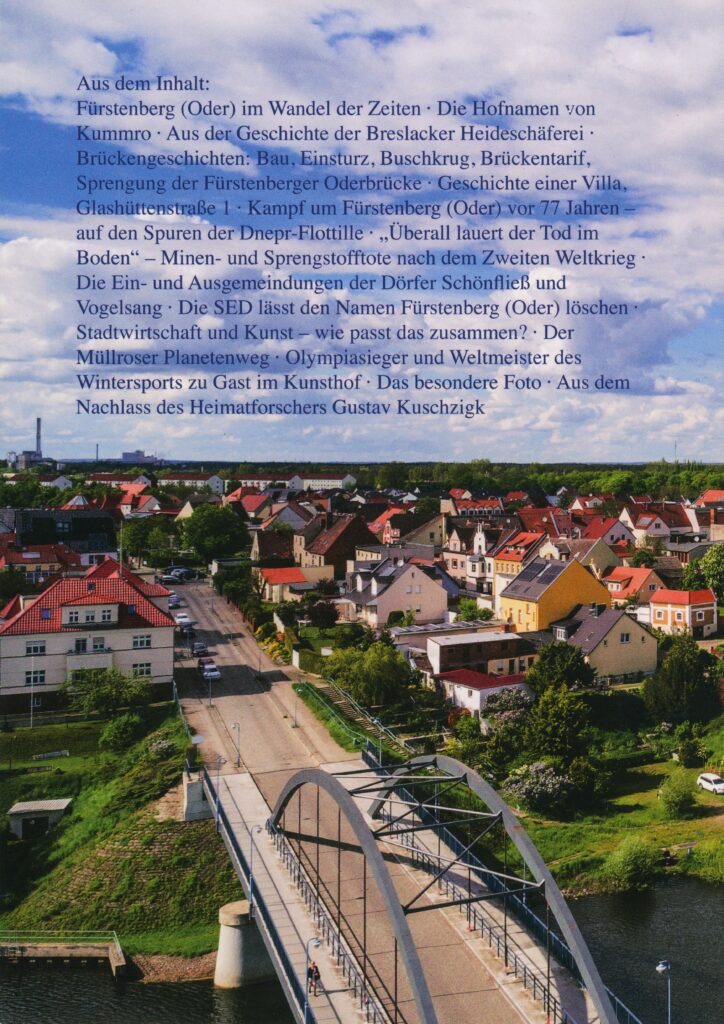

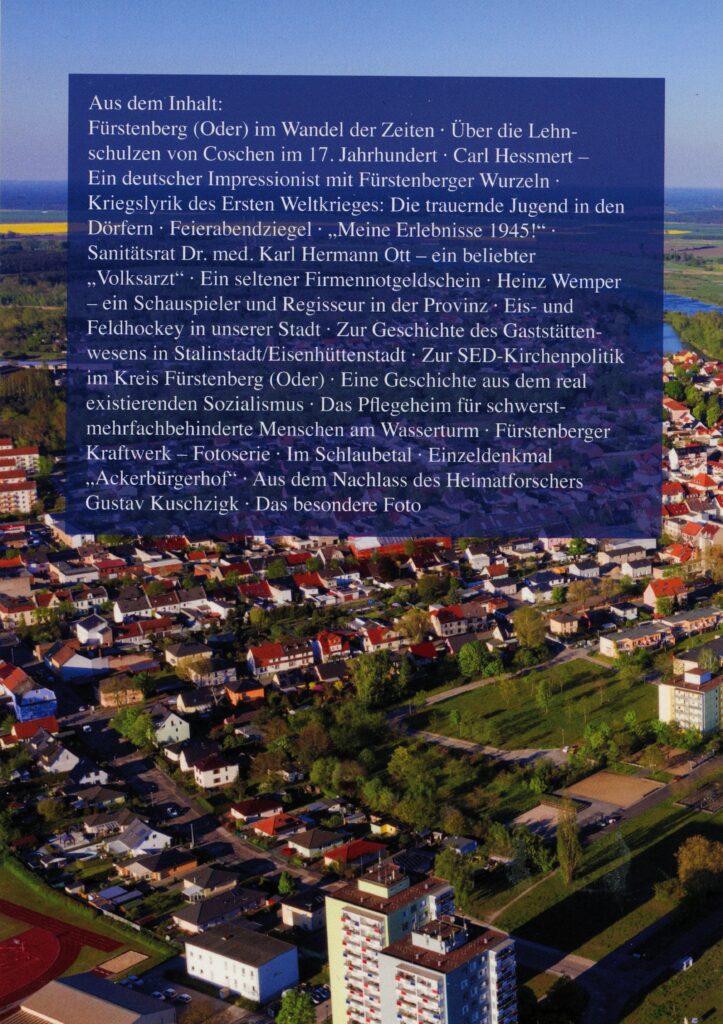

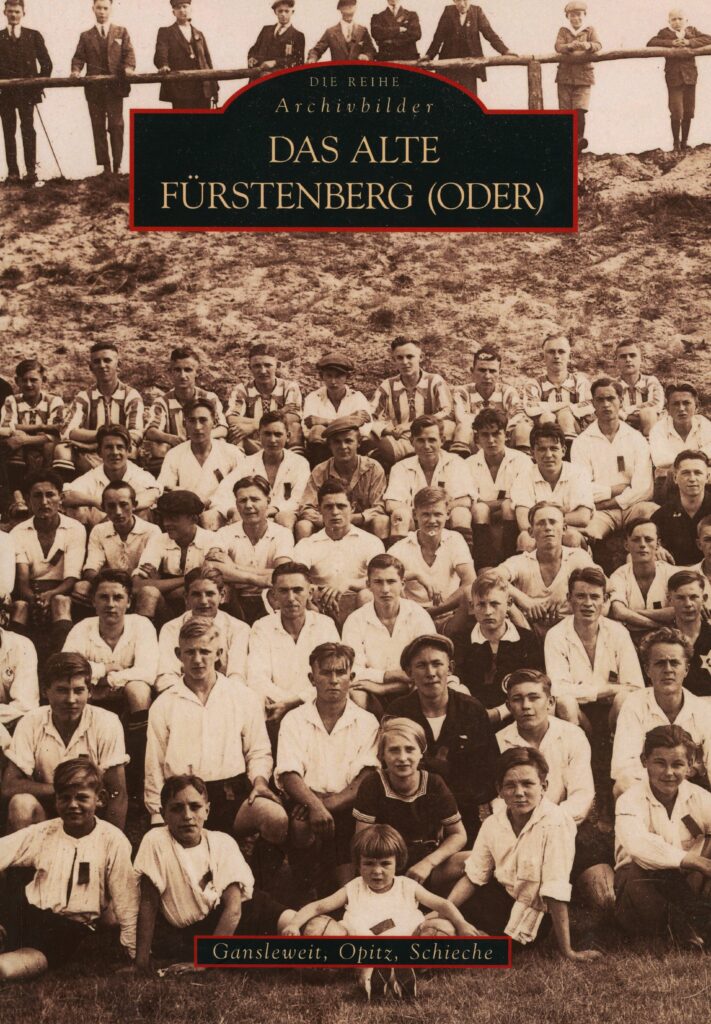

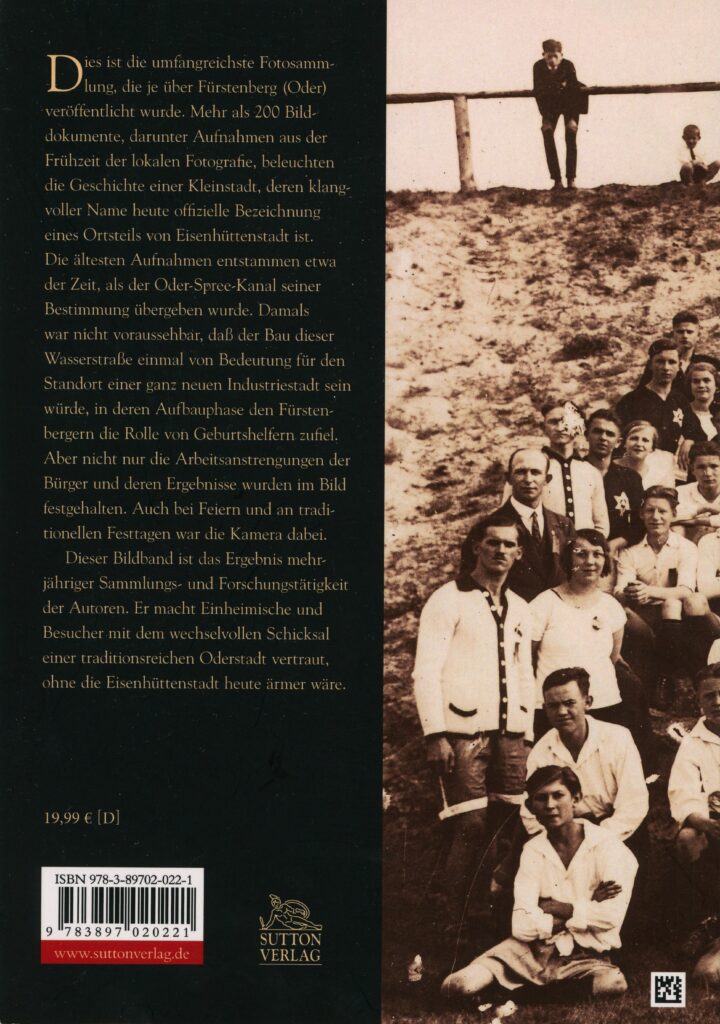

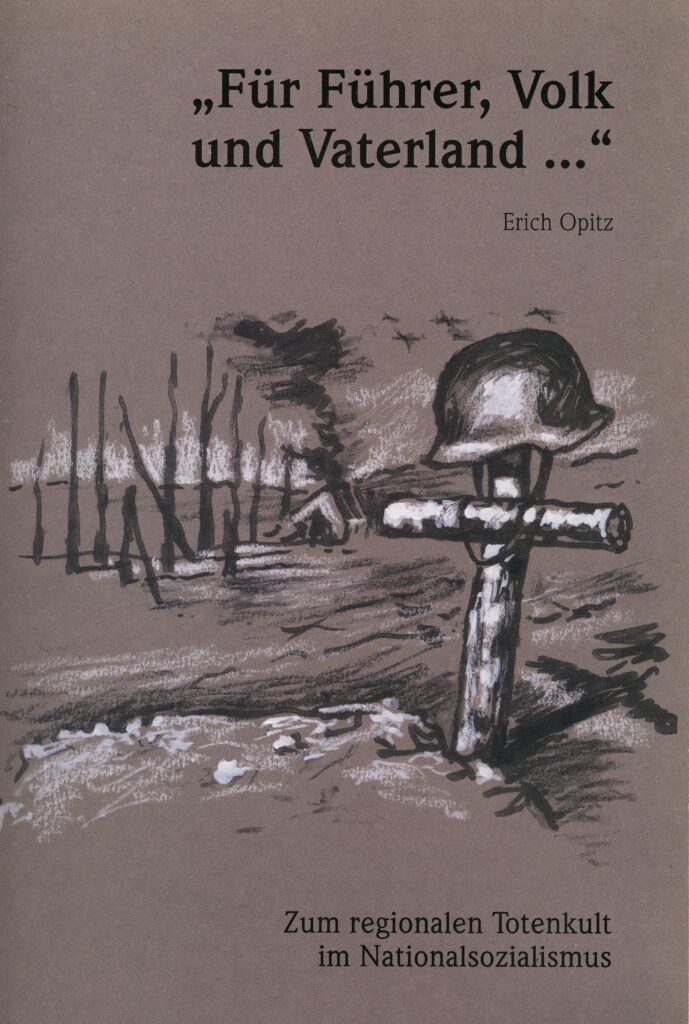

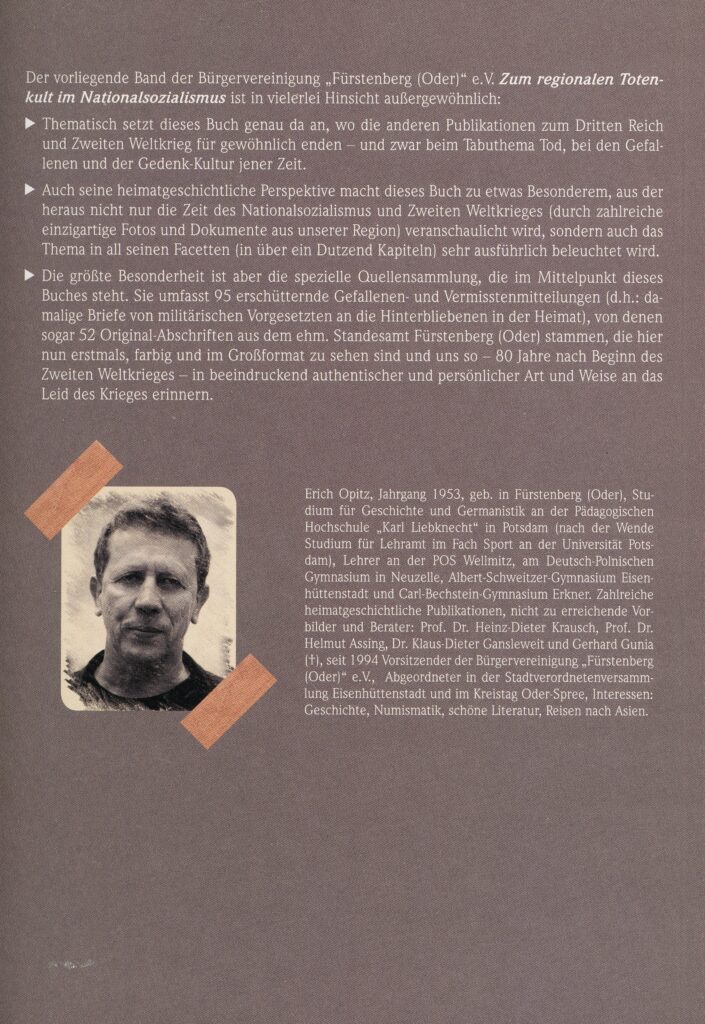

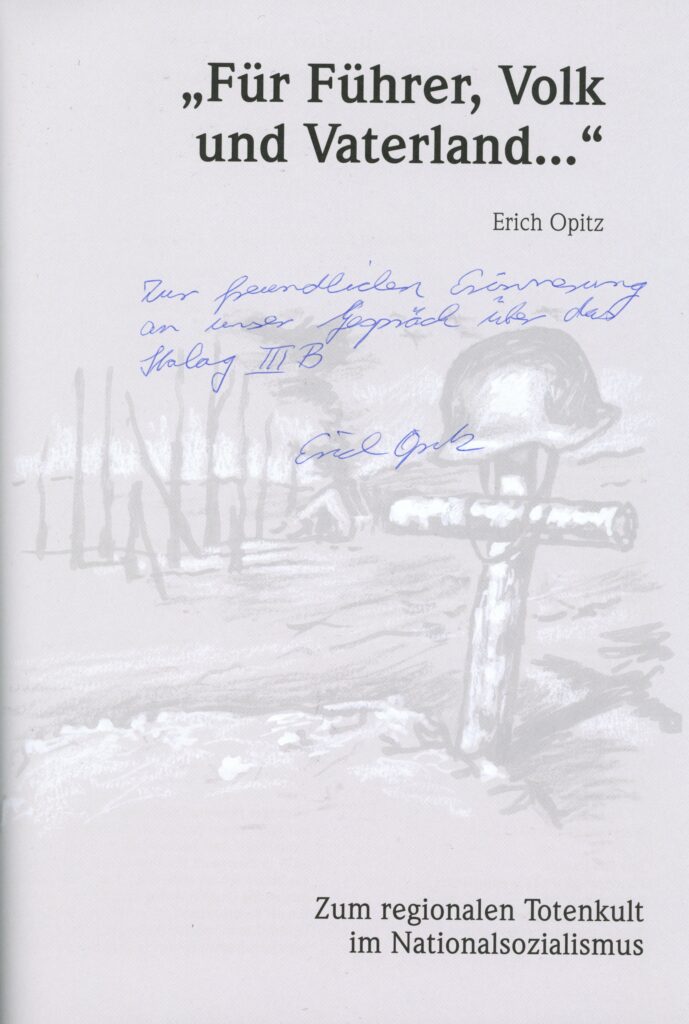

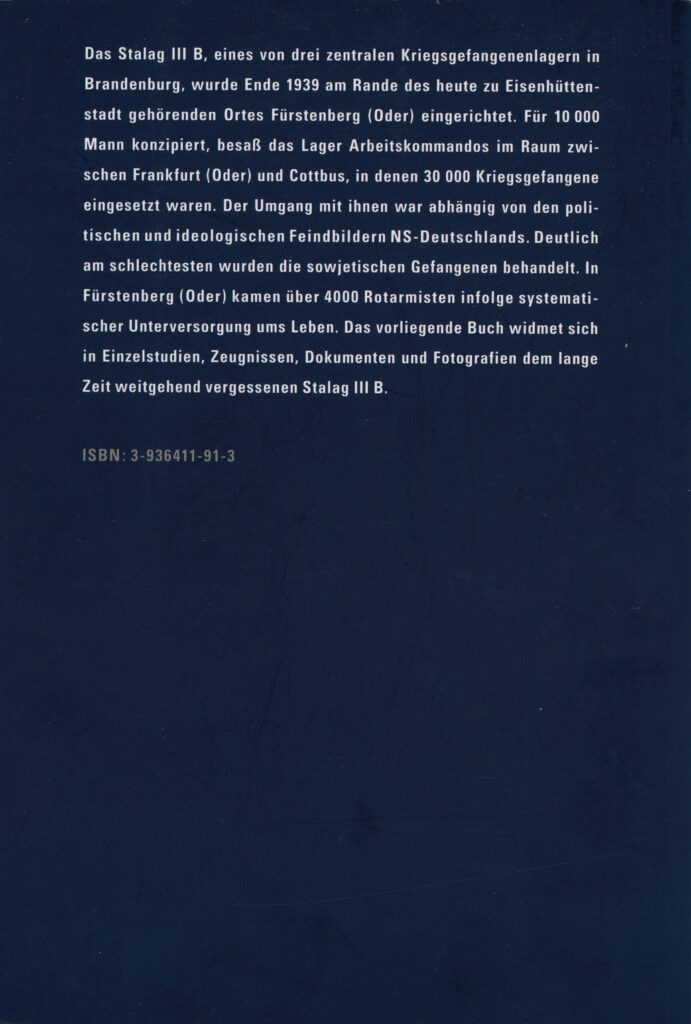

- plusieurs rencontres avec Erich Opitz, historien local engagé dans la préservation de la mémoire du quartier de Fürstenberg (Oder). Président d’une association culturelle[1], membre du conseil municipal, il a publié plusieurs ouvrages[2] et articles[3] sur Eisenhüttenstadt. Il est par ailleurs collectionneur d’archives sur la Seconde Guerre mondiale (tracts, photographies, cartes postales, etc.) ;

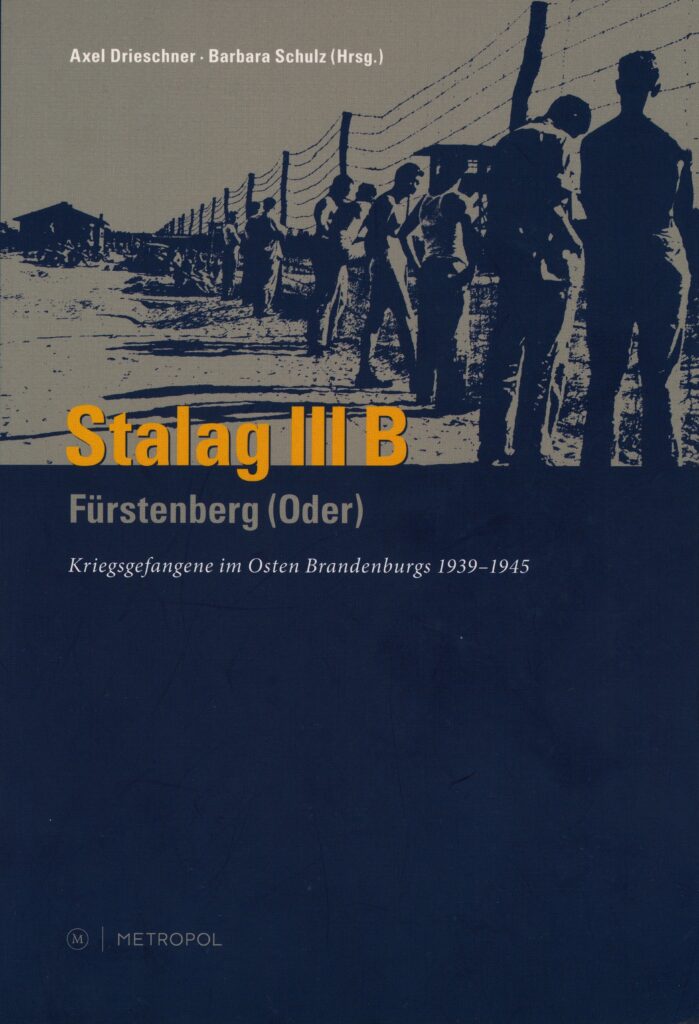

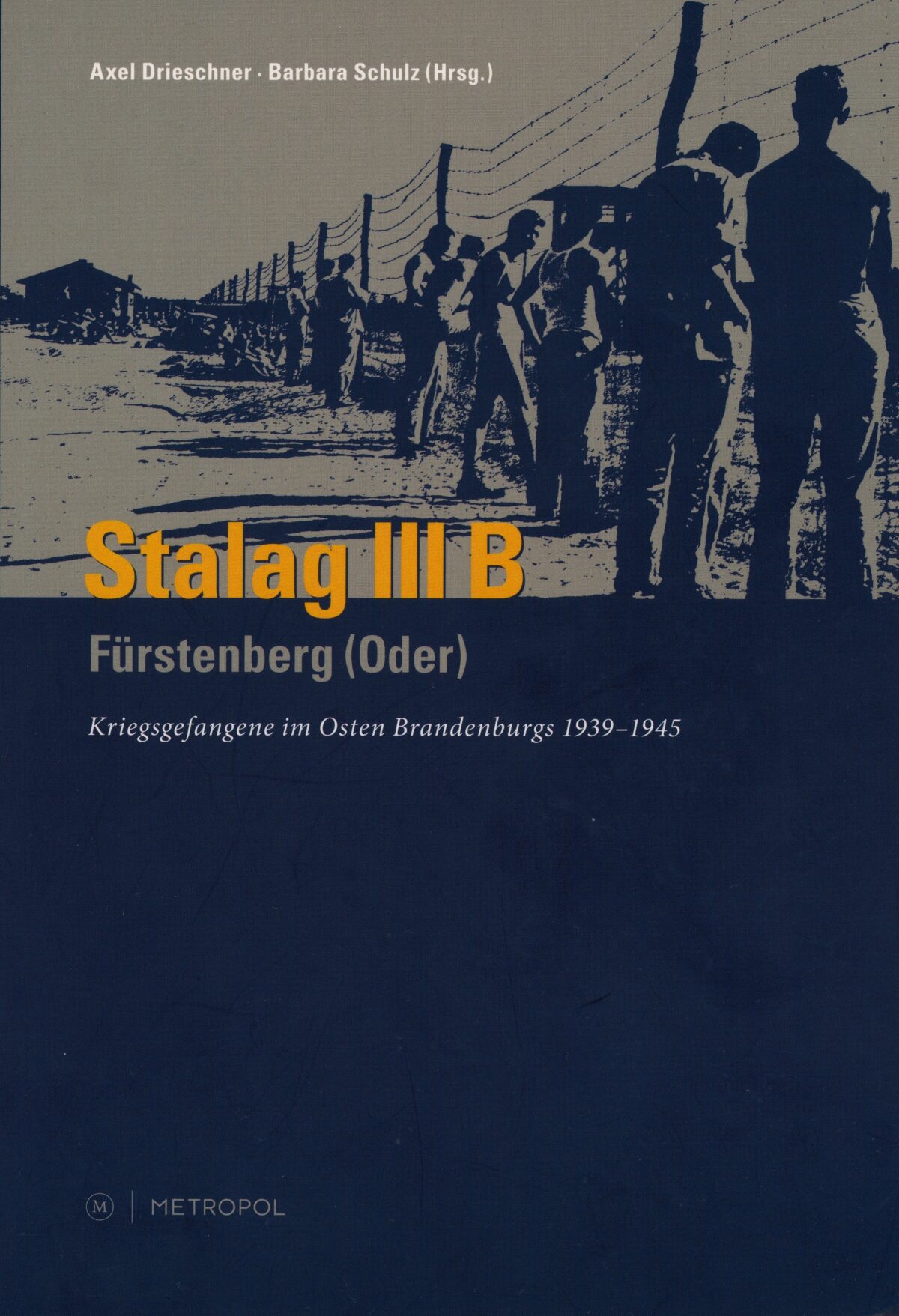

- des échanges électroniques[4] avec Axel Drieschner, historien de l’art et historien, conservateur au musée Utopie et vie quotidienne[5] (qui regroupe le Centre de documentation[6] sur la vie quotidienne en RDA[7] et des archives d’artistes[8] au château de Beskow[9]), impliqué dans les projets d’exposition et le développement des collections, co-directeur de publication avec Barbara Schulz de Stalag III-B Fürstenberg (Oder) : Kriegsgefangene im Osten Brandenburgs 1939-1945, Berlin : Metropol Verlag, 2006, 212 p. (Beiträge zur Geschichte Eisenhüttenstadts, cahier 4). [10] ;

- une inscription à la bibliothèque municipale[11], dont le fonds documentaire actuel et varié comprend plusieurs ouvrages d’histoire locale. La délivrance d’une carte de lectrice à l’auteure a autorisé le prêt « à domicile[12] » de la monographie citée supra[13], dans le cadre d’une procédure spécifique ;

- une consultation aux archives municipales[14]. Un exemplaire du titre référencé ci-dessus étant déjà conservé dans les fonds, la directrice a exceptionnellement autorisé, à titre dérogatoire et dans un cadre strictement non renouvelable, la remise d’un doublon à l’auteure ;

- une visite du musée municipal[15], ancienne maison d’armateur, au style Art nouveau, arborant une façade décorée de motifs maritimes. Ses collections portent sur l’histoire locale d’Eisenhüttenstadt, et une salle en particulier est dédiée au Stalag III-B Fürstenberg (Oder) ;

- des passages à l’office de tourisme[16], qui propose sur présentoir des périodiques, des monographies sur l’histoire locale, ainsi que des reproductions de cartes anciennes. Il met également à disposition, gratuitement, des dépliants[17], un livret d’accueil[18] et un itinéraire de découverte de la ville[19] ;

- un tour à la librairie Thalia[20], qui comprend un rayon sur l’histoire locale, et qui vend des plans de la ville, ainsi que des cartes topographiques[21] de la région ;

- une correspondance informatique avec la mairie[22] ;

- une découverte de la galerie d’art de Fürstenberg (Oder)[23], qui organise un dépôt-vente d’ouvrages et d’un lot de cartes postales[24].

[1] Bürgervereinigung Fürstenberg (Oder) e.V., Fellertstraße 31, 15890 Eisenhüttenstadt.

[2] Parmi lesquels un recueil de photographies du vieux Fürstenberg (Oder) : Gansleweit, Klaus-Dieter ; Opitz, Erich ; Schieche, Manfred, Das alte Fürstenberg (Oder), Erfurt : Sutton Verlag, 2016, 136 p.

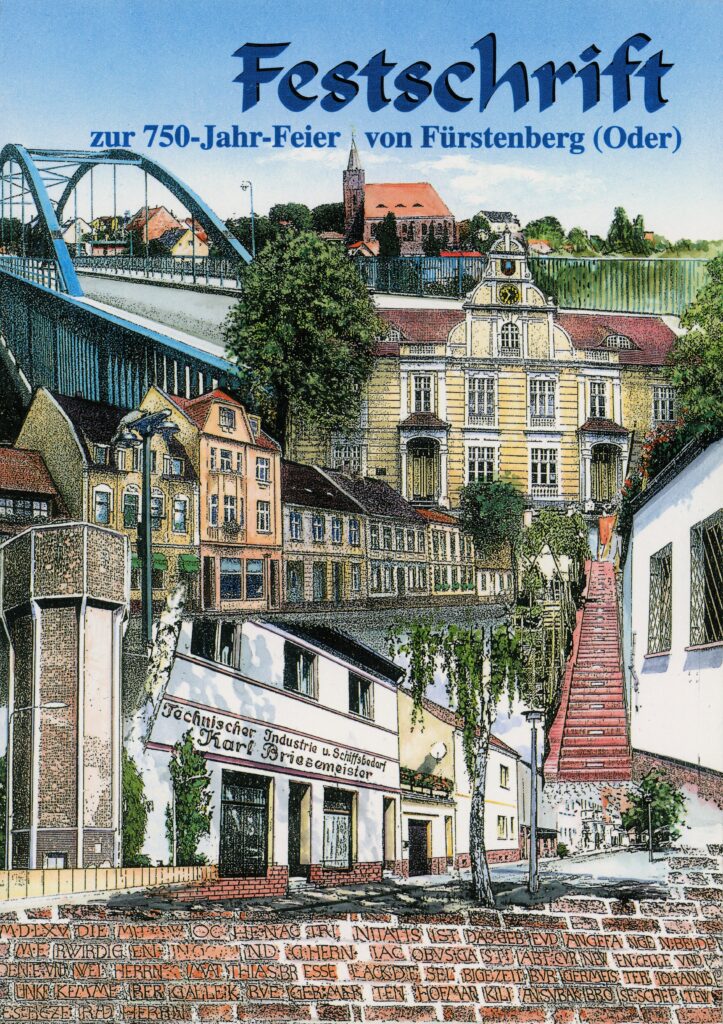

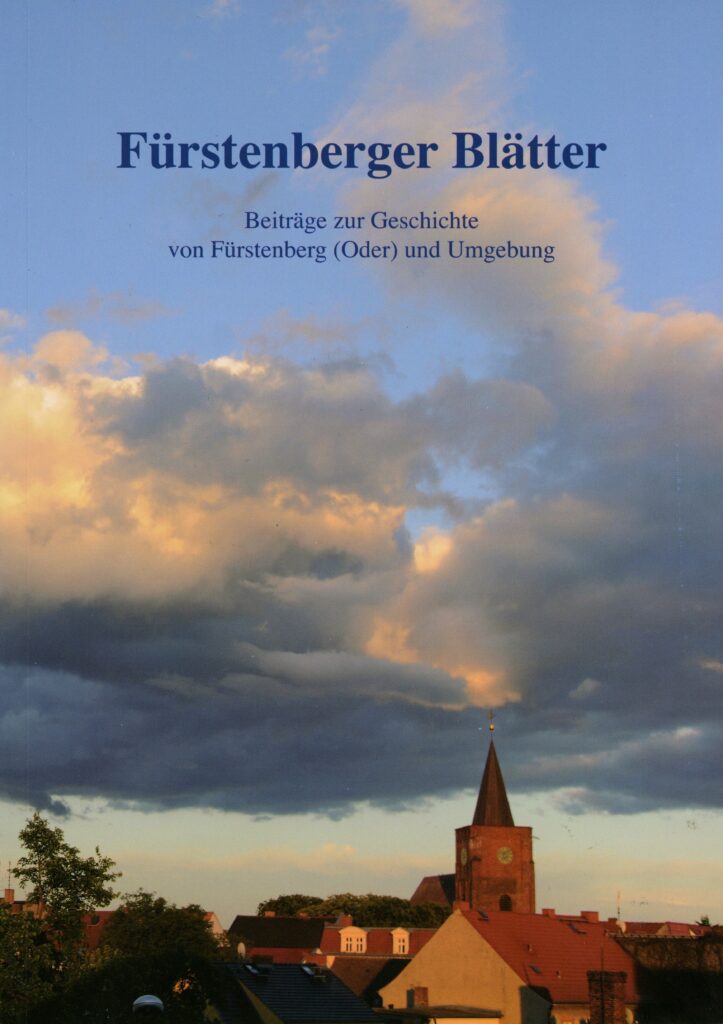

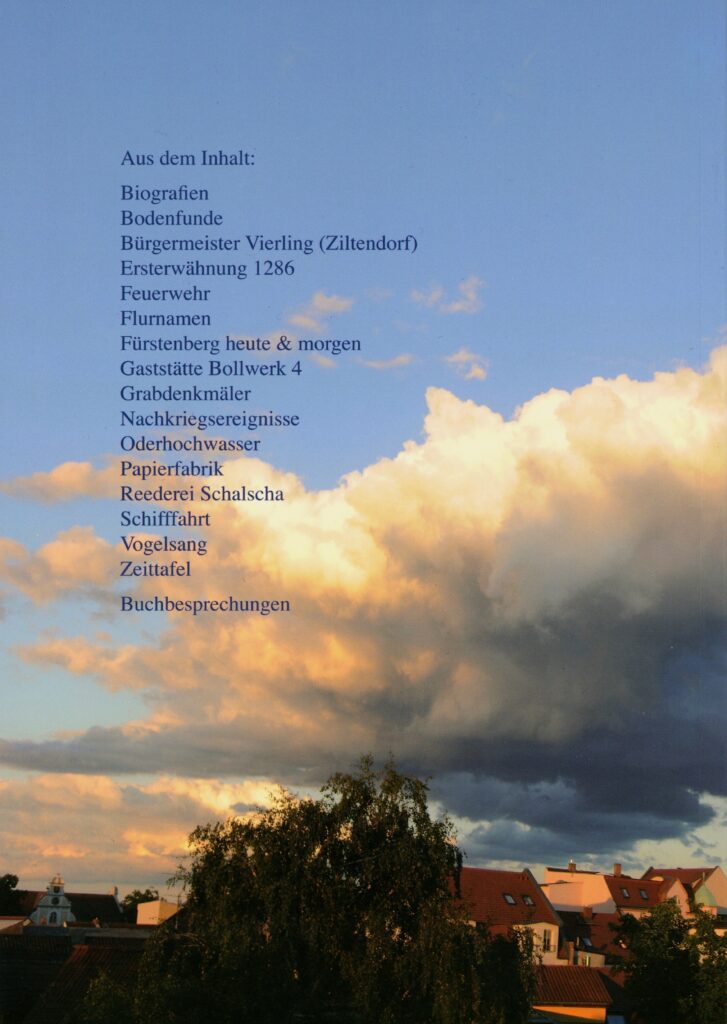

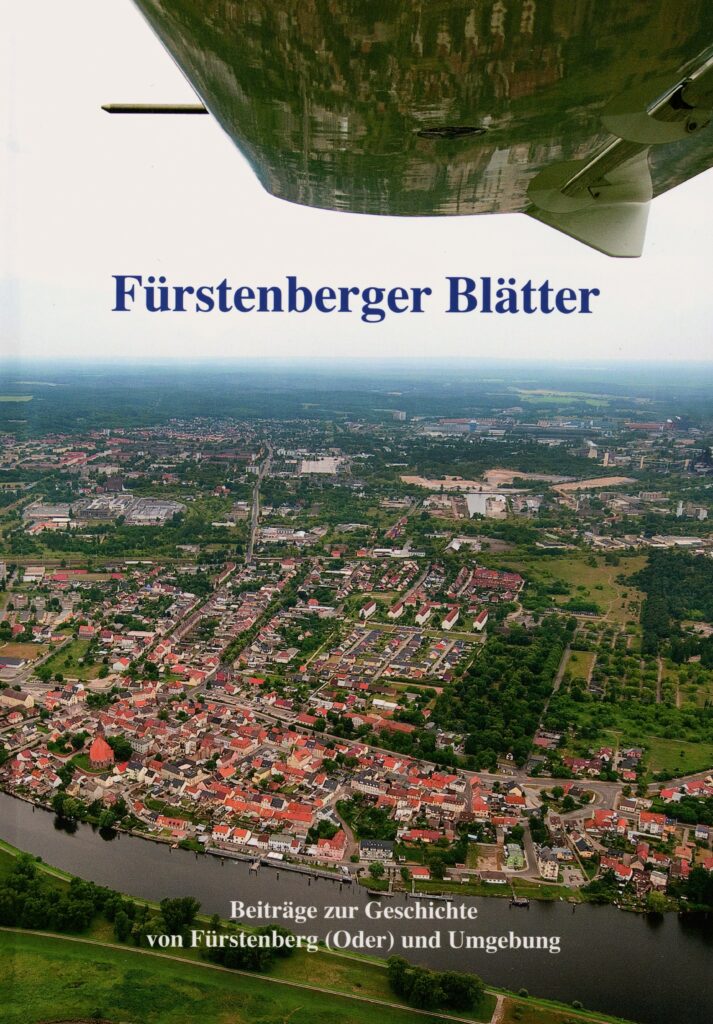

[3] Erich Opitz a notamment rédigé la partie I (pp. 20-55) d‘une chronologie (Zeitafel) de Fürstenberg (Oder), du moyen-âge à nos jours, avec Klaus-Dieter Gansleweit, dans l’article « Fürstenberg (Oder) im Wandel der Zeiten » (« Fürstenberg-sur-Oder au fil du temps »), paru dans Gansleweit, Klaus-Dieter (dir.), Festschrift zur 750-Jahr-Feier von Fürstenberg (Oder), Heimatkalender Eisenhüttenstadt und Umgebung, 23e année, édition spéciale, 1e édition, Eisenhüttenstadt : Bürgervereinigung Fürstenberg (Oder) e. V., 2005, 284 p. Erich Opitz a ensuite co-signé avec Klaus-Dieter Gansleweit, ou signé seul, les parties II à VI dans les volumes 1 (2011, 248 pages, pp. 17-42), 2 (2017, 224 pages, pp. 6-24), 3 (2020, 216 pages, pp. 6-43), 4 (2022, 203 pages, pp. 6-41), 5 (2024, 228 pages, pp. 6-37) de la revue Ganslweit, Klaus-Dieter (dir.), Fürstenberger Blätter : Beiträge zur Geschichte von Fürstenberg (Oder) und Umgebung, Eisenhüttenstadt: Bürgervereinigung Fürstenberg (Oder) e. V.

[4] Étant donné qu’Axel Drieschner était en déplacement professionnel à cette période, l’auteure n’a pas pu le rencontrer en personne.

[5] Museum Utopie und Alltag (DOK-Zentrum), Erich-Weinert-Allee 3, 15890 Eisenhüttenstadt.

[6] Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR, organisme soutenu par le ministère des Sciences, de la Recherche et de la Culture du Land de Brandebourg, l’arrondissement de l’Oder-Spree et la ville d’ Eisenhüttenstadt.

[7] République démocratique allemande.

[8] Museum Utopie und Alltag (Kunstarchiv), Breitscheidstraße 7, 15848 Beeskow.

[9] Commune située actuellement dans l’arrondissement de l’Oder-Spree et le Land de Brandebourg, en Allemagne.

[10] Ce livre a joué un rôle essentiel dans la rédaction de cet article, et demeure une référence incontournable pour tout lecteur germanophone s’intéressant au Stalag III-B Fürstenberg (Oder). Bien que les citations complètes n’aient pas été intégrées, l’auteure reconnaît l’importance capitale de cette œuvre dans ses recherches. Elle a constitué une ressource clé pour l’analyse, et sa mention explicite dans le texte s’inscrit dans les pratiques académiques, attestant ainsi de son apport déterminant.

[11] Stadtbibliothek, Lindenallee 2a, 15890 Eisenhüttenstadt.

[12] En fait, à l’hôtel, qui, en tant que lieu d’hébergement temporaire, ne revêt pas le statut de domicile légal et ne peut, dans le cadre d’un voyage touristique, être considéré comme une adresse officielle.

[13] Ce titre est épuisé. Publié en édition monolingue allemande, il n’a à ce jour pas été traduit en français, en anglais ni en russe.

[14] Stadtarchiv Eisenhüttenstadt, Am Trockendock 1a, 15890 Eisenhüttenstadt.

[15] Städtisches Museum & Galerie, Löwenstraße 4, 15890 Eisenhüttenstadt.

[16] Touristinformation, Lindenallee 25, 15890 Eisenhüttenstadt.

[17] Erlebnisreich Eisenhüttenstadt : die Vielfalt Eisenhüttenstadts erleben (Eisenhüttenstadt, riche en événements : découvrez la diversité d’Eisenhüttenstadt) ; Filmreich Eisenhüttenstadt : die Filmkulisse Eisenhüttenstadts erkunden (Eisenhüttenstadt, riche en films : découvrir les coulisses cinématographiques d’Eisenhüttenstadt) ; Fürstenberg (Oder) Eisenhüttenstadt : Spaziergang durch die historische Altstadt (Eisenhüttenstadt : promenade dans la vieille ville historique) ; Kunstreich Eisenhüttenstadt : Kunstwerke im öffentlichen Raum entdecken (Eisenhüttenstadt, riche en art : découvrir des œuvres d’art dans l’espace public) ; Naturreich Eisenhüttenstad t: Eisenhüttenstadt für Naturliebhaber (Eisenhüttenstadt, riche en nature : Eisenhüttenstadt pour les amoureux de la nature).

[18] Willkommen in Eisenhüttenstadt : Informationsbroschüre für Bürgerinnen, Bürger und Gäste unserer Stadt (Bienvenue à Eisenhüttenstadt : brochure d’information destinée aux citoyens et aux visiteurs de notre ville).

[19] Eisenhüttenstadt : die Planstadt zu Fuß entdecken (Eisenhüttenstadt : découvrir la ville planifiée à pied). Par « ville planifiée », on entend une ville conçue selon un plan d’urbanisme cohérent, élaboré dans le contexte politique de la RDA, l’État socialiste des années 1950.

[20] Lindenallee 7-9, 15890 Eisenhüttenstadt.

[21] Les feuilles L3952 et L3954 de la carte topographique du Brandebourg, à l’échelle 1 : 50 000 [deux centimètres sur la carte ≙ un kilomètre dans la réalité], couvrent Eisenhüttenstadt. Elles sont éditées par le Service topographique et d’information géographique du Brandebourg (Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg).

[22] Stadt Eisenhüttenstadt, Zentraler Platz 1, 15890 Eisenhüttenstadt.

[23] Kunsthof Fürstenberg (Oder), Lindenplatz 4, 15890 Eisenhüttenstadt.

[24] Historische Brückeansichten von Fürstenberg/Oder (Vues historiques du pont de Fürstenberg/Oder).

Eisenhüttenstadt, ville palimpseste : entre ruines visibles et silence enfoui

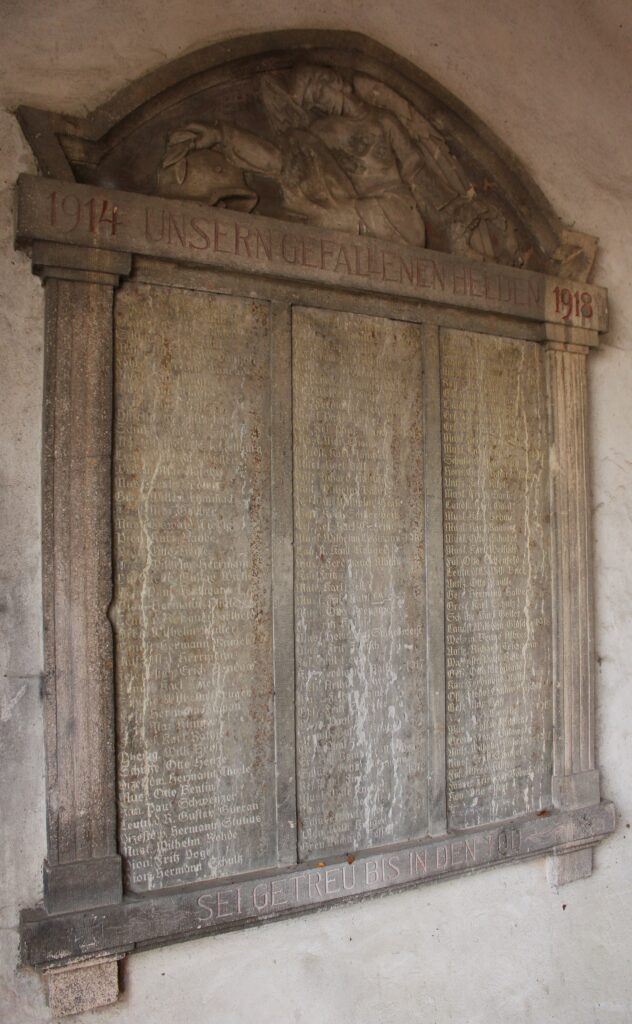

Le voyage a aussi été l’occasion de découvrir Fürstenberg (Oder), le centre historique de la ville d’Eisenhüttenstadt, mentionné pour la première fois en 1286, et qui conserve quelques traces de la Seconde Guerre mondiale :

- le quartier des pêcheurs[1] ;

- l’église catholique Saint-Nicolas[2] (nommée d’après le patron des marins, référencée dès 1450, plusieurs fois détruite et reconstruite) ;

- un remblai sur le canal Oder-Spree, utilisé depuis 1890 comme lieu de stockage et d’amarrage, rénové en 2008 avec la construction de pontons modernes, d’un embarcadère, et d’une promenade[3] ;

- une « échelle céleste[4] », en fait un escalier étroit au fort dénivelé reliant le quartier de Kietz à l’Oderstraße ;

- un monument[5] érigé en 1949 en l’honneur des vingt-trois membres de la flottille du Dniepr, tombés au combat au printemps 1945, lors des combats à Fürstenberg (Oder) ;

- Un ancien embarcadère[6] : au lieu du pont sur la digue, détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, un bac à câble actionné à la main a permis le passage jusqu’en 1996 ;

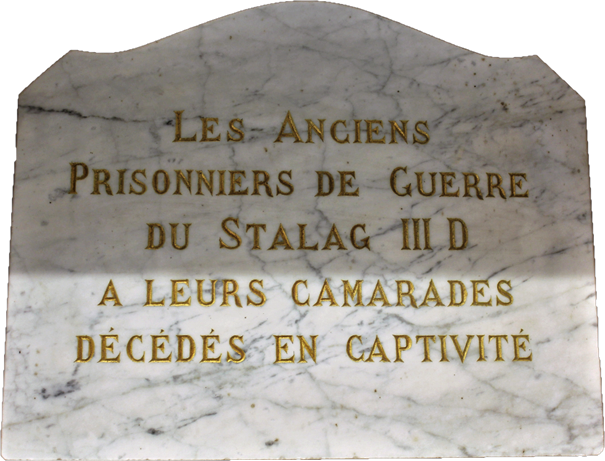

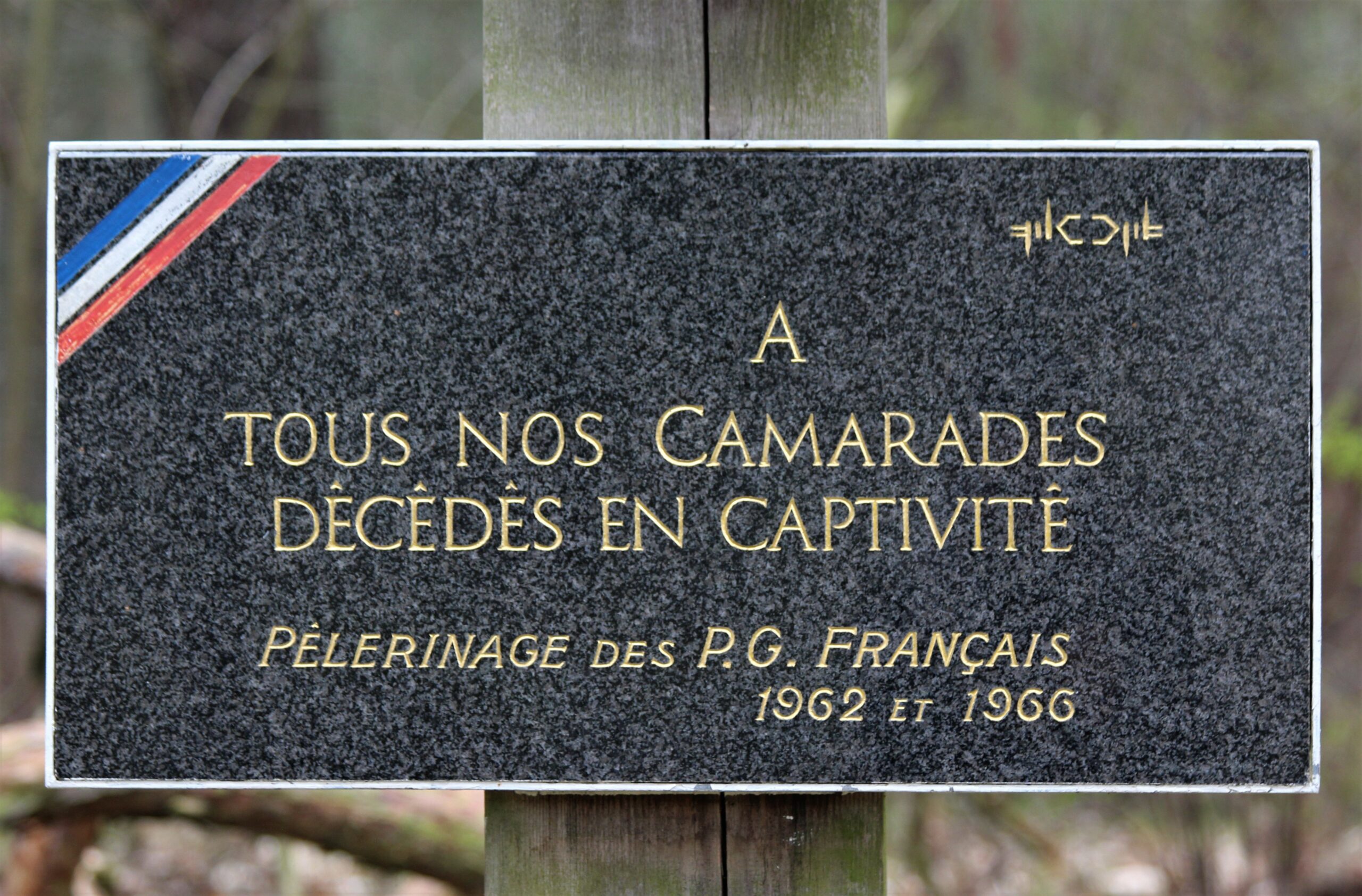

- le cimetière protestant de Fürstenberg (Oder)[7], qui comprend une stèle en l’honneur de prisonniers de guerre décédés en 1939-1945, dont neuf Français[8] ;

- le cimetière juif[9] ;

- des pierres commémoratives[10] posées[11] en l’honneur d’Emma et Siegfried Fellert[12] ;

- des vestiges de l’ancien pont sur l’Oder (qui a été détruit), visibles du côté polonais[13] ;

- un ancien chantier naval[14], devenu aujourd’hui un immeuble d’habitation.

- une fortification médiévale inachevée[15], potentiellement liée à l’empereur Charles IV du Saint-Empire romain germanique (1316-1378) ;

- l’ancien hôtel de ville et la caserne de pompiers désaffectée[16], bâtiment construit en 1835 et rénové en 1900 dans le style néo-Renaissance ;

- un château d’eau[17] de 1930, monument historique de style expressionniste ;

- un musée des sapeurs-pompiers et des techniques de lutte contre l’incendie[18], achevé en 1992 ;

- une écluse à sas double[19], mise en service en 1929.

[1] Kietz.

[2] Nikolaikirche, Kirchbüro, Oderstraße 1, 15890 Eisenhüttenstadt.

[3] Bollwerk.

[4] Himmelsleiter.

[5] Roßplatz (place des Chevaux).

[6] Ehemaliger Fährplatz.

[7] Fürstenberger evangelischer Friedhof, Kastanienstraße 15b, 15890 Eisenhüttenstadt.

[8] Ce lieu funéraire a été visité en compagnie d’Erich Opitz, reconnu pour ses recherches sur les sépultures oubliées, et pour sa connaissance de l’histoire des cultes des morts sous le national-socialisme à l’échelle régionale. Voir Opitz, Erich, Für Führer, Volk und Vaterland : zum regionalen Totenkult im Nationalsozialismus, Eisenhüttenstadt : Bürgervereinigung Fürstenberg (Oder) e. V., 2019, 188 p.

[9] Jüdischer Friedhof.

[10] Stolpersteine.

[11] Königstraße 61, 15890 Eisenhüttenstadt.

[12] Les deux victimes du nazisme ont été fusillées le 13 février 1945. Leurs corps ont été retrouvés au Stalag III-B Fürstenberg (Oder), mais le lieu exact de leur assassinat demeure incertain. Depuis 1946, la Prinz-Carolath-Straße n’existe plus et a été renommée Fellertstraße en leur honneur.

[13] Słubice est située juste de l’autre côté de la frontière, séparée de l’Allemagne par la rivière Oder. Elle est la voisine directe de Francfort-sur-l’Oder (Frankfurt an der Oder), commune située actuellement dans l’arrondissement de Francfort-sur-l’Oder et le Land de Brandebourg, en Allemagne.

[14] Ehemaliges Reedereigebaüde.

[15] Brauhebbel ou Burghebbel.

[16] Altes Rathaus und Feuerwache. Ce bâtiment a servi aux pompiers jusqu’à la mise en service, en 2022, de la nouvelle caserne centrale : Zentrale Feuerwache, Oderlandstraße 18, 15890 Eisenhüttenstadt.

[17] Wasserturm.

[18] Feuerwehr- und Technikmuseum, Heinrich-Pritzsche-Straße 26, 15890 Eisenhüttenstadt.

[19] Zwillingsschachtschleuse, Unterschleuse 1, 15890 Eisenhüttenstadt.

Pour ce qui est de sa partie moderne, Eisenhüttenstadt, qui est jumelée avec Drancy[1] depuis 1963, compte un théâtre[2], un cinéma[3], et a été le décor de plusieurs films en rapport avec la RDA[4]. La ville offre d’autre part au regard plus d’une centaine d’œuvres d’art dans les espaces publics, dont certaines en relation avec la Seconde Guerre mondiale, comme :

- la place autrefois nommée « place de l’Amitié germano-soviétique[5] », et actuellement « place du Souvenir[6] », qui accueille un mémorial dédié aux prisonniers soviétiques du Stalag III-B Fürstenberg (Oder) (Les corps, déplacés lors de la construction de l’aciérie d’Eisenhüttenstadt, reposent sous un obélisque en granit, initialement destiné aux projets nazis pour Berlin[7], et réutilisé dans les années 1950) ;

- la mosaïque murale[8] « Amitié entre les peuples[9] » de Walter Womacka ;

- La peinture murale « Travailler pour la paix[10] » de Walter Womacka ;

- La sculpture « Germania[11] Barbarica » d’Eckhard Herrmann.

[1] Commune située actuellement dans le département de la Seine-Saint-Denis, en région Île-de-France, faisant partie de la Métropole du Grand Paris. Le camp de Drancy fut le principal centre de transit des juifs arrêtés en France entre 1941 et 1944. Plus de soixante-trois mille personnes y furent internées avant d’être déportées, surtout à Auschwitz. Administré d’abord par la police française, puis par la Gestapo (abréviation de Geheime Staatspolizei, soit « police secrète d’État »), le camp fut libéré en août 1944. Il est aujourd’hui un lieu de mémoire de la Shoah en France.

[2] Friedrich-Wolf-Theater, Lindenallee 23, 15890 Eisenhüttenstadt.

[3] Filmpalast, Werkstraße 2a, 15890 Eisenhüttenstadt.

[4] En 2018, Das schweigende Klassenzimmer (La Révolution silencieuse), qui raconte comment des lycéens dénoncent la répression soviétique lors de l’insurrection de Budapest, a été partiellement tourné à Eisenhüttenstadt pour recréer l’atmosphère de la RDA des années 1950. En 2019, Und der Zukunft zugewandt (sorti en France sous le titre anglais Sealed Lips), qui raconte l’histoire d’une communiste allemande accusée d’espionnage en URSS, a également été filmé dans la ville.

[5] Platz der deutsch-sowjetischen Freundschaft.

[6] Platz des Gedenkes.

[7] Germania était un projet de « ville planifiée » conçu par Adolf Hitler pour transformer Berlin en une capitale mondiale monumentale, symbole de la puissance du régime nazi. Ce programme, imaginé avec l’architecte Albert Speer, prévoyait la construction de bâtiments gigantesques, notamment une grande avenue, un arc de triomphe géant et une salle pouvant accueillir jusqu’à cent quatre-vingt mille personnes. Cependant, le chantier n’a jamais été réalisé, abandonné en raison de l’évolution de la guerre et des destructions causées par le conflit.

[8] En porcelaine de Meißen : celle-ci, créée dès le début du XVIIIe siècle, se distingue par sa qualité exceptionnelle et ses designs raffinés, devenant ainsi un symbole du luxe et de l’artisanat en Europe.

[9] Völkerfreundschaft.

[10] Arbeit für den Frieden.

[11] Germania incarne l’unité et la puissance de l’Allemagne depuis le XIXe siècle. Guerrière couronnée, armée d’une épée ou d’un bouclier, elle symbolise un nationalisme conservateur. Marianne, quant à elle, née de la Révolution française, représente la République, la liberté et la souveraineté du peuple. Coiffée d’un bonnet phrygien, elle incarne les idéaux démocratiques et laïques de la France.

En 1961, le nom de Stalinstadt disparaît au profit de celui d’Eisenhüttenstadt. La « ville sidérurgique[1] », pensée comme la « première ville socialiste d’Allemagne[2] », doit incarner le renouveau de la RDA.

En 2001, la transformation d’une partie de la ville en zone industrielle donne lieu à des fouilles d’archéologie préventive[3] .

[1] Traduction littérale d’Eisenhüttenstadt.

[2] Anton, Wolfgang ; Arbeitsgruppe Stadtgeschichte (Eisenhüttenstadt), Eisenhüttenstadt : erste sozialistische Stadt Deutschlands, Berlin : BeBra Verlag GmbH, 1999, 247 pages.

[3] Rettungsgrabung (fouille de sauvetage).

En 2024, les vestiges témoignent discrètement d’un passé longtemps occulté. Tout a presque totalement disparu, englouti par une nature luxuriante et exubérante, qui a repris ses droits depuis des décennies. La plupart du temps, les rares ruines affleurant à la surface sont difficiles à lire et à interpréter.

Le Stalag III-B Fürstenberg (Oder), un camp au cœur de la machine militaire nazie

Dès 1929, dans Fürstenberg (Oder), le NSDAP[1] affronte de manière paramilitaire[2] les communistes[3] et les sociaux-démocrates[4]. En mars 1933, Adolf Hitler consolide son pouvoir avec plusieurs événements clés. Le 5 mars, les élections législatives renforcent son soutien, mais sans majorité absolue.

Le 27 février, l’incendie du Reichstag permet d’adopter un décret répressif. Le 23 mars, la loi des pleins pouvoirs[5] lui donne le pouvoir de légiférer sans le Reichstag, établissant ainsi sa dictature et mettant fin à la démocratie de la République de Weimar.

[1] Le NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) était le parti dirigé par Adolf Hitler, qui a gouverné l’Allemagne sous le régime nazi à partir de 1933.

[2] Le parti politique nazi n’était pas en soi une organisation paramilitaire, mais il s’est entouré de groupes paramilitaires pour assurer sa protection, intimider ses adversaires, et soutenir l’ascension du régime nazi. Parmi les exemples les plus emblématiques figurent les SA (Sturmabteilung) ou « chemises brunes », les SS (Schutzstaffel) à la sinistre tête de mort (Totenkopf), ainsi que les Jeunesses hitlériennes (Hitlerjugend ou HJ, littéralement la Jeunesse hitlérienne).

[3] En riposte, les communistes utilisaient le RFB (Rotfrontkämpferbund), ou Union des combattants du front rouge, qui visait à protéger les ouvriers et à lutter contre les nazis.

[4] Pour se défendre, les sociaux-démocrates s’appuyaient sur le Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold (Bannière noire-rouge-or) , une organisation destinée à défendre la République de Weimar contre l’extrême-droite.

[5] Ermächtigungsgesetz.

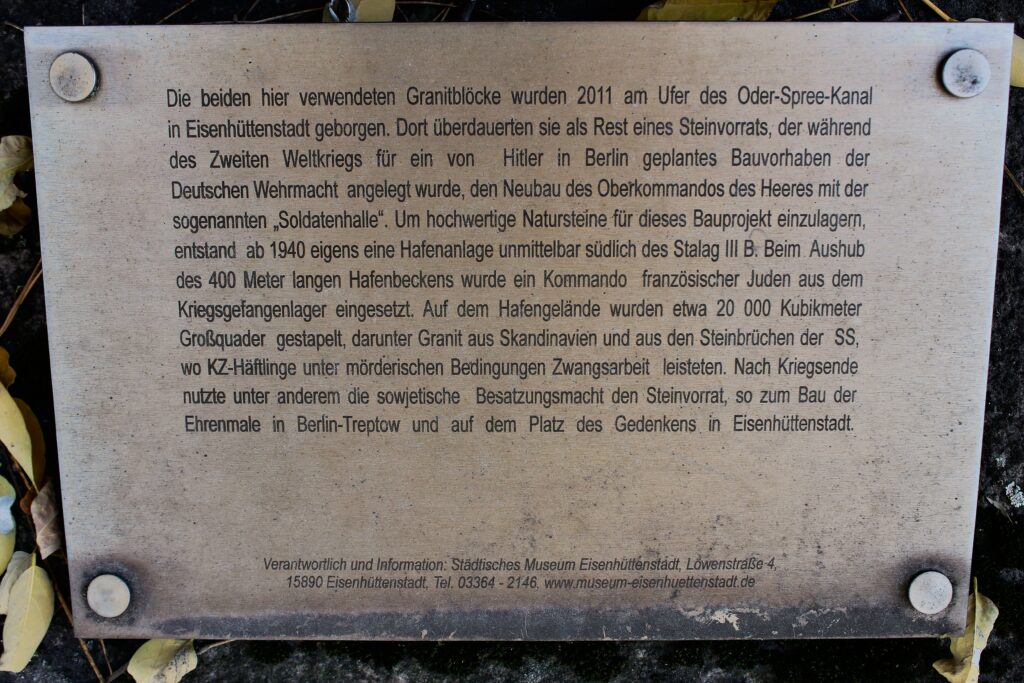

„Die beiden hier verwendeten Granitblöcke wurden 2011 am Ufer des Oder-Spree-Kanal in Eisenhüttenstadt geborgen. Dort überdauerten sie als Rest eines Steinvorrats, der während des Zweiten Weltkriegs für ein von Hitler in Berlin geplantes Bauvorhaben der Deutschen Wehrmacht angelegt wurde, den Neubau des Oberkommandos des Heeres mit der sogenannten „Soldatenhalle ». Um hochwertige Natursteine für dieses Bauprojekt einzulagern, entstand ab 1940 eigens eine Hafenanlage unmittelbar südlich des Stalag III-B. Beim Aushub des 400 Meter langen Hafenbeckens wurde ein Kommando französischer Juden aus dem Kriegsgefangenlager eingesetzt. Auf dem Hafengelände wurden etwa 20 000 Kubikmeter Großquader gestapelt, darunter Granit aus Skandinavien und aus den Steinbrüchen der SS, wo KZ-Häftlinge unter mörderischen Bedingungen Zwangsarbeit leisteten. Nach Kriegsende nutzte unter anderem die sowjetische Besatzungsmacht den Steinvorrat, so zum Bau der Ehrenmale in Berlin-Treptow und auf dem Platz des Gedenkens in Eisenhüttenstadt.“

Photographie en couleurs, prise de vue effectuée le vendredi 25 octobre 2024. Crédits photographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME.

Fürstenberg (Oder) tombe sous la coupe des hitlériens. Dès lors, des mesures de terreur sont instaurées dans la ville et ses alentours, et les opposants politiques sont, soit enfermés dans des centres de détention, soit envoyés dans des camps de concentration[1].

[1] Les camps de concentration ont été créés dès 1933 pour détenir les opposants politiques et d’autres groupes « indésirables ». Les camps d’extermination, ouverts en 1941, étaient spécifiquement destinés à l’assassinat de masse, principalement des juifs.

« Les deux blocs de granit utilisés ici ont été récupérés en 2011 sur les rives du canal Oder-Spree à Eisenhüttenstadt. Ils y avaient survécu comme vestiges d’un stock de pierres constitué pendant la Seconde Guerre mondiale pour un projet de construction de la Wehrmacht prévu par Hitler à Berlin, à savoir le nouveau quartier général de l’armée avec la ‘halle des soldats’. Afin de stocker des pierres naturelles de haute qualité pour ce projet de construction, une installation portuaire a été spécialement construite à partir de 1940, juste au sud du Stalag III-B. Un commando de juifs français du camp de prisonniers de guerre a été utilisé pour creuser le bassin portuaire de 400 mètres de long. Environ 20 000 mètres cubes de gros blocs de pierre ont été empilés sur le site portuaire, dont du granit provenant de Scandinavie et des carrières de la SS, où les détenus des camps de concentration étaient soumis à un travail forcé dans des conditions inhumaines. Après la fin de la guerre, les forces d’occupation soviétiques ont notamment utilisé ces réserves de pierres pour construire le mémorial de Berlin-Treptow et la place du Souvenir à Eisenhüttenstadt. »

Photographie en couleurs, prise de vue effectuée le vendredi 25 octobre 2024. Crédits photographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME.

Le bellicisme d’Adolf Hitler se manifeste à travers la préparation de la guerre, notamment avec l’action de la Wehrmacht[1]. Dès août 1938, le commandement de cette dernière se voit chargé de planifier l’installation de camps de prisonniers, en prévision des invasions de la Tchécoslovaquie (le 15 mars 1939) et de la Pologne (le 1er septembre 1939).

Ces instructions incluent la construction des camps, ainsi que des directives sur le traitement des prisonniers, notamment la surveillance, l’hébergement, le ravitaillement et le travail.

[1] Cette « force de défense » (traduction littérale en français), créée en 1935 à partir de la Reichswehr (armée nationale), comprenait l’Heer (armée de Terre), la Kriegsmarine (Marine) et la Luftwaffe (armée de l’Air). La Wehrmacht a été dissoute en 1946 après la défaite de l’Allemagne.

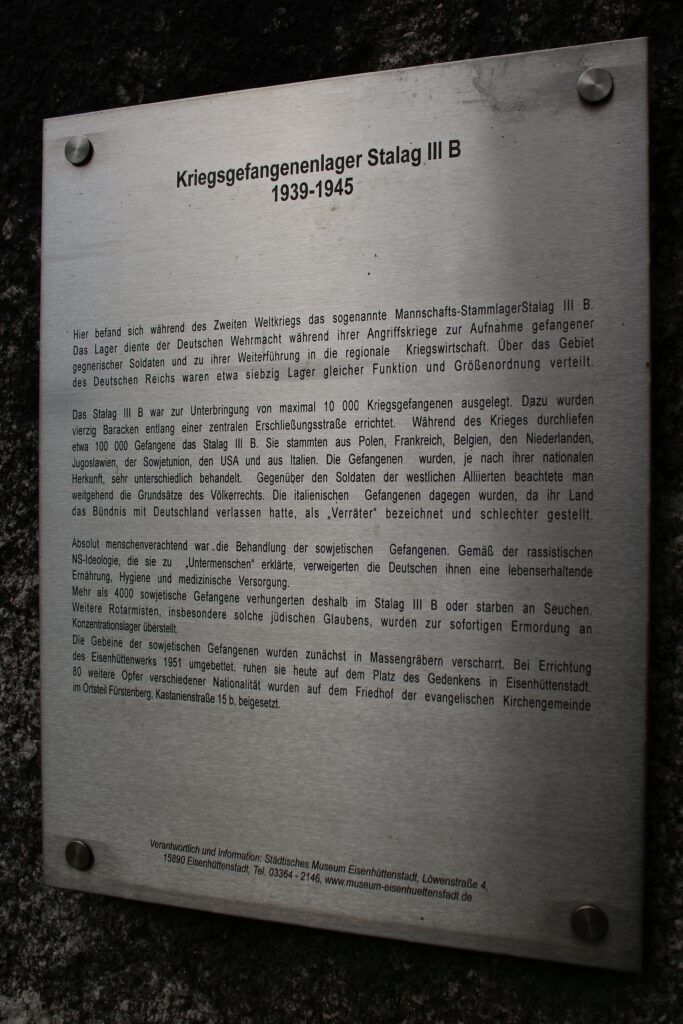

„Hier befand sich während des Zweiten Weltkriegs das sogenannte Mannschafts- Stammlager Stalag III B. Das Lager diente der Deutschen Wehrmacht während ihrer Angriffskriege zur Aufnahme gefangener gegnerischer Soldaten und zu ihrer Weiterführung in die regionale Kriegswirtschaft. Über das Gebiet des Deutschen Reichs waren etwa siebzig Lager gleicher Funktion und Größenordnung verteilt.

Das Stalag III B war zur Unterbringung von maximal 10 000 Kriegsgefangenen ausgelegt. Dazu wurden vierzig Baracken entlang einer zentralen Erschließungsstraße errichtet. Während des Krieges, durchliefen etwa 100 000 Gefangene das Stalag III B. Sie stammten aus Polen, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Jugoslawien, der Sowjetunion, den USA und aus Italien. Die Gefangenen wurden, je nach ihrer nationalen Herkunft, sehr unterschiedlich behandelt. Gegenüber den Soldaten der westlichen Alliierten beachtete man weitgehend die Grundsätze des Völkerrechts. Die italienischen Gefangenen dagegen wurden, da ihr Land das Bündnis mit Deutschland verlassen hatte, als „Verräter“ bezeichnet und schlechter gestellt.

Absolut menschenverachtend war die Behandlung der sowjetischen Gefangenen. Gemäß der rassistischen NS-Ideo!ogie, die sie zu „Untermenschen“ erklärte, verweigerten die Deutschen ihnen eine lebenserhaltende Ernährung, Hygiene und Medizinische Versorgung.

Mehr als 4000 sowjetische Gefangene verhungerten, deshalb im Stalag III B oder starben an Seuchen. Weitere Rotarmisten, insbesondere solchen jüdischen Glaubens, wurden zur sofortigen Ermordung an Konzentrationslager überstellt.

Das Gebeine der sowjetischen Gefangenen wurden zunächst in Massengräbern verscharrt. Bei Errichtung des Eisenhüttenwerks 1951 umgebettet, ruhen sie heute auf dem Platz des Gedenkens in Eisenhüttenstadt. 80 weiterer Opfer verschiedener Nationalität wurden auf dem Friedhof der evangelischen Kirchengemeine im Ortsteil Fürstenberg, Kastanienstraße 15 b, beigesetz.“

Photographie en couleurs, prise de vue effectuée le vendredi 25 octobre 2024. Crédits photographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME.

A la mi-septembre 1939, il apparaît que les lieux initialement prévus ne suffisent pas, si bien que la construction de nouveaux camps tels que le Stalag III-B Fürstenberg (Oder) se révèle indispensable aux yeux des autorités allemandes. Ce Stalag est intégré dans le Wehrkreis[1] III Berlin Brandebourg[2].

[1] Abrégé en WK. Les Wehrkreise (circonscriptions militaires) étaient des régions militaires allemandes créées sous la République de Weimar pour le recrutement et la formation des troupes. Elles ont été renforcées par le IIIᵉ Reich pour l’organisation de la Wehrmacht.

[2] Cette zone englobait les provinces de Berlin et de la Marche de Brandebourg, avec son quartier général situé à Berlin-Grunewald.

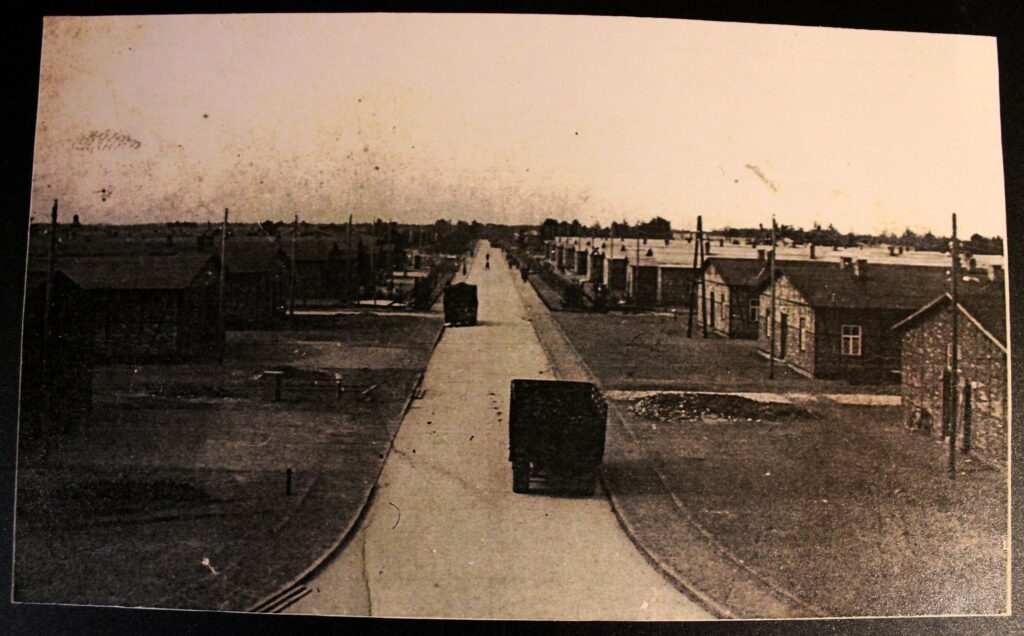

« C’est ici que se trouvait pendant la Seconde Guerre mondiale le Stalag III-B. Ce camp servait à la Wehrmacht pendant ses guerres d’agression pour accueillir les soldats ennemis faits prisonniers et les affecter à l’économie de guerre régionale. Environ soixante-dix camps de même fonction et de même taille étaient répartis sur le territoire du Reich allemand.

Le Stalag III-B était conçu pour accueillir jusqu’à 10 000 prisonniers de guerre. À cette fin, quarante baraques ont été construites le long d’une route centrale. Pendant la guerre, environ 100 000 prisonniers sont passés par le Stalag III-B. Ils venaient de Pologne, de France, de Belgique, des Pays-Bas, de Yougoslavie, d’Union soviétique, des États-Unis et d’Italie. Les prisonniers étaient traités de manière très différente selon leur origine nationale. Les principes du droit international étaient largement respectés à l’égard des soldats des Alliés occidentaux. Les prisonniers italiens, en revanche, leur pays ayant quitté l’alliance avec l’Allemagne, étaient qualifiés de « traîtres » et traités plus durement.

Le traitement réservé aux prisonniers soviétiques était absolument inhumain. Conformément à l’idéologie raciste nazie qui les déclarait « sous-humains », les Allemands leur refusaient une alimentation suffisante, l’hygiène et les soins médicaux.

Plus de 4 000 prisonniers soviétiques sont ainsi morts de faim ou d’épidémies dans le Stalag III-B. D’autres soldats de l’Armée rouge, en particulier ceux de confession juive, ont été transférés vers des camps de concentration pour y être immédiatement assassinés.

Les ossements des prisonniers soviétiques ont d’abord été enterrés dans des fosses communes. Transférés lors de la construction de l’usine sidérurgique en 1951, ils reposent aujourd’hui sur la place du Mémorial à Eisenhüttenstadt. 80 autres victimes de différentes nationalités ont été inhumées dans le cimetière de la paroisse évangélique dans le quartier de Fürstenberg, Kastanienstraße 15 b. »

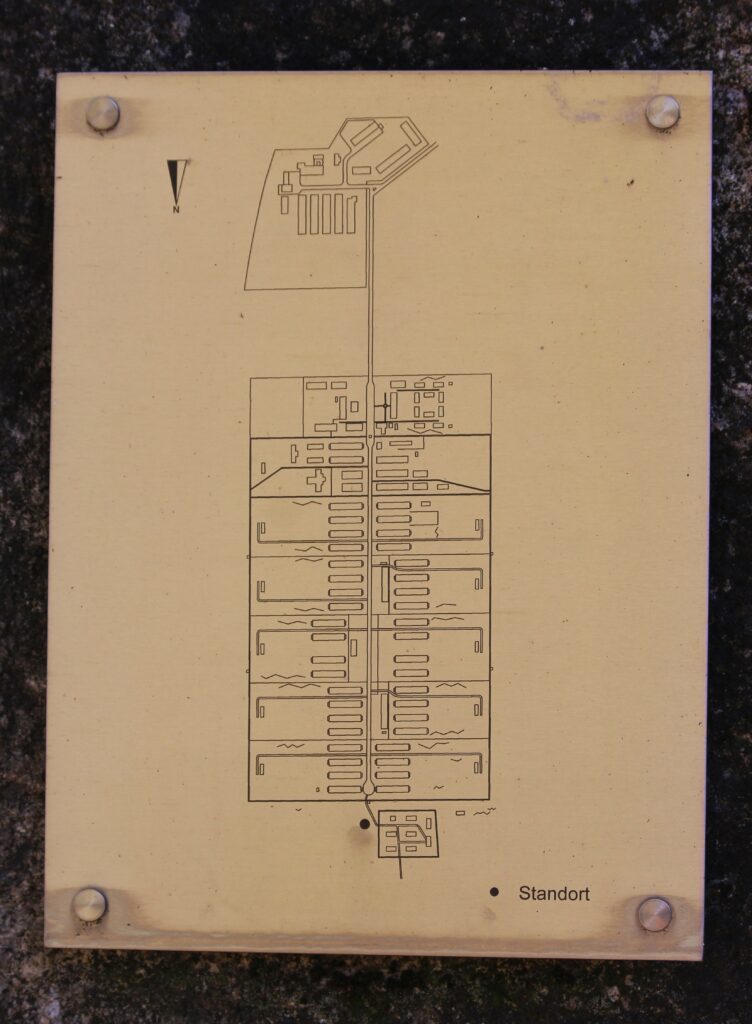

Photographie en couleurs, prise de vue effectuée le dimanche 27 octobre 2024. Crédits photographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME.

Le site de Fürstenberg (Oder) est choisi dès le 23 septembre 1939[1] par le lieutenant-colonel[2] Paul May, nommé commandant du camp de 1939 à 1940[3], après que le Dulag[4] D Amtitz[5], implanté à proximité de Guben[6] (et qu’il dirigeait) a été dissous.

Il reconnait les lieux en compagnie de représentants de l’autorité civile et du directeur de l’Office du travail[7]. Le terrain sélectionné, long de deux kilomètres, et large de cinq cents à sept cent cinquante mètres, est plat, sec, et recouvert de bruyères sur un sol sableux[8].

[1] Il existe officiellement à partir du 6 décembre 1939.

[2] Oberstleutnant (code OTAN OF-4 selon le document STANAG 2116).

[3] Lagerkommandant.

[4] Le Dulag (Durchgangslager) était un camp de transit, à travers lequel passait tout prisonnier de guerre pour enregistrement, mais aussi pour vérifier son état médical.

[5] La localité, située dans la région de Gubin, est aujourd’hui connue sous le nom de Gębice, en Pologne, dans la voïvodie de Lubusz. Avant 1945, Amtitz faisait partie de l’Allemagne, mais après les accords de Potsdam, la région est devenue polonaise. Gubin, proche de Gębice, est une ville polonaise située à la frontière allemande.

[6] Commune située actuellement dans l’arrondissement de Spree-Neisse et le Land de Brandebourg, en Allemagne. Traversée par la Neisse, elle est séparée de la ville polonaise de Gubin par la frontière germano-polonaise établie après la Seconde Guerre mondiale, conformément aux accords de Potsdam en 1945.

[7] Arbeitsamt, organisme officiel responsable de la gestion du travail et de la main-d’œuvre.

[8] Pour un usage militaire, une telle terre présente l’avantage d’être sèche, bien drainée et aisée à aménager, ce qui permet l’installation rapide d’un camp. Bien qu’inexploitable sur le plan agricole ou économique, elle offre néanmoins deux atouts majeurs : un accès relativement aisé à l’eau et une desserte efficace par le chemin de fer et la route.

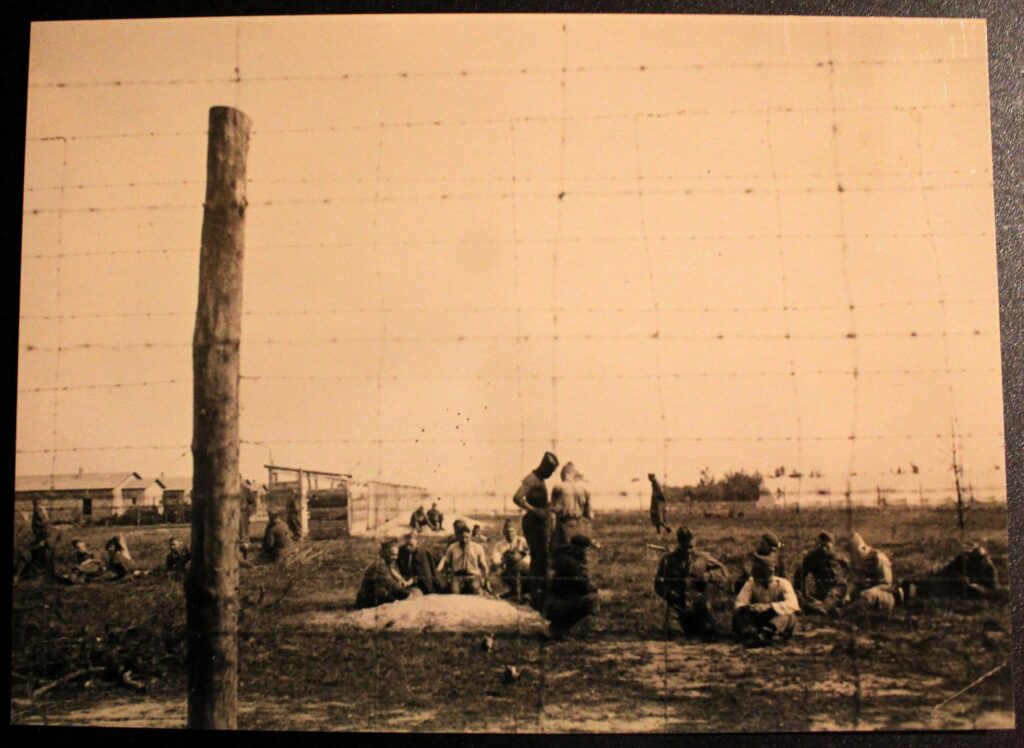

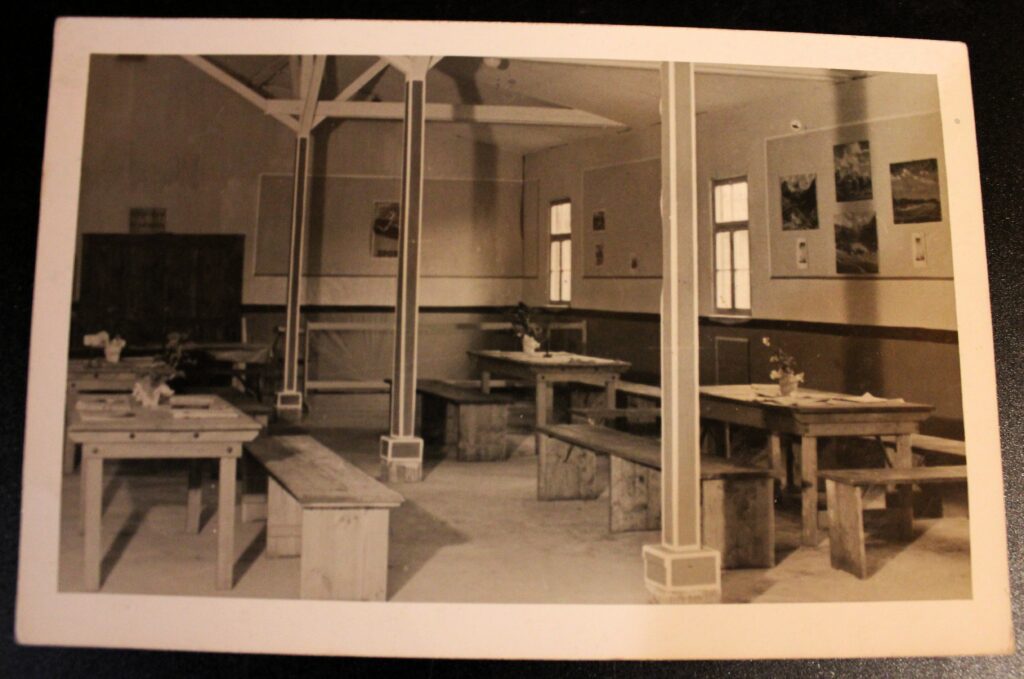

Le camp[1] est prévu au départ pour dix mille prisonniers[2] mais, à la fin de 1939, aucune baraque n’est encore construite pour les héberger. Les prisonniers passent donc le premier hiver de leur captivité sous des tentes, par un froid rigoureux. Les baraques, souvent construites par les prisonniers eux-mêmes, ne sont achevées qu’en août 1940. C’est à cette période que de nombreux prisonniers français y sont internés[3].

[1] Sur le plan organisationnel, il est directement issu du camp de transit d’Amtitz.

[2] Dans les faits, le Stalag III-B Fürstenberg (Oder) a connu une surpopulation extrême, accueillant jusqu’à cinquante mille prisonniers de guerre à son apogée, soit cinq fois sa capacité. Cette surcharge a entraîné des conditions de détention très difficiles : promiscuité, manque d’hygiène, pénurie de soins et de nourriture.

[3] L’augmentation du nombre de prisonniers français dans les Stalags en 1940 est le résultat de la défaite rapide de la France face à la Blitzkrieg (guerre éclair) allemande lors de la bataille de France, en mai-juin.

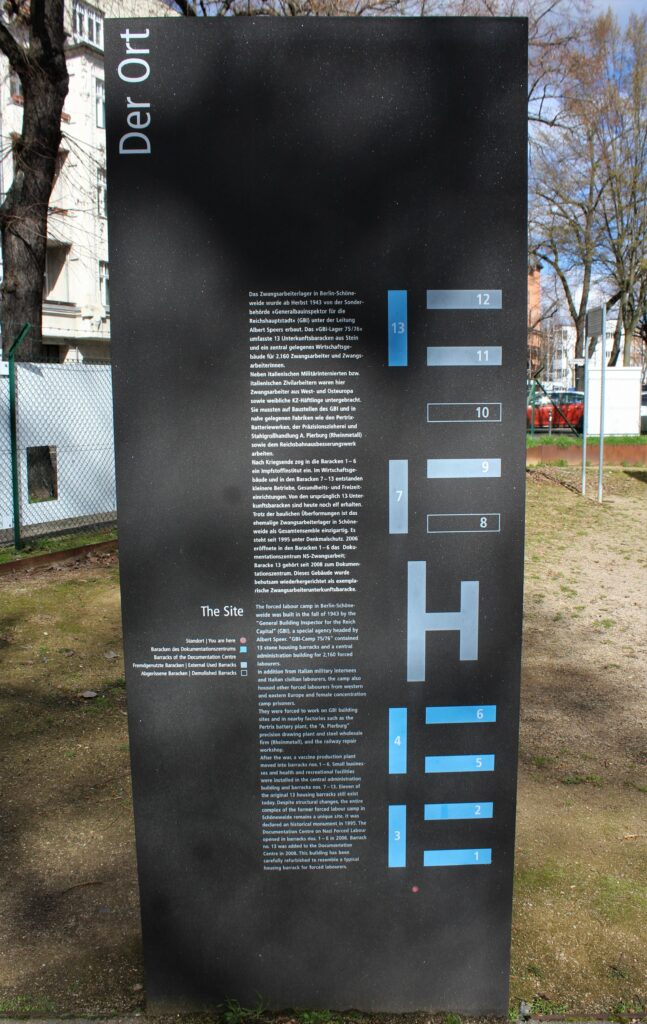

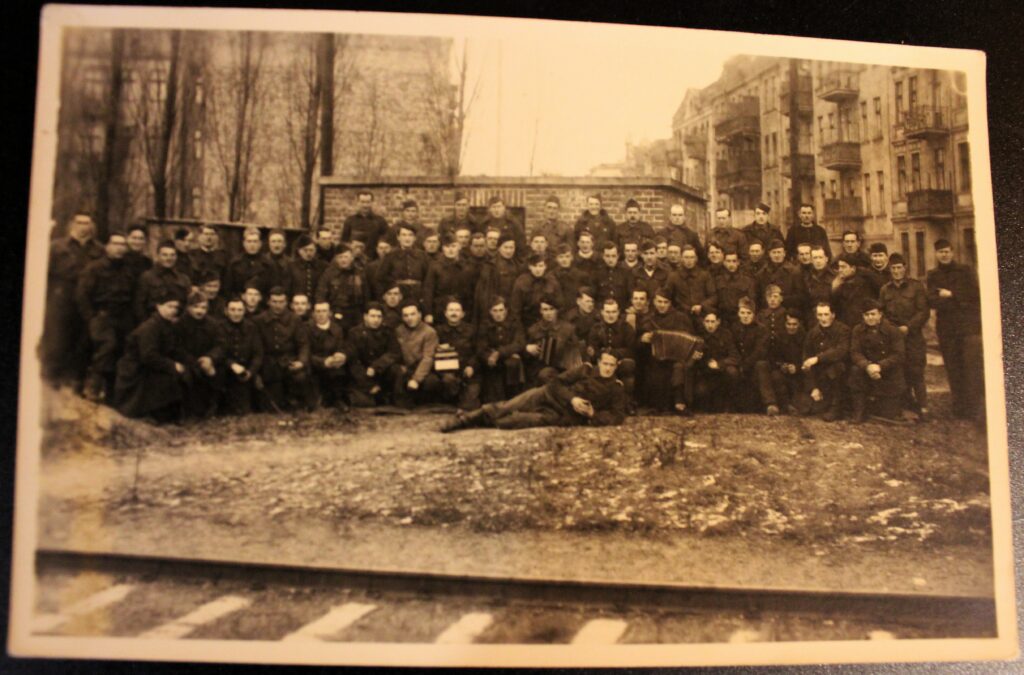

Le Stalag III-B Fürstenberg (Oder) comprend plus d’une quarantaine de baraques d’hébergement, qui ont accueilli pendant la Seconde Guerre mondiale au moins quatre-vingt mille prisonniers, toutes nationalités confondues (Américains, Belges, Français, Italiens, Néerlandais, Polonais, Soviétiques, Yougoslaves, etc.).

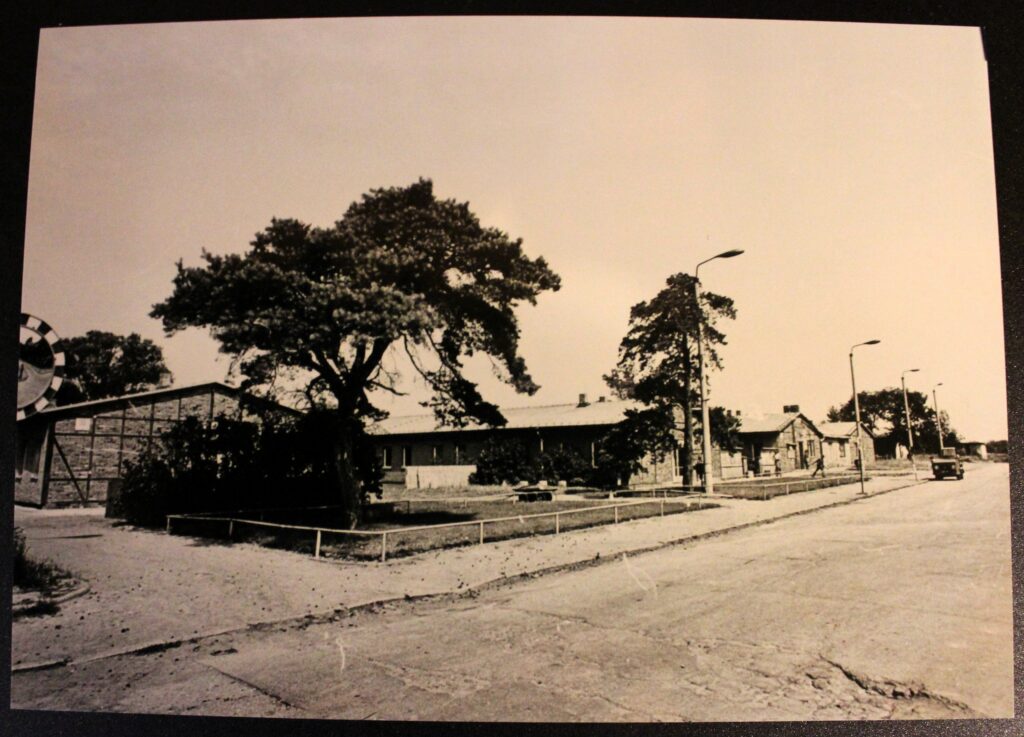

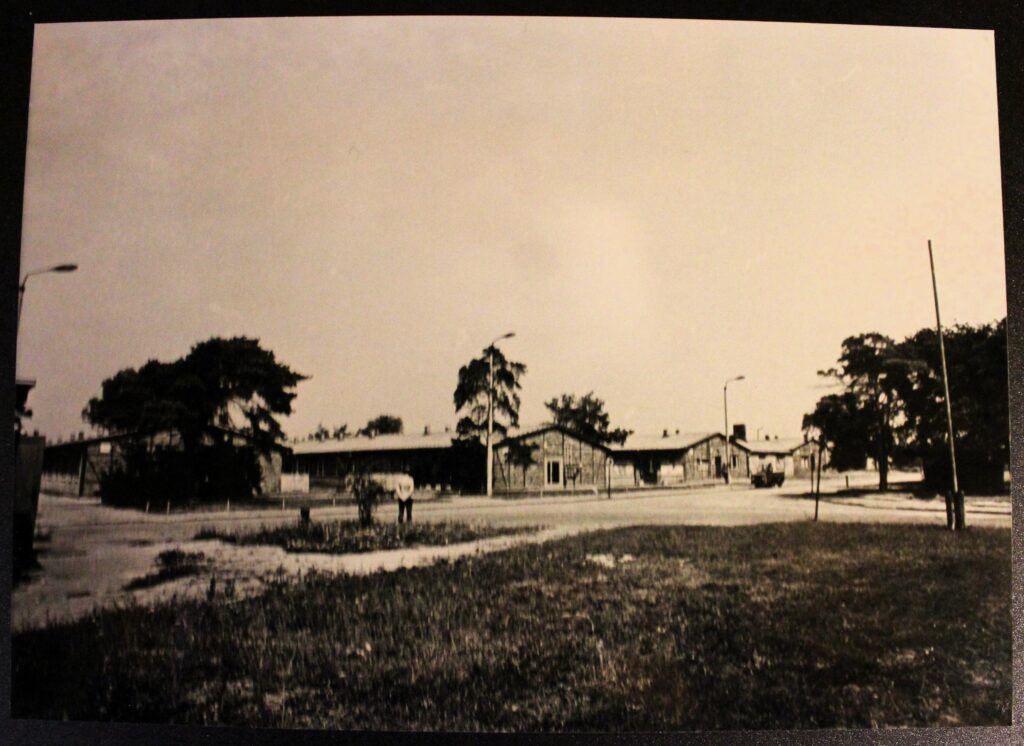

L’avant-camp[1] est agrémenté de parterres de fleurs et de jardins. Il regroupe les maisons des gardes du camp[2]. Elles sont à colombages[3]. Le 1er septembre 1943, le colonel[4] Albrecht Blau, commandant du camp[5], inaugure une stèle commémorative et fait planter un chêne[6], près de la voie d’accès au Stalag III-B Fürstenberg (Oder)[7].

[1] Vorlager, c’est-à-dire la zone située devant le camp.

[2] Ce sont des Unterkunftsbaracken (« baraques d’hébergement » ou « baraques de logement ») et plus exactement des Stabsbaracken (« baraques du personnel », ou « baraques du commandement »). Datant de la Seconde Guerre mondiale, elles comptent parmi les rares encore conservées. Elles sont aujourd’hui utilisées par un refuge pour animaux, plus précisément un chenil : Tierheim/Tierpension Eisenhüttenstadt e.V., Oderlandstraße 3b, 15890 Eisenhüttenstadt.

[3] « Mur en charpente dont les vides sont remplis de briques, de torchis ou de plâtre. Par extension. Les parties visibles de cette charpente. Une maison alsacienne, normande, à colombages. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[4] Oberst (code OTAN OF-5 selon le document STANAG 2116).

[5] Il l’a dirigé du 15 avril 1943 au 25 février 1945. Son cadavre a été retrouvé le 30 août 1945 au Gamskarkogel, sommet de 2 467 mètres dans le massif de l’Ankogel, en Autriche.

[6] Tous les deux sont encore visibles actuellement. Une allée de bouleaux reliait d’autre part le tronçon de route entre les troupes et le camp de prisonniers, et quelques-uns de ces arbres subsistent.

[7] Lagerzufahrt . Dans le contexte d’un camp nazi comme un Stalag, ce terme désigne généralement la route d’accès principale utilisée pour les transports de prisonniers, de matériel ou de personnel.

Cette entrée[1], tournée vers la ville, est dominée par une tour de guet[2] en briques, très massive, alors que les autres miradors de surveillance sont en bois. Elle regroupe les bureaux de la Kommandantur[3], de l’Abwehr[4], de la poste, des bâtiments (pour la désinfection ou le stockage de combustible), et des ateliers[5]. Le camp est entouré extérieurement d’une double clôture de barbelés, dont les poteaux sont enterrés d’au moins cinquante centimètres.

[1] Lagereingang.

[2] Wachturm.

[3] Le terme Kommandantur désigne les services de commandement militaires allemands, le bâtiment où ils sont installés, ainsi que le territoire qu’ils administrent. Dans certains contextes, il peut être traduit par PC (poste de commandement), notamment lorsqu’il se réfère à l’endroit où les autorités militaires exercent leur commandement.

[4] L’Abwehr (défense, riposte, parade), service de renseignement militaire allemand, a été fondée le 1er janvier 1921, en succession du Service IIIb (Abteilung ou Sektion IIIb, soit section IIIb) de la Première Guerre mondiale. Chargée du Gegenspionage (contre-espionnage), du Auslandsnachrichtendienst (renseignement extérieur) et du Sabotage (sabotage), elle est dirigée par l’amiral Wilhelm Canaris à partir de 1935. En conflit croissant avec la SS (Schutzstaffel, escadron de protection), accusée de trahison, elle est dissoute par Adolf Hitler le 18 février 1944.

[5] Les locaux non destinés à l’habitation sont désignés comme Lagerbaracken (baraques de stockage) ou Lagerflächen (zones ou surfaces de stockage).

Cette structure du camp est identique à celle du Stalag III-A Luckenwalde[1] ou du Stalag XVII-B Gneixendorf[2], où Pierre Bonhomme a été prisonnier de guerre, ainsi qu’à de nombreux autres camps[3]. Il est à noter que ce camp n’a pas d’hôpital mais de simples infirmeries jusqu’en 1944[4].

[1] Commune située actuellement dans l’arrondissement de Teltow-Fläming et le Land de Brandebourg, en Allemagne.

[2] Village rattaché à Krems an der Donau (Krems-sur-le-Danube), commune située actuellement dans le district (Bezirk) de Krems et le Land de Basse-Autriche, en Autriche.

[3] Les Stalags II-A Neubrandenburg, III-A Luckenwalde, IV-B Mühlberg, VII-A Moosburg, IX-A Ziegenhain, X-B Sandbostel et XVII-B Gneixendorf sont tous construits sur le même modèle. Au Stalag VIII-A Görlitz, le plan a été légèrement modifié.

[4] Cette année-là, une annexe du camp de concentration de Sachsenhausen fut établie au sein de la nouvelle verrerie.

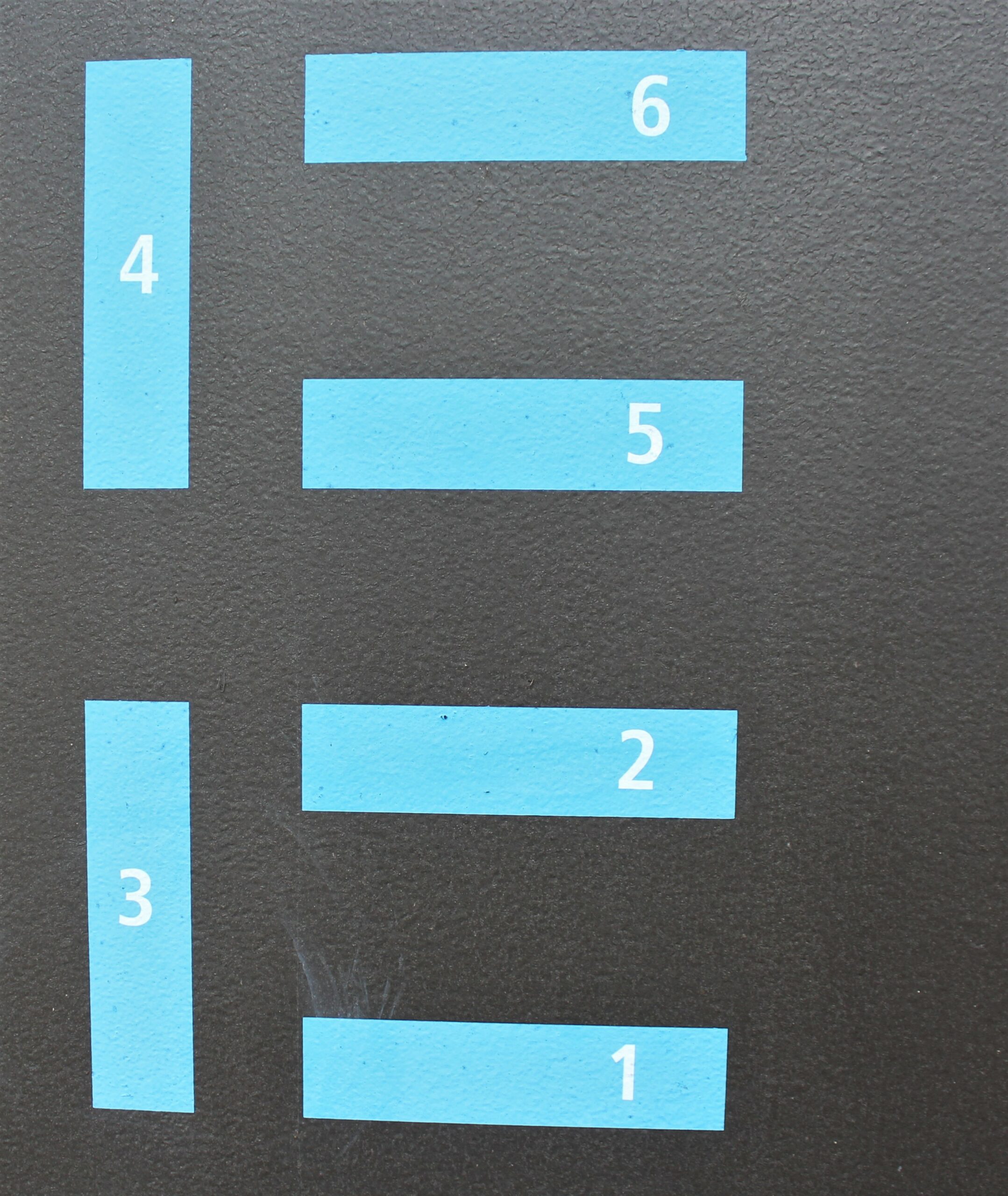

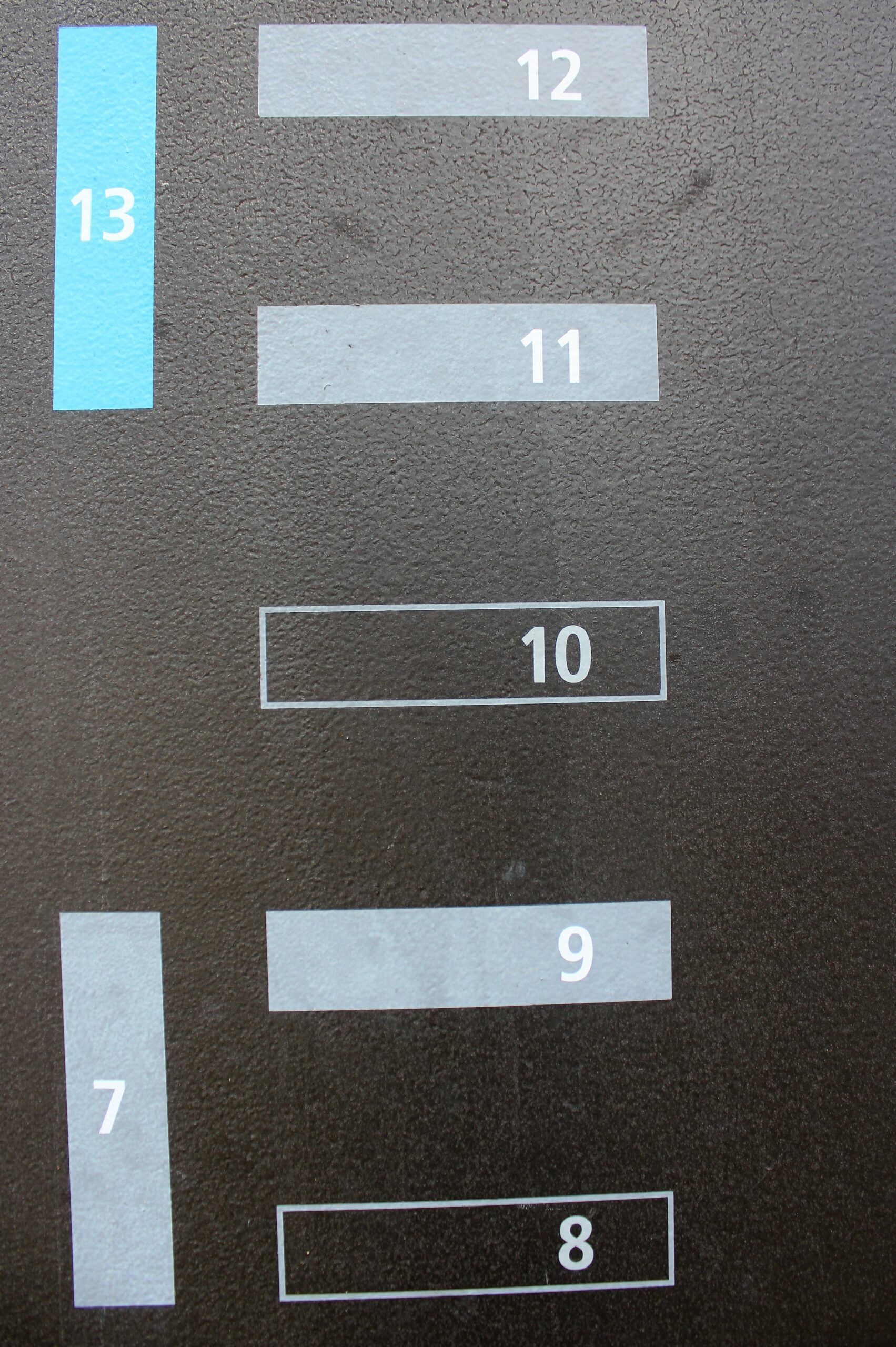

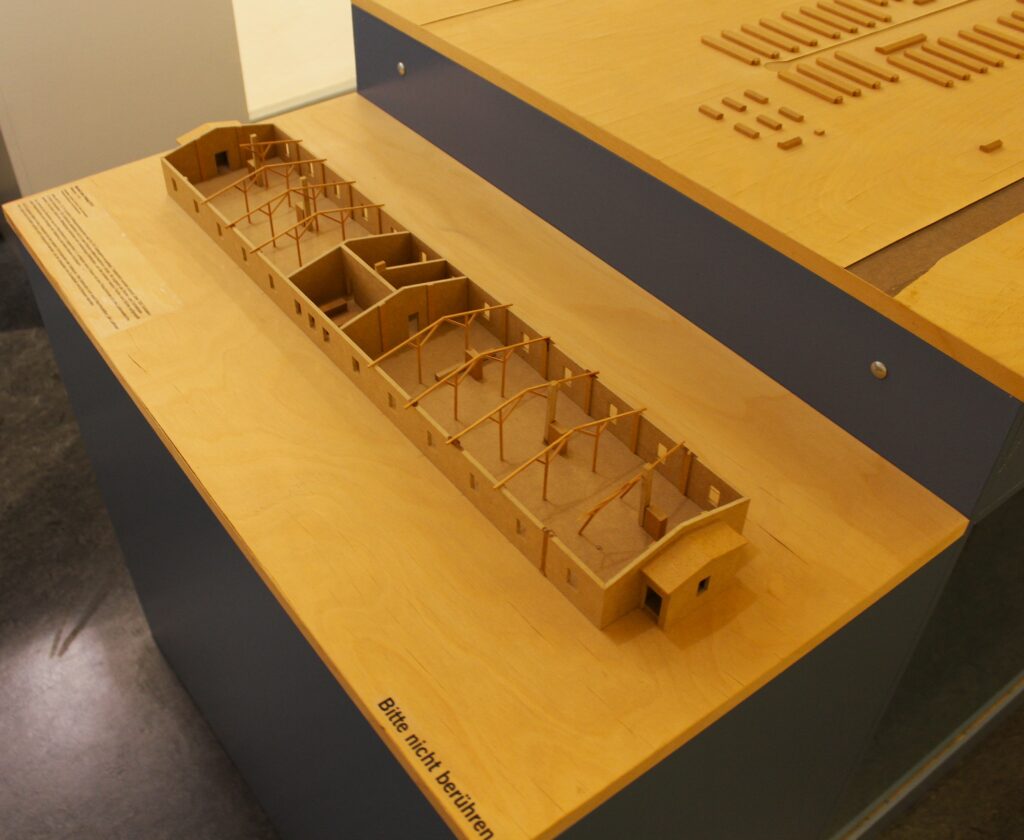

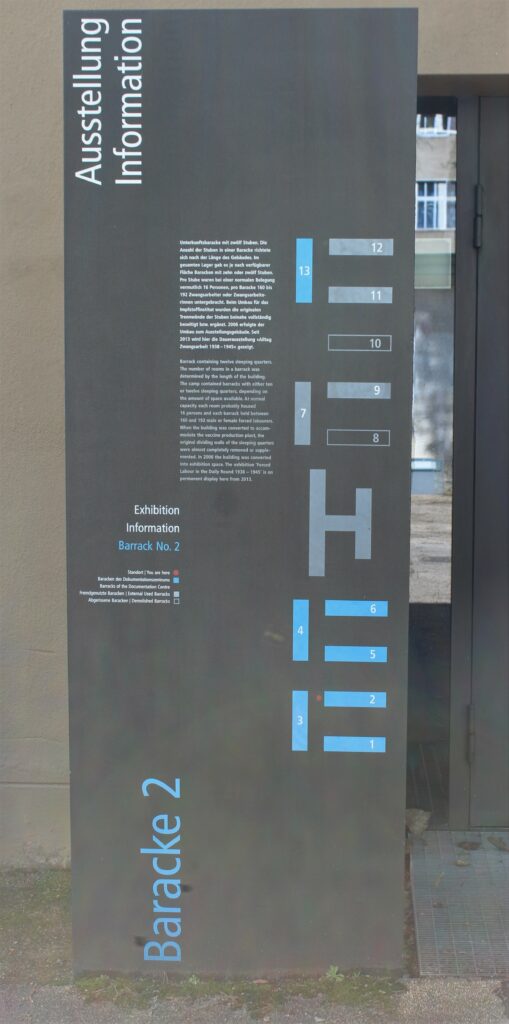

A l’intérieur du camp, d’autres clôtures divisent l’espace en fonction des nationalités. Chaque enclos compte en général cinq baraques, chacune ayant une capacité approximative de deux cent cinquante hommes.

Leur comptage se fait dans le sens des aiguilles d’une montre : celles numérotées de 5 à 24 se trouvent à l’ouest, tandis que celles de 25 à 44 sont à l’est. La partie française regroupe notamment les baraques 6 et 8, tandis que la baraque 41 accueille des Français employés au service du camp.

La cuisine est dans un bâtiment de soixante-sept mètres de long sur treize de large, séparé par des barbelés des hébergements. L’endroit comprend des locaux à ordures, des espaces pour le stockage des denrées alimentaires, et une zone de lavage des ustensiles de cuisine.

Extérieurement, les baraquements sont des constructions en briques. Intérieurement, ils sont divisés en plusieurs parties :

- deux dortoirs respectivement de vingt-cinq et trente mètres, chacun comportant plus de cent prisonniers. Ces derniers ne disposent que d’une surface de deux mètres carrés cinquante. Elle est réduite à un mètre carré soixante-dix en cas de surpopulation[1].

- Un espace central réservé aux salles d’eau : la première, destinée à l’hygiène corporelle ; la deuxième, au lavage du linge ; la troisième, probablement au séchage.

[1] Le camp a pu être plus peuplé que la ville elle-même.

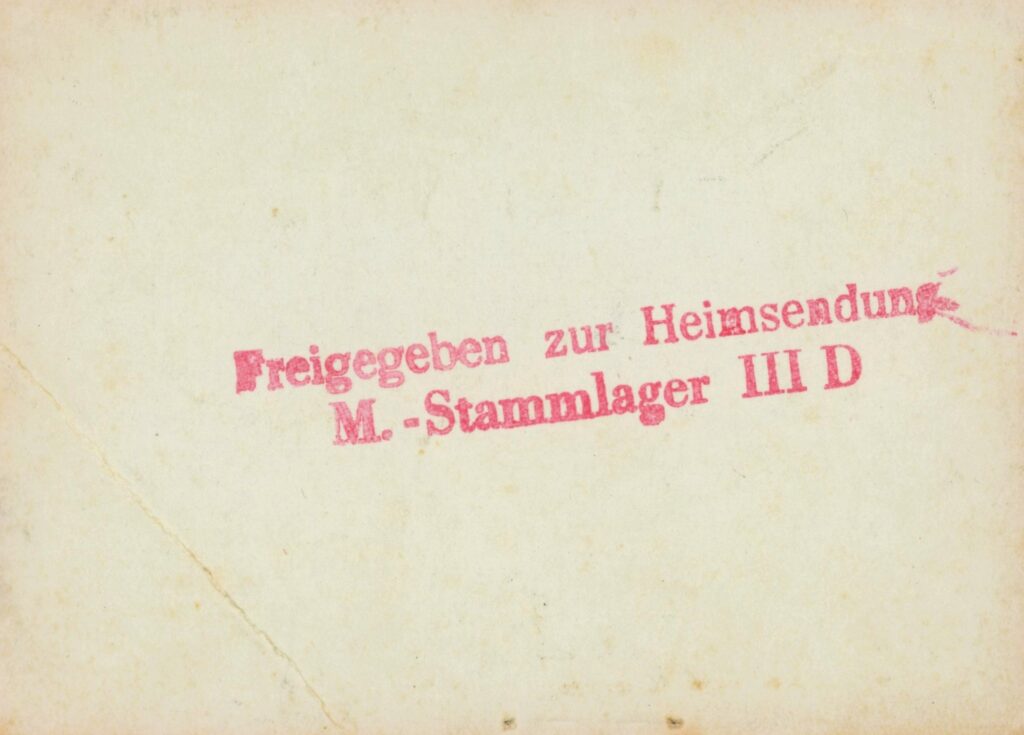

Ce Stalag sert d’accueil, de centre administratif pour les prisonniers de guerre qui y arrivent. Ils sont enregistrés et, après la quarantaine habituelle, transférés dans des commandos de travail à l’extérieur des camps.

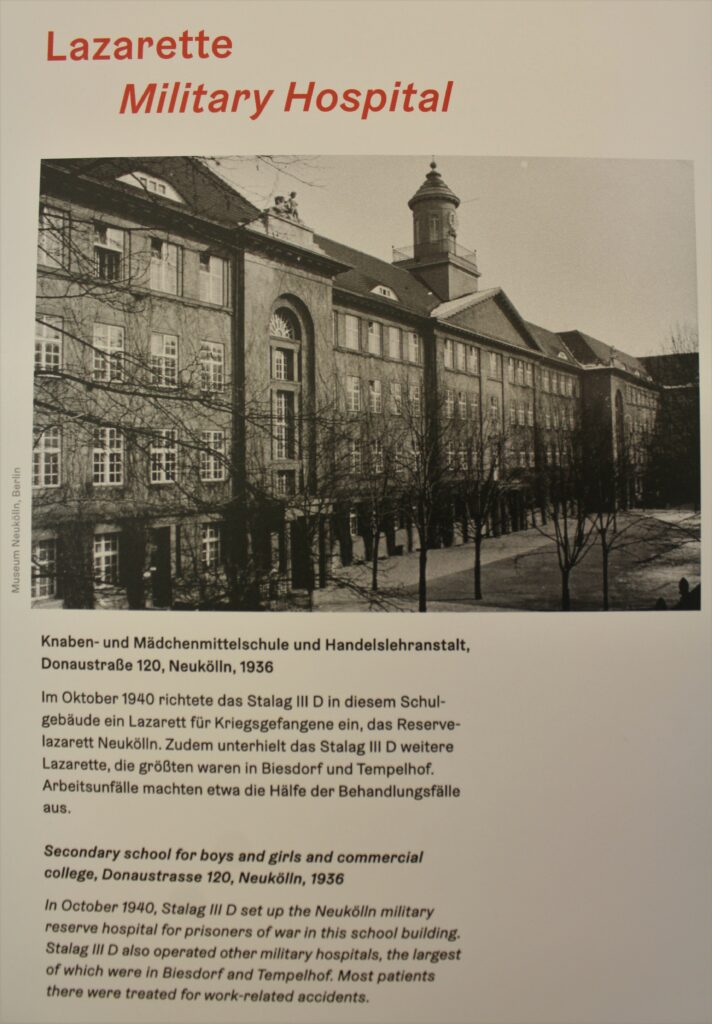

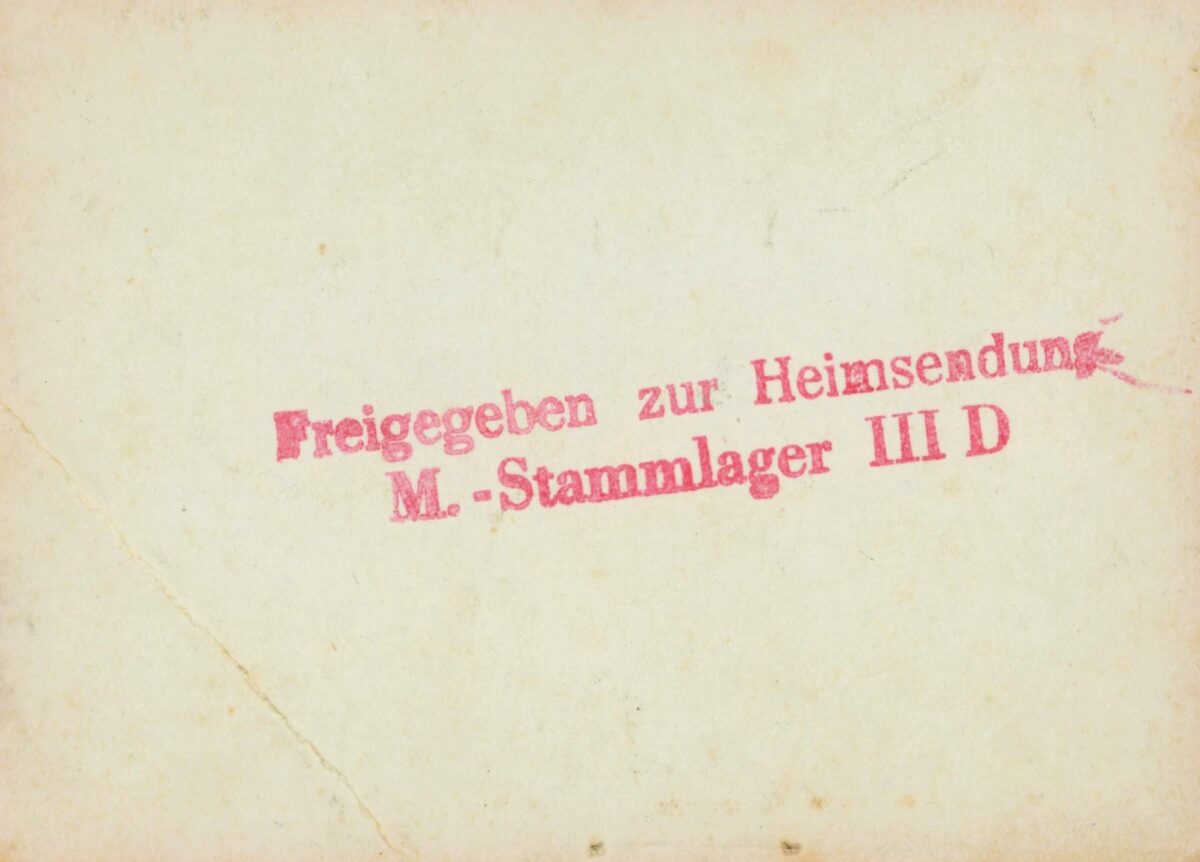

Lorsque la main-d’œuvre du Wehrkreis III Berlin Brandebourg est détachée du Stalag III-B Fürstenberg (Oder), elle est rattachée administrativement au Stalag III-D Berlin, et répartie dans des camps secondaires disséminés en dehors de la capitale[1].

[1] Plusieurs Schattenlager (camps satellites, ou « camps de l’ombre ») ont été installés à Berlin et dans ses environs pendant la Seconde Guerre mondiale.

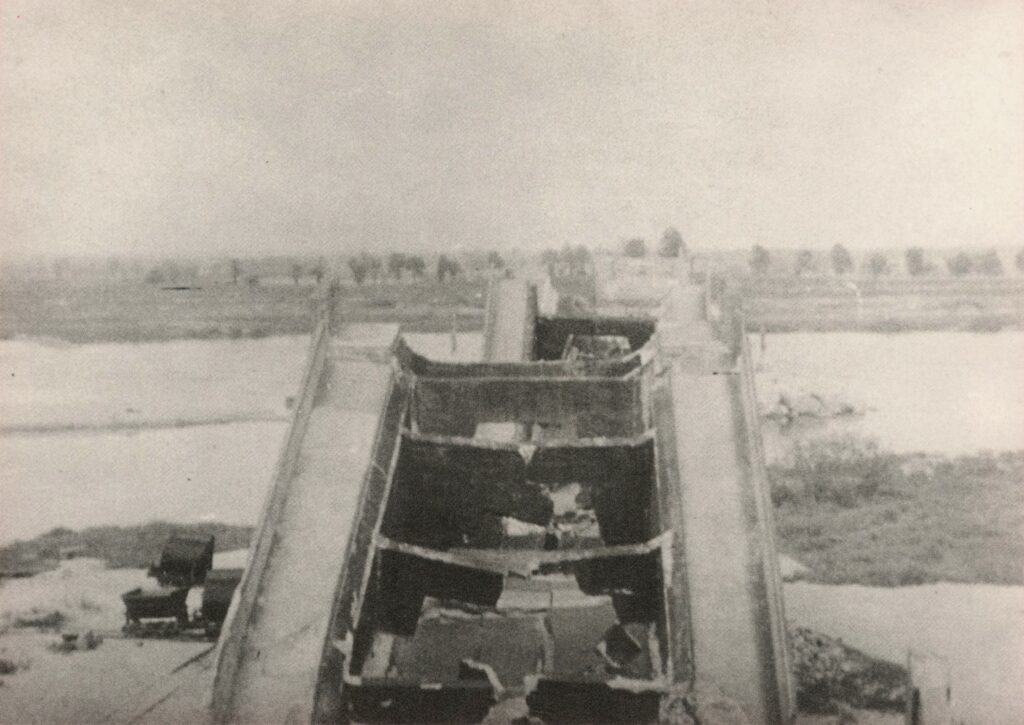

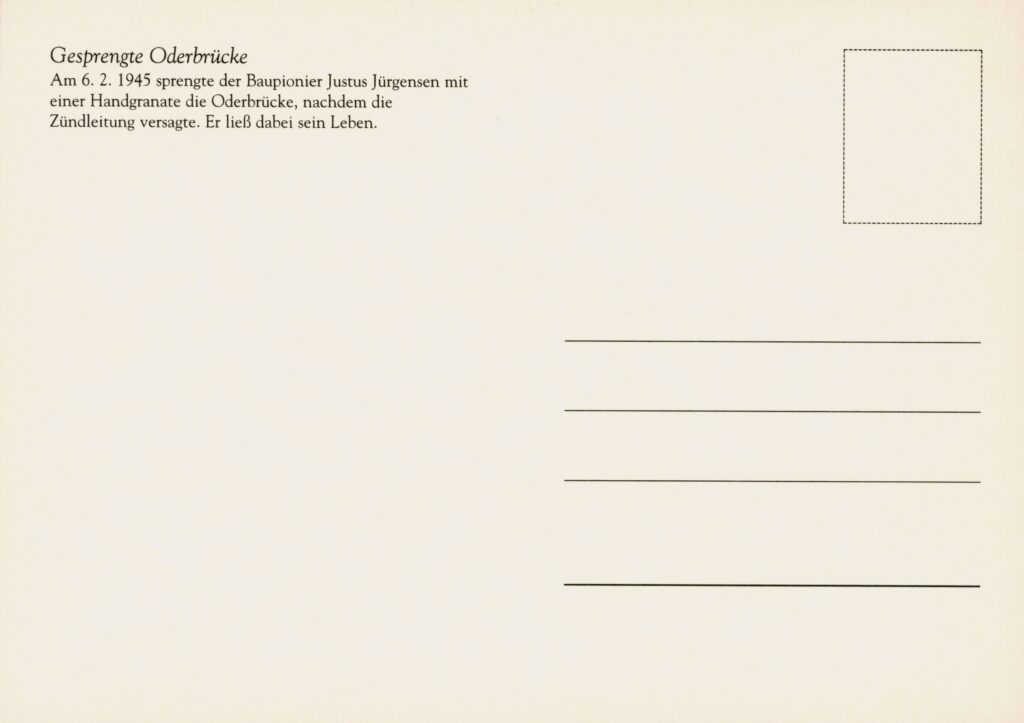

„Gesprengte Oderbrücke. Am 6. 2. 1945 sprengte der Baupionier Justus Jürgensen mit einer Handgranate die Oderbrücke, nachdem die Zündleitung versagte. Er ließ dabei sein Leben.“

Reproduction moderne d’une carte postale ancienne issue du lot Historische Brückeansichten von Fürstenberg/Oder (Vues historiques du pont de Fürstenberg/Oder). Collection personnelle de l’auteure.

« Pont sur l’Oder détruit. Le 6 février 1945, le pionnier du génie civil Justus Jürgensen fit sauter le pont sur l’Oder à l’aide d’une grenade à main après que le dispositif de mise à feu eut échoué. Il perdit la vie dans l’opération. »

Reproduction moderne d’une carte postale ancienne issue du lot Historische Brückeansichten von Fürstenberg/Oder (Vues historiques du pont de Fürstenberg/Oder). Collection personnelle de l’auteure.

„Gesprengte Neue Deichbrücke (I). Von 1945 bis 1996 ersetzte die Fähre die gesprengte Deichbrücke.“

Reproduction moderne d’une carte postale ancienne issue du lot Historische Brückeansichten von Fürstenberg/Oder (Vues historiques du pont de Fürstenberg/Oder). Collection personnelle de l’auteure.

« Le nouveau pont de la digue détruit (I). De 1945 à 1996, le ferry a remplacé le pont de la digue détruit. »

Reproduction moderne d’une carte postale ancienne issue du lot Historische Brückeansichten von Fürstenberg/Oder (Vues historiques du pont de Fürstenberg/Oder). Collection personnelle de l’auteure.

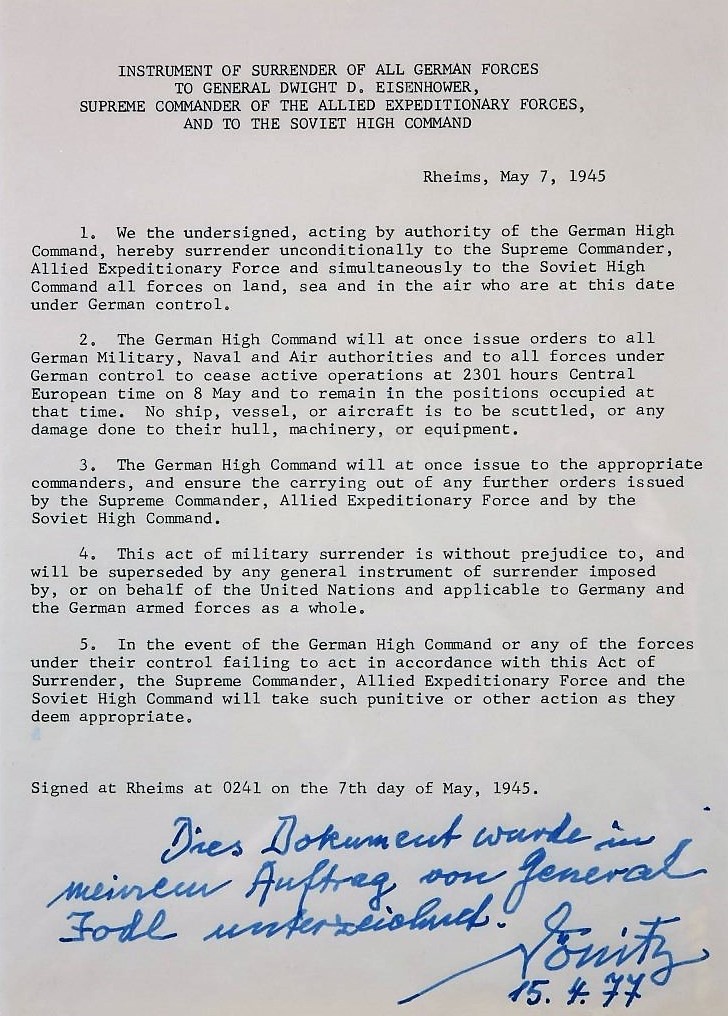

L’évacuation du Stalag III-B Fürstenberg (Oder) commence avec l’avancée des troupes soviétiques dans de très mauvaises conditions, avec le froid, le manque d’eau et de nourriture. Le 4 février 1945, le pont sur l’Oder est détruit, lors de la retraite allemande. Le 9 février, l’évacuation des habitants de Fürstenberg (Oder) est ordonnée.

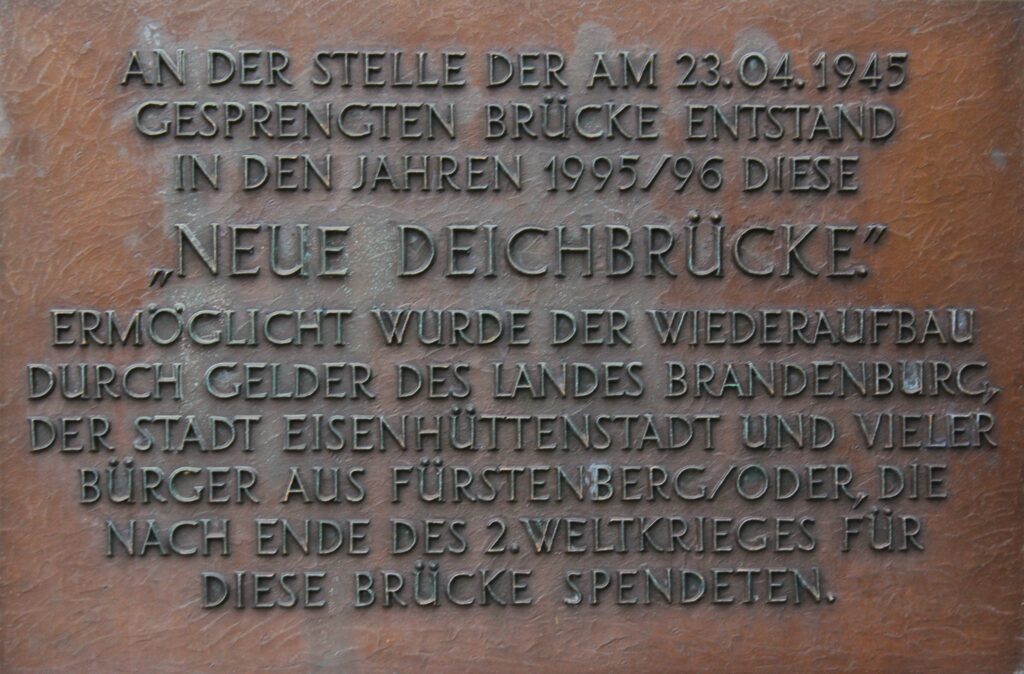

„An der Stelle der am 23.04.1945 gesprengten Brücke entstand in den Jahren 1995/96 diese „Neue Deichbrücke“. Ermöglicht wurde der Wiederaufbau durch Gelder des Landes Brandenburg, der Stadt Eisenhüttenstadt und vieler Bürger aus Fürstenberg/Oder, die nach Ende des 2. Weltkrieges für diese Brücke spendeten.“

Photographie en couleurs, prise de vue effectuée à Eisenhüttenstadt (Allemagne), dans le quartier de Fürstenberg (Oder) le mardi 29 octobre 2024. Crédits photographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME.

« À l’emplacement du pont détruit le 23 avril 1945, ce ‘nouveau pont sur la digue’ a été construit en 1995/96. Sa reconstruction a été rendue possible grâce aux fonds du Land de Brandebourg, de la ville d’Eisenhüttenstadt et de nombreux citoyens de Fürstenberg-sur-Oder qui ont fait des dons pour ce pont après la fin de la Seconde Guerre mondiale. »

Photographie en couleurs, prise de vue effectuée à Eisenhüttenstadt (Allemagne), dans le quartier de Fürstenberg (Oder) le mardi 29 octobre 2024. Crédits photographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME.

Désertée, la ville est prise par la 33e armée (URSS)[1] le 24 avril 1945. Les prisonniers sont dirigés sur le Stalag III-A Luckenwalde. Quant aux captifs soviétiques, fragilisés par leurs conditions de détention, beaucoup trouvent la mort.

[1] 33-я армия (СССР), unité de l’Armée rouge durant la Grande Guerre patriotique.

Les baraques, bien que situées sur la ligne de front à Fürstenberg (Oder), sont épargnées[1]. Jusqu’à l’automne 1947, elles sont occupées par l’Armée rouge, avant d’être habitées par la population locale. La Wehrmacht a creusé des tranchées et posé des champs de mines le long du canal Oder-Spree.

Des démineurs sont désignés par les Soviétiques parmi les habitants de Fürstenberg (Oder), une dizaine d’hommes, ainsi que six adolescents, membres des Jeunesses hitlériennes, perdent la vie dans des explosions.

[1] La ville a connu des combats isolés et des tirs d’artillerie, mais n’a pas subi de destructions majeures.

„Ewiger Ruhm den Helden die im Kampf für die Freiheit und Unabhängigkeit unserer Heimat gefallen sind.“

Photographie en couleurs, prise de vue effectuée à Eisenhüttenstadt (Allemagne) le samedi 26 octobre 2024. Crédits photographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME.

« Gloire éternelle aux héros tombés au combat pour la liberté et l’indépendance de notre patrie. »

Photographie en couleurs, prise de vue effectuée à Eisenhüttenstadt (Allemagne) le samedi 26 octobre 2024. Crédits photographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME.

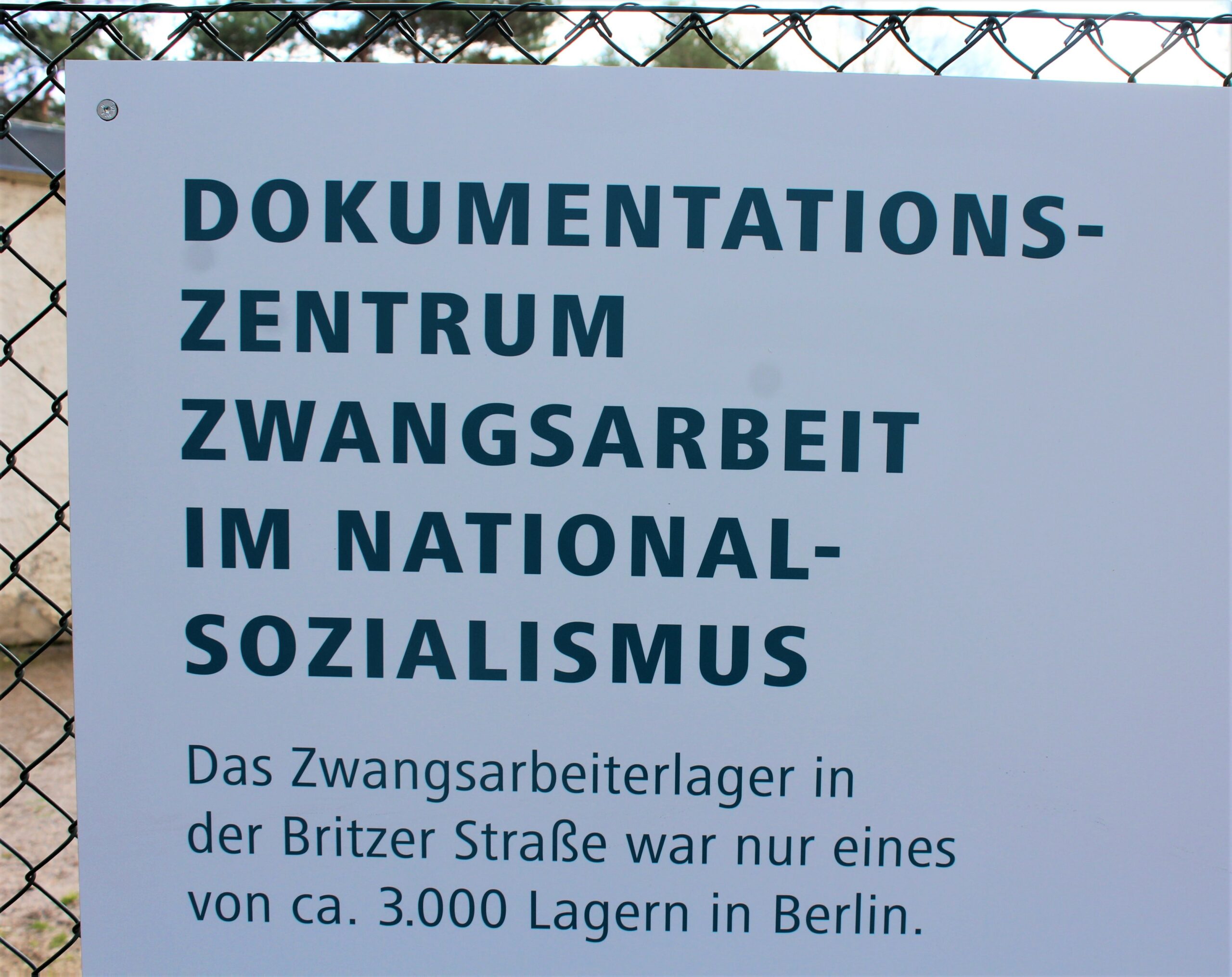

Après la création de la RDA le 7 octobre 1949, la décision de construire un combinat sidérurgique est prise lors du IIIe congrès du SED[1] en juillet 1950. Le terrain du Stalag III-B Fürstenberg (Oder) est transformé au sud en un complexe industriel (usine de ciment, extension de voies ferrées[2] publiques ou privées[3], etc.).

Il se trouve plus tard intégré dans la création d’une « ville nouvelle », Stalinstadt[4], dont Fürstenberg (Oder) est désormais un simple quartier.

[1] Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (Parti socialiste unifié d’Allemagne).

[2] Dès le milieu du XIXe siècle, Krupp fournissait des produits en acier moulé pour l’industrie ferroviaire en plein essor. Le nom du conglomérat industriel allemand apparaît sur certains rails d’Eisenhüttenstadt.

[3] Les embranchements particuliers (EP sous une forme abrégée en France) désignent des sections de voie ferrée raccordées au réseau principal, et utilisées par des entreprises pour leurs besoins logistiques.

[4] Ou « ville de Staline », appelée ainsi de 1953 à 1961, sur le modèle de Stalingrad, qui porta ce nom de 1925 à 1961 avant d’être rebaptisée Volgograd.

En 1940, la société allemande Degussa[1] acquiert auprès de la municipalité un terrain convoité par Siemens & Halske AG[2], situé à proximité du camp. Elle y implante un complexe chimique destiné à la production de sodium, de formaldéhyde et d’autres substances utilisées dans la fabrication d’explosifs.

[1] Fondée en 1873, Degussa (Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt vormals Roessler) était à l’origine spécialisée dans le raffinage des métaux précieux en Allemagne. Avant 1933, elle dominait ce secteur, puis elle s’est progressivement diversifiée, devenant un acteur important de la chimie industrielle et d’autres domaines liés à l’industrie lourde.

[2] Ou Siemens-Halske

Lors de la deuxième phase d’extension, la production de carbure de calcium est introduite, suivie, dans une troisième phase, de la fabrication d’acétylène, de peroxyde de sodium, de cyanure de sodium, d’acide cyanhydrique, d’examéthylènetétramine, d’acétaldéhyde, d’ester acétique, d’acétone et d’acétone-cyanhydrine.

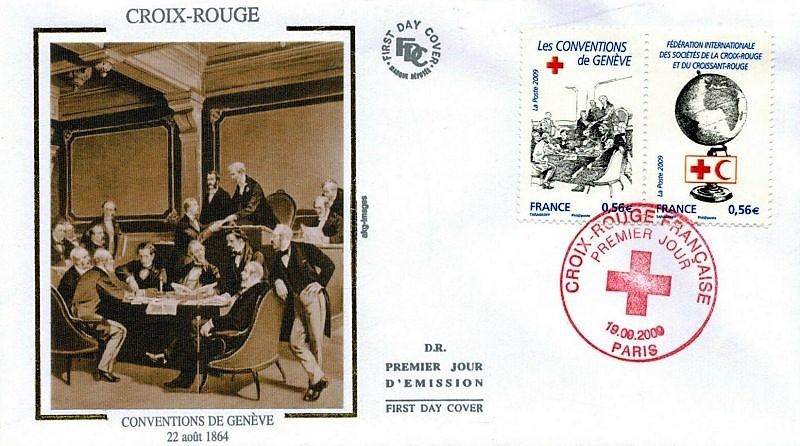

Près de deux mille prisonniers de guerre ont été employés pour transformer la ville en site d’armement. Or, selon les conventions de Genève, le travail dans des usines produisant des substances pour l’effort de guerre, comme des explosifs, constitue une violation flagrante du droit international humanitaire.

En janvier 1941, deux cent dix hommes travaillent sur le chantier de Degussa, et de nombreux prisonniers de guerre les rejoignent par la suite. La société exploite la main-d’œuvre bon marché fournie par les victimes de guerre. Elle n’est pas seule : en 1943, cinq cents juifs polonais déportés sont employés non seulement pour cette entreprise, mais aussi sur le chantier de construction d’une centrale électrique MEW[1], près de Vogelsang[2].

[1] Märkisches Elektrizitätswerk.

[2] Commune située actuellement dans l’arrondissement de l’Oder-Spree et le Land de Brandebourg, en Allemagne.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’usine Degussa est démantelée, et l’extraction du lignite reprend à Schönfließ[1]. Les machines et installations sont démontées, puis transportées par bateau comme réparations de guerre. Les bâtiments détruits sont déblayés, et les décombres sont mis à la disposition des habitants pour le programme de reconstruction et de réaménagement du sol.

[1] Schönfließ était à l’origine un village indépendant, devenu en 1961 un quartier historique d’Eisenhüttenstadt. Il a connu une activité industrielle dès la découverte de lignite en 1847, avec le début de son exploitation en 1858. Après une relance temporaire de l’extraction en 1947, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, l’exploitation a finalement cessé de façon définitive en 1952.

Le Stalag III-B Fürstenberg (Oder) sert de réservoir de main-d’œuvre pour les secteurs industriel, minier, agricole et sylvicole. Cependant, les prisonniers y restent rarement plus de six à huit semaines, le temps nécessaire pour les formalités administratives et la quarantaine.

Ils sont ensuite répartis dans divers commandos de travail, selon le lieu, la taille de l’entreprise et les compétences requises. Les conditions de vie varient considérablement d’un endroit à un autre. Par ailleurs, les besoins en travailleurs dépassent souvent largement les capacités du camp, malgré le grand nombre de prisonniers de guerre disponibles.

Le ministère du Travail du Reich[1] constate ainsi que la Wehrmacht n’a pu fournir que vingt mille des vingt-huit mille prisonniers demandés par le Wehrkreis III, mettant en péril la récolte des betteraves.

[1] Reichsarbeitsministerium.

Depuis 1940-1941, les employeurs de prisonniers français (principalement issus de l’armée de Terre) sont satisfaits de leur travail, et ne souhaitent pas les remplacer par des prisonniers soviétiques, malgré les propositions faites à cet effet. En effet, l’état de faiblesse de ces derniers les rend inaptes au travail, et non « rentables ».

Les prisonniers de guerre français sont employés essentiellement dans la production d’armement, tandis que les projets de construction d’autoroutes, pour lesquels ils avaient été initialement affectés, sont abandonnés.

Le commandant du Stalag est en théorie responsable de l’application des conventions de Genève, tant dans les camps principaux que dans leurs satellites. Le Stalag III-B Fürstenberg (Oder) faisant partie du Wehrkreis III Berlin Brandebourg, son territoire correspond avec celui de l’Office du travail du Land de Brandebourg et de la région métropolitaine de Berlin-Brandebourg.

Il a pour attribution le gouvernement de l’arrondissement de Francfort-sur-l’Oder, dans le Land de Brandebourg. Néanmoins des changements interviennent par la suite après la création du Stalag III-D Berlin et du Stalag III-E Kirchhain[1].

[1] Doberlug-Kirchhain, commune située actuellement dans l’arrondissement de l’Elbe-Elster et le Land de Brandebourg, en Allemagne.

La Wehrmacht viole de plus en plus les règles des conventions de Genève. En pratique, le traitement des prisonniers varie selon leur nationalité, en fonction de la position politique de leur pays d’origine, et de critères ouvertement racistes. Les plus maltraités sont les Soviétiques.

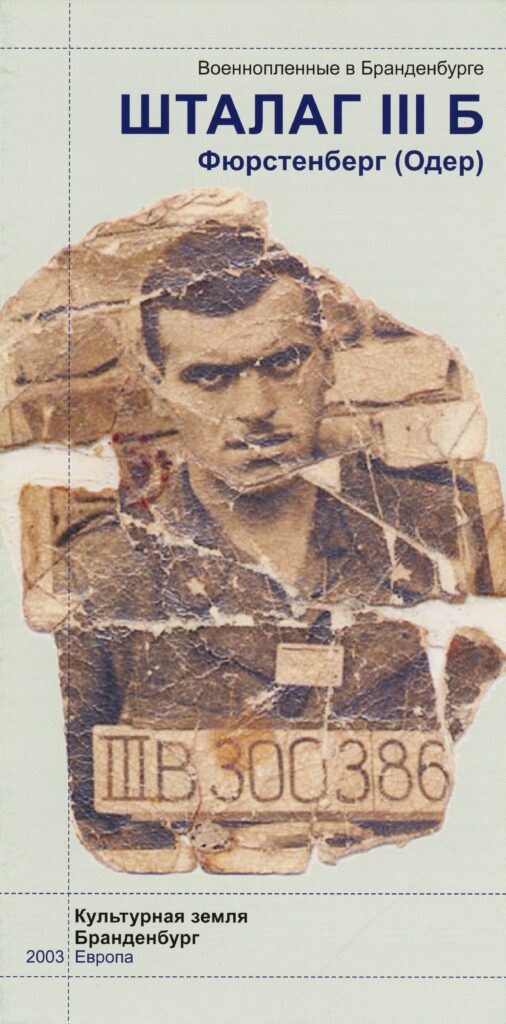

Dépliant en russe sur le Stalag III-B au musée municipal d’Eisenhüttenstadt (Allemagne), dans le quartier de Fürstenberg (Oder). Avec l’aimable autorisation du Städtisches Museum & Galerie, Löwenstraße 4, 15890 Eisenhüttenstadt. Photographie en couleurs, prise de vue effectuée le mercredi 30 octobre 2024. Crédits photographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME.

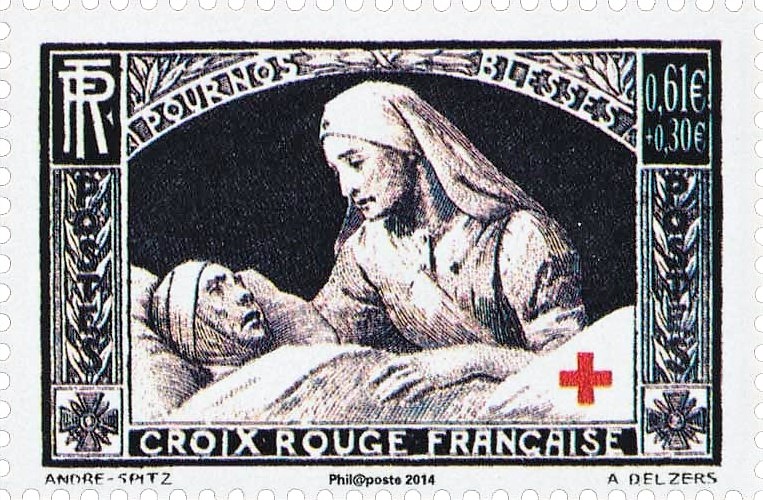

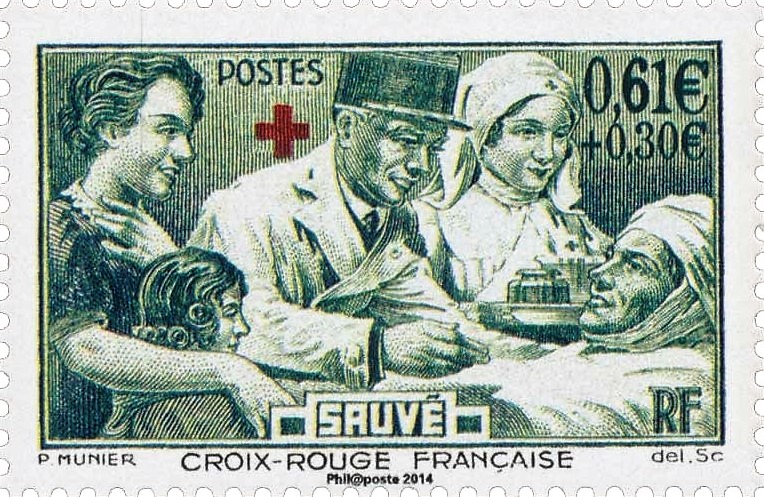

À partir de 1943, le Stalag III-B Fürstenberg (Oder) fait l’objet de visites du Comité international de la Croix-Rouge, chargé de veiller au respect des conventions de Genève. Toutefois, ce contrôle reste très limité.

Si des inspections sont autorisées dans les camps où sont détenus des prisonniers de guerre occidentaux (français, britanniques, américains), les représentants de la Croix-Rouge sont tenus à l’écart des zones de détention réservées aux prisonniers soviétiques, que l’Allemagne nazie ne reconnaît pas comme protégés par ces conventions.

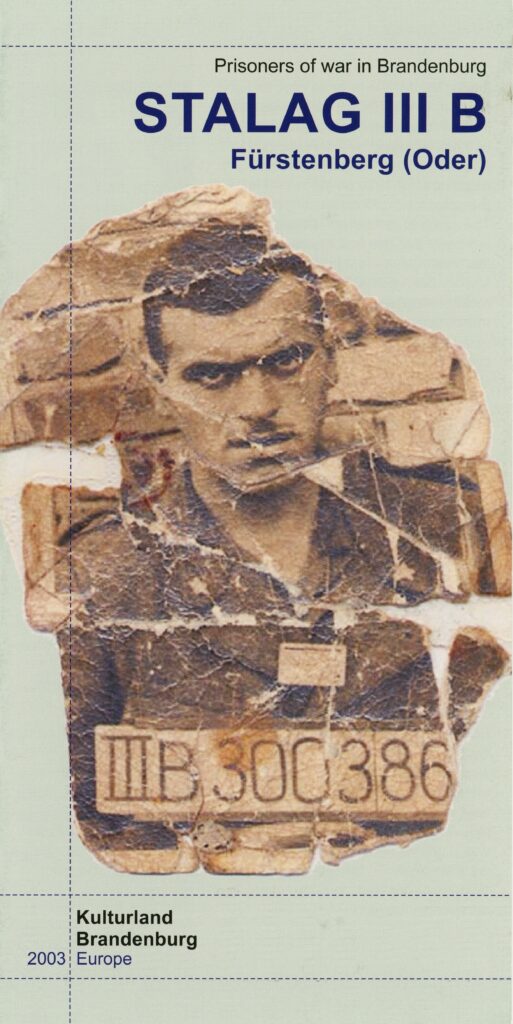

Dépliant en anglais sur le Stalag III-B au musée municipal d’Eisenhüttenstadt (Allemagne), dans le quartier de Fürstenberg (Oder). Avec l’aimable autorisation du Städtisches Museum & Galerie, Löwenstraße 4, 15890 Eisenhüttenstadt. Photographie en couleurs, prise de vue effectuée le mercredi 30 octobre 2024. Crédits photographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME.

L’envoi de colis et les visites, strictement encadrés, ne permettent qu’une intervention restreinte, souvent instrumentalisée par le régime à des fins de propagande.

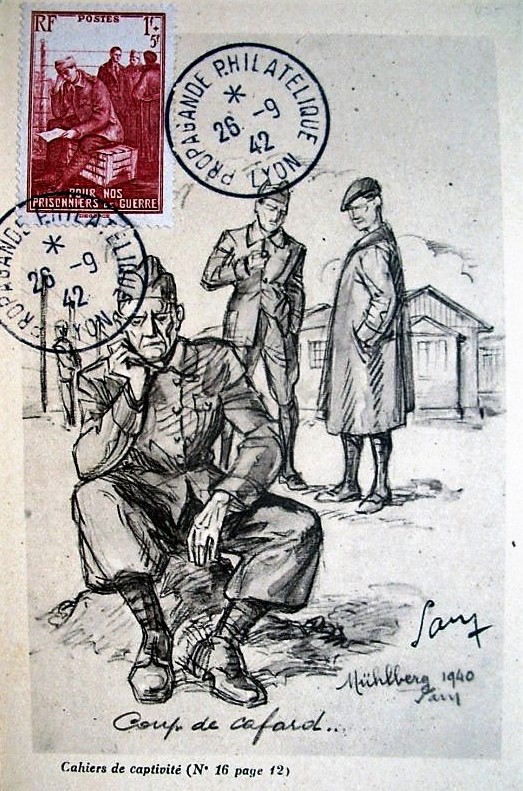

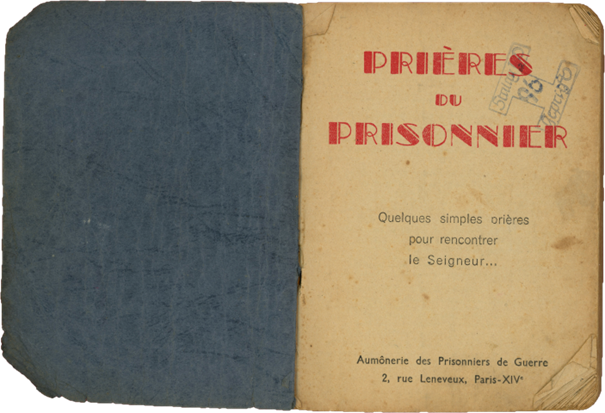

Dans les premiers temps de détention au Stalag III-B Fürstenberg (Oder), des prisonniers français mettent fin à leurs jours[1]. Après le choc de la défaite, la capture, puis les transferts successifs — d’un Frontstalag[2] à un Dulag, puis à un Stalag, souvent entassés dans des wagons à bestiaux —, ils arrivent épuisés, affamés, sans nouvelles de leurs proches.

[1] Six suicides ont été recensés par le bureau d’état civil d’Eisenhüttenstadt.

[2] Abréviation de l’allemand Front-Stammlager, « camp principal de front », ce terme désigne un camp de prisonniers de guerre installé par l’armée allemande à proximité du front, notamment en France occupée, pendant la Seconde Guerre mondiale.

À la gare de marchandises de Fürstenberg (Oder), il leur reste encore plusieurs kilomètres à parcourir à pied, généralement dans l’obscurité. Face à l’incertitude, à l’isolement, à la douleur physique et à la souffrance morale, certains ne supportent plus cette accumulation d’épreuves.

Certains prisonniers français trouvent un peu d’espoir dans la culture, grâce à une partie de baraque transformée en bibliothèque, salle de lecture et de classe, tandis que d’autres se tournent vers la religion, avec une chapelle aménagée dans une autre section de baraque.

Tous endurent des années de privations, de peur et de violences jusqu’à la libération du camp par les Soviétiques à la fin du mois d’avril 1945.

« Вечная слава героям — морякам Краснознаменной ордена Ушакова Днепровской флотилии, павшим в боях за честь, свободу и независимость Советской Родины.

17 апреля 1945 года

Лейтенанты: Ткачёв И.Е., Лосев А.Д.

Старшина I статьи: Черенков И.А.

Старшие краснофлотцы: Ивлев И.Г., Мичник Г.А.

Краснофлотцы: Боровых Д.Т., Бельтиков А.Л., Богданов Е.И., Вандышев Ю.В., Гоголев В.Н., Дорофеев А.Д., Заливин А.М., Каприилов Ф.М., Кузнецов В.Н., Новожилов В.А., Ножаев Н.Х., Половенко Л.Я., Смаковой С.Я., Смирнов И.М., Трофимчук В.Н., Уфумов Ф.Д., Шишкин Е. А., Костылевский Ю.Д. »

Photographie en couleurs, prise de vue effectuée le mardi 29 octobre 2024. Crédits photographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME.

« Gloire éternelle aux héros, marins de la flottille du Dniepr[1] décorée de l’Ordre de l’Étoile rouge[2] et de l’Ordre d’ Ouchakov[3], tombés au combat pour l’honneur, la liberté et l’indépendance de la patrie soviétique.

17 avril 1945

Lieutenants[4] : Tkachov I.E., Losev A.D.

Maître de 1e classe[5] : Tcherenkov I.A.

Matelots-chefs[6] : Ivlev I.G., Mitchnik G.A.

Matelots[7] : Borovykh D.T., Beltikov A.L., Bogdanov E. I., Vandychev Iou.V., Gogolev V. N., Dorofeev A.D., Zalivin A.M., Kapriilov F.M., Kouznetsov V.N., Novojilov V.A., Nojlev N. Kh., Polovenko L. Ia., Smakovoi C. Ia., Smirnov I. M., Trofimtchouk V. N., Ufumov F. D., Chichkine E. A., Kostylevskiï Iou. D. »

[1] La flottille du Dniepr a été rétablie le 20 mars 2024, dans le cadre de la Marine russe.

[2] L’ordre de l’Étoile rouge (Орден Краснoй Звезды), décoration militaire soviétique, a été instituée par décret le 6 avril 1930.

[3] L’ordre d’Ouchakov (Орден Ушакова), distinction honorifique navale, a été créée en Union soviétique le 3 mars 1944. Elle rend hommage à Fiodor Fiodorovitch Ouchakov, un amiral russe du XVIIIe siècle.

[4] Лейтенант (« lieutenant »). Ce grade est approximativement équivalent à « enseigne de vaisseau de première classe » dans la Marine française (code OTAN OF-1 selon le document STANAG 2116).

[5] Старшина 1-й статьи (« maître de première classe »). Ce grade est approximativement équivalent à « maître » dans la Marine française (code OTAN OR-6 selon le document STANAG 2116).

[6] Старший краснофлотец (« marin rouge de première classe »). Ce grade est approximativement équivalent à « quartier-maître de première classe » dans la Marine française (code OTAN OR-4 selon le document STANAG 2116).

[7] Краснофлотец (« marin rouge »). Ce grade est approximativement équivalent à « matelot de deuxième classe » dans la Marine française. Le terme a été remplacé en 1946 par « матрос » (matelot), dénomination plus classique (code OTAN] OR-1 selon le document STANAG 2116).

Photographie en couleurs, prise de vue effectuée le mardi 29 octobre 2024. Crédits photographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME.

![« Gloire éternelle aux héros, marins de la flottille du Dniepr[1] décorée de l'Ordre de l'Étoile rouge[2] et de l'Ordre d' Ouchakov[3], tombés au combat pour l'honneur, la liberté et l'indépendance de la patrie soviétique.

17 avril 1945

Lieutenants[4] : Tkachov I.E., Losev A.D.

Maître de 1e classe[5] : Tcherenkov I.A.

Matelots-chefs[6] : Ivlev I.G., Mitchnik G.A.

Matelots[7] : Borovykh D.T., Beltikov A.L., Bogdanov E. I., Vandychev Iou.V., Gogolev V. N., Dorofeev A.D., Zalivin A.M., Kapriilov F.M., Kouznetsov V.N., Novojilov V.A., Nojlev N. Kh., Polovenko L. Ia., Smakovoi C. Ia., Smirnov I. M., Trofimtchouk V. N., Ufumov F. D., Chichkine E. A., Kostylevskiï Iou. D. »

[1] La flottille du Dniepr a été rétablie le 20 mars 2024, dans le cadre de la Marine russe.

[2] L’ordre de l’Étoile rouge (Орден Краснoй Звезды), décoration militaire soviétique, a été instituée par décret le 6 avril 1930.

[3] L'ordre d'Ouchakov (Орден Ушакова), distinction honorifique navale, a été créée en Union soviétique le 3 mars 1944. Elle rend hommage à Fiodor Fiodorovitch Ouchakov, un amiral russe du XVIIIe siècle.

[4] Лейтенант (« lieutenant »). Ce grade est approximativement équivalent à « enseigne de vaisseau de première classe » dans la Marine française (code OTAN OF-1 selon le document STANAG 2116).

[5] Старшина 1-й статьи (« maître de première classe »). Ce grade est approximativement équivalent à « maître » dans la Marine française (code OTAN OR-6 selon le document STANAG 2116).

[6] Старший краснофлотец (« marin rouge de première classe »). Ce grade est approximativement équivalent à « quartier-maître de première classe » dans la Marine française (code OTAN OR-4 selon le document STANAG 2116).

[7] Краснофлотец (« marin rouge »). Ce grade est approximativement équivalent à « matelot de deuxième classe » dans la Marine française. Le terme a été remplacé en 1946 par « матрос » (matelot), dénomination plus classique (code OTAN] OR-1 selon le document STANAG 2116).

Photographie en couleurs, prise de vue effectuée le mardi 29 octobre 2024. Crédits photographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/05/Stalag-III-B-Rosplatz-flottille-Dniepr-plaque-IMG_0003-683x1024.jpg)

La présence du camp est bien connue de la population locale, et ce d’autant plus qu’une route, le long de laquelle se promènent les habitants, borde les barbelés du Stalag III-B Fürstenberg (Oder).

Avant 1945, Fürstenberg (Oder) fait partie de la province de Brandebourg, qui intègre le royaume de Prusse, puis l’État libre de Prusse sous la République de Weimar et le Troisième Reich. Après la guerre, les Alliés dissolvent officiellement la Prusse en 1947, redistribuant son territoire entre de nouvelles entités administratives.

L’État militaire prussien, fondé sur une armée disciplinée, joue un rôle clé dans l’unification de l’Allemagne sous Bismarck au XIXe siècle. Bismarck utilise les guerres pour créer l’Empire allemand.

Plus tard, Adolf Hitler radicalise ce militarisme pour mener des guerres d’agression[1] et commettre des atrocités durant la Seconde Guerre mondiale. Le procès de Nuremberg met en lumière la fois la continuité et la rupture entre ces deux périodes.

[1] Invasions menées par l’Allemagne nazie et ses alliés pour étendre leur territoire et imposer leur idéologie.

Le général Hermann Reinecke (1888-1973), chef de l’Office général de la Wehrmacht[1], acteur central de la politique répressive à l’égard des prisonniers de guerre et du travail forcé[2], est jugé pour cela puis a vu sa peine réduite[3].

[1] L’AWA (Allgemeines Wehrmachtamt, ou Office général de la Wehrmacht) était un service central de l’Oberkommando der Wehrmacht (OKW), le haut commandement militaire du IIIe Reich. Il gérait les affaires administratives générales des forces armées, dont l’organisation, la législation militaire, le personnel et la coordination entre les différentes armes.

[2] Le procès de Nuremberg s’est tenu du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946 au palais de justice de Nuremberg. Ce tribunal militaire international a jugé les principaux responsables nazis pour leurs crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crimes contre la paix.

[3] Condamné à la réclusion à perpétuité en 1948 pour crimes de guerre, il a été libéré en 1954, dans le contexte du réarmement de la RFA (République fédérale d’Allemagne). Il incarne pourtant le type du général étroitement lié au régime nazi.

Pour de nombreux autres officiers de la Wehrmacht impliqués dans la gestion des camps de prisonniers, les poursuites ne sont pas à la hauteur de ce qu’elles auraient dû être, ces derniers occupant, quelques années après la Seconde Guerre mondiale, des postes importants dans la Bundeswehr[1].

[1] La Bundeswehr est l’armée nationale, créée en 1955 après la Seconde Guerre mondiale pour défendre la RFA dans le cadre de l’OTAN.

La loi Dreher du 1er octobre 1968 entraîne l’arrêt de nombreuses procédures judiciaires pour crimes nazis, en fixant un délai de prescription à vingt ans, empêchant ainsi de juger de nombreux responsables.

Quant au Stalag III-B Fürstenberg (Oder), il demeure aujourd’hui absent de l’espace public : aucune signalétique, aucun transport en commun ne permet d’y accéder, et les brochures touristiques l’ignorent totalement.

Enfoui sous des friches industrielles ou dissimulé sous la terre, il semble littéralement effacé du paysage – comme enseveli sous une chape de béton, matérielle et mémorielle. Cette disparition interroge : comment un site d’une telle importance historique a-t-il pu être relégué au silence spatial et symbolique ?

![Tenue de prisonnier de guerre [Kg F = Kriegsgefangener] au musée d'histoire locale de Luckenwalde (HeimatMuseum Luckenwalde), prise de vue effectuée le mercredi 29 mars à Luckenwalde (Allemagne). Crédits photographiques : © 2020 laromagne.info par Marie-Noëlle ESTIEZ BONHOMME.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/05/HeimatMuseum-Luckenwalde-Allemagne-tenue-de-Kriegsgefangener-1-scaled.jpg)

![Bibliothèque universitaire Saint-Charles (Montpellier), 940.547 2 DOC, Ministère de la Guerre, État-major de l'armée, 5e bureau, Documentation sur les camps de prisonniers de guerre : secret, Paris : Ministère de la Guerre. Etat-major de l'armée, [1945], 1 volume, 493 p., [14] cartes en couleurs, page 52.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/05/Documentation-sur-les-camps-des-prisonniers-de-guerre-p.-52.jpg)

![Bibliothèque universitaire Saint-Charles (Montpellier), 940.547 2 DOC, Ministère de la Guerre, État-major de l'armée, 5e bureau, Documentation sur les camps de prisonniers de guerre : secret, Paris : Ministère de la Guerre. Etat-major de l'armée, [1945], 1 volume, 493 p., [14] cartes en couleurs, page 72.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2023/05/Documentation-sur-les-camps-des-prisonniers-de-guerre-p.-72.jpg)