Jean Roland Boudsocq naît le 2 juin 1705 à La Romagne[1]. Il est le quatrième enfant du couple formé par Henry Boutsocq[2] et Jeanne Dehaulme. Il est baptisé par le prieur curé du village, Louis Potin, qui officie dans la paroisse Saint-Jean[3] de La Romagne depuis mai 1704. Son parrain est Roland Dehaulme (duquel il reçoit le prénom), et sa marraine, Marguerite Dehaulme.

[1] Archives départementales des Ardennes, EDEPOT/ROMAGNE[LA]/E 23 [série EDEPOT = archives communales déposées, sous-série EDEPOT/ROMAGNE[LA] = fonds concernant La Romagne ; série E = registres paroissiaux et d’état civil, baptêmes, mariages, sépultures, sous-série E 23 = années 1703-1712], page non paginée, vue 9/32, consultable en ligne.

[2] D’après les registres des tailles de 1708, conservés aux archives départementales de la Marne, site de Châlons-en-Champagne, il serait hôtelain, c’est-à-dire aubergiste, cabaretier, hôtelier, hôte, celui chez qui on loge.

[3] L’Evangéliste.

L’absence d’acte de mariage[1] fait que la filiation des parents ne peut être attestée avec certitude. Sont-ils des descendants de la famille Boudsocq qui a donné son nom à une cense proche de La Romagne[2] ? Le sont-ils de ceux qui ont essaimé dans les villages voisins ? Aucun document ne permet de l’affirmer.

[1] Tous les registres BMS (baptêmes mariages sépultures) de l’année 1700 ont disparu.

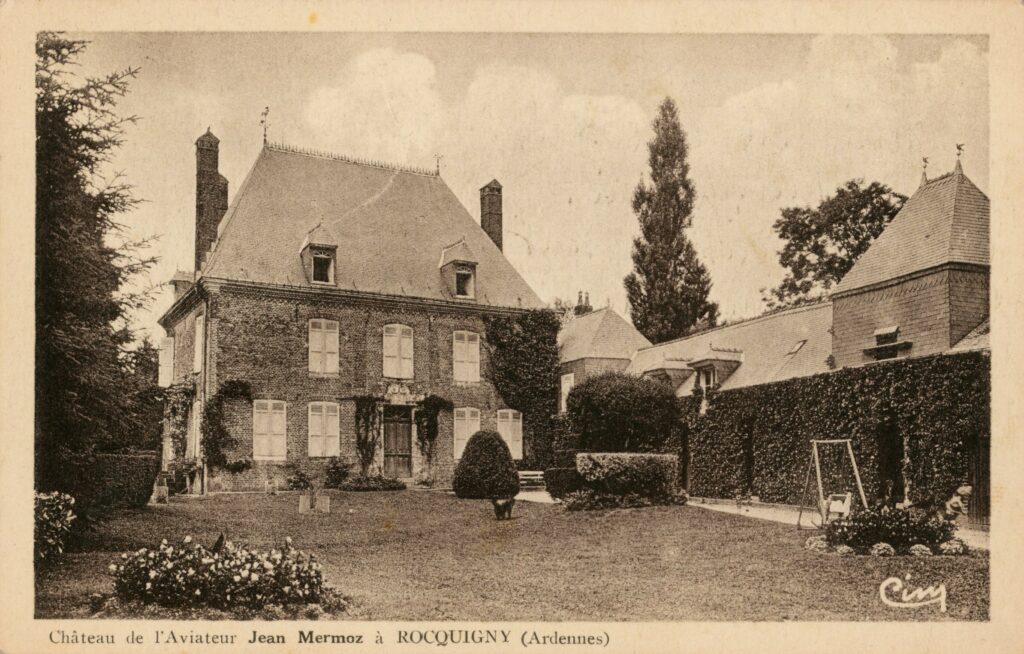

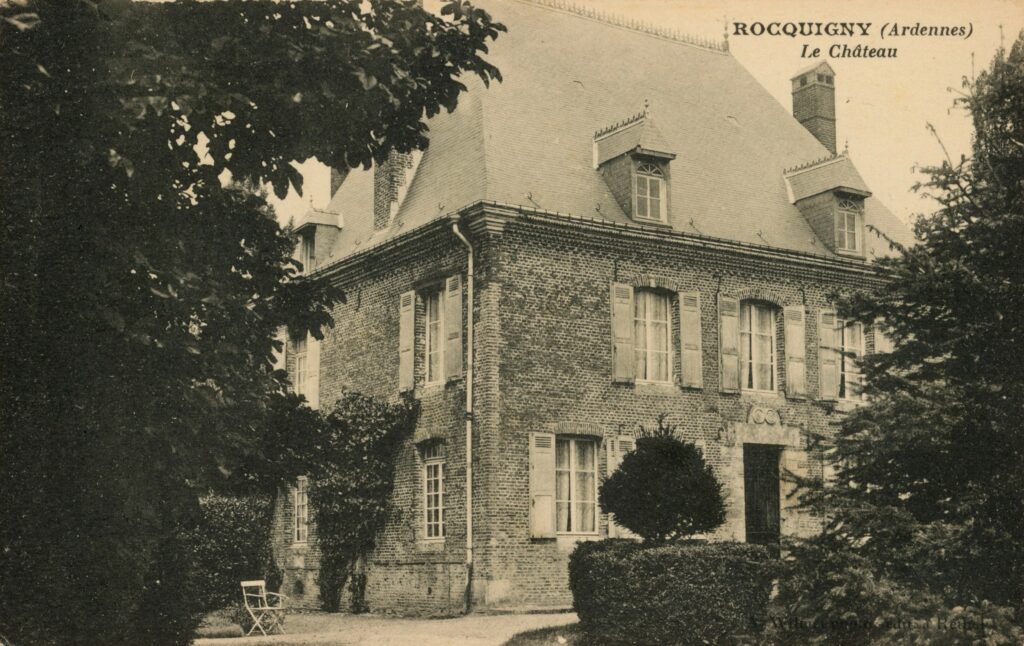

[2] Située sur la route menant de Rocquigny (Ardennes) à Rubigny (Ardennes).

L’aînée des enfants est une fille, Jeanne, née certainement en décembre 1700. Elle meurt[1] âgée de 11 mois, le 1er octobre 1701, et est inhumée dans le cimetière paroissial.

[1] Archives départementales des Ardennes, EDEPOT/ROMAGNE[LA]/E 1 [série EDEPOT = archives communales déposées, sous-série EDEPOT/ROMAGNE[LA] = fonds concernant La Romagne ; série E = registres paroissiaux et d’état civil, baptêmes, mariages, sépultures, sous-série E 1 = années 1693-1702], page non paginée, vue 32/38, consultable en ligne.

François[1], le deuxième enfant, né probablement le 24 février[2] 1702 décède[3] alors qu’il est âgé de dix-sept jours, soit vers le 13 mars suivant[4].

[1] Archives départementales des Ardennes, EDEPOT/ROMAGNE[LA]/E 1 [série EDEPOT = archives communales déposées, sous-série EDEPOT/ROMAGNE[LA] = fonds concernant La Romagne ; série E = registres paroissiaux et d’état civil, baptêmes, mariages, sépultures, sous-série E 1 = années 1693-1702], page non paginée, vue 35/38, consultable en ligne.

[2] Les ratures rendent difficile la lecture du jour.

[3] Archives départementales des Ardennes, EDEPOT/ROMAGNE[LA]/E 1 [série EDEPOT = archives communales déposées, sous-série EDEPOT/ROMAGNE[LA] = fonds concernant La Romagne ; série E = registres paroissiaux et d’état civil, baptêmes, mariages, sépultures, sous-série E 1 = années 1693-1702], page non paginée, vue 35/38, consultable en ligne.

[4] Les deux actes cités supra se suivent sur le registre.

Deux autres enfants naissent ensuite, Nicolas le 23 juin 1707[1], et Antoine le 19 septembre 1712[2].

[1] Archives départementales des Ardennes, EDEPOT/ROMAGNE[LA]/E 23 [série EDEPOT = archives communales déposées, sous-série EDEPOT/ROMAGNE[LA] = fonds concernant La Romagne ; série E = registres paroissiaux et d’état civil, baptêmes, mariages, sépultures, sous-série E 23 = années 1703-1712], page non paginée, vue 16/32, consultable en ligne.

[2] Archives départementales des Ardennes, EDEPOT/ROMAGNE[LA]/E 23 [série EDEPOT = archives communales déposées, sous-série EDEPOT/ROMAGNE[LA] = fonds concernant La Romagne ; série E = registres paroissiaux et d’état civil, baptêmes, mariages, sépultures, sous-série E 23 = années 1703-1712], page non paginée, vue 31/32, consultable en ligne.

Jean Roland à dix ans lorsque ses parents décèdent à quelques jours d’intervalle : le père disparaît le 2 août 1715, la mère le 14 août suivant[1].

[1] Archives départementales des Ardennes, EDEPOT/ROMAGNE[LA]/E 2 [série EDEPOT = archives communales déposées, sous-série EDEPOT/ROMAGNE[LA] = fonds concernant La Romagne ; série E = registres paroissiaux et d’état civil, baptêmes, mariages, sépultures, sous-série E 2 = années 1713-1721], page non paginée, vue 12/34, consultable en ligne.

Nul ne sait ce que devient cette fratrie : les registres des actes BMS[1] de La Romagne ont disparu pour la période de 1722 à 1732, et ceux qui leur sont postérieurs restent muets à son sujet. Seul apparaît dans ces derniers un Jacques Boudsocq, qui se révèle être né à Rocquigny et marié en 1713 à La Romagne. La recherche dans les registres des tailles est, elle aussi, infructueuse pour cette période et au-delà. De même, on ne retrouve plus aucune trace de membres de la famille Deheaulme.

[1] Baptêmes, mariages, sépultures.

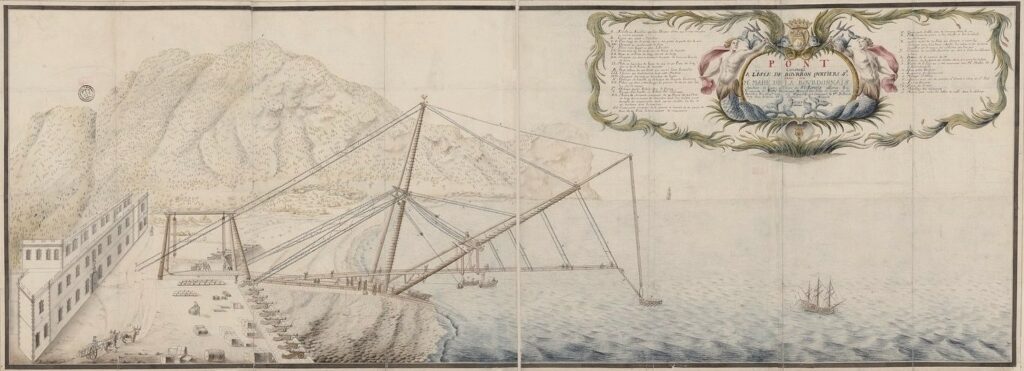

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, IFN-53105357, Plan de Lille de Bourbon sur les mémoires des S[ieu]rs Boucher et Feuilly, 1710, carte manuscrite en couleur, échelle de 5 lieues [= 11 cm], 41,5 × 54,5 cm, note manuscrite historique sur la prise de possession de l’île entre 1642 et 1664, image cartographique sans médiation, reproduite d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, GE SH 18 PF 218 DIV 2 P 11/1 D, consultable en ligne sur Gallica.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Ile-Bourbon-memoires-Boucher-Feuilly-carte-BnF-1710-GE-SH-18-PF-218-DIV-2-P-11-1-D-1024x773.jpeg)

Cependant, une preuve de son existence et de son changement de vie apparaît en 1729, lorsqu’il est répertorié[1] sur l’île Bourbon. Comment a-t-il eu connaissance de la colonisation de cette île, située dans l’Océan Indien à plus de douze mille lieues[2] de son village natal, pour commencer une vie totalement différente de celle qu’il a vécue dans le territoire continental?

Qu’a-t-il ressenti en entreprenant un aussi long voyage ? Sur ces différents points, comme sur la première année de son installation dans l’île, on ignore tout, si ce n’est que cette aventure débute par un très long voyage…

[1] Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMM-841690, Ricquebourg, Lucien-Jacques-Camille. Dictionnaire généalogique des familles de l’île Bourbon (La Réunion), 1665-1810. Rosny-sur-Seine : L.J.C. Ricquebourg, 1983. 3 vol., LXI-2881 p. ; 21 cm. Imprimé en Mayenne : Imprimerie de la Manutention. Bibliographie p. VI., notice de la page 1235, consultable sur place en bibliothèque de recherche, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 16-LM2-658 (1).

[2] Environ mille trois cent soixante « lieues de Paris », soit neuf mille deux cents kilomètres en distance à vol d’oiseau ((orthodromique) ; entre deux mille sept cents et trois mille cent « lieues de Paris », soit de dix mille cinq cents à douze mille kilomètres en distance réelle par trajet maritime.

![Musée national de la marine. Citadelle de Port-Louis : souvenir de visite. Rédigé par Anne Belaud-de Saulce. [Paris] : musée national de la marine, 2022. 63 p. : illustrations en couleur ; 22 cm. (Souvenirs de visite). Bibliographie p. 62. Glossaire. Impression : Saint-Thonan, Imprimerie Cloître. (Exemplaire conservé dans la collection personnelle de l’auteure.)](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Musee-national-de-la-marine.-Citadelle-de-Port-Louis-premiere-couverture-749x1024.jpg)

![Musée national de la marine. Citadelle de Port-Louis : souvenir de visite. Rédigé par Anne Belaud-de Saulce. [Paris] : musée national de la marine, 2022. 63 p. : illustrations en couleur ; 22 cm. (Souvenirs de visite). Bibliographie p. 62. Glossaire. Impression : Saint-Thonan, Imprimerie Cloître. (Exemplaire conservé dans la collection personnelle de l’auteure.)](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Musee-national-de-la-marine.-Citadelle-de-Port-Louis-quatrieme-couverture-744x1024.jpg)

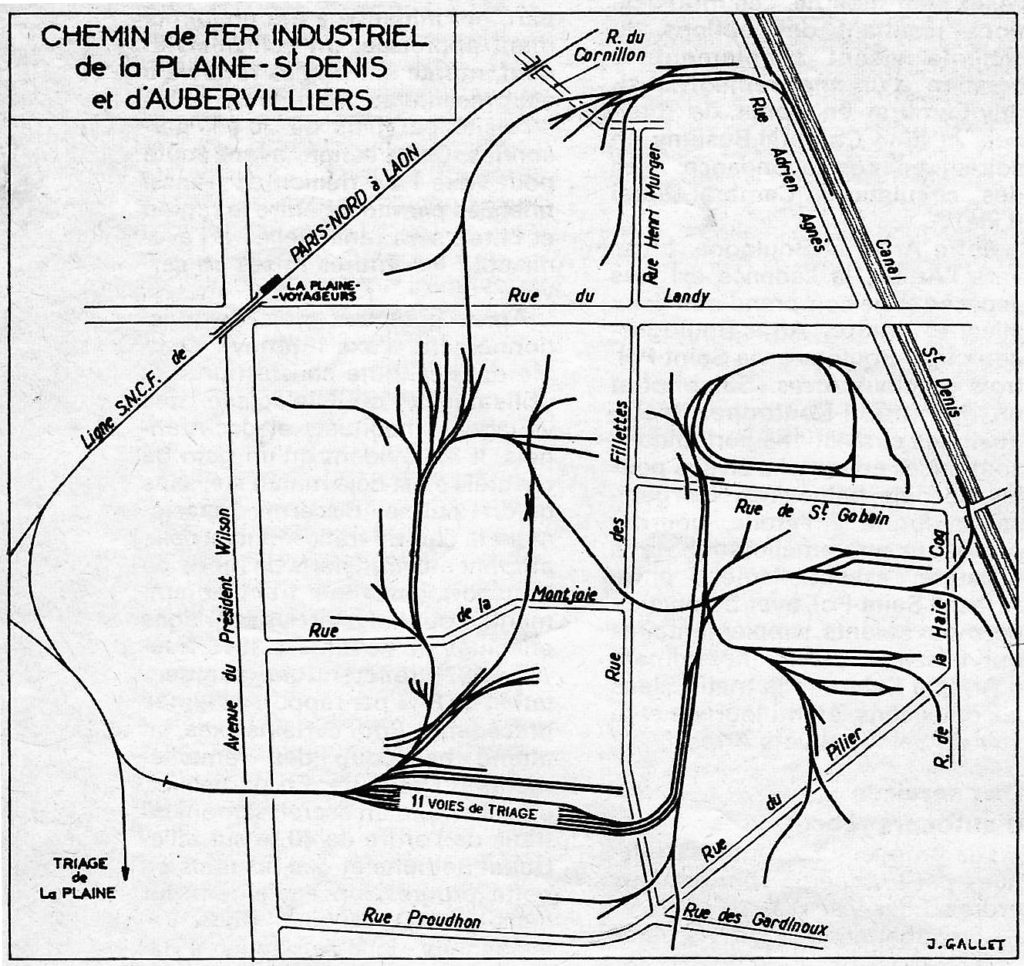

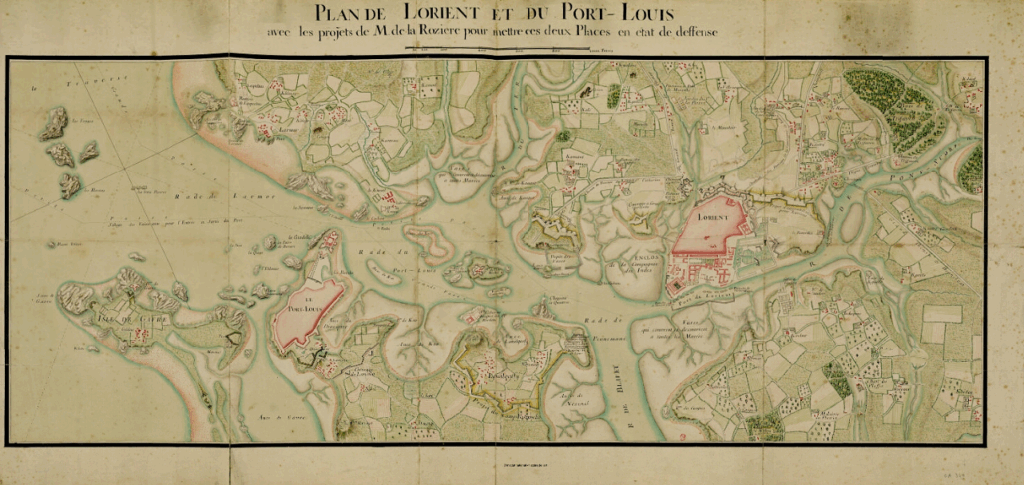

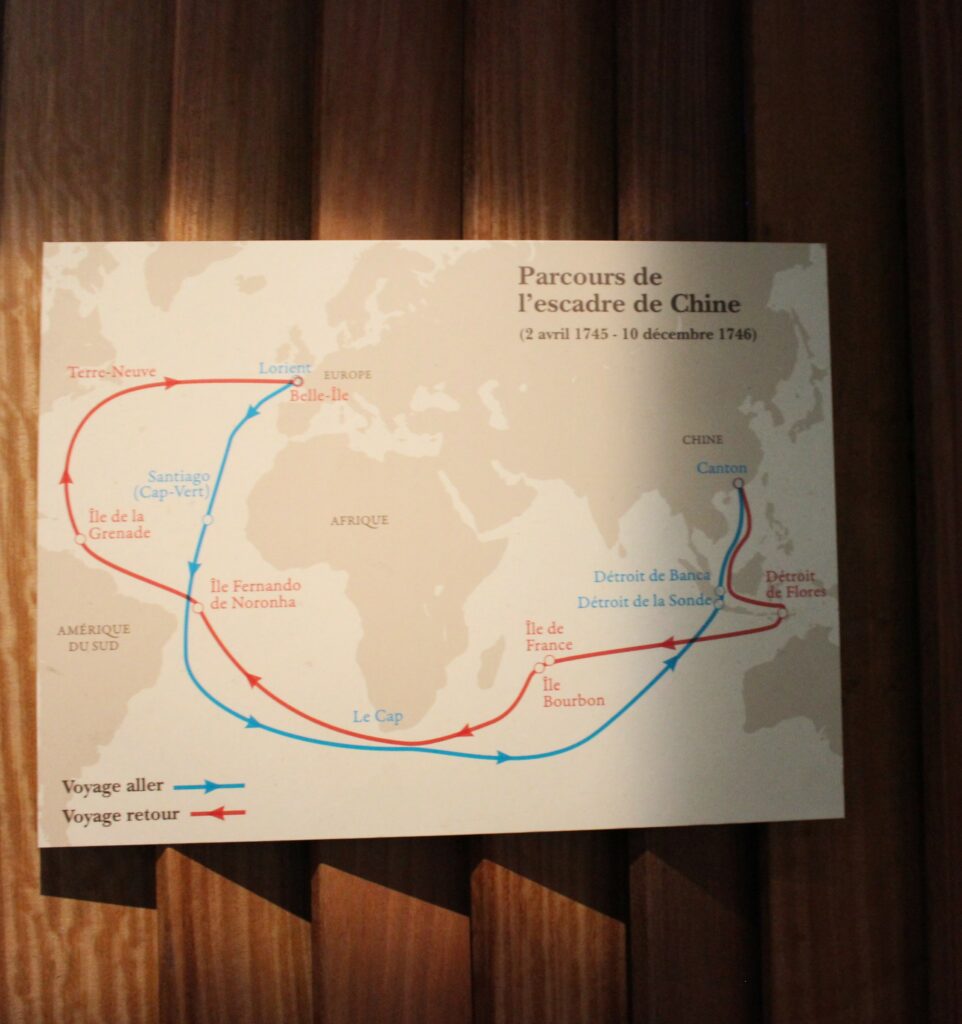

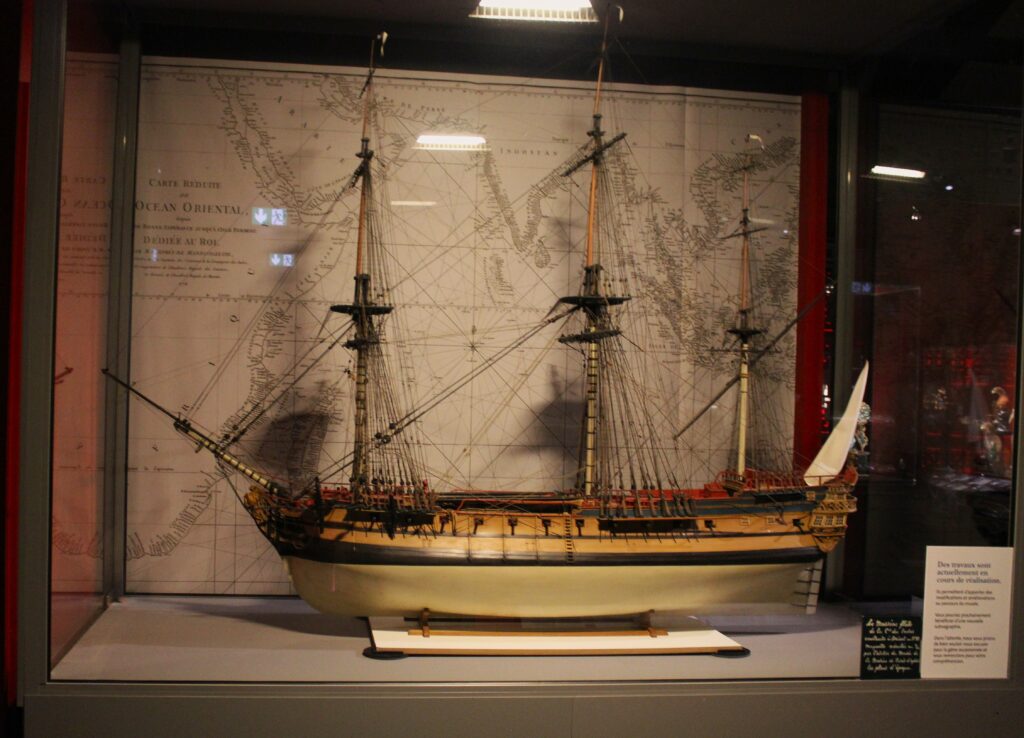

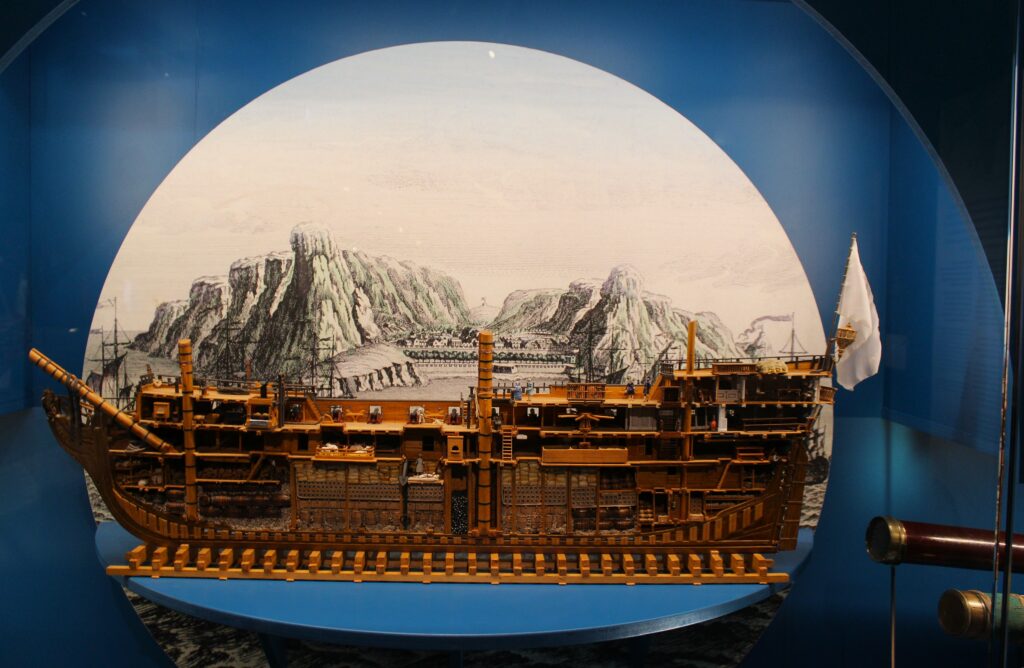

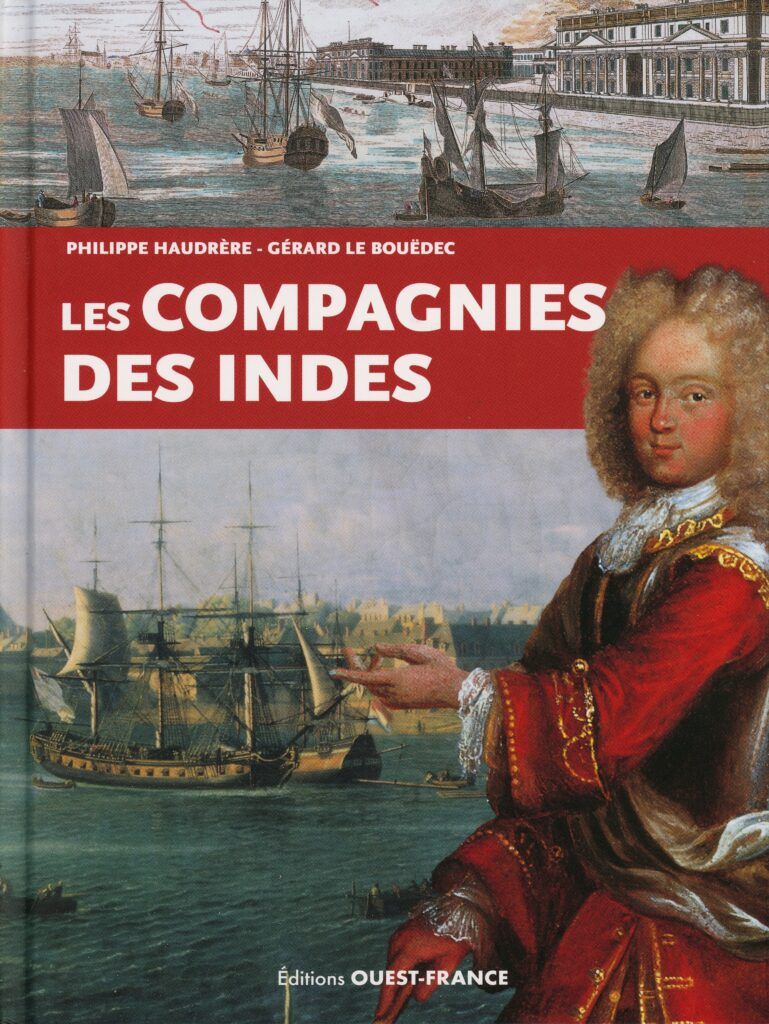

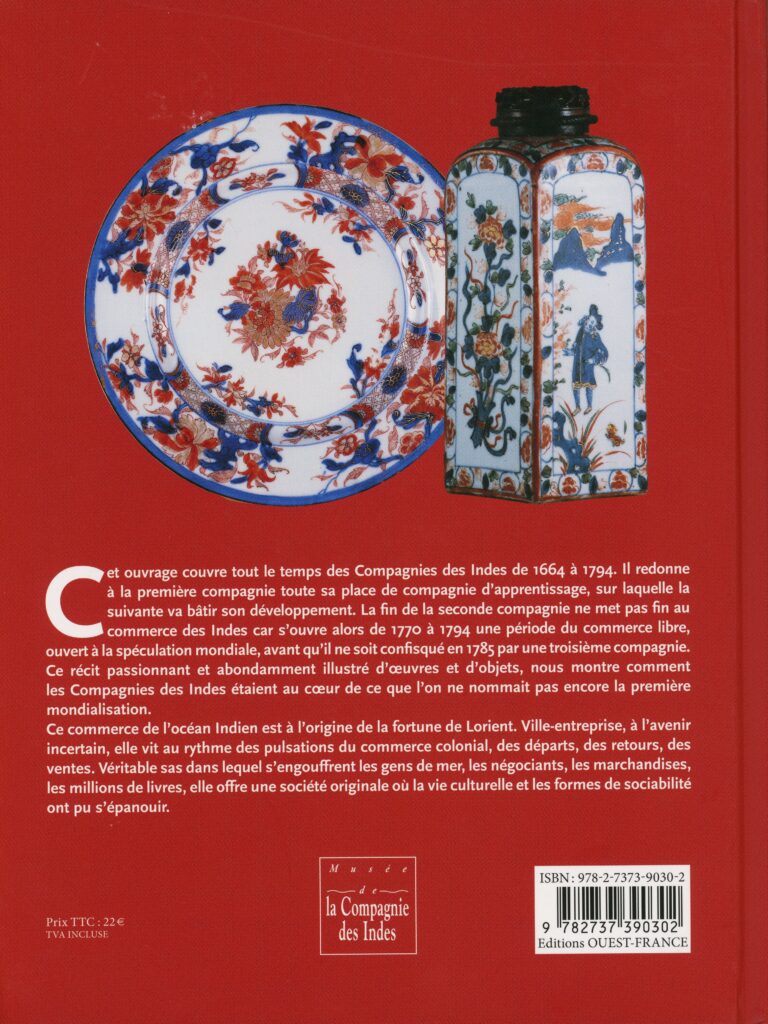

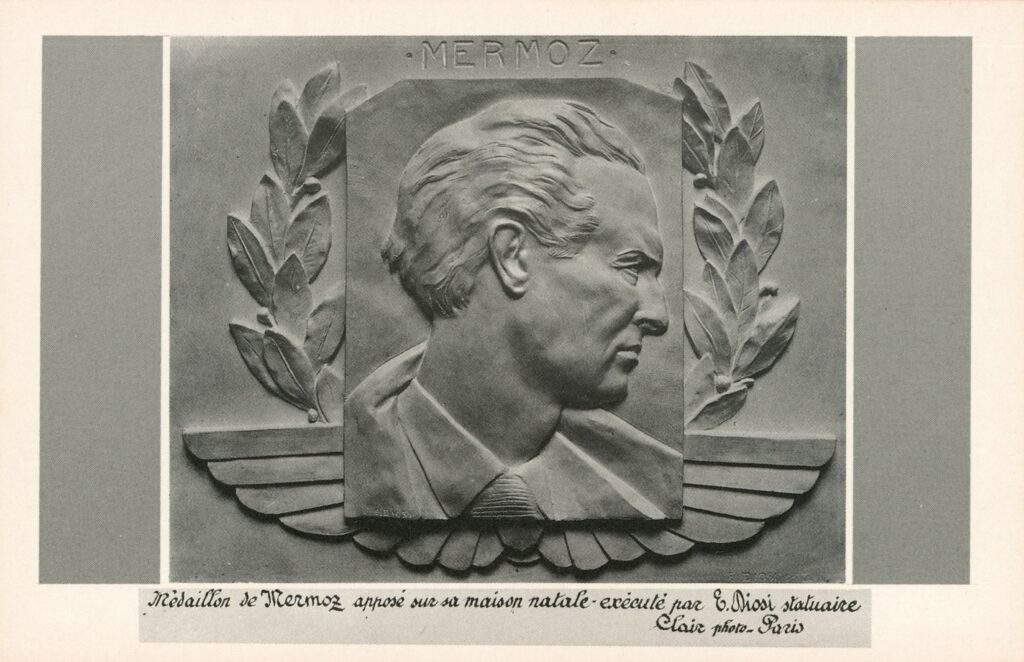

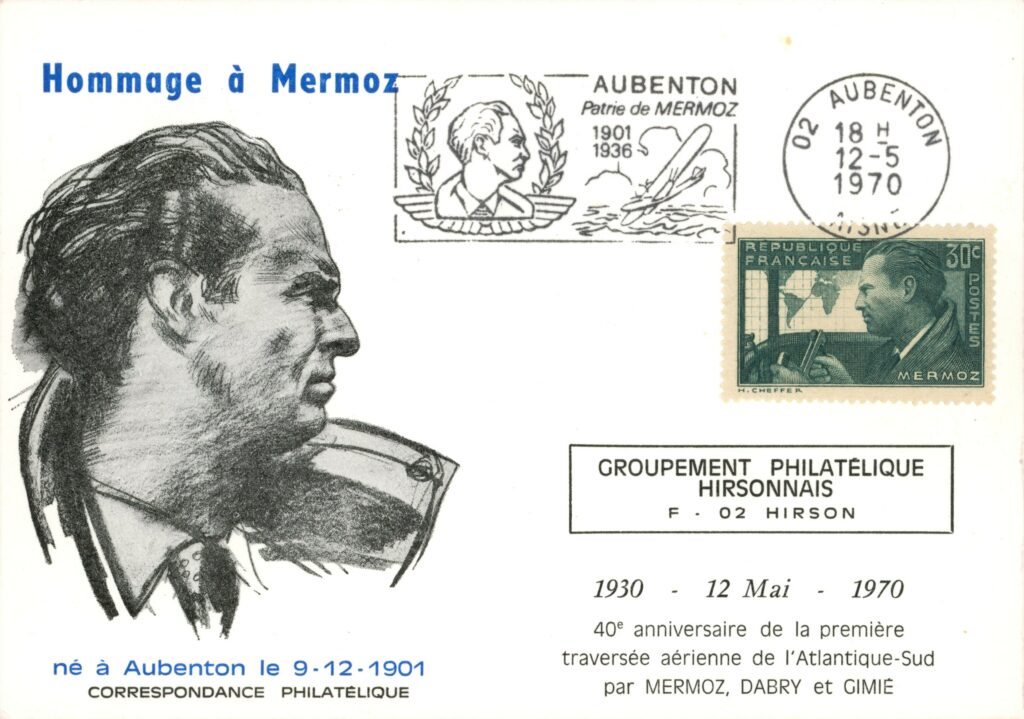

Selon les règles de la navigation à voile de l’époque, et le lieu de destination, le voyage peut prendre des mois, voire un an pour les destinations les plus lointaines. Le départ se fait en général de Lorient[1], et plus précisément de Port-Louis[2], une citadelle[3] fortifiée, entre novembre et février pour la Chine, décembre et mars pour l’Inde, mars et avril pour l’île Bourbon[4].

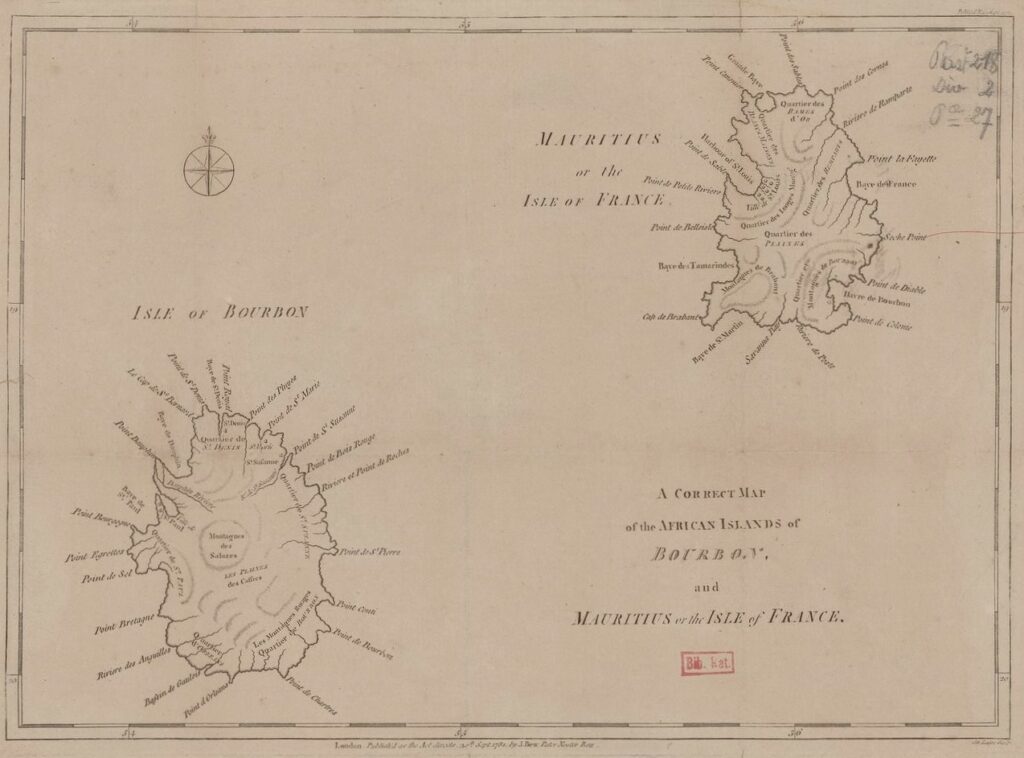

Des escales sont prévues au Cap de Bonne-Espérance[5], que l’on atteint en général au bout de quatre à cinq mois, puis à Madagascar, aux îles Bourbon[6] ou de France[7].

[1] Commune située actuellement dans le département du Morbihan, en région Bretagne.

[2] Commune située actuellement dans le département du Morbihan, en région Bretagne.

[3] Musée national de la marine (Port-Louis, Morbihan). Citadelle de Port-Louis : souvenir de visite. Rédigé par Anne Belaud-de Saulce. [Port-Louis] : musée national de la marine (Port-Louis, Morbihan), 2022. 63 p. : illustrations en couleur ; 22 cm. (Souvenirs de visite). Bibliographie p. 62. Glossaire. Impression : Saint-Thonan, Imprimerie Cloître. (Exemplaire conservé dans la collection personnelle de l’auteure.)

[4] Haudrère, Philippe. « Les Voyages », dans Les Compagnies des Indes, nouvelle édition augmentée et mise à jour, direction Philippe Haudrère et Gérard Le Bouëdec ; avec la participation du musée de la Compagnie des Indes (Port-Louis, Morbihan), Brigitte Nicolas et Louis Mézin. Rennes : Éditions Ouest-France, 2024, p. 67-82. 1 vol. (171 p.) : illustrations en couleurs ; 27 cm. Imprimé à Palaiseau : Imprimerie PPO Graphic. Bibliographie p. 166-168. (Exemplaire provenant de la collection personnelle de l’auteure.)

[5] Éperon rocheux situé actuellement dans la région du Cap-Occidental, en Afrique du Sud.

[6] La Réunion, actuellement département et région d’outre-mer français (DROM).

[7] L’île Maurice, actuellement territoire principal de la république du même nom.

Là-bas, au flanc d’un mont couronné par la brume,

Les Filaos – Léon Dierx, né à Saint-Denis (La Réunion) le 10 mars 1838 et mort à Paris le 11 juin 1912.

Entre deux noirs ravins roulant leurs frais échos,

Sous l’ondulation de l’air chaud qui s’allume

Monte un bois toujours vert de sombres filaos.

A l’arrivée, il découvre un milieu naturel, dont on peut se faire une idée grâce aux descriptions et aux récits de navigateurs, et qui est à l’opposé de ce qu’il connaissait en quittant le royaume de France.

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, IFN-8595762, L’Isle de Bourbon anciennement dicte Isle de Mascaregne, [17ᵉ siècle], carte imprimée, 18 × 20,5 cm, figurant des poissons et des navires à voiles, image cartographique sans médiation, reproduite d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, GE DD-2987 (8415), consultable en ligne sur Gallica.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Ile-Bourbon-Mascareignes-carte-BnF-1600-1699-GE-DD-2987-8415-1024x910.jpeg)

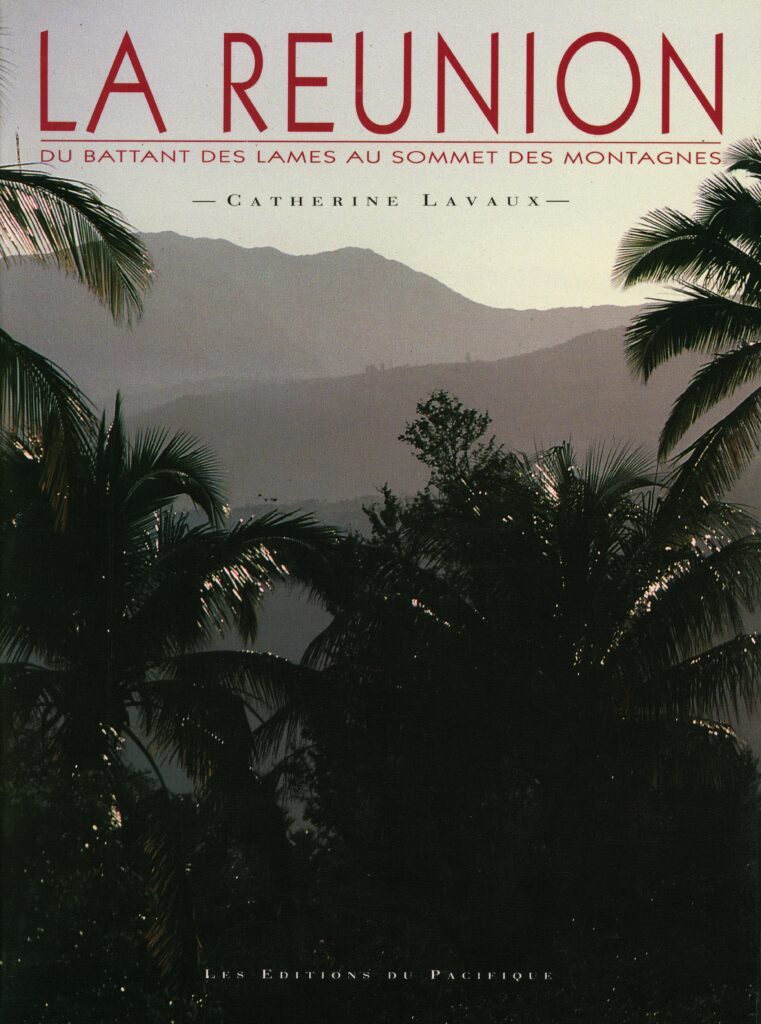

L’île Bourbon est une terre volcanique située au cœur de l’océan Indien[1]. Elle est dominée par deux sommets majeurs : le Piton des Neiges et le Piton de la Fournaise. D’une superficie d’environ deux mille cinq cents kilomètres carrés, elle est entièrement recouverte de forêts au moment de sa découverte.

Ces forêts varient selon l’altitude et abritent des essences spécifiques[2] telles que les tamarins[3], les calumets de Bourbon[4] et les fougères arborescentes[5]. Deux zones échappent toutefois à ce couvert forestier : elles se caractérisent par des paysages de savane ou de bruyère.

[1] Lavaux, Catherine. La Réunion : du battant des lames au sommet des montagnes. Paris : Éditions du Pacifique, 1991. 383 p. : illustrations ; 23 cm. Bibliographie p. 380. Index. (Exemplaire conservé dans la collection personnelle de l’auteure.)

[2] Indigènes ou autochtones, voire endémiques pour certaines d’entre elles.

[3] Le « Petit Tamarin des Hauts » correspond à Sophora denudata Bory, 1804, tandis que le « Tamarin des Hauts » désigne Acacia heterophylla (Lam.) Willd., 1806. Voir les notices descriptives consultables en ligne sur le site du parc national de La Réunion.

[4] Nastus borbonicus J. F. Gmel., 1791, notice descriptive consultable en ligne sur le site de l’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN).

[5] Cyathea glauca Bory, 1804 (Fanjan femelle) et Cyathea borbonica Desv., 1811 (Fanjan mâle). Voir les notices descriptives consultables en ligne sur le site du parc national de La Réunion.

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, IFN-8595761, I. do Mascarenhas, [16e siècle], carte imprimée, 11,5 × 16 cm, pagination : 8, image cartographique sans médiation, reproduite d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, GE DD-2987 (8414), consultable en ligne sur Gallica.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Mascareignes-carte-BnF-1500-1599-GE-DD-2987-8414-1024x754.jpeg)

Cette île fait partie de l’archipel des Mascareignes[1], nom donné en l’honneur du navigateur portugais Pedro Mascarenhas[2]. Durant une trentaine d’années, sa côte n’est qu’un point de relâche[3] pour les navires, qui peuvent ainsi se ravitailler en eau.

[1] Il se compose des îles de La Réunion, Maurice et Rodrigues.

[2] Né vers 1484 à Mértola (Portugal) et décédé le 23 juin 1555 à Goa (Inde).

[3] Relâcher signifie dans le vocabulaire de la navigation « s’arrêter, faire escale en un lieu, souvent en fonction des nécessités de la navigation ou d’incidents imprévus. La tempête les obligea à relâcher. Le navire a relâché à Brest. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

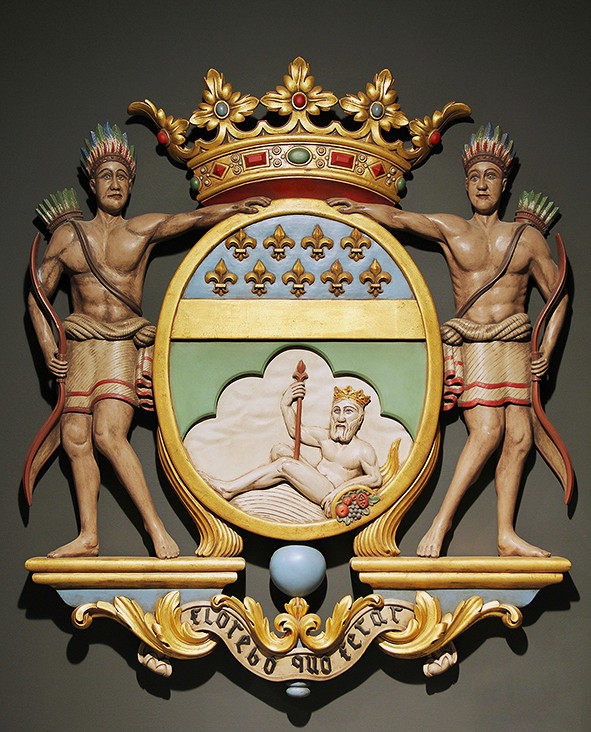

Jacques Pronis[1], agent de la Compagnie française d’Orient (1642-1664), créée par Richelieu, fonde la colonie de Fort-Dauphin[2] à Madagascar, qu’il gouverne. Ses manières de faire provoquent la colère et la révolte de certains colons. En 1646, il exile sur l’île « Bourbon[3] » quelques mutins, qui y resteront jusqu’en 1649.

[1] Ou Jacques de Pronis (6 octobre 1619, La Rochelle – 23 mai 1655, Madagascar), administrateur colonial français, actif au XVIIe siècle, notamment dans la région de l’océan Indien.

[2] Ou Tôlanaro, commune située actuellement dans le district de Taolanaro, la région Anosy, la province de Toliara, à Madagascar.

[3] Elle n’est pas nommée ainsi à cette époque. L’île aujourd’hui connue sous le nom de La Réunion a porté diverses appellations au fil de son histoire : d’abord désignée sous la dénomination de Santa Apolonia, en référence au jour de la Sainte Apolline, sur les cartes portugaises, elle devint l’île Bourbon en 1649 sous la domination française, rebaptisée Île de La Réunion en 1793 lors de la Révolution, temporairement appelée Île Bonaparte entre 1806 et 1810, avant de retrouver le nom d’île Bourbon après 1815, pour finalement reprendre définitivement le nom de La Réunion après 1848.

La colonisation ne devient effective qu’à partir de la disparition de la Compagnie française de l’Orient, et de la création par Colbert de la Compagnie des Indes orientales (1664-1719) : celle-ci répond à la volonté de Louis XIV de développer la puissance maritime de la France, et de contrecarrer le commerce des Anglais et des Hollandais.

Ces derniers, présents sur l’île Mauritius[1], l’abandonnent en 1715, si bien que les Français la récupèrent au nom du roi de France et s’y installent. Elle prend alors le nom d’île de France.

[1] Nom donné par les navigateurs portugais.

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, IFN-8595768, Plan de l’isle de Bourbon, [17e siècle], carte manuscrite, 38,5 × 49 cm, présence d’une rose des vents, image cartographique sans médiation, reproduite d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, GE DD-2987 (8421), consultable en ligne sur Gallica.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Ile-Bourbon-carte-BnF-1600-1699-GE-DD-2987-8421-1024x794.jpeg)

Lorsque la colonisation de l’île Bourbon est décidée, la Compagnie des Indes recrute pour en faire des colons, des artisans de différents corps de métier, mais aussi des soldats, dont elle exige qu’ils aient un métier civil.

Elle fait construire par des esclaves, qui viennent majoritairement de Madagascar, des habitations en bois, des magasins, des entrepôts, des bâtiments administratifs, etc. Étienne Régnault, ancien commis aux écritures de Colbert, est le premier gouverneur de l’île de Bourbon du 5 août 1665 au 8 mai 1671.

Une partie de la forêt de l’île disparaît au début du XVIIIe siècle avec :

- l’accélération de la colonisation ;

- l’accroissement d’une population qui a besoin de terres pour les cultures vivrières ;

- la construction d’une flotte pour transporter les marchandises, acheminer (gratuitement) les missionnaires évangélisateurs, et défendre les biens et les personnes[1].

[1] Cependant, en cas de « fortune de mer » (tempêtes, naufrages, abordages, avaries, etc.), la flotte royale lui prête assistance.

A partir du peuplement de cette île, les navires (dont certains appartiennent à des corsaires[1] ou des pirates[2]) se procurent aussi des denrées alimentaires diverses, pour que les escadres[3] soient en mesure de poursuivre leurs voyages jusqu’aux comptoirs de l’Inde, et que l’équipage puisse résister au scorbut[4].

[1] « Bâtiment qui, en temps de guerre, était armé en course par des particuliers en vertu d’une commission du gouvernement. » et, par métonymie, le « capitaine commandant un tel bâtiment. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[2] « Aventurier qui se livre au brigandage sur mer, membre d’un équipage qui attaque et pille des navires marchands. », selon le Dictionnaire de l’Académie française. [Nota bene : le flibustier est un « aventurier appartenant aux bandes de pirates qui, au XVIIe et au XVIIIe siècle, écumaient les mers des Antilles. »]

[3] « Force navale, d’importance variable, composée de bâtiments de combat de divers types, placés sous les ordres d’un officier général. », terme utilisé dans le domaine de la marine militaire, selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[4] « Maladie due à une carence en vitamine C, qui se manifeste par des hémorragies, des troubles gastro-intestinaux, le déchaussement des dents et une cachexie progressive pouvant être mortelle. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

Vers 1715, la Compagnie est rattachée à Fort-Dauphin. Elle reçoit un certain nombre de privilèges dont :

- le droit de propriété des terres ;

- le droit de justice ;

- le droit d’établir des garnisons ;

- le droit de battre monnaie ;

- le droit de faire commerce d’esclaves ;

- le droit d’armer des navires de commerce et de guerre.

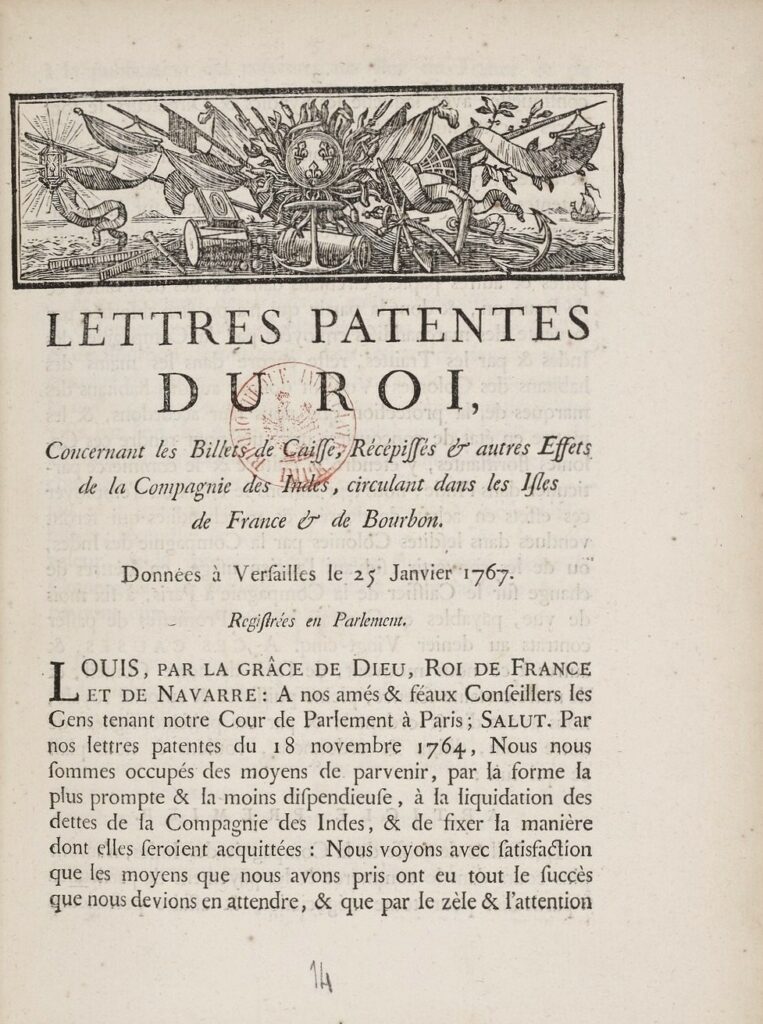

Ces pouvoirs qui lui sont attribués s’étendent de l’Afrique (jusqu’à Madagascar) à la Chine. Ils sont abolis en 1764, lors de la rétrocession de l’île au roi de France. Mais auparavant, ils lui permettent d’administrer l’île, de développer ses ressources et de s’enrichir.

Dès 1769, le commerce privé s’empare du négoce de l’Océan Indien, et ce jusqu’en 1785. Une troisième organisation voit alors le jour : la Compagnie de Calonne (1785-1793) qui, à l’inverse des précédentes, n’a pas de pouvoir civil ou militaire dans ses comptoirs.

Un large ruban d’or illumine la cime

Le Semeur – Léon Dierx, né à Saint-Denis (La Réunion) le 10 mars 1838 et mort à Paris le 11 juin 1912.

Des coteaux dont la brume a noyé le versant.

L’horizon se déchire, et le soleil descend

Sous les nuages roux qui flottent dans l’abîme

Comme un riche archipel sur une mer de sang.

Elle fournit aux colons des terres à mettre en valeur, sous forme de concessions. Celles-ci sont soumises à des impôts (cens[1], « lods[2] et ventes », etc.). Au départ, elles s’étendent sur plusieurs centaines d’hectares. Mais au fil des arrivées successives au cours du XVIIIe siècle, leur superficie diminue progressivement, ne représentant plus que cinq à cinquante hectares selon les endroits.

[1] « Redevance de toute nature que certains détenteurs de biens devaient annuellement au seigneur du fief dont ils relevaient. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[2] « Seulement dans l’expression Lods et ventes, pour désigner la redevance due au seigneur lors de la vente d’une partie du territoire sur lequel s’étendaient ses droits. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

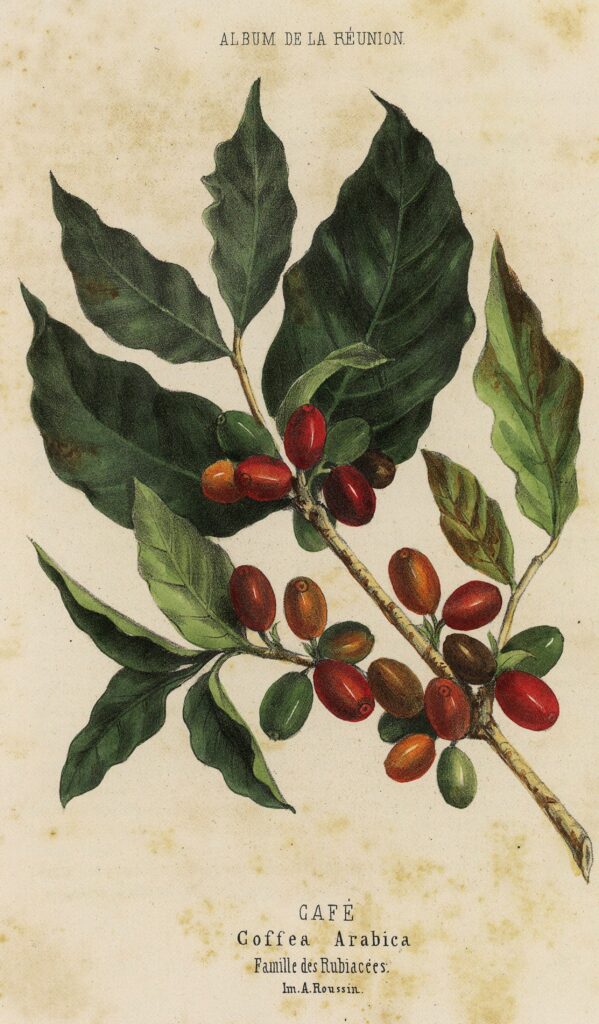

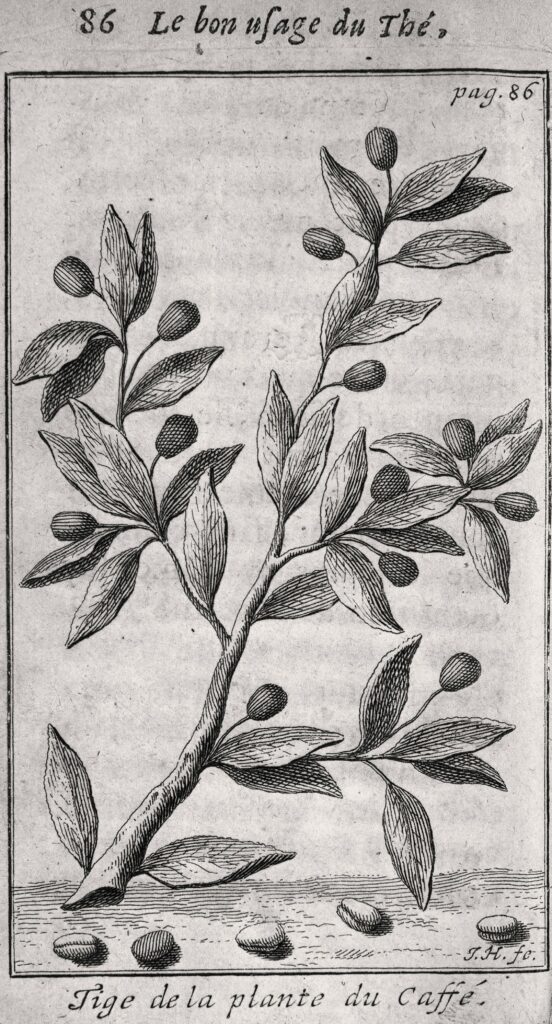

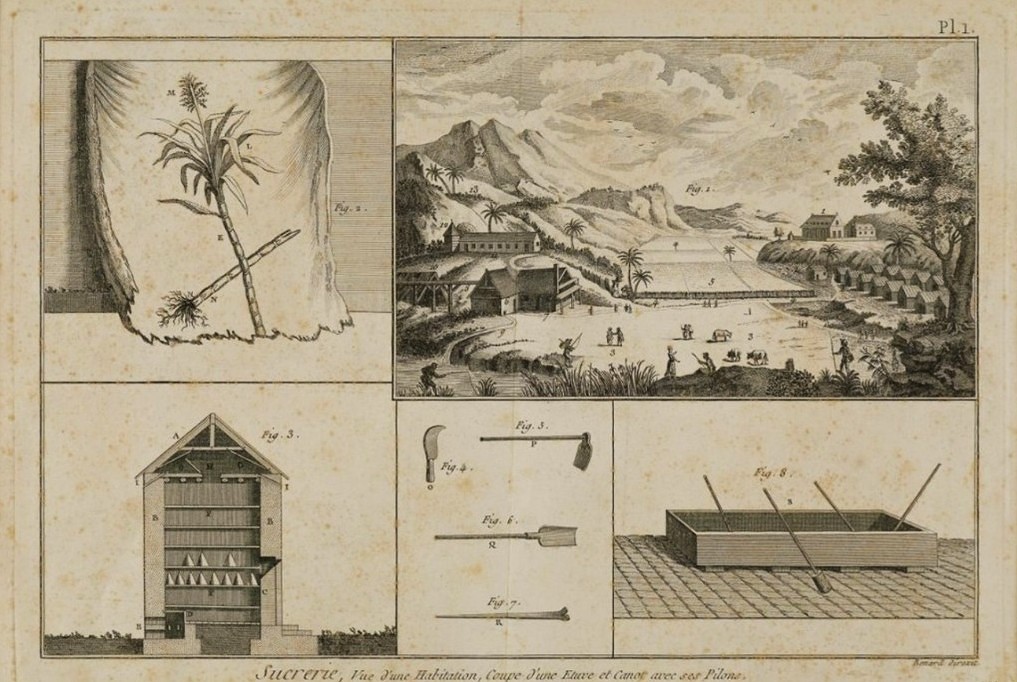

Au début du XVIIIe siècle, la Compagnie développe la culture du café. Elle s’occupe de la fourniture des plants, qu’elle achemine. Elle impose, par une ordonnance de 1724, la culture d’au moins deux cents pieds par habitation[1] se lançant dans cette production. A la récolte, le café est acheté aux producteurs cinq sous la livre.

Elle gère ensuite la commercialisation d’autant qu’elle dispose du monopole pour la France. Elle assure grâce à ce produit, le fret de retour de ses navires.

[1] L’habitation désigne à la fois la maison du propriétaire, les cases et les entrepôts faisant partie du domaine.

La compagnie prend pour nom celui de Compagnie perpétuelle des Indes (1719-1769)[1] jusqu’à sa rétrocession. Elle naît d’une fusion de diverses compagnies de commerces à privilèges comme l’étaient les Compagnies des Indes orientales, du Sénégal ou de Chine, ce qui entraîne des changements politiques et administratifs.

[1] La Compagnie perpétuelle des Indes, fondée en 1719 par John Law, résulte de la fusion de plusieurs compagnies, dont la Compagnie des Indes orientales (1664). L’adjectif « perpétuelle » est ajouté en 1723 pour souligner un monopole commercial censé durer indéfiniment, mais qui ne sera pas maintenu dans les faits.

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, IFN-53105372, Veue de la Rade et du bourg de St. Denis à l’Isle de Mascarin, manuscrit daté du 17ᵉ ou 18ᵉ siècle [S.l.]. Format : 1 carte manuscrite, 25 x 36,5 cm. Notes manuscrites au verso indiquant « Vue de la rade de St Denis » ; légende des bâtiments représentés présente. Orientation au sud, image cartographique sans médiation, reproduite d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, GE SH 18 PF 218 DIV 8 P 1 D, consultable en ligne sur Gallica.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Vue-rade-bourg-Saint-Denis-BnF-GE-SH-18-PF-218-DIV-8-P-1-D-1024x702.jpeg)

Alors que les débuts de l’organisation de la colonisation ont été assez anarchiques, la Compagnie entretient à partir de 1722 une troupe de cent cinquante hommes pour veiller à la sérénité de l’île, et ce d’autant plus que des révoltes d’esclaves éclatent assez souvent, et que le marronnage[1] se développe sur toute l’île.

[1] « État d’un esclave marron. », selon le Dictionnaire de l’Académie française. Voir infra la définition de marron.

Des règlements régulièrement promulgués durcissent les sanctions[1] (« fers à un pied », flétrissure sur une ou deux épaules, fouet, patrouille de recherches nocturnes). Des récompenses (en espèces ou sous la forme du don d’un esclave) sont accordées aux « chasseurs de marrons[2] ». Quand c’est un esclave qui réalise cette prise, il reçoit une pièce de toile.

[1] Ève, Prosper, « Le marronnage à Bourbon/La Réunion », 52 pages [article PDF], consultable en ligne sur le site du musée historique de Villèle (Saint-Gilles-les-Hauts, La Réunion). [Nota bene : Prosper Ève est professeur émérite d’histoire moderne à l’Université de La Réunion, chercheur au CRESOI (Centre de recherches sur les sociétés de l’océan Indien), et président de l’AHIOI (Association historique internationale de l’océan Indien). Le musée historique de Villèle (Saint-Gilles-les-Hauts, La Réunion), est une ancienne société de plantation dédiée à l’histoire et aux mémoires de l’esclavage à La Réunion.]

[2] « S’est dit d’un esclave réfugié dans les bois pour y vivre en liberté. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, IFN-53105366, Carte particulière de la côte de l’Isle de Bourbon depuis la rivière de Ste. Suzanne jusque à la Grande Ravine ; Plan de la baie et du mouillage de St. Denis dans le nord de l’Isle de Bourbon, [17e ou 18e siècle], document cartographique manuscrit en couleur, 36,5 × 47 cm, échelles : 2 lieues [= 14,5 cm] et 600 toises [= 8 cm], orienté au sud, image cartographique sans médiation, reproduite d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, GE SH 18 PF 218 DIV 3 P 1 D, consultable en ligne sur Gallica.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Ile-Bourbon-riviere-Sainte-Suzanne-carte-BnF-16.-17.-GE-SH-18-PF-218-DIV-3-P-1-D-1024x800.jpeg)

Administrativement, entre 1735 et 1746, l’île Bourbon est dirigée par un commandant subordonné au gouverneur général résidant à l’île de France. Il est accompagné d’un Conseil supérieur, sorte de corps administratif et d’assemblée de marchands. Trois de ces conseillers font office de commandant de quartier : à Saint-Paul[1], Saint-Pierre[2] et Sainte-Suzanne[3].

[1] Commune située actuellement dans le département et région d’outre-mer de La Réunion (DROM).

[2] Commune située actuellement dans le département et région d’outre-mer de La Réunion (DROM).

[3] Commune située actuellement dans le département et région d’outre-mer de La Réunion (DROM).

Comme le nombre de soldats entretenus par la compagnie est insuffisant, chaque quartier, que ce soit Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Denis[1] a une milice composée de deux classes : les colons, et un groupe statutaire composé d’affranchis et de descendants d’affranchis. Elle est chargée de la police intérieure et de la défense de l’île.

[1] Commune située actuellement dans le département et région d’outre-mer de La Réunion (DROM).

![Musée du quai Branly-Jacques Chirac (Paris), document numérique, numéro d’inventaire 75.14892, La culture du café à l'île Bourbon : vue des terrains où l'on fait sécher le grain, attribué à Jean-Joseph Patu de Rosemont (1767–1818), vers 1800, crayon, aquarelle et encre sur papier, encadré, dimensions de la feuille : 42,8 × 61,9 cm, notice descriptive consultable en ligne. [Nota bene : Jean-Joseph Patu de Rosemont (1766–1817) arrive à l’île Bourbon en 1788 après un naufrage. Planteur d’épices à Bras-Panon, il peint de nombreux paysages de l’île.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Culture-cafe-ile-Bourbon-n°-1-1800-MQB-75.14892.jpg)

Lors de son arrivée, Jean Roland Boudsocq peut constater que la population originaire du territoire métropolitain est moins importante que celle des esclaves. Il est vrai que la culture des caféiers provoque une demande accrue de main-d’œuvre.

Son mariage avec une créole[1], Marie Anne Gruchet[2], peut s’expliquer par les relations qui ont pu exister entre lui et Jean Gruchet, son beau-père. Le premier est employé par la Compagnie dès 1730, et le deuxième est aussi au service de celle-ci.

[1] « Originellement, personne de famille européenne, née dans une des anciennes colonies des régions tropicales de l’Amérique et de l’océan Indien, et plus particulièrement aux Antilles. » Par extension, « toute personne née dans ces régions, quelle que soit son ascendance. Adjectivement. Un Noir créole, né dans ces colonies et non en Afrique. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[2] Née le 2 novembre 1710 à Saint-Paul [Nota bene : la date de son décès demeure inconnue à ce jour, en l’état actuel des recherches.]

Les relations avec la Compagnie, qu’elles soient professionnelles ou personnelles, sont d’ailleurs incontournables : pour se procurer la moindre chose, il faut y avoir recours, car elle détient dans ses entrepôts les objets et des denrées indispensables à la vie au quotidien.

Flots qui portiez la vie au seuil obscur des temps,

Flots des mers – Léon Dierx, né à Saint-Denis (La Réunion) le 10 mars 1838 et mort à Paris le 11 juin 1912.

Qui la roulez toujours en embryons flottants

Dans le flux et reflux du primitif servage,

Eternels escadrons cabrés sur un rivage

Ou contre un roc, l’écume au poitrail, flots des mers,

Que vos bruits et leur rythme immortel me sont chers !

Jean Gruchet[1] est né vers 1666 à Lisieux[2]. Il est mort le 8 juillet 1744[3] à Saint-Paul[4]. Après un voyage de sept mois jusqu’à l’île de Bourbon sur le Saint-Jean-Baptiste[5], il débarque en décembre 1689 avec une vingtaine d’autres colons, principalement des artisans.

[1] Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMM-841690, Ricquebourg, Lucien-Jacques-Camille. Dictionnaire généalogique des familles de l’île Bourbon (La Réunion), 1665-1810. Rosny-sur-Seine : L.J.C. Ricquebourg, 1983. 3 vol., LXI-2881 p. ; 21 cm. Imprimé en Mayenne : Imprimerie de la Manutention. Bibliographie p. VI., notice de la page 1179, consultable sur place en bibliothèque de recherche, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 16-LM2-658 (1).

[2] Commune située actuellement dans le département du Calvados, en région Normandie.

[3] L’état civil est manquant pour l’année 1744. Cette date provient de la source mentionnée infra.

[4] Archives départementales de La Réunion, 3E 41 [série E = état civil, officiers publics et ministériels, sous-série 3E = notaires], acte notarié concernant un inventaire et partage de la succession Jean Gruchet, époux de Jacquette Leverque en secondes noces. [Nota bene : Lise Di Pietro, adjointe à la directrice des archives départementales de La Réunion, et Mireille Robert, qui a suivi le dossier, ont informé l’auteure que le contrat du premier mariage de Roland Boutsocq Deheaulme avec Marie Anne Gruchet (1732) demeure introuvable malgré leurs recherches. En revanche, elles ont pu localiser l’inventaire et le partage cotés 3E 41. Ces documents, trop volumineux pour être reproduits, nécessitaient une consultation sur place. L’auteure remercie chaleureusement Patrick Jacquemart d’en avoir transmis les images.]

[5] Ce navire eut par la suite un destin tragique : d’une capacité de 150 tonneaux et armé à Port-Louis (Morbihan), il arriva à l’île Bourbon le 5 décembre 1689. Moins d’un mois plus tard, le 31 décembre 1689, il fut détruit par un cyclone dans la baie de Saint-Paul, où il fit naufrage.

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, IFN-53105380, Port découvert par le Sr Habert de Vauboulon en l'Isle Bourbon vers la rivière du Marsouin..., 1690, plan manuscrit, 46,5 × 34 cm, note manuscrite au verso : « Avec sa lettre à Monsieur [Dehargny] du 1er octobre 1690 », image cartographique sans médiation, reproduite d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, GE SH 18 PF 218 DIV 9 P 1 D, consultable en ligne sur Gallica.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Ile-Bourbon-port-Habert-de-Vauboulon-carte-BnF-1690-GE-SH-18-PF-218-DIV-9-P-1-D-1024x749.jpeg)

Henry Habert de Vauboulon[1], qui deviendra gouverneur de l’île, se trouve sur le même navire de la Compagnie. Ces deux passagers restent assez proches l’un de l’autre, mais Jean Gruchet ne suivra pas le gouverneur dans ses turpitudes, et autres opérations hasardeuses.

[1] Bibliothèque François-Mitterrand, site François-Mitterrand, 8-O3S-479, Bénard, Jules ; Bernard Monge. L’épopée des cinq cents premiers Réunionnais : dictionnaire du peuplement, 1663-1713. Saint-Denis : Azalées éditions. Imprimé à Saint-André (La Réunion) : Imprimerie Graphica, 1994, 215 pp., pages 201-202.

Recruté d’abord comme armurier par la Compagnie des Indes, il exerce plusieurs métiers une fois installé dans l’île, en fonction des besoins du moment, ce qui implique d’une manière générale, pour les colons, d’être habiles dans divers domaines : il est ainsi coutelier, taillandier, charpentier, menuisier, forgeron, etc.

Jean Gruchet séjourne à Saint-Paul à partir de son mariage le 28 juillet 1692 avec une jeune créole, Jeanne Bellon (née le 4 novembre 1676 à Saint-Paul, mort le 30 mai 1729 à Saint-Paul). De ce couple naissent onze enfants, dont neuf filles et deux garçons. Marie Anne Gruchet, cité supra, est la huitième.

Totalement illettré, Jean Gruchet est décrit comme un homme plutôt sobre, qui ne joue pas, et un travailleur acharné, selon Antoine Boucher[1]. Il réussir à bâtir une solide fortune, aidé en cela par la découverte de deux jarres d’argent et d’or en 1729, trésor qu’auraient laissé des pirates qui relâchaient dans l’île.

[1] Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 2015-309679, Boucher, Antoine ; Barassin, Jean ; Cercle généalogique de Bourbon. Mémoire pour servir à la connoissance particulière de chacun des habitans de l’isle Bourbon ; suivi des notes du père Barassin. Sainte-Clotilde : Surya éditions, imprimé en Inde, 2015, 452 p., illustrations, 24 cm, pages 141-143, 338, passim.

Monts superbes, dressez vos pics inaccessibles

L’orgueil – Léon Dierx, né à Saint-Denis (La Réunion) le 10 mars 1838 et mort à Paris le 11 juin 1912.

Sur le cirque brumeux où plongent vos flancs verts !

Métaux, dans le regret des chaleurs impossibles,

Durcissez-vous au fond des volcans entr’ouverts !

Il obtient, en 1720, la concession de trois terrains à la « montagne Saint-Paul »[1], chacun d’entre eux jouxtant des propriétés appartenant aux sœurs de sa femme. Le premier se situe en hauteur, à côté d’une forêt de bois de fer[2], le deuxième est au milieu, et le troisième en bas, à proximité de pignons d’Inde[3]. Ils longent également d’un autre côté un massif de bois rouge[4] et, plus bas, de bois jaune[5]. Il fait défricher ces terres par ses esclaves, et s’en procure d’autres au Boucan des malades[6], où il fait de l’élevage.

[1] « 1720. Extraits de contrats de concession accordés à divers. 3 fol. » Cf. archives départementales de la Réunion, microfilm en rouleau, 2MI 114, fonds de la Compagnie des Indes orientales numérisé, vue 33/381, consultable en ligne, texte reproduit d’après l’original des archives départementales de la Réunion, C 2093 [série C = classement et inventaire du fonds de la Compagnie des Indes, 1665-1767, sous-fonds C 1915-2278 = régime foncier ; articles C 1917-2137 = II. – Contrats de concession de terre ; pièces C 2088-2131 = D. Etats et extraits ; cotes 2088-2105 = 1. – Canton de Saint-Paul.]

[2] Sideroxylon majus (Gaertner fils) Baehni, notice descriptive consultable en ligne sur le site du parc national de La Réunion.

[3] Jatropha curcas L., 1753, notice descriptive consultable en ligne sur le site de l’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN).

[4] Cassine orientalis (Jacq.) Kuntze, 1891, notice descriptive consultable en ligne sur le site du CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement).

[5] Ochrosia borbonica J. F. Gmel,1791, notice descriptive consultable en ligne sur le site du site des Parcs nationaux de France.

[6] Ce lieu-dit dépend aujourd’hui de la commune de Saint-Paul, sur la côte ouest de La Réunion, entre Boucan Canot et Saint-Gilles-les-Bains.

![Archives départementales de La Réunion, 3E 41 [série E = état civil, officiers publics et ministériels, sous-série 3E = notaires], acte notarié concernant le partage des biens de Jean Gruchet. Première page de l’acte. Rappel de l’apposition des scellés le 8 juillet 1744 et annonce de l’inventaire le 14 juillet. Fait à la requête de Roland Boudsocq Deheaulme, garde-magasin de la Compagnie des Indes, et d’Antoine Maunier, ancien capitaine de bourgeoisie. [Nota bene : ce document volumineux a été photographié et transmis par monsieur Patrick Jacquemart depuis La Réunion.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Succession-Gruchet-debut-acte-notarie-IMG_4762-822x1024.jpg)

![Archives départementales de La Réunion, 3E 41 [série E = état civil, officiers publics et ministériels, sous-série 3E = notaires], acte notarié concernant le partage des biens de Jean Gruchet. Inventaire des biens meubles et immeubles, qui commence par la description d’une couchette à bas piliers en bois de natte à petites feuilles garnie de deux matelas, d’une couverture, et de deux oreillers. [Nota bene : ce document volumineux a été photographié et transmis par monsieur Patrick Jacquemart depuis La Réunion.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Succession-Gruchet-inventaire-meubles-couchette-IMG_4763-708x1024.jpg)

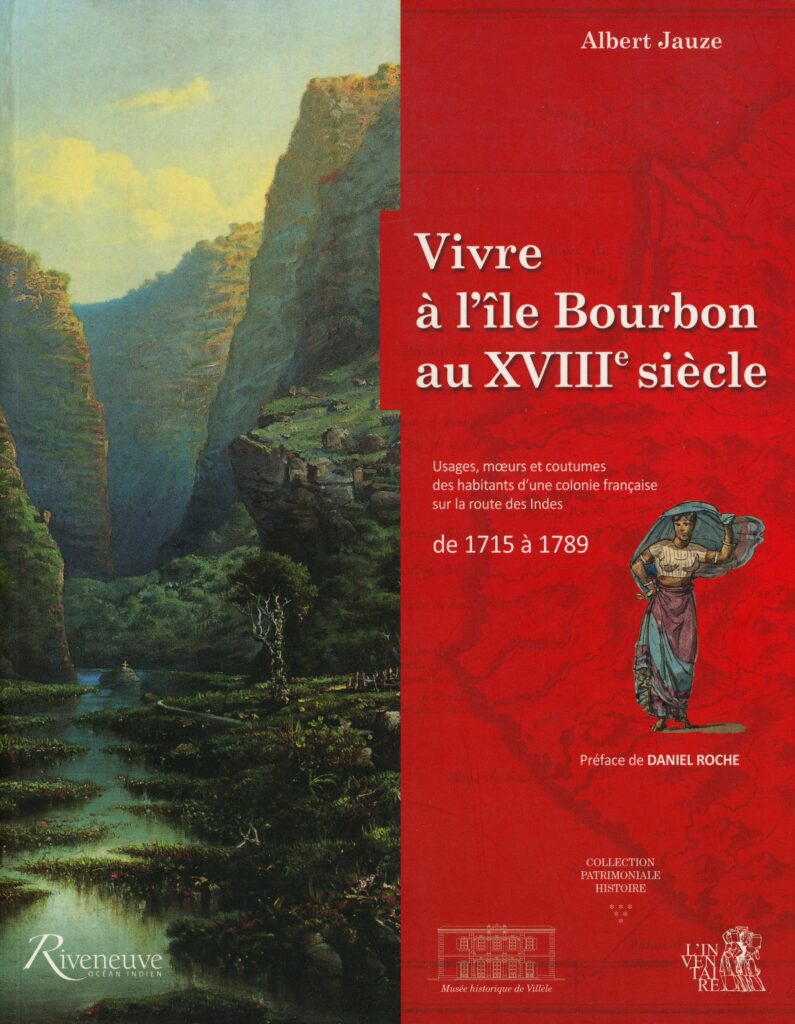

L’inventaire de sa succession[1], dressé à partir du 14 juillet 1744, détaille le mobilier contenu dans les différentes habitations. On y trouve des couchettes à bas piliers[2] garnies de matelas de laine, d’oreillers et de couverture de « chitte[3] », des tables en natte à petites feuilles[4], avec tiroir et pieds en bois tournés, des chaises ou des pliants en bois de pomme[5], de nombreux miroirs , souvent de petite taille, une pendule, des coffres, une armoire à deux battants et trois tablettes, un buffet à deux battants, etc.

[1] Archives départementales de La Réunion, 3E 41 [série E = état civil, officiers publics et ministériels, sous-série 3E = notaires], acte notarié concernant un inventaire et partage de la succession Jean Gruchet, époux de Jacquette Leverque en secondes noces.

[2] Lits légèrement surélevés par de petits supports, destinés à isoler du sol, favoriser la ventilation et protéger de l’humidité ou des nuisibles.

[3] Probablement du chintz, « tissu d’ameublement en coton imprimé dont une des faces est d’un brillant un peu glacé. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[4] Petit natte ou Labourdonnaisia calophylloides Bojer, 1841, notice descriptive consultable en ligne sur le site du CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement).

[5] Syzygium cordemoyi Bosser & Cadet, 1987, notice descriptive consultable en ligne sur le site de l’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN).

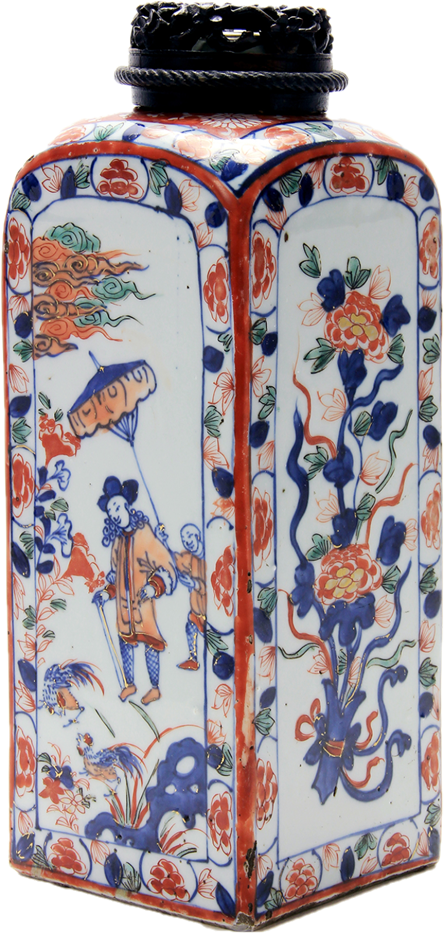

Pour les repas et les réceptions, la vaisselle est importante, avec au moins cinq services de verres, de nombreux gobelets, flacons et carafes, des plats en étain, des services en porcelaine, des gargoulettes[1], des pots en faïence, vingt-deux nappes, soixante-quatorze serviettes en toile de coton, et des « couteaux flamands »[2].

[1] « Vase en terre poreuse où l’eau se rafraîchit par évaporation, et dont le bec étroit permet de diriger le jet d’eau au fond de la gorge. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[2] Lemasson, Christian. « Le couteau dit flamand : artefact maritime et colonial », Les Cahiers LandArc, n° 48, août 2022, 17 pages [article PDF], consultable en ligne sur le site du LandArc. [Nota bene : LandArc est un laboratoire français spécialisé en archéologie, archéométrie et histoire des techniques. Il publie régulièrement ses Cahiers LandArc, une revue scientifique portant sur des fouilles, des découvertes et des patrimoines archéologiques, avec un accent particulier sur les contextes littoraux et maritimes.]

En outre, l’inventaire vestimentaire donne des précisions sur la provenance des étoffes : de la calmande[1], du nankin[2], du guingan[3], de la mousseline[4], du gros drap[5], du camelot[6], de l’armoisin[7], qui soulignent la prospérité du commerce établi avec l’Inde et la Chine par la Compagnie. La présence de fils de coton bleus, et de vingt livres de laine, suggère une économie domestique, destinée à un usage personnel.

[1] « Étoffe de laine lustrée d’un côté, comme le satin. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[2] « Toile de coton épaisse, qui est ordinairement d’un jaune chamois. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[3] « Sorte de toile de coton fine et lustrée. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[4] « Toile de coton très fine, légère et transparente. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[5] « Étoffe de laine pure ou mélangée, à la surface duveteuse, que diverses opérations ont resserrée et rendue plus résistante. Une pièce de drap fin, de gros drap. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[6] « Étoffe faite primitivement de poil de chameau, fort prisée au Moyen Âge, puis simplement de poil de chèvre ou de laine de mouton. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[7] « Taffetas faible et peu lustré. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

![Archives départementales de La Réunion, 3E 41 [série E = état civil, officiers publics et ministériels, sous-série 3E = notaires], acte notarié concernant le partage des biens de Jean Gruchet. Reconnaissance de l’exactitude du début de l’inventaire établi devant des témoins, dont Roland Deheaulme. Le paraphe de certains manque, bien qu’ils soient présents, car ils ne savaient ni écrire ni signer. [Nota bene : ce document volumineux a été photographié et transmis par monsieur Patrick Jacquemart depuis La Réunion.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Succession-Gruchet-inventaire-signatures-temoins-IMG_4771-772x1024.jpg)

![Archives départementales de La Réunion, 3E 41 [série E = état civil, officiers publics et ministériels, sous-série 3E = notaires], acte notarié concernant le partage des biens de Jean Gruchet. Signature de l’acte établi à la fin de la journée du 14 juillet 1744. [Nota bene : ce document volumineux a été photographié et transmis par monsieur Patrick Jacquemart depuis La Réunion.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Succession-Gruchet-fin-acte-notarie-IMG_4784-763x1024.jpg)

Des outils (dont quatre-vingt-dix-sept différents) : haches, serpes, varlopes[1], rabots, établi de menuisier, scies, scie de long, masse, pioches, bêches, étrille[2] avec gouge, lames de couteaux, et cent soixante-dix-huit livres de fer attestent des nombreuses activités exercées par Jean Gruchet à la suite de son installation dans l’île. Ses biens témoignent aussi de son enrichissement, qui assure une certaine aisance à ses héritiers[3].

[1] « Très long rabot, muni à l’arrière d’une poignée facilitant la poussée, qui sert à travailler, à aplanir une pièce, une surface. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[2] « Instrument métallique dentelé servant au pansage des chevaux, des mulets, etc. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[3] Une telle analyse historique d’un inventaire de succession offre un éclairage concret sur la vie quotidienne à La Réunion au XVIIIe siècle. Sur ce point, voir aussi l’ouvrage d’Albert Jauze, Vivre à l’île Bourbon au XVIIIe siècle : usages, mœurs et coutumes d’une colonie française sur la route des Indes de 1715 à 1789, illustrations originales de Benjamin Combard, préface de Daniel Roche, Paris, Riveneuve éditions ; musée historique de Villèle, Saint-Gilles-les-Hauts, La Réunion), 2017, 376-XIV p. : illustrations en couleur ; 27 cm. (Collection patrimoniale Histoire ; Riveneuve océan Indien), quatrième partie « Rusticité, facettes multiples d’une société agreste », chapitre 3 : « L’exemple d’un habitant, François Lelièvre époux de Jeanne Lépinay », p. 335-344. (Exemplaire conservé dans la collection personnelle de l’auteure.)

Sa première femme est la fille de Jean Bellon[1] et d’Antoinette Renaud[2], des primo-arrivants, venus dès 1667 sur l’un des navires de la flotte de Mondevergue[3]. Elle veille à l’éducation de ses filles, dont plusieurs savent écrire. Marianne[4] reçoit, lorsque sa mère est veuve pour la seconde fois, la part d’héritage lui revenant de son père.

[1] Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMM-841690, Ricquebourg, Lucien-Jacques-Camille. Dictionnaire généalogique des familles de l’île Bourbon (La Réunion), 1665-1810. Rosny-sur-Seine : L.J.C. Ricquebourg, 1983. 3 vol., LXI-2881 p. ; 21 cm. Imprimé en Mayenne : Imprimerie de la Manutention. Bibliographie p. VI., notice de la page 138, consultable sur place en bibliothèque de recherche, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 16-LM2-658 (1).

[2] Elle sera la première marraine figurant dans les registres de l’île.

[3] François Lopès [Lopis], marquis de Montdevergues, marin et administrateur colonial français. Cf. Bibliothèque François-Mitterrand, site François-Mitterrand, 8-O3S-479, Bénard, Jules ; Bernard Monge. L’épopée des cinq cents premiers Réunionnais : dictionnaire du peuplement, 1663-1713. Saint-Denis : Azalées éditions. Imprimé à Saint-André (La Réunion) : Imprimerie Graphica, 1994, 215 pp., page 208.

[4] Variante orthographique de Marie Anne.

Le contrat de mariage, signé le 25 septembre 1732 auprès de maître Morel[1], aurait pu apporter des renseignements sur les futurs époux et leurs ascendants. Mais la communication de celui-ci s’est révélée impossible[2], le dossier étant « en déficit[3] ».

[1] Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMM-841690, Ricquebourg, Lucien-Jacques-Camille. Dictionnaire généalogique des familles de l’île Bourbon (La Réunion), 1665-1810. Rosny-sur-Seine : L.J.C. Ricquebourg, 1983. 3 vol., LXI-2881 p. ; 21 cm. Imprimé en Mayenne : Imprimerie de la Manutention. Bibliographie p. VI., notice de la page 1235, consultable sur place en bibliothèque de recherche, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 16-LM2-658 (1).

[2] Selon des échanges par courriel des 11 et 21 mars 2025 avec Lise Di Pietro, adjointe à la directrice des archives départementales de La Réunion, et Mireille Robert, qui a suivi le dossier, ce document demeure introuvable (voir supra).

[3] En archivistique, cette expression désigne une absence ou une lacune dans un fonds ou une collection, par rapport à ce qui serait attendu ou nécessaire pour assurer une représentation complète, cohérente et fiable d’un ensemble documentaire.

L’acte d’état civil, établi le 30 septembre 1732[1], montre que deux mariages sont célébrés à la même date. Le premier concerne celui de Jean Malesse[2] et de Marie Monique Gruchet, sœur cadette de Marianne. Le second, entre cette dernière et Jean-Roland, comporte des erreurs, qui expliquent le glissement du nom de Boutsocq à celui de Dehaulme[3]. Le marié est en effet déclaré comme étant le fils d’Henry Dehaulme et de Jeanne Bourdois[4].

Non seulement, il y a une confusion entre la filiation paternelle (Henry Boudsocq) et la filiation maternelle (Jeanne Deheaulme). Mais, en plus, cette dernière est remplacée par Jeanne Bourdois (en fait, probablement sa grand-mère maternelle). Cette erreur s’explique sans doute par la similitude des prénoms.

[1] Archives nationales d’outre-mer, registres paroissiaux (antérieurs à 1792) et d’état civil, baptêmes, mariages, sépultures, La Réunion, Saint-Paul, année 1732, vue 5/8, consultable en ligne.

[2] Ou jean Mallet, selon une variante orthographique.

[3] Ou de Haulme, selon une variante orthographique.

[4] Archives nationales d’outre-mer, registres paroissiaux (antérieurs à 1792) et d’état civil, baptêmes, mariages, sépultures, La Réunion, Saint-Paul, année 1732, vue 5/8, consultable en ligne.

Du fait de cet imbroglio, les enfants, puis les descendants de Henry Boutsocq, vont désormais s’appeler « Deheaulme », en un ou deux mots, et avec des variantes orthographiques et anthroponymiques[1]. Alors que le double nom est le plus souvent présent dans les documents de la Compagnie, ce n’est pas le cas pour l’état civil.

[1] L’anthroponymie est la « partie de l’onomastique qui étudie les noms de personnes. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

Cependant, en 1790, sur l’acte de mariage d’une de ses petites-filles[1], le nom de Boutsocq réapparaît sous une orthographe éloignée de la graphie d’origine (Boutsooc), et en 1816 sous la forme de Boutsoock Deheaulme.

[1] Anne Marie Françoise, décédée le 6 août 1861 à Saint-Pierre.

On peut désormais suivre l’itinéraire familial et professionnel de Jean Roland Boutsocq à partir de son entrée dans l’une des premières familles établies dans l’île. De 1733 à 1753, naissent douze enfants :

- Marie Anne Charlotte, née le 5 juillet 1733 à Saint-Paul.

- Antoine Roland, ne lé 26 août 1735 à Saint-Paul et baptisé le 27 août ;

- Louis Norbert, né le 21 août 1737 à Saint-Paul ;

- Henriette Olympiade, née en 1739, décédée à l’âge de quatre ans ;

- une petite fille morte à la naissance le 17 janvier 1742, et non prénommée ;

- Marie-Hortense, née le 4 janvier 1743, décédée le 11 des mêmes mois et année ;

- des jumelles, Elisabeth et Anne, nées le 16 décembre 1743.

- Gaspard François, né le 16 avril 1746 et décédé 5 jours plus tard ;

- Bertrand Montand[1], né le 9 mai 1747 et décédé le 16 mai ;

- Jean Valfroy, né le 13 octobre 1748 ;

- Françoise Geneviève[2], née le 25 juin 1753 à Saint-Paul, décédée le 7 septembre 1780 à Semblançay[3].

[1] Lire Montan, déformation du prénom Montain en usage dans la Thiérache axonaise, une sous-région du massif thiernois s’étendant du nord-est de la Picardie aux contreforts ardennais.

[2] Archives nationales d’outre-mer, registres paroissiaux (antérieurs à 1792) et d’état civil, baptêmes, mariages, sépultures, La Réunion, Saint-Paul, année 1753, vue 11/22, consultable en ligne.

[3] Commune située actuellement dans le département de l’Indre-et-Loire, en région Centre-Val de Loire.

L’acte de naissance et de baptême d’Antoine Roland révèle plusieurs éléments significatifs. D’une part, la mention de son père sous le nom de « Roland Boudsoc de Heaulme » témoigne d’une réintégration explicite du nom patronymique.

D’autre part, les pratiques de sociabilité se manifestent à travers des échanges croisés de parrainage[1] entre deux familles, reproduisant un schéma typique du village natal du père. En revanche, pour Françoise Geneviève, le choix des parrain et marraine s’inscrit dans une logique strictement familiale, puisqu’il s’agit de son frère et de sa sœur aînée.

[1] Le 23 juillet 1735 naît François Roland Maunier, fils d’Antoine Maunier, capitaine de quartier. Il est baptisé le 25 juillet. Son parrain est Roland Boutsoc de Heaulme. Quant à Antoine Roland, le fils de Roland Boutsoc, né le 26 juillet de la même année, et baptisé le 27 juillet de la même année, il a pour parrain Antoine Maunier. Cf. archives nationales d’outre-mer, registres paroissiaux (antérieurs à 1792) et d’état civil, baptêmes, mariages, sépultures, La Réunion, Saint-Paul, année 1735, vue 5/6, consultable en ligne.

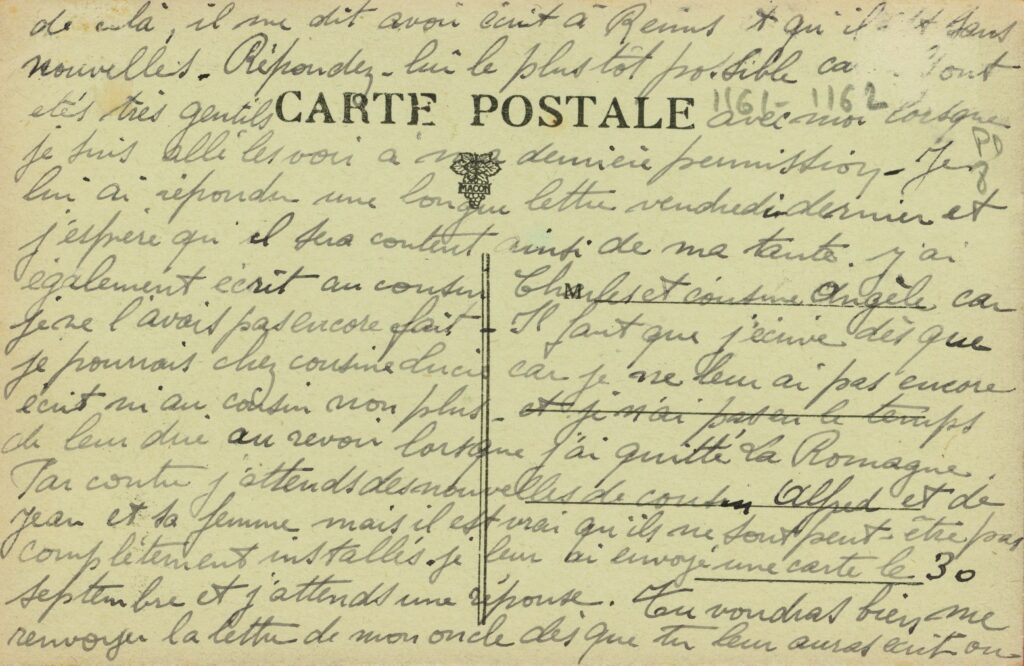

On ne sait quasiment rien de la vie des jumelles, si ce n’est qu’elles voyagent avec leur dernière sœur, toujours accompagnées de leur père, et souvent de leur mère et de deux domestiques, Alexis et Marie. Elles sont inscrites sur les rôles d’équipage à bord de différents navires de la Compagnie , comme le Bertin[1], la Paix[2], le Saint-Louis[3]. Il arrive que Jean Roland soit avec son épouse, un seul domestique, et sans ses enfants, sur le Massiac[4], par exemple, qui est une flûte[5] de la Compagnie.

[1] Service historique de la Défense (SHD), site de Lorient, bureau des classes de Port-Louis, sous-série 2P, rôle au désarmement – long cours, 2P 40-II.1, rôle du Bertin (1765-1766), p. 25 : dans la table des noms, sous le n° 264, à l’entrée Deheaulme (« individu – parents »), Jean Roland et sa famille sont désignés comme « passagers » (fonction, solde). La rubrique des « remarques – mouvements » porte la mention suivante : « restés à l’île Bourbon – monsieur, madame et trois enfants, passagers à prendre à l’île Bourbon. », liste consultable en ligne sur le site Mémoire des hommes, portail culturel du ministère des Armées.

[2] Service historique de la Défense (SHD), site de Lorient, bureau des classes de Port-Louis, sous-série 2P, rôle au désarmement – long cours, 2P 40-II.7, rôle de la Paix (1764-1766), p. 25 : dans la table des noms, sous le n° 312, à l’entrée Deheaulme (« individu – parents »), Jean Roland et sa famille sont désignés comme « passagers » (fonction, solde). La rubrique des « remarques – mouvements » porte la mention suivante : « embarqué à l’île Bourbon le 12 mars 1766 ; resté à terre à l’île Bourbon – à la table aux frais de la Compagnie, avec ses trois demoiselles et deux domestiques créoles (Alexis et Marie). », liste consultable en ligne sur le site Mémoire des hommes, portail culturel du ministère des Armées.

[3] Service historique de la Défense (SHD), site de Lorient, bureau des classes de Port-Louis, sous-série 2P, rôle au désarmement – long cours, 2P 41-II.7, rôle du Saint-Louis (1766-1768), pages 40 et 41 : dans la table des noms, sous le n° 488, à l’entrée Dehaulme (« individu – parents »), Jean Roland est désigné comme « passager » (fonction, solde). La rubrique des « remarques – mouvements » porte la mention suivante : « embarqué à l’île Bourbon ; débarqué au désarmement – monsieur, aux frais de la Compagnie » ; sous le n° 492, à l’entrée Dehaulme (« individu – parents »), la femme de Jean Roland est désignée comme « passagère » (fonction, solde). La rubrique des « remarques – mouvements » porte la mention suivante : « embarquée à l’île Bourbon ; débarquée au désarmement – madame, mère, à ses frais, a payé à l’île Bourbon. » ; sous le n° 493, à l’entrée Dehaulme (« individu – parents »), Anne est désignée comme « passagère » (fonction, solde). La rubrique des « remarques – mouvements » porte la mention suivante : « embarquée à l’île Bourbon ; débarquée au désarmement – fille du sieur Dehaulme, à ses frais, a payé à l’île Bourbon. » ; sous le n° 494, à l’entrée Dehaulme (« individu – parents »), Elisabeth est désignée comme « passagère » (fonction, solde). La rubrique des « remarques – mouvements » porte la mention suivante : « embarquée à l’île Bourbon ; débarquée au désarmement – fille du sieur Dehaulme, à ses frais, a payé à l’île Bourbon. » ; sous le n° 495, à l’entrée Dehaulme (« individu – parents »), Françoise Geneviève est désignée comme « passagère » (fonction, solde). La rubrique des « remarques – mouvements » porte la mention suivante : « embarquée à l’île Bourbon ; débarquée au désarmement – fille du sieur Dehaulme, à ses frais, a payé à l’île Bourbon. », sous le n° 502, à l’entrée Marie [sans patronyme] (« individu – parents »), une femme est désignée comme « domestique passager » (fonction, solde). La rubrique des « remarques – mouvements » porte la mention suivante : « embarquée à l’île Bourbon ; débarquée au débarquement – négresse, domestique de monsieur Dehaulme, à ses frais à l’office. » ; sous le n° 503, à l’entrée Alexis [sans patronyme] (« individu – parents »), un homme est désigné comme « domestique passager » (fonction, solde). La rubrique des « remarques – mouvements » porte la mention suivante : « embarqué à l’île Bourbon ; débarqué au désarmement – nègre, domestique de monsieur Dehaulme, à l’office à ses frais. », liste consultable en ligne sur le site Mémoire des hommes, portail culturel du ministère des Armées.

[4] Service historique de la Défense (SHD), site de Lorient, bureau des classes de Port-Louis, sous-série 2P, rôle au désarmement – long cours, 2P 41-II.5, rôle du Massiac (1766-1768), p. 26 : dans la table des noms, sous le n° 306, à l’entrée Deheaulme (« individu – parents »), Jean Roland est désigné comme « conseiller passager » (fonction, solde). La rubrique des « remarques – mouvements » porte la mention suivante : « embarqué à l’île Bourbon ; n’ont pas embarqué – à la table, aux frais de la Compagnie, avec son épouse. » ; sous le n° 307, à l’entrée « Anonyme » (« individu – parents »), un homme est désigné comme « passager » (fonction, solde). La rubrique des « remarques – mouvements » porte la mention suivante : « embarqué à l’île Bourbon ; n’a pas embarqué – domestique de monsieur et madame Deheaulme, à l’office. », liste consultable en ligne sur le site Mémoire des hommes, portail culturel du ministère des Armées.

[5] « Navire de charge utilisé aux XVIIe et XVIIIe siècles pour le transport des munitions et l’approvisionnement des navires en campagne. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

En revanche, faute de prénom, et en l’absence de précisions suffisantes, il n’est pas possible d’établir avec une totale certitude un lien entre Jean Roland et le Deheaulme « passager » mentionné à bord du Duc de Parme[1], ou le Dehaulme « commis passager » cité sur le Puisieulx[2]. Pas plus qu’il n’est possible d’identifier de quel « monsieur Deheaulme » le « soldat passager » Jean-Baptiste Sorin dit « sans allarme[3] » a reçu un ordre d’embarquement sur la Paix[4].

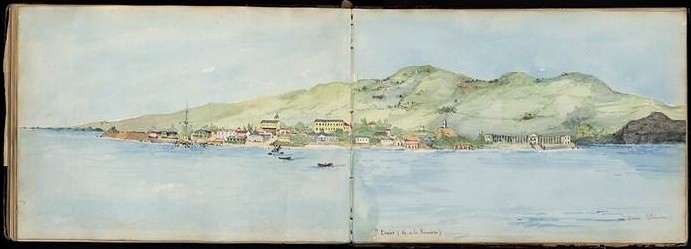

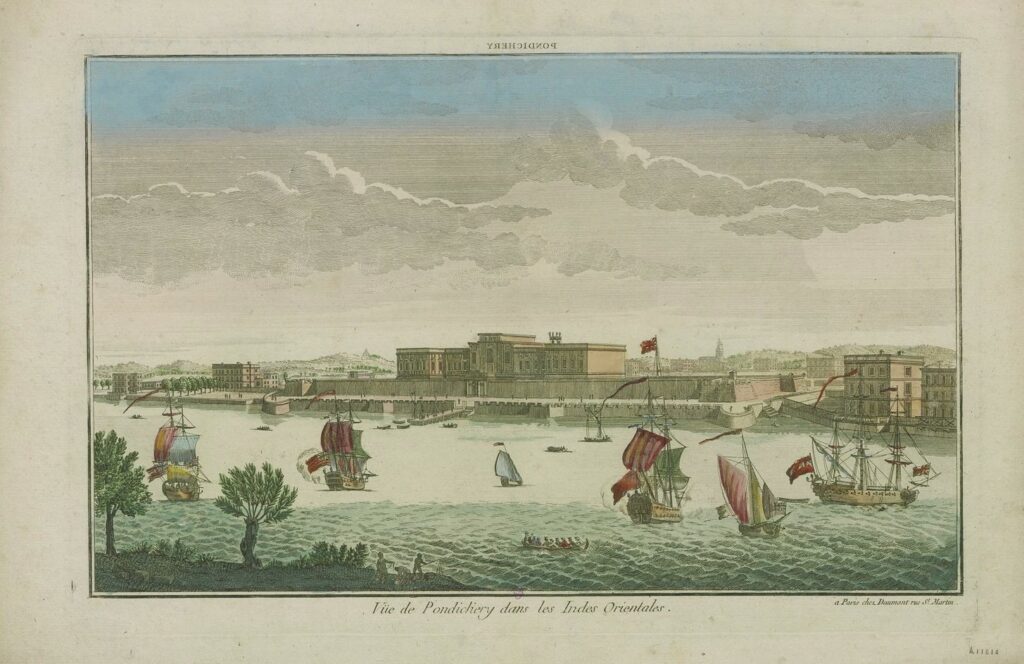

[1] Service historique de la Défense (SHD), site de Lorient, bureau des classes de Port-Louis, sous-série 2P, rôle au désarmement – long cours, 2P 36-23, rôle du Duc de Parme (1752-1754), p. 27 : dans la table des noms, sous le n° 302, à l’entrée Deheaulme (« individu – parents »), un homme est désigné comme « passager » (fonction, solde). La rubrique des « remarques – mouvements » porte la mention suivante : « embarqué à l’île Bourbon le 2 juin 1753, débarqué à Pondichéry le 8 juillet 1753 – passager pour Pondichéry à la table. », liste consultable en ligne sur le site Mémoire des hommes, portail culturel du ministère des Armées.

[2] Service historique de la Défense (SHD), site de Lorient, bureau des classes de Port-Louis, sous-série 2P, rôle au désarmement – long cours, 2P 36-15, rôle du Puisieulx (1752-1754), p. 32 : dans la table des noms, sous le n° 373, à l’entrée Dehaulme (« individu – parents »), un homme est désigné comme « commis passager » (fonction, solde). La rubrique des « remarques – mouvements » porte la mention suivante : « embarqué à Lorient ; débarqué à Pondichéry le 20 avril 1753 – passager à la table pour Pondichéry », liste consultable en ligne sur le site Mémoire des hommes, portail culturel du ministère des Armées.

[3] Lire « sans alarme », sans doute un sobriquet militaire pouvant être valorisant (sang-froid, bravoure tranquille) ou ironique (lâcheté, lenteur).

[4] Service historique de la Défense (SHD), site de Lorient, bureau des classes de Port-Louis, sous-série 2P, rôle au désarmement – long cours, 2P 39-II.13, rôle de la Paix (1763-1764), p. 23 : dans la table des noms, sous le n° 274, à l’entrée Sorin dit « sans allarme » Jean-Baptiste (« individu – parents »), un homme est désigné comme « soldat passager » (fonction, solde). La rubrique des « remarques – mouvements » porte la mention suivante : « embarqué à l’île Bourbon ; débarqué au désarmement – soldat du régiment de Lorraine prisonnier des Anglais embarqué en Chine et débarqué à Maurice, venu à l’île Bourbon sur le Choiseul ; embarqué à l’île Bourbon sur ordre de monsieur Deheaulme. », liste consultable en ligne sur le site Mémoire des hommes, portail culturel du ministère des Armées.

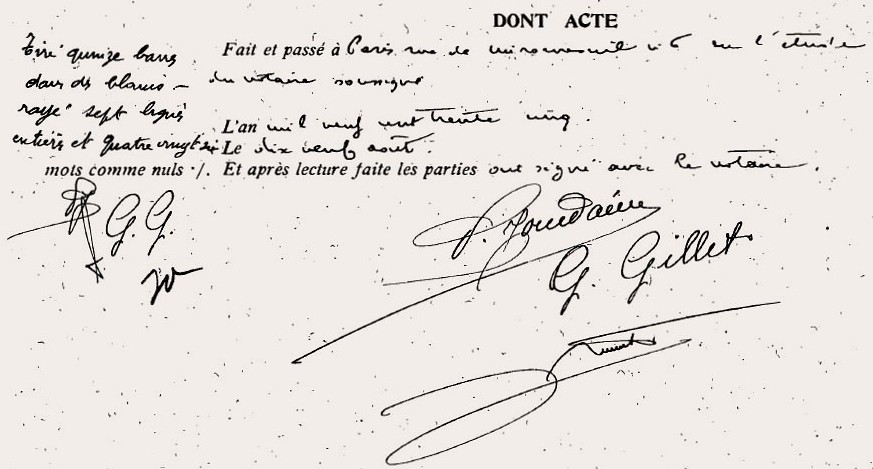

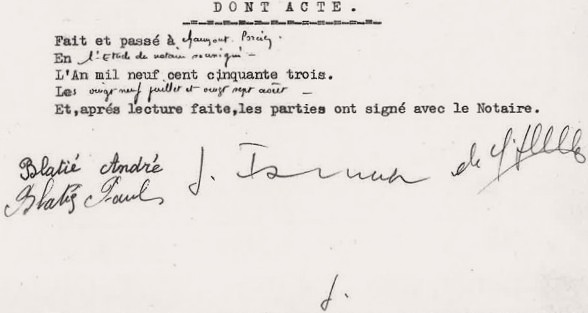

En dehors de sa vie familiale, Roland Deheaulme occupe diverses fonctions au sein de la Compagnie, tant sur le plan commercial qu’administratif. Sa place de commis est confirmée dans deux documents :

- l’acte de vente, le 14 octobre 1732[1], d’une maison située dans le quartier Saint-Paul, en bois équarri, de dix-neuf pieds de long sur quinze de large (environ cinq mètres soixante-quinze sur quatre mètres cinquante), dont il se rend acquéreur auprès de sa belle sœur Marie Monique Gruchet, pour la somme de 648 livres ;

- l’acte de partage de la succession de Jeanne Bellon, décédée trois ans plus tôt.

[1] Copie transmise par Lise Di Pietro, adjointe à la directrice, et Mireille Robert, qui a suivi le dossier, aux archives départementales de La Réunion [cote 3E 6 — série E : état civil, officiers publics et ministériels ; sous-série 3E = notaires]. Ce document, établi par maître François Morel et Dussart de Lasalle, relate la cession d’un bien par Marie Monique Gruchet à Roland Boutsocq Deheaulme et à son épouse Marie Anne Gruchet.

![Détail de la signature de Jean Roland Dehaulme. Cf. archives départementales de La Réunion, 3E 41 [série E = état civil, officiers publics et ministériels, sous-série 3E = notaires], acte notarié concernant le partage des biens de Jean Gruchet. Inventaire des biens meubles et immeubles, qui commence par la description d’une couchette à bas piliers en bois de natte à petites feuilles garnie de deux matelas, d’une couverture, et de deux oreillers. [Nota bene : ce document volumineux a été photographié et transmis par monsieur Patrick Jacquemart depuis La Réunion.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Succession-Gruchet-signature-Roland-Dehaulme-IMG_4784.jpg)

La signature de Jean Roland, apposée sur différents actes, montre une bonne maitrise de l’écriture, qui s’enrichit au cours de ses activités de quelques fioritures[1] à la manière des notaires.

[1] « Ornement, agrément accessoire d’un dessin, d’une décoration. Les fioritures d’un paraphe. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

Avant 1734, il est « commis de premier ordre », avec des appointements annuels de 900 livres. Assez rapidement, il exerce des fonctions liées au commerce de la Compagnie (et d’autres) dans l’organisation administrative de l’île. L’année suivante, il effectue le bilan administratif et financier d’un « lascar[1] », et signe comme garde-magasin[2]. Son ascension commence.

[1] « Matelot naviguant notamment dans l’océan Indien. », selon le Trésor de la langue française informatisé.

[2] « 1735 – Saint-Paul, 27 août. Décompte d’un lascar. 1 fol. » Cf. archives départementales de la Réunion, microfilm en rouleau, 2MI 102/R2, fonds de la Compagnie des Indes orientales numérisé, vue 258/357, consultable en ligne, texte reproduit d’après l’original des archives départementales de la Réunion, C 1717 [série C = classement et inventaire du fonds de la Compagnie des Indes, 1665-1767, sous-fonds C 1580-1914 = finances ; articles C 1623-1744 = II. – Budget général dépenses ; pièces C 1625-1727 = B. Dépenses de divers services, états ; documents C 1716-1727 = 5. – Marine.]

Le 14 avril 1738, il est nommé conseiller juge adjoint, à la demande du procureur général du roi au Conseil supérieur, et prête serment. Il demande un certificat de bonne conduite[1].

[1] « 1738 – Saint-Paul, 2 décembre. Boutsoocq Deheaulme au Conseil supérieur pour lui demander un certificat de bonne conduite . 1 fol. » Cf. archives départementales de la Réunion, microfilm en rouleau, 2MI 37, fonds de la Compagnie des Indes orientales numérisé, vues 35/83 et suivantes, consultables en ligne, texte reproduit d’après l’original des archives départementales de la Réunion, C 695 [série C = classement et inventaire du fonds de la Compagnie des Indes, 1665-1767, sous-fonds C 669-1068 = administration générale ; articles C 685-717 = II. – Personnel ; pièces C 689-717 = B. Demandes d’emploi, nominations, congés, réclamations.]

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, IFN-53105348, Isle Bourbon, par Étienne de Flacourt (1607–1660), 1653, carte manuscrite en couleur, 49 × 67,5 cm, échelle : 3 lieues [= 7 cm], avec dédicaces manuscrites à Louis XIV et Jean III du Portugal, titre au verso : « Isle Bourbon par le Sieur de Flacours 1653 », image cartographique sans médiation, reproduite d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, GE SH 18 PF 218 DIV 2 P 1 D, consultable en ligne sur Gallica.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Ile-Bourbon-carte-BnF-Sieur-de-Flacours-1653-GE-SH-18-PF-218-DIV-2-P-1-D-1024x739.jpeg)

En 1739, il signe des contrats de trois ans dans le quartier Saint-Paul, pour recruter dans l’exercice de leur métier d’anciens soldats de la Compagnie. Il emploie ainsi, en 1739, un meunier[1] et, en 1745, un boulanger[2] nommée Denis Dumelle.

[1] « 1739 – Saint-Paul, 17 octobre. Engagement de Guillaume Cousian à la Compagnie des Indes en qualité de meunier. 2 fol. » Cf. archives départementales de la Réunion, microfilm en rouleau, 2MI 92, fonds de la Compagnie des Indes orientales numérisé, vue 62/86, consultable en ligne, texte reproduit d’après l’original des archives départementales de la Réunion, C 1134 [série C = classement et inventaire du fonds de la Compagnie des Indes, 1665-1767, sous-fonds C 1121-1185 = travaux civils et militaires ; articles C 1125-1141 = II. – Personnel ; pièces 1125-1138 = A. Européens et Malabars libres.]

[2] « 1745 – Saint-Paul, 27 novembre. Engagement de Denis Dumielle à la Compagnie des Indes en qualité de boulanger. 2 fol. » Cf. archives départementales de la Réunion, microfilm en rouleau, 2MI 92, fonds de la Compagnie des Indes orientales numérisé, vue 68/86, consultable en ligne, texte reproduit d’après l’original des archives départementales de la Réunion, C 1136 [série C = classement et inventaire du fonds de la Compagnie des Indes, 1665-1767, sous-fonds C 1121-1185 = travaux civils et militaires ; articles C 1125-1141 = II. – Personnel ; pièces C 1125-1138 = A. Européens et Malabars libres.]

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, IFN-53105384, Plan et projet d’un petit port à la Rivière d’Abord en l’Isle de Bourbon, par le chevalier de Tromelin, [18e siècle], plan manuscrit en couleur, 55 × 66,5 cm, échelle : 100 toises [= 7 cm], avec légende et remarques en carton à gauche, orienté nord-est, image cartographique sans médiation, reproduite d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, GE SH 18 PF 218 DIV 11 P 3 D, consultable en ligne sur Gallica.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Plan-et-projet-port-riviere-Dabord-carte-BnF-17.-GE-SH-18-PF-218-DIV-11-P-3-D-1024x841.jpeg)

Le 7 avril 1741 il est « garde-magasin pour la Compagnie des Indes, en cette île »[1]. En 1750, il est garde-magasin de l’entrepôt de la rivière d’Abord[2]. C’est une charge qui comporte de nombreuses responsabilités, et que l’on confie à une personne de confiance et instruite. Parallèlement, il est caissier particulier pour le quartier Saint-Paul, mais aussi garde-magasin des cafés s’y trouvant, ainsi que des marchandises venues de l’Inde et de la Chine.

[1] « 1741 – Déclarations de retour. 6 fol. » Cf. archives départementales de la Réunion, microfilm en rouleau, 2MI 87, fonds de la Compagnie des Indes orientales numérisé, vues 129/158 et suivantes, consultables en ligne, texte reproduit d’après l’original des archives départementales de la Réunion, C 984 [série C = classement et inventaire du fonds de la Compagnie des Indes, 1665-1767, sous-fonds C 669-1068 = administration générale ; articles C 940-1068 = VIII. – Esclavage ; pièces C 974-1011= D. Détachements contre des marrons ; cotes C 981-1009 = 2. – déclarations de retours des détachements.]

[2] Fleuve côtier de l’île.

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, IFN-53105375, Quartier St. Denis à Bourbon, [17ᵉ ou 18ᵉ siècle], carte manuscrite en couleur, 30 × 50 cm, bâtiments légendés à droite, image cartographique sans médiation, reproduite d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, GE SH 18 PF 218 DIV 8 P 5 D, consultable en ligne sur Gallica.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Quartier-Saint-Denis-carte-BnF-16.-17.-GE-SH-18-PF-218-DIV-8-P-5-D-1024x617.jpeg)

De 1751 à 1757, qualifié de sous-marchand[1] (sorte d’intermédiaire), il perçoit un salaire annuel de 1 000 livres puis de 1 500 livres[2], auxquelles s’ajoutent des gratifications en vins et eaux de vie, dont le montant peut varier de 300 livres au double.

[1] « 1757 – Saint-Denis, 31 mars. Etat des appointements depuis le 1er janvier jusqu’au 31 mars. 2 fol. » Cf. archives départementales de la Réunion, microfilm en rouleau, 2MI 102/R2, fonds de la Compagnie des Indes orientales numérisé, vue 26/357, consultable en ligne, texte reproduit d’après l’original des archives départementales de la Réunion, C 1646 [série C = classement et inventaire du fonds de la Compagnie des Indes, 1665-1767, sous-fonds C 1580-1914 = finances ; articles C 1623-1744 = II. – Budget général dépenses ; pièces C 1625-1727 = B. Dépenses de divers services, états ; documents C 1625-1673 = 1. Administration générale, cotes 1625-1654 = a. Soldes, indemnités, gratifications.]

[2] « 1755 – Saint-Denis, 31 mars. Etat des appointements dus aux employés, officiers et autres depuis le 1er janvier jusqu’au 31 mars. 4 fol. » Cf. archives départementales de la Réunion, microfilm en rouleau, 2MI 102/R2, fonds de la Compagnie des Indes orientales numérisé, vue 19/357, consultable en ligne, texte reproduit d’après l’original des archives départementales de la Réunion, C 1644 [série C = classement et inventaire du fonds de la Compagnie des Indes, 1665-1767, sous-fonds C 1580-1914 = finances ; articles C 1623-1744 = II. – Budget général dépenses ; pièces C 1625-1727 = B. Dépenses de divers services, états ; documents C 1625-1673 = 1. Administration générale, cotes 1625-1654 = a. Soldes, indemnités, gratifications.]

Le 8 juillet 1753, il aurait débarqué à Pondichéry[1], après avoir fait le voyage sur le Duc de Parme, un navire de la Compagnie. Il aurait été passager à la table, et aux frais de la Compagnie. Ce voyage entretiendrait-il un lien avec ses fonctions de sous-marchand ? Comme caissier de la Compagnie, il signe les quittances pour les vivres et rafraichissements qui sont fournis à une escadre. Il règle souvent en esclaves[2].

[1] Pour les problèmes d’identification concernant l’identité du voyageur, cf. supra. Pondichéry est une commune située actuellement dans le district et le territoire du même nom, en Inde.

[2] « 1735 – Etat des esclaves accordés à divers habitants de Bourbon en payement des vivres et rafraîchissements fournis aux vaisseaux de l’escadre de d’Aché. 26 fol. » Cf. archives départementales de la Réunion, microfilm en rouleau, 2MI 102/R2, fonds de la Compagnie des Indes orientales numérisé, vue 265/357, consultable en ligne, texte reproduit d’après l’original des archives départementales de la Réunion, C 1720 [série C = classement et inventaire du fonds de la Compagnie des Indes, 1665-1767, sous-fonds C 1580-1914 = finances ; articles C 1623-1744 = II. – Budget général dépenses ; pièces C 1625-1727 = B. Dépenses de divers services, états ; documents C 1716-1727 = 5. – Marine.]

![Le diorama La Vie à bord, don effectué en 1989 par l’association des Amis du musée de la Compagnie des Indes, illustre la vie quotidienne sur un navire de la Compagnie des Indes au XVIIIe siècle. Il évoque les conditions rudes de la navigation au long cours. [Nota bene : cette carte postale, diffusée par le musée de la Compagnie des Indes (Port-Louis, Morbihan), labellisé « musée de France », est destinée principalement à un usage pédagogique et non commercial.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Musee-Compagnie-Indes-CP-diorama-La-Vie-bord-recto-714x1024.jpg)

En 1758, dans des actes relatifs à l’administration des hôpitaux, il est mentionné comme substitut de monsieur le procureur général du roi. Il constate le décès de marins, le plus souvent victimes de la petite vérole[1].

On redoute que cette maladie ne se transforme en épidémie, en raison de la rapidité avec laquelle elle se propage[2]. En ce qui concerne la grande vérole[3], Jean Roland est condamné le 20 juin 1736[4] pour avoir vendu à un certain Louis Martin, canonnier au service de la Compagnie des Indes, une esclave « traitée » mais non « guérie ».

[1] « Petite vérole, nom que l’on donnait à la variole. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[2] « 1758 – Saint-Paul, décembre. Procès-verbaux de destruction des hardes et effets de Guillaume Tancret, Poitiers, Frompton, Noël Liwat, Gilles Inal, matelots du Duc d’Orléans, du Minotaure, du Fortuné, du Vengeur et de l’Eléphant, décédés à l’hôpital de la variole . 5 fol. » Cf. archives départementales de la Réunion, microfilm en rouleau, 2MI 86, fonds de la Compagnie des Indes orientales numérisé, vues 13/30 et suivantes, consultables en ligne, texte reproduit d’après l’original des archives départementales de la Réunion, C 938 [série C = classement et inventaire du fonds de la Compagnie des Indes, 1665-1767, sous-fonds C 669-1068 = administration générale ; articles C 933-939 = VII. – Hôpitaux ; pièces C 936-939 = B. Maladies contagieuses (lèpre, variole).]

[3] « Ou, simplement, vérole, nom que l’on donnait à la syphilis. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[4] « 1733-1737 – Registre des arrêts du Conseil supérieur. 38 x 25 cm. 231 fol. » Cf. archives départementales de la Réunion, microfilm en rouleau, 2MI 121, fonds de la Compagnie des Indes orientales numérisé, vues 381/455 et suivantes, consultables en ligne, texte reproduit d’après l’original des archives départementales de la Réunion, C 2519 [série C = classement et inventaire du fonds de la Compagnie des Indes, 1665-1767, sous-fonds C 2279-2807 = greffe ; articles C 2516-2568 = V. – Arrêts et jugements ; pièces C 2516-2561 = A. Arrêts du Conseil provincial et du Conseil supérieur ; cotes 2516-2532 = 1. Registres.]

En 1763, le 26 octobre, il est nommé adjoint au Conseil supérieur[1], juge et receveur, sans que cela n’affecte les autres commissions dont il fait partie. Il prête serment, séparément, dans les mains du commandant président du conseil.

[1] « 1763 – Saint-Denis, 26 octobre. Demande du procureur général que les sieurs Dehaulme, Roudic, Dejean et Bellier soient adjoints au Conseil supérieur insuffisamment nombreux. 2 fol. » Cf. archives départementales de la Réunion, microfilm en rouleau, 2MI 37, fonds de la Compagnie des Indes orientales numérisé, vues 54/83 et suivantes, consultables en ligne, texte reproduit d’après l’original des archives départementales de la Réunion, C 703 [série C = classement et inventaire du fonds de la Compagnie des Indes, 1665-1767, sous-fonds C 669-1068 = administration générale ; articles C 685-717 = II. – Personnel ; pièces C 689-717 = B. Demandes d’emploi, nominations, congés, réclamations.]

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, IFN-53105369, Carte particulière de la côte de l’Isle de Bourbon depuis Ste. Suzanne jusqu’à St. Gilles, où sont renfermés les mouillages de St. Denis et de St. Paul, [17e ou 18e siècle], document cartographique manuscrit en couleur, 34 × 68 cm, échelle : 3 lieues marines de 3000 toises [= 22 cm], orienté au sud, image cartographique sans médiation, reproduite d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, GE SH 18 PF 218 DIV 3 P 2 D, consultable en ligne sur Gallica.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/06/Ile-Bourbon-Sainte-Suzanne-Saint-Gilles-carte-BnF-16.-17.-GE-SH-18-PF-218-DIV-3-P-2-D-1024x508.jpeg)

Jean Roland Deheaulme est impliqué dans la répression des esclaves en fuite. Non seulement, il milite pour un durcissement des sanctions, mais il est aussi, en tant que « commandant et juge de police en ce quartier Saint-Paul », un de ceux qui prononcent ces sanctions, en fonction de la durée du marronnage, et du nombre de récidives[1].

[1] « 1742-1755 – Extraits du registre de déclarations de marronnage au quartier Saint-Paul. 23 fol. » Cf. archives départementales de la Réunion, microfilm en rouleau, 2MI 87, fonds de la Compagnie des Indes orientales numérisé, vues 129/158 et suivantes, consultables en ligne, texte reproduit d’après l’original des archives départementales de la Réunion, C 948 [série C = classement et inventaire du fonds de la Compagnie des Indes, 1665-1767, sous-fonds C 669-1068 = administration générale ; articles C 940-1068 = VIII. – Esclavage ; pièces C 943-954 = B. Déclarations de marronnage.]

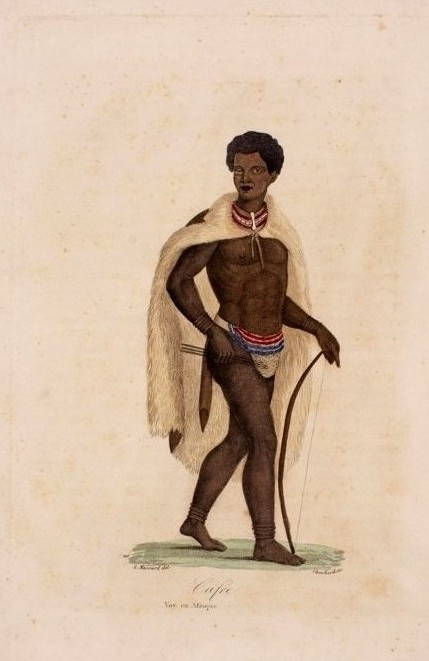

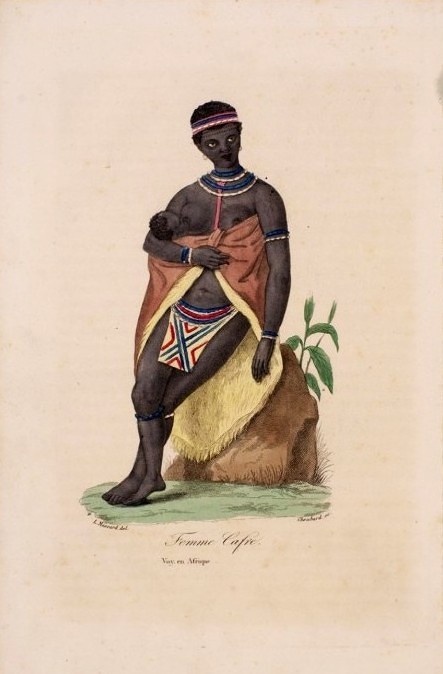

Ainsi, Laurent[1], un Cafre[2] de vingt-cinq ans et Fidel[3], un Malabar[4] de dix-huit ans, tous deux esclaves d’Augustin Auber, sont jugés à plusieurs reprises, à quelques semaines d’intervalle. Ces deux hommes, parmi d’autres, incarnent la ténacité des esclaves en quête de liberté, malgré la menace de châtiments sévères.

Laurent s’évade une première fois le 1er juillet 1750 et se rend à son maître quinze jours plus tard. Il fuit de nouveau le 18 septembre 1752, revient le 21 octobre, repart le 29 octobre et se rend le 28 novembre. Sa dernière fuite a lieu le 27 juin 1753, suivie d’un retour dès le lendemain.

Fidel part le 6 décembre 1751 et réintègre le domaine douze jours plus tard. Il récidive le 16 novembre 1752 et revient deux jours après. Le 17 novembre 1753, il prend à nouveau la fuite. Le 18 décembre, il est blessé par un coup de fusil tiré par son maître aux Colimaçons, capturé, puis enfermé au bloc du quartier Saint-Paul. En dépit des peines encourues, ces tentatives d’évasion expriment avec force l’aspiration des esclaves à échapper à la servitude.

Roland Dehaulme prononce de lourdes sentences à l’encontre de Laurent et de Fidel, reconnus coupables de multiples récidives. La peine initialement prévue consiste en la mutilation des oreilles et l’apposition d’un fer en forme de fleur de lys sur l’épaule droite, marquant ainsi l’infamie.

Toutefois, en l’absence d’un exécuteur des sentences criminelles, la procédure judiciaire s’adapte aux circonstances locales : l’esclave est publiquement flagellé à la sortie de la messe paroissiale, conformément aux usages en vigueur, le condamné étant d’ordinaire attaché au carcan[5], puis remis à son propriétaire.

[1] « 1742-1755 – Extraits du registre de déclarations de marronnage au quartier Saint-Paul. 23 fol. » Cf. archives départementales de la Réunion, microfilm en rouleau, 2MI 87, fonds de la Compagnie des Indes orientales numérisé, vues 144/158 et suivantes, consultables en ligne, texte reproduit d’après l’original des archives départementales de la Réunion, C 948 [série C = classement et inventaire du fonds de la Compagnie des Indes, 1665-1767, sous-fonds C 669-1068 = administration générale ; articles C 940-1068 = VIII. – Esclavage ; pièces C 943-954 = B. Déclarations de marronnage.]

[2] Ou Caffre « (Celui, celle) qui habite la Cafrerie (partie de l’Afrique australe) ou qui en est originaire. », selon le Trésor de la langue française informatisé. « Cafre » désigne à La Réunion de façon non péjorative une personne d’origine africaine. »

[3] « 1742-1755 – Extraits du registre de déclarations de marronnage au quartier Saint-Paul. 23 fol. » Cf. archives départementales de la Réunion, microfilm en rouleau, 2MI 87, fonds de la Compagnie des Indes orientales numérisé, vues 143/158 et suivantes, consultables en ligne, texte reproduit d’après l’original des archives départementales de la Réunion, C 948 [série C = classement et inventaire du fonds de la Compagnie des Indes, 1665-1767, sous-fonds C 669-1068 = administration générale ; articles C 940-1068 = VIII. – Esclavage ; pièces C 943-954 = B. Déclarations de marronnage.]

[4] Le terme « Malabar » désigne à La Réunion les travailleurs indiens originaires de la côte de Malabar (sud-ouest de l’Inde, aujourd’hui états de Karnataka, Kerala, Tamil Nadu). Dans son sens populaire, « homme de grande taille, très fort et robuste. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[5] « Cercle fixé à un pilori, et auquel on attachait par le cou des criminels condamnés à l’exposition publique. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.