La circonscription administrative fiscale est l’élection. Elle regroupe des dizaines, voire quelques centaines de villages. Celle de Reims, dont dépend La Romagne, est créée dès 1357. Elle subit des modifications, en se voyant enlever des paroisses ardennaises lors de la création de celles de Rethel (1450) et de Sainte-Menehould (1635).

Les impôts, à l’origine, ne sont pas permanents, mais accordés pour une période donnée. A partir du XIVe siècle, certains deviennent définitifs. Ils sont fixés en Conseil du roi, et répartis entre les paroisses de la province par l’intendant.

L’impôt direct reste assez stable jusqu’en 1621, avant d’augmenter considérablement à partir de 1626. Les besoins du roi pour les guerres et le développement de l’administration monarchique sont sans cesse grandissants. Ce qu’atteste le quintuplement des dépenses de guerre contre les Habsbourg entre 1599 et 1643.

Or, les revenus du domaine royal[1] sont insuffisants pour faire face, ne serait-ce qu’aux dépenses ordinaires, ce qui aboutit à un empilement de taxes pour les contribuables au cours des siècles.

[1] « Domaine de la Couronne, partie du territoire que le roi possédait en propre, ou sur laquelle il exerçait directement son autorité (on dit aussi domaine royal). », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

Tous les moyens sont bons pour procurer de l’argent au Trésor royal[1]. Outre les divers impôts établis, comme la création en 1674 du droit de timbre sur les actes officiels, Louis XIV multiplie la vente des charges, et taxe les faux nobles. L’usurpation de noblesse est la cause d’une surcharge fiscale pour tous les roturiers.

[1] Lieu où sont versées les sommes qui proviennent des revenus royaux, et d’où sont tirées celles employées au service et aux dépenses de la royauté.

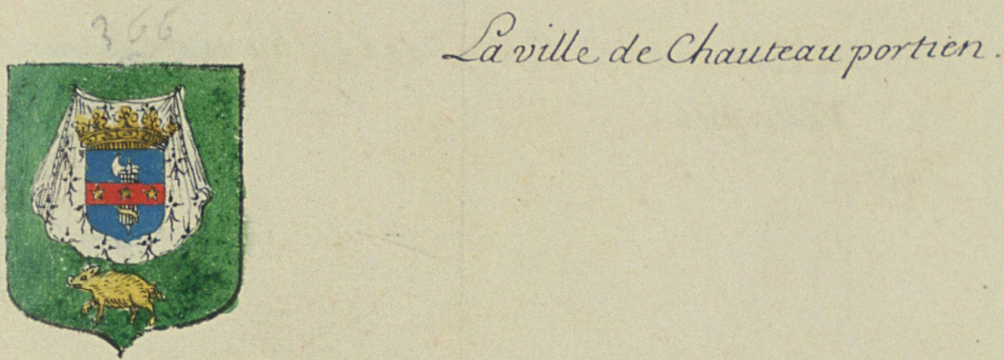

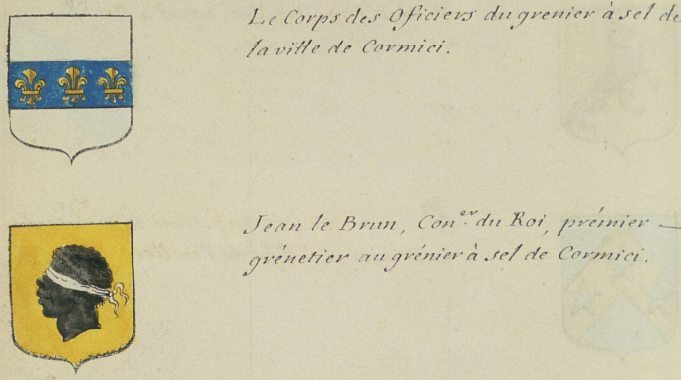

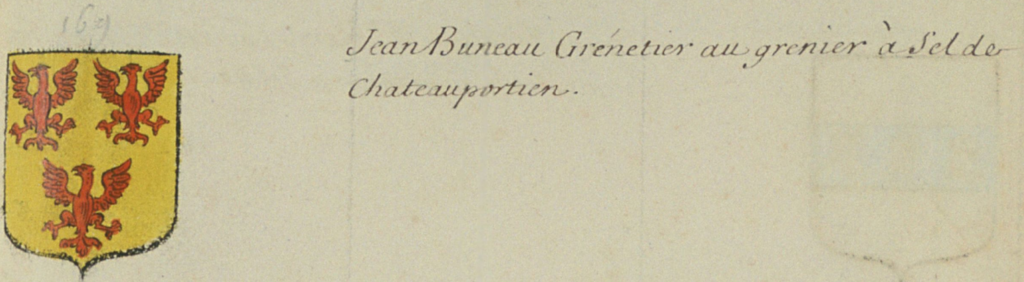

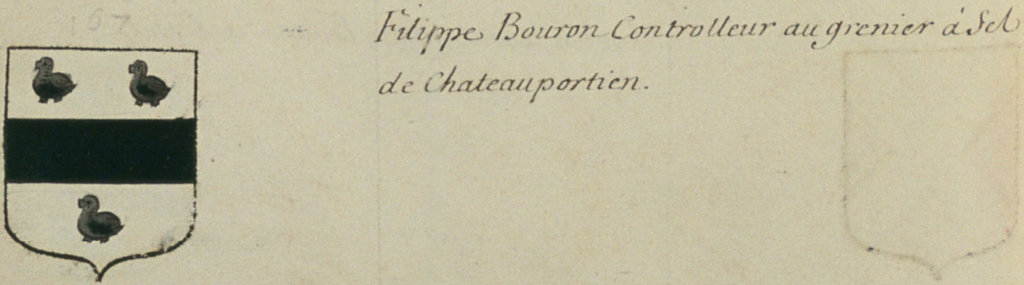

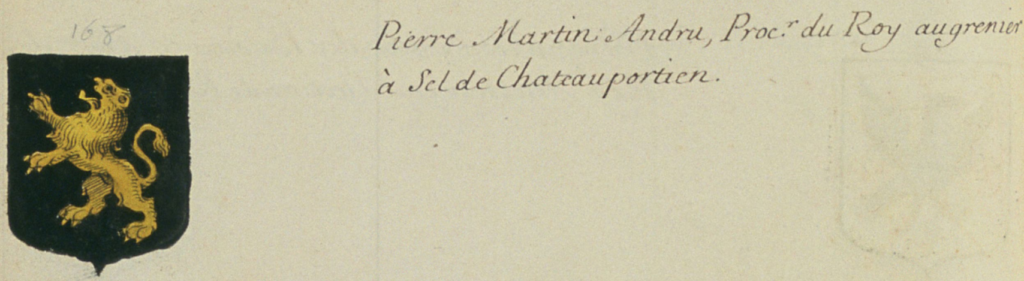

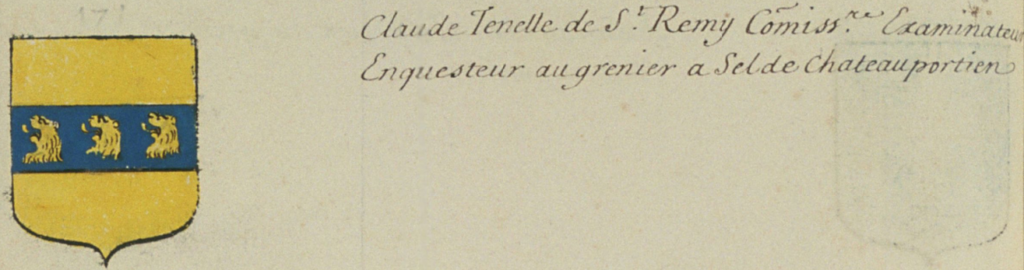

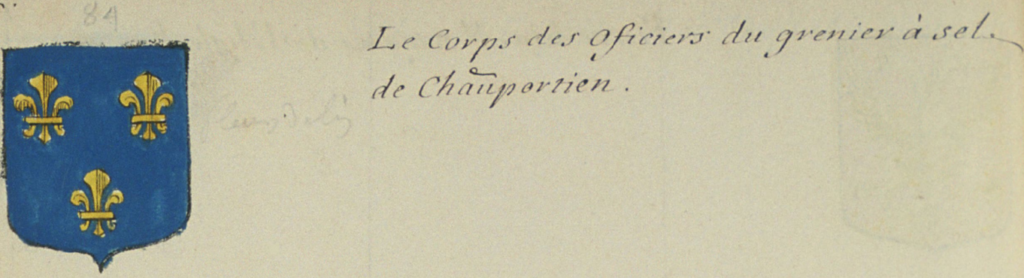

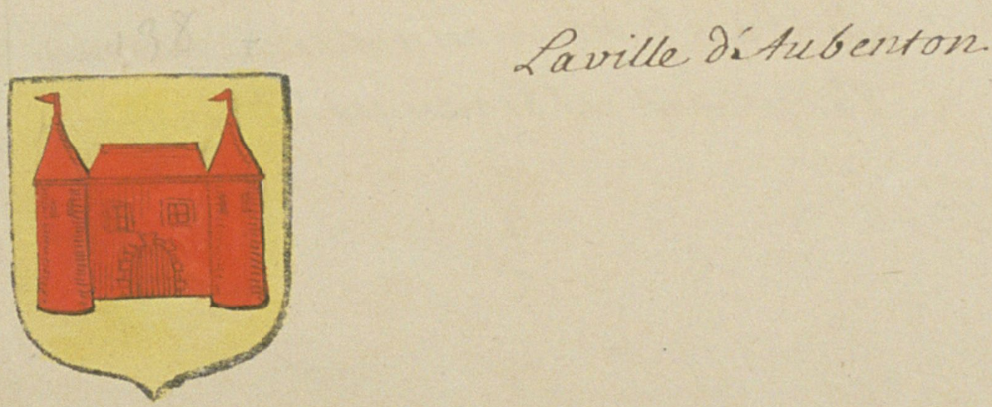

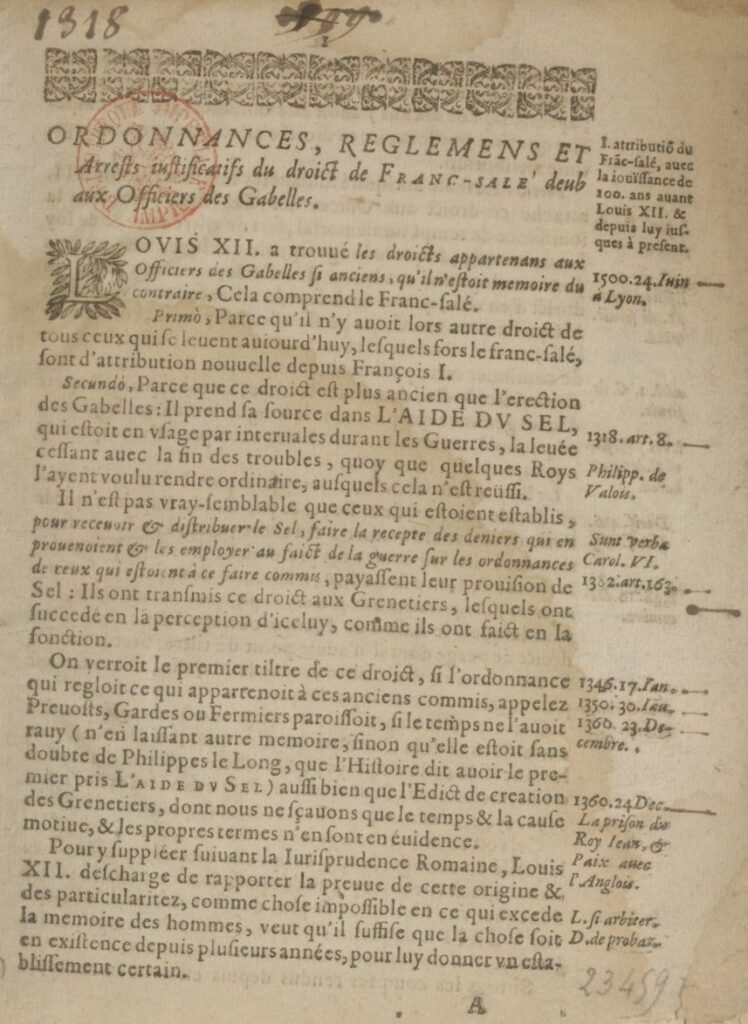

Dans chaque province, à partir de 1696, est lancée la recherche des usurpateurs de titre de noblesse[1], qui bénéficient ainsi d’exemptions fiscales. Ceux qui se déclarent nobles doivent apporter les preuves de leur noblesse, afin d’échapper à cette taxe. Nombre d’entre eux sont inquiets, car tous n’ont pas les documents requis pour l’établir, et c’est une agitation de plus dans un pays troublé.

[1] Déclaration du roi pour la recherche des faux nobles du 4 septembre 1696, qui fait suite à la grande enquête sur la noblesse de 1666, et qui débouche sur la parution de l’Armorial général de France, dit « Armorial d’Hozier ». Pour les Ardennes, voir Bibliothèque nationale de France, document numérique, page non paginée, vue 1/558 et suivantes, consultable en ligne sur Gallica, Hozier, Charles-René, Volumes reliés du Cabinet des titres : recherches de noblesse, armoriaux, preuves, histoires généalogiques. Armorial général de France, dressé, en vertu de l’édit de 1696. X Champagne, 1701-1800, manuscrit en français, 555 pages, texte numérisé d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, département des Manuscrits, Français 32237.

L’impôt de la taille, créé au XIVe siècle, ne devient pérenne qu’à partir du XVe siècle, à la suite de la permanence de l’armée sous Charles VII. Il n’est pas dû individuellement par les habitants, mais collectivement par une paroisse. C’est un impôt de répartition, pour lequel il existe deux catégories : la taille personnelle[1], pratiquée surtout dans le Sud de la France (par exemple le Languedoc), et la taille réelle[2], concernant plutôt les régions du Nord.

[1] Elle était « celle qui était levée sur chaque personne taillable. », et la taille réelle, « celle qui était levée sur les terres », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[2] Elle est fondée sur l’appréciation de la richesse en terres du chef de famille.

C’est à cette dernière qu’est soumis le village de La Romagne. La taille est levée chaque année, en tenant compte de tous les types d’activités. Elle varie considérablement, en fonction de la nécessité pour le roi de rétablir les finances. Les aménagements obtenus par Terwel[1] sont de très courte durée.

[1] Auteur de notices cadastrales sur les villages de la frontière de Champagne en 1657.

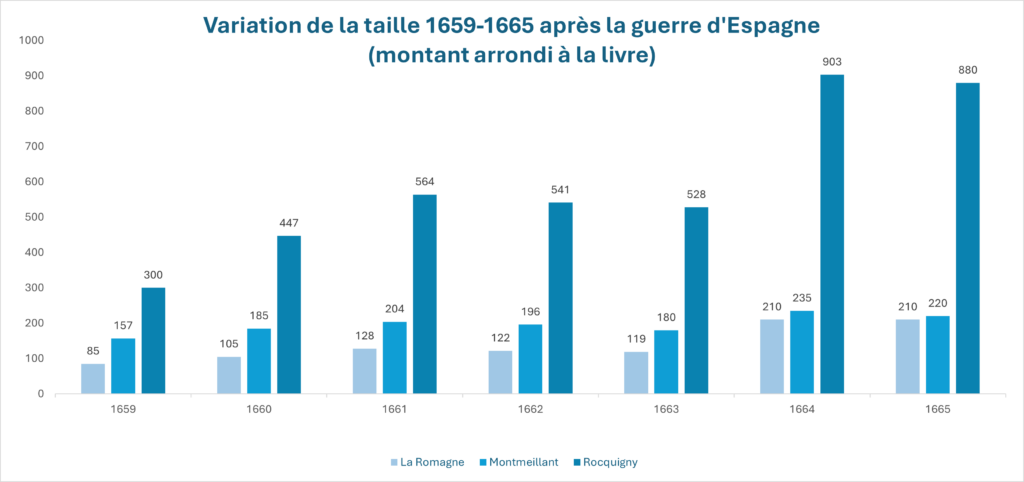

Dès 1660, dans presque toutes les paroisses, le montant des tailles augmente, et ce, jusqu’en 1664[1]. Les villages sont pressurés, alors que ces années-là sont les premières d’une paix longtemps attendue avec l’Espagne[2]. La somme demandée pour l’ensemble de l’élection de Reims en 1660 se monte à 208 595 livres de principal[3].

[1] Archives départementales de la Marne, site de Châlons-en-Champagne, C 2182 [série C = administrations provinciales. – Intendances, subdélégations, élections et autres divisions administratives ou financières, bureaux des finances, états provinciaux, principautés, régences, etc., articles C 2099-2488 = élections, cote C 2182 = liasse, 11 cahiers in-4°. – 1662-1672. – Election de Reims : taille et accessoires. – Assiette et département des tailles et accessoires pour les années 1662, 1664 à 1669 et 1671 à 1672 par les intendants Daniel Voysin en 1662, Lambert d’Herbigny en 1665, Lefèvre de Caumartin de 1666 à 1671. – Etat des sommes restant dues en 1665 sur le taillon imposé en 1656.]

[2] La guerre franco–espagnole a eu lieu du 19 mai 1635 au 7 novembre 1659.

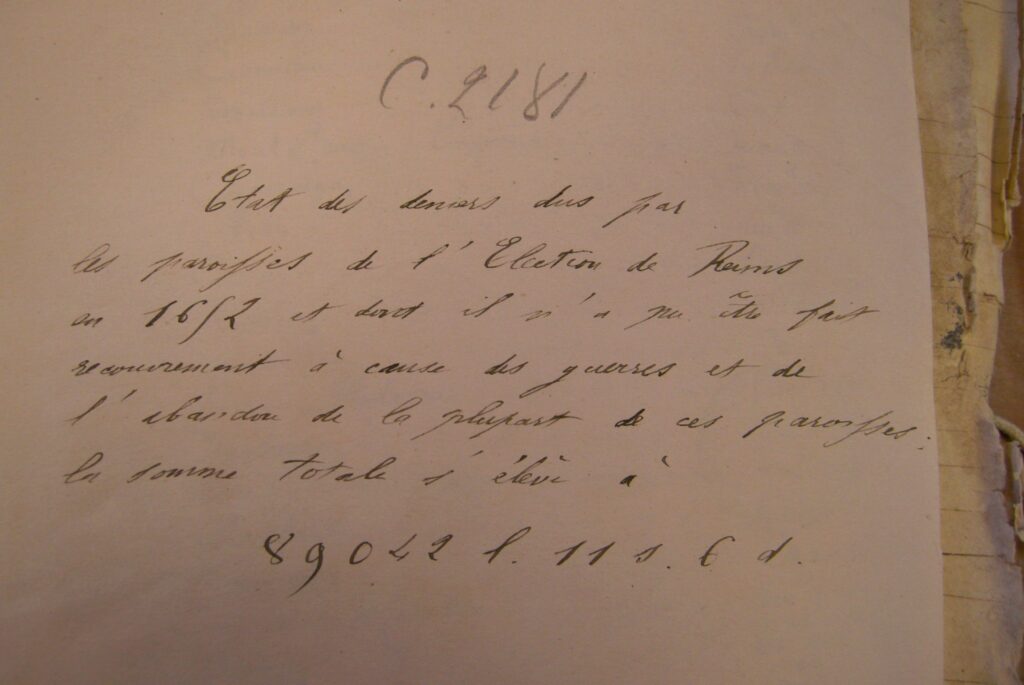

[3] Archives départementales de la Marne, site de Châlons-en-Champagne, C 2181 [série C = administrations provinciales. – Intendances, subdélégations, élections et autres divisions administratives ou financières, bureaux des finances, états provinciaux, principautés, régences, etc., articles C 2099-2488 = élections, cote C 2181 = liasse, 12 cahiers in-4°. – 1625-1660. – Election de Reims : taille et accessoires. – Assiette et département des tailles, crues, accessoires et taillon à lever sur les communautés de l’élection en 1625. – Registre et département des tailles, taillon, crues des garnisons et autres crues, droits d’officiers et autres à lever sur l’élection pendant l’année 1628. – Département de la taille en 1634, du taillon en 1649. – Etat des deniers dus par les paroisses de l’élection et dont il n’a pu être fait recouvrement en 1652 à cause des guerres et de l’abandon de la plupart de ces paroisses : la somme totale s’élève à 89 042 livres 11 sols 6 deniers. – Assiette et département des tailles de 1658, 1659 et 1660 par Daniel Voysin, « intendant de la justice, police et finances et armées de S. M. en la province de Champagne ». – Extrait de l’état du roi contenant les sommes à lever sur les paroisses de l’élection pour la subsistance des gens de guerre pendant les cent cinquante jours du quartier d’hiver de l’année 1660.]

Il est très difficile pour la population de faire face à ces impôts, après les ravages des guerres. Pour ceux qui ne peuvent pas les payer, il est interdit en 1663 de saisir les chevaux, les instruments, et outils agricoles, car cela renforcerait la pauvreté. Si les tailles sont réduites momentanément après les premières années du règne de Louis XIV, cela ne dure pas.

En janvier 1678, Thomas Hue de Miromesnil[1] (1634-1702) fait remarquer que l’élection de Reims est une des trois juridictions les plus chargées en impôts, que le nombre de pauvres s’accroît de jour en jour, au point que la taille se paie très difficilement, car la circonscription est loin d’être remise de la guerre[2].

[1] Intendant de Châlons, c’est-à-dire, selon le titre officiel, « commissaire départi en la province de Champagne ».

[2] Archives nationales, G7 224 [série G = administrations financières et spéciales, sous-série G7 = contrôle général des finances, fonds G7 71-531 = lettres originales adressées au contrôleur général des finances par les intendants des généralités. 1678-1747, articles G7 223-238. Champagne (Châlons-sur-Marne). 1677-1738.]

Duplessis Joseph Siffred (1725-1802), Jacques Necker (1732-1804), directeur général des Finances, huile sur toile, XVIIIe siècle, notice descriptive consultable en ligne sur le site de l’agence photographique GrandPalaisRmnPhoto, édité par la Réunion des musées nationaux (France).

Il faut attendre Necker (1732-1804), et ses analyses des finances de la France, pour que l’augmentation de ce plus ancien impôt direct soit désormais dûment enregistrée par une loi. Jusqu’alors, elle pouvait être décidée à l’aide d’un simple arrêt du Conseil du roi, et présentait de fait un caractère plus arbitraire. La baisse de cette imposition n’arrive qu’à la suite des efforts faits par Colbert (1619-1683) pour réduire les tailles du royaume.

![Musée national du Château de Versailles et de Trianon, numéro d’inventaire MV7403,

Franque Jean-Pierre (1774-1860) ; Nanteuil Robert (1623-1678) [d'après], Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), représenté en 1676 (dans un encadrement décoratif), huile sur toile, 1839, notice descriptive consultable en ligne sur le site de l’agence photographique GrandPalaisRmnPhoto, édité par la Réunion des musées nationaux (France).](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/08/Jean-Baptiste-Colbert-1619-1683-represente-en-1676.jpg)

Franque Jean-Pierre (1774-1860) ; Nanteuil Robert (1623-1678) [d’après], Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), représenté en 1676 (dans un encadrement décoratif), huile sur toile, 1839, notice descriptive consultable en ligne sur le site de l’agence photographique GrandPalaisRmnPhoto, édité par la Réunion des musées nationaux (France).

En réalité, il est plus juste de parler des tailles au pluriel que de la taille au singulier, puisque cet impôt se compose de plusieurs éléments : la taille proprement dite, le taillon[1] de la gendarmerie, la taille pour la solde des officiers des maréchaussées, et celle pour les étapes des gens de guerre.

[1] « Imposition de deniers, qui se levait anciennement de la même manière que la taille, et qui en était comme un supplément. Receveur général, receveur particulier du taillon. Le taillon était affecté au payement de la gendarmerie. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

L’année fiscale commence au premier octobre. Au mois de février, le Conseil du roi détermine la somme à imposer pour l’année suivante, et la répartit entre les généralités des pays d’élection. Fin juin, deux extraits établis par le contrôleur général sont adressés à l’intendant et aux officiers du bureau des finances.

Le premier répartit la somme due par sa province entre les différentes élections. Après contrôle, l’intendant, renseigné par ses subdélégués (en contact permanent avec la population) procède au département[1] des tailles entre les divers villages et villes.

Il peut ainsi tenir compte d’événements ponctuels comme les inondations, les sécheresses, les grêles, les circonstances personnelles (état de santé ou nombre et âge des enfants) et ajuster au mieux l’impôt.

[1] « XIIe siècle, au sens d’action de partager ; XVIIIe siècle, comme terme du vocabulaire administratif. Dérivé de départir, au sens de partager. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

C’est ainsi que, dans le cas d’incendies ou de dégâts dus à des orages, plusieurs habitants de La Romagne, de Rocquigny et de Saint-Jean-aux-Bois[1] obtiennent une remise ou une dispense de leur imposition, en raison de la perte de leur maison, grange, meubles, vêtements, chevaux, charrettes, charrues, foin, etc.

On peut citer le cas de très pauvres habitants, qui ont besoin de soulagement. Ou encore, une inondation en 1784 à Château-Porcien, qui a valu aux réfugiés d’être nourris et logés par d’autres habitants[2].

[1] Villages du département des Ardennes.

[2] Archives départementales de la Marne, site de Châlons-en-Champagne, C 953 [série C = administrations provinciales. – Intendances, subdélégations, élections et autres divisions administratives ou financières, bureaux des finances, états provinciaux, principautés, régences, etc., articles C 749-1157 = finances, impositions, aides et gabelles, eaux et forêts, monnaies, postes et messageries, traites foraines, cote C 953 = portefeuille. – 175 pièces, papier. – 1757-1788. – Remises, décharges et modérations. – Requêtes en décharge d’impositions, avec pièces à l’appui, adressées à l’intendant et classées par élections. – Election d’Epernay : Mancy (1777-1785). – Mareuil-le-Port (1774). – Mareuil-en-Brie (1785-1788). – Mareuil-sur-Ay (1785-1786). – Mareuil-sous-Châtillon (1773). – Monthelon (1785-1788). – Montmort (1772-1787). – Moslins (1785-1787). – Moussy (1772). – Passy-Grigny (1787-1788). – Pierry (1775-1776). – Plivot : requête des habitants disant « que depuis plusieurs années ils n’ont rien récolté en différents cantons de leur prairie désolés par la grande sécheresse et surtout par des insectes qui se couloient entre deux terres, coupant entièrement les racines des herbes, de sorte que la surface de leurs héritages étoit soulevée ; que les débordements des eaux en l’’hiver dernier ont absolument enlevé le gazon de leur prez, en ont creusé plusieurs jusqu’à en arracher les bornes et à recombler les troux des autres servant de limites » (1786). – Saint-Gemme (1785). – Soilly (1773-1788). – Tauxières (1786-1788). – Tours-sur-Marne (1785-1788). Trépail (1778-1787). – Troissy (1784-1787). – Vandières (1757). – Vouciennes : requête des habitants surchargés de taxes ; « ces malheureux n’ont pu, quoiqu’ils ayent fait tous leurs efforts, s’acquitter des tailles, vingtièmes et impositions : ils en redoivent encore des sommes considérables sur les années 1780, 1781, 1782, 1783 et 1784… les frais qu’on leur fait ne font qu’augmenter leurs charges » (1784). – Vaudancourt (1772-1786). – Vaudemange ; requête des habitants « disant que l’hiver de 1784, la grande abondance de neige, en fondant, a produit une grande abondance d’eau qui a causé un très grand dommage : les grains des terres hautes et moyennes ont été ravinés et déracinés ; les terres des lieux plats sont entraînées par les eaux ou recouvertes de mauvaise terre, et les terres qui étaient pour ensemencer ont été pareillement dégradées, ce qui a ôté toutes les espérances des cultivateurs » (1785). – Venteuil (1772-1786). – Verneuil (1771-1788). – Ville-en-Selve (1787-1788). – Ville-en-Tardennois : requête des habitants « disant qu’il a plu au roi de leur faire une remise d’une somme de quatre-vingt-six livres pour être répartie au marc la livre sur tous les contribuables à la taille, comme cela s’est pratiqué dans toutes les paroisses de votre généralité ; mais ils n’ont jamais été plus surpris que d’apprendre que cette somme a été répartie, il y a environ trois mois, sur 25 particuliers de la paroisse et de ladite ville, sans que le collecteur ni aucune autre personne leur ait fait part de cela, sinon il y a huit jours qu’à force de plaintes, le collecteur, semble-t-il par une grâce spéciale, a annoncé à la porte de l’église ce bienfait de S. M. Les suppliants auroient bien moins lieu de plainte si on avoit rejeté cette somme sur tous les pauvres, mais au contraire, il semble qu’on se soit étudié à la répartir sur ces 25 particuliers des plus riches de la paroisse » (1786-1787). – Vinay (1785-1786). – Vincelles : requête des habitants au roi demandant la remise des impôts pour l’année ou un temps suffisant pour les payer (1784).]

![Archives départementales de la Marne, site de Châlons-en-Champagne, C 2169 [série C = administrations provinciales. – Intendances, subdélégations, élections et autres divisions administratives ou financières, bureaux des finances, états provinciaux, principautés, régences, etc., articles C 2099-2488, élections, cote C 2169 = liasse. – 185 pièces, 1 parchemin.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/08/Collecteurs-des-tailles-pour-la-paroisse-de-La-Romagne.jpg)

Chaque paroisse est ensuite informée de son imposition par son receveur des tailles. Les collecteurs, solvables, sont élus le premier dimanche de septembre. Ils sont chargés de la répartition de l’impôt auprès de chaque foyer, puis de sa perception.

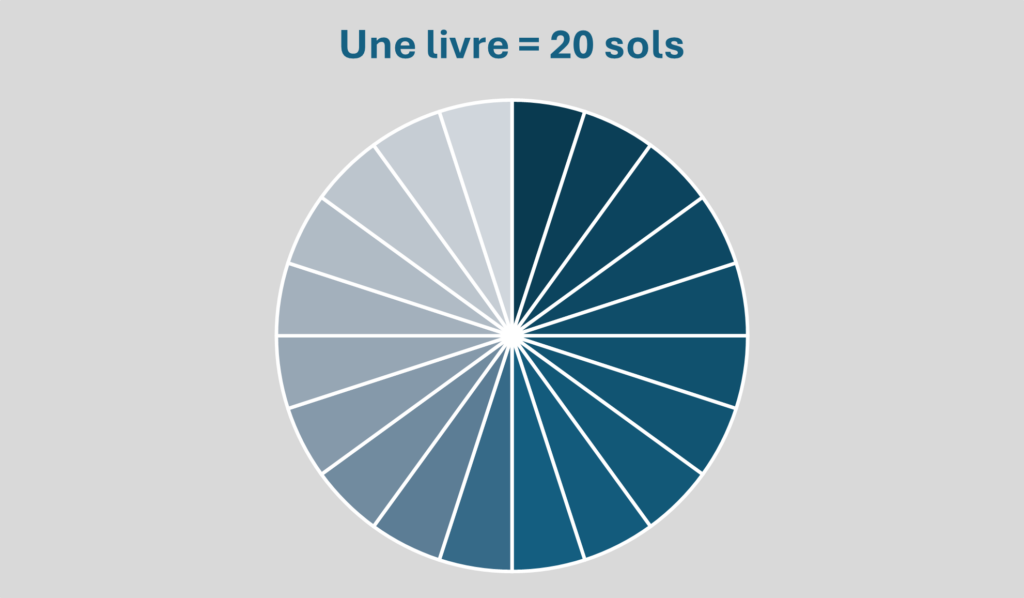

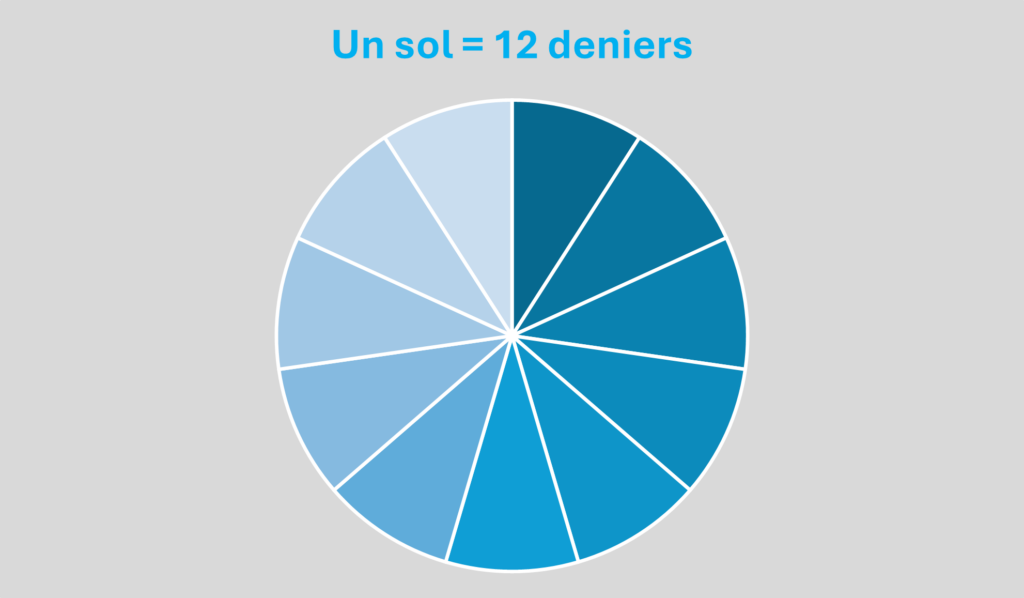

Ils changent chaque année, et peuvent être poursuivis pour prévarication[1], si une plainte est portée contre eux. Les sommes qu’ils touchent sont variables : ainsi, en 1602, ils reçoivent vingt deniers par livre perçue, alors qu’en 1620, ils n’en obtiennent que huit, et plus que six en 1626.

[1] « Manquement d’un homme d’État, d’un élu, d’un agent public aux devoirs de son mandat, de sa charge ; faute grave commise à des fins d’intérêt personnel dans l’exercice de ses fonctions. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

![En-tête du rôle de La Romagne (Ardennes) en 1762. Archives départementales de la Marne, site de Châlons-en-Champagne, C 2169 [série C = administrations provinciales. – Intendances, subdélégations, élections et autres divisions administratives ou financières, bureaux des finances, états provinciaux, principautés, régences, etc., articles C 2099-2488, élections, cote C 2169 = liasse. – 185 pièces, 1 parchemin.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/08/Jean-Sollette-role-de-la-taille-et-de-la-capitation-La-Romagne-1762-1024x491.jpg)

D’après le rôle de 1750[1], le système change : un édit permet désormais aux intendants de nommer des commissaires au lieu de collecteurs pour asseoir[2] la taille, et la récolter chaque fois que le besoin s’en fait sentir. Ainsi, en 1762, le rôle[3] est tenu par Jean Sollette, commissaire nommé par l’intendant de Champagne.

[1] Il n’existe aucun rôle conservé entre 1742 et 1750, si bien qu’il n’est pas possible de dater plus précisément le passage des collecteurs aux commissaires à La Romagne.

[2] C’est-à-dire établir la base de l’imposition.

[3] « Ce qui sert de support à un écrit officiel ; cet écrit lui-même. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

![Archives départementales de la Marne, site de Châlons-en-Champagne, C 2169 [série C = administrations provinciales. – Intendances, subdélégations, élections et autres divisions administratives ou financières, bureaux des finances, états provinciaux, principautés, régences, etc., articles C 2099-2488, élections, cote C 2169 = liasse. – 185 pièces, 1 parchemin.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/08/Principal-de-la-taille-a-La-Romagne-1702-1752-1024x630.png)

Les plus anciens rôles concernant La Romagne sont établis par ordre alphabétique des prénoms, ou par noms de famille. Jusqu’en 1752, ils ne concernent que les tailles. A partir de cette date, apparaît le détail de la capitation, auquel s’ajoutent en 1771 les quartiers d’hiver.

![Liste des contribuables de La Romagne (Ardennes) par ordre alphabétique des prénoms sur le rôle de 1762. Archives départementales de la Marne, site de Châlons-en-Champagne, C 2169 [série C = administrations provinciales. – Intendances, subdélégations, élections et autres divisions administratives ou financières, bureaux des finances, états provinciaux, principautés, régences, etc., articles C 2099-2488, élections, cote C 2169 = liasse. – 185 pièces, 1 parchemin.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/08/Contribuables-role-de-taille-capitation-La-Romagne-1762-1024x552.jpg)

![Archives départementales de la Marne, site de Châlons-en-Champagne, C 2169 [série C = administrations provinciales. – Intendances, subdélégations, élections et autres divisions administratives ou financières, bureaux des finances, états provinciaux, principautés, régences, etc., articles C 2099-2488, élections, cote C 2169 = liasse. – 185 pièces, 1 parchemin.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/08/Impots-directs-a-La-Romagne-1762-1774-1-1024x528.png)

Ainsi, les collecteurs répartissent le « tant pour la taille », le « tant pour leurs six deniers », le montant de l’ustensile[1] (levé uniquement en temps de guerre) et celui des quartiers d’hiver.

[1] « Ensemble des fournitures dues à la troupe par les gens qui la logeaient et, par extension, impôt établi par addition à la taille pour tenir lieu desdits fournitures [et services]. », selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales.

La perception provoque parfois des heurts importants avec les villageois, si ceux–ci estiment être défavorisés par rapport à d’autres. Ils discutent alors la quote-part attribuée, ou dénoncent de trop fortes pressions du collecteur pour recouvrer l’impôt.

Ce dernier est responsable de la rentrée de l’argent, et doit combler personnellement tout déficit. Parfois, devant la mauvaise volonté de certains à payer, il peut avoir recours à des garnisaires[1].

Ces hommes, recrutés par les receveurs et envoyés ensuite, soit chez le collecteur, soit chez le contribuable, exercent une pression pour le règlement des dettes. L’un ou l’autre doit le feu et le logement, et cette présence accélère assez souvent le paiement de l’impôt.

[1] « Celui qu’on établissait chez un contribuable en retard pour le contraindre à s’acquitter, chez un débiteur pour garder les meubles saisis, ou chez les parents d’un jeune homme qui ne s’était pas présenté pour la conscription. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

Par sa place, le collecteur s’attire souvent des ennemis, et subit les pressions de gens influents, et ce, d’autant plus qu’il est démuni de toute autorité. Cependant, à la sortie de sa charge, et pendant les trois années qui suivent, il ne peut pas être imposé à un taux supérieur à celui de l’année précédant son entrée en poste, sauf si l’on peut prouver sa malhonnêteté.

Une plainte est ainsi déposée contre les collecteurs Jean Millet et Jean Courtois, car ils sont accusés d’avoir sous-estimé leur propre cotation, et probablement d’avoir favorisé, ou mal coté, deux contribuables, les veuves Langlet et Deschamps. Ils comparaissent le 15 mai 1737. L’année suivante, Jean Millet doit s’acquitter d’une somme supplémentaire de 12 livres. Elle est de 6 livres pour Jean Courtois, tandis que la veuve Langlet se voit réclamer 10 sols, et la veuve Deschamps 20 sols[1].

[1] Archives départementales de la Marne, site de Châlons-en-Champagne, C 2169 [série C = administrations provinciales. – Intendances, subdélégations, élections et autres divisions administratives ou financières, bureaux des finances, états provinciaux, principautés, régences, etc., articles C 2099-2488, élections, cote C 2169 = liasse. – 185 pièces, 1 parchemin. – 1774-1790. – Election d’Epernay : requêtes en décharge de taille adressées aux élus et classées par ordre alphabétique de communautés. – Ambonnay (1789) ; Anthenay (1785) ; Athis (1781-1787) ; Avenay (1786-1787), Avize (1789) ; Ay (1774-1788) ; J.-B. Georges, syndic de la communauté, demande à être exempt de la collecte : accordé (1775). – Baslieux (1789) ; Belval (1784-1785) ; Binson-Orquigny (1784-1789) ; Boursault (1782). – Champillon (1782-1785) ; Champvoicy (1784-1788) ; Châtillon-sur-Marne (1783-1789) ; Cherville (1789) ; Chouilly (1782-1788) ; Condé-sur-Marne (1787-1788) ; Courthiézy (1787) ; Cuis (1782-1785) ; Cumières et Mardeuil (1786). – Damery (1782-1788) ; Dizy (1782-1789) ; Dormans (1780-1790).]

![En-tête du rôle de 1702 de La Romagne (Ardennes) avec le cachet de la généralité de Châlons. Archives départementales de la Marne, site de Châlons-en-Champagne, C 2169 [série C = administrations provinciales. – Intendances, subdélégations, élections et autres divisions administratives ou financières, bureaux des finances, états provinciaux, principautés, régences, etc., articles C 2099-2488, élections, cote C 2169 = liasse. – 185 pièces, 1 parchemin.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/08/Role-taille-La-Romagne-1702-cachet-generalite-de-Champagne-1024x546.jpg)

L’analyse approfondie des rôles[1] des années 1702,1712, et 1752[2] permet de déceler un certain nombre de changements dans la population.

[1] Ibidem. [Nota bene : le cadre de classement des archives départementales de la Marne ne décrit pas de façon exhaustive toutes les pièces incluses sous la cote C 2169.]

[2] Le rôle de 1702 analysé ci-dessus a été choisi car il est le premier conservé pour La Romagne. Bien que d’autres registres ultérieurs aient été consultés aux archives départementales de la Marne, la méthodologie a consisté à privilégier un sondage des années 1702, 1712 (une décennie après) et 1752 (un demi-siècle après). Ce choix, qui pourrait paraître arbitraire, peut s’expliquer : 1712 est la première année documentée après le grand hiver de 1709. Et le système d’imposition change trop dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle pour qu’une comparaison puisse être établie après 1752. Il faut peut-être ajouter que l’état de conservation de certains documents a pu les rendre moins exploitables. Le corpus choisi a fait l’objet d’un dépouillement systématique (par nom, métier, et taille).

![Archives départementales de la Marne, site de Châlons-en-Champagne, C 2169 [série C = administrations provinciales. – Intendances, subdélégations, élections et autres divisions administratives ou financières, bureaux des finances, états provinciaux, principautés, régences, etc., articles C 2099-2488, élections, cote C 2169 = liasse. – 185 pièces, 1 parchemin.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/08/Tailles-minimales-et-maximales-a-La-Romagne-en-1702-1024x540.png)

Le rôle de 1702 met en lumière la diversité des activités et des situations parmi les trois exemptés[1] (le seigneur de La Romagne, le marquis de Chaumont ; le curé de la paroisse Norbert Deheaulme ; Firmin Canel, écuyer dans les chevau-légers de la garde) et les soixante contribuables, dont quatorze laboureurs, huit tireurs de mines, neuf manouvriers, deux tisserands en toile et un peigneur de laine, deux scieurs de long, un meunier, un fruitier, un berger, un maître d’école, un hautelain[2], un mandelier[3], un couvreur en paille, un savetier[4].

[1] Les nobles, le curé du village et son vicaire (quand il y en a un), et ceux qui ont été au service du roi dans ses armées, sont dispensés du paiement de la taille.

[2] Variante orthographique d’hôtelain, c’est-à-dire aubergiste, cabaretier, hôtelier, hôte, celui chez qui on loge.

[3] « Celui qui fabrique et vend des mandes, des paniers, vannier », selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales.

[4] « Artisan qui raccommodait les souliers. », selon le Dictionnaire de l’Académie française. A distinguer du sabotier, qui est, lui, un « fabricant ou marchand de sabots. »

![Rôle de La Romagne (Ardennes) en 1702. La dégradation du document entraîne une perte d'information. Archives départementales de la Marne, site de Châlons-en-Champagne, C 2169 [série C = administrations provinciales. – Intendances, subdélégations, élections et autres divisions administratives ou financières, bureaux des finances, états provinciaux, principautés, régences, etc., articles C 2099-2488, élections, cote C 2169 = liasse. – 185 pièces, 1 parchemin.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/08/Role-taille-La-Romagne-1702-bas-de-page-dechire-1024x606.jpg)

Quatre métiers ne sont pas précisés. Une femme célibataire est répertoriée, Marguerite Cornu. Dix veuves sont décomptées. La plus forte cotisation (55 livres) est celle de Pierre Leblanc, laboureur en propre et en cense. La plus faible est celle d’un habitant dont le nom est resté illisible à cause d’un bas de page déchiré, mais qui cotise 8 sols. L’assiette de la taille est de 548 livres et 15 sols. Le document est établi le 27 décembre 1701 pour un paiement en 1702.

![Archives départementales de la Marne, site de Châlons-en-Champagne, C 2169 [série C = administrations provinciales. – Intendances, subdélégations, élections et autres divisions administratives ou financières, bureaux des finances, états provinciaux, principautés, régences, etc., articles C 2099-2488, élections, cote C 2169 = liasse. – 185 pièces, 1 parchemin.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/08/Tailles-minimales-et-maximales-a-La-Romagne-en-1712-1024x583.png)

Le rôle de 1712 ne montre plus que cinquante-trois contribuables et deux exemptés. Le premier est le curé Louis Potin, et le second, qualifié de « soi-disant exempt des impositions[1] », est le sieur Devie de La Horgne, lieutenant de cavalerie. L’assiette de la taille est de 429 livres 2 sols 6 deniers. Le document est établi le 6 janvier 1712 pour un paiement en 1712.

[1] L’orthographe a été modernisée.

Il n’y a plus de tireurs de mines, et il ne subsiste qu’un tisserand. L’extraction du fer et la filière de la laine semblent des secteurs en déshérence.

![Rôle de La Romagne (Ardennes) en 1712. L'humidité favorise le développement de certains champignons. Le papier en a gardé des traces. Archives départementales de la Marne, site de Châlons-en-Champagne, C 2169 [série C = administrations provinciales. – Intendances, subdélégations, élections et autres divisions administratives ou financières, bureaux des finances, états provinciaux, principautés, régences, etc., articles C 2099-2488, élections, cote C 2169 = liasse. – 185 pièces, 1 parchemin.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/08/Role-taille-La-Romagne-1712-traces-dhumidite-1024x674.jpg)

Désormais, seuls restent onze laboureurs, certains ayant changé de statut pour celui de manouvriers. Désormais, ces derniers sont au nombre de quinze. Les deux scieurs de long continuent d’exercer.

Sont également notés un maréchal-ferrant, un meunier, un berger (identifié comme pauvre), un maître d’école, un garde[1], trois fruitiers, et un boucher. Jean Foulon et Pierre Cocu n’ont pas de mention de métier. Onze veuves sont dénombrées. Une célibataire est recensée, Madeleine Mallet.

[1] Sous réserves, cela pourrait correspondre à un garde des bois et forêts particulier.

Le veuvage des femmes marque une hausse entre 1702 et 1712. D’autre part, une nouvelle classe apparaît dans les rôles, celle des mendiants : le terme désigne, non celui qui vit de mendicité, mais un homme pauvre, qui n’a pas de réserves, qui est très vulnérable en raison de la maladie, du chômage ou de la cherté des grains.

Cela n’empêche pas de lui prélever quelques sous malgré son statut. Ainsi, Martin Mauroy, qualifié de mendiant, doit-il payer 30 sols, soit une livre et 10 sols, en 1712. Gilles Antoine, répertorié lui comme pauvre, s’acquitte pour sa part de 20 sols, soit une livre.

Cette situation des veuves, des pauvres et des mendiants à La Romagne est sans doute liée à l’influence du grand hiver de 1709, qui a accru la pauvreté, avec une sous-alimentation des Romanais, et une plus grande mortalité.

![Rôle de la taille à La Romagne (Ardennes) en 1727. Certains insectes (termites, vrillettes, poissons d'argent, etc.) creusent les documents et en rendent la lecture difficile. Archives départementales de la Marne, site de Châlons-en-Champagne, C 2169 [série C = administrations provinciales. – Intendances, subdélégations, élections et autres divisions administratives ou financières, bureaux des finances, états provinciaux, principautés, régences, etc., articles C 2099-2488, élections, cote C 2169 = liasse. – 185 pièces, 1 parchemin.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/08/Role-taille-La-Romagne-1727-papier-ronge-par-la-vermine-1024x769.jpg)

![Archives départementales de la Marne, site de Châlons-en-Champagne, C 2169 [série C = administrations provinciales. – Intendances, subdélégations, élections et autres divisions administratives ou financières, bureaux des finances, états provinciaux, principautés, régences, etc., articles C 2099-2488, élections, cote C 2169 = liasse. – 185 pièces, 1 parchemin.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/08/Tailles-minimales-et-maximales-a-La-Romagne-en-1752-1024x594.png)

Le rôle de 1752 atteste que la population a de nouveau augmenté. Il y a désormais quatre exemptés : Monsieur de la Motte Houdancourt ; monsieur du Merbion, officier de milice ; monsieur d’Avançon, officier réformé ; le prieur.

![Les exemptés de la taille à La Romagne (Ardennes) d'après le rôle de 1752. Archives départementales de la Marne, site de Châlons-en-Champagne, C 2169 [série C = administrations provinciales. – Intendances, subdélégations, élections et autres divisions administratives ou financières, bureaux des finances, états provinciaux, principautés, régences, etc., articles C 2099-2488, élections, cote C 2169 = liasse. – 185 pièces, 1 parchemin.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/08/Exemptes-de-la-taille-La-Romagne-1752-1024x392.jpg)

S’y ajoutent soixante-quinze contribuables, dont vingt laboureurs et vingt-trois manouvriers, trois forains[1] et cinq de droits de suite[2], un tailleur, un maréchal-ferrant, deux pâtres, un cabaretier, un maître d’école, un sabotier.

[1] « Propriétaire forain, qui ne réside pas dans le lieu où sont situés ses biens et où il paie l’impôt. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[2] Le droit de suite permet à un créancier de poursuivre un bien en quelque main qu’il se trouve.

![Rôle de La Romagne (Ardennes) en 1752. Archives départementales de la Marne, site de Châlons-en-Champagne, C 2169 [série C = administrations provinciales. – Intendances, subdélégations, élections et autres divisions administratives ou financières, bureaux des finances, états provinciaux, principautés, régences, etc., articles C 2099-2488, élections, cote C 2169 = liasse. – 185 pièces, 1 parchemin.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/08/Role-repartition-de-la-taille-imposee-a-La-Romagne-en-1752-1024x578.jpg)

Quatre femmes sont célibataires. Les veuves sont au nombre de treize, dont une insolvable. Quant aux veufs, ils ne forment pas une catégorie à part, leur état étant signalé en même temps que leur activité. La Romagne en compte trois. L’assiette de la taille est de 599 livres 5 sols. Le document est établi le 22 décembre 1751 pour un paiement en 1752.

La politique royale a recours presque systématiquement à la belligérance pour consolider les positions de la France. De 1688 à 1697, la guerre de la Ligue d’Augsbourg[1] est la cause de ponctions fiscales de plus en plus fortes.

Celles-ci sont destinées, d’une part, aux cavaliers et fantassins préposés à la garde de la rivière Meuse et, d’autre part, aux appointements des officiers et des soldats, à leur habillement, à l’armement et au fourrage.

[1] Aussi désignée comme guerre de Neuf Ans, guerre de la Succession palatine, guerre de la Grande Alliance, campagnes du Palatinat, elle est nommée guerre de Succession d’Angleterre ou guerre du roi Guillaume par les historiens britanniques.

La Romagne[1], comme Herbigny ou Wasigny est rattachée au 13e poste de Maubert-Fontaine, sur la ligne de défense depuis Charleville jusque Signy-le-Petit[2].

[1] Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 2007-53877, Desbrière, Michel, Chronique critique des lignes de défense de la Champagne septentrionale 1644-1748, Charleville-Mézières : Éditions Terres ardennaises, 2003, 314 p., p. 247.

[2] Tous ces villages se trouvent dans le département des Ardennes.

Au départ, la fourniture de l’ustensile comprend la place au feu et à la chandelle[1], avec fourniture du sel, du vinaigre et d’autres menues denrées, le prêt des objets de cuisine, le coucher, ainsi que l’avance de la subsistance et du fourrage pour les chevaux.

[1] C’est-à-dire le chauffage et l’éclairage.

Cet impôt se paie sur cinq mois à compter du 1er décembre. En 1655, cette obligation est convertie en une somme d’argent. Un siècle plus tard, l’intendant de Champagne Pelletier de Beaupré[1] donne des instructions concernant les dispenses de paiement d’ustensile.

Elles précisent que, si une exemption individuelle est accordée, la somme due par l’ensemble de la paroisse ne peut en aucun cas être diminuée. Si bien que la répartition s’applique à ceux qui ne sont pas dispensés : leur participation est augmentée d’autant[2].

[1] Il est intendant de la généralité de Champagne de 1739 à 1750.

[2] Archives départementales de la Marne, site de Châlons-en-Champagne, C 791 [série C = administrations provinciales. – Intendances, subdélégations, élections et autres divisions administratives ou financières, bureaux des finances, états provinciaux, principautés, régences, etc., articles C 749-1157 = finances, impositions, aides et gabelles, eaux et forêts, monnaies, postes et messageries, traites foraines, cote C 791 = portefeuille. – 3 cahiers in-fol. – 1787. – Tarif pour la répartition de la taille de 1788 dans les villes, bourgs et communautés de l’élection de Chaumont-en-Bassigny, classées par ordre alphabétique depuis Germizey jusqu’à Voucourt (un premier cahier manque). Le tableau consacré à chaque localité contient les mêmes renseignements statistiques et autres énumérés dans l’article précédent : le nom du seigneur, ceux des commissaires de la taille des trois dernières années, le taux de la taille de l’année précédente au marc la livre de la propriété et de l’exploitation réunies ; celui des impositions accessoires et de la capitation ; la mesure du lieu pour les biens fonds ; la mesure, le poids et le prix des différentes espèces de grains ; le tableau du territoire de la communauté divisé en exploitation des privilégiés, des taillables et biens incultes ; la consistance des usages communaux ; l’extrait en ce qui concerne la communauté du dénombrement général de 1774 (habitants et bestiaux) ; le montant de la taille de chacune des dix dernières années ; le chiffre proposé par l’élection et celui qui est arrêté par l’intendant pour l’année 1788.]

Les quartiers d’hiver sont destinés au logement des troupes durant la trêve hivernale. Ils pèsent lourdement sur la population. En 1727, la généralité de Châlons se doit de fournir la somme de 476 779 livres.

Ce dû est réparti entre toutes les élections, dont celle de Rethel pour 58 467 livres, et celle de Reims pour la somme de 88 689 livres[1]. A charge pour ces deux circonscriptions d’exiger à leur tour ces sommes de chacune des paroisses sur lesquelles s’exerce leur tutelle.

[1] Archives départementales de la Marne, site de Châlons-en-Champagne, C 1117 [série C = administrations provinciales. – Intendances, subdélégations, élections et autres divisions administratives ou financières, bureaux des finances, états provinciaux, principautés, régences, etc., articles C 749-1157 = finances, impositions, aides et gabelles, eaux et forêts, monnaies, postes et messageries, traites foraines, cote C 1117 = portefeuille. – 59 pièces, 8 parchemins. – 1703-1775. – Impositions militaires : ustensile, fourrage et quartier d’hiver. – Lettre du roi à l’intendant de Champagne d’Harouys fixant le chiffre de l’ustensile et réglant le mode de recouvrement pour 1704 (1703). – Fixation de l’ustensile à payer par les villes de la généralité de Champagne en 1708 : la somme s’élève à 110 000 livres. – Département du quartier d’hiver par élections et paroisses : élections de Bar-sur-Aube, Chaumont, Epernay, Joinville, Rethel, Sainte-Menehould, Sézanne et Vitry (1704) ; de Châlons (1711-1712) ; de Joinville et Troyes (1716-1717) ; d’Epernay, Sainte-Menehould et Sézanne (1718). – Arrêts du Conseil fixant l’imposition à lever en Champagne pour le quartier d’hiver et l’habillement de la milice : la somme s’élève en 1727 à 476 779 livres 18 sols 3 deniers ; en 1730 à 330 954 livres 13 sols 6 deniers ; en 1762 à 573 430 livres 19 sols 9 deniers. – Demandes d’exemption de l’ustensile classées par communautés. – Châlons : Beschefer et Charruel, officiers de feue madame ; lettre de d’Argenson à l’intendant Le Pelletier de Beaupré en leur faveur (1734). – Fismes : Billet, substitut du procureur du roi au bailliage (1742). – Langres : les échevins de la ville (1735). – Reims : les bailli et procureur fiscal de l’archevêque ; 2 lettres de l’archevêque Armand-Jules de Rohan à l’intendant pour lui recommander la requête et le remercier d’y avoir fait droit (1734) ; Bernard, professeur à la faculté de médecine (1734). – Liste envoyée à l’intendant de Champagne par les échevins de Reims avec prière de leur faire savoir si les personnes y dénommées doivent être sujettes à l’ustensile ; observations de l’intendant Le Pelletier de Beaupré en réponse (1734). – Ordonnance de l’intendant Le Pelletier assujettissant à l’ustensile les officiers des traites foraines de Reims (1744). – Sainte-Menehould : Delavaux, substitut du procureur du roi au bailliage et prévôté (1734).]

La capitation est un autre impôt personnel, établi sur la fortune de chacun. A l’origine, c’est un impôt temporaire (qui se prélève par tête, comme son nom l’indique), destiné à soutenir l’effort de guerre.

Créée par la déclaration du 18 janvier 1695, elle taxe chaque feu sans exception (à moins d’indigence déclarée), d’après son état financier, et selon un tarif qui comporte vingt-deux classes.

Supprimée peu de temps après, elle est rétablie en 1701 de façon systématique. Très rapidement, un système d’abonnement ou de rachat enlève à cet impôt son caractère d’égalité. Le clergé le rachète d’abord par un « don gratuit ».

Puis il s’en affranchit complètement en 1710, en payant six fois la valeur de ce « don ». On nomme des membres de la noblesse, comme le marquis d’Ambly en 1716, pour assurer la répartition de la capitation dans les bailliages de Rethel et de Reims[1].

[1] Archives départementales de la Marne, site de Châlons-en-Champagne, C 969 [série C = administrations provinciales. – Intendances, subdélégations, élections et autres divisions administratives ou financières, bureaux des finances, états provinciaux, principautés, régences, etc., articles C 749-1157 = finances, impositions, aides et gabelles, eaux et forêts, monnaies, postes et messageries, traites foraines, cote C 969 = portefeuille. – 151 pièces, papier. – 1718-1787. – Capitation de la noblesse : commissaires chargés de travailler à la répartition. – Circulaires annuelles de l’intendant aux commissaires de la noblesse (1769-1787). – Envoi à l’intendant des lettres de cachet portant nomination des commissaires dont les noms suivent : Louvergny et Sugny (1720) ; comte de Dampierre (1724) ; marquis de Sommeyèvre (1724) ; Dey de Séraucourt (1724) ; Saint-Eulien et Pavant (1726) ; Saint-Eulien (1729) ; Féret (1733) ; Mondéjeux (1736) ; comte de Wignacourt (1740) ; Féret (1742) ; Mesgrigny (1743) ; comte de Gizaucourt (1744) ; comte de Nettancourt (1744) ; Godet de Vadenay (1745) ; marquis de Pleurre (1749) ; marquis de Villennes (1750) ; Féret (1753) ; Godet de Crouy (1753-1766) ; Capy d’Hoiry, Hocart et Renneville (1767) ; marquis d’Ambly (1770-1777) ; Hocart fils (1774) ; Gizaucourt fils (1774-1787) ; comte de Pleurre (1776-1787) ; Béguin de Savigny et Rémont de Saint-Loup (1777-1784) ; marquis de Bienville (1782) ; Cappy fils (1784).]

La capitation et les quartiers d’hiver sont établis « au marc la livre[1] » soit, pour la première, 12 sols 10 deniers, et pour les seconds, 12 sols 3 deniers.

[1] « Au marc le franc, se dit, par référence à une ancienne unité de poids, de la manière de répartir ce qui doit être reçu ou payé par chacun, en proportion de sa créance ou de son intérêt dans une affaire. Les créanciers ont été payés au marc le franc. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

A partir de 1710, et pour des périodes plus ou moins longues, sont établis de nouveaux impôts (dixième, vingtième, cinquantième), qui taxent, selon les époques, les revenus.

Cette imposition ne repose pas sur l’ensemble de la population : les nobles en sont dispensés, au nom de l’impôt du sang ; le clergé l’est aussi, pour son rôle spirituel. Seuls les roturiers, artisans, manouvriers, laboureurs y sont soumis, ce qui affaiblit considérablement la province.

Le nombre des exempts et des privilégiés est très grand, et la situation instable de l’époque nuit au commerce et aux cultures, comme le constate l’intendant Larcher[1] dans son Mémoire sur la Champagne[2].

[1] Intendant de la province de Champagne de 1692 à 1699.

[2] Bibliothèque du Sénat, 3FPM0956 [= Ancien 9351 selon une cotation antérieure], numéro de notice 956, Mémoires sur diverses généralités [XVIIIe siècle, manuscrit en français sur papier, 230, 213, et 200 pages, 350 sur 240 mm, reliure en parchemin vert], tome I, Larcher, Michel, Mémoire sur la généralité de Champagne, dressé par M[ichel Larcher], 1695, 230 p.

Cette grande misère est encore soulignée en 1712 par le sieur Galloys, receveur général des finances. Ce dernier demande de soulager la population d’une partie de l’ustensile car, dans la misère où sont les peuples, il ne peut en faire le recouvrement[1].

[1] Archives nationales, G7 236 [série G = administrations financières et spéciales, sous-série G7 = contrôle général des finances, fonds G7 71-531 = lettres originales adressées au contrôleur général des finances par les intendants des généralités. 1678-1747, articles G7 223-238. Champagne (Châlons-sur-Marne). 1677-1738.]

En 1765, des instructions pour la confection des rôles des tailles et de la capitation dans la généralité de Châlons permettent de comprendre comment est établi le montant de ces impôts, d’autant que, depuis cinq ans, le système d’imposition est passé à la taille tarifiée.

Est pris en compte ce qui relève de l’industrie, ou du travail manuel, que ce soit pour les manouvriers ou les artisans. S’y ajoute ce qui est du domaine de la propriété, ou de la location de biens, selon la déclaration royale du 13 août 1765.

L’imposition de l’industrie est réglée sur la base de deux cents jours par an, dont le prix est fixé suivant les différentes vacations ou métiers. Elle concerne les laboureurs n’ayant pas l’emploi d’une charrue toute l’année, les manouvriers et les artisans.

Certaines catégories en sont exemptées, comme les veufs et veuves de plus de soixante ans. Sont également concernées par cette mesure les personnes vivant « bourgeoisement », c’est-à-dire n’effectuant aucun travail mécanique, ainsi que les domestiques célibataires. Des réductions sont consenties aux veufs et veuves de moins de soixante ans.

Les avocats, notaires, procureurs, sergents, praticiens et chirurgiens la payent. Les commerçants (blatiers[1], coquassiers[2], revendeurs, cabaretiers, etc.) sont taxés comme le sont les biens-fonds.

[1] « Revendeur de blé, de grains. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[2] « Marchand de beurre, œufs, volailles », selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales.

Les autres immeubles[1] sont constitués de terres de labour, pour lesquelles on paie la taxe d’exploitation, plus la moitié de celle de propriété. Mais pour d’autres, comme les prés, les vignes, les chènevières, la taxe entière de la propriété est payée. Quant aux maisons, moulins et étangs, ces biens voient la taxe diminuée d’un quart, à cause des réparations et de l’entretien nécessaires.

[1] « Se dit d’un bien qui, par nature, ne peut être transporté d’un lieu à un autre. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

La lourdeur de la fiscalité, et les privilèges dont certains bénéficient, expliquent les revendications qui apparaissent dans les cahiers de doléances de 1789.

![En-tête du rôle de 1702 de La Romagne (Ardennes) avec le cachet de la généralité de Châlons. Archives départementales de la Marne, site de Châlons-en-Champagne, C 2169 [série C = administrations provinciales. – Intendances, subdélégations, élections et autres divisions administratives ou financières, bureaux des finances, états provinciaux, principautés, régences, etc., articles C 2099-2488, élections, cote C 2169 = liasse. – 185 pièces, 1 parchemin.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/08/Role-taille-La-Romagne-1702-cachet-generalite-de-Champagne-1200x639.jpg)

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, IFN-8439219, Établissement géographique Erhard frères (auteur), Monrocq imprimeur (auteur), Direction de la marche de l'Armée de Châlons vers Metz (indiquée par le ministre de la Guerre dans le conseil des Ministres), échelle au 1 : 160 000, Paris : Monrocq imprimeur, 1870, 1 feuille en couleurs ; 580 x 440, vue 1/1, consultable en ligne sur Gallica, image reproduite d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, GE D-303. Note : Carte de l'Argonne et d'une partie de la Champagne, de Châlons à Verdun. - 1870].](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/01/Carte-direction-de-la-marche-de-lArmee-de-Chalons-vers-Metz-1024x761.jpeg)

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, IFN-53083071, Andriveau-Goujon, Eugène (auteur), Carte de l'invasion et de l'occupation du territoire français par l'armée allemande en 1870-1871 [Document cartographique], Paris : Eugène Andriveau-Goujon, 1871, consultable en ligne sur Gallica, image reproduite d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, GE C-6579.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/01/Carte-de-linvasion-et-de-loccupation-du-territoire-francais-Eugene-Andriveau-Goujon-1024x784.jpeg)

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, IFN-52503834, Vidal de La Blache, Paul (cartographe), France, frontière Nord-Est et Alsace-Lorraine, échelle au 1 : 729 000, Paris : Armand Colin, [circa 19..], 1 feuille en couleurs, 117 x 98 cm, vue 1/2, consultable en ligne sur Gallica, image reproduite d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, GE AA-25 (10 / 10 BIS-19..). [Note : atlas de 22 cartes murales, parlantes au recto, muettes au verso. Document cartographique n° 10].](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/01/Carte-enseignement-10-France-frontiere-Nord-Est-et-Alsace-Lorraine-P.-Vidal-Lablache-1024x868.jpeg)

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, IFN-52514110, Vidal de La Blache, Paul (cartographe), Algérie, Tunisie, échelle au 1 : 13 000 000, Paris : Armand Colin, 1885, 1 feuille en couleurs, 117 x 98 cm, vues 1/2 et 2/2 consultables en ligne sur Gallica, lot d’images reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, GE AA-25 (11 / 11 BIS-1885). [Note : atlas de 22 cartes murales, parlantes au recto, muettes au verso. Documents cartographiques n° 11 et 11 bis].](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/01/Carte-Algerie-Tunisie-par-Paul-Vidal-de-La-Blache-carte-11-recto-1024x927.jpeg)

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, IFN-52514110, Vidal de La Blache, Paul (cartographe), Algérie, Tunisie, échelle au 1 : 13 000 000, Paris : Armand Colin, 1885, 1 feuille en couleurs, 117 x 98 cm, vues 1/2 et 2/2 consultables en ligne sur Gallica, lot d’images reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, GE AA-25 (11 / 11 BIS-1885). [Note : atlas de 22 cartes murales, parlantes au recto, muettes au verso. Documents cartographiques n° 11 et 11 bis].](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/01/Carte-Algerie-Tunisie-par-Paul-Vidal-de-La-Blache-carte-11-bis-verso-1024x928.jpeg)

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, page non paginée, vue 13/580, consultable en ligne sur Gallica, texte numérisé d'après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, département des Manuscrits, Français 23920, 1725, 897 pages [cotes Français 23917-23925 = états de dénombrement des ressorts des gabelles (1725-1726), division IV = directions d'Amiens, Saint-Quentin, Soissons, Châlons et Langres].](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2022/03/Etats-de-denombrement-des-ressorts-des-gabelles-697x1024.jpeg)

![Tableau comparatif des paiements de la gabelle à La Romagne, Montmeillant, Aubenton. Voir Bibliothèque nationale de France, document numérique, consultable en ligne sur Gallica, texte numérisé d'après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, département des Manuscrits, Français 23920, 1725, 897 pages [cotes Français 23917-23925 = états de dénombrement des ressorts des gabelles (1725-1726), division IV = directions d'Amiens, Saint-Quentin, Soissons, Châlons et Langres].](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2022/03/Tableau-comparatif-paiements-de-la-gabelle-a-La-Romagne-Montmeillant-Aubenton-2.png)