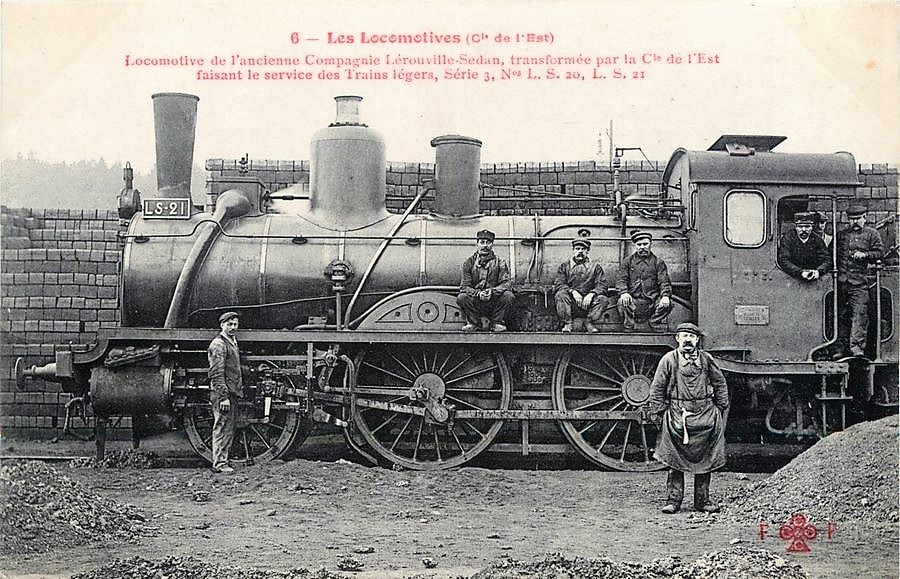

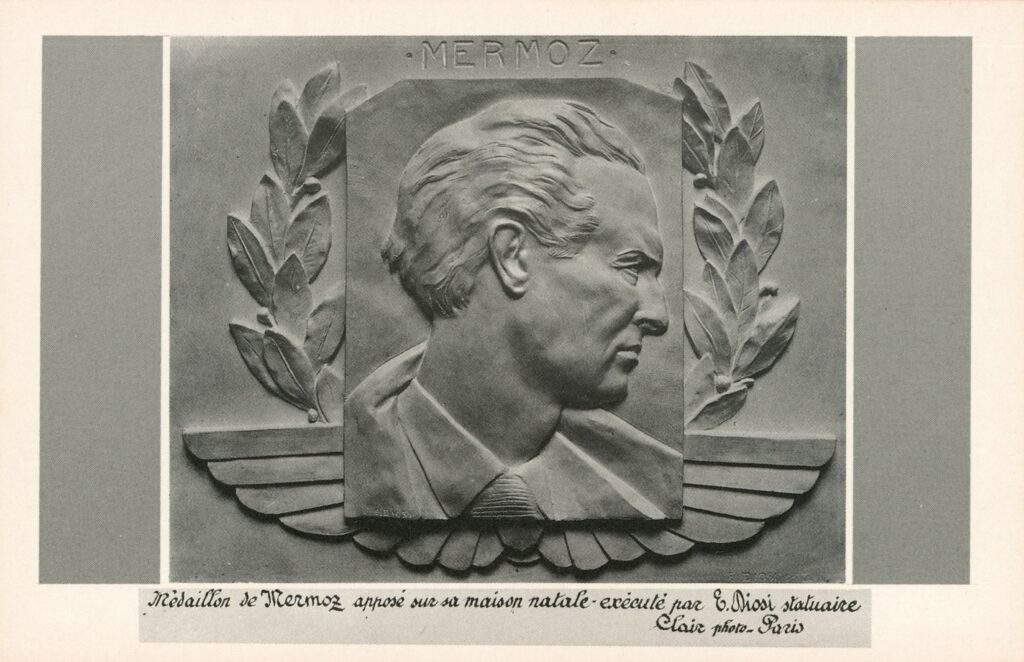

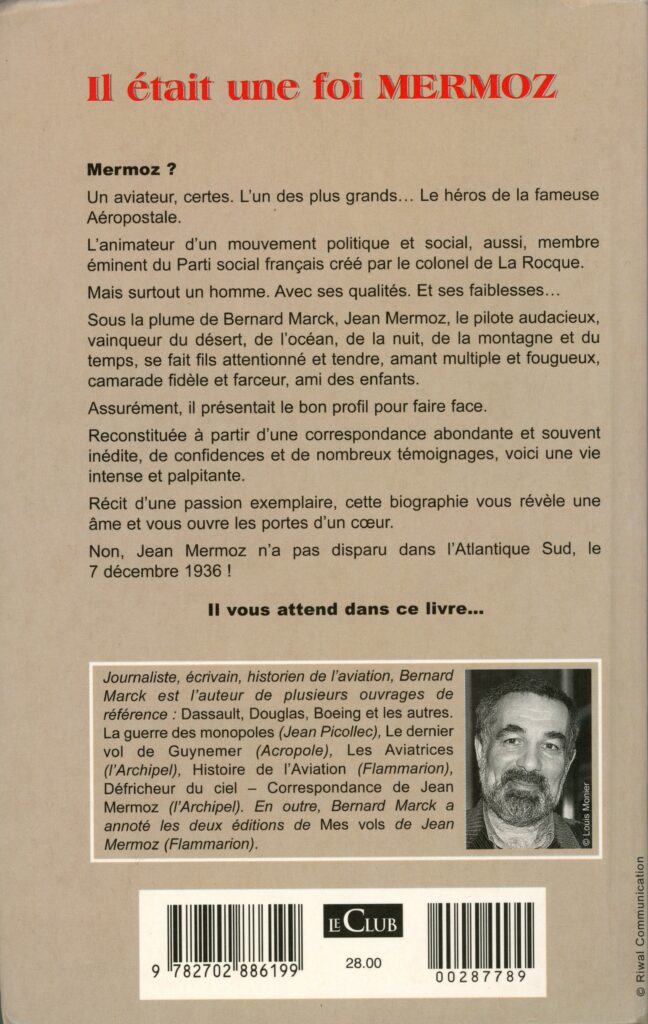

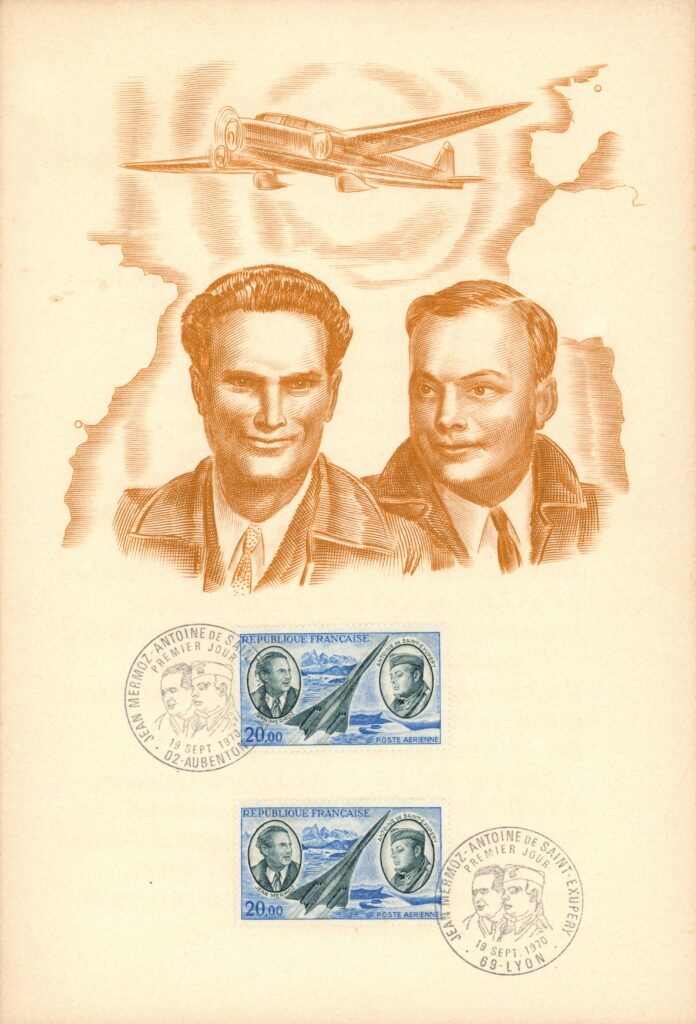

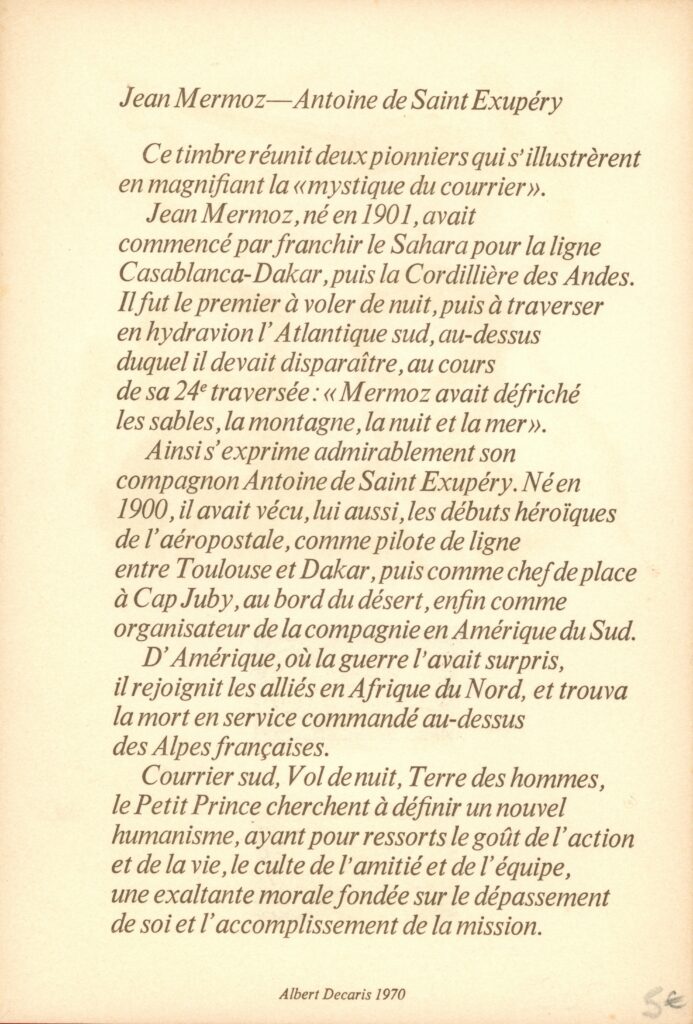

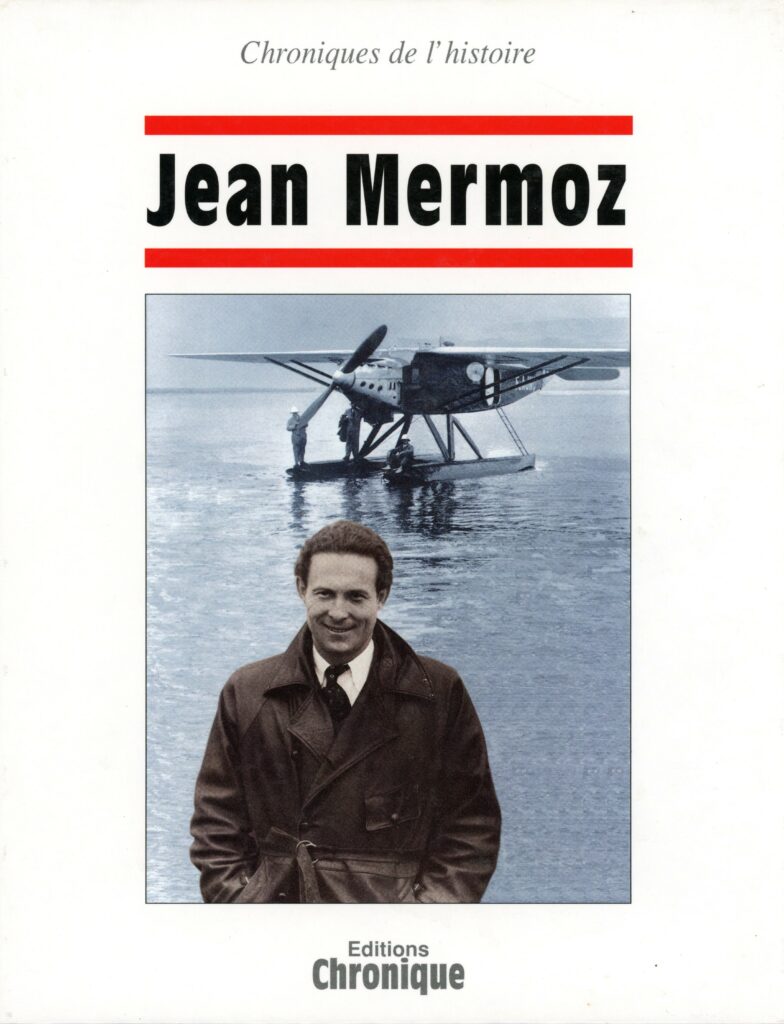

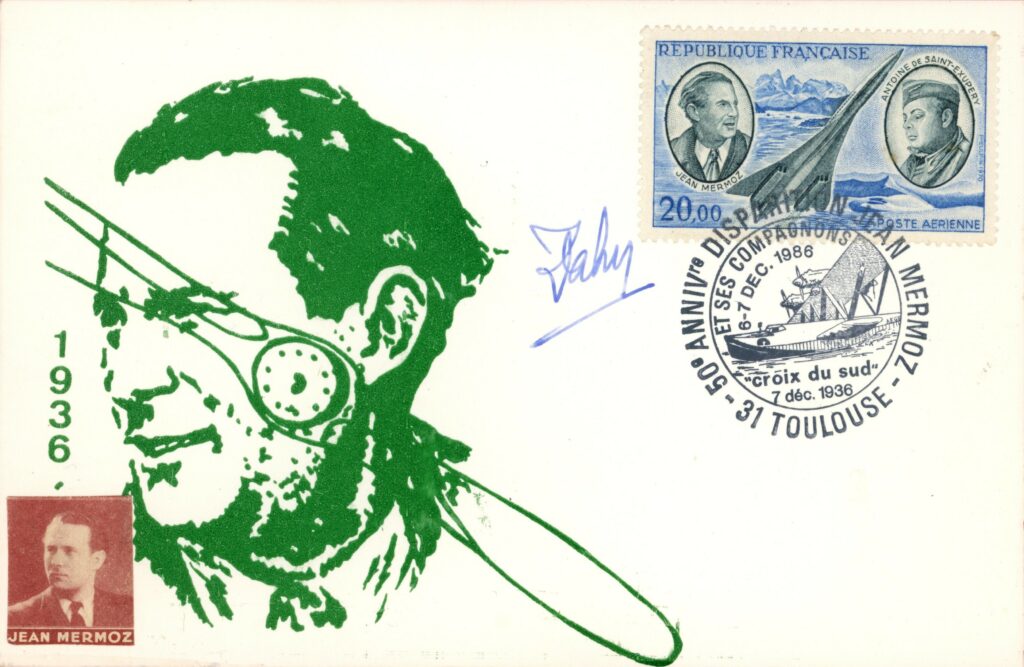

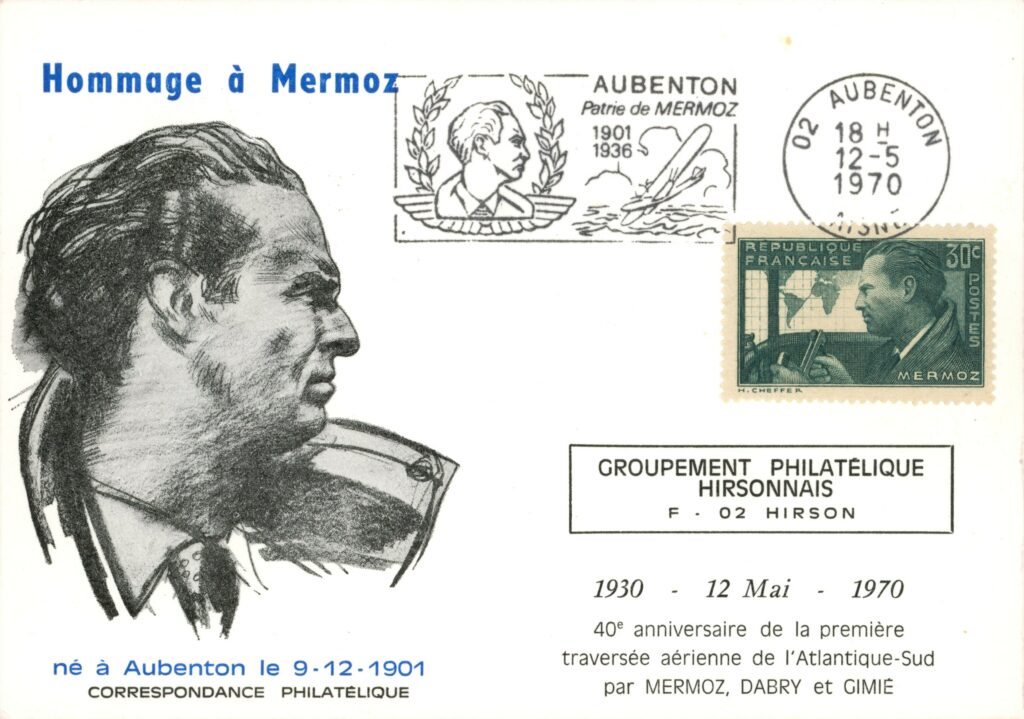

La vie de Jean Mermoz (1901-1936) est très connue des Français. Aviateur pionnier de l’Aéropostale[1], célèbre pour ses vols audacieux entre la France et l’Amérique du Sud, il a marqué l’histoire de l’aviation, notamment lors de la traversée des Andes. Disparu au cours d’un vol le 7 décembre 1936, il est considéré comme un héros national.

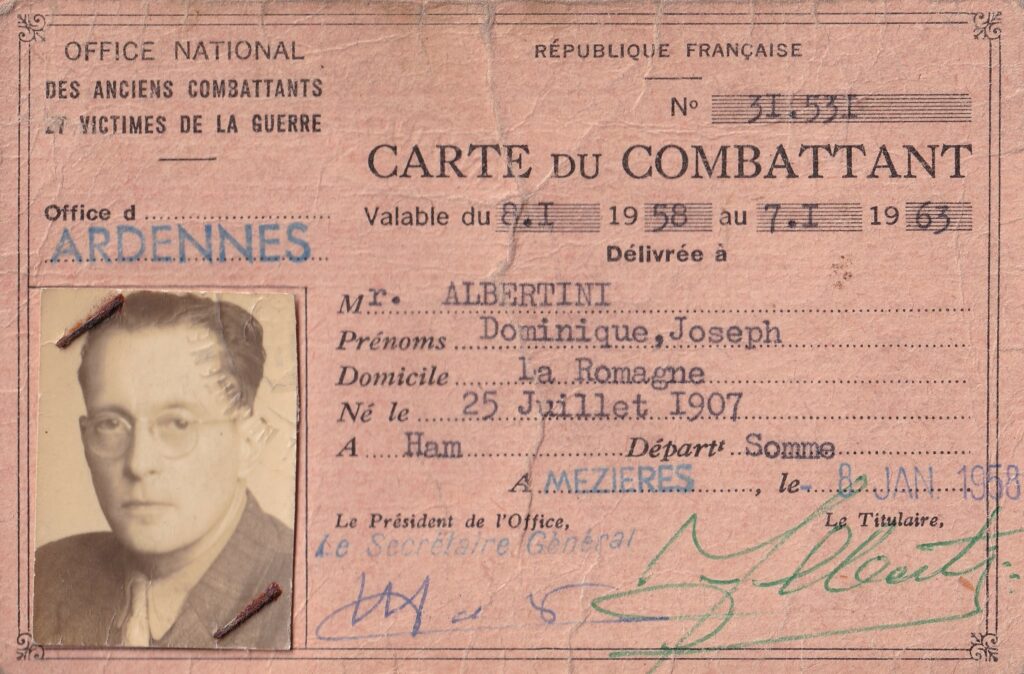

[1] Compagnie générale aéropostale sous sa forme longue.

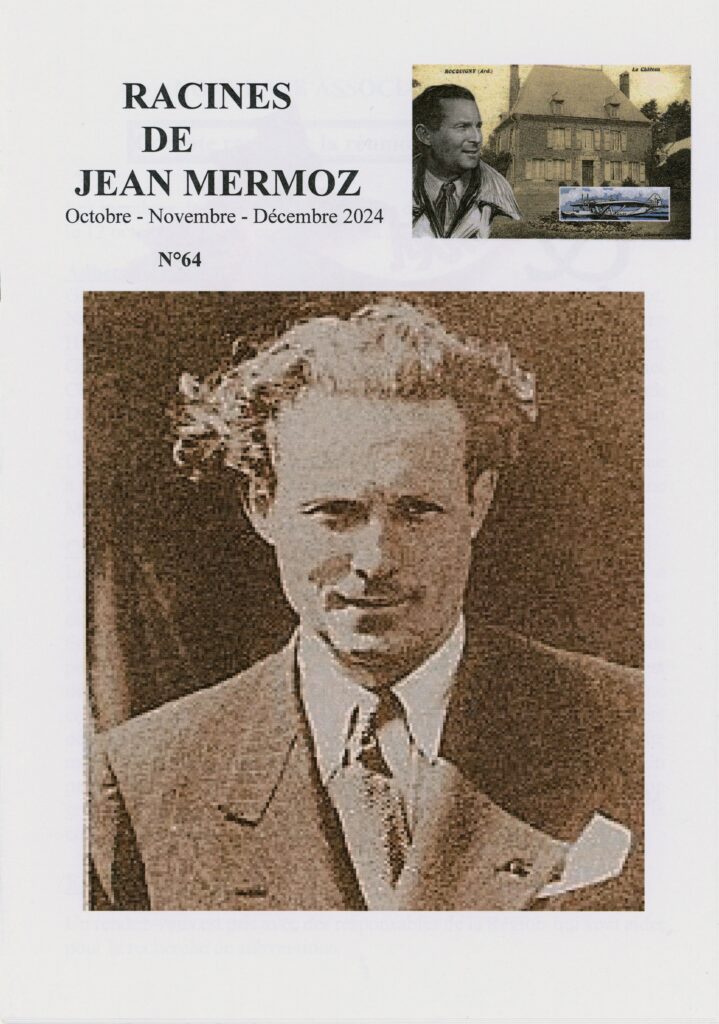

Il laisse un vif souvenir dans les Ardennes, ayant passé une partie de son enfance chez ses grands-parents à Mainbressy[1]. Adulte, il a souvent rendu visite à sa mère, Gabrielle Gillet, dite « Mangaby », à Rocquigny[2]. Aujourd’hui, l’association Racines de Jean Mermoz entretient sa mémoire dans les Ardennes.

[1] Commune située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[2] Commune située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

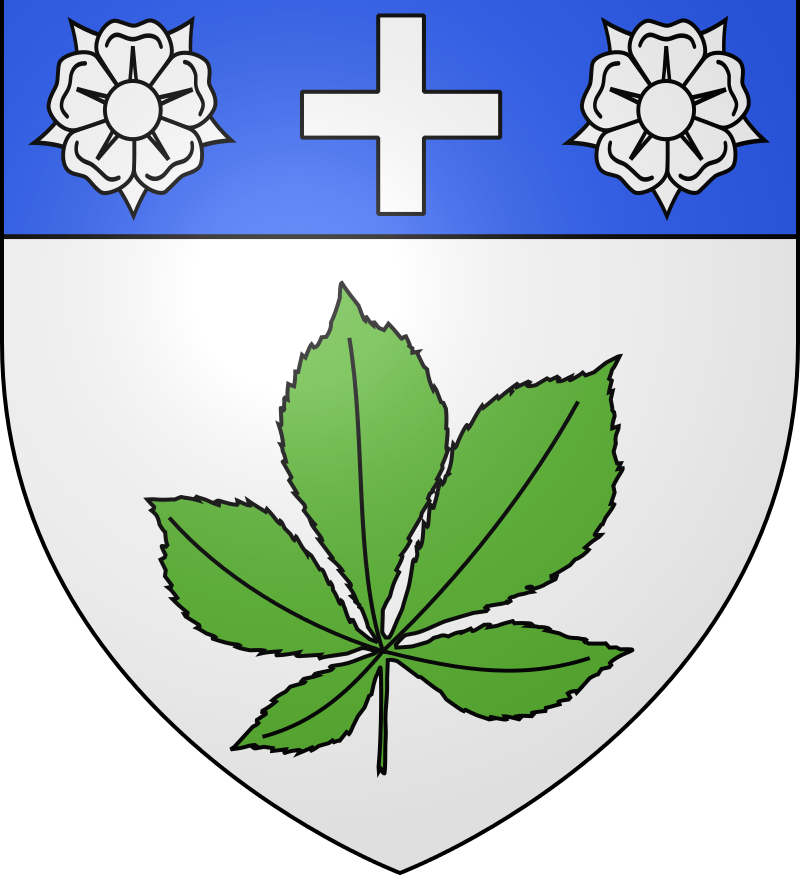

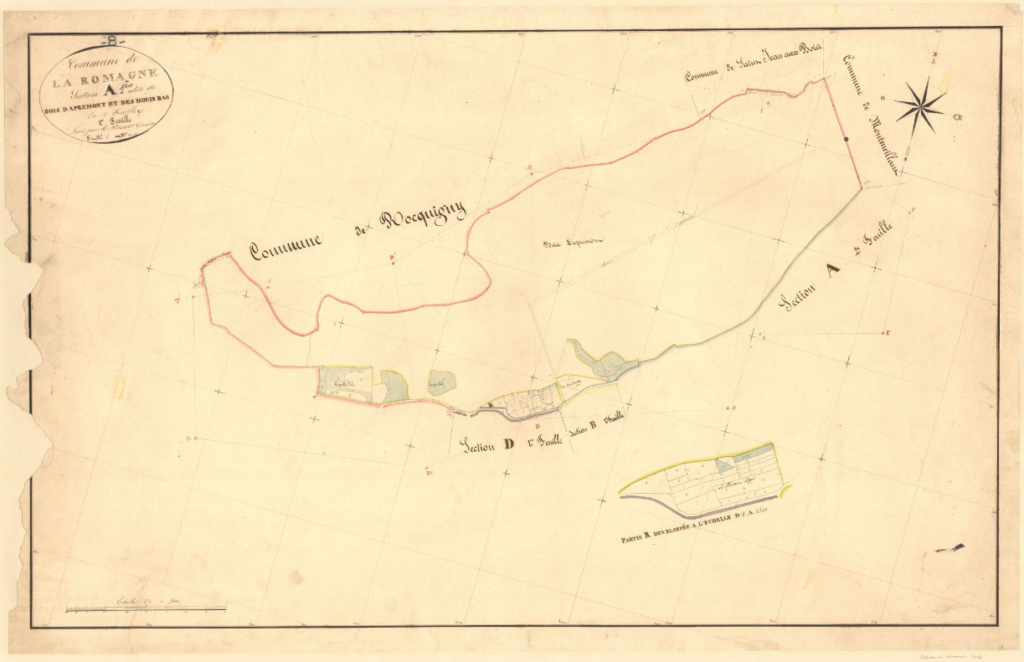

Il est en revanche peu connu que la bâtisse surnommée localement « château Mermoz » a été achetée en même que des bois de La Romagne par la mère du pilote.

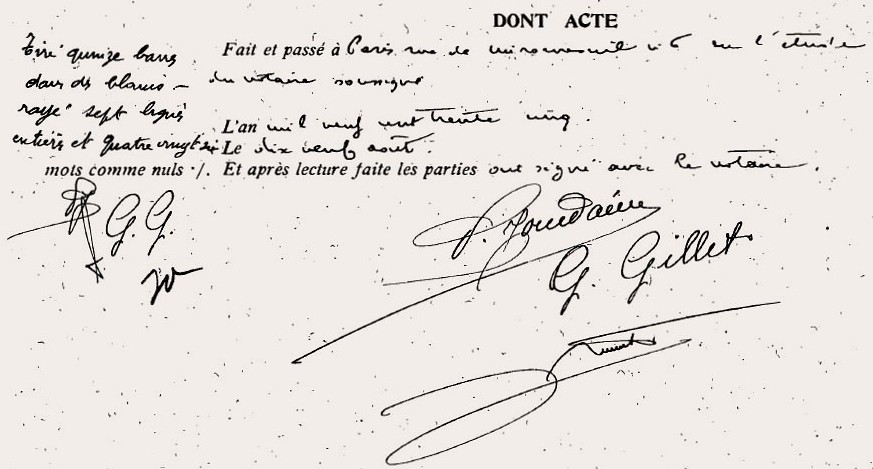

Lorsque madame Gillet[1] fait l’acquisition, auprès de madame Destrez Jourdain, de biens divers après le décès de son mari, Emile Destrez[2], l’acte de vente signé le 19 août 1935 en présence d’un notaire établi à Paris[3], maître Trimoulet[4], comprend pour elle l’achat de quelques hectares de bois situés à La Romagne.

[1] Madame Gillet, divorcée de Jules Mermoz, est la mère de l’aviateur Jean Mermoz. Elle est nommée ainsi dans tous les actes notariés, et c’est donc par convention cette dénomination qui a été privilégiée. Il est cependant à noter qu’elle est souvent présentée dans les journaux sous le nom de madame Gillet, madame Gillet Mermoz, madame Mermoz. Dans le recensement de Rocquigny de 1936, elle est dénommée Madame Mermoz. Mais elle apparait sous le nom de madame Gillet Mermoz dans celui de 1946.

[2] En 1934 à Rocquigny.

[3] Actuellement, chef-lieu de la région Île-de-France et siège de la Métropole du Grand Paris.

[4] Etude située à l’époque au 6, rue de Miromesnil 78008 Paris. Archives notariales déposées actuellement à la SCP (Société civile professionnelle) « Fabrice Luzu, Julien Trokiner, Sébastien Wolf, Virginie Jacquet, Thibault Egret, Marion Jourdan et Claude-Aliénor Renault », ayant pour nom commercial DixSept68 Notaires, située au 29, rue de la Bienfaisance 75008 Paris.

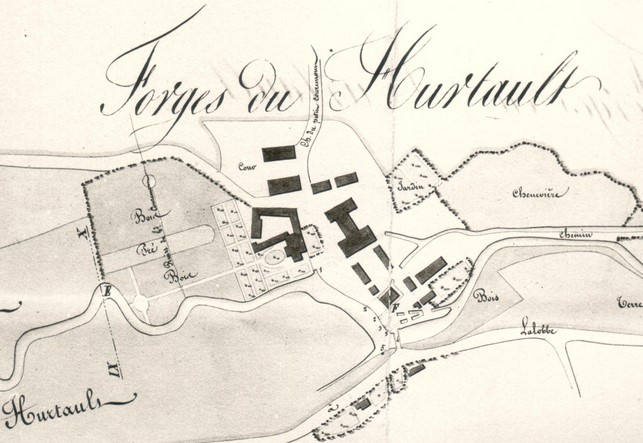

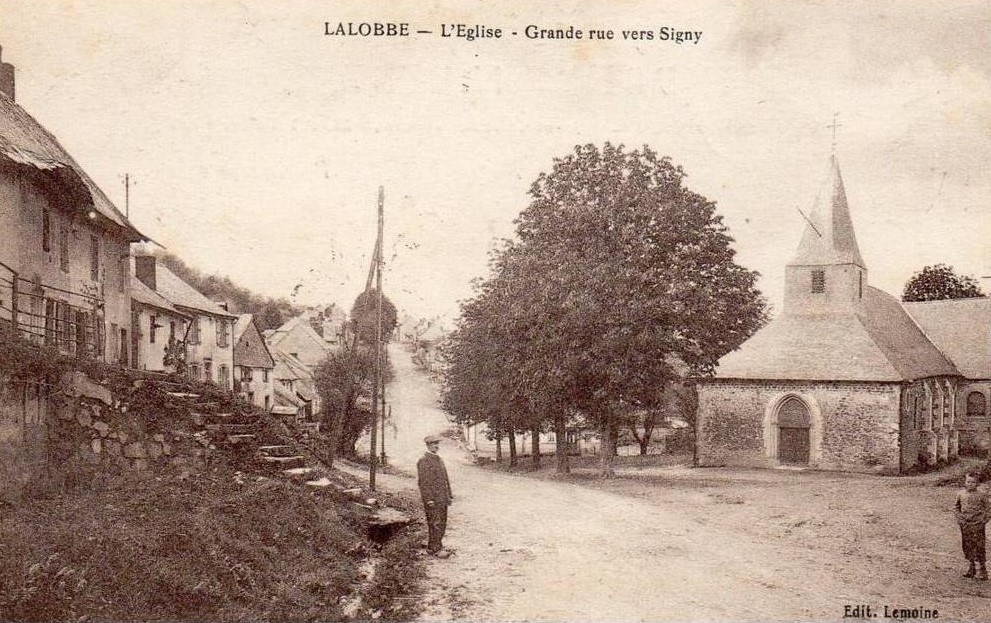

Un second acquéreur, Auguste Lehmann, négociant parisien en immeubles, achète quelques parcelles situées dans ce village, les plus importantes relevant des terroirs de Lalobbe[1] et de Montmeillant[2]. Son but est uniquement commercial, et il ne cache pas son intention de les revendre.

[1] Commune située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[2] Commune située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

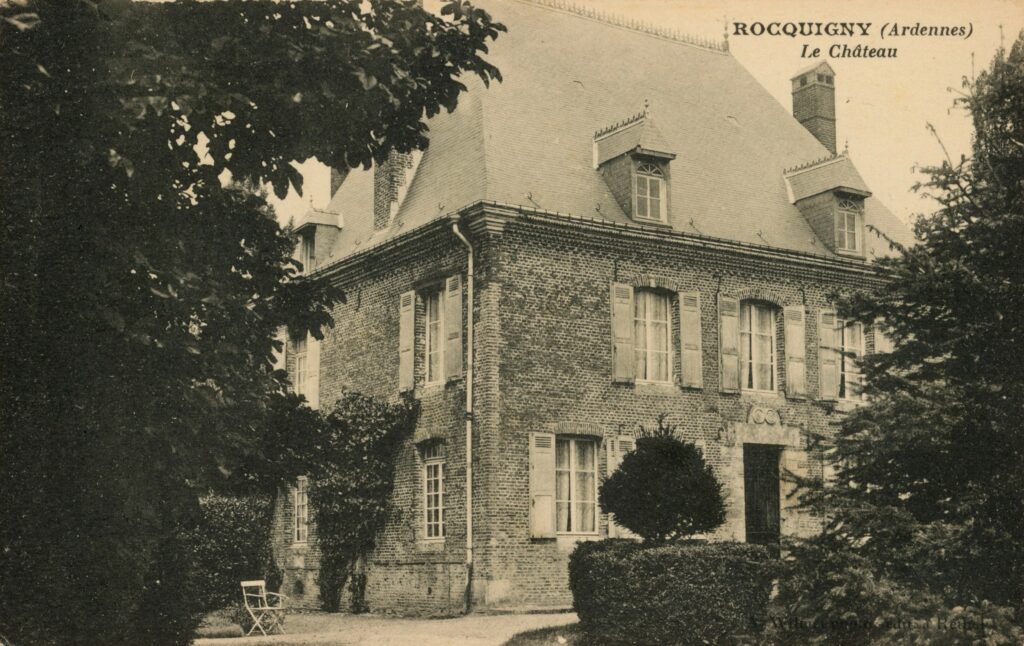

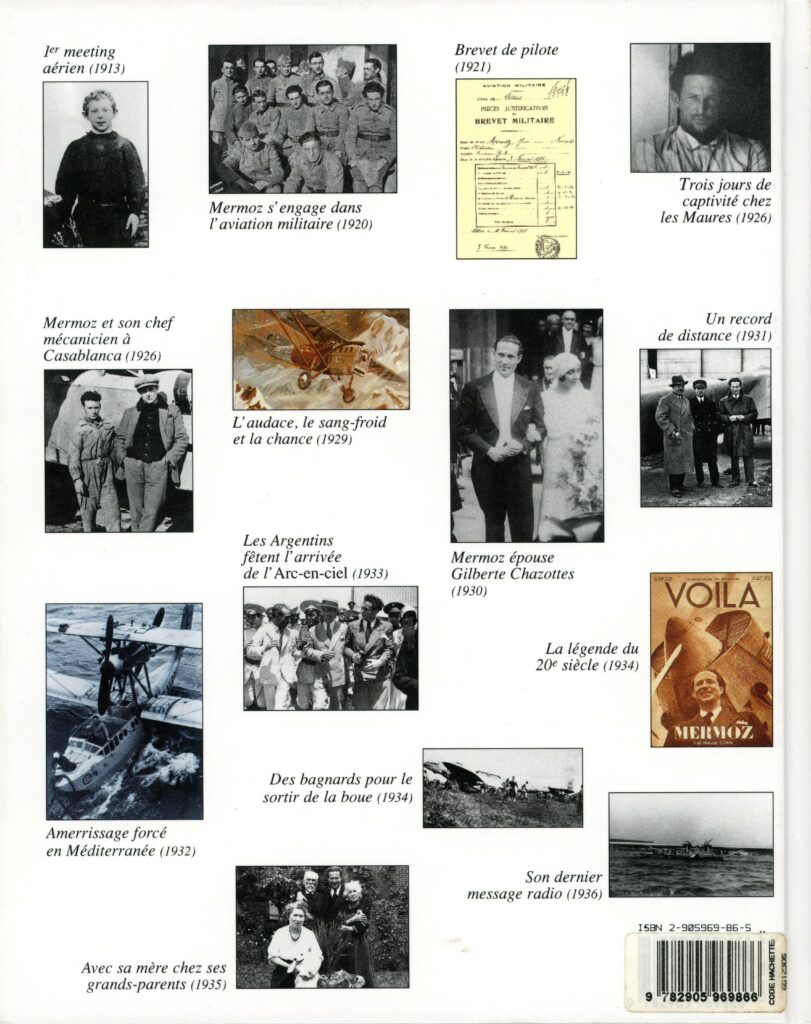

![Autrefois, une haie touffue encerclait le château de Rocquigny (Ardennes), formant un mur végétal. Cette barrière naturelle, aujourd’hui disparue, demeure visible sur cette source iconographique, témoin d’un paysage transformé. Archives départementales des Ardennes, 8Fi 8 [série Fi = documents figurés et assimilés entrés par voie extraordinaire, sous-série 8Fi = cartes postales], carte postale ancienne en noir et blanc consultable en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/02/CP-Ardennes-chateau-Rocquigny-Mermoz-Charpentier-Richard-1024x653.jpg)

D’après un acte de vente du 27 février 1922[1] par-devant maître Tison[2], notaire à Chaumont-Porcien[3], ces bois ont été acquis initialement par Emile Destrez (ancien capitaine d’artillerie de réserve exerçant la profession d’agent d’assurances), et sa femme née Pauline Marie Jourdain (déjà propriétaire du château de Rocquigny).

[1] Archives départementales des Ardennes, 4Q 3148 [série Q = domaines, enregistrement, hypothèques, sous-série 4Q = hypothèques, depuis l’époque révolutionnaire], transcription en date du 24 mars 1922, volume 71, n° 5.

[2] Archives notariales déposées actuellement à l’étude de maître Sophie Collet Monod 1, place de l’hôtel de ville 08460 Signy-l’Abbaye (Ardennes). Cet office notarial regroupe les anciennes études de Signy-l’Abbaye, Chaumont-Porcien, Poix-Terron, Château-Porcien, Launois-sur-Vence, Wasigny, Sévigny-Waleppe et Rocquigny.

[3] Commune située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

Ils ont eu recours à un mandataire[1], qui les a mis en contact avec Marie Catherine Tonnelier, veuve de François Alfred Merlin[2], et madame Gilbert, veuve de Charles Paul Adrien Merlin[3]. Toutes deux résident à Paris et sont propriétaires de ces biens à La Romagne.

[1] « Personne chargée d’un mandat, d’une procuration, d’une mission lui permettant d’agir au nom d’une autre, appelée mandant. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[2] François Alfred Merlin (fils de Jean Baptiste Merlin et de Sidonie Leclère, tous deux nés respectivement à La Romagne et Warnécourt, et morts à La Romagne), naît le 3 décembre 1855 à La Romagne. Il est propriétaire rentier, marié le 3 avril 1880 à Chaumont-Porcien avec Marie Catherine Tonnelier, née le 4 août 1860 à Rocquigny.

[3] Charles Paul Adrien Merlin (fils de François Alfred Merlin et de Marie Catherine Tonnelier) est né le 21 novembre 1881 à Warnécourt (Ardennes). Il se marie le 17 janvier 1906 à Brienne-sur-Aisne (Ardennes) avec Marguerite Stéphanie Gilbert, née le 19 mars 1887 à Brienne-sur-Aisne. Il décède à Dugny-sur-Meuse (Meuse).

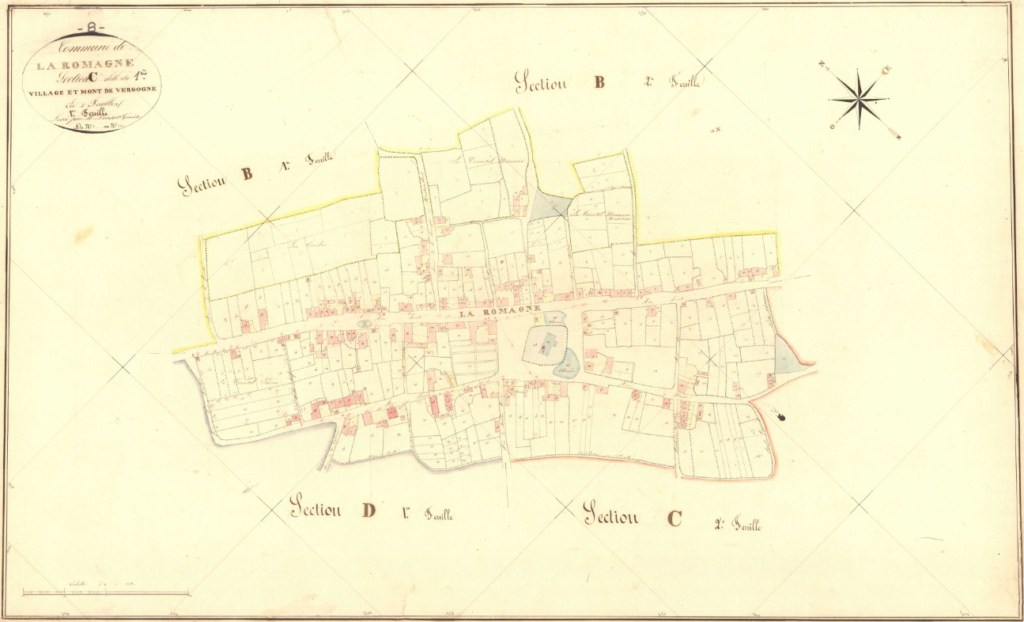

Madame Gillet se porte acquéreur de plusieurs hectares sur le terroir de La Romagne :

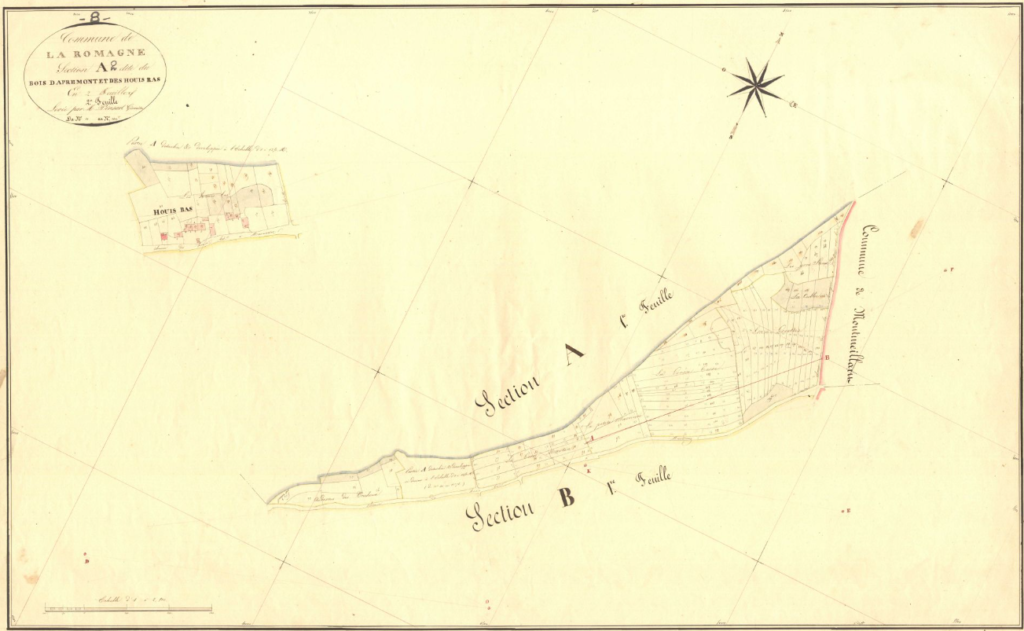

- un hectare situé, d’après le contrat de vente du 27 février 1922, aux Houis, section B, numéros des parcelles 379, 380, 381, 382. Selon les documents du notaire et de la conservation des hypothèques, ces bois seraient cependant plutôt situés à la Cense Longue Vallée[1] pour deux hectares soixante ares et six centiares, cadastrés section B, n° des parcelles 379p, 3798, 3808, et 3816.

- Un hectare trente-quatre ares au même terroir, lieu-dit du Beauchamp, près de l’ancien chemin de La Romagne à Saint-Jean-aux-Bois, section B, numéros des parcelles 247, 247b, 548.

- Un hectare dix-huit ares soixante-dix centiares, même terroir, au lieu-dit l’Epine, section C, n° de parcelle 368 sur le cadastre.

[1] Lire probablement Cense Longueval.

Ces immeubles[1] proviennent de plusieurs successions issues de celle de Sidonie Merlin[2] :

- Paul Merlin[3] est héritier de la première moitié. A son décès, son seul ayant-droit est son neveu Charles Paul Adrien Merlin Gilbert. Ce dernier, mort pour la France comme sous-lieutenant au 7e régiment d’infanterie le 12 juillet 1916, laisse son héritage à son épouse survivante, et légataire universelle, aux termes d’un testament olographe[4].

- François Alfred Merlin Tonnelier est héritier de l’autre moitié. Il décède à Reims le 1er septembre 1906. Son épouse survivante, Catherine Tonnelier, a pour seul héritier son fils Charles Paul Adrien Merlin. Ce dernier est en communauté de biens avec Marguerite Stéphanie Gilbert, son épouse survivante.

[1] « Se dit d’un bien qui, par nature, ne peut être transporté d’un lieu à un autre. Assurer tous ses biens meubles et immeubles. Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par nature. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[2] Epouse de Jean Baptiste Merlin.

[3] Paul Merlin, fils de Jean Baptiste Merlin et de Sidonie Leclère, est né le 30 juillet 1846 à La Romagne.

[4] « Se dit d’un document entièrement écrit de la main de son auteur. Testament olographe, écrit, daté et signé par le testateur lui-même. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

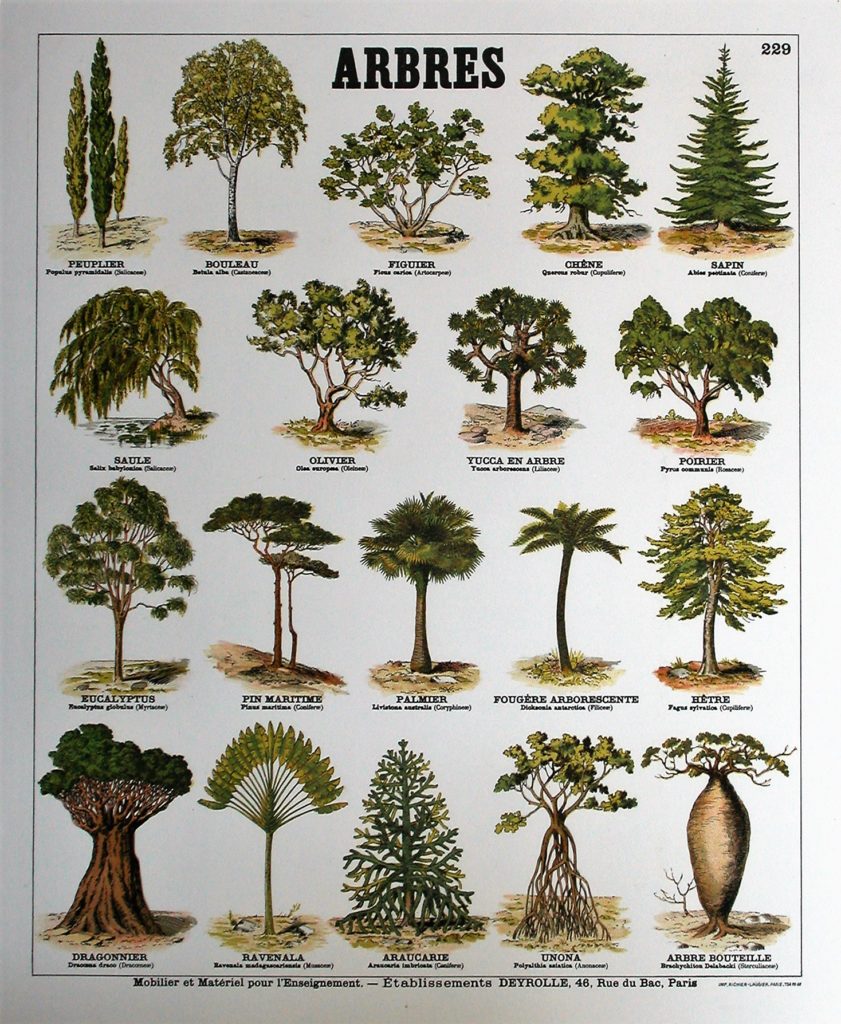

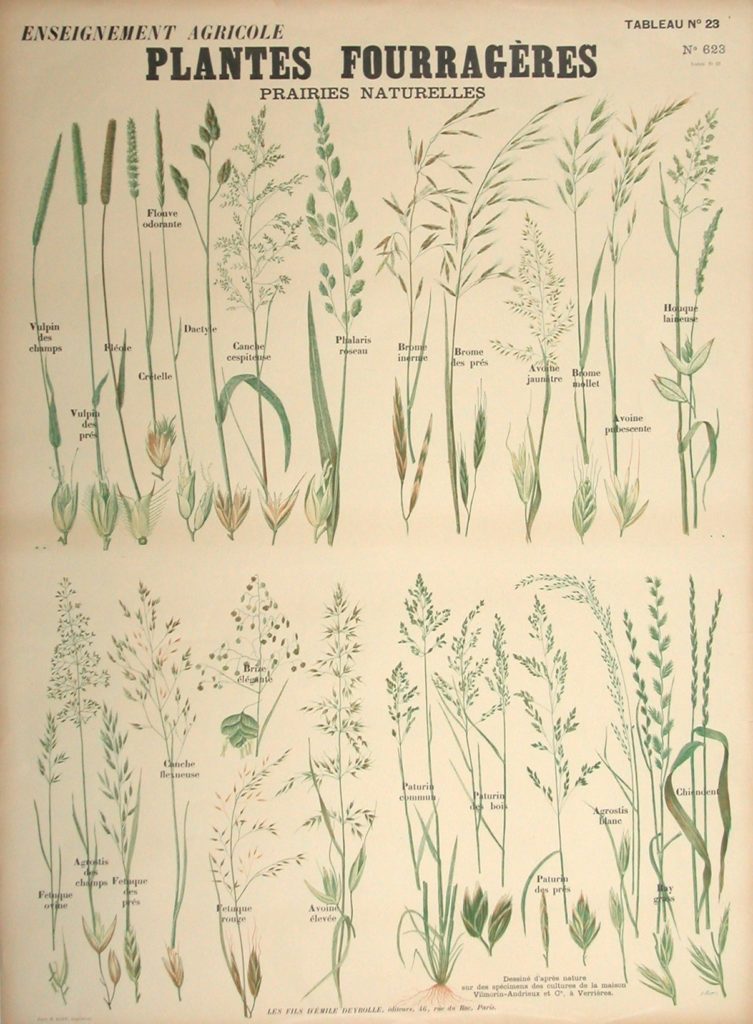

Lorsque Gabrielle Gillet Mermoz les achète, ces bois ne sont plus qu’à l’état de taillis, par suite de leur exploitation. Elle les conserve une quinzaine d’années, avant de les revendre en 1948 au médecin de Chaumont-Porcien de l’époque.

Ce serait peut-être un premier signe qu’elle souhaite rompre avec sa vie ardennaise, et se consacrer encore davantage aux œuvres en souvenir de son fils. Elle aurait sans doute éprouvé l’envie, en résidant à Paris[1], d’être plus proche d’instances officielles, capables de soutenir son action depuis la capitale.

[1] Son appartement est sis 2, square des Aliscamps 75016 Paris.

Lors de cette acquisition de bois à La Romagne, madame Gillet devient, par le même acte notarié, propriétaire du château de Rocquigny. Les articles de la presse locale, des ouï-dire, les bulletins municipaux de Rocquigny, et même un rapport de gendarmerie de la brigade de Chaumont-Porcien en date du 5 octobre 1944[1] affirment tous que l’aviateur Jean Mermoz aurait acheté à sa mère divers biens, dont une demeure sise à Rocquigny appelée « château ».

[1] « C’est en 1934 que Jean Mermoz achète la propriété de Rocquigny (le château) et y installe sa mère. » Ministère des Armées – Service historique de la Défense (SHD), GD/8/E/226, archives de la Gendarmerie : compagnies et brigades : unités départementales des Ardennes (1917-1950) ; Brigade territoriale de Chaumont-Porcien (section de Rethel) : registre de correspondance confidentielle au départ (R/4), 1942-1946.

L’acte notarié actant la vente du bâtiment est cependant formel : daté du 19 août 1935, établi auprès de son notaire parisien[1], et signalé dans un registre de la conservation des hypothèques[2] de Rethel, il mentionne uniquement « madame Gabrielle Georgette Gillet sans profession acquéreur ici présente et qui accepte ». De fait, aucune phrase de cet acte ne laisse apparaître le nom de son fils, qui n’a donc pas acheté ce bien pour sa mère, comme l’affirme l’opinion publique.

[1] Maître Trimoulet. Etude située à l’époque 6, rue de Miromesnil 78008 Paris. Archives notariales déposées actuellement à la SCP (Société civile professionnelle) « Fabrice Luzu, Julien Trokiner, Sébastien Wolf, Virginie Jacquet, Thibault Egret, Marion Jourdan et Claude-Aliénor Renault », ayant pour nom commercial DixSept68 Notaires, située au 29, rue de la Bienfaisance 75008 Paris.

[2] Archives départementales des Ardennes, 4Q 3471 394 [série Q = domaines, enregistrement, hypothèques, sous-série 4Q = hypothèques, depuis l’époque révolutionnaire.]

Ce château est une bâtisse carrée de deux étages, surmontés de combles. Il est construit sur une cave, dont les aérations et les soupiraux disposés régulièrement au ras du sol assurent une ventilation pour lutter contre l’humidité. Celle-ci est due à la fois au climat et à la proximité d’un petit ruisseau, dont les débordements provoquent quelques montées d’eau visibles sur les murs[1]. Un trottoir de briques, parfois dissimulé par de grandes herbes, en fait le tour.

[1] Rocquigny (Ardennes), maître d’ouvrage ; EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) « Eric Pallot architectes » (architectes du patrimoine), maître d’œuvre, Ardennes : Rocquigny – 08200 : étude de diagnostic pour la réhabilitation et l’aménagement du château Mermoz en musée et centre d’accueil, Noisy-Le-Grand (Seine-Saint-Denis) : Eric Pallot architectes, décembre 2022, [non paginé]. Nota bene : ce document dactylographié, produit à l’intention d’un public restreint, en dehors des circuits commerciaux de l’édition et de la diffusion, relève de la « littérature grise ». Entré en possession de l’auteure, il constitue un appui à la recherche historique en tant que source primaire, mais ne peut être cité directement en l’état pour des raisons de confidentialité.

Le bâtiment, entièrement réalisé en briques, et présentant sur ses deux façades, orientées est et ouest, l’inscription 1727 en fer forgé, interroge sur cette datation. Est-ce une allusion à l’année de sa construction (ou reconstruction), voire de son achèvement ? Peu d’indications permettent de répondre à ces questions. Néanmoins, des traces d’un ancien château, cerné de fossés, subsisteraient, et auraient été identifiées lors d’études récentes[1].

[1] Archives départementales des Ardennes, 8J 20 [série J = documents entrés par voies extraordinaires : dons, legs, achats, dépôts ; sous-série 8J = collection Hemmerlé ; cote 8J 20 = liste des châteaux et maisons fortes des Ardennes.] Voir aussi l’étude de diagnostic pour la réhabilitation et l’aménagement du château Mermoz en musée et centre d’accueil, citée supra.

Des ancres de tirants de formes diverses (croix de Saint-André ou esses[1]) assurent le maintien des murs. Cet édifice est doté de nombreuses ouvertures : vingt et une fenêtres et portes sont déjà répertoriées dans un document[2] du XIXe siècle utilisé pour la perception des impôts[3].

[1] « Objet, crochet, agrafe en forme de S. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[2] Archives départementales des Ardennes, EDEPOT/ROCQUIGNY/G 3 [série EDEPOT = archives communales déposées, sous-série EDEPOT/ROCQUIGNY = fonds concernant Rocquigny ; série G = cadastre ; sous-série G 3 = propriétés bâties et non bâties : état de sections.]

[3] L’impôt sur les portes et fenêtres est fondé sur le nombre des ouvertures des bâtiments. Introduit par la loi du 4 frimaire an VII (24 novembre 1798), il est resté en place jusqu’en 1926 et a donc été appliqué au château de Rocquigny.

Une porte à double battant marque l’entrée principale à l’est, tandis qu’une porte, simple et symétrique, correspond à la sortie côté jardin. Les fenêtres, protégées par des volets récemment refaits[1], sont identiques sur la façade principale : quatre pour le rez de chaussée, et trois pour le premier étage. Les fenêtres de toit en chien-assis[2] sont au nombre de deux, tandis que des vasistas disposés sur la toiture éclairent le second étage et les combles.

[1] A la suite du rachat par la commune.

[2] « Lucarne verticale construite en avancée sur le toit pour éclairer une mansarde. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

Les fenêtres sont disposées symétriquement, et l’encadrement en briques se termine par un voûtain[1] faiblement arrondi. Placées les unes au-dessus des autres, les trois fenêtres centrales du premier étage ont des dimensions égales. La symétrie s’arrête là, puisque cet étage prend la lumière par des fenêtres ouvrant sur la façade sud pour certaines chambres. Les battants sont à grands carreaux.

[1] « Portion de voûte délimitée par les arêtes ou les nervures. », selon le Trésor de la langue française informatisé.

A l’arrière, les ouvertures sont de tailles différentes, les grandes fenêtres semblent plus étroites, et un peu plus hautes que celles de la façade est. Le vitrage, disparate, est constitué de grands ou de petits carreaux.

Le toit en ardoise est très pentu, et dominé par quatre grandes cheminées en pierre, qui présentent des chaperons[1] en brique[2]. Cette toiture arbore un faîtage[3] décoratif en zinc, avec des épis[4] qui ont été ajoutés lors des réfections effectuées postérieurement à 1905.

[1] « Partie supérieure d’un mur de clôture auquel on a donné la forme d’un toit pour faciliter l’écoulement des eaux. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[2] Voir l’étude de diagnostic pour la réhabilitation et l’aménagement du château Mermoz en musée et centre d’accueil, citée supra.

[3] « Assemblage de tuiles faîtières, de feuilles de plomb ou de zinc, qui couvre et protège l’arête supérieure d’un toit. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[4] Voir l’étude de diagnostic pour la réhabilitation et l’aménagement du château Mermoz en musée et centre d’accueil, citée supra.

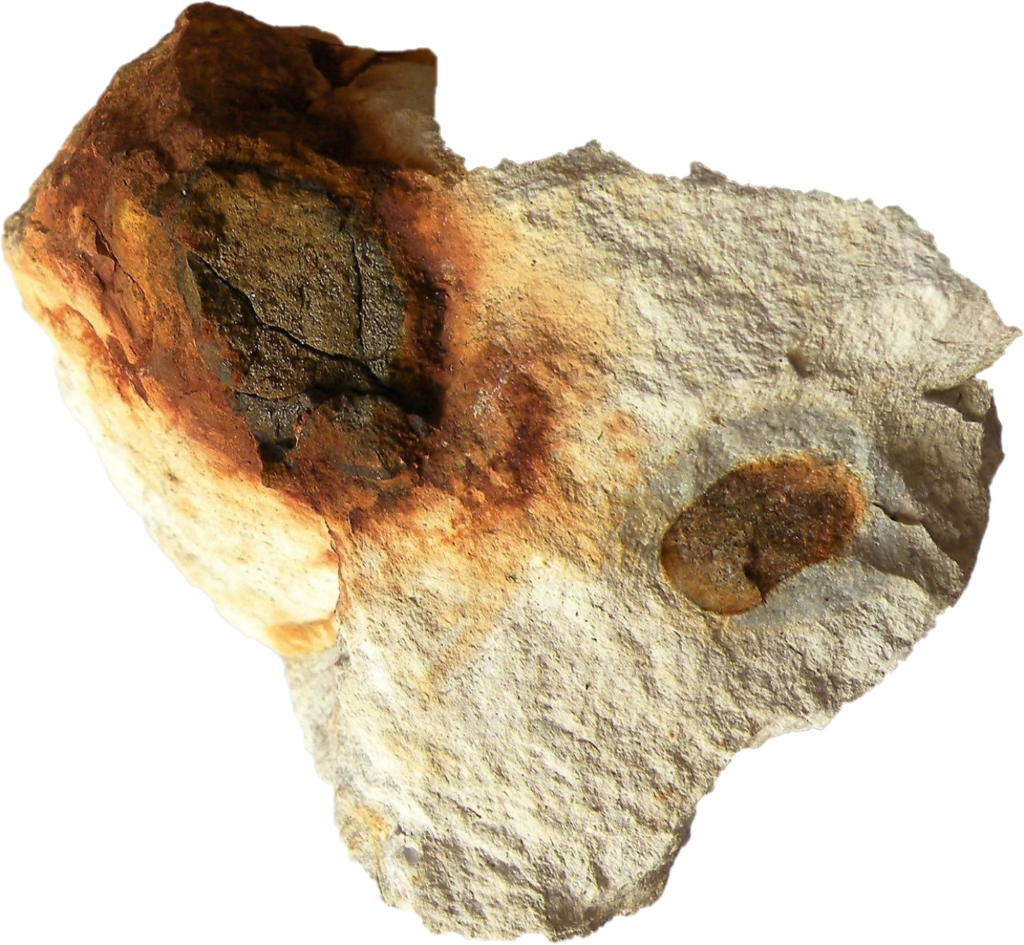

Trois marches donnent accès à la porte d’entrée, dont le linteau[1] est en pierre de taille, tout comme celui de la porte arrière et des appuis des fenêtres. Le linteau à l’est est surmonté de deux arcs en brique, à l’intérieur desquels subsistent deux médaillons, où sont sculptées des armoiries, rongées par le temps, et donc non identifiables.

[1] « Traverse horizontale reposant sur deux points d’appui au-dessus d’une ouverture, d’une baie, pour soutenir la maçonnerie. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

![Les arbres dénudés, alourdis par l’enneigement, encadrent la silhouette du château de Wasigny (Ardennes). Archives départementales des Ardennes, 8Fi 11 [série Fi = documents figurés et assimilés entrés par voie extraordinaire, sous-série 8Fi = cartes postales], carte postale ancienne en noir et blanc consultable en ligne.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/02/CP-AD-Ardennes-chateau-Wasigny-neige-1024x664.jpg)

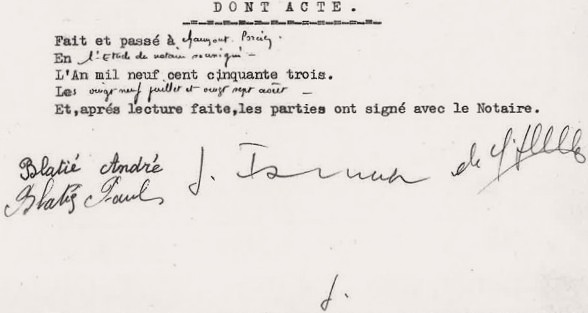

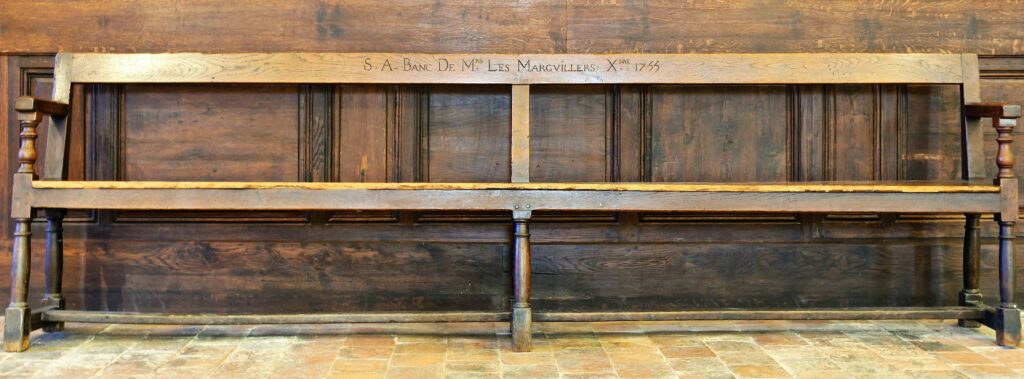

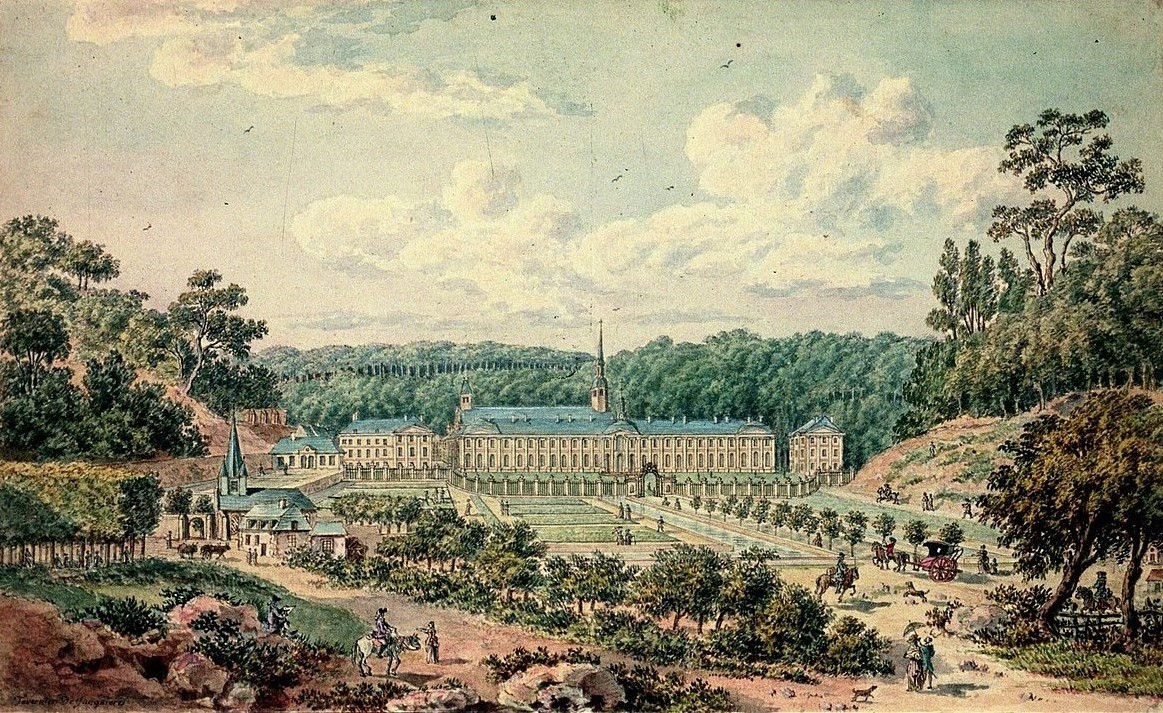

Ces dernières pourraient dater de 1579[1] (date gravée), et faire allusion aux précédents propriétaires : la famille de La Chevardière. L’étude de diagnostic[2] souligne une grande ressemblance avec le château de Wasigny[3], en ce qui concerne le logis, à l’exception de la tourelle[4]. Dans ce cas, l’hypothèse d’une reconstruction, et non d’une construction totalement nouvelle, pourrait être émise, et ce d’autant plus que Charles Hemmerlé la qualifie d’édifice de style Louis XIII[5].

[1] Voir l’étude de diagnostic pour la réhabilitation et l’aménagement du château Mermoz en musée et centre d’accueil, citée supra.

[2] Citée supra.

[3] Commune située actuellement dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

[4] « Petite tour faisant partie d’un château, d’un édifice et, spécialement, qui se présente en encorbellement sur une façade ou à l’angle de ce château, de cet édifice. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[5] Archives départementales des Ardennes, 8J 20 [série J = documents entrés par voies extraordinaires : dons, legs, achats, dépôts ; sous-série 8J = collection Hemmerlé ; cote 8J 20 = liste des châteaux et maisons fortes des Ardennes.]

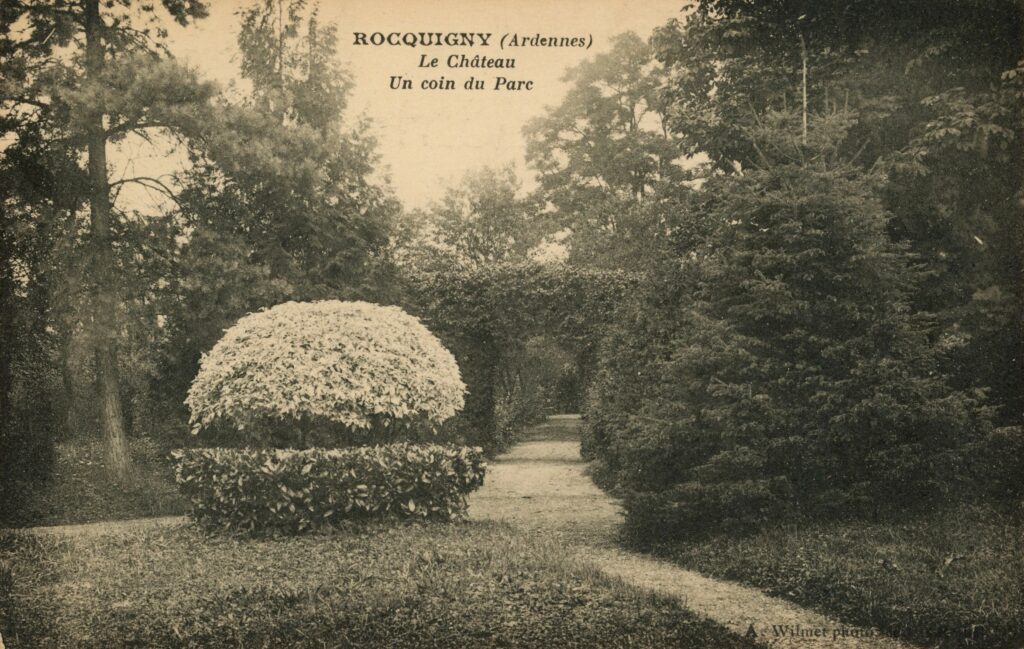

Les façades ouvrent sur d’immenses terrains (presque deux hectares), qui ont été en leur temps des jardins d’agrément à l’avant, et des jardins (potager et fruitier) à l’arrière.

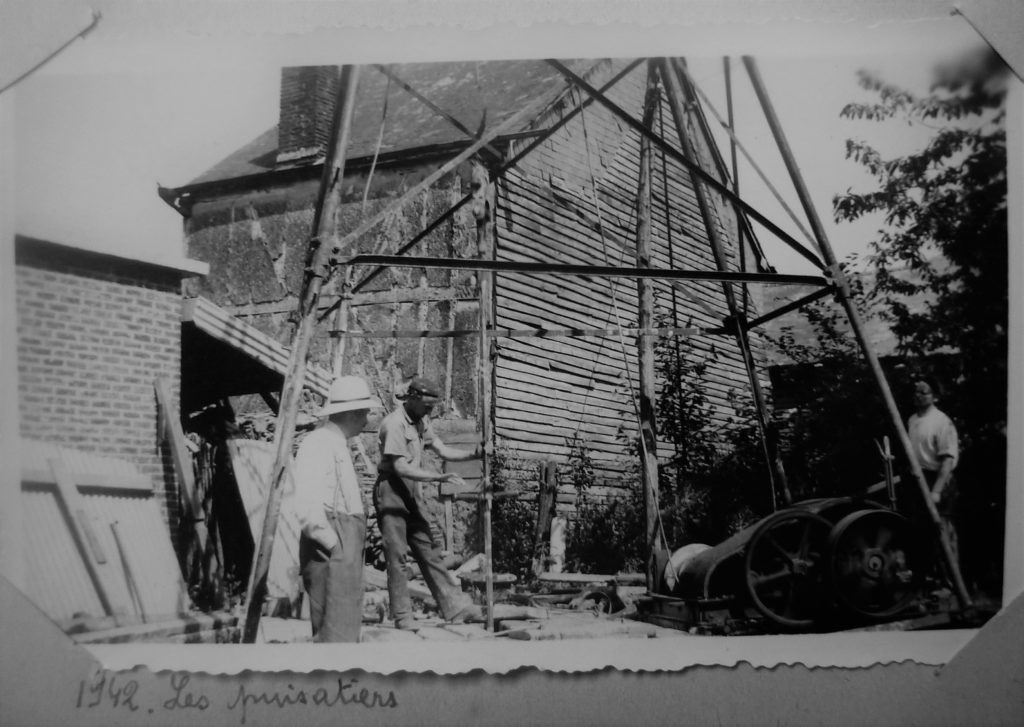

Sur la droite du bâtiment principal, se trouve une aile assez longue, dont l’utilisation a été diverse selon les propriétaires, et qui a subi d’innombrables transformations. On peut les remarquer dans l’utilisation de matériaux divers (reprise côté nord du mur avec des parpaings ; pans de bois comblés avec des briques et du bardage[1]), tandis que la tourelle carrée (au sud) occupait probablement l’espace de l’ancien pigeonnier.

[1] « Enceinte de planches protégeant un ouvrage d’art. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

La propriété, telle que l’achète en 1935 madame Gillet, est décrite dans l’acte notarié, et dans celui du registre des hypothèques, comme un ensemble comprenant une maison d’habitation, de grands communs et des jardins.

Dès que l’on pénètre par trois marches à l’intérieur, un couloir central carrelé relie les quatre pièces du rez-de-chaussée. A droite, la première est parquetée, la deuxième au fond est une salle à manger avec une grande cheminée. Le sol se compose d’un rectangle, imitant un tapis rectangulaire, entouré d’une large bande en carreaux, identiques à ceux du vestibule.

Cette pièce communique avec l’office. A côté de ce dernier, se trouvent un débarras, un évier en pierre, et un W.-C. probablement destiné au personnel. Au fond du couloir, à droite et en partie sous l’escalier on a deux petits débarras et les escaliers menant à la cave. Une porte arrière communique par trois marches également avec les jardins.

Le premier étage, qui compte cinq pièces (selon le descriptif de la transcription de l’acte de vente de 1935 à la conservation des hypothèques[1]) est celui des chambres, dont certaines sont dotées de cheminées. On retrouve la même disposition qu’au rez-de- chaussée, avec un couloir central, sauf pour l’une des chambres, qui a été réduite pour laisser place à une salle de bains, et à un cabinet de toilette.

[1] Archives départementales des Ardennes, 4Q 3471 394 [série Q = domaines, enregistrement, hypothèques, sous-série 4Q = hypothèques, depuis l’époque révolutionnaire.]

Le second étage, en lambris[1] avec fenêtres, est composé d’un grenier et de combles au-dessus, auxquels on a accès par un escalier de meunier[2].

[1] « Revêtement de bois, de marbre, de stuc, ornant les murs d’une salle, d’une chambre, d’une galerie. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

[2] Ou échelle de meunier, dispositif prévu pour un encombrement réduit au sol, et se caractérisant par une pente plus raide qu’un autre type d’escalier.

Les grands communs attenant au logis, avec un bâtiment lui aussi en brique, et couvert en ardoise, comprennent une cuisine, un atelier, un garage pour automobile avec fosse, une grande remise, deux bûchers, une buanderie, un grand grenier sur le tout.

Deux jardins donnant sur la grande rue, séparés par une allée de sapins, prennent entrée sur la place, le pré, les vergers. Ils sont clos sur le derrière, traversés par un ruisseau, le tout d’un seul tenant et d’une superficie d’un hectare quatre-vingt-trois ares quatre-vingt-treize centiares cadastré au lieu-dit du Village, section E, parcelles n° 301, 311, 313, 314, 315.

Ce domaine tient à ce moment-là, du levant à monsieur Dizy, madame Blatié et plusieurs autres personnes, du couchant à messieurs Guillaume, Boudsocq, madame Blatié, en direction de la place et de la ruelle des Crolys, du midi à la Grande Rue, et du nord à la ruelle des Crolys.

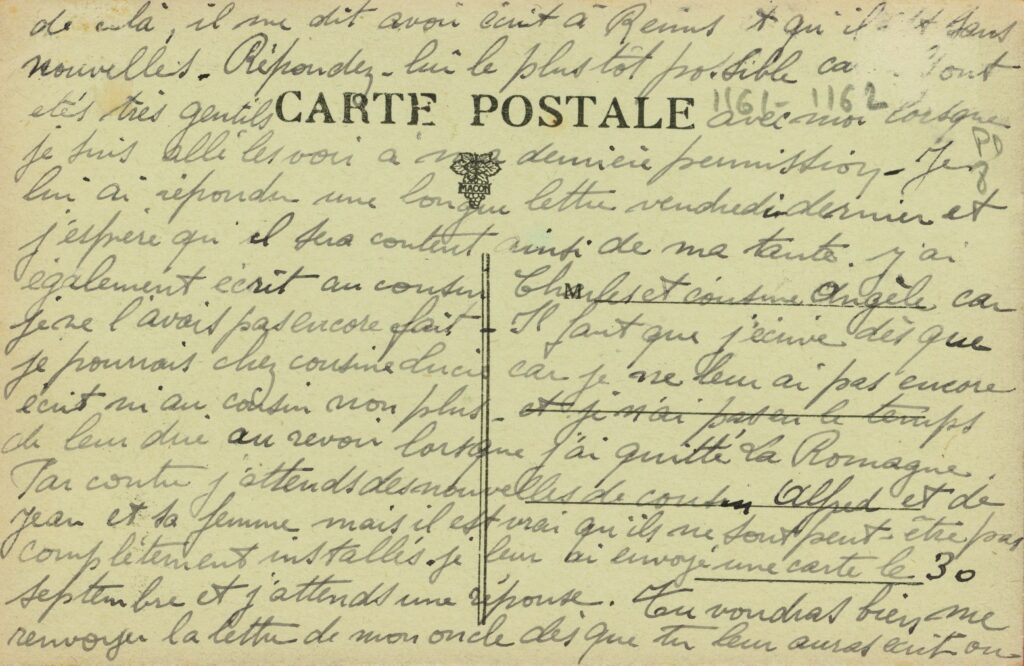

Une « vente par madame Gabrielle Gillet à monsieur André Blatié[1] », par l’intermédiaire d’un mandataire, établie les 29 juillet et 27 août 1953 par l’étude de maître Yves de Saint-Gilles, permet par son descriptif de mesurer toutes les améliorations qui ont été apportées en quelque dix-sept années[2].

[1] Archives notariales déposées actuellement à l’étude de maître Sophie Collet Monod 1, place de l’hôtel de ville 08460 Signy-l’Abbaye (Ardennes). Cet office notarial regroupe les anciennes études de Signy-l’Abbaye, Chaumont-Porcien, Poix-Terron, Château-Porcien, Launois-sur-Vence, Wasigny, Sévigny-Waleppe et Rocquigny.

[2] Archives départementales des Ardennes, 4Q 7857 653 n° 56 [série Q = domaines, enregistrement, hypothèques, sous-série 4Q = hypothèques, depuis l’époque révolutionnaire.]

Les quatre pièces du rez-de-chaussée sont devenues, à gauche, un vestibule et une petite pièce servant de bar. Après la disparition de l’aviateur Jean Mermoz, ce vestibule devient une sorte de sanctuaire dédié à sa mémoire, dans lequel une fontaine lumineuse évoque les éléments (eau et air) qu’il affrontait lors de ses vols. A droite, se trouvent le salon et la salle à manger, cette dernière communiquant avec la cuisine. Dans cette pièce sont installées une cuisinière et une chaudière pour le chauffage central, et un système d’eau sous pression.

Le premier étage, avec son couloir central, ne comporte plus que quatre pièces, mais est doté d’une salle de bain et d’un W.-C. tous deux desservis par un petit couloir qui s’insère entre deux chambres à gauche et un cabinet de toilette au bout du grand couloir. Les communs sont à peu près à l’identique, sinon qu’un pressoir à pommes est signalé, et que le grenier a été réduit pour laisser la place à trois chambres.

L’électricité, installée dans tout l’immeuble, est à l’état neuf lors de la vente en 1953. Cette dernière précise que l’ensemble est alors entièrement clos, avec portes sur la rue et la place, pour la même superficie que celle indiquée dans le précédent acte.

Quant aux parcs, pelouses, bosquets et jardins autour de la propriété, ils sont traversés par une « rivière[1] ».

[1] Tel que cité dans le document. En réalité le ruisseau Chantraine, l’un des huit tronçons affluents référencés de la Malacquise (ou Hurtaut).

André Blatié, cultivateur à Rocquigny et acquéreur de ce bien, ne l’a jamais habité, ni véritablement entretenu, si bien qu’en quelque cinquante ans le château a subi de nombreuses dégradations. Celles-ci sont actées à partir de 1957 : les beaux arbres, buis, etc. sont abattus. Les parterres non entretenus disparaissent, puisque l’utilisation du domaine par son propriétaire change de vocation. La gentilhommière cède la place à une exploitation agricole, où les vaches paissent dans l’ancien parc du château. Après le décès de cet exploitant, la mairie rachète ce lieu et finance des réparations urgentes et indispensables.

Jusqu’en 1843, le château est la propriété des descendants en ligne directe de Louis Robert de La Bauve, marié à Marguerite Béchet (1689-1761)[1].

Né vers 1654, Louis Robert, fils de Louis de La Bauve[2] et de Marie des Portes, est écuyer, seigneur de Jumont. Il est lieutenant-colonel au régiment Bonnelles dragons, maître de camps des armées du roi, chevalier de l’ordre du Saint-Esprit[3]. Il décède à Rocquigny le 29 août 1734[4]. Il est certainement à l’initiative de l’édification de ce château.

[1] Archives départementales des Ardennes, EDEPOT/ROCQUIGNY/E 6 [série EDEPOT = archives communales déposées, sous-série EDEPOT/ROCQUIGNY = fonds concernant Rocquigny ; série E = registres paroissiaux et d’état civil, baptêmes, mariages, sépultures, sous-série E 6 = années 1713-1722 [Note : 1713-1720 : minute et grosse], page non paginée, vue 73/108, consultable en ligne.

[2] Louis de la Bauve et Marie des Portes sont mariés à Villefranche-sur-Meuse, aujourd’hui Saulmory-Villefranche (Meuse), vers 1653. Ils se fixent probablement à cette époque en Champagne. Voir Archives départementales des Ardennes, PERH2 13, Bossu, Louis, « La famille des Portes », in Laurent, Paul (1860-1935). Directeur de publication, Revue historique ardennaise, Paris : A. Picard et fils, 1894-1914, 21 volumes, bimestriel, tome treizième année, 1906, pp. 5-35, pages 19 et 20, vues 13/194 et suivante, consultables en ligne. [Nota bene : ce périodique bimestriel édité entre 1894 et 1914 est un titre mort. Il ne saurait être confondu avec la Revue historique ardennaise publiée depuis 1969 à Charleville-Mézières par la Fédération des sociétés savantes des Ardennes, la Société d’études ardennaises (devenue la Société d’histoire des Ardennes) et la Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais].

[3] Ordre très prestigieux de la monarchie française, fondé en 1578.

[4] Archives départementales des Ardennes, EDEPOT/ROCQUIGNY/E 8 [série EDEPOT = archives communales déposées, sous-série EDEPOT/ROCQUIGNY = fonds concernant Rocquigny ; série E = registres paroissiaux et d’état civil, baptêmes, mariages, sépultures, sous-série E 8 = années 1733-1742, page non paginée, vue 18/96, consultable en ligne.

Né le 25 et baptisé le 26 mars 1725[1] à Rocquigny, son fils Louis Dieudonné Robert de la Bove en hérite. Capitaine des dragons du régiment d’Aubigné, chevalier de Saint-Louis, il se marie le 25 février 1746 à Mézières avec Marie Suzanne Lesueur de Sernicourt (1723 -1781). L’acte de mariage de son fils Louis François de La Bauve[2] précise qu’il se trouve en 1781 au régiment de Custine dragons.

[1] Archives départementales des Ardennes, EDEPOT/ROCQUIGNY/E 7 [série EDEPOT = archives communales déposées, sous-série EDEPOT/ROCQUIGNY = fonds concernant Rocquigny ; série E = registres paroissiaux et d’état civil, baptêmes, mariages, sépultures, sous-série E 7 = années 1722-1780, page non paginée, vue 14/82, consultable en ligne.

[2] Archives départementales de la Marne, 2 E 534/134, registres paroissiaux, paroisse Saint-Pierre de Reims, baptêmes, mariages, sépultures 1778-1781 ;1783-1784, [folio 21 verso], vue 176/312, consultable en ligne. [Nota bene : le folio 21 recto semble ne pas avoir été numérisé.]

Né le 9 juillet 1751 à Rocquigny[1], ce dernier, garde du roi, fils des précédents et seigneur de Jumont et Sernicourt, en est ensuite le propriétaire. De fait de la paroisse de Saint-Nizier de Troyes mais de droit de celle de Rocquigny[2], Il épouse à vingt-neuf ans, dans l’église de la paroisse Saint-Pierre de Reims, à la suite d’une dispense de bans[3], Joséphine Angélique Lespagnol de Bezannes[4], qui décède le 8 mars 1830 à Rocquigny[5].

[1] Archives départementales des Ardennes, EDEPOT/ROCQUIGNY/E 9 [série EDEPOT = archives communales déposées, sous-série EDEPOT/ROCQUIGNY = fonds concernant Rocquigny ; série E = registres paroissiaux et d’état civil, baptêmes, mariages, sépultures, sous-série E 9 = années 1743-1752, page non paginée, vue 73/87, consultable en ligne.

[2] Archives départementales de la Marne, 2 E 534/134, registres paroissiaux, paroisse Saint-Pierre de Reims, baptêmes, mariages, sépultures 1778-1781 ;1783-1784, [folio 21 verso], vue 176/312, consultable en ligne. [Nota bene : le folio 21 recto semble ne pas avoir été numérisé.]

[3] Accordée par monseigneur l’archevêque de Reims le 31 mai 1781.

[4] Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMP-12775, Du Pin de la Guérivière, E., « [Les ascendants maternels du bienheureux Jean-Baptiste de la Salle] : chapitre VIII : généalogie de la famille Lespagnol : origine du nom », in Frémont, Léon (imprimeur-typographe). Directeur de publication, Revue de Champagne et de Brie : histoire, biographie, archéologie, documents inédits, bibliographie, beaux-arts, Paris : H. Menu, 1876-1901, Arcis-sur-Aube : Léon Frémont, imprimeur-éditeur, place de la Halle, 1900, trente-huit volumes, vingt-cinquième année, deuxième série, tome douzième, pp. 738-759, page 751, vue 759/984, consultable en ligne sur Gallica, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque municipale de Châlons-en-Champagne, 2013-352967.

[5] Archives départementales des Ardennes, EDEPOT/ROCQUIGNY/E 26 [série EDEPOT = archives communales déposées, sous-série EDEPOT/ROCQUIGNY = fonds concernant Rocquigny ; série E = registres paroissiaux et d’état civil, sous-série E 26 = décès, table décennale des années 1823-1832, page non paginée, vue 57/83, consultable en ligne.

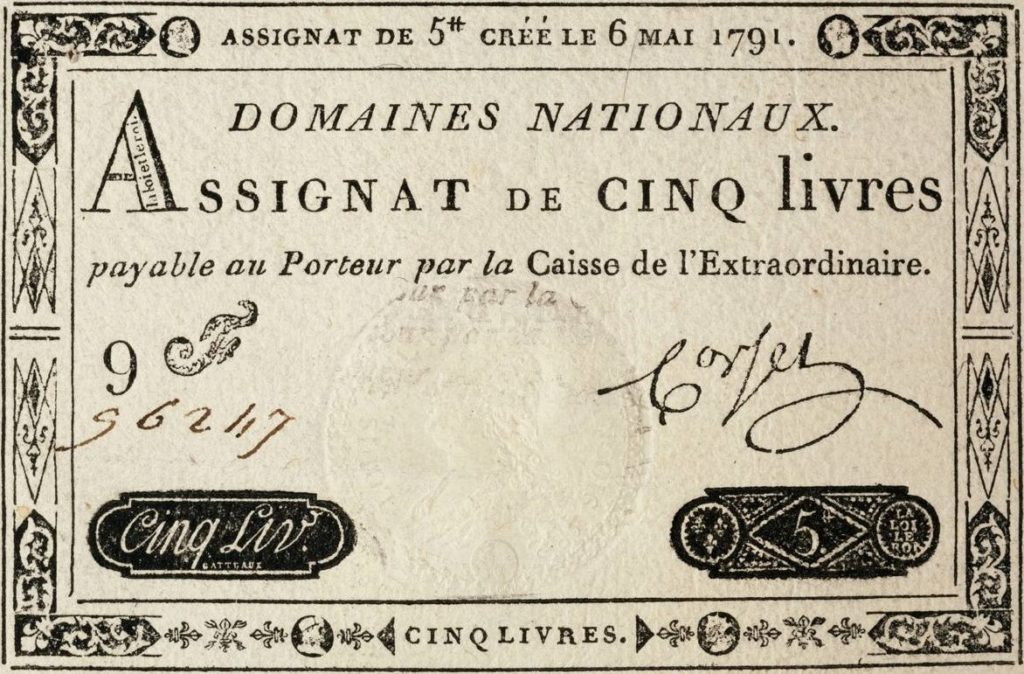

Inscrit sur la liste des émigrés[1] lors de la Révolution, il en est rayé par un acte d’amnistie[2]. Il revient alors vivre dans son château natal. Maréchal des logis dans la garde du roi à la compagnie Noailles (vers 1814), chevalier de Saint-Louis[3], il devient maire de Rocquigny de 1816 à 1826. Il décède le 26 septembre 1826 dans la commune.

[1] Archives départementales des Ardennes, Q 619 [série Q = domaines, enregistrement, hypothèques depuis 1790, fonds Q 1-832 = état des fonds ayant subi des pertes en 1940, articles Q 469-832 = administration du séquestre des biens nationaux, documents Q 613-660 : liste générale des émigrés (collection incomplète) et suppléments à la liste générale des émigrés. 1793-an VIII.]

[2] Archives départementales des Ardennes, Q 625 [série Q = domaines, enregistrement, hypothèques depuis 1790, fonds Q 1-832 = état des fonds ayant subi des pertes en 1940, articles Q 469-832 = administration du séquestre des biens nationaux, documents Q 613-660 : liste générale des émigrés (collection incomplète) et suppléments à la liste générale des émigrés. 1793-an VIII.], radiation par acte d’amnistie à la suite de la délivrance le 28 thermidor an X (16 août 1802) d’un certificat par le ministère de la justice et le préfet.

[3] Distingué le 1er juin 1814 par le roi Louis XVIII selon la Base de données – Ordre de Saint-Louis, site consacré aux membres de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis nommés durant la Restauration, de 1814 à 1830. [Nota bene : ce recensement « a pour but de mettre à la disposition des chercheurs une base de données et des renseignements établis sur la base de recherches sur l’ordre de Saint-Louis, menées par une historienne spécialisée dans les ordres et décorations. Ce site est un site indépendant de tout association, institution ou organisme officiel ».]

Né le 8 septembre 1782 à Rocquigny, son fils Louis Félix de La Bauve de L’Isle[1] est baptisé le 10 du même mois[2]. Il épouse à Chapois (Jura) le 11 avril 1814[3] Julie Françoise Isabelle Charlot de Princey[4], née le 25 janvier 1774 à Salins[5], et qui décède le 30 octobre 1817 à Chapois[6]. Ce drame se passe quelques semaines après la naissance le 18 août 1817[7] (et la mort quasi simultanée[8]) de leur premier enfant, une petite fille nommée Sophie Julie Félicie Labove de Lille.

[1] Archives départementales des Ardennes, E 257 [série E = seigneuries, familles, état civil, notaires, articles E 207-647 = papiers de familles], famille de la Bove de l’Isle. 1773-an VI.

[2] Archives départementales des Ardennes, EDEPOT/ROCQUIGNY/E 12 [série EDEPOT = archives communales déposées, sous-série EDEPOT/ROCQUIGNY = fonds concernant Rocquigny ; série E = registres paroissiaux et d’état civil, baptêmes, mariages, sépultures, sous-série E 12 = années 1773-1782 ; 1790], page non paginée, vue 125/128, consultable en ligne.

[3] Archives départementales du Jura, 3E/2404 [série E = féodalité, communes, bourgeoisie, familles, notaires, état civil ; sous-série 3E = registres paroissiaux et d’état civil (fonds du greffe des tribunaux) 1533-1922], commune de Chapois (Jura), naissances, mariages, décès, publications de mariage, 1813-1822. Nota bene : manquent les publications de mariage pour la période 1816-1817], page non paginée, média 134/237, consultable en ligne.

[4] Comme il est courant à cette époque, l’orthographe des patronymes est très fluctuante. On peut ainsi trouver Charlet, Charlot, Charelot, Princé, etc.

[5] Actuellement Salins-les-Bains, commune située dans le département du Jura, en région Bourgogne – Franche-Comté.

[6] Archives départementales du Jura, Qp 1620, déclaration de succession de madame Julie Françoise Charlot de Princé, le 1er avril 1818, bureau de l’enregistrement de Champagnole (Jura).

[7] Archives départementales du Jura, 3E/2404 [série E = féodalité, communes, bourgeoisie, familles, notaires, état civil ; sous-série 3E = registres paroissiaux et d’état civil (fonds du greffe des tribunaux) 1533-1922], commune de Chapois (Jura), naissances, mariages, décès, publications de mariage, 1813-1822. Nota bene : manquent les publications de mariage pour la période 1816-1817], page non paginée, média 41/237, consultable en ligne.

[8] Archives départementales du Jura, 3E/2404 [série E = féodalité, communes, bourgeoisie, familles, notaires, état civil ; sous-série 3E = registres paroissiaux et d’état civil (fonds du greffe des tribunaux) 1533-1922], commune de Chapois (Jura), naissances, mariages, décès, publications de mariage, 1813-1822. Nota bene : manquent les publications de mariage pour la période 1816-1817], page non paginée, média 203/237, consultable en ligne.

Rentier, maire de la commune de Chapois en 1817, inventeur de matériel agricole, dont une « machine destinée à la séparation du grain d’avec la paille[1] » ou « modèle à égrener le blé[2] », il est un homme préoccupé par le progrès.

[1] Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMP-84, Loos, Philippe Werner (1754-1819). Directeur de publication, Archives des découvertes et des inventions nouvelles faites dans les sciences, les arts et les manufactures, tant en France que dans les pays étrangers pendant l’année…, Paris : Treuttel et Würtz, 1809- [circa 1842], annuel, 31 volumes, [année 1828 ; édition de 1829], page 504, vue 507/601, consultable en ligne sur Gallica.

[2] Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMP-7363, Société royale d’agriculture (France), Mémoires d’agriculture, d’économie rurale et domestique, Paris : Buisson, 1785-1872, trimestriel (1785-1791) puis annuel (parfois 2 ou 3 volumes par an) (1800-1872), année 1830, première partie, page XXVI, vue 48/838, consultable en ligne sur Gallica, texte reproduit d’après l’original de l’Académie d’Agriculture de France, 2010-53013.

En 1835, le cadastre[1] de Rocquigny permet de repérer que ce Louis Felix Labove y est encore propriétaire de trois maisons et du château, ainsi que de terres (prés, jardins, vergers). Cela contredit totalement l’information erronée véhiculée dans certains documents tels que des articles ou des brochures, selon laquelle le château aurait été vendu en 1826.

[1] Archives départementales des Ardennes, EDEPOT/ROCQUIGNY/G 3 [série EDEPOT = archives communales déposées, sous-série EDEPOT/ROCQUIGNY = fonds concernant Rocquigny ; série G = cadastre ; sous-série G 3 = propriétés bâties et non bâties : état de sections.]

Louis Felix Labove de Lille, âgé d’une soixantaine d’années, décède le 9 septembre 1843[1], sans aucun héritier direct. Ainsi s’éteint la branche ardennaise de la famille Labove de Lille, détentrice du château de Rocquigny. C’est la dernière fois que ce dernier est transmis par héritage dans cette famille.

[1] Archives départementales du Jura, 3E/2407 [série E = féodalité, communes, bourgeoisie, familles, notaires, état civil ; sous-série 3E = registres paroissiaux et d’état civil (fonds du greffe des tribunaux) 1533-1922], commune de Chapois (Jura), naissances, mariages, décès, publications de mariage, 1840-1846, page non paginée, média 165/186, consultable en ligne.

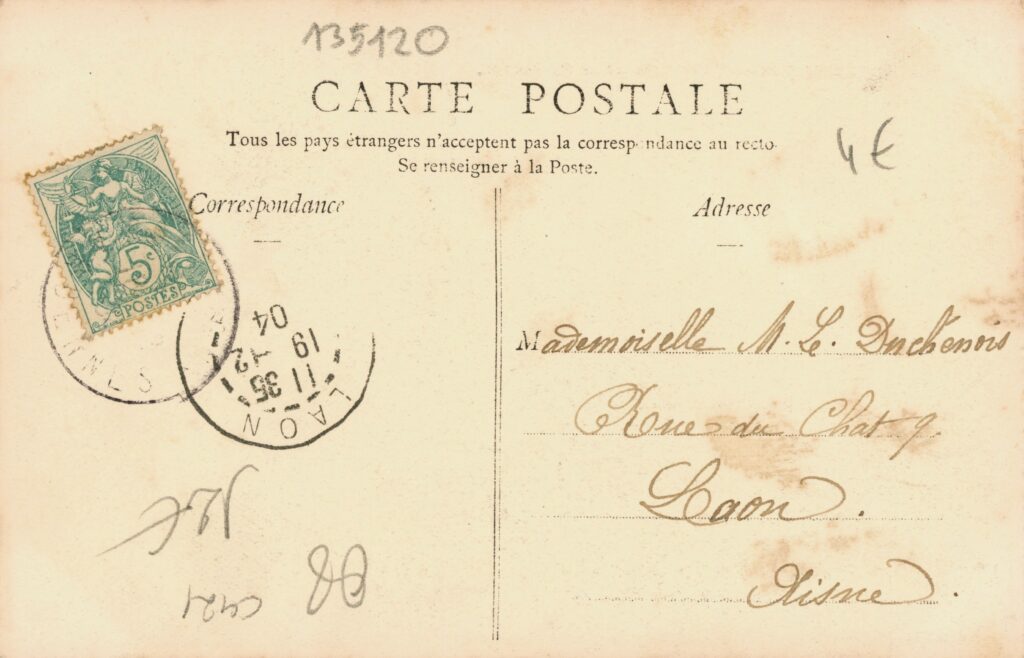

Par un premier testament[1], déposé auprès de maître Chauvin, notaire d’Arbois (Jura), il institue, comme légataires, des parents au 7e degré, dont certains sont originaires de l’Aisne (Rozoy-sur-Serre, Iviers, Laon, etc.), et d’autres d’Indre-et-Loire. Ces derniers ont choisi de vendre par adjudication la demeure. Deux notaires, maître Locar (notaire à Rocquigny) et maître Pottier (notaire à Chaumont-Porcien) en réalisent la vente[2]. Ces actes, dont le contenu est cité par d’autres documents, n’ont pas pu être trouvés dans l’état actuel de la recherche.

[1] Archives départementales du Jura, Qp 1634, déclarations de succession de monsieur Louis Félix Labove de Lille, du 1er mars et du 7 mars, bureau de l’enregistrement de Champagnole (Jura).

[2] Archives départementales des Ardennes, 4Q 3471 394 [série Q = domaines, enregistrement, hypothèques, sous-série 4Q = hypothèques, depuis l’époque révolutionnaire.]

Par un second testament, déposé auprès du même notaire le 4 septembre 1843[1], il se montre philanthrope à l’égard de l’Eglise et de son village du Jura, en consentant plusieurs legs[2], destinés à instruire en particulier les enfants.

[1] Archives départementales du Jura, 4E 50/36 [série E = seigneuries, familles, état civil ; sous-série 4E = minutes et répertoires des actes des notaires du Jura.]

[2] Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMP-111, Bulletin des lois du royaume de France [devenu Bulletin des lois de la République française], Paris : Imprimerie royale [devenue Imprimerie nationale des lois], [1794]-1931, neuvième série, règne de Louis-Philippe Ier, roi des Français, partie supplémentaire, tome vingt-huitième, contenant les ordonnances d’intérêt local ou particulier publiées pendant le 2e semestre 1845, n° 793 à 820, 1846, page 632, vue 662/908, consultable en ligne sur Gallica.

Le château connaît de 1844 jusqu’en 1935 de nouveaux propriétaires, tous descendants directs du couple formé par Nicolas Emmanuel Destrez et sa femme Marguerite Hortense Gérardin.

Nicolas Emmanuel Destrez naît le 13 floréal an VII[1] à Doumely[2] (Ardennes) et décède à Rocquigny le 26 février 1874, âgé de soixante-seize ans. Il est notaire et, durant une certaine période, maire du village. Son épouse, Marguerite Hortense Gérardin, naît vers 1808, et décède à Rocquigny le 9 mars 1906. Leur mariage est célébré le 10 décembre 1828 à Auvillers[3] (Ardennes).

[1] 2 mai 1799.

[2] Archives départementales des Ardennes, EDEPOT/DOUMELY/E 13 [série EDEPOT = archives communales déposées, sous-série EDEPOT/DOUMELY = fonds concernant Doumely ; série E = seigneuries, familles, état civil, notaires ; sous-série E 13 = registre de naissances des années 1793-an X], page non paginée, vue 37/54, consultable en ligne.

[3] Actuellement Auvillers-les-Forges, commune située dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

Leur fils Arille Destrez naît le 28 février 1836. Il est avoué au tribunal civil de première instance de la Seine, mais aussi rentier. Il épouse le 21 juin 1864 à Paris Victoria Elisa Blancard[1]. De leur union naît Ernest Emile Destrez. Alors qu’Arille est le seul héritier de sa mère, sa femme (après avoir été séparée de biens de son mari) fait l’acquisition du château auprès de sa belle-mère pour le prix de 18 000 francs, à la condition que cette dernière y reste jusqu’à sa mort.

[1] Victoire Elise est une orthographe alternative.

Ernest Emile Destrez naît le 5 octobre 1867, à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). Il est propriétaire, directeur particulier d’assurances, profession qu’il exercera à Rocquigny. Chevalier de la Légion d’honneur, officier de l’Instruction publique. Il décède à Rocquigny le 24 avril 1934. Il épouse, à Paris, dans la mairie du 7e arrondissement, le 24 juin 1912, Pauline Marie Jourdain. A la mort de son mari, cette dernière hérite la propriété.

Elle décide de se défaire du château, peut-être parce qu’il n’y a aucun descendant direct pour en hériter. Il est donc vendu vide. Maître Husson, notaire à Rocquigny, est chargé de vendre les meubles, ce qui sera fait le dimanche 24 mars 1935[1]. Il publie des annonces à cet effet dans la presse locale, par exemple le jeudi 14[2] et le dimanche 17 mars 1935[3], à propos d’un « beau mobilier à vendre », dont il donne un rapide descriptif :

- table de salon Régence ;

- commode et chiffonnier Empire ;

- cartel[4] ;

- pétrin sculpté louis XV ;

- vaisselles, verreries, etc.

[1] Archives départementales des Ardennes, 8U/NOT 82 [série U = justice, depuis 1800, sous-série 8U/NOT = officiers publics et ministériels (copies de répertoires de notaires).], répertoire d’officier public ministériel de maître Lefèvre (1914-1925, 1927) et de maître Husson (1927, 1930-1939), versé par le tribunal de première instance de Rethel, 1914-1939.

[2] Archives départementales des Ardennes, DEP/ARDENNAIS 113, « Beau mobilier à vendre à Rocquigny » [page d’annonces] in Le Petit Ardennais : journal politique [« puis » journal républicain] quotidien. Charleville : [s. n.], 1880-1944, cinquante-sixième année, n° 16911, jeudi 14 mars 1935, page 6, vue 6/6, septième colonne, consultable en ligne.

[3] Archives départementales des Ardennes, DEP/ARDENNAIS 113, « Beau mobilier à vendre à Rocquigny » [page d’annonces] in Le Petit Ardennais : journal politique [« puis » journal républicain] quotidien. Charleville : [s. n.], 1880-1944, cinquante-sixième année, n° 16914, dimanche 17 mars 1935, page 7, vue 7/8, deuxième colonne, consultable en ligne.

[4] « Cartouche décoratif ornant notamment le cadran de certaines pendules. Par métonymie. La pendule elle-même. Un cartel Louis XV. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

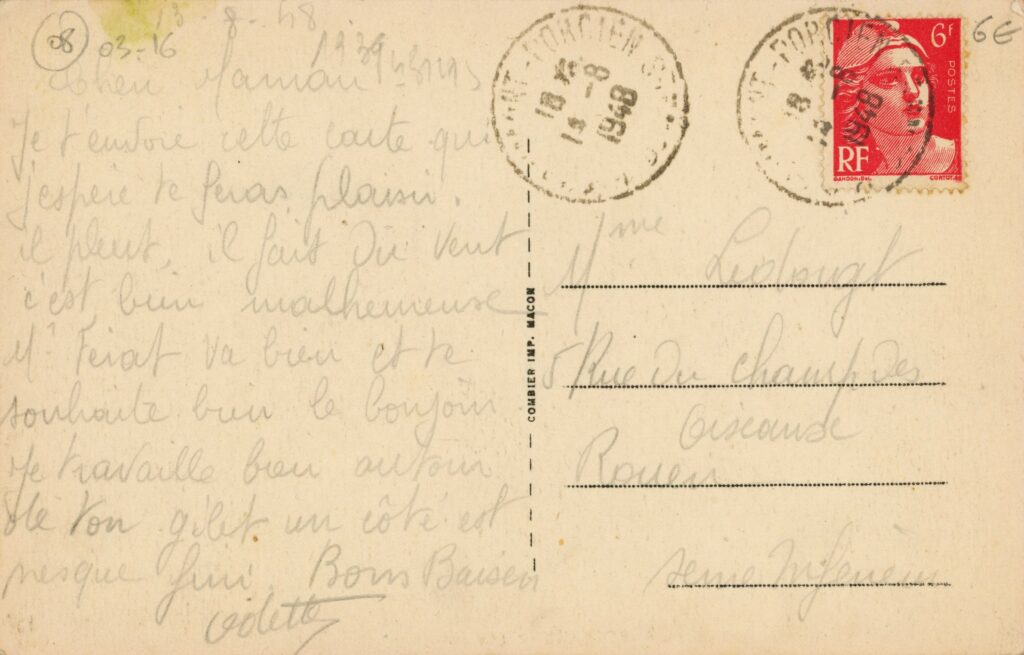

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, madame Gillet vit peu à Rocquigny. Avant de se dessaisir des bâtiments, que d’aucuns surnomment désormais localement le « château Mermoz », sa propriétaire se sépare de tous ses meubles et ses objets.

Pour cela, l’étude de maître Yves de Saint-Gilles, notaire à Chaumont-Porcien a recours à une « adjudication mobilière à la requête de Mme Gabrielle Georgette Gillet[1] » le dimanche 6 juillet 1952, avec continuation le lundi 7 juillet. Annoncée par des affiches et dans la presse[2], cette vente est constituée de quatre cent cinquante-quatre lots.

[1] Archives notariales déposées actuellement à l’étude de maître Sophie Collet Monod 1, place de l’hôtel de ville 08460 Signy-l’Abbaye (Ardennes). Cet office notarial regroupe les anciennes études de Signy-l’Abbaye, Chaumont-Porcien, Poix-Terron, Château-Porcien, Launois-sur-Vence, Wasigny, Sévigny-Waleppe et Rocquigny.

[2] Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMP-26782, L’Ardennais : quotidien républicain, Charleville-Mézières : L’Ardennais, 1944-1992, neuvième année, n° 2376, samedi 5 et dimanche 6 juillet 1952, page 5, vue 5/8, septième colonne, consultable en ligne sur Gallica, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, FOL-JO-2513.

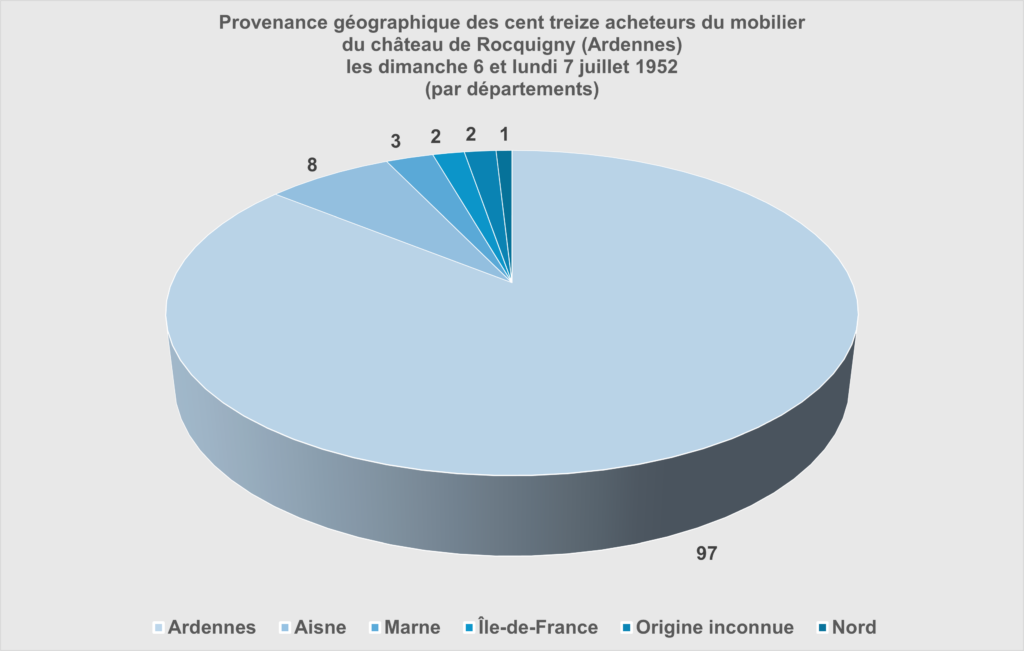

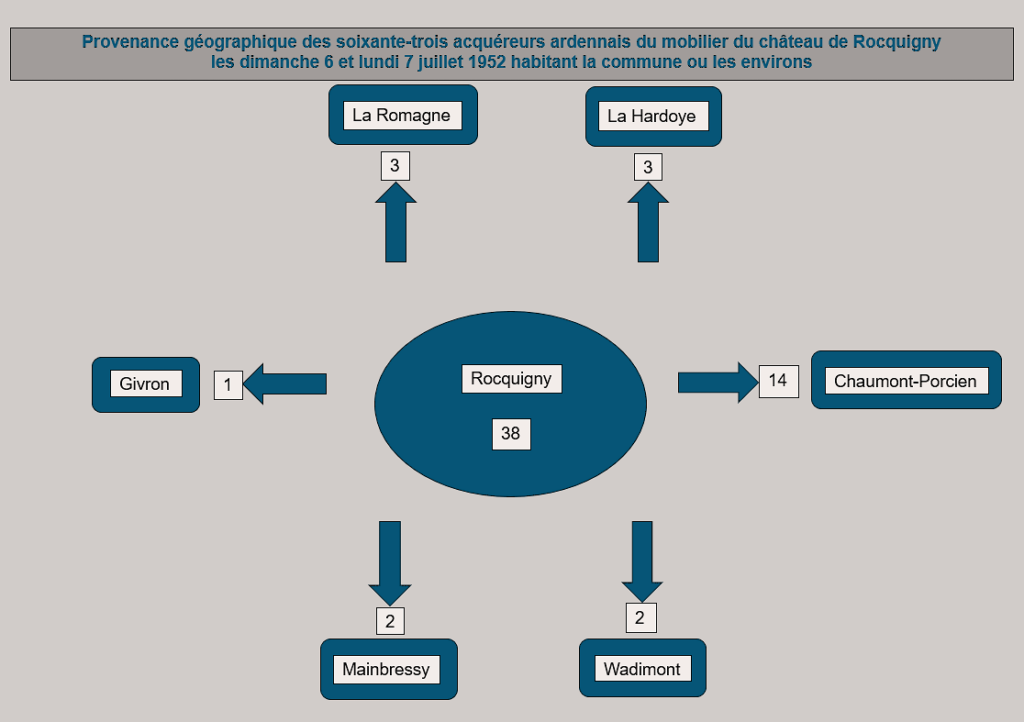

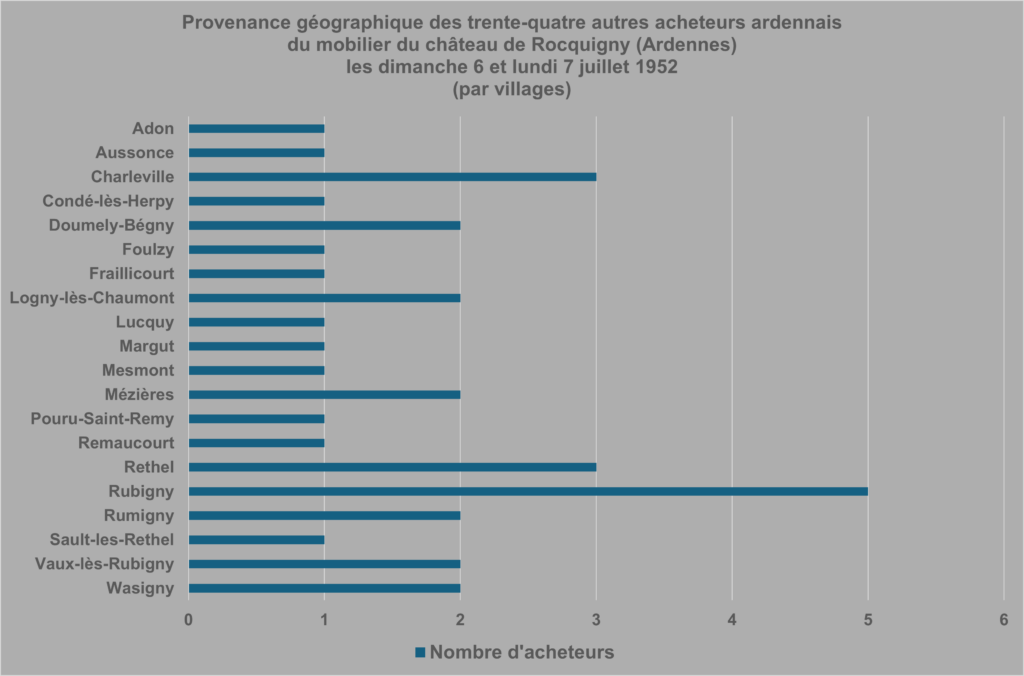

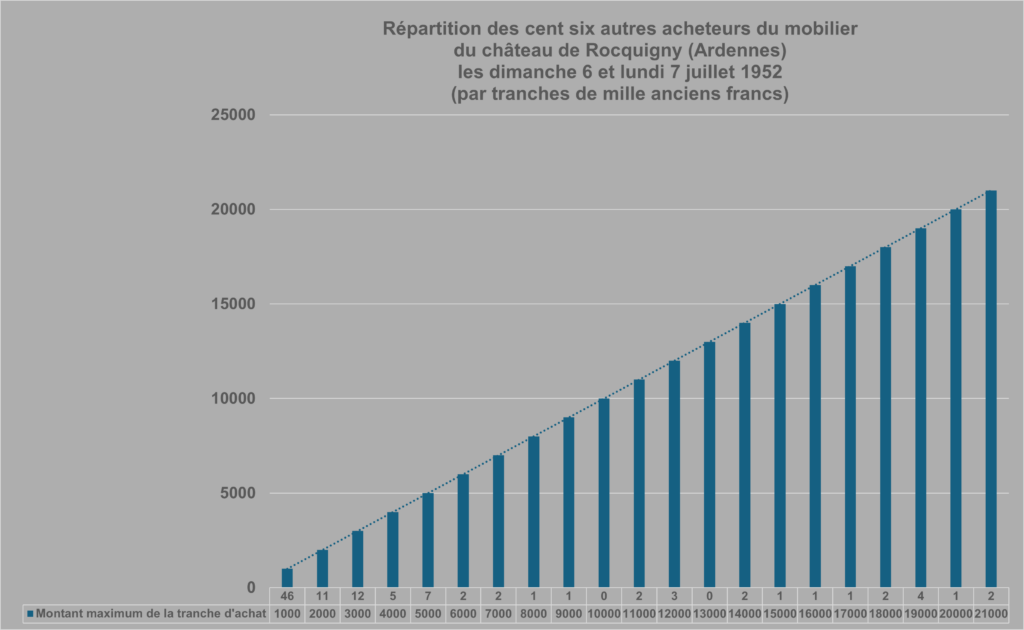

Les biens mobiliers sont convoités par cent treize acquéreurs (cent hommes et treize femmes), venus pour la plupart des Ardennes (quatre-vingt-dix-sept acheteurs) dans un rayon d’une quarantaine de kilomètres, tandis que d’autres ont effectué des déplacements plus lointains.

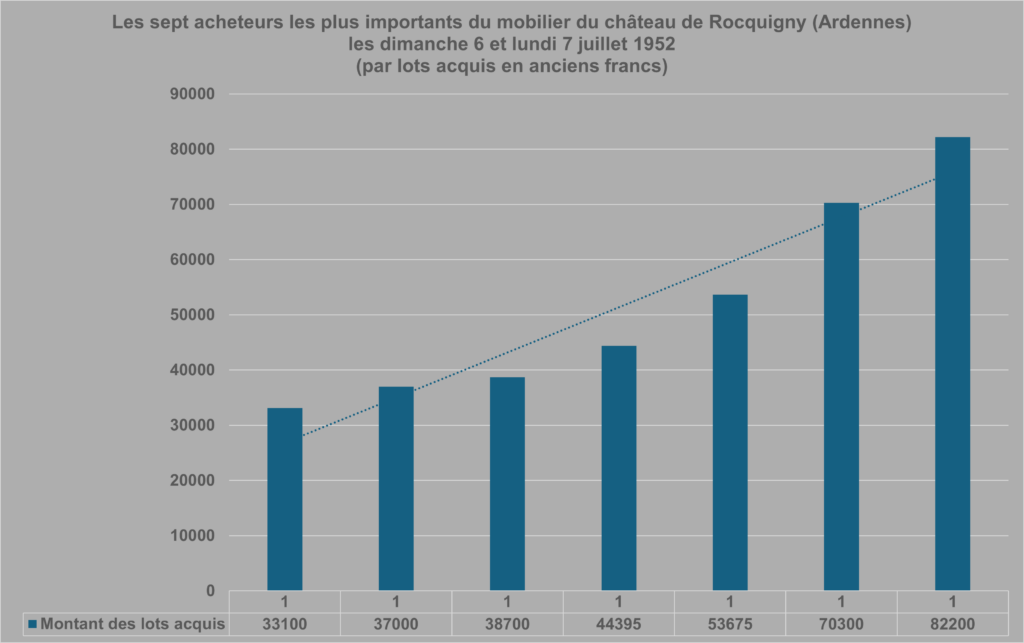

Le montant des ventes s’étend de 50 à 82 200 francs et fait apparaître deux grandes parties : cent six acheteurs entre 50 et 21 000 francs ; sept entre 33 100 et 82 200 francs). L’analyse des objets de cette vente ne peut pas être plus approfondie, dans la mesure où le descriptif en a été dressé par un notaire. Un commissaire-priseur se serait attaché à donner de plus amples renseignements sur les origines, les matières, les décors…

Le mobilier de ce château répond à un certain niveau de vie, à la volonté d’accueillir agréablement des invités, et de profiter du confort moderne de l’époque.

Quoique le chauffage central soit installé, le plaisir de se chauffer au coin du feu est attesté par un lot de douze stères[1] de bois, des cheminées installées dès la construction dans les différentes pièces, plusieurs paires de chenets, une crémaillère, un soufflet, un pare-feu et des taques. Une bouillote et une bassinoire en cuivre rendent le coucher plus douillet.

[1] « Unité de volume utilisée pour le bois de chauffage (symbole : St), qui équivaut à un mètre cube de bûches d’un mètre de long empilées régulièrement les unes sur les autres. Acheter deux stères de bois. Un décastère vaut dix stères. », selon le Dictionnaire de l’académie française.

Le bien-être est renforcé par dix-sept tapis de laine, des descentes de lit, une carpette, une tapisserie. Pour lutter contre le froid, l’humidité ou la lumière du petit matin, des doubles rideaux (au moins six paires) occultent les fenêtres.

Les luminaires sont nombreux, tant pour l’éclairage direct qu’indirect. Ils comptent des lustres en bois ou en bronze, sept lampes anciennes, des lampes de chevet. Comme le réseau n’est parfois pas très stable, on revient momentanément aux lampes à huile ou à pétrole, aux chandeliers et à leurs bougies.

La cuisine est dotée d’un important matériel pour préparer des mets simples ou raffinés : faitouts, casseroles et louches en cuivre, cocottes, trois cafetières, et même une bouilloire à lait, des tourtières, un gaufrier, etc. Une table de boucher sert à découper la viande. Une poissonnière permet de cuire avec précision des poissons entiers au court-bouillon.

Les lots de bocaux, le stérilisateur, les bassines en cuivre et un chaudron laissent à penser que l’on fait des confitures et des conserves ; le saloir, que de la viande est conservée par salaison ; le pressoir, le moulin à pommes, les tonneaux et feuillettes[1] ainsi que les bouteilles, que l’on produit du cidre.

[1] « Tonneau dont la contenance varie, selon les régions, de cent quatorze à cent quarante litres. Une feuillette de chêne. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

Plusieurs services de table[1] et à café, des verres (dont certains probablement en cristal), et de l’argenterie témoignent d’une vie sociale et mondaine. A côté de cette vaisselle raffinée, il en existe une plus simple, avec de nombreux plats, des assiettes à fleurs, etc.

[1] Dont les enchères se sont élevées à 4 400 et 6 600 francs.

Tout le matériel n’est pas énuméré : vingt-six lots de cette vente sont proposés comme « lots d’objets divers ». Néanmoins, certains permettent d’évoquer sans aucun doute le grand aviateur, durant les quelques mois qui précèdent sa mort. C’est tout d’abord un lot de cendriers : très souvent photographié, Jean Mermoz arbore souvent une cigarette sur les clichés[1]. Un chapeau mexicain, des hallebardes, des fétiches, une peau de crocodile et des objets des colonies évoquent des souvenirs de ses voyages lointains.

Quant au berceau, au jeu de nain jaune et à une petite voiture, pourrait-on les rattacher à son enfance ? Ou à celle d’enfants de pilotes décédés, qui étaient accueillis à Rocquigny pour les aider à surmonter cette disparition ?

[1] En revanche, la présence d’un porte-pipes reste plus mystérieux.

Les meubles occupent une grande place dans cette vente. Ils sont adaptés aux différents usages des pièces. Plusieurs canapés et fauteuils, un bar roulant, des guéridons et des petites tables décorent le salon ou le bar. Une horloge ancienne et une petite pendule rappellent la fuite du temps.

Une bibliothèque, des presse-livres, un secrétaire style Louis XIV, une corbeille à papier et un encrier évoquent une pièce ou un coin plus intime[1]. Il est attesté que madame Gillet entretenait une correspondance importante.

Dans la salle à manger doivent se trouver la table ancienne, des chaises, peut-être un des bahuts vendus, et un buffet ancien.

[1] Un cabinet de travail ? Un boudoir ? Une chambre ? L’acte ne précise pas l’affectation exacte de la pièce.

Les différentes pièces du premier étage peuvent comprendre la chambre à coucher complète[1] en plaqué noyer[2], deux « cosys[3] », des tables de nuit.

[1] C’est-à-dire comportant un lit, deux tables de chevet, et une armoire, voire des chaises, le tout du même style.

[2] Le bois de noyer est apprécié pour sa robustesse, sa finition élégante et sa couleur chaleureuse. Il est idéal pour les meubles, les revêtements de sol et l’ébénisterie.

[3] « Causeuse disposée dans le coin d’une pièce. » dans un contexte francophone. « Le syntagme cosy-corner désignant un meuble n’existe pas en anglais », où il s’applique à un « agencement d’intérieur, généralement dans une encoignure, comprenant un divan accompagné d’une étagère. » Voir le Trésor de la langue française informatisé.

D’une manière générale, la demeure est décorée de bibelots divers, de vases, de porte-photos, de cadres et de tableaux. Les cuisines sont en bois blanc, dotées de tabourets et de chaises en paille, et très certainement de buffets vaisseliers.

L’eau courante, assainie par des filtres à eau, alimente non seulement la cuisine, mais également les salles de bain, le cabinet de toilette et les W.-C., ce qui n’était pas répandu pour l’époque dans les villages ardennais. La vente d’une table, d’une garniture de toilette et d’un bidet portatif témoigne de pratiques d’hygiène plus anciennes.

Si l’automne et l’hiver se passent plus à l’intérieur, le printemps et l’été sont propices à profiter des jardins à l’ombre d’un parasol, sur des transats[1], ou à déjeuner à l’extérieur avec du mobilier de jardin, lui aussi proposé à la vente.

[1] « Chaise longue pliante, faite d’une toile tendue sur une armature de bois ou de métal. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

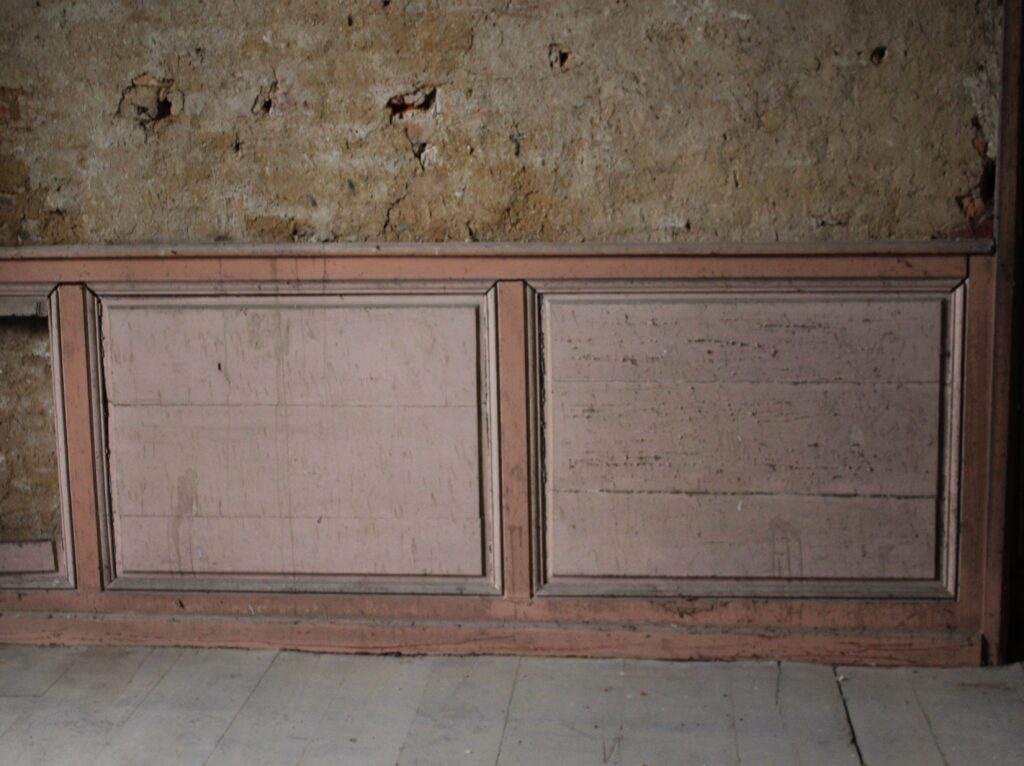

C’est dans ce séjour enchanteur que madame Gillet reçoit les amis de son fils comme Joseph Kessel ou Antoine de Saint-Exupéry. Son cousin germain Jean Boulanger partage à ce propos un témoignage auriculaire dans Icare : revue de l’aviation française[1] : « Je sais que le 11 novembre 1936 à Rocquigny, il avait assisté au défilé en compagnie de Saint-Ex et qu’ils ont parlé politique, longtemps, chez Mme Mermoz, en marchant à grands pas dans le jardin[2]. »

[1] Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMP-18557, Boulanger, Jean. Auteur, « Mon cousin Jean », in Syndicat national des pilotes de ligne (France), Icare : revue de l’aviation française, Paris ; Pantin : Tour ESSOR 93, 1957-, n° double 48/49 – hiver 1968 – printemps 1969, pp. 51-55, consultable en ligne sur Gallica, texte numérisé d’après l’original du Musée Air France, 2018-231062, page 55, vue 57/250.

[2] La reproduction de la couverture de la revue à titre d’illustration a fait l’objet d’une aimable autorisation de Béatrice Leroy, coordinatrice éditoriale d’Icare : revue de l’aviation française.

Cette vie de château n’a cependant qu’un temps pour la mère de Mermoz : en raison de la mort brutale de son fils, elle s’investit, avant et après la Seconde Guerre mondiale, dans des œuvres en faveur des veuves et des orphelins de pilotes de ligne. Elle accueille les enfants d’Alexandre Collenot[1] ainsi que leur mère. Elle tient ensuite dans les années 50 à collecter des fonds pour l’aérium[2] de Vic-sur-Cère (Cantal), créé pour recevoir des orphelins de l’aviation militaire et marchande.

[1] Mécanicien d’aviation, souvent coéquipier de Jean Mermoz, disparu prématurément en mer le 10 février 1936.

[2] « Établissement sanitaire destiné aux enfants délicats, aux convalescents ayant besoin de grand air. Les aériums du Jura. », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

![Occupation d'immeubles à l'usage d'habitation par les troupes allemandes. Cf. archives départementales des Ardennes, 147W 319, Rocquigny ; madame Gabrielle Gillet-Mermoz [château de Rocquigny] ; [intitulé] ; Ardennes. Préfecture, 2e division, 3e bureau [producteur] ; 1941-1946 [dates de début et de fin] ; [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire postérieures au 10 juillet 1940 (hors état civil, officiers publics et ministériels) ; dossiers individuels, questionnaires d’enquête, listes nominatives.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/02/Invasion-deux-chambres-prestataire-1er-juillet-1940-24-juin-1941-Gabrielle-Gillet-Mermoz.png)

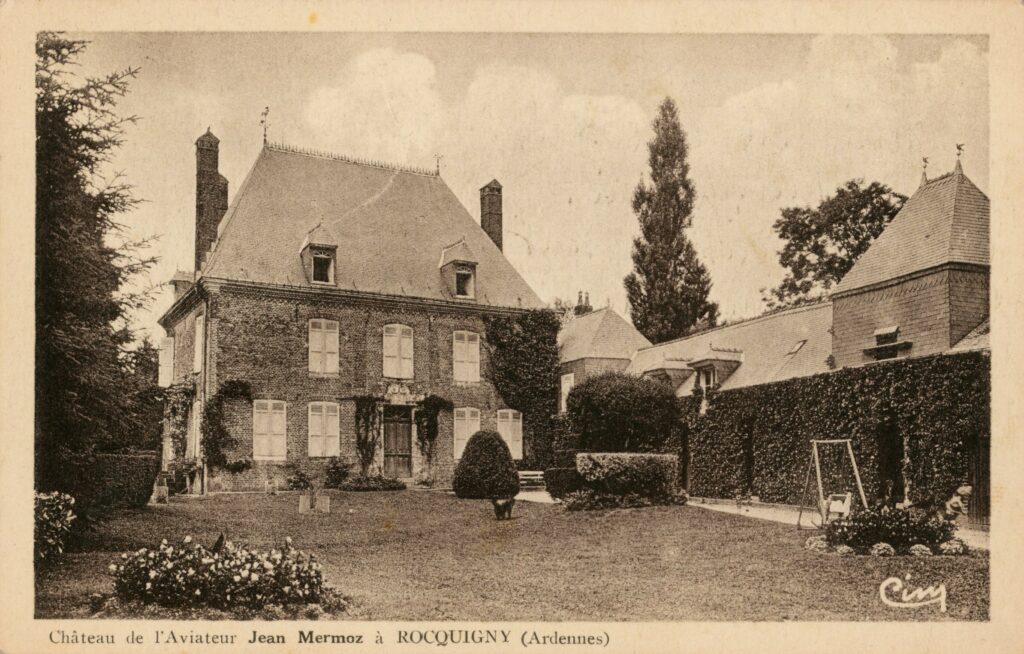

Le château[1], à partir du 1er juillet 1940, est réquisitionné par les troupes allemandes à des fins d’habitation. Comme il se compose de douze pièces, dix sont occupées sans discontinuer jusqu’au 15 juin 1941 : la cuisine et l’office, la salle à manger, six chambres (dont une est transformée en bureau), la salle de bain, deux garages, une grange, le jardin[2], et la cave.

[1] Archives départementales des Ardennes, 147W 319, Rocquigny (Athanase Bocahut ; Léon Bestel ; André Beuvelet ; Paul Blatié ; Angèle Canon ; Émile Boudsocq ; Alice Charpentier ; René Cherpin ; commune [bureau de poste, mairie-école] ; veuve Compas ; Étienne Costa ; Jean-Baptiste Courtois ; Lucie Courtois ; Roger Croizon ; Léopold Cugnard ; Marcel Cugnart-Brasseur [magasin et grange à grains] ; Ernest Debruelle ; André Deligny [établissements Goulet-Turpin] ; Jean Deligny ; Maurice Dizy ; Raoul Durtette ; Georges Fontenelle ; Victor Fossier ; Gabrielle Gillet-Mermoz [château de Rocquigny] ; Rose Guillaume ; Fernand Husson [notaire] ; Gaston Husson ; Jean Kieffer ; Thérèse Lebas ; Alexandre Lebrun ; Georges Lefebvre ; M. Legros-Mauroy ; André Legros ; Ernest Legros ; Joseph Legros ; Ernest Maquin ; Marie Masson ; Jules Mauroy ; Émile Modeste ; Georges Modeste ; Louis Paroche ; veuve Potron ; Henri Puyravan ; Georges Renault ; René Renault ; Hector Richard ; Jean Robinet ; Henriette Rousselle ; Léon Thonant ; Georges Treuvelot ; André Vilette) ; état nominatif de dépenses de personnel ; demandes d’indemnités de trois cultivateurs pour l’enlèvement d’un avion anglais. [intitulé] ; Ardennes. Préfecture, 2e division, 3e bureau [producteur] ; 1941-1946 [dates de début et de fin] ; [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire postérieures au 10 juillet 1940 (hors état civil, officiers publics et ministériels) ; dossiers individuels, questionnaires d’enquête, listes nominatives.]

[2] Appelé aussi parc par madame Gillet.

![Logement et cantonnement. Cf. archives départementales des Ardennes, 147W 319, Rocquigny ; madame Gabrielle Gillet-Mermoz [château de Rocquigny] ; [intitulé] ; Ardennes. Préfecture, 2e division, 3e bureau [producteur] ; 1941-1946 [dates de début et de fin] ; [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire postérieures au 10 juillet 1940 (hors état civil, officiers publics et ministériels) ; dossiers individuels, questionnaires d’enquête, listes nominatives.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/02/Invasion-quartier-Unterkunft-occupation-1940-1941-salle-manger-Kasino-Gillet-Mermoz-IMG_0350-857x1024.jpg)

Quatre occupants (deux officiers et deux ordonnances[1]) sont déclarés, mais de trois à six officiers logent au château :

- selon les commentaires portés par madame Gillet au verso des formulaires délivrés par les autorités ;

- et d’après une fiche allemande.

[1] « Soldat attaché au service personnel d’un officier, et qui était naguère chargé de l’entretien de ses effets, de ses armes et de sa monture (dans cette acception, s’emploie le plus souvent au masculin). », selon le Dictionnaire de l’Académie française.

![Mandat en vue d'une indemnisation. Cf. archives départementales des Ardennes, 147W 319, Rocquigny ; madame Gabrielle Gillet-Mermoz [château de Rocquigny] ; [intitulé] ; Ardennes. Préfecture, 2e division, 3e bureau [producteur] ; 1941-1946 [dates de début et de fin] ; [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire postérieures au 10 juillet 1940 (hors état civil, officiers publics et ministériels) ; dossiers individuels, questionnaires d’enquête, listes nominatives.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/02/Invasion-recupation-sommes-dues-occupation-1940-1941-Gillet-Mermoz-cachet-Etat-francais-IMG_0347-666x1024.jpg)

Du 25 juillet 1940 à la fin juin 1941, trois chambres sont allouées à des sous-officiers. Ils bénéficient du chauffage central (ce qui n’est pas commun pour l’époque), d’eau, d’électricité. La salle de bain, qui est l’une des rares, si ce n’est la seule de Rocquigny, est utilisée également par tous les officiers de la localité, alors que la salle à manger sert, non seulement aux officiers affectés à Rocquigny, mais aussi pour des officiers des cantonnements des autres communes.

![Libération de sommes dues par l'Etat français. Cf. archives départementales des Ardennes, 147W 319, Rocquigny ; madame Gabrielle Gillet-Mermoz [château de Rocquigny] ; [intitulé] ; Ardennes. Préfecture, 2e division, 3e bureau [producteur] ; 1941-1946 [dates de début et de fin] ; [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire postérieures au 10 juillet 1940 (hors état civil, officiers publics et ministériels) ; dossiers individuels, questionnaires d’enquête, listes nominatives.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/02/Invasion-liberation-Etat-francais-sommes-mandatees-Gillet-Mermoz-IMG_0348-1024x674.jpg)

![Feuille volante portant sur des réclamations. Cf. archives départementales des Ardennes, 147W 319, Rocquigny ; madame Gabrielle Gillet-Mermoz [château de Rocquigny] ; [intitulé] ; Ardennes. Préfecture, 2e division, 3e bureau [producteur] ; 1941-1946 [dates de début et de fin] ; [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire postérieures au 10 juillet 1940 (hors état civil, officiers publics et ministériels) ; dossiers individuels, questionnaires d’enquête, listes nominatives.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/02/Commentaire-feuille-volante-requisition-Gillet-Mermoz.png)

Madame Gillet a pu ajouter par la suite sur une feuille volante qu’entre le 17 mai 1940 et la fin juin, les changements se sont faits journellement et que « la maison était occupée jusqu’au grenier par une multitude de soldats » alors que « le parc était couvert de tentes, de canons, de tanks ». Par la suite, lorsque des troupes de théâtre viennent à passer, le nombre d’occupants augmente de quinze à trente personnes.

![Occupation d'immeubles à l'usage d'habitation. Cf. archives départementales des Ardennes, 147W 319, Rocquigny ; madame Gabrielle Gillet-Mermoz [château de Rocquigny] ; [intitulé] ; Ardennes. Préfecture, 2e division, 3e bureau [producteur] ; 1941-1946 [dates de début et de fin] ; [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire postérieures au 10 juillet 1940 (hors état civil, officiers publics et ministériels) ; dossiers individuels, questionnaires d’enquête, listes nominatives.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/02/Invasion-indemnisation-aout-1944-cuisine-acces-limite-Gillet-Mermoz-IMG_0358-694x1024.jpg)

Elle a connu ensuite une autre occupation, du 19 au 29 août 1944, lors des revers allemands[1]. Une fois de plus, son espace personnel est réduit à une chambre et un salon, pièces dans lesquelles elle est reléguée. Elle ne peut utiliser sa cuisine qu’à certaines heures pour préparer les repas.

[1] Les armées germaniques subissent de lourds échecs militaires en France. Paris est libéré le 25 août, précipitant la retraite allemande vers l’Est.

![Indemnité de réquisition d'immeuble. Décompte des sommes dues. Cf. archives départementales des Ardennes, 147W 319, Rocquigny ; madame Gabrielle Gillet-Mermoz [château de Rocquigny] ; [intitulé] ; Ardennes. Préfecture, 2e division, 3e bureau [producteur] ; 1941-1946 [dates de début et de fin] ; [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire postérieures au 10 juillet 1940 (hors état civil, officiers publics et ministériels) ; dossiers individuels, questionnaires d’enquête, listes nominatives.]](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2025/02/Invasion-indemnite-requisition-aout-1944-Gillet-Mermoz-3-fevrier-1945-690x1024.jpg)

La fin de la Seconde Guerre mondiale, son désir de rejoindre son appartement parisien, la disparition de ses parents, et peut-être sa santé qui se dégrade, lui offrent des raisons de vendre la maison familiale de Mainbressy[1] et son château de Rocquigny, et ce d’autant plus que son attitude sous l’Occupation n’aurait pas toujours été appréciée par la population locale.

[1] L’acte de vente est établi le samedi 17 mars 1951 en la mairie de Mainbressy par-devant maître Yves de Saint-Gilles. Archives notariales déposées actuellement à l’étude de maître Sophie Collet Monod 1, place de l’hôtel de ville 08460 Signy-l’Abbaye (Ardennes). Cet office notarial regroupe les anciennes études de Signy-l’Abbaye, Chaumont-Porcien, Poix-Terron, Château-Porcien, Launois-sur-Vence, Wasigny, Sévigny-Waleppe et Rocquigny.

En dehors de ce qui pourrait s’apparenter à de la médisance, un rapport d’enquête[1] établi officiellement le 5 octobre 1944 par un maréchal des logis chef, commandant la brigade de gendarmerie de Chaumont-Porcien, sur la demande du 25 septembre 1944 formulée par le général commandant militaire de la région militaire de Laon (Aisne), montre que l’on s’intéresse à « madame MERMOZ[2] née GILLET[3] (Gabrielle) » et à son progermanisme, souligné à plusieurs reprises :

- « La débâcle de 1940 n’émotionne pas outre mesure madame Mermoz qui reste dans son château ; elle est toujours férue de politique et ne cache pas ses tendances pro-allemandes. »

- « On ne remarque cependant pas que les autorités occupantes lui accordent plus d’attention qu’aux autres habitants et si quelquefois un officier allemand de passage allait présenter ses hommages à Madame Mermoz, il est possible et même probable, que c’est moins à la collaboratrice qu’à la mère du célèbre aviateur. »

- « De toute évidence, Mme Mermoz a extériorisé ses tendances pro-allemandes et elle est à surveiller ; mais jusqu’à ce jour aucun fait menaçant la sécurité n’a pu être relevé contre elle. »

[1] Ministère des Armées – Service historique de la Défense (SHD), GD/8/E/226, archives de la Gendarmerie : compagnies et brigades : unités départementales des Ardennes (1917-1950) ; Brigade territoriale de Chaumont-Porcien (section de Rethel) : registre de correspondance confidentielle au départ (R/4), 1942-1946.

[2] La typographie reprend celle du document administratif original.

[3] Idem.

Il y est d’autre part explicitement mentionné que le château, après son achat, est devenu « le lieu de réunion du P.S.F.[1] dont madame Mermoz est une fervente militante » (Jean Mermoz lui-même est un membre fondateur et le vice-président de ce parti).

[1] Parti social français. Lire PSF, selon les règles de typographie actuelles concernant les sigles et les acronymes. Organisation nationaliste fondée le 6 juillet 1936 par le lieutenant-colonel François de La Rocque, à la suite de la dissolution des Croix-de-Feu, mouvement d’anciens combattants de la Première Guerre mondiale.

Le rapport de gendarmerie est mesuré dans son ton, et préfère s’appuyer sur des faits que sur des rumeurs, même s’il les relaie parfois : « Quelques éléments de la population de Rocquigny soupçonnent madame Mermoz d’être à la base de certaine dénonciation qui a eu pour simple résultat la convocation du maire et de plusieurs autres personnes [à[1]] la Kommandanture[2] de Charleville pour s’y voir interrogés sur leu[rs[3]] soi-disants[4] tendances et activité[5] communistes alors qu’il s’agissait tout au plus de socialistes. Ces soupçons ne semblent pas devoir être justifiés, car madame Mermoz est une personne plutôt érudite en matière de politique et qui ne pourrait confondre. »

[1] Faute de frappe.

[2] Lire Kommandantur.

[3] Faute de frappe.

[4] L’adjectif « soi-disant » est en réalité invariable. Les puristes préfèreront « prétendues, attendues, supposées ».

[5] Au singulier, au sens générique d’engagement.

En janvier 1945, elle figure sur la liste des membres de groupements antinationaux[1]. Puis la chronique locale et régionale du quotidien L’Ardennais[2] apprend que, dans sa séance du 27 juillet 1945, Madame Gabrielle Mermoz comparaît devant la chambre civique des Ardennes[3].

[1] Archives départementales des Ardennes, 1W 88 [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire postérieures au 10 juillet 1940 (hors état civil, officiers publics et ministériels).] Voir aussi Archives départementales des Ardennes, 1M 21 105, page 3 [série M = administration générale et économie depuis 1800, sous-série 1M = administration générale (fonds du cabinet du préfet).]

[2] Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMP-26782, « Chambre civique des Ardennes » [chronique locale et régionale] in L’Ardennais : quotidien républicain, Charleville-Mézières : L’Ardennais, 1944-1992, deuxième année, n° 257, samedi 28 et dimanche 29 juillet 1945, page 2, vue 2/2, deuxième colonne, consultable en ligne sur Gallica, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, FOL-JO-2513.

[3] La chambre civique des Ardennes était composée de monsieur Chabert (commissaire du gouvernement adjoint), monsieur Bodelet (président du tribunal civil de Sedan), Pierre Nizet, Félix Goffette, André Petit et Camille Génon (jurés).

Elle est accusée par le commissaire du gouvernement[1] de s’être rendue coupable d’indignité nationale[2] à Rocquigny en 1941,1942, 1943, 1944. Elle est assistée par maître Manil, un avocat du barreau de Charleville.

[1] Arrêts de la chambre civique entre le 9 mars 1945 et le 28 juillet 1945, avec acquittement de madame Gillet Mermoz le 27 juillet 1945. Archives départementales des Ardennes, 7U1 18 [série U = justice, depuis 1800 ; sous-série 7U1 = juridiction d’exception. Cour de justice des Ardennes 1944-1951.]

[2] L’ordonnance du 26 août 1944 définit le crime d’indignité nationale.

La chambre civique statue contrairement aux réquisitoires, après avoir entendu des témoins, dont trois sont nommés. Elle se prononce pour l’acquittement. Lors de cette même séance, sur les autres prévenus, la chambre civique condamne trois prévenus à l’indignité nationale (deux pour cinq ans, et un à vie), et en acquitte sept autres.

En outre, Le 9 avril 1945, Max Delty[1] et son amie Arlette Carlys sont arrêtés au château de Rocquigny, où ils s’étaient réfugiés. Selon L’Ardennais[2]du lendemain, il est reproché à l’artiste d’avoir été le « secrétaire de Doriot[3] et un ex-speaker de Radio-Vichy[4]».

L’information, qui circule dans la presse régionale, a un retentissement national : cet entrefilet est en effet repris presque tel quel par L’Aurore, Le Figaro, France libre : toujours à l’avant-garde du progrès social, L’Humanité : organe central du Parti communiste français, France libre sportive , etc.

[1] Max Delty, de son vrai nom Alexis Vasseur, est un chanteur lyrique. Madame Gillet, infirmière à l’époque, l’aurait rencontré en le soignant, alors qu’il avait été blessé lors de la Première Guerre mondiale. Il est le mentor de Jean Mermoz, lui conseillant de se tourner vers l’aviation, et jouant d’autre part un rôle dans la rencontre entre le pilote et le colonel de La Rocque.

[2] Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMP-26782, « Une belle prise » [chronique locale et régionale] in L’Ardennais : quotidien républicain, Charleville-Mézières : L’Ardennais, 1944-1992, deuxième année, n° 168, mardi 10 avril 1945, page une, vue 1/2, cinquième colonne, consultable en ligne sur Gallica, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, FOL-JO-2513.

[3] Jacques Doriot (1898-1945), dirigeant du Parti populaire français, est une figure majeure de la collaboration.

[4] Surnom de la radio nationale qui émet du 6 juillet 1940 au 26 août 1944.

Une semaine après, L’Ardennais revient sur l’affaire [1], accusant cette fois-ci Max Delty :

- d’avoir participé régulièrement à l’émission La Rose des vents sur Radio-Paris[2] ;

- d’avoir proféré des insultes et des menaces à l’égard de la France libre ;

- d’avoir tenu un stand de la Légion tricolore contre le bolchévisme[3] ;

- d’avoir fait de la propagande pour la LVF[4], le RNP[5] et le PPF[6] ;

- d’avoir participé à un défilé de chemises noires ;

- d’avoir arrêté ou fait arrêter des milliers de patriotes.

[1] Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMP-26782, « Autour de l’arrestation d’Alexis Vasseur » [chronique locale et régionale] in L’Ardennais : quotidien républicain, Charleville-Mézières : L’Ardennais, 1944-1992, deuxième année, n° 173, mardi 17 avril 1945, page deux, vue 2/2, troisième colonne, consultable en ligne sur Gallica, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, FOL-JO-2513.

[2] Radio de propagande diffusée sous l’Occupation de 1940 à 1944.

[3] Nom provisoire de la LVF en 1942.

[4] LVF = Légion des volontaires français contre le bolchevisme, combattants volontaires aux côtés du Troisième Reich.

[5] RNP = Rassemblement national populaire, parti collaborationniste, fondé par Marcel Déat pendant l’Occupation.

[6] PPF = Parti populaire français, parti collaborationniste, fondé par Jacques Doriot pendant l’Occupation.

En 1941, Max Delty anime une émission en souvenir du cinquième anniversaire de la mort de l’aviateur[1]. En 1943, Mme Gillet lui confie la création d’une association pour préserver la mémoire de son fils. Max Delty, né le 26 août 1888, décède le 10 août 1945 à son domicile parisien. Aucune source n’a pu à ce jour permettre d’identifier ce qui s’est passé entre son arrestation et sa mort.

Quant à madame Gillet, bien qu’elle figure encore sur le recensement de 1946[2] à Rocquigny comme propriétaire, elle n’y vit plus en fait que très rarement.

[1] Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMP-2127, « Le souvenir de Jean-Mermoz à Radio-Paris », in Edwards, Alfred (1856-1914). Directeur de publication, Le Matin : le mieux informé des journaux parisiens, grand folio, quotidien, cinquante-huitième année, n° 21039, jeudi 4 décembre 1941, page 2, vue 2/4, septième colonne, consultable en ligne sur Gallica.

[2] Archives départementales des Ardennes, 30W 15 [série W = archives publiques entrées par voie ordinaire postérieures au 10 juillet 1940 (hors état civil, officiers publics et ministériels).]

En 1952, ses déboires sont loin, et elle reprend à Paris ses activités caritatives. Un « décret du 15 novembre 1952 portant nomination dans l’ordre national de la Légion d’honneur[1] » nomme « à titre civil, au grade de chevalier […] Mme Mermoz[2], née Gillet (Georgette-Gabrielle), infirmière ; 36 ans de services civils[3]. »

Le journal L’Ardennais lui rend alors un hommage appuyé : « Mme Mermoz Chevalier de la Légion d’Honneur. – Paris. – Mme Mermoz, mère du héros de l’Atlantique Sud, fondatrice de l’Aérium des Croix, qui recueille les orphelins de l’aviation militaire et marchande, de l’armée de terre et de mer, ainsi que les enfants des combattants d’Extrême-Orient et de l’Union Française vient d’être élevée au grade de chevalier de la Légion d’honneur, au titre du ministère des Forces Armées[4]. »

[1] Bibliothèque nationale de France, NUMP-5314, Journal officiel de la République française. Lois et décrets, Paris : Journaux officiels, 1881-2015, in-folio, quotidien, quatre-vingt-quatrième année, n° 273, dimanche 16 novembre 1952, page 10699, vue 11/32, première colonne, consultable en ligne sur Gallica, texte reproduit d’après l’original de la DILA (Direction de l’information légale et administrative), 2009-100524.

[2] Selon les renseignements fournis par la grande chancellerie de la Légion d’honneur à l’auteure, le dossier de proposition pour l’attribution de cette décoration à madame Mermoz née Gillet ne se trouve pas dans la base de données Léonore, réalisée par les Archives nationales, et qui recense uniquement les légionnaires dont les dossiers ont fait l’objet d’un versement par la grande chancellerie aux Archives nationales. D’autre part, il n’est pas non plus conservé au SHD – CAAPC (Service historique de la Défense – Centre des archives de l’armement et du personnel civil) de Châtellerault (Vienne), d’après les renseignements fournis par ce dernier.

[3] A titre exceptionnel, et dans le dessein d’être agréable à l’auteure, la grande chancellerie de la Légion d’honneur lui a adressé une copie de l’extrait du Journal officiel mentionnant cette décoration, cité supra.

[4] Bibliothèque nationale de France, document numérique, NUMP-26782, « Mme Mermoz Chevalier de la Légion d’Honneur » [chronique locale et régionale] in L’Ardennais : quotidien républicain, Charleville-Mézières : L’Ardennais, 1944-1992, neuvième année, n° 2496, jeudi 27 novembre 1952, page 5, vue 5/8, sixième colonne, consultable en ligne sur Gallica, texte reproduit d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, FOL-JO-2513.

Elle décède le 26 novembre 1955, à Paris, loin du château de Rocquigny. La transformation de ce dernier en exploitation agricole, additionnée au manque d’entretien général, puis au vandalisme, marquent le début de sa dégradation.

Des végétaux (dont un lierre géant sur le mur au sud) recouvrent les murs extérieurs, la toiture laisse passer des infiltrations d’eau, une marche de l’escalier s’affaisse, les planchers sont fragilisés, les vitres parfois brisées, les fenêtres arrachées, laissant libre cours aux intempéries.

Ces biens sont légués à la SPA[1], qui n’est pas intéressée par le château, trop lourd d’entretien. La commune, consciente de l’intérêt de ce domaine, décide en 2008 d’en devenir propriétaire. Le passif est lourd, mais les efforts des uns et des autres pour valoriser ce château suscitent l’intérêt de la « Mission patrimoine » (confiée à Stéphane Bern), l’investissement de la Française des jeux, des dons de particuliers, etc.

[1] Société protectrice des animaux.

Cette métamorphose du château Mermoz à Rocquigny (Ardennes) incarne l’ambition de reconstruire, réformer, refonder un patrimoine historique et mémoriel, tout en dynamisant le tourisme.

Le château sera revitalisé avec un musée de l’Aviation célébrant les exploits de Jean Mermoz et d’Albert Caquot, ingénieur né à Vouziers (Ardennes) qui a réalisé la structure interne en béton du Christ de Rio[1].

Quant aux intérieurs des années 1930, ils seront réinterprétés tout en intégrant des éléments contemporains, et un gîte touristique verra le jour, attirant les visiteurs. Avec un financement de 460 000 € déjà mobilisé, cette initiative créera des emplois et encouragera l’aménagement du territoire ardennais, renforçant le tissu associatif local et célébrant l’histoire régionale de manière innovante.

[1] Rio de Janeiro sous sa forme longue. Commune située dans la région Sud-Est de la république fédérative du Brésil (República Federativa do Brasil), capitale de l’État de Rio de Janeiro après avoir été celle du pays jusqu’en 1960.

![Lieu-dit du Grand Moulin à Vent. Archives départementales des Ardennes, EDEPOT/ROMAGNE[LA]/G 2 [série EDEPOT = archives communales déposées, sous-série EDEPOT/ROMAGNE[LA] = fonds concernant La Romagne ; série G = cadastre, articles G 1-3 = cadastre parcellaire unique et centralisé dit « cadastre napoléonien », cote G 2 = matrice cadastrale des propriétés foncières, 1836-1914], Administration des contributions directes, Cadastre : tableau indicatif des propriétés foncières, de leurs contenances et de leurs revenus : section B dite de la Bouloie et aux Houïes hautes, Paris : imprimerie de P. Dupont et G. Daguionie.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/09/Grand-Moulin-a-Vent-detail-matrice-cadastrale-1836-1914-1-1024x693.jpg)

![Lieu-dit du Petit Moulin à Vent. Archives départementales des Ardennes, EDEPOT/ROMAGNE[LA]/G 2 [série EDEPOT = archives communales déposées, sous-série EDEPOT/ROMAGNE[LA] = fonds concernant La Romagne ; série G = cadastre, articles G 1-3 = cadastre parcellaire unique et centralisé dit « cadastre napoléonien », cote G 2 = matrice cadastrale des propriétés foncières, 1836-1914], Administration des contributions directes, Cadastre : tableau indicatif des propriétés foncières, de leurs contenances et de leurs revenus : section B dite de la Bouloie et aux Houïes hautes, Paris : imprimerie de P. Dupont et G. Daguionie.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/09/Petit-Moulin-a-Vent-page-matrice-cadastrale-1836-1914-709x1024.jpg)

![Bibliothèque nationale de France, document numérique, IFN-53095169, Baillergeau (topographe ; cartographe) ; Luc (cartographe) ; Durocher (cartographe) ; La Villette (cartographe) ; Chalmandrier, Nicolas (graveur) ; Le Roy le jeune (graveur en lettres) ; Cassini de Thury, César-François (cartographe ; éditeur scientifique), Carte générale de la France, n° 78, feuille 43e [Charleville-Mézières – Sedan], échelle au 1 : 86400 [ou 1 ligne pour 100 toises], 1 carte en couleurs ; 60 x 95 cm, [s. l.] : Thévenart ; Aubert, 1759-1760, vue 1/1, consultable en ligne sur Gallica, image reproduite d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand, GE FF-18595 (78).](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/09/La-Romagne-carte-generale-de-la-France-1759-1760-Cassini-1-1024x611.jpg)

![Lieu-dit du Petit Moulin à Vent (détail). Archives départementales des Ardennes, EDEPOT/ROMAGNE[LA]/G 2 [série EDEPOT = archives communales déposées, sous-série EDEPOT/ROMAGNE[LA] = fonds concernant La Romagne ; série G = cadastre, articles G 1-3 = cadastre parcellaire unique et centralisé dit « cadastre napoléonien », cote G 2 = matrice cadastrale des propriétés foncières, 1836-1914], Administration des contributions directes, Cadastre : tableau indicatif des propriétés foncières, de leurs contenances et de leurs revenus : section B dite de la Bouloie et aux Houïes hautes, Paris : imprimerie de P. Dupont et G. Daguionie.](https://laromagne.info/wp-content/uploads/2024/09/Petit-Moulin-a-Vent-detail-matrice-cadastrale-1836-1914-1024x304.jpg)